精選版 日本国語大辞典 「歌仙」の意味・読み・例文・類語

か‐せん【歌仙】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① ( 中国、唐の詩人李白を「詩仙」と称するところから ) 和歌にすぐれた人。のちにはある時代の傑出した歌人をいう。また単に、歌人の意でも用いる。「古今集‐序」で紀貫之の選んだ六人の歌人、一条天皇の御代に藤原公任の選んだ三十六人の歌人を後にそれぞれ六歌仙、三十六歌仙といったものが知られている。

- [初出の実例]「彼左金吾藤少将等。歌仙也伶人也」(出典:明衡往来(11C中か)上末)

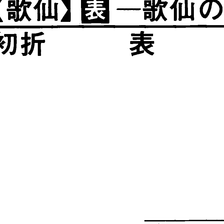

- ② ( 和歌の三十六歌仙に由来する ) 連歌、連句の形式の一つ。二枚の懐紙を用い、初表(しょおもて)六句、初裏一二句、名残表(なごりのおもて)一二句、名残裏六句と、以上三六句続ける。蕉門俳諧確立後、百韻形式に代わって主流となった。また、一八句で終わるものは半歌仙という。歌仙俳諧。

- [初出の実例]「すきものとぶらひ来りて、歌仙あるは一折(ひとをり)など度々に及(およぶ)」(出典:俳諧・笈の小文(1687))

- ③ 仕舞などで三六番演ずること。

- ① ( 中国、唐の詩人李白を「詩仙」と称するところから ) 和歌にすぐれた人。のちにはある時代の傑出した歌人をいう。また単に、歌人の意でも用いる。「古今集‐序」で紀貫之の選んだ六人の歌人、一条天皇の御代に藤原公任の選んだ三十六人の歌人を後にそれぞれ六歌仙、三十六歌仙といったものが知られている。

- [ 2 ] 狂言。和泉流・鷺流。奉納した絵馬から抜け出した、六歌仙の月見の宴で、遍昭(へんじょう)と、小町との仲をうらやむ他の人々とが争うが、夜明けとともに元の絵馬に収まる。

改訂新版 世界大百科事典 「歌仙」の意味・わかりやすい解説

歌仙 (かせん)

すぐれた歌人の意。六歌仙,三十六歌仙の類。また,それにちなんで,連歌・俳諧の一体をいう。これは連句の一形式で,5・7・5の長句と7・7の短句を交互に36句連ねたもの。最初の3句を発句(ほつく)・脇・第三,最後の1句を挙句(あげく)と呼び,以上が起承転結の役を果たす。その他の句は平句(ひらく)と呼ばれ,連句の諸形式は平句の数の多少によって生じる。歌仙の形式と名称は,和歌の三十六歌仙名を各句によみこんだ物名連句に由来するか。100句連ねる正式の百韻に対して,略式の一つであるが,元禄期の俳諧革新以後,この形式が主流となった。それは,一巻の長さが余暇を楽しむのに適当で,芸術的な配慮がゆきとどきやすく,しかも略式のゆえに比較的自由な裁量ができたからであろう。記録には懐紙2枚を用い,初折(1枚目)の表に6句,裏に12句,名残(なごり)の折(2枚目)の表に12句,裏に6句の句割りで記す。一巻の運びは序破急の要領で,初表は穏やかに始め,初裏に入ると一転して華やかに曲折をつくし,名残の表後半からはすみやかに終息に向かう。また,一巻の中に自然と人生の諸相をよみこみ,それが反復することなく変化にとんだ展開をしながら,全体として均衡のとれていることが大切である。そのための諸規定があるが,歌仙の場合は百韻のそれを簡略化したもので,あまり細部には拘泥しない。春秋の句は3~5句,夏冬の句は1~3句続けてよみ,同季の再出には少なくとも5句隔てるが,なかでも月花は不可欠の景物として,よむ数(二花三月)と位置(定座(じようざ))が指定されている。月は初表5句目,初裏8句目あたり,名残の表11句目。花は初裏11句目,名残の裏5句目。恋の句は2~5句続け,再出には少なくとも3句隔てるが,これも一巻に不可欠のものとして,通例2度ほど出す。このような構成を念頭に置き,前に出た句を記憶しながら変化をはかり,芸術的緊張を最後まで持続させるには,ほぼ36句くらいが手ごろで,芭蕉もこの形式をもっぱら採用した。

→連句

執筆者:白石 悌三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「歌仙」の意味・わかりやすい解説

歌仙

かせん

李白(りはく)を「詩仙」というのに倣い、『古今集』真名序(まなじょ)で柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)、山部赤人(やまべのあかひと)を「和歌仙」としたのに始まる。同仮名序(かなじょ)で人麻呂を「歌の聖(ひじり)」、赤人を「歌にあやしく妙(たへ)なり」とするように、傑出した歌人のことである。『古今集』序文で「近き世にその名聞えたる人」として評された6人の歌人を、のちに「六歌仙」と称した。これに倣い「新六歌仙」「続六歌仙」などが生まれた。また、藤原公任(きんとう)撰(せん)の『三十六人撰』所収歌人を「三十六歌仙」と称したのを嚆矢(こうし)として、「新三十六人」「後六六撰(のちのろくろくせん)」「中古三十六歌仙」「女房三十六歌仙」「釈教三十六歌仙」などがつくられた。一方、『三百六十番歌合(うたあわせ)』『時代不同歌合』は歌仙形式と歌合様式が結び付いたもの。『歌仙落書(らくしょ)』『続歌仙落書』は優秀歌人評である。また、これらに選ばれた歌人の肖像にその歌1首を添えた「歌仙絵」も描かれた。なお、「三十六歌仙」が歌仙一般の形式として定着したので、連歌や俳諧(はいかい)において、長句・短句を36句連ねた形式を「歌仙」というようにもなった。

[杉谷寿郎]

百科事典マイペディア 「歌仙」の意味・わかりやすい解説

歌仙【かせん】

→関連項目歌仙絵|芭蕉|百韻|連歌|連句

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「歌仙」の意味・わかりやすい解説

歌仙

かせん

(2) 連歌,俳諧で,36句続けて詠む形式。俳諧では松尾芭蕉以後,代表的な形式となった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...