精選版 日本国語大辞典 「礼記」の意味・読み・例文・類語

らいき【礼記】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「礼記」の意味・わかりやすい解説

礼記

らいき

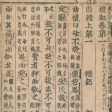

儒教経典の名。戦国から前漢初期までの礼学関係の文献46種をまとめたもの。49篇(へん)。「記」は経に対する補足注釈の意。その編纂(へんさん)について、伝統的には、劉向(りゅうきょう)が整理した『礼記(れいのき)』131篇・『明堂陰陽』33篇などの一群の文献から、後漢(ごかん)の戴徳(たいとく)が85篇、戴聖が49篇を選び出したもので、前者が『大戴礼記(だたいらいき)』、後者が『小戴礼記(しょうたいらいき)』(すなわち『礼記』)であるといわれる。戴徳・戴聖に結び付けるのは、後漢の鄭玄(じょうげん)の説であるが、疑わしい点もある。いずれにせよ、『礼記』の権威が確立したのは、鄭玄が、それを『周礼(しゅらい)』『儀礼(ぎらい)』とあわせて「三礼」として注をつけたためであり、南北朝時代には、多くの義疏(ぎそ)がつくられたうえ、唐に至って、鄭玄注『礼記』に基づき、孔穎達(くようだつ)が著した『礼記正義』は、『五経正義』の一つとされた。『礼記』に含まれる諸篇のうち、「大学」「中庸」は、南宋(なんそう)の朱熹(しゅき)(朱子)によって「四書」に加えられて、朱子学の根本経典となり、「王制」「礼運」は、清(しん)末に今文学(きんぶんがく)者に重視されるなど、思想史に大きな影響を与えた。『礼記』の内容は、礼理論、国家制度から、日常生活の細かな規定まで、雑多であり、鄭玄は、劉向の説によって、「通論」「制度」「明堂陰陽記」「世子法」「祭祀(さいし)」「吉礼」「吉事」「楽記」に分けている。なお、清朝考証学者の手になる『礼記』の注釈としては、朱彬(ひん)の『礼記訓纂』、孫希旦(そんきたん)の『礼記集解』が知られる。

[高橋忠彦]

『竹内照夫訳『新釈漢文大系27・28・29 礼記 上中下』(1971、77、79・明治書院)』▽『市原亨吉・鈴木隆一・今井清訳『全釈漢文大系12・13・14 礼記 上中下』(1976、77、79・集英社)』

改訂新版 世界大百科事典 「礼記」の意味・わかりやすい解説

礼記 (らいき)

Lǐ jì

中国古代の礼(れい)の規定およびその精神を雑記した書物。49編。儒家の経典として,三礼,十三経の一つに数えられる(《十三経注疏》)。記は経典に対する補記の意。《儀礼(ぎらい)》の主要な編の最後には〈記〉が付き,本文の規定を補足し,また礼の背後にある精神が述べられる。《礼記》の中でも,《儀礼》の補足的な編として,冠義や昏義など〈〇義〉と呼ばれる諸編と喪服(そうふく)小記のほか服喪(ふくも)と祖先祭祀に関する諸編がある。《儀礼》に直接には関係しないが,古代の礼制を広く体系的に説明しようとした諸編,王制,月令(がつりよう),明堂位などの諸編が別の一類をなす。さらにもう一類として,礼の精神を述べた礼運,楽記,大学,中庸,学記等々の編があって,その中の大学と中庸の2編は抽き出されて〈四書〉の一部を形成することになる。《礼記》の多くの部分は種々の書物を抜き書きして成ったもので,そこに全体を貫く強い主張があるわけではない。ある部分では礼の煩瑣(はんさ)な規定を楽しんでおり,また文章の洗練や故事の語り口の巧みさにも見るべきものがある。現行のテキストは前漢の戴聖が整理を加えたものに出るとされ,戴徳の《大戴(だたい)礼記》(《大戴礼》)に対しては《小戴礼記》とも呼ばれる。後漢の鄭玄(じようげん)の注がある。

執筆者:小南 一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「礼記」の意味・わかりやすい解説

礼記【らいき】

→関連項目公羊学|経書|古文|六経

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「礼記」の意味・わかりやすい解説

礼記

らいき

Li-ji

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「礼記」の解説

『礼記』(らいき)

五経の一つ。中国古代の礼に関する解説書。前漢宣帝の頃の戴聖(たいせい)が集録した。三礼のうち『儀礼』(ぎらい)は礼の実行様式を記し,『周礼』(しゅらい)は制度を記し,『礼記』は哲学思想を最も多く含む。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「礼記」の解説

礼記

らいき

戦国時代や秦・漢代の礼の理論・実際・制度についての儒家の説を集めたもの。漢の戴聖 (たいせい) が編纂 (へんさん) したといわれる。多くの人の説を編集したため,内容に矛盾した点もある。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の礼記の言及

【三礼】より

…中国の礼に関する3種の古典,《周礼(しゆらい)》《儀礼(ぎらい)》《礼記(らいき)》の総称。《周礼》は《周官》ともいい,理想の官制をしるした行政法典。…

【時令】より

…ここにいう令は,法令,禁令,儀礼,祭祀,政務などの総称。《礼記(らいき)》月令(がつりよう)篇〈天子すなわち公卿太夫とともに国典を飭(ととの)え,時令を論じて以て来歳の宜(よろし)きを待つ〉にもとづく。旧中国では,自然と人間とは感応しあっており,宇宙の秩序と調和は人間のいとなみを自然のリズムに順応させることによってもたらされる,とする考え方があった。…

【葬制】より

…死他界【内堀 基光】

【中国】

[葬礼]

中国は,礼の国と言われるほどに各種の儀礼が発達しているが,その中でも死者に対する葬礼は細微な点に及んで複雑である。それは,危篤が確認されたときから始まり,儒家の経典である《儀礼(ぎらい)》《礼記(らいき)》《周礼(しゆらい)》の三礼(さんらい)に基づいて進められる。賓客の来訪に備えて家を清掃し,病人を北牖(まど)の下に頭を東にして寝かせる。…

※「礼記」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...