精選版 日本国語大辞典 「関東管領」の意味・読み・例文・類語

かんとう‐かんれいクヮントウクヮンレイ【関東管領】

改訂新版 世界大百科事典 「関東管領」の意味・わかりやすい解説

関東管領 (かんとうかんれい)

室町幕府から鎌倉公方(くぼう)を補佐すべく任命された官職。足利尊氏は,東国支配の基礎を固めるため子息義詮(よしあきら)を鎌倉の主(鎌倉公方)に任じた。その際,幼少の義詮を補佐すべく斯波家長を関東管領に任じ,その没後は上杉憲顕と高師冬(こうのもろふゆ)がついだ。この関東管領二人制は,当時の幕府内部の尊氏と直義による二頭政治の地方的反映であった。高氏と上杉氏の関東管領二人制は,その後義詮に代わって基氏が鎌倉公方となっても続いた。観応の擾乱(じようらん)で直義勢力が滅亡し,その後将軍尊氏が鎌倉に居住したが,その間関東管領は設置されなかった。尊氏上京の折,畠山国清が関東管領に任命されたが,後日基氏に追放され,代わって関東武士の信任厚い上杉憲顕がふたたび迎えられた。これ以後,上杉氏一族が関東管領を独占した。憲顕の子は,上杉四家を創設し,そのうち扇谷を除いた犬懸・宅間・山内の3家がその地位についたが,山内家がもっとも有力であった。その山内家の憲実のとき全盛期を迎え,鎌倉公方足利持氏とことあるごとに対立し,結局それを滅亡においやった。関東管領は,鎌倉府内にあって鎌倉公方の〈御代官〉でありながらもその任免権は室町将軍が持つというきわめて特異な存在であった。また関東管領は,武蔵守護を兼帯し,その他上杉氏として上野・伊豆の守護職を独占し,任国の国人や一揆を組織して守護領国的支配を行って,鎌倉府内での実力を強めたのであった。その結果が永享の乱での勝利(1439)であった。

鎌倉公方家の永享の乱での滅亡によって,鎌倉府は関東管領によって運営されることとなったが,結城合戦での勝利をふまえての上杉氏権力の強大化は,反上杉氏勢力の増大をもたらした。上杉氏はそれをおさえるために鎌倉公方の再置を幕府に求め,持氏の遺子成氏を迎えたのであった。1449年(宝徳1)には,鎌倉公方足利成氏,関東管領上杉憲忠による鎌倉府体制が復活した。しかし,両者の対立は再燃し,54年(享徳3)の成氏による憲忠謀殺を生んだ。これ以後,関東管領上杉氏は幕府の力を背景に下総古河に移った成氏と数十年に及ぶ抗争を繰り返した。その後の82年(文明14)の都鄙合体で両者間の和約が成立したが,それぞれ支配下の国人や一揆の自立化の波を受け,また上杉氏内部の抗争の激化も併せて一地方的勢力となった。16世紀以降の関東の内乱激化のなかでも関東管領は山内家の独占するところで,武蔵や上野を基盤に新興勢力たる後北条氏と各地で交戦した。その折,後北条氏も〈関東管領〉を称して対抗した。天文年間の河越城の戦での敗北にともなって実質的勢力を失い,その末期には関東管領上杉憲政が越後長尾氏のもとに逃れた。憲政の意を受けた長尾景虎(上杉謙信)は,南下して後北条氏と対決し,1561年(永禄4)鎌倉鶴岡八幡宮で憲政から上杉氏の名跡と関東管領の地位を譲りうけ,後日幕府からその承認をえた。景虎は,関東進出の論理を関東管領に求めたのであった。景虎の死をもって,それは事実上消滅した。その後,織田信長が82年(天正10)武田氏攻略後滝川一益を〈関東管領〉として上野厩橋城に入れたといわれるが,その実体は不明である。

執筆者:佐藤 博信

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「関東管領」の意味・わかりやすい解説

関東管領【かんとうかんれい】

→関連項目上杉謙信|上杉禅秀の乱|上杉憲実|蝦夷管領|御館の乱|小山田荘|川越城|享徳の乱|平井城

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「関東管領」の意味・わかりやすい解説

関東管領

かんとうかんれい

室町幕府の職名。鎌倉公方(くぼう)の補佐役。足利尊氏(あしかがたかうじ)は関東を重視し、鎌倉府を設置して斯波家長(しばいえなが)を関東管領に任じ、幼少の鎌倉御所足利義詮(よしあきら)を補佐させた。以後関東管領には高師冬(こうのもろふゆ)、上杉憲顕(うえすぎのりあき)らが就任し、鎌倉公方とともに関東を統治している。1363年(正平18・貞治2)上杉憲顕の関東管領復任後は、上杉氏がこの職を世襲していった。上杉氏は山内(やまのうち)、扇谷(おうぎがやつ)、犬懸(いぬがけ)、宅間(たくま)の4家に分かれ、交代で関東管領に就任した。関東管領には初期は2人、のちには1人が在任し、公方のもとで公方の命令を取り継ぐなどの職務を担い、また公方が未補任(ぶにん)や幼少の場合には、公方にかわり諸権限を行使した。このような職権を行使しえたことに伴い上杉氏の勢力が強化され、1438年(永享10)鎌倉公方足利持氏(もちうじ)と武力衝突するまでに発展し、幕府の援助を受けた上杉氏は持氏を敗死させた(永享(えいきょう)の乱)。鎌倉府の家臣らの要請で持氏の子成氏(しげうじ)が鎌倉公方に就任したが、上杉憲忠(のりただ)殺害事件を起こし、1455年(康正1)上杉氏らにより成氏は下総古河(しもうさこが)(茨城県古河市)に追われ、以後管領上杉氏が公方にかわり関東を支配するようになった。しかし、この上杉氏も山内、扇谷両家が争い始め、さらには関東に進出してきた後北条(ごほうじょう)氏の圧迫により、その勢力もしだいに衰退した。ついに上杉憲政(のりまさ)は越後(えちご)(新潟県)に逃れ、1561年(永禄4)長尾景虎(かげとら)(上杉謙信(けんしん))を養子にし、上杉の姓と関東管領職を景虎に委譲した。関東管領は景虎が継承はしたが、すでに実権はなく有名無実化しており、景虎の死後はこれを引き継ぐ者もなく、この名称は消滅した。

[小要 博]

『『鎌倉市史 総説編』(1959・吉川弘文館)』▽『『神奈川県史 通史編1 原始・古代・中世』(1981・財団法人神奈川県弘済会)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「関東管領」の意味・わかりやすい解説

関東管領

かんとうかんれい

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「関東管領」の解説

関東管領

かんとうかんれい

当初は関東執事とも。室町幕府が鎌倉公方を補佐するために任じた職。1336年(建武3・延元元)足利尊氏は斯波(しば)家長を,関東統治のために鎌倉にとどめた嫡子義詮(よしあきら)の補佐役とした。翌年末に北畠顕家軍との戦で家長が敗死すると,尊氏は高師冬(こうのもろふゆ)と上杉憲顕の2人を後任として派遣。49年(貞和5・正平4)尊氏は義詮にかわり義詮の弟基氏を鎌倉公方(くぼう)として関東に下し,一時高重茂(こうのしげもち)と師冬が交代したが,補佐役の二員制は51年(観応2・正平6)まで続いた。これは尊氏と弟直義による二頭政治の反映である。観応の擾乱後,尊氏は尊氏派の畠山国清を基氏の補佐役に任じたが,国清没落後の63年(貞治2・正平18)基氏は隠遁していた旧直義派の憲顕を再び関東管領に迎えた。憲顕の就任によって管領の職名が確立し,以来山内(やまのうち)・犬懸(いぬかけ)両上杉氏が世襲。上杉(犬懸)禅秀の乱以後は山内上杉氏が独占。任命権は幕府が保持し,関東の政務を統轄して分国のほか武蔵国守護職を兼任するなど鎌倉府内で大きな実力をもち,しだいに鎌倉公方と対立。永享の乱では幕府側について公方足利持氏を自害させ,その後も持氏の子成氏(しげうじ)と抗争を続けたが,上杉氏内部の対立抗争や後北条氏の台頭で勢力を失った。越後にのがれた上杉憲政は1561年(永禄4)管領職を長尾景虎(上杉謙信)に譲るが,78年(天正6)謙信の死で同職は消滅。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「関東管領」の解説

関東管領

かんとうかんれい

足利尊氏は関東10カ国を統轄する政庁として鎌倉府を設けて,足利基氏を鎌倉公方 (くぼう) とし,上杉憲顕 (のりあき) を執事として補佐役に任じたが,この執事を関東管領と呼び,上杉氏が世襲した。1438年永享の乱で鎌倉公方足利持氏が将軍義教 (よしのり) にそむいて滅び,その子成氏が下総古河 (こが) に移ってからは管領家が鎌倉公方をしのぎ関東の実権を握った。戦国時代に上杉憲政 (のりまさ) は後北条氏に追われて越後にのがれ,家名と管領職を家臣の長尾景虎(上杉謙信)に譲ったが,管領職はすでに有名無実化し,のち消滅した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の関東管領の言及

【鎌倉府】より

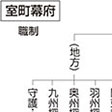

…関東府ともいう。その政治組織は,〈天子ノ御代官〉たる鎌倉公方足利氏のもとに関東管領,守護,奉公衆,奉行衆から成り立っていた。鎌倉公方は,任国内の武士に対する軍事統率権や土地安堵権など,そして諸寺社の住持職の補任権や吹挙権などを保持したが,関東管領と任国内の守護任免権は室町将軍の保持するところであった。…

※「関東管領」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...