価格(読み)カカク(その他表記)price

精選版 日本国語大辞典 「価格」の意味・読み・例文・類語

か‐かく【価格】

- 〘 名詞 〙

- ① 物の価値を貨幣で表わしたもの。値段。あたい。ね。

- [初出の実例]「Rate 価挌、割合」(出典:英和記簿法字類(1878)〈田鎖綱紀〉)

- 「忽地(たちまち)印度米の価格(カカク)を二倍し、又は三倍して売出しぬ」(出典:内地雑居未来之夢(1886)〈坪内逍遙〉八)

- ② 貨幣で表わされた商品の交換価値。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「価格」の意味・わかりやすい解説

価格

かかく

price 英語

prix フランス語

Preis ドイツ語

価格とは、一般に、財(用役を含む)の価値の貨幣的表現である。したがって価値概念の違いによって、価格の規定も相違する。

[内島敏之]

近代経済学における価格

商品の希少性は、他の商品の生産量や、消費者の選好に依存して決まるが、逆に商品の希少性により、生産活動、消費活動、交換などが行われる。商品の価格は、このような希少性の程度を表すものである。

われわれが日々マーケットなどでみる値札には、リンゴ1個100円、バナナ1房300円、ミカン1キログラム350円などと書かれている。これらはいずれも商品1単位当り何円という形で表示されている。つまり商品1単位と交換される貨幣の量をこれらの値札は表示している。これを各商品の貨幣表示価格、あるいは単に貨幣価格という。貨幣を基準とした商品の価格は絶対価格ともよぶが、これは相対価格の特殊な場合である。相対価格とは、基準とする商品(価値尺度財、ニューメレール)で測った特定商品の価格、つまり交換比率をいう。先の例でリンゴを価値尺度財とすると、バナナ1房は3個のリンゴ、ミカン1キログラムは3.5個のリンゴとして、それぞれの相対価格は示される。

[内島敏之]

価格の決定

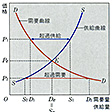

完全競争のもとでは、価格は需要と供給とにより決定される。いま、の縦軸に価格をとり、横軸に需要量・供給量をとれば、価格が下落(または上昇)するにつれて消費者による需要は増加(減少)するから、価格と需要量の関係を示す需要曲線DDは右下がりの曲線となる。他方、価格が上昇(または下落)するにつれて企業は供給量を増加(減少)させるから、価格と供給量の関係を示す供給曲線SSは右上がりの曲線となる。いまかりに価格がP1であるとすると、その価格に応ずる需要量はD1、供給量はS1であって、供給が需要を上回る。この供給が需要を上回る量を超過供給という。これは売れ残りが出る状態であるから、企業はこの過剰分を売りさばくため価格を引き下げようとし、買い手はこの売れない商品のストックをみてより低い価格を要求する。したがって超過供給は価格下落の圧力を生む。次に価格がP2であったとすると、需要量D2が供給量S2を上回る。その差を超過需要といい、これは物不足の状態である。買い手側における競争は価格をつり上げ、また売り手も高い価格を要求する。したがって超過需要が存在すると価格は上昇する傾向をもつ。価格が上昇も下落もしない状態を均衡とよぶが、均衡が達成されるのは需要曲線と供給曲線との交点Eにおいてである。この需要量と供給量とが等しくなるときの価格Peが均衡価格であり、完全競争市場の市場価格はこの高さに定まる。このような商品の需要量・供給量とその価格との関係を示すものが需要・供給の法則である。

[内島敏之]

価格調整と数量調整

商品の取引の場において不均衡が存在すると(つまり超過供給や超過需要が存在すると)、価格が上下して需要と供給との一致が達成されるのであるが、価格のこのような機能を、価格のパラメーター(あるいはバロメーター)機能とよぶ。取引の状態に応じて価格が伸縮的に調整される限りにおいては、価格のパラメーター機能、市場情報伝達機能に全面的信頼を置くことができる。このような場合には価格機構(価格に基づいて財や資源の配分や所得の分配を決める制度)は十分に働き、効率的な財や資源の配分が達成される。

しかし実際には、製造業製品の価格や労働サービスの価格である賃金などは、需給関係を反映して即座に調整されるのではなく、かなり硬直性をもつこと、そして多くの場合、それらの価格は下方に硬直的であることが観察されている。とくに寡占企業などは需給状態からある程度独立に価格を設定することができる市場支配力をもち、マーク・アップ原理やフルコスト原則に従って価格を設定する。このようなケースでは価格機構が十分に作用せず、財や資源の配分は効率的になされない。価格硬直性が存在するときには、市場の状態に応じて、価格による調整にかわって数量による調整がなされるのが一般的である。たとえば商品の超過供給がある場合には、売れ残りが出て在庫が増えるので、企業は生産を減少させる。次に生産物の超過需要が存在する場合、すなわち品不足の場合には、企業は当面は在庫品を売りさばくことで対応するが、やがては生産を拡大し、需給ギャップを埋めようとする。

それぞれの市場における価格の調整速度が速いか遅いかの認識の違いにより、価格調整、数量調整のいずれを重視するかの立場の差違も生まれ、したがって経済政策の有効性をめぐる論議も生ずるのである。

[内島敏之]

マルクス経済学における価格

資本主義経済においては商品生産が全面的に行われるが、これらの商品の価値はその生産に社会的に必要とされる労働量(労働時間)によって決定される。その場合、たとえば上着をつくる労働と綿布をつくる労働とは質的に異なっているが、どちらも人間の労働力を支出する場合の違った形態にすぎないから、その意味で「商品の価値は(簡単な平均労働に換算された)人間的労働力一般の支出を表示する」(マルクス)といわれる。しかし、商品の価値を直接的に平均的労働時間で表示することはできないから、間接的に他の商品と等置することによって表現する。この場合、たとえば1トンの鉄=2オンスの金というように、ある商品の価値を貨幣商品(通常は金)で表示したものが価格である。

ところが、資本主義経済においては、諸商品は前述した価値または価格のとおりには交換されない。商品の価値は、不変資本価値c+可変資本価値v+剰余価値mで構成されるが、資本家にとっては、費用価格c+vに対する剰余価値mの比率(利潤率)が問題であるから、競争の結果、利潤率は均等化することになる。費用価格にこの平均利潤を加えたものを生産価格とよぶが、市場価格は需要・供給の関係で変動しながらこの生産価格に落ち着くと考えられる。ところで、この生産価格と商品の価値が一致するのは、たまたま平均利潤率をあげうる部門の商品に限られ、他の商品については両者は一致しない。したがって、これらの商品は価値と一致しない生産価格で交換されることになり、最初に述べた商品の生産に支出された労働時間(つまり価値)にしたがっては交換されないことになる。この点をめぐって、いわゆる「価値の生産価格への転形論争」が引き起こされた。一つの考え方として、生産価格を通じて交換される諸商品に含まれる価値の総量は生産過程で商品に対象化された価値総量に一致し、また諸商品はそれに含まれる価値(または価格)どおりに交換されるのではないが、市場において実現される生産価格を背後で規制している実体である、とする見解がある。

このほか、独占資本主義段階で現れる独占価格をどのように説明するかについても、さまざまな解釈があって、統一された見解はないのが現状である。

[山田克巳]

社会主義経済における価格

生産力が十分発展し各人が能力に応じて働き、必要に応じて分け前を受け取ることができるとされる共産主義経済においては、価格は存在しないと考えられているが、そこへの過渡的社会と規定される社会主義経済においては、資本主義経済における場合とは性格が異なるとはいえ、なお商品生産が行われ、したがって価格の果たす役割は大きい。

社会主義経済においては、資本主義経済の原則である生産手段の私的所有にかわる社会的所有を基本として生産が行われる。その結果、資本主義経済における価格が、無数の生産者や消費者による無政府的な行動を規制し、経済の円滑な再生産の行われるよう調節機能を果たすのに対し、社会主義経済においては、中央計画当局が経済的目標のみならずさまざまな社会的目標を考慮に入れてつくりあげた計画を実行するため、計画的に価格を設定し再生産を行っていくと考えられてきた。

理論的には、社会主義の下での価格は、(1)やはり商品の価値を基礎として決められるという説と、(2)単なる経済計算のための指標として任意に決められるという説とがある。(2)はO・ランゲなどが提唱したもので、中央計画当局が最初諸商品の価格を任意に設定しても、需要・供給の関係を考慮しながら価格を改定していけば、均衡価格の下での資源の最適配分ができると主張された。しかし現実には、価格は商品の価値を考慮しながら、前述の社会的諸目標を達成できるよう設定され、必要に応じて改定されるという(1)の説に従っている。ただ、中央計画当局が細部にわたって計画をたて、あらゆる商品の価格を設定するのは困難であり能率も悪いため、ある程度の計画変更の権限を下部組織にゆだね、価格の効率的利用を図ろうとする傾向がみられる。

社会主義経済における価格は、このように需要・供給を反映するだけでなく、投資効率、生産性の指標、労働意欲の刺激、技術進歩の促進などの要求を反映するよう設定されるが、その結果生ずる商品の価値からの価格の乖離(かいり)をどう処理するかなど未解決の問題も多い。旧ソ連や東欧諸国においても、社会主義経済における価格設定原理をめぐって論争が続いていた。

[山田克巳]

『J・R・ヒックス著、安井琢磨・熊谷尚夫訳『価値と資本』全2巻(1951・岩波書店)』▽『J・M・ヘンダーソン、R・E・クォント著、小宮隆太郎訳『現代経済学』(1961・創文社)』▽『W・ブルス著、鶴岡重成訳『社会主義経済の機能モデル』(1971・合同出版)』▽『岡稔著『社会主義経済論の新展開』(1975・新評論)』▽『P・A・サムエルソン著、都留重人訳『新版サムエルソン経済学』全2巻(1981・岩波書店)』▽『K・マルクス著『資本論』(長谷部文雄訳・青木文庫/向坂逸郎訳・岩波文庫/岡崎次郎訳・大月書店・国民文庫)』

改訂新版 世界大百科事典 「価格」の意味・わかりやすい解説

価格 (かかく)

price

財やサービスの1単位を購入するに際して,その対価として提供しなければならない貨幣量のこと。無限とも思える人間の欲求に対して,それを満足させるために必要な自然資源の大部分が有限である。資源をどのように配分してどの財・サービスを,どれだけ,どのような方法で生産し,その結果を構成員間にどのように分配するかという資源配分および生産物分配の問題は,いかなる人間社会もがなんらかの形で解決せねばならない基礎的な問題である。現在の欧米諸国や日本のようないわゆる資本主義社会の基本的特質は,この問題の解決を価格という制度を通じて行っている点にある。すなわち,需要と供給の働きを通じてすべての財・サービスの価格体系を確立し,その価格体系に応じて種々の財・サービスを生産し,構成員間に分配しているのである。この点を少し詳しくみておこう。

家計と企業

ここで対象とする社会の経済的意思決定主体は家計と企業に大別される。家計は,消費に関する意思決定の主体であると同時に,労働力,資本,土地という生産要素の所有者として,それら生産要素のサービス(以下では単に生産要素と略記)をどれだけ供給すべきかを決定する主体でもある。家計の経済行動は,その所有する生産要素を販売して貨幣収入を得,それを用いて種々の生産物(財とサービスの両方を含む)を購入し,消費活動にあてるという形をとる。この収入と支出の関係は予算制約と呼ばれるが,各家計は,この予算制約の枠内で,自分の満足を最も高めるような生産物の購入と生産要素の販売のパターンを選択するであろう。その際には,各生産物の価格および各生産要素の価格(つまり労賃,地代,利子)の高低が,購入,販売のパターンの選択に重要な影響をもつことになろう。生産物の価格とその購入量との関係は家計の生産物需要関数と呼ばれ,生産要素の価格とその販売量との関係は家計の生産要素供給関数と呼ばれる。

生産活動に関する意思決定の主体は企業である。企業は家計から生産要素を購入し,それを用いて生産した生産物を家計に販売して,その際の売上げと費用の差を利潤として獲得する。できるだけ多くの利潤を獲得するには,生産要素価格の高低に応じて諸生産要素の使用比率を選択し,また生産物価格の高低に応じて生産=販売量を調節しなければならない。生産物の価格とその販売量との関係が企業の生産物供給関数であり,生産要素の価格と購入量との関係が企業の生産要素需要関数である(生産要素のなかには,家計の所有する生産要素のほかに,企業間で売買される生産要素,つまり中間生産物があるが,ここでは,叙述の簡単化のため,これを無視する)。

均衡価格体系

次に,これらの家計と企業が生産物と生産要素を売買する市場をみることにする。個々の家計あるいは企業の需要(供給)関数を社会全体について合計したものは市場需要(供給)関数と呼ばれる。つまり,ある生産物(生産要素)の市場需要(供給)関数とは,種々の価格のもとで社会全体がその生産物(生産要素)をどれだけ購入(販売)しようとしているかを示す関数である。もしも,ある価格のもとで生産物(生産要素)の需要量が供給量より大きければ,そのことは,この生産物(生産要素)を買いたいにもかかわらず買えない経済主体があることを意味する。この経済主体は,価格を少しばかりつり上げてでもその生産物(生産要素)を買おうとし,したがってこの場合価格は上昇する傾向をもつだろう。そしてこの価格上昇は,通常,需要量を減らし,供給量をふやすことにより,需給のギャップを減少させよう。逆に供給量が需要量より大きい場合には価格は下落傾向を示し,この下落が今度は需要量をふやし,供給量を減らして需給間のギャップを減少させよう。したがって結局,価格は,需要量と供給量が均衡する水準に落ち着くとみられる。この価格が均衡価格と呼ばれ,すべての生産物および生産要素の均衡価格の体系が均衡価格体系と呼ばれる。

この均衡価格体系を通じて何が実現されているだろうか。まず,どの財・サービスをどれだけ生産するかの問題は,各企業が,この価格体系のもとで自己の利潤を最大にする生産量を選択するという形で,一つの解を与えられている。どのような方法で生産するかの問題は,均衡生産要素価格のもとで総生産費を最小にする生産要素の組合せを企業が選択するという形で,解を与えられている。総生産費の最小化は利潤の最大化の一つの条件だからである。また生産物を構成員間にどのように分配するかの問題は,各家計がその有する生産要素を均衡価格で売って手に入れる貨幣収入が,社会の総生産物のうちその家計に割り当てられる分け前を決めるという形で,解決されている。このようにして価格は,人間社会がその存続のための基礎的経済問題を解いていくための,一つの社会的制度なのである。

パレート最適

しかし均衡価格体系を通じて実現されているのは,これだけにとどまらない。各企業はその担当する生産過程において(費用最小化を追求するなかで)効率的な資源利用を実現し,また各家計は予算制約の枠内で最大の満足度をもたらす消費パターンを選択するのだが,これらの純粋に利己的な行動の結果,次のような社会的効率性も達成されていることが証明できる。すなわち各生産物は,他の生産物の生産量を減らしたり生産要素使用量をふやしたりせずに生産できる,最大の生産量を実現しているし,また各家計の満足度は,他の家計の満足度を引き下げることなしに達成可能な,最高の水準に達しているのである。この効率性はまたパレート最適とも呼ばれるが,これを実現する価格,市場の働きが,かつてアダム・スミスによって〈神の見えざる手〉と名づけられたものであって,歴史上の他の種々の経済制度にくらべ,価格という制度がもつ大きな利点の一つである。

価格制度の限界

価格制度の働きの説明を終わるにあたって,この制度の限界に簡単にふれておく。とくに重要なのは公共財と独占である。公共財は,ある経済主体によるその消費が,他の経済主体によるその同時的消費を排除しない財とサービスと定義され,国防,公園等が代表的な例である。各個別の経済主体の観点からみるなら,これらの財・サービスは,代価を払わずに便益だけを享受する可能性をつねに残すため,その生産量の調節を価格制度にゆだねた場合には,その生産量は社会的に望ましい水準に比して過少となる。独占とは,ある生産物の供給を単一の企業が担当している事態をいうが,この企業は,利潤増大を目ざして生産量を削減し価格の引上げをはかるため,独占下の生産物の生産量も,社会的に過少となる。

ところで,以上の資源配分,所得分配の問題は微視経済学(ミクロ経済学)あるいは厚生経済学の分野で扱われるが,そこでは,貨幣のないいわゆる実物経済が仮定されることが多い。この場合,価格は,貨幣財と呼ばれる財と一般の財・サービスとの交換比率であって,財・サービスの持手変換が現実には貨幣を媒介とした購入・販売として行われる点は無視される。

財・サービスが現実には貨幣を媒介としてしか交換されえないということからくる重要な問題の一つにインフレーションがある。これは,貨幣との交換比率という本来の意味での諸価格の平均,つまり物価水準の時間的変化の問題であり,逆にみれば貨幣の購買力の時間的変化の問題であって,巨視的経済学(マクロ経済学)で扱われる。

執筆者:堀 元

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「価格」の意味・わかりやすい解説

価格【かかく】

→関連項目価値|ミクロ経済学

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「価格」の意味・わかりやすい解説

価格

かかく

price

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「価格」の読み・字形・画数・意味

【価格】かかく

字通「価」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブランド用語集 「価格」の解説

価格

出典 (株)トライベック・ブランド戦略研究所ブランド用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の価格の言及

【価値】より

…経済学の正統派が価値概念を遠ざけるよう努力してきたのは,科学であろうとするかぎり,当然といえよう。

[価値と価格]

経済現象に即していうと,価値は価格変動を統御するいわば重心のようなものだとみなされてきた。時々刻々に変化する価格の世界が,つまり市場機構が,なんらか安定した制度として社会の中枢に存続しうるのは何故か,という疑問に答えるために,価格変動を究極において従わせるものとしての価値法則の存在を想定したということである。…

【物価】より

…物価とは文字どおり物の価格であるが,経済学で単に物価というとき,あるいは物価問題というように用いられるときには通常個々の財の価格ではなく,経済全体での一般的な物価水準を指す。もちろん現実経済に一般的な物価というものが存在するわけではなく,それは統計的な指数(多くの財の価格の平均)によってとらえられるものである。…

※「価格」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...