精選版 日本国語大辞典 「北条泰時」の意味・読み・例文・類語

ほうじょう‐やすとき【北条泰時】

改訂新版 世界大百科事典 「北条泰時」の意味・わかりやすい解説

北条泰時 (ほうじょうやすとき)

生没年:1183-1242(寿永2-仁治3)

鎌倉幕府3代執権。義時の嫡男。幼名金剛。1194年(建久5)元服,源頼朝が烏帽子親(えぼしおや)となり,名前の一字を与え頼時と名のらせたが,のち泰時と改名。江間太郎と称す。1213年(建保1)の和田義盛の乱では幕府を防衛するなど奮戦し,和田氏を滅ぼした。21年(承久3)の承久の乱には,叔父時房らとともに東海道の大将軍として大軍を率いて攻め上り,杭瀬川(くいせがわ)(美濃)や宇治川(山城)で後鳥羽上皇方を破り,ついに京都を占領した。さらに時房とともに六波羅探題(ろくはらたんだい)として都にとどまり,乱後の処理に当たった。六波羅探題は南北に分かれ,泰時は北方,時房は南方であった。24年(元仁1)父の執権義時が没すると,泰時は鎌倉に帰って執権となった。泰時は得宗家に家令を置き,尾藤景綱をこれに任じ,自家の制度の整備に努めた。継母の伊賀氏は,女婿の参議一条実雅を将軍に立て,泰時の異母弟政村を執権にしようと画策したが,北条政子によって鎮圧された。泰時の伯母である政子は,当時実質的な将軍の役割を果たしていたが,翌25年(嘉禄1)に没し,これを契機に泰時は大いに政治改革を行った。

泰時は執権とならんで執権を補佐する連署を置き,六波羅にいた時房をこれに任じた。また評定衆を置き,中原師員(もろかず),三浦義村ら11名をこれに任じた。連署,評定衆の設置は,幕府政治が独裁から合議に転換したことを意味するものであり,ここに執権政治が確立したといえる。さきに1219年,源実朝が殺されて後,鎌倉の主として京都から迎えられていた藤原三寅(頼経)はこの年元服し,翌26年朝廷によって征夷大将軍に任ぜられた。30-31年(寛喜2-3)ころの大飢饉には,倹約を命ずるとともに出挙米(すいこまい)の貸付け,年貢免除などによって,領民の救済に努めた。32年(貞永1)最初の武家法典である《御成敗式目》を制定し,御家人間の相論において公平な裁判を行うための客観的な規範を作った。当時畿内の大寺院は強大な勢力を誇り,朝廷も対策に苦しんでいたが,泰時は僧徒の武装禁止を求め,寺院側の不当な要求に対しては抑圧の態度で臨んだ。35-36年(嘉禎1-2)の石清水(いわしみず)八幡宮と興福寺との紛争では,朝廷に代わって収拾に乗り出し,前例を破って大和に守護を置き,興福寺僧の荘園に地頭を置くなどの強圧策によって,興福寺に収拾案を認めさせた。同じ時期の延暦寺と近江守護佐々木氏との紛争でも毅然たる態度で臨んだ。38年(暦仁1)将軍藤原頼経に従って上洛したが,このとき京都に篝屋(かがりや)を置き,治安を強化した。しかし貨幣経済の発展によって,困窮した御家人が所領を失う傾向はすでに始まっており,39年(延応1)から40年(仁治1)にかけて,泰時は比叡山の僧(高利貸を営んでいた)や借上(かしあげ)を地頭代とするのを禁じたり,御家人領の売買・質入れを統制したりしている。42年四条天皇が没し後嗣が問題になると,泰時は皇位に干渉し,貴族たちの反対を抑えて土御門上皇の皇子(後嵯峨天皇)を即位させた。同年病んで出家(法名観阿),やがて没した。

執筆者:上横手 雅敬

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「北条泰時」の意味・わかりやすい解説

北条泰時

ほうじょうやすとき

(1183―1242)

鎌倉幕府第3代執権。父は北条義時(よしとき)。幼名金剛(こんごう)。1194年(建久5)元服して頼時(よりとき)と称し、のちに泰時と改めた。1211年(建暦1)修理亮(しゅりのすけ)に任ぜられたのを初めとして、以後式部少丞(しきぶのしょうじょう)、駿河守(するがのかみ)、武蔵(むさし)守、左京権大夫(さきょうごんのだいぶ)を歴任した。一方、1218年(建保6)に侍所別当(さむらいどころべっとう)に就任。1221年(承久3)承久(じょうきゅう)の乱が勃発(ぼっぱつ)すると、叔父時房(ときふさ)とともに西上、京方を打ち破り、その後も在京して乱後の処理にあたった。これが六波羅探題(ろくはらたんだい)の始まりである。なお、この時期に高山寺の明恵(みょうえ)(高弁(こうべん))との親交が始まったものと思われる。1224年(元仁1)父義時の死により、鎌倉に帰って執権に就任した。このとき、継母伊賀氏は実子政村(まさむら)を執権にたてようとしたが、泰時は伯母政子(まさこ)の助力を得てこの企図を阻止した。翌年政子と大江広元(おおえのひろもと)が相次いで没すると、泰時は時房を連署(れんしょ)に迎え、さらに評定衆(ひょうじょうしゅう)を設置して合議的な政治運営を目ざし、1232年(貞永1)には御成敗式目(ごせいばいしきもく)を制定した。こうして泰時の代に、名実ともに執権政治が確立したのである。対朝廷関係では、協調関係を基調としつつも、承久の乱で流された後鳥羽(ごとば)・順徳(じゅんとく)両上皇の還京要求を拒否し、また四条(しじょう)天皇没後公家(くげ)側の意向に反して、後嵯峨(ごさが)天皇を推戴(すいたい)するなど強硬な一面ももっていた。1242年(仁治3)病のため出家し観阿(かんあ)と称したが、6月5日没した。道理を愛する清廉な政治家として、当時より公武双方の称賛を受け、後世長く武家政治の亀鑑(きかん)と仰がれた。

[近藤成一]

『上横手雅敬著『北条泰時』(1958・吉川弘文館)』

百科事典マイペディア 「北条泰時」の意味・わかりやすい解説

北条泰時【ほうじょうやすとき】

→関連項目宇治川の戦|株河駅|北条氏|御内人

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「北条泰時」の意味・わかりやすい解説

北条泰時

ほうじょうやすとき

[没]仁治3(1242).6.15. 鎌倉

鎌倉幕府の3代執権 (在職 1224~42) 。義時の子。妻は三浦義村の娘。幼名は金剛。建久5 (1194) 年元服して頼時と名のり,のち泰時と改名。建暦1 (1211) 年修理亮,建保6 (18) 年侍所別当,承久1 (19) 年正月従五位上,駿河守,同年 11月武蔵守。同3年承久の乱には幕府軍を率いて上洛し,引続き六波羅探題に任じられて滞京し戦後処理にあたった。元仁1 (24) 年執権。翌年叔父時房を連署とし,また評定衆を設置。貞永1 (32) 年『御成敗式目』を制定。翌年従四位下。嘉禎2 (36) 年左京権大夫を兼任。暦仁1 (38) 年従四位上。同年武蔵守,次いで左京権大夫を辞任。翌年正四位下。仁治3 (42) 年5月病により出家し,法名を観阿と称した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「北条泰時」の解説

北条泰時

ほうじょうやすとき

1183~1242.6.15

鎌倉中期の幕府執権。父は義時,母は不詳。幼名は金剛。江馬太郎と称する。1218年(建保6)侍所別当に任じられる。21年(承久3)承久の乱がおこると,父義時の命により,叔父時房とともに幕府軍の大将として東海道を攻めのぼり,後鳥羽上皇方の軍を打ち破って京都に入った。そのまま京都にとどまり,初代の六波羅探題北方となる。24年(元仁元)義時の死により鎌倉へ帰り,執権の地位を継いだ。25年(嘉禄元)北条政子が死去すると,執権補佐として連署の地位を設け,政務決定機関である評定を設置した。これにより,幕府政治は執権が主導する体制が確立した。32年(貞永元)幕府の基本法である「御成敗式目」を制定。鎌倉市街の整備にも努めた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「北条泰時」の解説

北条泰時 ほうじょう-やすとき

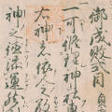

寿永2年生まれ。北条義時の長男。承久(じょうきゅう)の乱では叔父北条時房とともに京都に攻めのぼる。乱後,初代六波羅(ろくはら)探題北方。元仁(げんにん)元年3代執権となり,連署や評定衆の新設による合議制や貞永(じょうえい)元年の「御成敗式目(ごせいばいしきもく)」の制定で執権政治を確立。和歌をよくし,「新勅撰和歌集」などに歌がある。仁治(にんじ)3年6月15日死去。60歳。初名は頼時。通称は江間太郎。法名は観阿。

【格言など】公私如何を顧みるのみ。怨(うらみ)を畏れて決せずんば,何ぞ執権に取らんや(「日本外史」)

旺文社日本史事典 三訂版 「北条泰時」の解説

北条泰時

ほうじょうやすとき

鎌倉幕府第3代執権(在職1224〜42)

義時の長子。法名観阿。1211年修理亮,ついで駿河守・武蔵守に任官。晩年左京権大夫を兼任する。'21年承久の乱に幕府軍の大将として上洛し,叔父時房とともに初代六波羅探題となる。'24年義時死後執権を継ぎ,翌'25年評定衆を設置して合議体制を展開。'32年御成敗式目を制定するなど,武家政権確立につとめた。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の北条泰時の言及

【鎌倉幕府】より

…乱後,幕府は京都守護の代りに六波羅探題を置き,京都の警備,朝廷の監視,西国の政務などに当たらせた。25年(嘉禄1)政子が没すると,執権北条泰時は政治改革を行い,独裁政治から合議政治への転換を試み,ここに執権政治は全盛期を迎えた。執権は複数となり(1名がいわゆる連署),評定衆が置かれ,32年(貞永1)には最初の武家法典である《御成敗式目》が制定され,裁判の公正が図られた。…

【御成敗式目】より

…1232年(貞永1)執権北条泰時のイニシアティブのもとに,太田康連,矢野倫重,斉藤浄円ら法曹系評定衆を起草者として制定された51ヵ条の鎌倉幕府法。貞永式目,関東式目とも呼ぶ。…

【執権政治】より

…次に執権政治から得宗専制政治への移行を考えると,得宗専制は46年(寛元4)に成立し,85年(弘安8)に確立したといえる。したがって執権政治期は,もっとも狭義には執権北条泰時・経時の時代のみであるが,広義にはこれに先だつ時政,義時の時代,これに続く時頼,長時,政村,時宗の時代も含まれ,これらの時期は,それぞれ鎌倉殿独裁政治期および得宗専制政治期との過渡期に相当する。執権政治期を狭くとれば,1225‐46年の約20年にすぎないが,本来鎌倉幕府の政治は,鎌倉殿や得宗の独裁・専制の政治であり,執権政治のような合議政治は,得宗が鎌倉殿に代わる専制の主体に成長しきれない段階におこる特殊な現象であって,その期間が短いのも当然なのである。…

【道理】より

…ものごとの筋道,正当な理念などという意味で古代から現代に至るまで日常的に用いられる語だが,とくに中世では一種の法的,思想的な意味をもつ流行語としてさかんに用いられた。もっとも有名なのは北条泰時のいわゆる〈道理好み〉であって,《御成敗式目》立法の基本理念を〈たた道理のおすところ〉と表現し,また,みずから主宰する法廷での当事者の主張に〈あら道理や〉と感歎するなどの逸話が知られている。泰時にかぎらず,中世の裁判で自己の主張もしくは判決の正当性を理由づけるために用いられた道理は,法的なもの,慣習的なもの,道徳的なもの,さらにより高次な正義・衡平観念であって,場合によっては法規範や道徳規範と矛盾する道理もありえたし,その時点,その場面にしか通用しえない心理的・感性的な道理も存在した。…

【得宗】より

…鎌倉幕府執権北条氏の家督。徳宗,徳崇とも書く。鎌倉北条氏2代義時の法名に由来し,その嫡流の家督をさすようになり,さかのぼって初代時政のほか,夭折して家督を継がなかった時氏も含めて,いわゆる〈北条九代〉(時政,義時,泰時,時氏,経時,時頼,時宗,貞時,高時)を総称する語になった。初代時政は将軍源頼朝の外舅として一般御家人とは別格の地位を与えられていたが,頼朝没後,御家人の列に下り,1203年(建仁3)9月比企能員一族を攻め滅ぼして2代将軍頼家を追放し,政所別当に就任,幕政を執権した。…

【北条時房】より

…鎌倉前期の武将。時政の三男。初名時連。畠山重忠の誅伐や和田合戦鎮圧に活躍。1210年(承元4)幕府膝下の武蔵国の国守となり事実上の守護を兼ねる。17年(建保5)相模守。源実朝の死(1219)後の緊迫した公武交渉の一翼をにない,21年(承久3)承久の乱が起こると甥泰時とともに東海道を進撃,後鳥羽上皇軍を破って入京。乱後六波羅探題南方の任にあたり,伊勢,丹波の守護を兼ねる。25年(嘉禄1)鎌倉へ帰り執権泰時のもとで連署となり,のち遠江の守護を兼ねる。…

【御内人】より

…さらに北条氏の蓄積した膨大な所領を管理して経済力を身につけ,鎌倉後期には一大勢力を築いた。御内人の本格的進出は北条泰時の代に始まり,泰時の邸宅内には御内人の宅が置かれて,その中から家令として尾藤景綱が任ぜられた。また泰時の所領を管理する得宗公文所なる機構が設けられて,御内人がその運営にあたった。…

※「北条泰時」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...