毛利氏 (もうりうじ)

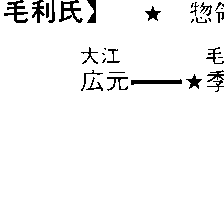

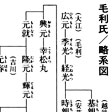

(1)西中国の雄族で中・近世大名。大江広元が相模国毛利荘をその子季光に譲り,季光がここを苗字の地としたのに始まる。季光は宝治合戦(1247)で三浦氏に荷担したため同荘を没収されたが,その第4子経光は荷担せず越後国佐橋荘,安芸国吉田荘等を保持した。経光は1270年(文永7)両所を第4子時親に譲った。吉田荘では96年(永仁4)領家・地頭間で下地中分(したじちゆうぶん)が行われ,時親は吉田,麻原(おはら)を領した。時親は六波羅評定衆に任じたとされ,吉田荘への移住はその時代と推測される。1330年(元徳2)時親の譲を受けた孫親衡は翌年元弘の乱に船上山(せんじようさん)にはせ参じ,さらに入京ののち佐渡に下向した。

1334年(建武1)吉田荘地頭職は美乃判官全元に与えられた。しかし親衡の子元春は35年以後曾祖父時親の代官として足利尊氏方に属して戦功をつみ,全元を追放した。貞親,親衡も武家方に降り元春を頼んで下向した。37年(延元2・建武4)吉田荘地頭職は親衡に安堵されたが,観応の擾乱(じようらん)に親衡は足利直冬(ただふゆ)方に属したため,吉田,麻原は尊氏方に属した元春に安堵された。52年(正平7・文和1)には親衡,元春ともに直冬方となり,尊氏方の武田氏信と諸所に交戦した。71年(建徳2・応安4)元春は九州探題で安芸守護を兼ねた今川貞世(了俊)から安芸内部荘地頭職と吉田荘内竹原郷を預けられ,貞世に従って九州に転戦するが,親衡はその留守に大内弘世と同心して元春領内に打ち入り,親衡死後は元春の弟匡時,直元が元春の城々を攻撃した。しかし78年(天授4・永和4)元春は足利義満から吉田荘地頭職を安堵され,このころまでに一族の分裂抗争はいったん終結した。

応永の乱(1399)後,幕府の大内与党制圧政策に対して結成された安芸国人一揆には,毛利氏は福原広世を除き惣領光房をはじめ5名が加わっており,光房は一揆の中心の一人であった。しかし元春の子弟をもって形成された庶子家と惣領家との間には確執が絶えなかった。1419年(応永26)には庶子家が一致して惣領光房に背き,吉田の郡山城に押し寄せ,55年(康正1)にも庶子家が諸役を無沙汰し,惣領熙元(ひろもと)の所勘に従わない事態が生じた。しかし15世紀中葉には惣領家は惣領取得段銭(たんせん)を成立させ,また庶子家から惣領の家中成敗権を認めた起請文(きしようもん)を提出させ,57年(長禄1)には麻原氏の緩怠をとがめて所領を没収した。それを可能にした背景には,近隣の国人領主との連合の進展が考えられる。

応仁・文明の乱(1467-77)で豊元は東軍として上洛したが,71年(文明3)には西軍に応じ,76年には備後世羅郡の伊多岐等を攻略して支配下におさめた。1508年(永正5)興元は大内義興の上洛軍に加わり,17年元就(もとなり)は安芸山県郡に進攻した武田元繁を敗死させて勇名をはせた。その前後から芸備に進攻した尼子勢に対抗したが,23年(大永3)の尼子経久の鏡山城攻撃にはその先陣をつとめた。しかし25年再び大内方に転じ,29年(享禄2)芸石にまたがる高橋氏を滅ぼして遺領の領有を認められ,41年(天文10)尼子の大軍を敗走させ,ついで武田氏の金(銀)山(かなやま)城,伴城を陥れて佐東,安南で1000貫の地を与えられた。陶晴賢の大内義隆弑逆後も大内氏に協力しつつ備北の三吉,山内,江田の諸氏を傘下に入れたが,54年大内氏と絶ち,翌年厳島に陶晴賢を敗死させ,57年(弘治3)大内義長を滅ぼして周防,長門を手に入れた。58年(永禄1)石見の小笠原氏を降し,62年福屋氏を滅ぼし,同年山吹城の本城氏を降して石見銀山を手に入れ,66年富田(とだ)城の尼子義久父子を降し,67年伊予,ついで筑前に軍を進めた。1563年の隆元の急死後,孫輝元を後見した元就が71年(元亀2)没した。輝元は76年(天正4)信長と交戦中の石山本願寺を救援し,信長軍と交戦したが(中国征伐),82年備中高松で豊臣秀吉と講和した。国分けの交渉で伯耆,備中両国の半分を削られ,以西の中国全領域領有で妥結し,8ヵ国にまたがる大大名となった。89年広島築城を開始し,91年吉田からこれに移った。南北朝・室町時代,毛利氏の庶家には麻原,坂,福原,中馬,川本の諸家があり,麻原は元春の弟直元の系統で,惣領家による没収後は元春の子広内の系統,坂は元春の弟匡時,福原は元春の子広世,中馬は元春の子忠広をそれぞれ始祖とする。戦国期には元就の子元春,隆景がそれぞれ安芸の有力国人領主吉川(きつかわ)氏,小早川氏を継ぎ,前者が山陰方面,後者が山陽方面で毛利本宗の支配を補翼する,毛利両川体制をしいた。

関ヶ原の戦(1600)で輝元は徳川家康に反したため,6ヵ国を削られ,長門,周防2国を与えられ(長州藩),これ以後代々萩城に住んだが,1863年(文久3)敬親は周防山口に移った。維新後その子元徳は84年華族に列し公爵を授けられた。

近世の毛利氏には末家(まつけ)として長府毛利(長府藩),徳山毛利(徳山藩),清末(きよすえ)毛利の三家(維新後子爵)と,右田毛利,厚狭(あさ)毛利,吉敷毛利,阿川毛利,大野毛利の一門の五家があった。長府毛利は元就の子穂田元清の子秀元,徳山毛利は輝元の次男就隆,清末毛利は秀元の次男元知をそれぞれ始祖とするが,これに岩国の吉川氏(岩国藩)を加えて四末家あるいは四支藩とも称した。右田毛利は芸州志芳(しわ)荘の天野氏をついだ元就の七男元政,厚狭毛利は防州椙杜(すぎもり)氏をついだ元就の五男元秋,吉敷毛利は小早川家をついだ元就の九男秀包(ひでかね),阿川毛利は防州仁保氏をついだ吉川元春の次男元氏,大野毛利は石州吉見氏をついだ吉川広家の次男就頼が,それぞれ毛利姓を許されたものである。また,これに三丘(みつお)の宍戸氏を加えて一門六家とも称した。

執筆者:松岡 久人(2)近世大名。近江国の出でのち尾張に移るという。中国の毛利氏とは族縁関係はなく,以前は鯰江(なまずえ)氏,森氏を称した。高政は豊臣秀吉につかえ,1587年(天正15)豊後日田の隈(くま)で2万石を領有。関ヶ原の戦では西軍に属したが,改易をまぬがれ,翌1601年(慶長6)豊後佐伯(2万石)に移され,幕末に至る。当主は従五位下伊勢守などに叙任。維新後は子爵。

執筆者:大森 映子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

毛利氏

もうりうじ

鎌倉幕府政所別当(まんどころべっとう)、大江広元(おおえのひろもと)の四男季光(すえみつ)が、相模国(さがみのくに)毛利荘(もりのしょう)(神奈川県厚木市)を領し毛利姓を称したのに始まる。中世の読みは「もり」。季光は、1247年(宝治1)三浦泰村(みうらやすむら)の乱(宝治合戦(ほうじかっせん))にくみして3人の子息とともに戦死した。しかし、越後国(えちごのくに)佐橋荘(さばしのしょう)(新潟県柏崎(かしわざき)市)に居住し、同荘と安芸国(あきのくに)吉田荘(よしだのしょう)(広島県安芸高田(たかた)市吉田町)を所領とした四男経光(つねみつ)は、この乱に関与せず、その子孫は越後と安芸に分かれて存続した。

越後毛利氏は、経光の嫡子基親(もとちか)に始まるが、その系譜は諸説あり不明な点も多い。佐橋荘を相伝した道幸の代に室町幕府から鵜川荘(うかわのしょう)安田(やすだ)条(柏崎市)を宛行(あておこな)われ、その子孫は、北条(きたじょう)姓、安田姓などを称したが、毛利姓でよぶ場合も多く、戦国期はともに上杉家臣。なかでも北条高広(たかひろ)は、上杉謙信(けんしん)の重臣として厩橋(うまやばし)(群馬県前橋市)に居城した。

安芸毛利氏は、経光から吉田荘1000貫を譲与された四男の時親(ときちか)が、南北朝期初頭に吉田荘の郡山(こおりやま)に移住して居城を構えたのに始まる。応仁(おうにん)の乱(1467~77)の間に豊元(とよもと)は、大内氏から安芸国賀茂(かも)郡(広島県賀茂郡)内で1000貫などを宛行われ所領を拡大、以後大内氏に従属したが、戦国期の元就(もとなり)の代に大内氏から自立し、1557年(弘治3)に大内氏を、1566年(永禄9)には尼子(あまご)氏を滅ぼして中国地方10か国を領有する戦国大名となった。孫の輝元(てるもと)は豊臣秀吉(とよとみひでよし)に従属し、1591年(天正19)秀吉から8か国、112万石を安堵(あんど)され、広島城(広島市)に本拠を移したが、関ヶ原の戦い(1600)に敗れ、徳川家康に周防(すおう)、長門(ながと)の2か国に領国を削減されて萩(はぎ)(山口県萩市)に居城した。江戸時代は、公称高36万9000余石で長州藩主。幕末の藩主敬親(たかちか)は、藩府を山口に移し討幕を推進、維新後、元徳(もとのり)は山口藩知事となり、のち公爵となった。

[舘鼻 誠]

『渡辺世祐著『毛利元就卿伝 上巻』(1944・六盟館)』▽『渡辺世祐監『毛利輝元卿伝』(1982・マツノ書店)』▽『関久著『越後毛利氏の研究』(1965・上越郷土研究会)』▽『三坂圭治著『山口県の歴史』(1971・山川出版社)』▽『河合正治著『安芸毛利一族』(1984・新人物往来社)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

毛利氏

もうりうじ

鎌倉時代,大江広元の子季光に始る中国地方の豪族。広元が相模国毛利荘をあてがわれ,その子季光が跡を継ぎ,その名を取って毛利氏と称した。承久の変後,季光は安芸国吉田荘地頭職を得て相伝され,南北朝時代以降ここを拠点として勢力を伸ばした。大永3 (1523) 年元就が家督を継いで,初め尼子氏,のち大内氏に属し,大内義隆が家宰陶 (すえ) 晴賢に殺されると,天文 24 (55) 年安芸厳島に襲撃して晴賢を自殺させ,のち周防,長門の両国をも支配し,安芸吉田城を拠点に戦国大名へと成長,所領は中国地方全域に及んだ。孫の輝元は豊臣秀吉に属し,五大老の一人となり,広島城を築き,安芸,周防 120万石余を領した。関ヶ原の戦いでは西軍の主将となったが,敗れて周防,長門2ヵ国 36万 9000石に減封された。さらに輝元は慶長9 (1604) 年長門国阿武郡の萩城に入城,以後代々居城をここに定め長州藩を編成。幕末,藩主敬親のとき周防山口に新館を設けてここに移った。明治にいたり公爵。一族は長府,徳山,厚狭,右田,清末,吉敷,阿川,大野などに支藩を形成した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

毛利氏

もうりし

鎌倉幕府御家人から安芸国の国人,戦国大名をへて,近世の外様大名家。祖は大江広元の四男季光(すえみつ)。大江氏一族は宝治合戦にまきこまれて滅び,越後の季光の四男経光の系流のみが残る。南北朝期に安芸国吉田荘に本拠を移し,室町中期にはいると安芸の国人一揆を主導した。戦国期には,近隣の細川・山名・大内・尼子氏らにはさまれ,去就が定まらなかったが,元就(もとなり)に至って領国は中国地方6カ国に及ぶ。関ケ原の戦で西軍盟主となり,戦後周防・長門2国の大名に減封された。城地を萩に定め,36万9000石余を領する。近世初期に,岩国吉川領を含む4支藩を創出。宗家は本国持として松平姓を許された。維新後,宗家は公爵,他は子爵。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

Sponserd by

毛利氏

もうりし

戦国〜江戸時代の中国地方の大名

祖先は相模国に住し,毛利姓を名のり,源頼朝に仕える。のち安芸 (あき) 国の国人として元就 (もとなり) が機に乗じ中国地方10カ国を平定支配した。孫輝元は豊臣秀吉と和し,五大老の一人となり広島城を本拠とし,周防 (すおう) ・安芸など7カ国120万石余を領有。関ケ原の戦い(1600)に西軍に属したため周防・長門2国(山口県)に減封され萩城を築いて移る。幕末に早くから討幕運動を行った。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

Sponserd by

毛利氏

室町時代は安芸[あき]国吉田の地方領主でしたが、毛利元就[もうりもとなり]の時代になってから、戦国大名として次第に勢力をのばし、中国地方の多くを支配下としましたが、関ケ原[せきがはら]の戦いでは豊臣家に味方したため、以後は、周防[すおう]・長門[ながと]の2ヶ国に領地を減らされました。

出典 ほうふWeb歴史館防府市歴史用語集について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の毛利氏の言及

【安芸国】より

…すでに12年有力国衆9人は一揆契状を結び国許の不安に対処しようとしたが,山陰の尼子経久が16年帰国して南下を企て,20年ころから芸備の諸豪族を服属させ,23年(大永3)には東西条の鏡山城を占拠し,またその後援により友田興藤が桜尾城に入り厳島神主となった。これに対し大内義興も18年に帰国,23年から芸備に進出し翌年桜尾城を陥れ,毛利氏も大内方となって武田氏は孤立した。33年(天文2)には熊谷氏が毛利方につき,また白井・香川・己斐の諸氏まで武田を離れ,内部から崩壊し始めた。…

【石見銀山】より

…1533年(天文2)博多商人神谷寿禎が吹工を伴ってきて銀の製錬に成功した。産銀増加とともに,大内・尼子・毛利氏の間に銀山争奪戦が反復され,銀山に山吹城があり,南西方の降路坂の南に矢滝城があり銀山の押えに当たった。62年(永禄5)毛利氏が銀山を確保し,やがてこれを室町幕府と朝廷に料所として献じ銀を貢納した。…

【石見国】より

…この時期の石見国人層としては,益田氏とその庶流三隅氏・福屋氏・周布氏などのほか,鎌倉期に石見に入部した吉見氏・小笠原氏・佐波氏・出羽氏などがあり,それぞれに自立的な勢力として各地に割拠した。戦国期の1521年(大永1)以後,石見国はたびたび雲州尼子氏の攻撃を受け,東部はその勢力下におかれたが,56年(弘治2)以後は芸州[毛利氏]の領国となり,70年(元亀1)毛利氏による石見平定が成った。この間,1526年[石見銀山]が大内氏によって開発され,以後慶長までの間に9回も領有権者が交替するなど,石見国における激しい戦乱の一源泉となった。…

【尾道[市]】より

…尾道,田島の船などが遣明船に使用されているが,この地方にはこれらを所有する海運業者がおり,こうした大船を造船できる技術も発達していたことがうかがえる。応仁の乱後,毛利氏の勢力が強くなり,尾道は毛利氏の直轄領となり,1512年(永正9)ごろには尾道奉行の存在が知られる。天正年間(1573‐92)ごろに渋谷与右衛門,泉屋一相,笠岡屋又左衛門は毛利氏より知行地をあてがわれた。…

【九州征伐】より

…その報を聞き,全国統一を画していた秀吉は,85年10月,勅を奉じて島津義久を諭し,大友氏と和を図らせる停戦令を出したが,島津氏は〈秀吉は由来なき仁,返書は笑止〉として応諾しなかったばかりか,島津氏の行動を正当とし,対決姿勢を示した。秀吉は翌86年3月,九州[国分](くにわけ)策として肥後半国と筑後を大友氏に,肥前1国を毛利氏に,筑前は京都より知行,それ以外は島津氏領国にすると提案するとともに,大友氏の島津氏征服の強い要請により,毛利氏に軍事動員を指示して,島津氏からの返書を待った。しかし,7月に大友氏から島津氏は同心せずの書状を得て,秀吉みずから遠征の意を決めた。…

【国一揆】より

…一揆は瓦解し,一揆衆の所領没収もおこなわれた。けれども,以後安芸国では,中央権力と地域の大名大内氏との拮抗地帯であるという地域的特性,国人領主間の婚姻関係に基づく盟約などが基盤になって,衆中相論の調停機能をもつ領主連合が強化され,1512年(永正9)の国衆一揆を経て戦国期には大内氏の影響下で毛利氏を中心にいっそう進展し,大内氏滅亡後は毛利氏を盟主とする国衆間の一揆的結合に基づく支配形態が確立した。 そこで注目されるのは,領主の人格的支配権に属する下人・中間(ちゆうげん)や領域内の負債農民らが逃散した場合,お互いに[人返し]をおこなって彼らを緊縛する協約が,毛利氏家中や所領を隣接する2国衆間ではすでに16世紀初めに成立していたが,1560年代初めには戦国大名毛利氏の主導のもとに安芸国衆全体で締結されていることである。…

【郡代】より

…守護,戦国大名の領国支配機構は守護代の下に郡単位に郡代を置いている場合がある。比較的その実態が明らかな大内氏(周防,長門が本国で豊前,筑前をも領国とする),大内氏を滅ぼして防長両国を征服,支配した毛利氏を例に以下その特徴を指摘する。 大内氏領国の郡代の職務は,管郡内の寺社・給人へ大内氏の命令を伝達するとともに管内の諸種の事柄を大内氏に注進する,郡帳(郡支配の基礎になる土地台帳)を掌握して管内の下地を管理する,管内から諸役(段銭等の公役(くやく)や郡夫など)を徴収するとともにそれらを管理し,かつ用途に付する,在地に対して裁判権を行使することで,また筑前では郡代が城督(城奉行)を兼ねて軍事的機能をあわせ掌握している例もある。…

【石高制】より

…貫高を用いるか石高を用いるかは,この場合は土地制度の地域的慣習に根ざしたもので,たとえ石高表示でも土地の総生産額の把握には及んでいない。たとえば毛利氏の場合,旧大内氏の領国であった周防・長門では石高が,その他の地域では貫高が用いられたが,便宜上これを1貫=1石に換算することで等質とみなしていた事実が報告されている。 石高制の成立過程を考えるうえで,永禄(1558‐70)末年から天正(1573‐92)初年に近江で出された織田信長の領中方目録,豊臣秀吉の知行宛行状,寺社への寄進状は重要な手がかりとなろう。…

【周防国】より

…観応の段階での権力構成は同族結合という鎌倉期的様相を脱していないが,国人出身の直臣(じきしん)を取り立てて権力の一翼とし,同族および有力直臣を管国の守護代に任じて地域支配体制を整備するとともに,政庁の奉行人・評定衆を構成したが,それにつれて山口は領国の中心として発達し,歴代の京都との接触と外国貿易の影響により多彩な大内文化を作り上げた。

[毛利氏の支配]

大内氏滅亡後防長をはじめ中国地方をほぼ全域にわたって支配下におさめた[毛利氏]は,一時的に毛利氏五人奉行に旧大内氏奉行人若干名を加えた奉行人組織により戦後処理を行い,大内時代の地域支配機構たる郡司制を継承した。輝元時代にはその上に吉敷,佐波2郡と長門を管轄する山口奉行と,周防4郡(大島,玖珂,熊毛,都濃)段銭奉行とを置き支配体制を整備した。…

【瀬戸内海】より

…対明貿易の二大根拠地堺と博多は,内海を二分する形で勢力を張り,勘合貿易の実権を争った細川氏と大内氏のそれぞれ配下にあった。

[戦国期]

戦国時代,権力の集中が進行する中で海賊衆も去就を決せざるをえなくなり,1555年(弘治1)の厳島の戦に三島村上氏は毛利氏にみかたし,屋代島以下の島嶼を給与されて毛利氏水軍の色彩を強め,71年(元亀2)能島村上氏が毛利氏に背くと毛利氏は能島を攻撃してこれを破り,82年(天正10)[来島氏]が織田信長の誘いに応ずると,村上氏は毛利方の能島,因島と信長方の来島とに分裂した。塩飽海賊も三好氏が細川氏の実権を握るとその[水軍]に編成され,さらに信長の進出につれて,その水軍として軍用物資輸送などに活躍し,豊臣秀吉も塩飽島民を御用船方に任じ,塩飽全島を領知させてその功に報いた([人名(にんみよう)制])。…

【大名】より

… (1)国主大名とは1ヵ国以上の国を領有する大名,1国に近い土地を領有するか,もしくは領地高が多い大名をいい,家数は時代によって変遷するが,おおむね幕末では次のとおりである。前田氏(加賀・能登等102万石余を領し金沢に住する),島津氏(薩摩・大隅等77万石余,鹿児島),黒田氏(筑前52万石,福岡),浅野氏(安芸等42万石余,広島),毛利氏(周防・長門36万石余,萩,幕末に山口へ移る),池田氏(因幡・伯耆32万石,鳥取),池田氏(備前等31万石余,岡山),蜂須賀氏(阿波・淡路25万石余,徳島),山内氏(土佐24万石,高知),宗氏(対馬10万石格,府中)の10家が1国以上を領有する大名としてあげられる。宗氏は1万石余であるが対馬1国を領有するし,朝鮮との外交関係があったので10万石格の国主の扱いを受けた。…

【長州藩】より

…表高は36万9411石余だが,明治初年の実高は98万8000石余とされる。戦国大名として安芸国を中心に,中国地方8ヵ国120万石を領有した毛利氏は,1600年(慶長5)の関ヶ原の戦で[毛利輝元](元就の孫)が豊臣方に加わり,ために敗戦後,徳川氏によって削封され,周防,長門の2ヵ国に封じられた。以後この2ヵ国を長州藩の領域として明治維新にいたる。…

【長門国】より

…1557年(弘治3)に大内義長を長府で自殺させて防長を握った毛利元就・隆元父子は,前守護代内藤隆世の弟隆春を守護代としたが,長門国支配には周防守護代市川経好も関与させた。[毛利氏]は大内氏以上に在地把握を強化し,畠,屋敷をも把握する方向を示した。一方農民は戦乱に乗じて反毛利勢力と結んで一揆を起こし,長門でも一揆の基盤といわれる村落の惣(そう)結合がみられ,領主の収奪強化に抵抗する動きがみられる。…

【村上水軍】より

…戦国時代には来島通康が河野通直の女婿として河野家中に重きをなしたほか,能島武吉,因島吉充が活躍した。厳島の戦以降,小早川隆景を介して毛利氏に属し,石山合戦では1576年(天正4)織田水軍を木津河口に破って本願寺に兵糧を入れた。三島村上氏のうち来島通総は82年毛利氏に背いて羽柴(豊臣)秀吉の勧誘に応じ,その功により来島1万4000石を安堵された。…

【吉田[町]】より

…可愛(えの)川の中流域に位置し,周囲を山に囲まれる。当町域一帯は平安時代末期に祇園社領吉田荘とされ,領家は花山院家,地頭は[毛利氏]であった。北東流する可愛川に多治比川が合流するあたり,沖積地にある吉田はその中心地で,南北朝期以降毛利氏はここに郡山(こおりやま)城を築いて本拠とし,1591年(天正19)毛利輝元が広島城に移るまで城下町として栄えた。…

※「毛利氏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by