精選版 日本国語大辞典 「白拍子」の意味・読み・例文・類語

しら‐びょうし‥ビャウシ【白拍子・素拍子】

- 〘 名詞 〙

- ① 雅楽の拍子の名。笏(しゃく)拍子だけで歌うもの。

- ② 平安末期から鎌倉時代にかけて流行した歌舞。また、それを歌い舞う遊女。初めは水干、立烏帽子に白鞘巻の太刀をさして舞ったので男舞といい、後に水干だけを用いたので白拍子というともいわれる。囃子としては笛、鼓、銅鈸子(どびょうし)などが用いられ、多くは今様(いまよう)をうたいながら舞った。〔兵範記‐仁安二年(1167)一一月一五日〕

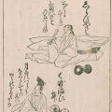

白拍子②〈七十一番職人歌合〉

白拍子②〈七十一番職人歌合〉- [初出の実例]「禅師がむすめ、静と云ひける、この芸をつげり。これ白拍子の根元なり」(出典:徒然草(1331頃)二二五)

- ③ 江戸時代、遊女を俗にいう語。

- [初出の実例]「傾城傾国は、唐人のつけたる名にして、白拍子ながれの女は、我朝のやはらぎなるべし」(出典:俳諧・本朝文選(1706)四・説類・出女説〈木導〉)

白拍子の語誌

( 1 )起源や呼称の由来は、装束に由来するとする説、声明の起源説、伴奏を伴わない拍子という義、など諸説ある。その女性たちには、女色を売る遊女としての側面もあった。

( 2 )仁和寺所蔵「今様之書」、「続古事談」、「世阿彌の三道」、「源平盛衰記」をはじめ、いくつかの中世資料により、その詞章、芸能の復元が試みられている。それによれば、和歌、朗詠、今様を謡う序段(ワカ)、本曲の歌舞(白拍子)、終段(セメ)で構成される、と推定され、また「かぞふ」と表現され、足を踏み廻す、などと形容されるところから、拍子舞であろうと考えられている。

( 3 )鎌倉時代初頭に最盛期を迎え、宮廷社会、とくに後鳥羽院の愛着などが著名である。その芸能は、寺院の延年舞に取り入れられ、また、室町時代以降の衰退と相俟って、曲舞、早歌などに、影響を与え、また吸収されていった。

改訂新版 世界大百科事典 「白拍子」の意味・わかりやすい解説

白拍子 (しらびょうし)

平安時代末期から室町時代にかけて行われた,宴席用の歌舞の一つ。またそれを職業とする女をいう。遊女が多かったことから,一時期遊女の代表的別称となった。僧侶や童児が寺院などで演ずることもあった。田楽・猿楽と同時上演されることも多く,そのため次期の大和猿楽などに吸収,摂取された。起源については,《平家物語》巻一の祇王の章は,鳥羽院(1129-56)のとき,島の千歳,和歌の前の2人が舞ったのが始まりとし,《徒然草》第225段では,藤原通憲(みちのり)(信西入道)が,磯の禅師(静御前の母)に舞わせたのを最初としている。出立(いでたち)は,扇をもち,水干(すいかん)に立烏帽子(たてえぼし),白鞘巻(しろさやまき)の刀を差す男装であったとされる。盛行をもたらした庇護者に,祇王および仏御前の平清盛,静の源頼朝,亀菊の後鳥羽院,祇光の西園寺公経(きんつね)(《吾妻鏡》)などがあり,作者としては,源光行,後鳥羽院,藤原定家,東院光暁僧,範憲僧正(《今様之書》)などが知られ,公家,武家,寺社と幅広く流行した。曲目は,《水猿曲》など数十曲が知られる。祝い,別れ,契りなどを主題とし,〈神楽歌〉《和漢朗詠集》などを引用することもあった。詩型は,七五調を崩したような破律型の韻文を数句連ねたものと,ナリ調の叙事的な長編があり,後者は,寺社で行われたものに多い。奏演の形式は,白拍子本来の歌舞を真ん中に,その前後に和歌を配するのが定型で,その全体が,歌い,舞われた。明確には指摘できないが,白拍子には独自の旋律様式,リズム様式があったようだ。《今様之書》《秋月物語》などによれば,上・中・下という曲節型の区別があって,ゆるやかに静々と歌い出し,あげ所で上げ,終りごろに下げ,句末ではユリ,さらにハネアゲて,歌い終わるものであったことがわかる。また〈つつみうちかくそはやしける〉〈拍子一時ふみしつめる〉などの記載からは,鼓(ときには銅拍子も)の囃子と一体となって,歌いすまし,舞いすますものであったことが推察される。なお白拍子とは,声明・雅楽の素拍子(しらびようし)に通じ,基本のリズムの意で,乱拍子(らんびようし)に対するともいわれる。

執筆者:蒲生 美津子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「白拍子」の意味・わかりやすい解説

白拍子【しらびょうし】

→関連項目亀菊|曲舞|椋橋荘|道成寺|買売春|娘道成寺

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「白拍子」の意味・わかりやすい解説

白拍子

しらびょうし

平安時代末期におこり鎌倉時代にかけて盛行した歌舞、およびその歌舞を業とする舞女をいう。名称の起源は、声明道(しょうみょうどう)や延年唱歌(えんねんしょうが)、神楽歌(かぐらうた)の白拍子という曲節にあるとか、舞楽(ぶがく)を母胎にする舞にあるとかの諸説がある。『平家物語』には鳥羽(とば)天皇の御代に島の千歳(せんざい)と和歌の前という舞女が舞い始めたとあり、『徒然草(つれづれぐさ)』には信西(しんぜい)が磯(いそ)の禅師(ぜんじ)という女に教えて舞わせたとある。源義経(よしつね)との物語で有名な白拍子静御前(しずかごぜん)は磯の禅師の娘とされているが、平清盛(きよもり)の寵愛(ちょうあい)を得た祇王(ぎおう)・祇女(ぎじょ)・仏御前(ほとけごぜん)や、千手(せんじゅ)、後鳥羽(ごとば)天皇の寵姫亀菊(かめぎく)などの名はいずれも白拍子の名手として知られている。白拍子を歌うことを「かぞえる」といい、今様(いまよう)、和歌、朗詠などのほか、「法隆寺縁起白拍子」のような寺社縁起も歌った。伴奏は扇拍子・鼓拍子を用い、水干(すいかん)・烏帽子(えぼし)・鞘巻(さやまき)姿で舞ったので男舞(おとこまい)といわれた。白拍子の舞は後の曲舞(くせまい)などの芸能に影響を与えたほか、能の『道成寺』ほかにも取り入れられ、その命脈は歌舞伎(かぶき)舞踊(『京鹿子娘道成寺(きょうがのこむすめどうじょうじ)』など)にも受け継がれていった。

[高山 茂]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「白拍子」の意味・わかりやすい解説

白拍子

しらびょうし

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「白拍子」の解説

白拍子

しらびょうし

平安末~鎌倉時代に流行した即興的な歌舞,またそれを舞う専業者で,初期には男性もいたが,のち女性に限られた。語源は声明(しょうみょう)の拍子。水干や直垂(ひたたれ)に鞘巻(さやまき)・烏帽子(えぼし)の男装で今様(いまよう)を歌いながら舞う男舞。男装であることが武士の台頭する世相に合致し,源義経に愛された静御前らを輩出。真福寺本「和名抄」紙背文書の建長8年(1256)白拍子玉王請文は,人身売買の身代を請け出す者の存在を示す史料として有名。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「白拍子」の解説

白拍子

しらびょうし

水干 (すいかん) ・烏帽子 (えぼし) の男装をした女性が今様を歌いながら舞った。寺社・宮廷でも行われ,平清盛が愛した祇王 (ぎおう) ・祇女,源義経の愛妾静 (しずか) は白拍子であった。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の白拍子の言及

【私娼】より

…しかも,営業のためには客を迎えやすい受入体制をつくる必要があり,飲食店などなんらかの正業に従事する形で偽装していることが多い。

[日本の私娼]

日本古代~中世の売春婦としては,《万葉集》に出てくる遊行女婦(あそびめ)をはじめ,浮れ女,傀儡女(くぐつめ),白拍子(しらびようし)などが知られているが,詳細には不明なことが多く,いわば私娼前史というべきものであろう。私娼史としては,公娼制が明確になる16世紀後半以後が主要な活動期となる。…

【中世社会】より

…そしてこうした女性も特有の被り物(かぶりもの)によって,平民の女性からみずからを区別していた。 遊女,白拍子(しらびようし),傀儡(くぐつ)なども基本的には同様で,そのなかには正式の職人として認められた人々もあったのである。鍛冶,番匠,檜物師などと同様に荘園・公領に給免田を与えられた傀儡の存在や,遊女・白拍子は〈公庭〉に属する人といわれている点などによって,それは明らかである。…

【拍子】より

…それは,これらの主唱者が,笏拍子を打ちながら声部全体をリードすることによっている。中世の今様,雑芸(ぞうげい)の女性芸能者を白拍子(しらびようし)というのも,鼓を伴奏に用い,その打音に合わせて拍子(足拍子)を踏む,同じく白拍子という名の芸能種目を演じたからであろう。なお,拍子の語は,このように打音をいう場合もあり,舞踊用語でもある。…

【舞】より

…それは古く乱遊と呼ばれていたように,雑多な芸尽しの総称であったが,その中の舞を延年の舞といい,芸能に携わる遊僧や稚児によって演じられた。舞楽の流れをくむ寄楽や振舞,大風流などのほかに,白拍子(しらびようし)の舞をとり入れた小風流がある。

[白拍子の舞]

延年にも影響を与えた白拍子の舞は,平安末から鎌倉初期に盛行した。…

※「白拍子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...