精選版 日本国語大辞典 「カント」の意味・読み・例文・類語

カント

- ( Immanuel Kant イマヌエル━ ) ドイツの哲学者。ケーニヒスベルクに生まれ、ケーニヒスベルク大学の教授となり、同地で没した。認識論における経験主義と合理主義を総合する見地に立って、学的認識の成立条件と限界を画定し、それに照らして従来の形而上学のあり方を批判した。同時に、道徳の原理を良心の自律に求め、その上に宗教を基礎づけようとした。主著「純粋理性批判」「実践理性批判」「判断力批判」「永久平和論」「道徳形而上学」「人間学」。(一七二四‐一八〇四)

カント

日本大百科全書(ニッポニカ) 「カント」の意味・わかりやすい解説

カント(Immanuel Kant)

かんと

Immanuel Kant

(1724―1804)

ドイツの哲学者。18世紀後半、西欧啓蒙(けいもう)思想の成熟とフランス革命の時代にあって、それ以前の西欧近世哲学の展開のはらむ問題状況を汎(はん)ヨーロッパ的規模で踏まえながら、近代人の思想と行動を律すべき「理性」の基本的輪郭を素描し、以後ロマン派から今日に至る哲学的思索へと道を開いた。

[坂部 恵 2015年2月17日]

伝記的事実と時代的背景

1724年4月22日、東プロイセンの首都ケーニヒスベルク(現、ロシア領カリーニングラード)に、馬具匠を父とし、敬虔(けいけん)主義の信仰厚い婦人を母として生まれる。ギムナジウム(高等学校)を経て、1740年生地の大学に入学、神学、哲学などを学んだ。1747年学業を終え、ケーニヒスベルク近在の諸家庭で家庭教師をしながら勉学を続けた。1755年ケーニヒスベルク大学の形而上(けいじじょう)学、論理学担当の私講師、1770年正教授となり、以後1796年に老齢のため引退するまで、5期にわたって学部長を務めた期間も交えて、形而上学、論理学、倫理学、自然地理学、人間学をはじめとする諸学科について講義を続けた。そのかたわら、のちにみるような多くの著作を世に送る。1804年2月12日、老衰によりケーニヒスベルクで死去。

カントが自らの思想を形成し、学問的に活躍した時代の大半は、フリードリヒ2世(大王)の治世(1740~1786)にあたっており、ベルリンを中心にG・E・レッシングらの活躍したこのドイツ啓蒙主義時代盛期の自由な雰囲気が、カントを真に「世界市民的」な哲学者にまで育てたのである。

[坂部 恵 2015年2月17日]

思想的発展――前批判期

大学在学中から、当時ドイツの学界、思想界に大きな影響をもっていたライプニッツ‐ウォルフ学派の学校形而上学に触れたが、少壮の員外教授クヌッツェンMartin Knutzen(1713―1751)の感化によりニュートン物理学を知ったことが、カントの思想的発展にとって決定的な転機となった。1755年に公にされた『天界の一般自然史と理論』は、ニュートンの原理を拡張的に適用して、宇宙の生成を純機械論的、力学的に説き明かすことを試みたものであり、のちに「カント‐ラプラスの星雲説」の名で知られるようになる画期的な学説を打ち立てたものにほかならない。

この試みは、世界を機械論的に、つまり一個の機械と見立て、その仕組みを説き明かそうという行き方を、ニュートンその人をも超えていけるところまで適用してみたものである。とはいえ、それは、ライプニッツ‐ウォルフ学派の、またニュートンの世界観の根幹をなす創造者としての至高神を中心とする目的論的な秩序ないし調和という考えと、すこしも矛盾するものではない。それどころか、宇宙の機械としての完璧(かんぺき)さが純力学的に説き明かされるほど、それは神の作品としての世界の完全性と合目的性の証(あかし)となる、とこの時期のカントは考えている。ガリレイ以来の、自然を機能的、関数的関係の総体としてとらえる自然観と、旧来の有機体論的、目的論的世界観とを、単に一方に偏することなく、それぞれに場所を得させながら批判的に調停するという、後の批判哲学につながるモチーフが、ここにはみられる。

とはいえ、ここでは、宇宙や人間についての究極の原理にかかわる学としての形而上学、その認識のいわば学的身分を、いったんは疑って徹底的に吟味する姿勢はまだみられない。この点でカントの確信を揺るがしたのは、ヒュームの懐疑論哲学による形而上学批判であった。後年「ヒュームによって独断のまどろみを破られた」と自ら回想するカントは、1760年代に入ると、自然科学や形而上学への関心から、一転して人間の問題や学的知識の獲得のための方法の問題に興味を向け始める。

この関心の転換にあたっては、文明に毒されない素朴な人間の尊さに対してカントの目を開かせたルソーの影響が、ヒュームのそれと並んで大きな役割を演じている。『自然神学および道徳の諸原則の判明性に関する研究』(1764)での方法論的論究、『美と崇高の感情に関する観察』(1764)での、イギリス感情哲学の影響を受けた人間の諸相への生き生きとした観察、『視霊者の夢』(1766)での、超能力者スウェーデンボリに触発された形而上学批判の試み、などが、この時期のカントの関心のありかを示している。

[坂部 恵 2015年2月17日]

批判哲学の展開

1770年の教授就任論文『可感界と可想界の形式と原理』が、形而上学的認識と、数学・自然科学的認識の関係に心を砕いていたカントに、一つの新たな飛躍をもたらした。すなわち、カントはここで、ケンブリッジ・プラトン学派の影響の下に、空間をなお神に直接関係づけていたニュートンを離れて、空間・時間を、人間の感覚に現れる可感的世界の形式とみなす考えを初めて提示した。同時にまた、この可感的世界の形式と純粋知性の対象となる可想的世界の形式の取り違えによって、たとえば可想的世界の事象に可感界の述語を付することによって、さまざまな解決不可能な形而上学的な難問や対立が生じてくるという構想を示したのである。

このような見通しのうえに、人間の理性の認識の根拠と限界を明らかにすべき、より完全な著作として、10年余りの苦闘を経て公にされたのがカントの主著である『純粋理性批判』(1781)にほかならない。ここで、カントは、先の教授就任論文での見通しをさらに徹底させ、人間理性によって理論的に確実に認識可能なものは、感覚的与件をもとに人間の認識主観のア・プリオリ(先天的)な手持ちの認識形式としての空間・時間、カテゴリー(純粋悟性概念)などによって、整序され構成された「現象」としての自然、いいかえれば可感的世界に限られることを立証した。さらにこの「現象」の世界を超えた「物自体」の世界、可想界ないし「英知界」にかかわる「理念」についての形而上学的認識は、理論的学としては成立しえず、もろもろの理念は、現象世界の認識に究極の統一を与えるべき方向を指示する「統制的原理」としてのみ認められると結論する。

近世の数学的自然科学の認識の成立場面の構造を分析し、人間を「現象」としての自然的世界の立法者として、かつてないその積極性と自律性においてとらえながら、反面、霊魂の不滅、自然的因果系列からの自由、神の存在などの理念をめぐる認識については、理論理性の限界を超えることとして、その有限性を見定めつつ制限を付するのである。

理論的認識に対しては、統制的原理として以上の意味を認められなかった物自体の世界、ないし英知界への展望は、第二の批判書『実践理性批判』(1788)において、人間の自律的道徳が存立すべき不可欠の「純粋実践理性の要請」として、積極的意味を担って再興される。条件抜きの道徳的命令としての「定言命法」が意味をもつためには、永生、自由、また徳と福の一致を保証すべき神の存在などが不可欠の条件として要請されねばならないとされるのである。

第三の批判書『判断力批判』(1790)は、以上の第一、第二の批判書で扱われた理論と実践の領域を媒介統一すべきものとして構想される。カントは、ここで、美的認識を想像力と悟性の戯れによる「目的なき合目的性」の、利害関心なき概念を抜きにした認識にほかならぬものとして、有機的自然の認識にあたって使われる目的論的原理を、単に「統制的原理」にとどまるべきものとして、それぞれ位置づけ、美的あるいは目的論的判断力が、理論理性と実践理性の間をとりもち媒介するものにほかならぬゆえんを明らかにする。

カントは、以上の三つの批判書によって、認識し、行為し、信じあるいは感じる近世的人間主体のあり方を、その有限性に十分留意しながらも、その自律性、積極性を生かしながらとらえたのである。

[坂部 恵 2015年2月17日]

哲学体系への志向

『自然科学の形而上学的原理』(1786)、また「法論の形而上学」「徳論の形而上学」をそれぞれ第一部、第二部として含む『人倫の形而上学』(1797)は、それぞれ、第一と第二の批判書によって置かれた人間学的哲学の基礎のうえに、新たな哲学の体系を打ち立てようというカントの意図に出るものにほかならない。1780年代に書かれるいくつかの歴史哲学についての小論や、キリスト教の教義を理性の立場から解釈する試みとしての『単なる理性の限界内における宗教』(1792)は、歴史における神の摂理という古来の「目的論的」認識にかかわる問題に、新たな批判的見通しを与えたものとして位置づけられよう。このほか、長年にわたる「通俗講義」がまとめて出版された『人間学』(1798)、『自然地理学』(1802)は、近世市民の自覚としてのカントの哲学の根底に隠された生き生きとした人間的関心の一端を示すものとして、見逃せない。

[坂部 恵 2015年2月17日]

後世への影響

カントの哲学は、カントがなお持していた有限主義の立場を捨てて、人間主体を無限の宇宙を構成ないし産出する主体、有限の感性を無限の英知的直観などに拡大する形で、フィヒテ、F・シェリング、ヘーゲルら、のちに続くロマン主義の世代の、いわゆるドイツ観念論の哲学に受け継がれた。カントの影響は、さらにイギリス、フランスの理想主義の諸潮流にまで及んだ。ドイツの新カント学派の哲学は、19世紀後半からの学的問題状況に応じて、カントの批判主義を復興せしめんとしたものであった。新カント学派の退潮後に現れた今日におけるさまざまな哲学の潮流も、その多くが直接間接にカントの影響を受けており、この意味で、カントの哲学は今日なお生き続けているといってよい。たとえば、認識批判的な超越論的哲学の方法の影響は、フッサールの現象学からハバーマスらの批判的合理主義にまで、またウィットゲンシュタイン、ストローソンらの言語分析の哲学にまで及んでいる。

[坂部 恵 2015年2月17日]

自然科学とカント

カントの時代には、哲学と自然科学とがまだはっきり分化していなかった。このことを反映して、とりわけ、いわゆる前批判期における彼の仕事には、自然科学上の問題が中心主題になっているものが多い。

そもそも彼の大学卒業論文『活力の真の測定について(活力測定考)』(1747)が、物体の運動する力の大きさを問題にしたものである。デカルトがこの大きさを質量と速度との積mvであるとし(運動量の恒存)、ライプニッツが質量と速度の2乗との積mv2であるとした(力の恒存)のに対して、カントは、調停者的学風で、デカルトの命題は死力に妥当し、ライプニッツの命題は活力に妥当する、と判示した。この論文にはまた、空間論ないし幾何学論もあり、たとえば、空間の三次元性はニュートンの万有引力の法則から導出できるのではないか、と示唆している(それ以上の展開はないが)。

自然科学におけるカントの最大の功績は、『天界の一般自然史と理論』のなかで提出された星雲説である。カントはここで、初めに引力と斥力(せきりょく)とを備えた物質のカオス(星雲状物質)があり、これが引力の性質によって固まって天体になり、天体が斥力によって渦運動をおこし、その結果、太陽系、恒星系などができた、とした。なお、40年後にラプラスが、カントとは独立に、より精密な星雲説を展開した(「カント‐ラプラスの星雲説」)。

前批判期における自然科学的著作には、このほか、『地軸論』『地球老衰論』『火について』(以上1754)、『物理的単子論』『地震の研究』『風の理論』(以上1756)、『運動および静止の新説』(1758)がある。このうち『単子論』において、ライプニッツの単子論とニュートンの引力説とを調和させようとする彼の学風がみられるが、カントはこの時期全体を通じて、はっきりニュートンの見地にくみする立場へ移っていく。これは、たとえば『新説』において、同形不動の唯一の究極的な基準座標系としての「絶対空間」の概念が承認・定立されていることからも認定できる。

以上のような経過と成果とを踏まえて、カントは、いわゆる批判期において、いよいよ、『純粋理性批判』を中心に、ニュートン力学の客観的妥当性の基礎づけという認識論上の大仕事に力を尽くすことになる。その際、議論の前提とされたのは、「純粋数学」(=算術)・「純粋幾何学」(=ユークリッド幾何学)と「純粋自然科学」(=ニュートン力学の初めに掲げられた諸命題の全体)との存在という、「学の事実」であった。

ところで、算術もユークリッド幾何学も、今日とは違って、客観的自然のごく基礎的な構造・関係を的確に反映した諸命題の体系と解されていたから、これはニュートン力学の簡単な一章であったといってよい。こうしてカントは、この本のなかで、同時代のすべての知識人と同様に、ニュートン力学の客観的妥当性を無条件に承認し前提としたうえで、このような認識はどのようにして可能になるのか、その根拠を問うたのである。そしていわゆる超越論的観念論の立場から独特な空間論・時間論・因果論・実体論などを展開して、その解答とした。彼の認識論はニュートン力学の科学論という性格をもっていたわけである。

その後、19世紀にG・リーマンらの手で非ユークリッド幾何学が形成され、20世紀に入ってアインシュタインの特殊および一般相対性理論が登場した。これに伴って、カント認識論の前提であった「絶対空間」の存在や、空間と時間との相互独立性や、自然空間のユークリッド性(=曲率ゼロ)などが否定された。この状況の下でもカントの空間論・時間論は、はたして妥当性を保持できるのか、また、どこまで保持できるのか、という問いをめぐって、1920~1930年代、学界で激論が闘わされることになった。そしてそこから、さらに進んで、新しい「学の事実」を踏まえ、物理学の今後の発展をも展望しながら、新しい空間‐時間論ないし一般に科学論の樹立を目ざして議論が展開されることになったのである。

[秋間 実 2015年2月17日]

『原佑編『カント全集』全18巻(1965~1988・理想社)』▽『坂部恵他編『カント全集』全22巻・別巻1(1999~2006・岩波書店)』▽『岩崎武雄著『思想学説全書 カント』(1958・勁草書房)』▽『山崎正一著『世界の思想家 カント』(1977・平凡社)』▽『坂部恵著『人類の知的遺産 カント』(1979・講談社)』▽『荒川泓・秋間実著『現代科学の形成と論理』(1979・大月書店)』

カント(年譜)

かんとねんぷ

カント(線路)

かんと

cant

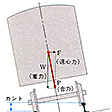

線路の曲線部で車両が外方に倒れるのを防ぐために、外側レールを内側レールより高くする度合いをいう。列車が速い速度で曲線部を走行すると遠心力が働き、車両は外側に転覆しようとする動きを示す。したがって内側車輪にかかる重量が減るので、車輪が浮き上がって脱線するおそれが生じる。曲線部の半径とその曲線部を通過する際の列車速度に応じて外側レールを高くすることにより、遠心力と重力の合力をできるだけ軌道の中心に作用させ、列車が安全に曲線部を走行できるようにするのがカントの働きである。

カントは、円曲線の前後で徐々に変化させなければならない。つまり、急激な変化により車両の安全な走行に支障を及ぼすことのないよう、円曲線のカント量、運転速度、車両の構造等を考慮して、相当の長さにおいて徐々に0まで減らしてゆく必要がある。

普通鉄道のカントはC=GV2/127Rの式で求められる。Cはカント、Gは軌間(以上単位ミリメートル)、Vは速度(キロメートル/時)、Rは曲線半径(メートル)である。実際の列車は速度がまちまちなので、カントは平均的な速度に適応してつけられる。しかし、カントを高くしすぎると、低速度の場合に、車体の傾斜が乗客と乗員に不快感を与えたり、風の影響等が重なって車体が曲線内方に倒れるおそれがある。このため最大カントが決められ、JRでは在来線で105ミリメートル、新幹線で200ミリメートルとなっている。

[大澤伸男]

カント(Minna Canth)

かんと

Minna Canth

(1844―1897)

フィンランドの女流作家。1878年夫と死別し、7児を抱えて商店経営、新聞記者のかたわら短編小説集でデビュー。のち、イプセン、ストリンドベリ、ゾラ、モーパッサン、H・スペンサーらの作品に親しみ、戯曲『家宅侵入』(1882)が出世作となった。女性や貧者の地位向上を目ざし、教会や社会のゆがみを糾弾する戯曲と小説を多く残し、今日これらは「義憤のリアリズム」とよばれている。とくにこの国のリアリズム文学の代表作品とされる『労働者の妻』(1885)は、社会的論議を沸かし、婦人の地位向上に寄与した。晩年には調和と悟性の感じられる戯曲『牧師の家族』(1891)を残したが、ペンによる女性解放の闘士としての姿勢は変わるところがなかった。

[高橋静男]

カント(ベトナム)

かんと

Cantho

ベトナム南部、カント省の省都。ホー・チ・ミン市の南西169キロメートル、メコン川下流のハウザン川に臨む。人口25万1700(2003推計)。メコン・デルタの米作地帯の中心地で、数百の精米工場がある。市内にはココヤシの茂る道路や、多数のサンパンが集まる河港があり、ロンツエン広場は運河に臨む散策地となっている。大学がある。

[菊池一雅]

改訂新版 世界大百科事典 「カント」の意味・わかりやすい解説

カント

Immanuel Kant

生没年:1724-1804

ドイツの哲学者。西欧近世の代表的哲学者の一人。東プロイセンの首都ケーニヒスベルク(現,ロシア領カリーニングラード)に馬具商の長男として生まれ,幼児期に敬虔主義の信仰篤(あつ)い母から大きな影響を受ける。当地のフリードリヒ学舎を経てケーニヒスベルク大学に学び,当時ドイツの大学を支配していたライプニッツ=ウォルフの哲学に触れるとともに,師M.クヌッツェンの導きのもとに,とりわけニュートン物理学に興味を寄せる。大学卒業後ほぼ10年間家庭教師をつとめながら研究を深め,1755年《天界の一般自然誌と理論--ニュートン物理学の原則に従って論じられた全宇宙の構造と力学的起源についての試論》を発表,ニュートン物理学を宇宙発生論にまで拡張適用し,のちに〈カント=ラプラスの星雲説〉として知られることになる考えを述べる。同年,ケーニヒスベルク大学私講師となり,論理学,形而上学はじめ広い範囲にわたる科目を講ずる。60年代に入り,ヒュームの形而上学批判に大きな衝撃を受け,またルソーにより人間性尊重の考えに目覚める。70年ケーニヒスベルク大学教授となる。就職資格論文《可感界と可想界の形式と原理》には,空間,時間を感性の形式と見る《純粋理性批判》に通じる考えが見られる。81年,10年の沈黙ののちに主著《純粋理性批判》刊行。さらに,88年の《実践理性批判》,90年の《判断力批判》と三つの批判書が出そろい,いわゆる〈批判哲学〉の体系が完結を見る。ほかに主要著作として,《プロレゴメナ》(1783),《人倫の形而上学の基礎》(1785),《自然科学の形而上学的原理》(1786),《たんなる理性の限界内における宗教》(1793),《人倫の形而上学》(1797)などがある。

カント哲学の基本的性格

〈世界市民的な意味における哲学の領域は,次のような問いに総括することができる。(1)私は何を知りうるか。(2)私は何をなすべきか。(3)私は何を希望してよいか。(4)人間とは何か。第1の問いには形而上学が,第2のものには道徳が,第3のものには宗教が,第4のものには人間学が,それぞれ答える。根底において,これらすべては,人間学に数えられることができるだろう。なぜなら,はじめの三つの問いは,最後の問いに関連をもつからである〉。カントは,《論理学》(1800)の序論でこのようにいう。彼の考える哲学は,本来〈世界市民的〉な見地からするもの,すなわちいいかえれば,従来の教会のための哲学や学校のための哲学,あるいは国家のための哲学といった枠から解放されて,独立の自由な人格をもった人間としての人間のための哲学でなければならなかった。カントは,そのような哲学を打ちたてるために三つの批判書を中心とした彼の著作で,人間理性の限界を精査し,またその全射程を見定めることに努めたのである。

〈私は何を知りうるか〉という第1の問いに対して,カントは,《純粋理性批判》で,人間理性によるア・プリオリな認識の典型と彼の考える純粋数学(算術・幾何)と純粋自然科学(主としてニュートン物理学)の成立可能性の根拠を正確に見定めることによって答える。すなわち,これらの学は,ア・プリオリな直観形式としての空間・時間とア・プリオリな思考形式としてのカテゴリーすなわち純粋悟性概念の協働によって確実な学的認識たりえているのであり,霊魂の不滅,人格の自由,神などの感性的制約を超えた対象にかかわる形而上学は,これらの学と同等な資格をもつ確実な理論的学としては成立しえないというのが,ここでの答えであった。

〈私は何をなすべきか〉という第2の問いに,カントは,《実践理性批判》で,感性的欲求にとらわれぬ純粋な義務の命令としての道徳法則の存在を指示することによって答える。道徳法則の事実は,理論理性がその可能性を指示する以上のことをなしえなかった〈自由〉な人格の存在を告げ知らせ,感性的制約を超えた自律的人格とその不可視の共同体へと人々の目をひらかせるとされるのである。こうして,道徳法則の事実によってひらかれた超感性的世界への視角は,さらに第3の問い〈私は何を希望してよいか〉に対しても答えることを可能にする。すなわち,ひとは,理論的な認識によって決定不可能な霊魂の不死,神の存在といったことどもを,自由な人格による行為が有意味であるために不可欠の〈実践理性の要請〉として立てることが可能になる,とカントは考えるのである。

カントは,このようにして,ニュートン物理学に代表される近世の数学的自然科学の学としての存立の根拠を明らかならしめ,ヒュームによる形而上学的認識への懐疑からも多くを学びながらそれにしかるべきところを得せしめ,さらに,ルソーによる自由な人格をもつ自律的人間の形づくる共同体の理想をいわば内面的に掘り下げ,西欧形而上学のよき伝統と媒介せしめる。ここに,人間の知のすべての領野を,近世の自由で自律的な人間理性の上にあらためて基礎づけるという作業が,人間としての人間とその環境世界の具体的日常的あり方へのカントの生き生きとした関心に支えられて,ひとまずの完成をみる。カントの哲学が,その後フィヒテからヘーゲルにいたるいわゆるドイツ観念論からさらには現代哲学のさまざまな立場の展開にかけて,たえず大きな影響を及ぼしつづけて今日にいたり,日本においても,とりわけ明治後期から大正時代における新カント学派の移入このかた,大きな影響を及ぼしているのは,以上のような彼の哲学の性格のゆえと考えられる。

執筆者:坂部 恵

カント

Minna Canth

生没年:1844-97

フィンランドの小説家。35歳で夫と死別し7児の母として創作に入り,イプセン,ストリンドベリ,ゾラの影響で,女性・貧民の地位向上と啓蒙を意図して,教会・社会の不正を糾弾する気迫に満ちた戯曲と小説を残した。とくにフィンランド写実主義文学の代表的作品とされる《労働者の妻》(1885)は社会的論議を沸かし,婦人の地位向上に大きく寄与した。生涯を通じペンによる女性解放の姿勢を貫いた。

執筆者:高橋 静男

カント

Can Tho

ベトナム南端,メコン・デルタ上の都市。人口21万6000(1992)。メコン川の大きな支流ハウ・ジャン川に沿い,河口から約75kmさかのぼった所にある。付近は土地低平で稲の2回移植地域にあたり,米の集散が盛んで,魚類の取引も活発である。市街はハウ・ジャン川右岸に発達し,水の都ともいわれ,地方水運に従う船の往来でにぎわう。

執筆者:別技 篤彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「カント」の意味・わかりやすい解説

カント

→関連項目ア・プリオリ|安倍能成|因果律|仮象|カテゴリー|カリーニングラード|観念論|啓蒙思想|ケーニヒスベルク大学|悟性|コペルニクス的転回|サン・ピエール|自我|実践理性|自由意志|主観・客観|政治学|想像力|存在論|田辺元|トランセンデンタリズム|二元論|二律背反|美学|批判哲学|フィヒテ|物自体

カント(鉄道)【カント】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「カント」の意味・わかりやすい解説

カント

Canth, Minna

[没]1897.5.12. クオピオ

フィンランドの女流作家,劇作家。本名 Ulrika Vilhelmina Canth。旧姓 Johnsson。フィンランド文学史上初めてコミュニストを登場させた作品を発表,社会問題提起の劇作家として知られる。学生時代に恩師の J.F.カントと結婚,35歳のとき夫と死別,7児の母として商店経営,地方新聞編集,著作にたずさわる。処女作『小説と物語集』 Novelleja ja Kertomuksia (1878) ,戯曲『家宅侵入』 Murtovarkaus (82) は成功作とはいえないが,教会および社会の不正を摘発する現実主義的立場に立ち,この姿勢は終生変らなかった。戯曲『労働者の妻』 Työmiehen Vaimo (85) はその意味で文学的論議よりも社会的論議の対象となった。 1880年代後半は戯曲から遠ざかり,短編小説『ハンナ』 Hanna (86) ,『貧民』 Köyhää kansaa (86) ,『秘密の暗礁』 Salakari (87) ,『法律では』 Lain mukaan (89) ,『商人ロポ』 Kauppa-Lopo (89) に充実をみせた。晩年には『牧師の家庭』 Papin perhe (91) ,『シュルビ』 Sylvi (93) ,『アンナ・リーサ』 Anna Liisa (95) などの戯曲を残す。 J.アホと並んで近代フィンランドのリアリズム文学を代表する一人。全集 (1917~20) ,選集 (53) がある。

カント

Kant, Immanuel

[没]1804.2.12.

ドイツの哲学者。近世哲学を代表する最も重要な哲学者の一人であり,またフィヒテ,シェリング,ヘーゲルと展開した,いわゆるドイツ観念論の起点となった哲学者。批判的 (形式的) 観念論,先験的観念論の創始者。 1740~46年生地の大学で神学,哲学を学んだ。卒業後,家庭教師を長い間つとめ,55年ケーニヒスベルク大学私講師。その後,エルランゲン,イェナ各大学から招かれたが固辞し,70年ケーニヒスベルク大学の論理学,形而上学教授となった。 96年老齢のため引退。主著『純粋理性批判』 Kritik der reinen Vernunft (1781) ,『実践理性批判』 Kritik der praktischen Vernunft (88) ,『判断力批判』 Kritik der Urteilskraft (90) 。

カント

Kant, Hermann

ドイツの作家。電気工となり,第2次世界大戦に参加,ポーランドで捕虜生活をおくる。戦後,大学に学びフンボルト大学講師。主著『講堂』 Die Aula (1965) ,1983年に映画化された『滞在』 Der Aufenthalt (77) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「カント」の読み・字形・画数・意味

【環 】かん(くわん)と

】かん(くわん)と

は四丈、また五丈。狭く貧しい家。晋・陶潜〔五柳先生伝〕

は四丈、また五丈。狭く貧しい家。晋・陶潜〔五柳先生伝〕

然(せうぜん)として、風日を

然(せうぜん)として、風日を はず。

はず。字通「環」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「カント」の解説

カント

Immanuel Kant

ドイツの近代哲学の大成者

プロイセン王国のケーニヒスベルクの馬具匠の子として生まれ,ケーニヒスベルク大学でニュートン物理学を学んだ。1755年,ラプラースに先だって星雲説を述べた。1770年,ケーニヒスベルク大学教授となり,イギリス経験論とデカルト的合理主義哲学を総合し,自然や道徳を神学から遮断し,ドイツ観念論哲学をうちたてた。主著『純粋理性批判』(1781),『実践理性批判』(1788),『判断力批判』(1790)は3批判書と呼ばれる。彼は経験論・合理論のいずれもが独断的であるとして,認識の可能性や限界を明らかにするため批判主義の立場にたった。認識能力の限界を究明批判して,決定論をさけた彼の方法は批判哲学と称された。また激動の時代に際し,国際平和という理念から『永久平和論』を著した。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「カント」の解説

カント

Immanuel Kant

1724~1804

ドイツの哲学者。ドイツ観念論の祖。経験論,合理論の対立をいずれも独断的であるとして,認識の可能性や限界を明らかにするため批判主義の立場に立ち,先験哲学の方法を確立した。『純粋理性批判』では認識の問題を,『実践理性批判』では意志の問題を,『判断力批判』では理論と実践の2元を目的論的に統一する問題を試みた。カント哲学は自然科学の隆盛期に際しその可能性の基礎づけを図るとともに,市民社会の自覚が哲学的に行われたものとみてよい。世界連邦制による永遠平和論は有名。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内のカントの言及

【ロシア・ソビエト音楽】より

…ウクライナの作曲家ディレツキーNikolai Pavlovich Diletskii(1630?‐80?)の楽典書がロシア語でも出版され,パルテスニ唱法partesnoe pesenieと呼ばれる和声的な様式が現れた。ピョートル大帝の時代には3声体の声楽曲であるカントが流行し,ロシアにも世俗的な芸術音楽がやっと誕生した。作曲家としては,1680年代から18世紀初頭にかけて活躍したチトフVasilii Polikarpovich Titov(1650?‐1710?)の名が知られている。…

【鉄道】より

…車両が曲線を通過するときには遠心力が働き,このとき左右レールが同じ高さにあると車両が外側へ転覆する恐れがある。このため外側のレールを高くして遠心力とつり合うようにしてあり,この量をカントcantという。カントが大きすぎると逆に曲線の内側に転覆する可能性が生じてしまうため,カント量は曲線半径および列車の通過速度に応じて決定されている。…

【フィンランド】より

…彼の代表作の長編小説《7人兄弟》(1870)は各国語に訳され広く読まれているし,6編の戯曲のうち喜劇《寒村の靴屋》(1864)が親しまれている。続いてフィンランドに写実主義が波及し,M.カントは《労働者の妻》(1885)のような労働者や女性が耐えてきた不平等について訴えた。文豪アホは自然主義の流れに沿って《鉄道》(1884)や《牧師の娘》(1885)を発表した。…

【悪】より

…この考え方は理論的には形相と質料の二元論を克服しているが,倫理学や心理学の立場からみると難点がある。例えばカントは,人間の道徳的意志を理性的な善への意志であるとしたが,その根底に,善意志に反する根本悪の傾向を考えなくてはならなかった。ユングは,キリスト教世界では〈悪はどこから来るか〉という問いは答えられていないと言っている。…

【イギリス経験論】より

…通常は,とくにロック,G.バークリー,D.ヒュームの3人によって展開されたイギリス哲学の主流的傾向をさすものと理解されている。通説としてのイギリス経験論のこうした系譜を初めて定式化したのは,いわゆる常識哲学の主導者T.リードの《コモン・センスの諸原理に基づく人間精神の探究》(1764)とされているが,それを,近代哲学史の基本的な構図の中に定着させたのは,19世紀後半以降のドイツの哲学史家,とりわけ新カント学派に属する哲学史家たちであった。とくに認識論的な関心からカント以前の近代哲学の整理を試みた彼らの手によって,ロック,バークリー,ヒュームと続くイギリス経験論の系譜は,デカルト,スピノザ,ライプニッツ,C.ウォルフらに代表される大陸合理論の系譜と競合しつつ,やがてカントの批判哲学のうちに止揚された認識論上の遺産として,固有の思想史的位置を与えられたからである。…

【意識】より

…しかし,刻々に変転する現象世界の中での対象の同一性とは,対象自体の性質ではなく対象に付与された一つの意味と考えるべきであろうから,意識を単純にある対象の反映と見ることはできない。カントが意識の本質を,ア・プリオリな構造をそなえた〈総合〉の働きに求めたゆえんである。しかも,その総合が自発的なものである限り,意識は少なくとも権利上は〈統覚〉,つまり自己意識でなければならなかった。…

【イデー】より

…イデアのドイツ語訳。感覚されうる個物の原型・範型としての形相,主観的な表象ないし観念の両義のほか,カント以降のドイツ哲学では理性概念として独特の意義づけをこうむる。20世紀初頭,桑木厳翼は理性観念すなわちイデーを〈理念〉と訳した。…

【オルガノン】より

…とくにF.ベーコンは《ノウム・オルガヌム》を著し帰納論理の必要性を説いた。しかし彼らとても,その基礎に置いていたものはアリストテレスの三段論法であり,そのような形式的論理がその形式性ゆえに,経験的な知識獲得の手段たりえないことは,カントに至ってはじめて認識されたのである。カント以降,学問の道具としてのオルガノンを求める営みは,帰納論理,アブダクションabduction,仮説帰納法など種々の形で繰り返されてはいるが,かつてのように普遍的に受け入れられたものとして定着したものは存在していない。…

【カテゴリー】より

…この時代までは,カテゴリーは,つねに何らかの形で,人間の認識の基本形式であるとともに,世界そのもののあり方の基本形式でもあるものとして考えられていたが,近代科学の登場とともに,それをもっぱら人間の認識の基本形式としてとらえ,自然の世界そのものもそれによって構成されるとする考えが登場してくる。カテゴリーを,人間の思考の最も一般的形式としての純粋悟性概念としてとらえ,判断の形式から4綱目12個のそれを導出整理するカントの行き方は,その一つの典型といえよう。以後,カテゴリーをふたたび世界のあり方そのものの形式に置きもどして考え,あるいは実践的規範をもそのうちに含めて考える行き方などがあいついで登場してくる。…

【感覚】より

…デカルトが方法的懐疑の途上で,感覚に由来する知識を人を欺きやすいものとして真っ先に退けたように,大陸合理論においては一般に感覚の認識上の役割は著しく軽視されている。カントにおいては,感覚は対象によって触発されて表象能力に生じた結果を意味するが,〈直観のない概念は空虚であり,概念のない直観は盲目である〉の一句に見られるように,彼は感性的直観と概念的思考の双方を重視した。他方イギリス経験論においては,感覚はあらゆる認識の究極の源泉として尊重され,その思想は〈感覚の中にあらかじめないものは知性の中にはない〉という原則に要約されている。…

【観念論】より

…この型の観念論は主観内の観念の外部の事物を扱わぬ傾向があり,実在論や唯物論の非難の対象になる。カントは理論的認識を現象界に制限して経験的実在論を説く反面,認識を可能にする条件を主観の形式すなわち主観における客観的形相の分析に求め,形式的観念論ないし先験的観念論を主張,リッケルトやE.ラスクの客観主義的観念論の先駆となる。またイデアは希求と願望の理想であり,近世的には理性概念すなわち理念として感性界に実現されるべき目標となる。…

【義務】より

…後者は結果の内容とそれがだれに向けられるかによって,さらに快楽主義,利己(他)主義,功利主義等に分かれる。カントには前者の傾向が著しいばかりか,彼はまた単なる法的義務への外面的一致に過ぎない合法性と,義務の意識と道徳法則への尊敬に発する道徳性とを峻別した。なお,義務論には,個別的状況での義務行為の決断や義務判断はつねに個別的で規則を不必要とするとみる行動義務論と,規則を不可欠とする規則義務論の立場が分かれる。…

【空間】より

…これを空間の関係主義的解釈と呼んでおこう。ニュートンの絶対主義とライプニッツの関係主義とは,その後も多くの追随者を生んで今日に至っているが,カントはいわば第三の道をとった。ニュートンが空間を存在論的にいっさいの事物に先行させ,ライプニッツが空間の存在論的身分を否定したのに対して,カントは空間を時間とともに,人間の認識の形式として,人間の側に求めた。…

【形而上学】より

…特殊形而上学は神学,宇宙論,霊魂論に分かれ,神,世界,人間を対象とする。カントはウォルフを含めて在来の形而上学は存在者の認識の可能性を無視した独断的形而上学とし,認識の起源,範囲,権能を人間理性の自己吟味に求め,理性能力の批判的画定を予備学として,自然と道徳の両面にわたり形而上学を学として建設しようとした。客観を観想する形而上学はここに主観に基づく形而上学へと転換するが,ドイツ観念論の形而上学的諸体系はカントの拒否する知的直観を絶対者に適用し,ヘーゲルの絶対的観念論へと転化する。…

【啓蒙思想】より

…上記の英語名も,ドイツ語のAufklärung,フランス語のlumièresも,いずれも光ないし光によって明るくすることを意味する。〈自然の光〉としての人間生得の〈理性〉に全面的に信頼し訴え,各人があえてみずから理性の力を行使することによって,カントの言い方によれば,〈人間がみずからに負い目ある未成熟状態から脱すること〉へと働きかけ,こうして,理性的自立的な人格の共同体の実現を目指すことにその目標はあったと考えられる。このような理性の自律を目標とする啓蒙思想は,当然,理性の理解を超えた〈恩寵の光〉〈啓示の光〉の権威によりたのむ旧教会勢力,またそれと密接に結びついた中世以来のスコラ哲学に批判の矢を向けることになる。…

【合理主義】より

…

[理性批判と弁証法的理性]

デカルトの合理論哲学は,精神と物体(身体)の統一の問題を後代に残したが,その問題とともにここに新しく,科学的理性の有効範囲が問われ,形式的な理性にいかに内容をもたせるかが問われるようになる。18世紀の啓蒙主義のあとをうけて,カントが経験論の考え方をもとり入れて,新しい理性による古い理性の批判・克服を企てたのは,そういう問いに答えるためであった。そして彼は理性批判を通して,当時すでに事実として確立していたニュートン物理学の権利根拠を確定するとともに,科学的認識の対象を現象だけに限った。…

【心】より

…そこで分離と合一という,心身関係ないし物心関係の一見矛盾する二側面を統一的に説明することがデカルト説を継承する人々の課題となり,ひいては近・現代を通じての哲学の重要問題となった。その間の注目すべき展開としてカントは,物質現象と実在的・因果的な関係に立つ〈経験的〉な主観と,物的・心的な全現象をおのれの対象とする〈超越論的〉な主観とを峻別し,これをもって彼の批判哲学の基本見解とした。この見解はもとより霊魂観の第2の類型に属するが,カントのあとをうけたドイツ観念論の哲学は精神主義ないし理性主義の傾向をさらに徹底させ,あらゆる現象の多様を超越論的主観のうちに吸収し,あるいはこの源泉から発出させる唯心論の形而上学として展開した。…

【時間】より

…この論争では,ニュートン的時間は,事物の存在や変化とは独立に措定されるべきものとして主張されており,ライプニッツ的時間は,事物の生起する順序関係の結果として構成されるものと主張されている。 近代西欧哲学の中心的存在とされるカントは,この二人の先哲の立場のどちらをも採らず,第3の道を用意した。彼は,人間の認識の〈形式Form〉(カテゴリー)としての時間概念や空間概念を提案した。…

【実践】より

… 18世紀になると,このような自然科学の方法を社会にも適用し,人間の倫理的・政治的行為を科学的にとらえる努力(人間科学)もはじまる。これに対してカントは,科学的な自然認識の成立根拠に超越的な人間理性をおき,それとの関係で感性とつながった悟性的認識と純粋な理性的認識を区別して,理論を2種に区分けするとともに,実践をも,感性的・経験的動機に規定されたプラグマティッシュ(実際的,有用的)な実践と,理性の法則に従うモラーリッシュ(道徳的,精神的)な実践とに区別して,後者すなわち倫理的実践(行為)をすぐれた意味での実践と考えた。そしてこの実践を規定する理性を〈実践理性〉と呼び,認識における〈理論理性〉が人間の自由や霊魂の不滅,神の存在を理論的には証明しえないのに対して,実践的にはそれらの存在が必然的に要請されるから,実践理性は理論理性に優位するとした。…

【自由意志】より

…デカルトは自由意志を理性活動にだけみとめて,理性的である限り意志の自律と自足を主張した。カントはライプニッツとともに自然の因果性を超える自由の事実(ライプニッツのいう〈事実の真理〉)をみとめ,これを神,不死とならんで道徳のための要請とした。理性的存在者の道徳的行為は自由の要請のもとで,自律的な〈定言的命令〉に従う限りで成立するのである。…

【宗教哲学】より

…国立大学には神学部があり,プロテスタント神学部は特定教派の差を超越する神学をめざしていた。宗教学はカント,ヘーゲルなどの影響の下に,まず神学部で,いわば超教派的神学と並行して,あるいはその基礎として成立したと言える。シュライエルマハーやR.オットーの宗教学はこの事実を裏書きする。…

【純粋理性批判】より

…ドイツの哲学者カントの主著。後につづく《実践理性批判》(1788),《判断力批判》(1790)と並んで三批判書と総称され,批判哲学の体系を形づくる。…

【新カント学派】より

…19世紀後半以降第1次世界大戦の時期にかけてドイツを中心として栄えた哲学上の学派で,カントの哲学を観念論の方向に徹底したうえで復興させることによって,当時盛んであった自然科学的唯物論や実証主義に対抗しようとしたものである。これに属する哲学者としては,その一派であるマールブルク学派のコーエン,ナトルプ,カッシーラー,西南ドイツ学派(バーデン学派)のウィンデルバント,リッケルト,ラスクなどがいる。…

【真理】より

… 近世に入ると,真理はもっぱら後者の意味でのみ理解され,対象に合致した人間認識の属性と見られた。しかし,よく考えてみれば,認識の一致・不一致が測られる対象に,われわれは当の認識を通じて以外近づきえないのであり,カントの主張するように〈経験の可能性の条件が,そのまま経験の対象の可能性の条件でもある〉のだとしたら,この真理概念は無意味になる。こうしてカント以降,経験相互の整合性,命題相互の整合性を真理と見る整合説的真理観が生まれてきた。…

【精神】より

…実体としての精神の解体は,ロックやヒュームらイギリス経験論の哲学者によって果たされたが,それに次いで今度は能動的活動の主体としての精神の概念が確立される。カントにおける実践の主体としての理性の概念,フィヒテにおける根源的活動性としての自我の概念,ヘーゲルにおけるおのれを外化し客観化しつつ生成してゆく精神の概念などにそれが見られよう。フランスにおいても,意識を努力と見るメーヌ・ド・ビラン,精神を目的志向的な欲求や働きと見るラベソン・モリアン,意識を純粋持続として,純粋記憶として,さらには〈生の躍動(エラン・ビタール)〉の展開のなかでとらえようとするベルグソンらの唯心論の伝統があるが,ここにも同じような傾向が認められる。…

【生命】より

…他方,デュ・ボア・レーモンは,機械論的見解を推し進めつつも宇宙の究極には不可知の問題が残るとして,素朴な唯物論的理解を批判した。

[三大問題の展開と生命観]

時代をさかのぼり18世紀後半を見ると,カントの哲学と生命観とのかかわりが問題として浮かび上がる。動力因と質料因でどこまで説明できるかを論究しつつ,目的論的生命観をその座に据えたかれの哲学が多くの生物学者に理解されたとはいえないが,アリストテレスの哲学と同様に,後代の生命哲学に対して重大な論題を与えるものとなった。…

【西洋哲学】より

…そして,これらの概念が制作物の存在構造をモデルにしてはじめて生じえたものであり,自然的事物には適用しにくいものであることは,すでに述べたとおりである。この対概念がその後〈形式formaと質料materia〉〈形式Formと内容Inhalt〉と呼び替えられて,形而上学的思考様式の基本的カテゴリーとして働いたことは,カントが《純粋理性批判》の〈反省概念の多義性〉の章で指摘しているとおりである。中世の普遍論争において特に論議の対象となった〈普遍‐個物〉ないし〈一般‐特殊〉という対概念も以上のような経緯と深くからみ合いながら形成されたものと考えてよい。…

【善】より

…17~18世紀のイギリス,フランスの啓蒙思想において道徳的善を世俗的な感覚主義的人間観に基づいて功利性に還元しようとする試みがなされ,この方向は功利主義の立場に受け継がれた。カントは道徳的善を道徳法則によって規定された純粋意志の形式的特性とみなすというある深い洞察を示した。彼はまた最高善を道徳性と幸福との統合を表す理念とみなした。…

【先験主義】より

…カントとその流れを汲む認識批判の哲学の特徴をいう用語。カントは,ア・プリオリ(先天的)な認識源泉を形而上学的に確定し,その根拠づけを先験的ないし超越論的に行うことをこころみた。…

【存在論】より

…同世紀半ば,ドイツのデカルト主義者クラウベルクJohann Claubergはこれを〈オントソフィアontosophia〉とも呼び,〈存在者についての形而上学metaphysica de ente〉と解した。存在論を初めて哲学体系に組み入れたのは18世紀のC.ウォルフであり,次いでカントであった。カント以後,存在論は哲学体系から消失したように見えるが,19世紀の終末以来,とりわけ第1次世界大戦後に復活し,今日では認識論と並んで哲学の主要分野を成している。…

【超越】より

…したがって,ここでは超越とは主観‐客観の認識関係にほかならない。カントが対象の認識を成立せしめるア・プリオリな認識を〈超越論的transzendental〉とよんだのは,それが主観‐客観の超越関係を可能にするものだからである。(2)神学的超越概念 神学においては,有限な偶然的存在を超え出た必然的存在者つまり神を〈超越者〉とよぶ。…

【直観】より

…そう考えた場合,〈直観〉の呼称は,対象との直接的接触によって得られた,知以前のあるものに限られることになる。例えば,カントのいう〈直観の多様〉がそのようなものであった。しかし,仮にそれ自身が完全な知識ではないにしても,われわれが現実界の個物について何かを知ろうとするかぎり,そのような直観の役割を軽視することはできないであろう。…

【天界の一般自然誌と理論】より

…I.カントの一連の自然哲学に関する論説中もっとも著名なものであり,1755年の著作。副題に〈ニュートンの原理に従って論述した全宇宙構造の編成と力学的起源についての試論〉とある。…

【ドイツ観念論】より

…〈理想が現実を支配する〉という考え方に焦点を合わせて,ドイツ理想主義とも訳される。カント以後,19世紀半ばまでのドイツ哲学の主流となった思想。フィヒテ,シェリング,ヘーゲルによって代表される。…

【認識論】より

…基本の方向は,〈知る〉とはいかなることかという問題を,〈知識〉の主張を妥当ならしめる根拠は何か,われわれの思念・信念はどういう根拠に支えられるとき正真正銘の知識になるのかという問いに置きかえ,もっぱらジャスティフィケーション(正当化)の論脈から〈知識〉の本質に迫ろうとするものであった。カントは《純粋理性批判》で,自分が考察するのは認識に関する〈権利問題quid juris〉であって〈事実問題quid facti〉ではないと述べたが,これは西洋における認識論研究の基本傾向を簡潔に言い表している。たとえば17世紀末に公刊されたロックの《人間知性論》は近世の認識論を代表する古典であるが,これはその序論が示すように,〈知識〉の確実性と明証性の由来を究め,蓋然的な〈意見〉や〈信念〉の本性と根拠を検討し,それによって両者の境界を鮮明にすることを目ざした書物である。…

【人相学】より

…また,C.ダーウィンはその鼻の形のゆえに,ラーファターの信奉者だった船長に忍耐力を疑われ,危うく観測船ビーグル号に乗りそこねるところだった。もっとも,I.カントは《実用的見地における人間学》の中で観相学的な性格論を肯定しながらも学問たりえないとし,ポルタやラーファターの説を否定している。 19世紀初めには医師F.J.ガルによる骨相学が現れた。…

【美学】より

…ドイツのバウムガルテンは合理主義哲学の伝統をひく哲学者だが,彼は従来の哲学体系には下位の認識能力たる感性的認識(上位は理性的認識)についての考察が欠けていたとし,感覚,感性,感覚的知覚をあらわすギリシア語aisthēsisに由来するラテン語aesthetica(ドイツ語化すればÄsthetik)を〈感性的認識の学〉と規定した。ここに生じた形容詞ästhetisch(美的)とは感性による直感的感受の契機と精神による英知的透見の契機とを併せもつ概念であるが,この新概念の豊かさのもとに後輩カントは感覚的,生理的な快と異なる美の普遍妥当性を説き,ついでヘーゲルは壮大な芸術哲学を築いて,美学は美および芸術の原理学としての位置を確立した。バウムガルテンは2巻の大著《美学Aesthetica》(1750,58)をあらわすが,この時期こそは美学史上の明確な里程標である。…

【批判哲学】より

…通常はカントの理性批判の哲学,より広くは直接間接にその流れをくんで認識批判ないし言語批判を展開する哲学をいう。カントの《純粋理性批判》の哲学は,経験から独立に成立するア・プリオリな認識に関して,人間理性がいかなる権能と限界をもつかを確定しようとするものにほかならない。…

【表象】より

…表象は,哲学や心理学の領域で,主としてドイツ語のVorstellung,英語のrepresentation,フランス語のreprésentationの訳語として用いられる言葉であるが,広狭さまざまな外延をもつ。もともとVorstellungは,18世紀にC.ウォルフによって英語のidea(ロックの用語)の訳語として,次いでカントによってラテン語のrepraesentatioの訳語として使われはじめた言葉であるから,当然表象にも,もっとも広い意味として,感覚印象から非直観的な概念表象までをも含む観念一般という意味がある(この意味についてはカント《純粋理性批判》第2版を参照)。しかし一般には,直観的な性格をもつ対象意識を指し,知覚表象,記憶表象,想像表象,残像,さらには夢や幻覚,妄想までも含む心像一般を意味する。…

【物活論】より

…この種の思考は,宇宙の生命そのもの,〈産む自然〉としての神を主張したルネサンスの自然哲学者ブルーノや17世紀のスピノザのうちに汎神論的物活論として継承されている。のち自然の非生命性,非自動性を主張する近代の機械論的自然観が支配的となった時期に,カントは物活論を,自然科学の基礎としての惰性律に反するとして批判した。現代では,A.N.ホワイトヘッド,テイヤール・ド・シャルダンらもある意味で物活論的思考の系譜に置いてみることができよう。…

【弁証法】より

…古代末期から中世を通じては,アリストテレス流の区別的語法が消え,弁証法は,論理学一般の同義語とされるようになっていた。

[カント,ヘーゲル]

近代も18世紀になって,カントが再び論理学一般と弁証法とを区別した。カントの場合,Dialektikとは,悟性論理を超経験的な物自体界にまで推及しようとする,人間理性にとって必然的ではあるが所詮は〈仮象の論理学〉にすぎないものとされる(カントの場合,Dialektikは〈弁証論〉と訳される)。…

【無】より

…したがって,深淵あるいは空虚(真空)としての無に対する強い恐怖心はあったものの,現代においてニヒリズムが顕在化するまでは,無は概して存在者一般との関係において問題とされるにとどまり,それ自体として主題化されることはなかった。 カントが《純粋理性批判》の分析論の末尾で範疇表に即して提示している無の分類もまた,対象一般という概念との関係におけるものである。その第1の〈対象のない空虚な概念としての無〉は,第4の〈概念のない空虚な対象としての無〉に対応する。…

【目的論】より

…ここには,原子論的発想にたいする全体論的発想,幾何学主義と代数主義,決定論と自由論,因果論と表現論といった,時代を超えて現代にまでおよぶ基本的な発想の対立の幾組かが複雑にからんでおり,機械論的思考と目的論的思考の対立が,ある文脈においては今日なお開かれた問いであることを早くも予示している。カントが,機械論にのみ本来の自然現象の説明の機能をみとめ,他方自然研究における目的論を研究の向かうべき方向を指示する〈規制的原理〉としての有効性に制限するという形で,二つの思考法の調停を試みたことも,18世紀の思考の状況の枠内での暫定的解決の提示という性格を完全にはまぬかれえぬものといえよう。

[今日の問題状況]

C.ダーウィンの進化論による自然淘汰の考えの出現によって,古典的な目的論的世界観は跡を絶ったという見方がときになされる。…

【もの(物)】より

…この考え方の一つの変異体として,ライプニッツのようにその基本的単位を空間的広がりをもたぬ力の統一体(モナド)としてとらえる立場もある。(6)ライプニッツのこの考え方はカントによっても受けつがれる。彼は人間の認識に与えられる物の〈現象Erscheinung〉と,その背後にある〈物自体Ding an sich〉とを区別するが,この物自体は意志つまりある種の力を本質とするものと考えられている。…

【唯心論】より

…日本では,明治期には〈心即理也〉という見方からidealismの訳語として多く用いられたが,観念論と唯心論とを訳し分け,前者を実在論,後者を唯物論と対比するのは,20世紀初頭以来である。カントは独断的唯心論者とは,〈思惟する実体を自我において直接に知覚しうると考え,この思惟する実体の統一性が人格の不変の統一性を成す〉と主張する者であり,伝統的な合理心理学の説く非物体的・不朽的・人格的な実体としての精神Seeleの精神性Spiritualitätを肯定する者として,物質のみを認める唯物論者を退けるのと同様にこれを退けた。 一般に,根本的な実在を精神的なものとみなす唯心論は,物質的なもの,意識をもたないものも何らかの意味で精神的なものの色彩を帯びるかまたはその萌芽を含むとする以上,最広義では古代以来の物活論やアニミズムも唯心論に編入されうる。…

【理性】より

…後者は〈論証的推論ratiocinatio〉を派生する点でアリストテレスの〈分別知〉ないし古代の〈論証力logistikon〉の系譜に属し,かつ近代の論理的・論証的な〈理性reason〉の先駆となる。広義の理性は〈直覚知〉〈知性〉の系統と〈分別知〉〈論証的理性〉の系統とを含むが,双方の区別と連関との明示はカントとヘーゲルの出現を待たねばならなかった。 ドイツ語の〈理性Vernunft〉と〈悟性Verstand〉とは古高ドイツ語にさかのぼる。…

【良心】より

…良心としてのsyneidēsisという語の最古の用例はデモクリトスに見いだされるが,ストア学派以外で近代的良心概念にとってとくに重要なのは新約聖書,とくにパウロ書簡における用例であり,それは神のことばに対する恐れの内面化と解されうる。これはルター,カルバンを経て,とりわけ近代イギリスにおけるモラル・センスmoral senseの理論(すなわち公平な内的傍観者の理論)やカントにおける内的法廷としての良心の概念というかたちで,近代的な人格の〈自律〉という思想のうちに継承され,さらにはハイデッガーの実存思想における良心の呼び声という概念のうちにも生き続けている。良心は広義には道徳意識の根源的統一を表示する概念ではあるが,罪責感や悔恨の意識を生じさせる内からの〈呼び声〉が良心の最も本来的な現象である。…

【倫理学】より

…倫理学は倫理に関する学である(〈倫理〉〈倫理学〉の語義については〈道徳〉の項を参照されたい)。それは古代ギリシア以来歴史の古い学であり,最初の倫理学書といえるアリストテレスの《ニコマコス倫理学》と,近代におけるカントの倫理学とによって,ある意味では倫理学の大筋は尽くされているといえなくもないし,また倫理学の長い歴史を踏まえて,その主題とされている事柄,たとえば善,義務,徳などについて,一般に認められている考え方を述べることは可能である。だが他面,倫理学についてその学としての可能性を否認する立場もありうるし,そうでなくても,それぞれの倫理学者の立場によって,その倫理学の概念が異なっているのは,ある程度まで必然的なことである。…

※「カント」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...