改訂新版 世界大百科事典 「ゴシック美術」の意味・わかりやすい解説

ゴシック美術 (ゴシックびじゅつ)

西ヨーロッパ中世後半におこなわれた美術。ロマネスク美術につぎ,その発展の結果として生まれ,12世紀中期から準備期に入り,13世紀にフランス,イギリスにおいて明確な様式として成立し,さらに西ヨーロッパ全土に波及し,つづく2世紀間に発展・変化して,15世紀初めからイタリアで形成されるルネサンス美術が代表する近世美術にとって代わられるまで存続した。ゴシックGothicの名称は,バザーリらルネサンスのイタリア人が中世建築を粗野な蛮族ゴート人Gothのもたらしたものとして非難したことに由来するが,19世紀以来,西ヨーロッパ中世美術の一様式をさす美術史上の用語として適用されるにいたった。この中世美術に明確な形式を与えたのは,〈フランス人の作品opus francigenum〉と呼ばれたように北フランスであるが,全西ヨーロッパ的現象であるから,〈中世フランス様式〉というのは狭きに失する。ゴート人はこの美術の形成に直接関係はなかったが,ゴシックの名称はその北方的色彩をも暗示するものである。

教会堂建築の新様式

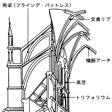

ゴシック美術の様式はまず建築,ことに教会堂建築によって実現されたが,これと協和して形成された彫刻,絵画,工芸に対しても,総括的にこの様式の名称が適用される。ゴシック教会堂建築の特徴としては,一般に構造技術上の3要素,すなわちリブ・ボールトribbed vault,尖頭アーチpointed arch,フライイング・バットレスflying buttress(飛控え)があげられ,その組織的適用によって,仰高性のいちじるしい建築様式が成立しているとされる(ゴシック建築のうちには,木造天井を架して,しかも仰高性をあらわしている例もあるが,様式形成の主導力となったのは石造ボールト建築である)。この3要素はすでにロマネスク建築にもあった。

最も重要なリブ・ボールトは,交差ボールトの対角線に交わる稜線にそって切石のアーチ(リブ)を加えて強化したもので,その原型はアルメニア,イラン起源と諸説があるが,尖頭アーチとともに東方起源であることは確実で,ヨーロッパでは11世紀にロンバルディアとイギリスのロマネスク建築に適用されている。しかし,いずれもこれを採用して,高い採光のゆたかな新様式の建築を生むにはいたらなかった。12~13世紀の北フランスの建築家は,この架構に便利な,強いボールトの使用を決意し,これを第1前提として論理的に展開させながら,順をおって新様式の実現を進めたのである。まずボールトの4周辺のアーチの頂点と,対角線に交わる半円形のリブの頂点の高さをひとしくするために,4辺のアーチをピナクルpinacle(尖塔)形としてそれらの頂点を高め,均一化を達成した。リブ・ボールトはいっそう強化され,合理的な均整のある形態となり,尖頭アーチと必然的に結合された。壁に接するボールトの尖頭アーチは,その下の窓や扉口にも尖頭アーチのデザインをあたえる。ボールトは四つの基点を下からそれぞれ四つの支柱でささえられ,ボールトの4辺のアーチと対角線リブは柱とともに支持関係を明らかに描き出し,建築全体の力線構成を視覚化し,美的効果をになう。この役割は純構造上の役割よりさらに重要である。支柱は外壁に直角に張り出すバットレス(控壁)で補強され,控壁は外部に縦の上昇線をつくる。さらに高い主廊(身廊と内陣)の両側壁は左右から側廊の上にかけられたボールトあるいはアーチで支持されるのがロマネスク建築の通例であった。この側廊のアーチの上をおおう屋根を1段さげ,アーチを露出し,主廊の側壁を支持させたまま,この側壁に大きな窓をあけ,採光を十分にさせる。これがフライイング・バットレスの誕生である。こうして新しい教会堂建築の形式が,合理的な探究と実際的な技術的修練を重ねて実現されたのである。同様な努力は,彫刻・絵画でも,宗教図像における人間についての新しい自覚(キリスト教的人間主義),自然や生活に対する関心(写実主義),技術的修練となって新しいゴシック様式を成立させている。

ゴシック美術の時代背景

ゴシック美術の時代は,まず十字軍遠征によって示される西ヨーロッパ興隆時代に相当し,事実はじめて真にヨーロッパ的美術として形成された。また中世フランス,イギリスの王国隆盛時代にあたり,王侯はこの芸術の有力な支持者であり,彼らの生活環境はゴシック様式をもって形づくられていた。さらに,この芸術の成立と発展の基礎として,中世都市の形成・隆盛の事情が考えられる。ゴシック美術はまず第1に都市の司教の大聖堂(カテドラル)であり,教区教会堂であり,都市世俗建築であり,後期ゴシック美術にいたってはさらにこのことは著しい。都市の住民・ギルドが聖職者・王侯とならんで,この芸術の有力な支持者であったし,国王はしばしば都市確立を助成し,またベネディクト会のサン・ドニ修道院(パリ北郊)院長シュジェールSuger(1080ころ-1151)はよく民意を迎えた。また,この芸術に新しい推進力を与えたフランシスコ会,ドミニコ会が都市的性格の托鉢修道会であったことも忘れてはならない。ロマネスク美術は主としてベネディクト会修道院を中心とする美術で,その工房の制作が重要な役割を演じたが,ゴシック美術の主たる制作者は俗人専門家であった。建築はじめ絵画・工芸の諸部門で彼らはそれぞれ組合を組織し,組合の芸術という観がある。大聖堂の指導的建築家たちの名は多く伝えられ,ルイ9世の建築家ピエール・ド・モントルイユPierre de Montreuil,トロアの建築家ジャン・ラングロアなどは創造的な大家であった。建築家が羊皮紙に記したプラン(平面図)やエレベーション(立面図)はいくつかの遺例で知られ,ことにビラール・ド・オヌクールの〈アルバム〉によって知られている。

建築

12世紀--過渡的段階

12世紀はロマネスク建築の円熟時代であるが,この世紀の前半,すでに仰高性の傾向,リブ・ボールトの適用,力線の強調においてゴシック建築の出現を予告する努力が,イギリスとノルマンディーの教会堂建築のうちにうかがわれる。その影響はフランス王領を中心とする北フランスに及び,ここでリブ・ボールトのさまざまな試みがなされるが,その努力は,1140年に教会堂入口の間を完成し,44年に内陣の献堂式をあげたサン・ドニ修道院教会においてはじめて実を結んだ。リブ・ボールトの合理的適用,たけ高い比例の複合柱や窓,内陣回廊の開放された空間などゴシック的建築思考がすでに現れている。同時代に建立されたサンスの大聖堂(1135ころ-68(主要部))は最初に完成された新様式の建築であり,ノアイヨン,サンリスの大聖堂をへて,ラン(1160ころ-),パリのノートル・ダム(1163-)にいたって12世紀の代表的なゴシック大聖堂が実現された。ともに内部は大アーケード,トリビューン(側廊の階上廊),トリフォリウムtriforium,高窓の列を重ねた4層構成で,ボールトは梁間二つを1単位として3本のリブをわたす六分ボールトを用い,したがって支柱組織に強弱交替のリズムを生む。これら12世紀ゴシックはまだロマネスク的な点が少なくなく,過渡的な性格をまぬかれない。それゆえ,これにともなう彫刻その他の装飾を含めて〈初期ゴシック〉美術と呼び,13世紀のゴシックと区別している。この主流のほか,初期ゴシック建築にはなお,2層構成の簡素な教会堂に堅固なリブ・ボールトを架したシトー会建築があり,アンジューやポアティエ地方におこなわれた教会堂にリブを付加したドーム形ボールトを採用するプランタジネット様式があった。

フランス

13世紀の前半,シャルトル,ランス,アミアンとあいついで建立される三大聖堂によって,ゴシック建築の古典的様式が実現された。まず内部は,大アーケードを高め,トリビューンをとり除き,トリフォリウム,高窓と3層構成をとり,高窓は採光をゆたかにし,全体として上昇効果を強める。主廊には梁間ごとに長方形の四分ボールトを架して支柱組織を統一し,各ボールトのアーチ群はそれぞれ小円柱に連なり,これが集まって床上までつづく大複合柱を形成し,垂直に力線構成を整え,壮麗な視覚効果を生む。外部にはトリビューンを除いたため,はじめてフライイング・バットレス群が均衡上の必要要素として組織的に適用され,各バットレスに小ピナクルをたて,窓のアーチの上に鋭い三角破風形(ゲーブルgable)をのせ,全体の上昇的効果に協和する。これが古典的ゴシック教会堂の基本形式であって,シャルトルはまだ重厚であり,ランスで整い,アミアンは床上からボールトまで42mに及び,完全な構成美を発揮する。これらの大聖堂は,アングロ・ノルマンの正面構成にならったサン・ドニ修道院教会以来の双塔正面を採用する。この系列には天井の高さ48mに達する超高大なボーベ(1248-)があり,シャルトルより前に起工されたブールジュは5廊式の広大な空間構成を展開し,この形式はルーアン,クータンスからスペインのトレドに及んでいる。13世紀中期以降は,パリのサント・シャペル(1245-48),ノートル・ダムのトランセプト(交差廊)南北両端,サン・ドニの主廊部など建築技術の洗練を誇示するレイヨナン様式の建築がおこなわれ,南フランスにはクレルモン,リモージュ,ナルボンヌ,トゥールーズとあいついで大聖堂が建てられた。注目すべきはトロアのサンテュルバン教会(1262-67)で,壁体はほとんどなく,トリフォリウムがとり除かれて,広大な高窓はただちに大アーケードに接し,光のあふれた2層構成の教会堂となっている。これが後期ゴシックの基本形式の一つであるが,14世紀以後には大規模な建設はまれで,小教会堂や礼拝堂が主となり,その世紀の末から15世紀にかけては,窓のデザインが波形を並列させて火炎状を呈するフランボアイヤン様式がおこなわれ(ルーアンのサン・マクルー教会など),この時代に盛んな世俗建築に適用されている(パリのオテル・ド・サンス,オテル・ド・クリュニー,ルーアンの裁判所など)。

イギリス

イギリスはフランスと並んで,ゴシック建築の歴史に重要な地位を占めている。その盛んな時期の長かったことではフランスをしのいでいるが,フランスのように古典的様式をつくり,諸国に影響を及ぼすことは少なかった。すでにノルマンディーとともに,イギリスはその力強いロマネスク建築にリブ・ボールトをとりいれ,ダラムの大聖堂(1093-1133)のような大規模なものを実現して,初期ゴシック建築の形成に影響するところが多かったが,フランスのゴシック美術が確立されるに及んで,一部では逆にその影響をうけいれた。カンタベリー大聖堂改築の際フランスの工匠ギヨーム・ド・サンスGuillaume de Sensの指導のもとに新様式で内陣(1175-92)が建てられ,13世紀にはイギリス王の戴冠式をあげるウェストミンスター・アベーがランス大聖堂を範として建てられ(内陣1245-,身廊1298-),ヘンリー3世のセント・ステファン礼拝堂(1269,現存せず)はパリのサント・シャペルにならった名建築であった。しかし,これらのフランス様式にならったものでも,イギリス的な特徴を失わない。ロマネスク伝統から独自の発展をしてイギリス・ゴシック様式を生む主流があるからで,このイギリス・ゴシック建築は一般に初期イギリス様式Early English Style(13世紀),装飾様式Decorated Style(13世紀後半~14世紀),垂直様式Perpendicular Style(14世紀後半~15世紀)に分けて,その発展があとづけられる。13世紀初め以来,リンカン,ウェルズ,ソールズベリー,ヨークと代表的なゴシック大聖堂が現れ,なかでもソールズベリー(1220-58)は初期イギリス様式でよく統一された代表的建築であり,装飾様式の代表的な例としてはリッチフィールド,ヨークの身廊部,エクセターの内陣部があげられる。イギリスの大聖堂はロマネスク時代以来,修道院と大聖堂との結合したものが少なくなく,大聖堂の周囲は広く,回廊やチャプター・ハウスなどを配置するものが多い。プランはフランスとちがって長大で,ことに内陣部が大きく,その東端が長方形に終わり,しばしばその延長に長方形のレディ・チャペルlady chapel(聖母礼拝堂)を設ける。トランセプトも大きく張り出し,中央に大塔を築く伝統を発展させ,大胆な解決法をもって驚かす。正面はロマネスク以来の双塔正面が踏襲される場合が多いが,フランスのようにこれを規格化せず,リンカン,ウェルズ,リッチフィールドと,それぞれちがった正面構成を案出している。内部はフランスと同様,3層構成が普通であるが,初期イギリス様式ではまだ各層の独立性が強く,ついで力強い支柱,ことにボールトの力線によって垂直性が強調される。これらの力線のデザインがすぐれた装飾的効果を発揮する。まずボールトのリブのデザインは13世紀半ばから,対角線のリブのほかに各梁間を縦に貫通する線を加え,さらに星状ボールトをつくり,複雑化にむかう。それとともに,巨大な窓のデザインも巧みに4葉形,並列波線を組み合わせる。これに対して,すでに14世紀半ばから新しい方向が現れ,ボールトのデザインは,各支柱の上端にシュロの木のように扇状にひらく形式をとり(グロスター),かつ巨大な窓には数多くの直線格子をたて,それを水平に結ぶ横線と組み合わせる枠形式をとり,垂直様式を生むようになる(グロスター大聖堂内陣の高さ22mの窓,ヨーク,カンタベリー,ウィンチェスターなどの14世紀後半の改造部)。この様式は合理的な実際的意向をよく反映しているもので,14世紀中期以降は,建築活動の対象は教区教会堂(コベントリーのセント・マイケル,ブリストルのセント・メアリー・レドクリフなど),国王の礼拝堂(イートン,ケンブリッジのキングズ・カレッジ・チャペル,ウィンザー城の礼拝堂,ウェストミンスター・アベーのヘンリー7世礼拝堂など),ことに多数の富豪・貴族の邸館(マナー・ハウス),都市や組合のホールが主要なものであった。また木造構造がふたたび進出し,障壁,窓枠,ことに複雑な梁(はり)組みの天井にその特色を発揮する。ゴシック様式は,イギリスにおいて最もひろく国民生活のうちにとりいれられ,他方,装飾様式はヨーロッパの後期ゴシック様式に影響し,垂直様式にもその反映が見いだされる。

ドイツ

ドイツのゴシック建築は14~15世紀に独自の様式をもって栄え,その建築家たちは外国各地にまで活躍した。すぐれたロマネスク建築の伝統をもったドイツでは,ゴシック様式の採用はおくれ,イギリスやフランスのように自己のロマネスク建築の推移によって新様式に到達したのではなく,1200年前後にフランスからリブ・ボールトを導入し,ロマネスク様式と融和させながらゴシック様式を採用し(バンベルク,ナウムブルク,リンブルク・アン・デア・ラーン),あるいは簡素化しながら(トリール,マールブルク),13世紀半ばにゴシック建築をつくっている。ついでフランス・ゴシック様式の正系を大規模に適用して,シュトラスブルク(身廊13世紀後半),ケルン(内陣部1248-1322),プラハ(1344-)の大聖堂が建設された。ケルン大聖堂は完成は19世紀であるが,アミアン大聖堂を範として,さらにゴシック建築法を極限までおし進めている。しかし14世紀以降,ドイツ・ゴシック様式は独自な発展をする。それは後期ゴシック美術として都市環境をよく反映し,まず単純化,縮小化がおこなわれる。教会堂建築はバシリカ形式の場合は2層構成にむかい,ことにドイツ的な形式であるハレンキルヘが推進され,これが14世紀末から圧倒的になる。ハレンキルヘはマールブルクのエリーザベト教会を最初とし,ついでミンデンの大聖堂(1270),ゾーストの聖母教会(1340)など,ウェストファーレン地方からラインラントに及び,全ドイツにひろまっているが(シュウェービッシュ・グミュントの聖十字教会,ニュルンベルクのザンクト・ロレンツ教会内陣,ランツフートのシュピタールキルヘ,ピルナの聖母教会,アンナベルクの聖アンナ教会,ウィーンの大聖堂ザンクト・シュテファンなど),この形式では3廊のボールト天井の高さがひとしく,1個の広間をなす単一空間に統一され,説教や講話に適当な教会堂をつくっており,高い窓にかこまれ,細身の石柱は直接にボールトの条線に連なり,ここに複雑な星状ボールトや網状ボールトが美しいデザインを示す。後期ゴシックの彫刻や板絵で飾られる祭壇芸術は,こういう教会堂の空間のうちにくりひろげられるのである。ドイツのゴシック建築のもう一つの特徴は,正面にそびえ立つ単塔で,ことにフライブルク,ウルム(14~19世紀)などは教会堂自体が巨塔の台座の観がある。最後に北ドイツ独特のゴシック様式の煉瓦造建築は,よくその材料から生ずる構成美を発揮し,ハンザ同盟諸市の盛んな建設は宗教建築(リューベックの聖母教会,ダンチヒ(グダンスク)の聖母教会など)ならびに市庁舎(リューベック)などの世俗建築に代表的作例を生んでいる。中世後期のドイツ諸都市はゴシック様式の世俗建築にも多くの作例をのこし,ニュルンベルクは大規模な城壁と多くの民家建築を示し,市庁舎ではリューベックのほかブラウンシュワイク,タンゲルミュンデ,ケルン,ヒルデスハイム,ウルム,レーゲンスブルクなどがあり,組合や商社の建物から舞踏会場(ケルン)さえ建てられている。

ネーデルラント

ネーデルラントでは,南部のフランドルはフランスのゴシック様式の影響(ブリュッセルの聖ギュデューレ教会),ついでドイツ・ゴシック様式の影響をまじえ(アントワープ大聖堂),北部(オランダ)ではことにドイツの影響のもとに煉瓦による独特の様式が発達したが,この地方の特色は世俗建築で,市庁舎を付属したイーペルの大市場建築(第1次世界大戦で大破,再建)をはじめ,ブリュージュ,ヘント,ブリュッセル,ルーバンなどの市庁舎はフランボアイヤン様式の華麗な装飾をもった多層建築であり,ヘントその他に商社や民家の建築物がある。

イベリア半島

スペインのゴシック建築は12世紀後半,フランスから初期ゴシック様式を導入しているが(アビラ大聖堂内陣,サラマンカ大聖堂ボールトなど),13世紀には北フランスの古典的ゴシック様式にならってトレド(1225ころ-1493ころ),ブルゴス(1220ころ-),レオン(1225ころ-)の大聖堂が建立された。これらはすでに横幅の広い空間構成,窓や開口部の重々しい装飾にスペイン的特徴をあらわしている。単一な幅広い空間構成で独特な教会堂形式を生んでいるのはカタルニャで,バルセロナ大聖堂(1298-),ヘロナの教会(1312-)など,単廊式の天井に大胆な幅広いリブ・ボールトを渡し,周囲のバットレス間に礼拝堂群を配列するもので,この方式は南フランスに影響している。この形式が,13世紀半ばに建てられたフランシスコ会およびドミニコ会の両教会堂(現存)にすでに採用された点が注目される。これも儀礼中心より説教や講話が重要視される教会堂形式として,ハレンキルヘとともに中世後期の特色を発揮している。14~15世紀はイスラム美術の要素と融合した情熱的なムデーハル様式が成立し,スペイン的な色彩を付加し,またセビリャ大聖堂(1403-1506)のようにモスクの形式にならって多廊多柱式を採用し,最大面積の大聖堂の一つを実現している。世俗建築としては,セゴビアのアルカーサル(14世紀),メディナ・デル・カンポの城(1440),トレド,バレンシアの城門や,トレドのアルカンタラ橋(1258)などが構造美を誇り,グアダラハラの宮殿(15世紀末)が豪華怪異なムデーハル様式の装飾を展開し,地中海沿岸地方には繁栄を物語る都市建築の伝えられるものが多い。

ポルトガルは,王廟のあるバタラの聖母修道院教会(1387-),バスコ・ダ・ガマ出航起点地に建てたベレンBelém(リスボン)のヒエロニムス修道院(1499-)は,いずれもイギリス・ゴシックの影響を示し,後者は後期ゴシック様式に貝殻類,熱帯樹,航海具類をまじえた豊かな装飾をくりひろげ,マヌエル様式の代表的建築をなしている。

イタリア

イタリアもゴシック建築の諸要素をうけいれ,ことに窓や細部の装飾デザインをゆたかに駆使して,独自のイタリア・ゴシック様式を展開しているが,バシリカ形式の伝統は強く,幅広い空間構成を維持し,ことに堅固な壁体をもつ建築を保持して,いわばロマネスク様式とルネサンス様式との橋渡しをした中間的存在といえる。11世紀の北イタリアではリブ・ボールトが採用されているが,イギリスの場合のように,これが直接に新様式への推移の機縁とはならず,ゴシック様式は13世紀初めフランスから伝えられたシトー会修道院建築によってはじまった。バシリカ風に単純な三角破風をのせた壮麗な正面をもつシエナの大聖堂(1229-1380)をはじめ,オルビエト(1290-1310),フィレンツェ(サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂,1296-),ミラノ(1386-1577),ボローニャのサン・ペトロニオ(1338-1437)など,イタリア都市の豪勢な教会堂建築を代表している。内部は2層構成をとって,単純ではあるが基柱は太く,梁間がひろく,大アーケードも高大で,堂々たる空間を展開する。ミラノ大聖堂は多数のドイツ人そのほか北方の建築家がたずさわり,例外的に後期ゴシック様式の多い装飾でおおわれているが,壮麗な大理石と巨柱のそびえ立つ内部はイタリア的特徴を失わない。これらに対して注目すべきは,フランシスコ会,ドミニコ会の建築である。アッシジのサン・フランチェスコ教会(1228-53)はイタリアにおける最初のゴシック建築の一つであるが,フランスのアンジュー地方の初期ゴシック様式を採ったものである。13世紀後半から,イタリアをはじめ全ヨーロッパの都市にひろまった両托鉢修道会の特色ある建築は,フィレンツェのサンタ・クローチェ教会(フランシスコ会),サンタ・マリア・ノベラ教会(ドミニコ会)にうかがうことができる。比較的簡素で,説教や講話の聴衆のために広い単一空間を身廊につくっている。サンタ・クローチェ教会は,広い空間にボールトを架すことをやめて木造天井とし,実際的解決法をとっている。

イタリア・ゴシック建築の特色あるもう一つの部門は,その諸都市の政庁,組合や豪商・貴族のパラッツォ(邸館)などの世俗建築である。フィレンツェのパラッツォ・デル・ポデスタ(1255),パラッツォ・ベッキオ(1298-),シエナのパラッツォ・プブリコ(1289)が,いかめしい壁体に窓を重ね,そこにわずかの装飾を付し,ベネチアのパラッツォ・ドゥカーレ正面(1309-1424)は開放されたアーケードの上に豪放な壁体をのせ,窓をあけ,アーチや窓のデザインに燃えるような壮観をあたえている。ベネチアにはカ・ドーロ(1421-36)をはじめ,はなやかなゴシック装飾の邸館が大運河に面していくつも数えられる。そのほか,ベローナ,ピアチェンツァ,ボローニャの都市建築,ボルテラの城,フィレンツェのポンテ・ベッキオなどが世俗建築の例としてあげられる。

図像芸術

シュジェールのサン・ドニ修道院教会は,その装飾においてもロマネスク様式から新方向へむかう端緒を示していた。彼は金工家ゴドフロア・ド・ユイを呼んで〈黄金の大十字架〉をつくらせ,そのエマイユ画像で,キリスト受難の意義を,これと対応すべき旧約聖書の諸説話と合わせて表させた。新旧両約の諸説話を対照的に表現する古い伝統は,ここで内的意味によって結合され,神学的図像になった。同様の象徴主義的図像は,彼が諸地方の画家を呼んでつくらせた内陣周囲のステンド・グラスにも現れ,その反映はシャルトルの12世紀半ばのステンド・グラスに反映している。それは〈エッサイの木〉の図像で,旧約の諸王が横たわるエッサイからはえた木に重ねて表され,頂上にイエスをおくものであり,ここでは新旧両約の対照が系図的に表される。彼はさらに正面の扉口をアキテーヌの彫刻家を呼んで飾らせるが,旧約の諸王のほか,族長や預言者らを加えて扉口両側に立ちならぶ像をつくらせた。サン・ドニ修道院教会のステンド・グラスは大革命のときにこわれて現存しないが,シャルトルの西正面の立像(12世紀中ごろ)がその構想を伝えている。これらの高い円柱形に刻まれた人体像は,まだロマネスク的な制約に服しているが,やがて13世紀のゴシック彫刻の独立した立像に発展する第一歩をふみ出したもので,すでに顔面に精神の輝きが現れる。このほか,扉口にはタンパン大浮彫として〈最後の審判〉を刻み,周囲に〈月暦〉〈賢い処女たちと愚かな処女たち〉が明らかな配置をもって表され,民衆のための〈石の聖書〉と呼ばれるゴシック大聖堂の彫刻装飾の発端をなしている。シュジェールのおこなわせたこれらの装飾事業は各地のロマネスク芸術家工人を呼んで当たらせたが,ビザンティンの影響下で,後期ロマネスク図像美術のうちに現れていた人間表現の関心を新しい現実感情と結びつけて,13世紀のゴシック美術の準備がうかがわれる。

シュジェールはステンド・グラスの芸術に,建築と結合した新しい発展の端緒をあたえた。この芸術はおそらくエマイユ・クロアゾンネからヒントを得て生まれたものであろうが,簡単なものはカロリング朝後期にあったとされ,12世紀前半にはドイツ,フランスの各地におこなわれていたことが,文献とわずかな遺例とでわかる。サン・ドニ,ルーアンについで,12世紀なかばからシャルトル,ポアティエ,ランス,シャロン・シュル・マルヌなどに最もすぐれた作例が残り,清澄な青と強い赤の配色はすばらしく,画像もしだいに人間的感情をのびやかに示すようになっている。13世紀前半のシャルトル,ブールジュ,サンスなどに残るものは最盛期を示し,デッサンは自然さをまして力強さを失わず,配色も繊細さを加え,奥行きをも表している。今日なお大多数の当時のステンド・グラスを保存するシャルトル大聖堂の壮観は言葉で表せない。この時代,高窓には,巨大な単身像で聖母や旧約聖書中の人物,聖人などを表し,階下の窓は円や方形や菱形の区画を連ねて聖書伝・聖人伝諸図を表すものが採用され,教会堂建築とよく一致してその効果を発揮している。ゴシック教会堂建築は,ステンド・グラスを考慮して,そのためにつくりだされた形式といってもよいほどの発達をとげ,またステンド・グラス制作費が建築費に匹敵し,ときにはそれを超えるほどであった。パリのサント・シャペルなどは,4面窓でかこまれ,まったくステンド・グラスのための礼拝堂である。この情勢は13世紀中期以降,制作をいそぎ,装飾効果は美しいが深みを欠くこととなる。他方,ステンド・グラス特有のいろどられた光線の神秘的表現への熱愛が鎮静化し写実的な傾向がたかまるにつれて,この芸術の盛時は過ぎ去る。その後はミニアチュールや板絵の影響をうけ,これらの絵画と効果を競おうとするに及んで,ステンド・グラス独自の美は減退していく。14世紀には,配色も赤と青の強い基調をやめ,黄金色がめだち,ことに各色ガラス面が大きくなって,デッサンによくミニアチュールのデリケートさを写し,ノルマンディー,イギリスに栄えた。

彫刻

ゴシック教会堂の装飾として,ステンド・グラスとならんで重要なのは石彫で,ことに正面扉口を飾る多数の彫像群と浮彫である。これによって西ヨーロッパ独自の人間像がはじめて確立されたといってもよい。サン・ドニ修道院教会にはじまり,シャルトルの西正面(〈王の扉口〉)をはじめ,パリ付近の12世紀後半の教会堂扉口彫刻はまた,円柱人像の新要素はあったが,様式上,図像上,ロマネスク彫刻の範囲を脱することはできなかった。13世紀にはいって,シャルトル,パリ,アミアン,ランスの大聖堂の装飾において,彫刻におけるゴシック様式は確立される。シャルトルは12世紀半ばの西正面を保存したため,13世紀初め南北に大扉口をもうけ,それにポーチを加え,大規模な彫像群と浮彫による装飾を実現した(1200ころ-40)。南扉口をキリストと新約聖書,聖人たちにささげ,北扉口を聖母と旧約聖書の題材にささげるなど,図像内容の豊富さと整備の点でも第一等の例である。中世キリスト教信仰の人間化の傾向の一つを示す民衆の聖母マリア崇拝にこたえて,聖母に扉口装飾をささげることはゴシック美術の新しい一面で,サンリスの正面にはじまり(1190ころ),シャルトルをへて,パリの左扉口でその形式は定まるのであるが,使徒たちにかこまれた聖母の死の場面,その上に復活した聖母が天上でキリストから戴冠される場面,それに旧約の預言者たち,王たちをともなうのがこの聖母礼賛図像の中心要素で,扉口中心柱に幼児イエスを抱く聖母立像がおかれる。表現は史伝的であるよりは超時間的で,13世紀ゴシック彫刻の理想主義を様式上にも内容上にも示している。シャルトルの南扉口は,パリ,アミアンの中扉口のように中央をキリストにささげ,説教のキリスト像を中心柱におき,左右側壁に十二使徒立像を配列し,扉口上のタンパン浮彫には〈最後の審判〉をおいている。最上段にひざまずく聖母とヨハネとの間に審判者キリストがすわり,中段では秤をもつ大天使ミカエルを中心に,向かって左に善人たち,右に悪人たちの群れ,最下段に,石棺の中からよみがえる裸体の魂たちが示され,周囲のアーチ層に天国と地獄の場面がつづき,その上縁には天使群がならぶ。

13世紀ゴシック図像は福音書的で,《ヨハネの黙示録》が重要な地位を占めていたロマネスク時代の図像の神秘主義,叙事詩的傾向に代わって,信仰の基礎を知性によってきわめ,かつ人間的感情と融和する図像をもとめている。宗教図像はかつての修道院的環境から解放され,都市の聖職者,大学,民衆の意図が反映し,バンサン・ド・ボーベが人間の知識を,《大鏡Speculum majus》のなかで自然の鏡,学問の鏡,道徳の鏡,歴史の鏡の4部門に分類した態度に並行するような構想が大聖堂装飾の計画にうかがわれる。〈石の聖書〉はステンド・グラスとともに,民衆教化のため福音書の内容から聖母伝や聖人伝を物語るのみならず,聖書によって天地・人類の創造から人類の歴史を説明し,人間が知り,心得ておくべき〈自由七科〉〈12美徳と12悪徳〉〈月暦〉が教会堂装飾の浮彫として,寓意人物像や実際の農民や騎士の姿をもって表されている。アミアンの右扉口は中心柱像に表された土地の聖人フィルマンにささげられるなど,聖人像が扉口にならび,その伝記が描かれ,刻まれることも新時代に盛んにおこなわれた。ある聖人を中心に講中がつくられ,また組合はその守護聖人をもつことによって,古い聖人崇拝は新たな民衆と結んでその図像をつくる。

現実との接触は,彫像の現実感の充実を欲求して,ゴシック彫刻の写実主義となって現れ,中世人の理想とする人間像が現実感をもって表現される。シャルトルの彫像には従来の形式がまだ保守され,パリ,アミアンは荘重さを失わずに人間らしさを満たし,ランスにいたると豊かな技巧で写実のうちに,あるいは古代彫刻にならってゴシック彫像の美を発揮し,〈ランス派〉といわれる機知にとんだ木彫像をも生んでいる。13世紀の半ばからすでに写実主義の進行は古典主義を破り,14世紀は個性化を進めた肖像ないし肖像的作例と優美なマンネリズムの彫像が現れている。ネーデルラント出身のスリューテルはディジョンのブルゴーニュ公のもとで制作したが,力強い写実主義をもって,これまでの優美なマンネリズムを打破し,性格的な劇的彫像を実現し,建築と独立した15世紀彫刻に決定的方向をあたえた。

イギリスの教会堂建築も多く宗教戦争によって破壊されたが,正面や内陣を彫像群で飾り,ことに14世紀の内陣や墓廟にゆたかな装飾を施している。すぐれているのは後期ロマネスクからゴシック様式にわたるドイツ彫刻で,13世紀のバンベルク,ナウムブルク,マクデブルクの彫像群,13~14世紀のシュトラスブルクの彫刻は,フランスに劣らず,力強い性格的表現にひいでている。14世紀は墓碑彫刻,肖像彫刻に特色のあるものをのこし,15世紀には祭壇彫刻として発達し,その世紀の終りから16世紀初めの,木彫に鋳像に名匠の輩出した黄金時代を準備している。

絵画

絵画の部門において,ステンド・グラスとともにまずとりあげるべきものは写本装飾のミニアチュールである。後期ロマネスク絵画は古典的ビザンティン様式の影響をうけいれて,その人間像を自然な姿に近づけようと努めるが,これに自分たちの環境を反映させ,人間的感情の明らかな姿を描きだすのは,13世紀初めのイギリスとフランスのミニアチュールで,やがて建築の豪華な枠にかこまれ,ステンド・グラスの影響をうけた濃い色彩と強い線をもちい,13世紀後半からは王侯のぜいたくな生活環境を反映する貴族趣味と工芸的な繊細趣味が現れる。《聖王ルイの詩篇》は当時のパリ美術のよい例である。これらの傾向は14世紀のミニアチュールはもちろん,諸工芸から彫刻,やがて興隆する板絵にまで浸透し,写本装飾の代表的画家ピュセルの画風はパリ様式として,当時のゴシック美術を支配した。しかし,同時にこの繊細な様式には庶民的な趣向が反映していることを忘れてはならない。13世紀後半から現れる世俗画家が,そのおもな遂行者となって,実生活や自然の観察や庶民的なユーモアが添えられる。この民衆的な写実主義がゴシック絵画をマンネリズムのうちに死滅することから救うので,14世紀後半から活躍するネーデルラント出身の芸術家たちはこの着実な写実主義の推進者であった。

壁面をのこさぬ北方のゴシック建築では,壁画は城館の装飾にすぎないが,壁に掛けられたタピスリーが重用され,まずパリとアラス,ついで15世紀にはアラス,トゥールネ,ブリュッセルなどフランドル諸市が制作地で,宗教的・史伝的題材その他,当時の風俗を扱ったものがおもしろい。

金工

金工では,エマイユ(七宝)が前代にひきつづいてライン川,マース(ムーズ)川流域の工房とリモージュで製作され,ついで14世紀パリの俗人工房は金工の小像や小箱,杯などの洗練された作品を生み,しばしば透明エマイユをいろどっている。しかし,とくに珍重されたのは象牙細工で,13~14世紀に最盛期に達したパリの工房は,たくさんの小聖像や聖像板,鏡箱,宝石箱をつくって,パリ様式を伝えひろめるのに貢献している。

ゴシックからルネサンスへ

14世紀の図像芸術に大転回をあたえたのは13~14世紀のイタリア絵画である。この新興イタリア美術は,これがただちに15世紀のルネサンスに連なるところから,ゴシック美術を狭義に解してそのうちに入れない傾向があるが,他の西ヨーロッパの同時代美術と相互に影響関係があるので,この点からとりあげることとする。イタリア美術復興のさきがけをする彫刻家ニコラ・ピサーノとその子ジョバンニの芸術には,古代彫刻の影響とともに,ゴシック彫刻とその新気運の影響があった。ジョバンニの情熱には新興イタリア都市の誇らかな人間的自覚があり,これが開花するのがジョットの芸術であった。ジョットに先だって,イタリア絵画復興の気運はフィレンツェのチマブエ,カバリーニらのローマ画派にうかがわれ,彼らとともにジョットもたずさわったアッシジのサン・フランチェスコ教会壁画制作は画期的な事件であった。フランチェスコの精神革命は,キリスト教的愛をもって人間をも自然をも正面からうけいれ,キリストの生涯,その受難を身近な体験として感得させるものであったが,その生涯を描いた壁画はイタリア美術に新しく人間感情の高揚,宗教的激情の吐露の道をひらき,また現実感を充実させ,自然の観察をおこなわせた。ジョットはアッシジ,パドバ,フィレンツェ(サンタ・クローチェ教会)の壁画において,このような現実感のこもった劇的な宗教芸術を実現したのであった。フィレンツェのジョットとその門人たちの活動に対し,ドゥッチョ・ディ・ブオニンセーニャ,マルティーニおよびロレンツェッティ兄弟らのシエナ派の活動もめざましかった。ドゥッチョらはビザンティン絵画の伝統をおしすすめ,精巧な技巧をもって,現実感に裏づけられた中世宗教画の美を発揮する。ここには14世紀ゴシック絵画に見られる貴族的優美さの反映がうかがわれる。マルティーニの多方面の才能は,これを現実感の充実と優美さ,さらに宗教的情熱の表現にひろげる。ロレンツェッティ兄弟はジョットの影響をうけいれ,また現実描写に一歩を進める。これらイタリア14世紀の画家たちは,宗教画における感情表現をまったく一新し,ことに〈受難〉を中心とする題材は西ヨーロッパ全体の宗教図像を一新することになる。その様式における現実感の充実は,人体像,その姿態,身ぶりに権威をあたえ,また優美さをあたえて,その影響も深い。さらにその奥行きのある空間構成は,やがて科学的透視図法に発展する源であるが,まもなく西ヨーロッパ全体にひろまって,板絵やミニアチュールにとりいれられる。マルティーニが晩年アビニョンの教皇庁に招かれたことは,この南北様式の融合を促進し,14世紀後半から15世紀初めにかけて全ヨーロッパ的流行を見せる国際ゴシック様式の誕生となった。

ここで14世紀祭壇画が重要な部門として現れ,ステンド・グラスやミニアチュールに代わるべき主導的地位を得ていくのであるが,その板絵のテンペラ技法は時代の繊細優美な趣向にも応じ,また写実的な視覚をも育成させる。イギリス王リチャード2世の小祭壇画や,フランス王ジャン(善良公)の肖像画が,当時の宮廷画家の画風をよく伝えている。ドイツの板絵は各地方に多様な発達をし,プラハ,ウィーンはイタリアの影響をうけ,国際ゴシック様式の系統をとり,ケルン派は14世紀に甘美な画風をもってあらわれ,15世紀にロホナーのような大画家を生む。ハンザ同盟諸市は民衆的な率直な画風をむかえ,14世紀から15世紀初めにハンブルクでマイスター・ベルトラムMeister Bertram von Minden(1340ころ-1415ころ)が名高く,同じころコンラート・フォン・ゾーストKonrad von Soest(1370ころ-1425ころ)はケルン派の様式をまじえ,マイスター・フランケは国際ゴシック様式に近づいている。フランスやネーデルラントでは15世紀初め,マルーエル,ブルーデルラムや,《ベリー公のいとも豪華な時禱書》の装飾をしたランブール兄弟らが国際ゴシック様式の最後をかざり,やがてファン・アイクは写実主義を徹底させ,油彩技法によって個人的視覚を確立して,新しい近代絵画の第一歩を踏み出す(ヘントのシント・バーフ教会の《神秘の小羊》大祭壇画,1432)。彼やファン・デル・ウェイデンらのフランドル画派は,建築よりも先んじて絵画をゴシック様式から解放したといえよう。

執筆者:吉川 逸治

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ゴシック美術」の意味・わかりやすい解説

ゴシック美術

ごしっくびじゅつ

ヨーロッパ美術史の様式の一つ。ゴシックgothicという用語は、15世紀のイタリアの人文主義者たちがローマ式書体に対し中世式書体の呼称として用いた「ゴテコ」に由来する英語式表記であるが、美術史上の用語として最初に採用したのは『美術家列伝』の著者としても有名な16世紀の画家兼建築家バザーリである。その意図は、古代ローマ美術を破滅に導いたゴート人の建築様式を過小評価しようとする一種の偏見によるものであった。18世紀後半になって、その様式上の特質が正当に評価されていくにつれ、12世紀後半から16世紀初頭まで(イタリアでは13世紀初頭から15世紀中期まで)の、ヨーロッパ中世美術のロマネスクに次ぐ様式名に適用されるようになった。

[濱谷勝也]

建築

ゴシック様式がその突破口を開くのは聖堂建築においてであるが、建築家たちにとって最大の難題となったのは、しだいに高さを増していく石造穹窿(きゅうりゅう)(ボールト)の架構法であった。それを解決し、構造上の安定を確保しながら上昇性を維持する主要素となったのは、リブ(肋骨(ろっこつ)状アーチ)穹窿と尖頭(せんとう)アーチである。リブ穹窿の最初の使用例はミラノのサンタンブロージョ聖堂とイングランド北部のダーラム大聖堂のロマネスク建築にみられるが、これが北フランスに伝えられて、12世紀前半に最初のゴシック式聖堂を生み出す契機となった。交差穹窿の梁線(りょうせん)に沿って対角線をなすリブは、穹窿の重量を分散させ、これを支柱へと導き、壁体に負わされる横圧を軽減させる機能をもっている。またリブの採用は、建築規模の拡大に役だっているばかりでなく、穹窿における複雑な力線を明確に視覚化し、合理的な秩序を備えた建築構成を実現させていった。

尖頭アーチを用いた建築デザインはイスラム建築にその源流がみられるが、イスラムの影響下で造営されたシチリア島や南イタリアの聖堂建築が媒介したのか、あるいは十字軍によってもたらされたのか、ヨーロッパに流入した経路は明らかでない。しかし、現在は廃址(はいし)となっているクリュニー修道院聖堂などのロマネスク建築に、すでに用いられていたことは確かである。リブ穹窿の発展と結合した尖頭アーチのモチーフは、穹窿の交差部はもちろん、入口、窓その他のすべてのアーチ構造に適用されている。そして尖頭アーチの角度は力学上の解決法に基づいて多様に変化するが、これによって聖堂のプランの変更も自由になった。一方、壁体の脆弱(ぜいじゃく)さを補うために外壁に沿って設けられた控壁(バットレス)や飛梁(とびばり)(フライング・バットレス)は、ステンドグラスや狭間(はざま)飾り(トレサリー)による採光面の拡大に役だつとともに、ゴシック独自の外観構成を実現した。

これらの諸要素を総合的に取り入れ、12世紀中期にサン・ドニ修道院の内陣と西正面の改築に着手し、最初のゴシック建築を生み出したのは、修道院長シュジェールである。これに続いてサンス、ラン、そしてパリと大規模な大聖堂が相次いで起工され、初期ゴシック様式が確立された。これら12世紀のゴシック聖堂には、まだロマネスク的性格が残されていたが、ゴシック的要素をほぼ完全に具備した代表的事例は、13世紀初期に着工されたシャルトル、ランスおよびアミアンの大聖堂である。

フランス北部に発生したゴシック様式は隣接諸国へ伝播(でんぱ)していくが、各地域によってそれぞれ独自の様相をみせながら進展する。イギリスでは、13世紀初期からリンカーン、ソールズベリー、ヨークなどの大聖堂が造営されたが、フランスの影響を受けながらも明快な比例と単純な比例を求め、アーリー・イングリッシュ(初期イギリス式)とよばれる独自の様式を確立した。ドイツでは、国境を接するフランスの各地からこの新様式が流入するが、とくにケルンとストラスブールの大聖堂にフランス様式が顕著である。一方ドイツの建築家たちは、フライブルクやウルムの大聖堂に例証されるように、双塔形式を排して、正面中央に1基の大塔を据え、またマールブルクのエリザベート聖堂では身廊と側廊の高さをほぼ同じくして、聖堂内に単一空間をつくる「ハルレンキルヘ」Hallenkircheの形式を開発している。

12世紀末期からイタリアの諸都市にも、シトー派修道会を通じてこの北方様式が流入する。しかしイタリアの建築家たちは、フランス・ゴシック様式が達成した垂直性を強調する構造体系を拒否し、伝統的なバジリカ式に近い様式に固執した。13世紀中期以降にシエナ、フィレンツェ、オルビエートなどの大聖堂がゴシック様式を取り入れながら造営されたが、リブ穹窿は構造的な意図よりも装飾的効果が重視されており、壁体の色大理石による横縞(よこじま)模様は、むしろ垂直性を抑止する役割を果たしている。ドイツ、フランスの建築家とイタリアの建築家との間で、構造か装飾かをめぐり長い論争を経て建立されたミラノ大聖堂には、アルプスを境にした南北ヨーロッパの様式観が折衷されており、その外観構成は多くの人の関心を強くひきつける。

[濱谷勝也]

彫刻

現存するゴシック彫刻の最初期の事例は、シャルトル大聖堂西正面(1194年の火災の残部)の円柱人像群(スタテュ・コロンヌ)に代表される。円柱状の形態や衣服のひだの装飾的な線刻は、まだロマネスク様式の名残(なごり)をとどめているが、顔面には人間的な感情がみなぎり、ゴシック様式の萌芽(ほうが)が明白に認められる。典型的なゴシック彫刻の興隆がみられるのは13世紀の北フランスであり、パリ、シャルトル(南北正面)、ランス、アミアンなどの大聖堂の正面は、多数の立像、浮彫りで覆われる。そして人間や動植物の表現は、ロマネスクの抽象的な傾向から脱却し、自然主義ないし人間主義へと進展する。この世紀にはまた神学が隆盛を極め、聖堂を装う彫像群は「石の聖書」といわれるように、明確な宗教的秩序によって統一された。正面の中央入口には中心柱を背にキリスト像が置かれ、左右の壁面に6人ずつの使徒像を伴う。両わきの入口には聖母子と諸聖者がそれぞれ配され、入口上部を覆う奥行のある帯状アーチには天使や預言者の群像が並び、その周囲の壁面には「美徳」と「悪徳」を表す寓意(ぐうい)像や「十二か月の行事」にちなむ人間像がはめ込まれる。神から一般の庶民に至るまでの人間像が多様に表現され、中世的人間主義を反映する新しい美術領域が開拓されたのである。

イタリアでは彫刻においても独自の様相を示している。その先駆者はニコラ・ピサーノと、その子ジョバンニである。ニコラは南イタリアの出身であるが、この地方は神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世によって古代彫刻の復興が早くから促進され、同時にゴシック様式の流入もみられた。ニコラが1260年にピサで最初に制作した説教壇の浮彫りとその建築的細部には、彼が南イタリアで体得したと思われる両様式が明瞭(めいりょう)に識別される。ジョバンニは建築家としてシエナ大聖堂の正面(ファサード)下部その他の設計にあたっており、彫刻家としての代表作はピストイアのサン・タンドレア聖堂の説教壇であるが、これらの作品は、彼がゴシック様式に精通していたことを如実に物語っている。

ゴシック彫刻の掉尾(ちょうび)を飾る美術家はフランドル出身のクラウス・スリューテルである。彼の代表作はディジョン郊外シャンモール修道院に制作した『モーセの井戸』であるが、それまで建築の付属物として発展してきた彫刻を、徹底した写実をもって建築から独立させ、新時代にふさわしい人間表現を確立している。

[濱谷勝也]

絵画

ゴシック式聖堂の壁体の量塊性を除去しようという建築家たちの意図は、結果として巨大なステンドグラスの発展を促すことになった。現存するもっとも早期の事例は、サン・ドニ大聖堂の放射状祭室群の窓を装うものであるとされるが、赤、青、橙(だいだい)および緑を主色とするその手法は、パリ(現存せず)、シャルトル(西正面)の大聖堂に伝えられ、また西部フランスではアンジェ、ポアチエの大聖堂などに優れた作品が生み出された。13世紀になると図像体系も豊富になり、技術のうえでも紫を主とする配色が細分化され、シャルトル大聖堂に代表されるように、広い空間が天上的雰囲気で満たされるようになる。

純粋なゴシック建築の発展をみなかったイタリアでは、ステンドグラスのかわりに壁画が隆盛を極める。ゴシック風の線描と色彩によって独自の画風を確立したシエナ出身のシモーネ・マルティーニは、晩年をアビニョンで過ごすが、シエナの画風とパリのゴシック絵画との媒介者となり、いわゆる「国際的ゴシック様式」の形成に関与している。ゴシックの伝統から出発して、油彩画の研究を重ね、近世絵画への道を確立したのは、フランドル出身のファン・アイク兄弟である。有名な『ガンの祭壇画』に代表される諸作品の迫真的な描写は、確かに近世絵画の誕生を示すものであるが、同時に中世的な象徴主義に対する執着も払拭(ふっしょく)され尽くしてはいない。

[濱谷勝也]

『吉川逸治編『世界美術全集29 西洋中世Ⅱ』(1963・角川書店)』▽『H・ホーフシュテッター著、飯田喜四郎訳『ゴシック』(1970・美術出版社)』▽『アンリ・フォション著、神沢栄三郎他訳『ゴシック』(1972・鹿島研究所出版会)』▽『堀米庸三編『大系世界の美術12 ゴシック美術』(1974・学習研究社)』▽『F・ドイヒラー著、勝国興訳『西洋美術全史7 ゴシック美術』(1979・グラフィック社)』

百科事典マイペディア 「ゴシック美術」の意味・わかりやすい解説

ゴシック美術【ゴシックびじゅつ】

→関連項目ゴシック・リバイバル|バットレス|ハレンキルヘ|ファサード|フランボアイヤン様式|ボールト|モントロー|ラスキン

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ゴシック美術」の意味・わかりやすい解説

ゴシック美術

ゴシックびじゅつ

Gothic art

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のゴシック美術の言及

【イギリス美術】より

…本項では,グレート・ブリテン島,アイルランド島を中心とした,いわゆるイギリス諸島全体にわたる美術の流れを概観する。なお〈アイルランド美術〉〈ケルト美術〉の項目も参照されたい。 イギリスは,文学においてはチョーサー,シェークスピア以後,大陸諸国と比較しても遜色ない逸材を生んだが,美術に関しては常に高い水準を保ってきたわけではない。中世のケルト美術,18世紀中葉から19世紀にかけての絵画,17~18世紀の建築などは,全ヨーロッパ的な見地からしても誇るに足るものである。…

【イタリア美術】より

…

[ゴシック]

このような産業と通商による富の増加,これに伴う市民層の興隆,都市の繁栄は,12世紀になると西欧全体にわたり,ビザンティンの勢力の衰退とあいまって,西欧は初めて自己の独自性を示す固有の文化的完成期を迎えることとなった。この時期をゴシック(イタリア語ではゴティコgotico)と呼ぶ(ゴシック美術)。ゴシック建築はリブ・ボールトを特徴とし,垂直方向に高く伸びたカテドラルが,フランス,ドイツで建てられた。…

【教会堂建築】より

…ロマネスク教会堂は壁構造という点で古代末期の教会堂と同じだが,壁を大理石やモザイクで外装しないので,壁がもつべき本来の役割を力強く表現する(ロマネスク美術〈建築〉)。この教会堂に石造天井をかける試みを通じて,また堂内の壁体を組織的に分節する努力を通じて,12世紀半ばごろ,最終的には石造でありながら骨組構造によるゴシック建築を完成する(ゴシック美術〈建築〉)。この骨組みの表面を柱型・付柱,繰型(モールディング)などで覆うことによりその線的表現をさらに強化し,〈神の国〉を目ざす限りない垂直性の追求とステンド・グラスの壁を透過する微妙な光の効果とあいまって,堂内に幻想的で超越的な宗教的空間を実現した。…

【国際ゴシック様式】より

…1370年ごろから1420年ごろにかけてヨーロッパ各地で制作された,絵画を中心に彫刻,工芸に共通してみられる様式。ゴシック様式が北フランスのイル・ド・フランスからヨーロッパ各地に伝播し13世紀に定着した後,14世紀中葉から複数の中心地の間で一方的影響ではなく,相互交流が頻繁となって均質な傾向が形成された。この成立経過の国際性から,〈国際ゴシック様式〉との呼称が生まれた。19世紀末にフランスの美術史家クラジョL.Courajodが,1400年ごろのヨーロッパ美術の〈国際的傾向〉として〈普遍的ゴシック性gothicité universelle〉を認めたのがはじまりである。…

【スペイン美術】より

…後期ゴシックが,そのムデーハル化ともいうべき国民様式のイサベル様式を発展させたのは注目に値する。ゴシック美術ロマネスク美術

[ルネサンス以降]

ルネサンス(16世紀)は,ゴシックとは逆に,きわめてスペイン的な様式から純イタリア様式へと展開した。これは,まずゴシックの構造にルネサンス的装飾モティーフ(円形浮彫,胸像,紋章,グロテスク文様など)をはりつけたような様式,その細工が銀細工plateríaを想起させるところからプラテレスコとよばれた様式から出発した(プラテレスコ様式)。…

【ドイツ美術】より

…しかし15世紀後半のドイツ絵画で大きな役割を演じたのは,プライデンウルフHans Pleydenwurf(?‐1472),ウォルゲムートMichael Wolgemut(1434‐1519),ションガウアー,ホルバイン(父),パッヒャーらであり,彼らはネーデルラント絵画や北イタリア絵画の直接間接の影響を受けた作品を創造し,デューラーの登場を準備した。ゴシック美術

【ルネサンス】

古代世界を再生させることを目標としたルネサンスは,直接古代を知らない北方,なかんずくドイツにおのずからイタリアとは異なる様相をもたらし,加えて宗教改革運動がドイツ固有の問題として,この期の社会を大きく揺り動かした。 まず絵画では,デューラーとグリューネワルトとがドイツのルネサンスを代表する両雄である。…

【フランス美術】より

…写本制作活動はなお活発に続けられ,また聖人崇拝が広まるにつれて,金や宝石で飾られた豪奢な聖遺物箱が多く生み出された。 12世紀の中ごろ,尖頭アーチが登場し,それに続いてリブ・ボールトが利用されるようになると,ゴシック美術の時代に移る。12世紀のサン・ドニ修道院,サンス大聖堂に続いて,13世紀に入るとパリ,アミアン,シャルトル,ランスなどで,つぎつぎと壮麗な大聖堂が造営された。…

※「ゴシック美術」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...