翻訳|atropine

精選版 日本国語大辞典 「アトロピン」の意味・読み・例文・類語

アトロピン

改訂新版 世界大百科事典 「アトロピン」の意味・わかりやすい解説

アトロピン

atropine

ナス科の植物のベラドンナ,チョウセンアサガオ,ハシリドコロなどの根や茎からとられたアルカロイド。天然にはl-ヒオスシアミンとして存在するが,抽出によってラセミ(dl-)体となる。このラセミ体のdl-ヒオスシアミンをアトロピンという。無色針状結晶で,融点114~116℃。アトロピンの名の由来は,中世のイタリアで婦人が瞳孔散大により美しくなるためベラドンナ(belladonnaは美しい婦人の意)を煎剤として点眼したが,ベラドンナの属名がAtropaであることによる。薬理作用は抗アセチルコリン作用(抗コリン作用)と中枢作用がある。抗アセチルコリン作用はアセチルコリンのムスカリン様作用(副交感神経節後繊維が支配する平滑筋におけるアセチルコリンの作用で,アルカロイドのムスカリンが選択的に作用する)に拮抗する作用で,この作用をもつものは代表的な副交感神経遮断薬として用いられる。胃や小腸などの消化管,気管支など多くの平滑筋臓器の緊張の緩和(副交感神経の支配が弱い子宮の運動は影響をうけにくい),涙・汗・消化液など腺分泌の減少,瞳孔散大や頻脈をおこす。中枢作用としては,大量に用いると,大脳皮質とくに運動野の興奮をおこす。アトロピンは,消化管,皮下組織から容易に吸収され,組織に分布する。24時間以内に,未変化のまま,またはトロピンとトロパ酸に分解され,尿中に排出される。

適応と副作用

日本薬局方には硫酸アトロピンとして収載されており,1回0.5mgを内服または皮下注射で用いる。極量は1回1mg,1日3mg。(1)鎮痙(ちんけい)薬として,消化管・胆管・膀胱・気管支の収縮(痛み)の緩和。(2)腺分泌抑制薬として,胃液分泌抑制,制汗,唾液や気管支分泌の抑制,さらにモルヒネと併用して全身麻酔の際におこる過剰分泌の抑制に用いる。(3)瞳孔散大薬として1%溶液を検眼の際に用いる。(4)パーキンソン症候群の振戦や固縮にも使用される。常用量では強い副作用はないが,口渇,視力障害,排尿困難(老人で)をおこすことがある。大量を誤って用いたときの中毒として,興奮,幻覚,錯乱,昏睡がおこる。中毒に対してはネオスチグミン(0.5~1mg)を注射する。

アトロピンは前記のような薬理作用をもっているが,そのうちの一つの薬効を期待してアトロピンの代用薬が開発されている。鎮痙薬としては,臭化メチルアトロピン,臭化メチルスコポラミン,臭化ブチルスコポラミンのような第三アミンをもったアルカロイドから誘導される第四アンモニウム化合物のほか,アトロピンのもっているトロピン構造を開裂した化合物が多数用いられている。たとえば臭化メチルベナクチジン,臭化メタンテリン,臭化プロパンテリンなどである。散瞳薬としては,臭化水素酸ホマトロピンやトロピカミトの1%溶液を用いる。アトロピンの作用は持続時間が長いが,これらの作用は持続時間を短くする,すなわち回復をはやくする(24時間で正常となる)特徴をもっている。抗パーキンソン薬としては,中枢性の抗コリン薬である塩化トリヘキシフェニジルや塩酸ビペリデンがある。

執筆者:高柳 一成

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「アトロピン」の意味・わかりやすい解説

アトロピン

→関連項目アルカロイド|幻覚薬|スコポラミン|寝汗|ムスカリン|ロートエキス

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「アトロピン」の解説

アトロピン

アトロピン

atropine

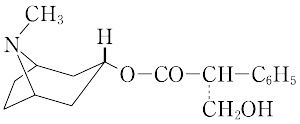

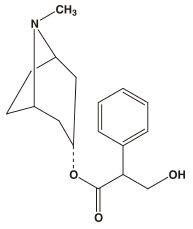

C17H23NO3(289.38).DL-ヒオスシアミンともいう.種々のナス科のAtropa belladonna,Hyoscyamus niger,チョウセンアサガオDatula stramonium,ハシリドコロScopolia japonicaなどの葉および根のなかに含まれるトロパンアルカロイドの一つ.トロピンのD,L-トロパ酸エステル.硫酸塩として精製する. 無色の長柱状晶.融点116~118 ℃.エタノール,クロロホルムに易溶,エーテル,熱湯に微溶.副交感神経遮断作用があり,アセチルコリンときっ抗し,どう孔散大,血圧低下,幻覚をもたらす.ヒオスシアミン(融点108 ℃.

無色の長柱状晶.融点116~118 ℃.エタノール,クロロホルムに易溶,エーテル,熱湯に微溶.副交感神経遮断作用があり,アセチルコリンときっ抗し,どう孔散大,血圧低下,幻覚をもたらす.ヒオスシアミン(融点108 ℃. -21°(エタノール))は,トロピンと(-)-トロパ酸のエステルで,共存することが多い.LD50 750 mg/kg(ラット,経口).[CAS 51-55-8]

-21°(エタノール))は,トロピンと(-)-トロパ酸のエステルで,共存することが多い.LD50 750 mg/kg(ラット,経口).[CAS 51-55-8]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アトロピン」の意味・わかりやすい解説

アトロピン

あとろぴん

atropine

ナス科の植物に含まれるアルカロイドの一種で、天然にはl‐ヒヨスチアミンとして存在し、抽出の過程でdl体となる。1831年ベラドンナ根より分離された。日本薬局方には硫酸アトロピンとして収載されている。硫酸アトロピンは無臭、無色の結晶または白色結晶性粉末で、水にきわめて溶けやすい。代表的な副交感神経遮断薬(抗コリン薬)で、副交感神経節後線維に働き、アセチルコリンと競合反応をおこして遮断する。また、平滑筋および分泌腺(せん)の機能を抑制することから、消化器や気管支など平滑筋臓器のけいれん緩和に鎮けい剤として、また消化性潰瘍(かいよう)の治療および止汗剤などにも応用される。実際にはアトロピンをおもな有効成分とするロートエキスがよく用いられる。そのほか、瞳孔(どうこう)を広げる作用があるので、眼科では散瞳剤として点眼、注射、内服に用いられる。硫酸アトロピンは毒薬、その製剤は劇薬であり、使用時には十分注意する。副作用として口渇、顔面紅潮、瞳孔散大、乱視、尿閉などがみられる。常用量は1回0.5ミリグラム、1日1.5ミリグラム、極量は1回1ミリグラム、1日3ミリグラム。

[幸保文治]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アトロピン」の意味・わかりやすい解説

アトロピン

atropine

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「アトロピン」の解説

アトロピン

アセチルコリンのアンタゴニストで,ムスカリンレセプターのアンタゴニストとして作用する副交感神経遮断薬.ナス科の植物からとられるアルカロイド.

世界大百科事典(旧版)内のアトロピンの言及

【ハシリドコロ】より

…根茎は生薬のロート根(こん)となり,ベラドンナの日本産代用品とする。有毒成分は複数のアルカロイドで,ヒヨスチアミンhyoscyamine,スコポラミンscopolamineなどを含み,胃痛,胃痙攣(いけいれん),十二指腸潰瘍などに用いられるロートエキスやアトロピンatropine(ヒヨスチアミンのラセミ体)の製造原料とする。 ハシリドコロ属はヨーロッパ,ヒマラヤ,東アジアに7種が知られ,すべて有毒植物である。…

【ベラドンナ】より

…熟すと黒紫色となる。アルカロイド成分であるヒヨスチアミンhyoscyamine,アトロピンatropineなどは鎮痛剤,催眠薬として利用される。原産地はヨーロッパ南西部から西アジアにかけての乾燥地帯である。…

【幻覚薬】より

…精神展開体験とは,自己内界に注意が向かい,思考力や感覚が高まったと感じ,自他の境が不明になり,人類ないし宇宙への合体感を意味する。精神展開薬は化学的に,(1)β‐フェネチルアミン(メスカリン,アンフェタミンなど),(2)インドール系物質(ジメチルトリプタミン(DMT),サイロシビン,ハルミンなど),(3)副交感神経薬(アトロピン,フェンサイクリジンなど),(4)リゼルギン酸誘導体(LSD‐25など),(5)その他(笑気,ナツメグ,マリファナ,バナナの皮など)に分類されるが,作用の強弱によってマイナー・サイケデリクスとメジャー・サイケデリクス(メスカリン,LSD,サイロシビン,DMT,STP,JB‐329など)とに二大別されることもある。

[幻覚薬の研究史]

中央アメリカでは古くからペヨーテなどの幻覚を起こす植物が知られていて宗教や儀式に使われてきた。…

【自律神経薬】より

…

[副交感神経遮断薬parasympatholytic agent]

副交感神経興奮薬によっておこるムスカリン様作用を遮断する薬物。代表的なものとしてアトロピンがあるので,アトロピン様薬とも呼ばれ,抗ムスカリン薬とも呼ばれる。アトロピンは,アセチルコリンが自律神経節,運動神経終末などで発揮するニコチン様作用には影響を与えない。…

【鎮痙薬】より

…内臓平滑筋の異常な収縮・痙攣(けいれん)をゆるめ,痙攣による内臓痛を除く薬物をいう。2種類に大別され,一つはアトロピンによって代表される副交感神経抑制薬(抗コリン薬)で,向神経性鎮痙薬とかアトロピン様作用薬ともいう。アセチルコリンと抑制的に拮抗し,神経の興奮の伝達を遮断し,痙攣をゆるめる。…

【ハシリドコロ】より

…根茎は生薬のロート根(こん)となり,ベラドンナの日本産代用品とする。有毒成分は複数のアルカロイドで,ヒヨスチアミンhyoscyamine,スコポラミンscopolamineなどを含み,胃痛,胃痙攣(いけいれん),十二指腸潰瘍などに用いられるロートエキスやアトロピンatropine(ヒヨスチアミンのラセミ体)の製造原料とする。 ハシリドコロ属はヨーロッパ,ヒマラヤ,東アジアに7種が知られ,すべて有毒植物である。…

【ベラドンナ】より

…熟すと黒紫色となる。アルカロイド成分であるヒヨスチアミンhyoscyamine,アトロピンatropineなどは鎮痛剤,催眠薬として利用される。原産地はヨーロッパ南西部から西アジアにかけての乾燥地帯である。…

【有毒植物】より

…山菜とまちがえて中毒する例の多い植物に,次のようなものがある。山林に自生するハシリドコロ(ナス科)の根はロート根といい,鎮痛,鎮痙に用いられるが,全草にアトロピン系のアルカロイドを含んでいて猛毒である。芽生えを山菜とまちがえてたべたりすれば,その名の通りに走りまわって止まるところを知らずついには死に至る。…

※「アトロピン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...