精選版 日本国語大辞典 「宿場町」の意味・読み・例文・類語

しゅくば‐まち【宿場町】

改訂新版 世界大百科事典 「宿場町」の意味・わかりやすい解説

宿場町 (しゅくばまち)

街道など陸上交通の要地にあって,休泊や運輸などの便を備えた集落。早くから河口,山麓などに発達して,平安時代には淀川と神崎川(三国川または江口川)の分岐点にあった江口(えぐち)や,その河口の神崎(かんざき),蟹島(かしま)などには多数の遊女がいて,京都の貴族らも遊興に赴いたほどであった。宿(しゆく)という名は平安後期から使われ出し,鎌倉時代には駅と併用されているが,しだいに宿が一般的となった。この時代には東海道の通行が多くなり,天竜川西岸の池田宿,浜名橋西畔の橋本宿などは繁華であった。戦国時代には伝馬制をとる大名が出て,それにつれて宿が設けられた。それを拡充整備したのは江戸幕府で,五街道には宿を置いて幕府が直轄した。宿には運輸・通信にあてるために人馬を常備させ,休泊のためには旅籠屋,茶屋を置いた。宿場は従来の集落を基盤にしたものが多いが,新しく近隣から集めて形成した場合もあったので,一宿が行政上では数ヵ村にわたり,あるいは2郡にまたがることもあった。また城下町の場合は,宿に該当するのはその一部分であることが多く,伝馬町と呼ばれた区域がそれに相当した。

宿の長を古くは長者といったが,江戸時代には問屋といい,1名または2名ぐらいいて,人馬の継立てや休泊に関する業務をつかさどった。その事務をとる所を問屋場という。問屋の補佐役は年寄で,数名のことが多い。実務に当たるものには記帳役の帳付,荷物を人馬に振り分ける馬指(うまさし)や人足指などがいた。宿を構成する人々にはおおむね平均した規模の屋敷が割り当てられ,馬か人足を提供する代りに地子を免除されていることが多かった。宿には本陣,脇本陣のほか一般の旅籠屋があって宿泊の用に応じ,休息者のためには茶屋があり,また商店があった。旅籠屋のなかには食売女(飯盛女(めしもりおんな))を置くものもあって,旅行者の遊興に応じた。江戸の出口の品川,板橋,千住,内藤新宿などには数百人の食売女がいて,繁栄を極めていた。東海道では御油,赤坂,岡崎,中山道では軽井沢,追分などが食売女の多い宿場といわれた。旅籠屋は1843年(天保14)の調査では熱田の248軒が最も多く,桑名の120軒,岡崎の112軒がそれに次ぎ,品川,小田原,浜松,四日市が90軒を超えている。熱田,桑名,四日市は伊勢湾の渡海地点であり,小田原は箱根山の東麓であった。このほか淀川渡船場の伏見,東海道と中山道の分岐点の草津などもにぎやかな宿であった。宿場は大名・公家をはじめ諸国の人々が往来する所であったから,文化や風俗の伝播の拠点でもあって,その地域の文化の中心となることが多かった。幕府直轄であった五街道のほかは勘定奉行や諸藩で管理をして,宿の構成は五街道の宿に準じていたが,規模や組織は劣っていた。宿場町の多くは明治になって鉄道が敷設されると衰微するか形態が変わったが,その中で比較的旧観を残している中山道の妻籠(つまご),奈良井,会津西街道の大内の各宿が,特別伝統的建造物群保存地区に指定されている。

執筆者:児玉 幸多

形態と構造

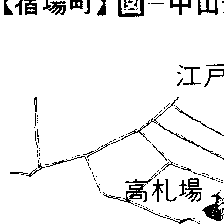

宿場町は街道に沿って長く延びるのが特徴で,近世の大きな宿では長さ1里以上に及ぶものがある。公用人馬の継立てや休泊などの宿業務を運営する問屋場や,参勤交代の大名などが宿泊する本陣,脇本陣がほぼ中央部に位置し,その前後に一般旅行者の利用する旅籠屋,茶屋,煮売屋,そして人足問屋,馬借問屋などが並び,さらに外側に諸商人,諸職人が配され,いくつかの町に分かれている場合もあった。宿場内の街道幅は2~4間と比較的広く,防火や人馬への給水のため道路中央,または道路際に流水路が設けられた。街道両側の敷地割は計画的に行われた短冊形のもので,奥行きはほぼ一定とし,間口に違いがあった。宿役人層を除けば,農業を兼ねるのが普通で,敷地裏側は菜園になっている場合が多い。宿場町の景観は街道や地域によりさまざまで,東海道,中山道など人馬の往来の盛んな宿場では,各敷地の街道沿いに間口いっぱいに主屋が建てられ,江戸時代後期には2階建て板葺きで,大都市の町家と同じような通りにわ式平面の旅籠屋が軒を連ねるようになった。これに対し脇街道や山間の宿などでは,茅葺きの周辺農家とあまり変わらない平面の旅籠屋が街道側に前庭をとり,隣家との間にも間隔をとって並んでいる場合が多い。

執筆者:玉井 哲雄 宿場町の規模は東海道の場合,一般的な宿場町ではだいたい家数300~600軒で,旅籠屋は30~60軒であった。しかし,旅籠屋が多い場合には,熱田宿のように全家数の約45%も占めることもあった。宿場町は街村形態をとるので,軍事防衛的見地から街道の宿場町への出入口には遠見遮断のために湾曲するか,升形街路を形成する。近代に至り多くの宿場町は鉄道の発達により急激に衰退するか,大きく変貌し,新しい交通体系と交通機関に対応する交通都市的集落へと発展していった。

→宿駅

執筆者:山田 安彦

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「宿場町」の解説

宿場町

しゅくばまち

宿駅に指定された在町(在郷町),宿駅在町。戦国大名や近世の幕府・藩は城下町・港町の中心部や,市場町の在町などを宿駅に設定したが,宿役を賦課された在町・市場町で,とくに人馬継立てや旅行者の宿泊業に経済が依存する度合いの高い場合,宿場町とよぶ。一部には神奈川宿などのように,年貢賦課対象の村が複数で一宿を構成する場合もある。街村集落の形態をとることが多いが,地域の経済的中心地となっている場合は,裏町や街区をなした町並みを形成することがある。五街道の宿場町は町端に石垣・土居などによる見付(みつけ)が設定され,問屋場・本陣が町中心に設けられた。江戸中期以降,伝馬の利用増大による宿財政悪化のため,宿の窮迫を訴える宿や,間(あい)の宿に休泊の旅人をとられることを訴える宿が多くなったが,文化・文政期の宿場町は増大した旅行者の休泊により繁栄した。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

百科事典マイペディア 「宿場町」の意味・わかりやすい解説

宿場町【しゅくばまち】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...