精選版 日本国語大辞典 「本陣」の意味・読み・例文・類語

ほん‐じん‥ヂン【本陣】

- 〘 名詞 〙

- ① 左・右近衛大将のそれぞれにとっての、左または右近衛の陣の座。また、まれに、公卿にとっての、陣の座の自分の座席。

- [初出の実例]「大将着二本陣一者、不レ着二本座一」(出典:西宮記(969頃)八)

- ② 陣営で、総大将の居所の置かれている部分。本営。本備え。

- [初出の実例]「新皇、本陣に帰るの間、立ちて咲ひ下れぬ」(出典:将門記(940頃か))

- ③ 江戸時代、宿駅で参勤交代の大名のほか、宮家・公卿・幕府役人・高僧など、主に貴人の休泊する大旅館。戦国大名の直営休泊所であった御殿・御茶屋・御仮屋、または私的宿泊の大名宿がもとで、それが寛永一二年(一六三五)の参勤交代制の実施以後、本陣職として恒常的な公的宿泊機関となった。通常、一宿に平均一、二軒あったが、全くない宿も、また五、六軒並置される宿もあった。大旅籠屋(おおはたごや)。本陣宿。

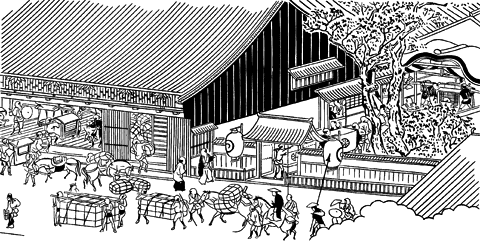

本陣③〈東海道名所図会〉

本陣③〈東海道名所図会〉- [初出の実例]「水桶に秋こそかよへ御本陣〈正友〉 いかに面々火用心火用心〈雪柴〉」(出典:俳諧・談林十百韻(1675)下)

百科事典マイペディア 「本陣」の意味・わかりやすい解説

本陣【ほんじん】

→関連項目板橋宿|板鼻|今須|岩淵|江尻|品川宿|宿・宿駅|宿村大概帳|白須賀|千住宿|高井戸|高宮|鳥居本|内藤新宿|奈良井|旅籠|原|番場宿|福島|藤川|布田|二川|保土ヶ谷|吉田|旅館

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「本陣」の意味・わかりやすい解説

本陣

ほんじん

近世の宿泊施設の一つ。おもに勅使、院使、宮、門跡(もんぜき)、公家(くげ)、大名、旗本などが宿泊した。起源は、1363年(正平18・貞治2)足利義詮(あしかがよしあきら)が上洛(じょうらく)に際し、その旅宿を本陣と称したのが始まりというが、これが近世にまで続いたとは考えにくい。近世初期には大名らの宿泊する施設は一定せず、宿駅の上等の家屋が宿舎にあてられ、それがしだいに本陣と称されるに至ったといわれ、本陣に先行するものとして御殿や御茶屋があり、1635年(寛永12)の参勤交代実施に伴い本陣が存在するようになったともいわれる。

本陣の建物は玄関、書院、門構(もんがまえ)を備えているのが一般的で、非常時の逃走の細工や、外部からの侵入者を防止する設備が設けられている場合もあった。大名など本陣の利用に際しては数日前に関札(せきふだ)が本陣に運ばれ、止宿一両日前にはこれが掲示され、他者の宿泊はできなくなった。本陣があいていないときは脇(わき)本陣を利用した。これは本陣に準じるが、旅籠(はたご)屋の性格をも有した。本陣は一般の旅籠と異なり飯盛女(めしもりおんな)を置くこともできず、宿泊者も限定されていたため、ある程度幕府の保護はあったが経営は苦しく、定宿としている諸大名などから援助を受けることもあった。しかし諸大名のなかには、格式ばり、費用のかかる本陣を敬遠して本陣以外に休泊する者もあり、幕府は禁令を出している。主要街道の本陣数は、1843年(天保14)の調査によると、東海道が111、中山(なかせん)道が72、日光道中が24となっている。1870年(明治3)民部省布告により廃止された。

[山本光正]

『大熊喜邦著『東海道宿駅と其の本陣の研究』(1942・丸善)』▽『大島延次郎著『本陣の研究』(1955・吉川弘文館)』▽『丸山雍成「初期本陣に関する一試論」(『日本歴史』205号所収・1962・吉川弘文館)』▽『宮本常一編著『大名の旅』(1987・八坂書房)』

改訂新版 世界大百科事典 「本陣」の意味・わかりやすい解説

本陣 (ほんじん)

江戸時代,街道宿駅において参勤交代の大名,幕府役人,勅使,宮門跡その他の貴人が休泊した公認の大旅館をいう。本陣とは元来,天皇が朝覲行幸などする際,その行列の中心である鳳駕をかこむ一陣をいい,後には軍陣の中核,大将のいる本営を意味したが,江戸時代には大名などの宿陣の意味から,転じて道中休泊の中心となる民間経営の宿屋をさすようになった。その始源は室町・戦国時代とする説もあるが,正しくは江戸時代に入り大名宿の主人が本陣役に任命されて以降であろう。休泊形態は木賃形式すなわち大名の自身食事賄いを原則として,旅籠(はたご)形式をとることはまれである。本陣の収入は,休泊者の支払う休泊料と本陣主以下への祝儀のほか,補助金などで,大名等の財政窮乏とともに本陣も衰退した。1870年(明治3)本陣の名称は廃止された。なお脇街道などでは,本陣に相当するものに藩営の御茶屋,御仮屋,御旅屋などがあった。また本陣に準ずるものとして,本陣,旅籠屋の両機能を併せもつ脇本陣があり,いずれも幕末,明治初年まで続いた。

執筆者:丸山 雍成 規模の大きな宿駅(宿場町)では本陣,脇本陣が数軒あった。本陣は旅館とともに他の商業を営むのが普通で,その建物は一般の商家と同様に往還に面して主屋を建て,これに一般商家ではもてない御成門や貴人の住宅様式である書院を加えたものと,主屋を一般商家のように往還に面して建てず,広い敷地を構え,その中に武家住宅のように建てる場合とがあった。建築的には,本陣は庶民の住いである民家と,貴族の住宅様式である書院とを併せもつものであった。本陣,脇本陣の遺構は全国には少なからず残存しているが,この両者が残存している例は多くない。山陽道矢掛宿(現,岡山県矢掛町)には本陣石井家と脇本陣高草家の両者が現存し,ともに重要文化財に指定されている。

執筆者:宮沢 智士

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「本陣」の意味・わかりやすい解説

本陣

ほんじん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「本陣」の解説

本陣

ほんじん

大名宿とも。公家や幕府役人,大名など貴人の宿泊所。起源は室町時代だが,実際に機能・役割を発揮するのは1635年(寛永12)参勤交代制の実施による。全国の大名が江戸と国元の往復に,行列をともなって宿駅の本陣に止宿するため発展した。大名の宿泊所としては,本陣に準じる役割をはたした脇本陣・仮本陣・相本陣などがある。本陣は町の有力者によって経営され,苗字帯刀を許された。原則として1宿1本陣だが,東海道小田原宿などは4軒あった。一般の旅籠(はたご)とは違い,門構え・玄関付きの大規模な構えで,宿の本通りに位置することが多い。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

[日本酒・本格焼酎・泡盛]銘柄コレクション 「本陣」の解説

旺文社日本史事典 三訂版 「本陣」の解説

本陣

ほんじん

参勤交代の制によって発達し,宏壮な建築で,経営は休泊料や諸種の補助によった。本陣だけで収容しきれない場合に備えて脇本陣も設けられた。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

防府市歴史用語集 「本陣」の解説

本陣

世界大百科事典(旧版)内の本陣の言及

【合戦】より

…しかし,戦国大名の場合どちらかといえば本城や支城の防備を基軸として家臣団が編成されていたのに対し,支城が破却され(城破り(しろわり)・一国一城令),家臣団の城下町集住を原則とする近世大名においては,合戦を基軸としてすべての家臣が編成されていた。その編成表が分限帳(ぶげんちよう)であるが,それによれば大名の軍隊は,家老を大将とするほぼ1万石程度の戦闘単位である備(そなえ)によって構成され,大名自身も旗本備または本陣と呼ばれる直属の戦闘単位を率いた。各備は先備(さきぞなえ)・二の備・本陣・殿(しんがり)のように合戦における役割によって配列され,本陣からの命令は使番(つかいばん)によって伝達され,その実行が監察された。…

【先陣】より

…中世武家社会における戦時の陣営の一つ。本陣の前方に設けたことに由来し,進撃の最先端を意味した。別に先鋒(せんぽう),前備(さきそなえ)とも称した。…

【旅館】より

…こうした名称と分類は大正時代まで残っていたようで,昭和になってから宿屋という言葉がしだいに廃れ,代わって旅館が広く用いられるようになった。

[歴史]

江戸時代に五街道を中心として交通上の施設が整備されたが,各街道筋には宿場町が発達し,宿場には,本陣,旅籠(はたご),木賃宿の3種の宿泊施設があった。本陣とは,大名など身分の高い人々のための施設で,1635年(寛永12)に参勤交代の制度が施行されてから,江戸幕府によって駅制整備の一環として本格的に整備された。…

※「本陣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...