翻訳|parasite

精選版 日本国語大辞典 「寄生虫」の意味・読み・例文・類語

きせい‐ちゅう【寄生虫】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「寄生虫」の意味・わかりやすい解説

寄生虫

きせいちゅう

parasite

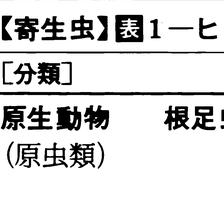

寄生虫は、宿主(しゅくしゅ)とよばれる他の種類の生物に環境と食物を依存している動物である。医学・獣医学領域では、原生動物、扁形(へんけい)動物、線形動物、鉤頭(こうとう)動物、節足動物のうちでヒトや家畜・家禽(かきん)などの脊椎(せきつい)動物に寄生する動物を寄生虫というが、このほかにも寄生生活を営む動物は多数みられ、無脊椎動物の綱のうちで寄生種を含まない綱はないといっても過言ではない。ここでは医学・獣医学で扱う寄生虫について述べる。

寄生虫は種類によってそれぞれ固有の宿主をもち、その宿主の一定の部位に寄生する。宿主の体表に寄生するものを外部寄生虫、体内に寄生するものを内部寄生虫という。吸血のために一時的に宿主の体表に止まるカなども外部寄生虫として取り扱うことがある。寄生生活に適応するにつれて、吸虫や条虫のように宿主の寄生部位に付着するために吸盤や鉤(かぎ)などが発達し、運動器官や感覚器官は退化し、条虫や鉤頭虫のように消化器官がまったく消失したものもある。一方、生殖器官は非常に発達し、体の大部分を占め、1日に10万個以上の卵を産むものもある。原生動物では、宿主体外に排出されたりして環境条件が悪化すると、ふくろ(嚢)をかぶって抵抗型の嚢子(のうし)となり、これが宿主体内に入ってふたたび環境がよくなると栄養型となり、活発に運動し食物をとって増殖する。外部寄生虫も寄生生活に適応して著しく変形を遂げた種類がみられる。

[町田昌昭]

発育環

生活史あるいは生活環ともいう。寄生虫は種類によってそれぞれ特有の発育環をもっているが、かならず1種類以上の宿主を必要とする。寄生虫がその体内で成熟して両性生殖を行う宿主を固有宿主(終宿主ともいう)といい、幼虫期に寄生する宿主を中間宿主という。中間宿主と固有宿主の間に移動宿主(延長中間宿主ともいう)が介在することもある。これは寄生虫の発育にとって不可欠の宿主ではないが、固有宿主に対して有力な感染源となる。

蟯虫(ぎょうちゅう)や鞭虫(べんちゅう)はヒトを固有宿主とし、その発育には中間宿主を必要とせず、体外に排出された卵がふたたびヒトの口から入って感染する。ウェステルマン肺吸虫はヒト、イヌ、トラなどを固有宿主とし、カワニナを第一中間宿主、モクズガニやサワガニを第二中間宿主、イノシシを移動宿主とする。吸虫(二生類)の発育環では固有宿主体内で両性生殖、中間宿主体内(肺吸虫の場合第一中間宿主)で複雑な幼生生殖が行われる。このように両性生殖と幼生生殖とが交互する世代交代を混合生殖(アロイオゲネシスalloiogenesis)という。また糞(ふん)線虫のように両性生殖と単為生殖とが交互する世代交代、すなわち異常生殖(ヘテロゴニーheterogony)を営むものも知られている。

[町田昌昭]

感染経路

寄生虫は固有宿主に侵入するとき一定の経路をもつ。感染力を備えた卵や幼虫が口から入る場合を経口感染、幼虫が皮膚を穿通(せんつう)して入る場合を経皮感染(マラリア、日本住血吸虫、鉤虫(こうちゅう)、糸状虫など)という。このほか母親の胎盤から胎児に移行する胎盤感染(トキソプラズマ、イヌ回虫など)や、母乳から子供に移行する経乳感染(ネコ回虫、イヌ鉤虫など)もある。

[町田昌昭]

病害性

寄生虫の種類、寄生数、寄生部位などによって異なるが、ほとんど症状のないこともある。ウマの盲結腸にはおびただしい数の小形円虫類が寄生しているが、非吸血性の種類はほとんど病害性をもたない。しかしズビニ鉤虫のように、ヒトの小腸に咬着(こうちゃく)して吸血するものでは、1匹が1日に失血させる血液量は0.16~0.23ccに及ぶ。寄生数が多くなれば当然失血量も増加し、約30匹の寄生で宿主の貧血を招くという。またヒトの回虫が胆管や虫垂に迷入したり、ウェステルマン肺吸虫が脳に迷入して重篤な神経症状をおこす。このほか、寄生虫が分泌あるいは排泄(はいせつ)する物質が宿主に有害な化学的障害を与えたり、アレルギー反応による障害も考えられる。吸血性の外部寄生虫ではかゆみや皮膚炎を引き起こすほか、ウイルス、リケッチア、細菌などを媒介することもある。また本来、ヒト以外の動物を固有宿主とする寄生虫がヒトに感染していろいろな疾病の原因となることも知られている。イヌ回虫の幼虫による肝腫大(しゅだい)、アニサキスの幼虫による胃痛や腹痛、広東(かんとん)住血線虫の幼虫による好酸球性髄膜脳炎、有棘顎口(ゆうきょくがっこう)虫の幼虫による皮膚のみみずばれなどがある。

[町田昌昭]

防除

それぞれの寄生虫の発育環のなかでもっとも防除効果のある箇所を切断する。その第一は駆虫である。たとえば幼児に蟯虫が寄生していれば、卵がさかんに放出されて、本人のみならず他の人々にも感染する。この場合幼児1人だけの駆虫でなく、家族や学校で集団駆虫を行えばなおいっそう効果があろう。次に体外に排出された卵や幼虫を殺滅する。これには糞尿処理や中間宿主の問題がかかわってくる。日本住血吸虫は中間宿主であるカタヤマガイの生息地に分布するので、日本では灌漑(かんがい)水路をコンクリート化してカタヤマガイを撲滅し大きな効果をあげている。さらに感染力を備えた卵や幼虫が固有宿主体内に侵入するのを防ぐ。たとえば蟯虫の予防には爪(つめ)を切り、手指をきれいにする習慣をつけ、下着や敷布も清潔にする。また肝吸虫や肺吸虫はそれぞれ淡水産の魚やカニが感染源となっているので、これらの生食を避けることにより感染を防除できる。

[町田昌昭]

日本の寄生虫症の現状

第二次世界大戦直後の日本では、寄生虫感染率が70%を超え「寄生虫王国日本」とまでいわれたが、その後の著しい生活環境の改善によって、現在では4%台にまで低下した。しかしその内容をみると、回虫や鉤虫の感染は確かに激減したが、蟯虫の感染はいっこうに減る傾向がみられない。北海道に分布する多包条虫(エキノコックス)は、キタキツネの毛皮に条虫卵が付着していることが多いので注意を要する。また、近年の食生活の多様化やペット動物との接触から、新しい寄生虫症が登場してきた。すなわち、サバやイカの刺身から感染する「アニサキス症」、クマ肉の生食による「旋毛虫症」、ドジョウのおどり食いに原因する「顎口虫症」、ネコの糞便から感染する「トキソプラズマ症」、幼犬に由来する「イヌ回虫症」などがある。さらに、東南アジアやアフリカなどの地域に出かけ、「マラリア原虫」「アメーバ赤痢(赤痢アメーバ)」「ランブル鞭毛虫」「有鉤条虫」「無鉤条虫」「顎口虫」などに感染する例も増えている。それぞれの寄生虫項目の解説を参照されたい。

[町田昌昭]

改訂新版 世界大百科事典 「寄生虫」の意味・わかりやすい解説

寄生虫 (きせいちゅう)

parasite

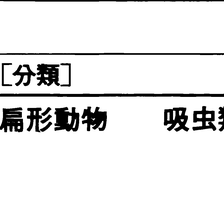

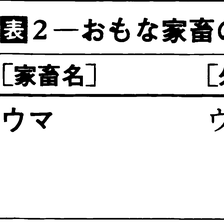

ある生物が他の生物の体表または体内で,一時的または持続的にその生命現象を営む場合,前者を寄生体,後者を宿主と呼ぶ。寄生体のうち,寄生虫と呼ばれるものには,単細胞性の原生動物(原虫)と多細胞性の後生動物がある。このうち,宿主の体表あるいは皮膚内に一時的あるいは長期にわたって寄生生活を行うものを外部寄生虫ectoparasite,体内に寄生するものを内部寄生虫endoparasiteという。後生動物には袋形動物,扁形動物,節足動物などが含まれるが,前2者には内部寄生虫として重要なものが多く,まとめて蠕虫(ぜんちゆう)類と呼ばれる。内部寄生虫は,宿主の体内で栄養を摂取して一定の発育を遂げ,無性生殖または有性生殖のいずれか,または両者を交互に行うことによって個体の増殖と種の保存をはかる。無性生殖と有性生殖を交互に行う場合を世代交代といい,寄生虫によってはその際宿主の転換を伴うことがあり,無性生殖が営まれる宿主を中間宿主(寄生虫がその生活史のなかでいくつかの中間宿主を経る場合は,第1中間宿主,第2中間宿主,……という),有性生殖が営まれるものを終宿主と呼ぶ。ただし,蠕虫類では世代交代のない場合でも,幼虫の寄生するものを中間宿主,成虫の寄生するものを終宿主と呼ぶ。寄生虫によって,宿主が厳密に限られている(宿主特異性がある)場合と,そうでない場合とがある。また,寄生虫のあるものは,つねに宿主を必要とするわけではなく,その生活史のある時期には自由生活を営むことがあり,このことは,本来自由生活を営んでいた生物が長い進化の過程で寄生虫としての特性を獲得するようになった名残を示すものと考えられる。ヒトに寄生する人体寄生虫の感染様式としては,囊子や虫卵あるいは幼虫として直接経口的に摂取されて感染するもの,土壌中で発育した幼虫が経皮的に侵入するもの,中間宿主や媒介生物の中で一定の感染型まで発育して感染するもの,などいろいろなものがある。また,人獣共通の伝染病として,ヒトと獣類の両者に広く感染のみられるものと,本来獣類の寄生虫であるものがなんらかの機会にヒトにも感染するものとがあり,後者の場合ヒトは発育・増殖に不都合な非固有宿主であることも多く,寄生虫が幼虫の状態で感染が持続することがある。人体寄生虫の寄生部位は,皮膚,腸管,肺臓,肝臓,脳,血管,リンパ組織など,広い範囲に及ぶが,種類によって臓器特異性があり,成虫の寄生部位は原則的に定まっている。成虫が本来の寄生部位以外のところに寄生している場合を,異所寄生という。寄生虫は宿主にとって異物であるが,体表面の抗原成分をつぎつぎと変化させたり,宿主の血清成分や主要組織適合抗原をみずから合成したりあるいは体表に結合させて宿主に似せたものとなることにより,宿主の免疫反応によって排除されるのを免れている。しかし,結局は,体内移行あるいは管腔の閉塞による機械的傷害,また寄生虫の分泌排出物中の毒性物質による細胞や組織の壊死,細胞内での寄生虫の増殖による細胞の物理的破壊など,直接的な影響を宿主に及ぼすほか,寄生虫の分泌排出物あるいは虫体成分に対する宿主の免疫反応が宿主自体にいろいろな病変をひき起こす。また,後天性免疫不全や,免疫抑制剤や抗腫瘍剤を投与した場合などに,重篤な症状を起こす寄生虫もあり,そのあるものは日和見感染を起こしていると考えられている。それ以外の一般の寄生虫の感染予防には,寄生虫の生活環を考慮に入れた対策が必要で,虫卵や囊子など感染源の処理,食品に対する対策,中間宿主や媒介生物のコントロール,地域や学校における定期集団駆虫,安全水の確保,衛生教育の徹底など疫学的な取組みが必要である。寄生虫疾患の治療では,一般に腸管寄生虫の駆虫は比較的容易であるが,腸管以外の寄生部位に侵入したものに対しては有効で安全な薬剤は少ない。また,日本では入手困難な薬剤も多いので,治療については早めに専門家に相談することが望ましい。おもな家畜に寄生する寄生虫と寄生虫病を表2に示す。寄生虫病は,寄生虫の種類,寄生部位などにより症状が異なる。なお,これらの家畜のほか実験動物にも多数の寄生虫が存在している。

執筆者:小島 荘明+本好 茂一

寄生虫病の歴史

中国の寄生虫病についての歴史は非常に長く,湖南省長沙の馬王堆1号漢墓の女性の死体からジュウケツキュウチュウ(住血吸虫)卵が,湖北省江陵の鳳凰山168号墓の男性死体からジュウケツキュウチュウ,ベンチュウ(鞭虫),ジョウチュウ(条虫)の卵が検出され,前2世紀ごろの中国では寄生虫に広く汚染されていたと推定されている。文献上でも《史記》の倉公伝など,古くから寄生虫についての記載があるが,寄生虫病についても詳しく記載している《諸病源候論》によると,7世紀初頭には伏虫,蚘虫,白虫,肉虫,肺虫,胃虫,弱虫,赤虫,蟯虫の9種の寄生虫が知られていた。伏虫,蚘虫,蟯虫は,それぞれジュウニシチョウチュウ(十二指腸虫),カイチュウ(回虫),ギョウチュウ(蟯虫)とされ,寸白虫ともいう白虫はジョウチュウの節片ではないかとされている。また蠱毒(こどく)といわれていたものの一部もジュウケツキュウチュウ感染ではないかとされている。これらの寄生虫病の治療法も《金匱要略》をはじめとして,《千金方》など歴代の医書や本草書に記載されているが,寄生虫の駆除は進まず,住血吸虫病を例にとってみても,患者の数は中華人民共和国建国の前後に,長江(揚子江)流域を中心にして2000万人いたとも1000万人いたともいわれている。

執筆者:赤堀 昭 古病理学の成果によると,古代エジプトのミイラに寄生虫病が認められ,メソポタミアでも虫が病気の原因であることが知られ,古代インド人は20種の寄生虫病を知っていたという。ヨーロッパでもセンチュウ(線虫)類,キュウチュウ類,ジョウチュウ類の病気が広がっていたが,たとえば大食漢のルイ14世が寄生虫に悩まされ,下剤をかけたところ長いジョウチュウが出てきたという話がある。

日本でも古くから寄生虫病は知られ,平安時代の《医心方》では腸内寄生虫病として9虫をあげ,寸白(すはく)という用語が多く用いられた。ところで日本人は最近まで寄生虫保有率の高い国民であったが,それはひとえに農作物の肥料に人糞尿を大量に使用していたことに起因する。江戸時代になると,野菜が商品作物として大量に生産されはじめたことなどにより,人肥の使用は一段と盛んになり,さまざまな寄生虫が人糞尿とともに土や作物にばらまかれ,虫卵が作物に付着し,再び人々の口に戻ってくるという結果を招いた。当時は野菜や食器・手などを十分に洗浄するような衛生観念もなく,また漬物を多食していたことも災いした。

江戸時代には寄生虫病は〈あだはら〉とも呼ばれ,疝気(せんき)という内科疾患には寄生虫病が多かった。江戸末期の《新撰病双紙》には,蟯虫病に悩む娘と,生のマスを食べてコウセツレットウジョウチュウ(広節裂頭条虫)が肛門から出ている男の姿が描かれている。幕末の本間棗軒の《内科秘録》には〈蟲病〉として寄生虫病を詳しく扱っており,ギョウチュウ,カイチュウ,ジョウチュウについて論じている。なかでも野菜に付着しやすいカイチュウは,明治初期の日本人の57.2%,第2次大戦直後には70~80%の寄生率を示していた。虫下しの売薬や民間薬は昔から広く出まわり,最近まで駆虫薬に対する需要は高かった。日本人が魚を生で食べるのに,西洋人のように野菜を生食する習慣がなかったのは,ひとつには生野菜の寄生虫に対する心配からであった。

執筆者:立川 昭二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「寄生虫」の意味・わかりやすい解説

寄生虫【きせいちゅう】

→関連項目白血球増加症|鞭毛虫

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「寄生虫」の意味・わかりやすい解説

寄生虫

きせいちゅう

parasite

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「寄生虫」の解説

寄生虫

世界大百科事典(旧版)内の寄生虫の言及

【寄生】より

…生物の相互関係のうち片害作用の一つ。他種の生物の身体にすみつき相手を殺さずに栄養として利用することというのが普通の定義で,寄生するものを寄生者parasite,寄生されるものを宿主または寄主hostと呼ぶ。しかし植物食の動物はこの定義にあてはまっても寄生しているとはいわない。…

※「寄生虫」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...