デジタル大辞泉

「葛」の意味・読み・例文・類語

くず‐かずら〔‐かづら〕【葛/葛×蔓】

[名]クズの別名。

[名]クズの別名。

[枕]

[枕]

1 クズの葉が風に裏返るところから、「うら」「うらみ」などにかかる。

「秋はつる三室の山の―恨みしほどの言の葉もなし」〈新葉・恋五〉

2 クズのつるを繰る意から、「来る」にかかる。

「契り置きし露をかごとの―来るも遅しとなほや恨みん」〈新後拾遺・恋五〉

くず【葛】

マメ科の蔓性の多年草。山野に生え、茎は長さ10メートル以上に伸びる。葉は先のとがった楕円形の小葉3枚からなる複葉で、大きい。秋、紫赤色の花が集まって咲く。肥大している根は葛根といい薬用、また葛粉をとる。秋の七草の一。《季 秋》「あなたなる夜雨の―のあなたかな/不器男」

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

くず【葛】

- 〘 名詞 〙

- ① マメ科のつる性多年草。各地の山野にふつうに生える。茎は長さ一〇メートル以上になる。全体に白または褐色の荒い毛がある。葉は長い柄を持ち互生し、三個の小葉に分かれる。小葉は長さ一〇~二〇センチメートルの広卵形で先端はとがり、側小葉ではしばしば二~三浅裂する。夏、葉腋(ようえき)から長さ二〇センチメートルぐらいになる花序を出し、紫色の蝶形花を総状につける。莢(さや)は長さ五~一〇センチメートルで褐色の荒い毛におおわれる。肥大した根から葛粉をつくるほか、干したものを葛根(かっこん)といい、漢方では解熱剤に用いる。蔓で行李(こうり)などを編み、また、繊維にして葛布を織るのに用いる。秋の七草の一つ。くずの葉裏は白みがかっていて葉が風にひるがえると目立つところから「裏見」と称し、和歌などで「恨み」にかけ、また「葛」と「恨み」とを縁語とする。漢名、葛。くずかずら。まくず。裏見草。《 季語・秋 》

- [初出の実例]「大埼の荒磯(ありそ)のわたりはふ久受(クズ)の往方(ゆくへ)もなくや恋ひわたりなむ」(出典:万葉集(8C後)一二・三〇七二)

- 「葛の棚葉しけく軒端を覆ひければ」(出典:俳諧・蕪村句集(1784)秋)

- ② 「くずこ(葛粉)」の略。

- [初出の実例]「高野法林院参私え葛三袋くるる御本所え葛餠上る」(出典:鈴鹿家記‐文和三年(1354)一二月一四日)

- ③ 「くずだまり(葛溜)」「くずあん(葛餡)」の略。

- ④ 「くずぬの・くずふ(葛布)」の略。

- [初出の実例]「山門の領平野庄の神人が葛を売てきたりけるに」(出典:平家物語(13C前)二)

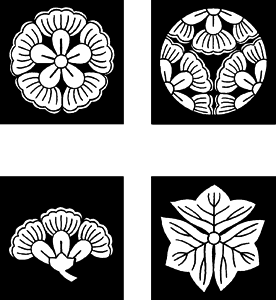

- ⑤ 紋所の名。葛の花や葉を図案化したもの。葛の花、三つ割葛の花、横見葛の花、三つ葛の葉などがある。

葛の花@横見葛の花@三つ割葛の花@三つ葛の葉

かずらかづら【葛・蔓】

- 〘 名詞 〙

- ① 蔓草(つるくさ)の総称。かずらぐさ。つるくさ。つる。〔新撰字鏡(898‐901頃)〕

- [初出の実例]「いと青やかなるかづらの、心地よげにはひかかれるに」(出典:源氏物語(1001‐14頃)夕顔)

- ② 桶などの箍(たが)をいう。

- [初出の実例]「夏の日や見る間に泥の照付て〈荷兮〉 桶のかづらを入しまひけり〈昌碧〉」(出典:俳諧・曠野(1689)員外)

- ③ 建築で、基壇や縁束(えんづか)の上端に置く水平の材。葛石、縁葛など。→葛石(かずらいし)。

- ④ 漁網の一種。

- [初出の実例]「Cazzura(カヅラ)〈訳〉ある長い網で、それで魚を囲いこんでとる。通常、前には松明(たいまつ)が置かれる」(出典:日葡辞書(1603‐04))

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

葛[温泉] (くず)

長野県北西部,大町市にある温泉。市街から西に10kmほどの高瀬川の渓谷に沿い,大糸線信濃大町駅からタクシーで約20分。温泉は渓谷の岩の割れ目から湧き出ており,泉質は単純硫化水素泉で,泉温62~93℃。発見されたのは寛永年間(1624-44)と伝えられている。烏帽子岳(2627m)の東麓にあり,北アルプス〈裏銀座コース〉への登山口ともなっている。

執筆者:谷沢 明

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

葛 (クズ)

学名:Pueraria thunbergiana

植物。マメ科の落葉つる性植物,園芸植物,薬用植物

葛 (カズラ)

葛 (ツズラ)

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の葛の言及

【行器】より

…丸形・角形,刳(くり)物・曲(まげ)物,結桶(ゆいおけ)など形状や作り方はさまざまで,大小各種がある。精巧なものはふた付の円筒形のもので,葛(かつら)という筋を多数つけ内側を朱,外側を黒に漆を塗り,蒔絵(まきえ)を施してある。脚は3本で外に反り,器全体に太い組紐をかける。…

※「葛」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

[名]クズの別名。

[名]クズの別名。 [枕]

[枕] [名]クズの別名。

[名]クズの別名。 [枕]

[枕]