精選版 日本国語大辞典 「藤原京」の意味・読み・例文・類語

ふじわら‐きょうふぢはらキャウ【藤原京】

改訂新版 世界大百科事典 「藤原京」の意味・わかりやすい解説

藤原京 (ふじわらきょう)

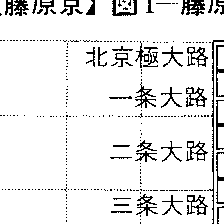

694年(持統8)から710年(和銅3)までおかれた,日本古代で中国的な条坊制を採用したことの明らかな最初の本格的な都城。藤原京は《日本書紀》では〈新益京(しんやくのみやこ)〉の名で呼ばれている。これは従来の飛鳥の都がその西北に拡張した意と解せられる。京域は現在の奈良県橿原市と明日香村に位置し,大和の古道のうち,下ッ道を西京極,中ッ道を東京極,横大路を北京極,山田道を南京極とする南北約3.1km,東西約2.1kmの範囲で,そこに南北12条,左右京おのおの4坊の条坊制がしかれたとするのが通説である。京の東西間は当時の尺度で,1000歩=高麗尺6000尺=4里,南北は同じく6里であり,条,坊の大路によって区画された〈坊〉の大きさは,750尺(約265m)四方となる。坊の中間には小路が通る。宮は京の中央北寄りの16坊分を占め,宮の北方は,出土木簡や小字名から苑池などの宮の付属施設にあてられていたと考えられる。平城京は朱雀大路を下ッ道にとり,中ッ道を東京極路にあてており,坊の一辺長は藤原京のちょうど2倍となる。この藤原京の復元案によると,藤原京と平城京とは密接な関連をもつことになる。

条坊の大路,小路は両側に素掘りの側溝を設ける。道路幅は朱雀大路では側溝中心間で24mと最も広く,宮南面の六条大路は21m,一般の大路は15m,小路は6mなど6段階に等級づけられる。京の規模は平城京域の3分の1であり,朱雀大路をはじめ各道路の幅員も平城京にくらべかなり狭い。坊内はその中央を十字に通る小路によって,約133m四方の四つの町(坪)に分割される。条坊区画は平城京のように数字によって呼ぶのとは異なって,〈林坊(はやしまち)〉〈小治町(おはりまち)〉のごとく固有の名で呼ばれた。条坊道路の総延長は100km余りとなり,道路工事だけでも,都城の造営工事が過酷な難事業であったことがうかがわれる。街区は寺院,貴族の邸宅や民衆の居住区に割り当てられた。左京四坊の九条南半と十条には国家創建の大寺である大官大寺,右京八条三坊には同じく薬師寺(本(もと)薬師寺)が相対峙して造営された。その位置は平城遷都後の薬師寺,大安寺の関係に似ている。薬師寺の西南隅の発掘では寺の造営(680年(天武9)発願)が,京の条坊に先行することが明らかにされている。紀寺は左京八条二坊の地を占めるが,和田廃寺,田中廃寺,醍醐廃寺などに関しては条坊との関係は不明である。宅地は《日本書紀》の持統5年(691)の記事によると,右大臣の一坊(4町)を最高に,官位,戸口数に応じて面積に差をつけて給された。右京の七条一坊三坪では,掘立柱塀で囲まれた宅地内に,坪の中軸線を基準に掘立柱建物群が整然と配置されていた状況がうかがわれる。また,《続日本紀》の記事から,京内に市の存在したことが知られる。宮の北面中門付近から出土した木簡の中に北面中門を通って市に行く旨の内容を記したものがあり,市は宮の北方にあった可能性がつよい。

藤原京のモデルに関しては,縦長で,宮の北方に苑池を配する京の構造が,隋・唐以前の中国都城,たとえば,北魏洛陽城などと類似することが指摘されている。藤原京は律令国家確立期の都城として中央集権的国家統治の中心であるとともに,唐を中心とする東アジアの国際的な都城としての性格をになったのである。なお近年,推定京域外の耳成山北方や下ッ道以西でも,藤原京条坊地割の延長上で道路遺構が検出されており,京域は従来の推定より広大であったとする説が出されている。いっぽう,推定京域の南部ではまだ条坊道路遺構は確認されておらず,藤原京の復元に関しては,なお多くの問題が指摘されている。

→都城 →藤原宮

執筆者:木下 正史

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「藤原京」の意味・わかりやすい解説

藤原京

ふじわらきょう

694年(持統天皇8)12月から文武(もんむ)天皇を経て、元明(げんめい)天皇の710年(和銅3)3月の平城京遷都まで3代15年間の都城。その宮城である藤原宮が、畝火(うねび)・耳成(みみなし)・香具(かぐ)の大和(やまと)三山に囲まれた地にあったことは、『万葉集』巻1の「藤原宮の御井(みい)の歌」によって知られる。1934年(昭和9)から10年間にわたる日本古文化研究所による発掘調査の結果、旧鴨公(かもぎみ)村高殿(たかどの)(奈良県橿原(かしはら)市高殿町)のいわゆる大宮土壇が、藤原宮の大極殿(だいごくでん)跡であり、その前方に12堂と朝集殿を配する朝堂院が存することが明らかにされた。1966年(昭和41)には、内裏(だいり)推定地を通過する国道165号橿原バイパス建設計画に伴って奈良県教育委員会による緊急調査が行われた結果、「評」名を記した木簡が多数出土して、「郡」・「評」の用字の交替期が大宝令(たいほうりょう)施行(702)に伴うものであることが確認された。また藤原宮の範囲が確定したことによって周辺古道との密接な関係が明らかになり、藤原京の範囲や条坊制地割が推定できるようになった。すなわち、藤原京は中ツ道を東京極(ひがしきょうごく)、下ツ道を西京極、山田道を南京極、横大路を北京極とする東西約2.1キロメートル、南北約3.1キロメートルの範囲を、朱雀(すざく)大路を中心に東・西各4坊、南北12条に区画されている。1坊は900尺(約265メートル)で、小路によって4坪に分けられている。坊を区画する道路幅は、側溝心心距離で朱雀大路が約25メートル、宮に面する六条大路が21メートル、二・四・八条大路が16メートル、三条大路が9メートルで、小路は7メートルとなっている。京内は、中央北寄りに16坊の地を占める藤原宮のほか、貴族の邸宅、庶民の家屋、大官大寺、本薬師寺、紀寺(きでら)などの諸寺院や東・西市が設けられ、京職(きょうしき)が京全体を管理していた。

藤原京の造営は、『日本書紀』持統(じとう)天皇5年(691)10月条の「使者を遣(つかわ)して新益京(しんやくのみやこ)を鎮め祭らしむ」とある記事によってそのころと考えられてきたが、近年、684年(天武天皇13)に造営が開始されたとする考えが有力となっている。前年に複都制の詔(みことのり)が出されて難波(なにわ)に都が置かれていることや、発掘で明らかにされた前期難波宮と藤原宮の構造の類似からみると、藤原京が前期難波京と密接な関係のもとに造営されたことが考えられる。藤原宮・京の中心部は国の史跡に指定されており、奈良文化財研究所(旧、奈良国立文化財研究所)によって発掘調査が継続され多くの成果をあげている。

[中尾芳治]

『『藤原宮――半世紀にわたる調査と研究』(1984・奈良国立文化財研究所飛鳥資料館)』

百科事典マイペディア 「藤原京」の意味・わかりやすい解説

藤原京【ふじわらきょう】

→関連項目橿原[市]|国立文化財研究所|条坊制|大官大寺|田上杣|都城制|白鳳文化|東市・西市|耳成山|大和三山|大和国

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「藤原京」の解説

藤原京

ふじわらきょう

持統天皇によって造営された初の本格的都城。現在の奈良県橿原市およびその周辺。「日本書紀」には690年(持統4)以来,同京の地鎮,官人への宅地班給など,新京造営にかかわる記事がみえる。694年に持統天皇が遷御し,ふつうこの時をもって藤原京の成立とし,以後710年(和銅3)まで存続した。「日本書紀」などには「新益京(しんやくのきょう)」とみえる。京域については,藤原宮(宮跡は国特別史跡)の発掘成果をふまえた岸俊男説が基本。それによれば,規模は東西4里(1里は約530m),南北6里で,北辺が横大路,東辺西辺が中ツ道・下ツ道,南辺が上ツ道(山田道)によってくぎられ,左右京には各12条4坊の条坊制が施行されていた。文献では平城京のような数詞による条坊表示はみられないが,小治町・林坊のように,固有名詞を冠した坊名が知られている。京内では本薬師寺・大官大寺などの発掘調査も行われ,その占地が条坊地割と合致していることから,同京の計画も薬師寺創建に先だつ天武朝末年には構想されていたと考えられる。近年の発掘では,藤原宮内に条坊道路とみられる遺構や,推定された京域の外部にも直線道路の遺構が発見されており,それらを含んだ「大藤原京」とよばれる復原計画が提起されている。京跡は国史跡。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「藤原京」の意味・わかりやすい解説

藤原京

ふじわらきょう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「藤原京」の解説

藤原京

ふじわらきょう

唐の都城制にならった最初の都で,大和三山に囲まれ,現在の橿原 (かしはら) 市に所在した。694年の遷都から710年平城遷都まで16年間の都。711年焼失し,廃墟となった。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

防府市歴史用語集 「藤原京」の解説

藤原京

世界大百科事典(旧版)内の藤原京の言及

【条坊制】より

…律令制では,戸令の規定によって,京職の配下として,各坊に坊長1人,各条の4坊ごとに坊令1人が任ぜられ,戸口の検校,姧非の督察,賦徭の催駈に当たった。大宝令によって推定される藤原京は左京・右京ともに12条4坊,各坊は1辺90丈(約270m)の方形をなすが,それはさらに小路で4区画(〈町〉という)に等分され,その1辺は道路心々間で45丈となる。平城京の条坊制は基本的には藤原京を倍大にしたもので,したがって坊の1辺は180丈をなすが,これが東西・南北3本ずつの小路で16町に区分されたので,1町の大きさは変わらない(図1,図2。…

【都城】より

…また都城内には官設の市が設けられたが,日本の場合は中国のように宗廟と社稷は置かれなかった。構造の具体的に明確になっている最古の都城は藤原京で,四周を大和の古道である中ッ道,下ッ道,横大路,山田道に限られた東西4里・南北6里(1里は約530m)の京域内を,朱雀大路を中心に左京・右京に分かち,それぞれ12条4坊の条坊制街区が設定された。したがって各坊は半里(約265m)四方,これをやはり東西・南北に通ずる小路によってさらに4分した。…

【奈良時代美術】より

…薬師寺の薬師三尊像は,旧山田寺仏頭や当麻寺弥勒仏の隋・唐様式よりも,より完成された初唐様式を有するため,造立年代については諸説ある。ここでは川原寺塑像の初唐様式の先進性や,法隆寺金堂壁画との類似などから,一応藤原京本尊説,すなわち688年(持統2)ころをとることにする。薬師寺の東院堂聖観音像は初唐様を受容した薬師三尊像に通う像であるが,体軀や天衣は古様の左右相称を厳守した薬師三尊像に先行する様式を有し,法隆寺金堂壁画の12号壁の十一面観音像との類似が説かれている。…

※「藤原京」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...