デジタル大辞泉

「蜻蛉」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

とんぼ【蜻蛉・蜻蜓】

- 〘 名詞 〙 ( 「とんぼう」の変化した語 )

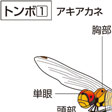

- ① トンボ目に属する昆虫の総称。大形種はふつうヤンマと呼ぶ。体は細長く腹部は円筒状にのびる。胸部に二対の細長いはねと、三対のあしを備え、頭部には大きな複眼と、よく発達した口器をもつ。はねは普通透明で細目状の脈があり、長距離飛行ができる。幼虫は、やごと呼ばれる水生昆虫で、不完全変態を行なって羽化する。幼虫・成虫ともに肉食で、小形の害虫を捕食するので益虫とされる。イトトンボ類・ムカシトンボ類・トンボ類に分けられ、シオカラトンボ・ギンヤンマ・カワトンボ・アキアカネのほか日本最大種のオニヤンマなど日本には約二百種が分布する。古生代の石炭紀に出現し今日に及んでいる。とんぼう。とうぼう。せいれい。かげろう。あきつ。《 季語・秋 》

- [初出の実例]「蜒(とんばう)を とんぼ」(出典:かた言(1650)四)

- 「蜘の巣に棒縛りなるとんぼ哉〈太祇〉」(出典:俳諧・俳諧新選(1773)三)

- ② 魚「とびうお(飛魚)」の異名。

- ③ 物をかつぐのに棒の前端に横木をそえ、その両端を左右両人がかつぎ後棒(あとぼう)を一人でかつぐこと。とんぼう。

- [初出の実例]「かつぐとんほで喰っている旅の蜘」(出典:雑俳・柳多留‐一四六(1838‐40))

- ④ かせ糸をかけて回転させる車。かせぐるま。

- ⑤ とんぼ結びにすること。また、その結び方。

- [初出の実例]「となりの子のかみゆふてやり、とんぼかけかけ」(出典:洒落本・当世嘘之川(1804)四)

- ⑥ 竹とんぼ。また、紙で①の形に作り、竹の先につけた玩具。

- ⑦ 印刷で、印刷位置がずれないようにつける印。普通、十字形のしるしをつけるが、その形が①を思わせることによる。

- ⑧ 囲碁で、隅の星から両側の三線へ小桂馬(こげいま)にひらいた形。①が羽を広げた形に似ているところからいう。中途半端ではたらきのない形とされる。

- ⑨ 「とんぼがえり(蜻蛉返)」の略。

- [初出の実例]「倒(ト)ん顛(ボ)して居る〈飛坊反どんぼかへり也ありゃこりゃをいへり小児遊より起語乎〉」(出典:譬喩尽(1786)一)

- ⑩ ( ①を「あきつ」ともいうところからしゃれていったもの ) 日本のこと。

- [初出の実例]「京よりも江戸がとんぼのどふ背中」(出典:雑俳・川柳評万句合‐宝暦一〇(1760)宮一)

- ⑪ 人をののしっていう語。愚かもの。ばかもの。どんぼ。とんぼう。→語誌( 3 )。

- [初出の実例]「扨も扨も、よふ寝てゐるのに、とんぼ奴(め)」(出典:歌舞伎・幼稚子敵討(1753)六)

- ⑫ グラウンドなどをならすための木製の用具。

蜻蛉の語誌

( 1 )トンボは古くはトンバウという形であり、それがトンボウを経てトンボと短い形になったのは、近世初期頃のようである。「かた言」には、当時京都で「蜒(とんばう)」を「とんぼ」と言う旨の指摘がある。

( 2 )「とんぼ」の名称としては、最も古くアキヅがあり、これは上代の文献に認められる。次いで、中古にカゲロフとヱンバが現われ、少し遅れてトンバウが登場する。

( 3 )⑪は、「とんぼさく(蜻蛉作)」「とんぼざさ(蜻蛉笹)」「とんぼさぶ(蜻蛉侍)」など、複合語をつくっても用いられ、「蜻蛉」を当てた表記例もあるが、「どんぼ」の用語例もあり、この意の「とんぼ」「とんぼう」は、本来「鈍坊」からきたものか。

とんぼうとんばう【蜻蛉】

- 〘 名詞 〙 ( 「とうぼう(蜻蛉)」の変化した語 )

- ① =とんぼ(蜻蛉)①《 季語・秋 》

- [初出の実例]「蜻蛉 和止ム波宇」(出典:康頼本草(1379‐91頃)本草虫部下品集)

- 「かげろう三色有。一つはとんばうのかたちしてはねの色みの色」(出典:花屋抄(1594))

- ② =とんぼ(蜻蛉)③

- [初出の実例]「海道にて大兵を乗る駕籠をとんぼうと云」(出典:滑稽本・狂文棒歌撰(1785))

- ③ =とんぼ(蜻蛉)⑪

- [初出の実例]「間にもたらぬとんぼうめ」(出典:浄瑠璃・国性爺後日合戦(1717)嫁入式三献)

- ④ =とんぼ(蜻蛉)⑤

- [初出の実例]「髪も美しう、とんばうも今はやる糸巻じゃな」(出典:浄瑠璃・志賀の敵討(1776))

蜻蛉の補助注記

語源未詳で、歴史的かなづかいも明確ではないが、室町時代までの表記が「とうぼう(蜻蛉)」の例を含めて、「とんばう」「とうばう」のように「ばう」であって「ぼう」でないところから「とんばう」としておく。なお、「とばふ」に「う」音が添って「とうばふ」「とんばふ」となったとする説もある。

せい‐れい【蜻蛉】

- 〘 名詞 〙 昆虫「とんぼ(蜻蛉)」の漢名。〔色葉字類抄(1177‐81)〕

- [初出の実例]「色青くきらめける蜻蛉(セイレイ)ひとつ」(出典:廃園(1909)〈三木露風〉廃園)

- [その他の文献]〔戦国策‐楚策・頃襄王〕

とうぼうとうばう【蜻蛉】

- 〘 名詞 〙 =とんぼ(蜻蛉)

- [初出の実例]「居よ居よとうばうよ、かたしをまいらんさて居たれ」(出典:梁塵秘抄(1179頃)二)

蜻蛉の補助注記

⇒「とんぼう(蜻蛉)」の補注

えんばゑんば【蜻蛉】

- 〘 名詞 〙 「とんぼ(蜻蛉)」の異名。〔物類称呼(1775)〕

蜻蛉の補助注記

「十巻本和名抄‐八」に「赤卒 〈略〉阿加恵无波」また「胡黎〈略〉歧恵无波」とある。

あけずあけづ【蜻蛉】

- 〘 名詞 〙 ( 「あきつ」の変化した語か ) トンボをいう。

- [初出の実例]「あけづ、蜻蛉の事、和詞にはあきづと云」(出典:混効験集(1711)上)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

蜻蛉 (カゲロウ)

蜻蛉 (トンボ)

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の蜻蛉の言及

【トンボ(蜻蛉)】より

…【朝比奈 正二郎】

【伝承と民俗】

[日本]

古くは〈あきづ〉と呼ばれ,日本の国土を〈あきづしま〉という。神武紀に,天皇が〈国の状(かたち)を廻(めぐ)らし望〉んで〈蜻蛉(あきづ)の臀呫(となめ)の如くにあるかな〉といったので〈秋津洲(あきづしま)〉と呼ぶようになったとある。民間では,初秋に突如として群れをなして飛来するところから,祖霊が姿をかえてやってくるとみてこれをとらえることを忌み,とらえると〈盆と正月礼にこい〉と唱えて放つ風習があった。…

※「蜻蛉」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by