翻訳|boring

精選版 日本国語大辞典 「ボーリング」の意味・読み・例文・類語

ボーリング

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ボーリング」の意味・わかりやすい解説

ボーリング(試錐)

ぼーりんぐ

boring

地中に坑井(井戸)を掘ることを、ボーリングまたは試錐(しすい)とよぶ。

ボーリングが行われる目的は、大深度地下(地下40メートルよりも深い部分)の地質構造や岩種分布状況あるいは鉱山における鉱床の探査、石油や天然ガス、地熱の採取、温泉の掘削、および通気、排水、揚水、鉱山・土木の発破用孔掘削、土木工事でのセメント注入孔掘削、土壌・底質試料の採取などである。

ボーリングの歴史はたいへん古く、紀元前1500年ごろトルコではすでに手掘りの水井戸を利用しており、その井戸跡が今日でも残っている。また1990年代以降は石油資源開発で利用される掘削技術の進歩が著しく、自由な方向に掘削できるコントロールボーリング技術などが開発されている。

[松岡俊文]

種類

掘削される坑井の孔径や深度は目的によって多種多様で、そのため種々のボーリング機械が使用されているが、それらは手動式、機動式、さらに穿孔(せんこう)機構によって衝撃式(綱式ボーリング)と回転式(ロータリー式ボーリング)などに大別される。

衝撃式ボーリングは、ワイヤロープの先端に吊(つ)るされたビット(硬い刃)を一定の高さから自由落下させ、孔底を繰り返し打撃することによって地盤を破砕して、孔(あな)を鉛直下方にあけていく方法で、数百メートル以内の比較的浅いボーリングに用いられている。1839年ごろ、アメリカのI・M・シンガーが発明した蒸気チャーンドリルがこの種の最初の機械で、日本では同様の工法を用いる上総掘り(かずさぼり)とよばれる独特の方法が知られている。

回転式ボーリングはもっとも普通に広く用いられている方法で、任意の方向に曲げて穿孔することができる。

土質層の調査のために使用されるハンドオーガーは人力穿孔機で、ウォームオーガーあるいはアースオーガーとよばれる土壌掘削具を人力で地層に押し込み、土砂試料の採取が行われる。

[寺田 孚・松岡俊文]

回転式ボーリングの方法

回転式ボーリングは、掘管(ほりかん)とよばれる鋼管を孔の深さによって適宜継ぎ足し、その先端にビットを取り付ける。地上ではロータリーテーブルとケリー(角張った管)を通じて掘管を回転させ、さらに先端のビットに適当な荷重(掘管の重量を利用)をかけておくと、ビットが回転するとき岩石が効果的に破砕される。また中空の掘管に、水に粘土を懸濁させた泥水を地上のポンプで送り込む。泥水はビットの先端から出て掘管の外側を回り、地上にもどってふたたびポンプに入る。この循環する泥水は、ビットが砕いた掘屑(くっせつ)を坑底から地上に運んだり、泥水の比重を調整することで地層圧とのバランスをとって、油やガスの暴噴を防いだりする。さらに坑壁の崩壊を防いだり、掘管を上げ下げするときに坑壁との摩擦を減じたりと、ボーリング作業においては非常に重要な役目を果たす。

回転式ボーリングに用いられるビットは穿孔地盤の硬さにより、メタルビット、ロックビット、あるいはダイヤモンドビットが選択使用される。メタルビットは刃先が超硬合金からなり、種々の形状のものがある。ロックビットは硬岩に用いられ、多数の突起のある数個の円錐形ローラーからなり、孔底面上を転がるときに突起によるくさび作用によって岩石を破砕するようになっている。ダイヤモンドビットは硬岩および超硬岩に用いられるもので、ダイヤモンドの粒を刃先部に植え込んだものと、細粒ダイヤモンドと金属粉末の混合物を真空焼結したものを刃先部としているものとがある。

[松岡俊文]

調査

通常ボーリングでは穿孔に伴って地下の地質調査が行われる。それらは、泥水検層(泥水中に含まれる油やガスの量や化学的性質を調べる)、カッティングス調査(掘屑から地層の岩種や含まれる化石などを調べる)、コアリング(地下の岩石そのものを掘り出す)、物理検層(地層の状態の物理化学的測定)などが知られている。

[松岡俊文]

水平掘削

1980年代後半より水平坑井の掘削が注目され始め、1990年代からの技術の飛躍的な発展により、地表と水平に長い距離(数キロメートル以上)の坑井掘削が可能となった。これは傾斜掘削技術の一種で、地下の目的位置の真上からボーリングできないときに必要となる技術である。傾斜角が90度近い、ほぼ地表と水平な井戸の掘削も可能となっている。石油や天然ガスの生産を目的に井戸を掘削する場合には、貯留層をなるべく長く通過するこのような水平掘削が効果的である。

[松岡俊文]

『藤下利男著『軟弱地盤におけるボーリング』(1963・山海堂)』▽『石川正夫著『トンネルボーリングマシン施工』(1969・日刊工業新聞社)』▽『通商産業省地質調査所試錐課編『図解ボーリング便覧』(1974・丸善)』▽『沖野文吉著『ボーリング用泥水』(1981・技報堂出版)』▽『岩松一雄著『地熱資源ボーリング「マニュアル」』(1991・築地書館)』▽『全国地質調査業協会連合会編『新版 ボーリングポケットブック』(1993・オーム社)』

ボーリング(Edwin Garrigues Boring)

ぼーりんぐ

Edwin Garrigues Boring

(1886―1968)

アメリカの実験心理学者。ペンシルベニア州に生まれる。1904年にコーネル大学工学部に進み、卒業後、製鋼会社の技師や学校の教師などをしたが、ふたたびコーネル大学に戻り、今度は心理学の勉強を始めた。1914年に学位をとり、その年、同じ心理学者であるルーシィ・ディLucy M. Day(1886―1996)と結婚。1918年には従軍し、陸軍医務部で心理テストの仕事をした。1919年にクラーク大学教授となったのち、1922年からはハーバード大学の準教授となり、終生教授として、ハーバード大学の心理学の発展とアメリカ心理学会の進歩に功績を残し、1928年には会長となった。業績として歴史に残るものは、1929年に刊行された『実験心理学史』で、1950年に改訂版が出されたが、近代の心理学を概観する定本となっている。

[春木 豊]

改訂新版 世界大百科事典 「ボーリング」の意味・わかりやすい解説

ボーリング

boring

ビットによる圧砕作用または切削作用によって,地殻に比較的小径で深い穴を掘ること。試錐あるいは掘削ともいう。石油,天然ガス,地熱などの採取を目的とする坑井の場合にはさく井ともいう。

目的

地下の地質試料としてコアの採取を目的とするもの,地下資源の採取のための坑井をつくることを目的とするもの,その他の目的をもつものとに大別される。見方を変えると地表より垂直あるいはある角度でボーリングするものと,坑道あるいはトンネル内より水平あるいは種々の角度でボーリングするものとに分けられる。おもな用途をあげる。(1)鉱床探査 コアを採取して地質状況,鉱体,炭層,油ガス層などの存在とその状況を調査する。(2)坑井の掘削 石油,天然ガス,地熱流体,地下水などを採取するための坑井を作る。(3)地質調査 コアを採取してその地域の地質状況を調査する。(4)基礎地盤調査 トンネル,ダム,道路,橋脚,建造物などの基礎の地質を調査する。(5)排水孔などの掘削 地すべり防止対策として水抜きのための穴,採炭上の保安対策としてガス抜きのための穴,火薬を装てんするための発破孔,セメント液や薬液を圧入するためのグラウト孔などを掘削する。(6)その他 立坑パイロットホール,基礎杭などの掘削に用いられる。

地下の状況調査はコアの地質学的調査,鉱物学的調査,圧縮強さ測定などの力学的試験,浸透率,孔隙(こうげき)率,飽和率,音波速度などを測定する物性試験などで行うのが基本であるが,地層の電気的性質,放射能,音波速度,温度などを,試錐孔あるいは坑井内に測定器を降下して連続測定する物理検層も普遍的に行われている。石油,天然ガス,地熱流体,地下水の探査を目的とするときは圧力測定や産出試験も行われる。ボーリング作業中はビットで砕かれた岩石の破片である繰粉(くりこ)(掘屑(ほりくず))や泥水の試料を連続的に採取して調査する泥水検層も行われる。

分類

岩石を砕く機構により衝撃式ボーリングと回転式ボーリングに大別する。

(1)衝撃式ボーリング ワイヤロープを上下に動かしてビットを坑底にたたき付けて岩石を砕いて掘り進む方式。坑底にはある程度泥水を入れておく。ビットを引き揚げてからベーラーを降下し,掘屑の混じった泥水を汲み上げる。坑壁が崩れてくるのを防ぐためケーシング(鉄管)を掘進に合わせて降下していく。この方法は古代中国で塩水井を掘るために開発された。中国ではワイヤロープの代りに竹が用いられ,13世紀には600m以深まで掘られていた。ワイヤロープを用いる方式は綱掘りcable-tool drillingと呼ばれるが,世界で初めて石油採取を目的として成功したドレーク井(アメリカ,1859)も綱掘りで掘られた。綱掘技術はアメリカで発達し,1925年には2365mの石油井が掘られたが,現在ではロータリー式掘削に取って代わられている。日本には1873年にアメリカから綱掘装置が輸入されたが,石油の開発に盛んに用いられるようになったのは,91年に新潟県尼瀬海岸で出油に成功して以来である。上総掘りも衝撃式ボーリングに属する。

(2)回転式ボーリング ビットに荷重を掛けて坑底に押しつけると同時に回転させて岩石を砕いて掘り進む方式で,試錐孔あるいは坑井内へ泥水を循環させながらボーリングを行う。泥水は水にベントナイト,化学薬品を溶解したものであり,繰粉または掘屑を地表まで運ぶ,坑壁の崩壊を防ぐ,地層中へ泥水が流入するのを防ぐ,地層流体の噴出を防ぐ,ビットを冷却する,地下の情報を伝達するなどの作用をする。

回転式ボーリングの起源については諸説があるが,流体を循環して掘削する方法の特許は1844年イギリスのバートR.Beartに与えられ,実際にその方法で水井戸を掘ったのは,45年フランスのフォーベルM.Fauvelleであるといわれている。試錐機が日本に輸入されたのは76年で,ロータリー式掘削装置が輸入されたのは1912年である。世界で最も深い坑井はソ連の地質構造調査井で,84年初めには1万1800mに達し,さらに掘進がつづけられている。この方式は次の三つに大別される。

(a)スピンドル式ボーリング これに使用する装置をボーリングマシンあるいは試錐機という。ボーリングロッドはスピンドルの中を貫通し,チャックで把握されている。原動機(モーターまたはエンジン)の回転はスピンドル,チャック,ボーリングロッドを経てビットに伝えられる。スピンドルの両側には油圧シリンダーがあり,掘進の際にはビットへの推力を出し,またビットを引き揚げる力を出す。ボーリングロッドの上端にはスイベルヘッドがつけられ,泥水が送り込まれる。スピンドル式ボーリングは主としてコアの採取を目的としている。試錐機はロータリー式掘削装置に比べて規模が小さく,軽便で機動性に富む利点がある。

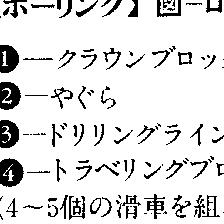

(b)ロータリー式掘削 ロータリー式掘削装置の概要を図に示す。ケリーは四角(または六角)の鉄管であり,ロータリーテーブルの中心の四角(または六角)の穴とかみ合って,ロータリーテーブルの回転に伴って回転し,ビットを回転する。ドリルカラーは厚肉の鉄管であり,ビットの掘進に必要な荷重を与える。ケリー上端にはスイベルがあり,ここを通して泥水が送り込まれる。やぐら(またはマスト)頂部に設置されているクラウンブロック(定滑車)とフックとトラベリングブロック(動滑車)で滑車系をなしてケリーをつるしている。この滑車系はビットの上げ下ろしやケーシング降下に用いられる。ロータリー式掘削は石油,天然ガス,地熱流体の採取用の坑井を掘削するのに用いられる。

(c)坑底駆動方式 (a),(b)の2方式では地表の原動機の回転をボーリングロッドあるいは掘管を経てビットに伝えている。坑底駆動方式では坑底のビットの直上に電動機(エレクトロドリル),または泥水駆動のタービン(ターボドリル)や容積型モーターを接続してビットを回転する。

執筆者:田中 彰一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「ボーリング」の意味・わかりやすい解説

ボーリング

→関連項目コアボーリング|鉱山機械|鑿井|試掘|石油|石油探査|探鉱|綱掘り

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ボーリング」の意味・わかりやすい解説

ボーリング

Boring, Edwin Garrigues

[没]1968.7.1. マサチューセッツ,ケンブリッジ

アメリカの心理学者。コーネル,クラーク大学教授を経て,ハーバード大学教授。 E.B.ティチェナーに師事したが,構成心理学の立場に固執せず,操作主義を採用するなど事実に忠実な科学主義的立場を取った。主著『実験心理学史』A History of Experimental Psychology (1929) ,『実験心理学史における感覚と知覚』 Sensation and Perception in History of Experimental Psychology (42) 。

ボーリング

Bowring, Sir John

[没]1872.12.23.

イギリスの文筆家,外交官,言語学者。中国名は包会。哲学者 J.ベンサムに傾倒し,雑誌『ウェストミンスター・レビュー』を創刊した。 1841年下院議員となり,自由貿易を主張。 49年広東領事。 54年ホンコン総督に任命された。 55年にタイにおもむき,2年後に通商条約を締結した。著書『シャムの王国と人民』 The kingdom and people of Siam (1857) はその記録である。このほかにも通商使節として 58年にフィリピン,61年にイタリアを訪れた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

リフォーム用語集 「ボーリング」の解説

ボーリング

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

367日誕生日大事典 「ボーリング」の解説

ボーリング

アメリカの心理学者

1968年没

出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

選挙公営

国または地方公共団体が個々の候補者の選挙費用の一部または全額を負担すること。選挙に金がかかりすぎ,政治腐敗の原因になっていることや,候補者の個人的な財力によって選挙に不公平が生じないようにという目的で...

お知らせ

6/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

5/20 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫を追加

5/14 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新