デジタル大辞泉

「調」の意味・読み・例文・類語

ちょう〔テウ〕【調】

1 律令制 下の基本的物納租税の一。大化の改新 では田の面積および戸単位に、大宝律令 では人頭税 として課せられ、諸国の産物(絹・綿・海産物 など)を納めたもの。庸 よう 租 そ 庸 2 西洋音楽 で、楽曲の旋律や和声を秩序づけている、ある主音 ・主和音 を中心に組み立てられた音の体系。用いられる音階が長音階 か短音階 かによって長調 か短調 に分けられ、おのおのの調はその主音の名をとってハ長調 ・イ短調のようによばれる。3 日本の雅楽で、主音の音高を表す。黄鐘 おうしき 壱越 いちこつ 4 双六 すごろく 采 さい 5 (接尾語的に用いて)調子のこと。「七五調 」「浪曲調 」「ピカソ調 」

つき【▽ 調】

古代の税のこと。みつぎもの。浮浪人 うかれびと 霊異記 ・下〉

出典 小学館 デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

ちょうテウ 【調】

[ 1 ] 〘 名詞 〙 ① 令制で、租税の一つ。男子に賦課される人頭税。絹・絁(あしぎぬ) ・糸・綿・布のうちの一種を納めた。また、鉄・鍬・塩などの産物を納めてもよかった。負担額は年齢により差があり、正丁に対し、少丁は四分の一、次丁は二分の一となっていた。正丁はそのほか、調の副え物を納めたが養老元年(七一七 )に廃止された。庸と同じく、調は中央へ貢進され、その運搬も納税者である百姓の義務であった。みつぎ。〔令義解(718)〕② 日本や中国の音楽で用いる語。(イ) 使用される音を、主音の音高によって整理したもの。壱越(いちこつ) 調、盤渉(ばんしき) 調などの調子。また、中国音楽における宮調・商調などの調子。〔西宮記(969頃)〕(ロ) 調弦法のこと。楽琵琶の風香調・啄木(たくぼく) 調など。[初出の実例]「琵琶の調は、調子調子に可レ 弾様、風香調は はなやかにけだかく」(出典:吉野吉水院楽書(1239‐1336頃)) ③ ( [英語] key [ドイツ語] Tonart の訳語 ) 西洋音楽で、音を整理し秩序づけるもとになる音の組織、調子。長調と短調に大別され、それぞれの主音によりハ長調、ト短調などの区別が生じる。[初出の実例]「音(サウンド) の研究を為して調(テウ) の進歩を計るは音楽家にして」(出典:詩辨(1891)〈内田魯庵 〉) ④ 双六で、二つの采に同じ目が出ること。不同なものは半という。→丁(ちょう) 。[初出の実例]「てうばみに、てうおほくうちいでたる」(出典:枕草子(10C終)三一) ⑤ 調子の意。(イ) 語調。口調。[初出の実例]「嗚呼大声俚耳にいらず、其調(テウ) 愈々高くして和する者愈少しとは韓娥が雍門に嘆した所以だ」(出典:露団々(1889)〈幸田露伴 〉九) (ロ) 色調。[初出の実例]「この赤色には濃淡あり。又次第にその調(テウ) を変ず」(出典:心頭語(1900‐01)〈森鴎外〉) (ハ) 精神的な状況。[初出の実例]「好みの曲を奏でるに、我れと我が調(テウ) 哀れに成りて」(出典:われから(1896)〈樋口一葉〉一〇) ⑥ 事件や混乱を調停したり整えたりすること。[初出の実例]「這回(このたび) の事件を渠に託し箇様々々に議らはせなば、其調(テウ) 不調は期し難けれども」(出典:近世紀聞(1875‐81)〈条野有人〉初) [ 2 ] 〘 造語要素 〙 ( 名詞に付いて )① 詩歌における音数によるリズムを示す。「五七調」など。② 表現されるものの形式、特徴などがその範疇にはいることを示す。(イ) ことばや文章についていう。「浪曲調」「翻訳調」など。(ロ) 作品についていう。「万葉調」「ゴシック調」など。

しらべ【調】

〘 名詞 〙 ( 動詞「しらべる(調)」の連用形の名詞化 )[ 一 ] 調子をととのえること。音楽を奏すること。また、その調子や節まわし。① 音楽をかなでること。演奏。また、その音色。[初出の実例]「このしらべの手を、とどめ給ふ手なくあそばせ」(出典:宇津保物語(970‐999頃)内侍督) 「春日の御榊、うつし殿におはしますころにて、糸竹(しちく) のしらべは折あしければ」(出典:増鏡(1368‐76頃)一三) ② 音律。楽曲。曲。また、その音色の調子。[初出の実例]「浪の音のけさからことにきこゆるは春のしらべやあらたまるらん〈安倍清行〉」(出典:古今和歌集(905‐914)物名・四五六) ③ 音楽・詩歌の表現を通して感じられる情緒や調子。[初出の実例]「古への歌は調を専とせり。〈略〉おのがじし得たるまにまになる物の、つらぬくに、高く直き心をもてす」(出典:にひまなび(1765)) 「当時俳諧哥の調(シラベ) 一面に行はれるから」(出典:滑稽本・浮世風呂(1809‐13)四) ④ 「しらべ(調)の緒 」の略。[初出の実例]「紫檀の胴に羊の革にて張りたりける啄木(たくぼく) のしらべの鼓を賜はりて」(出典:義経記(室町中か)五) ⑤ 馬鹿囃子 で、小太鼓をいう。[初出の実例]「堀君のトンビ(笛)だって、悠長を極めたものでしたな。早間になるといつも、笛がシラベを追っ掛けてくる…」(出典:自由学校(1950)〈獅子文六〉不同調) [ 二 ] 物事をはっきりさせるために調査したり、糾明したりすること。① 物事を明らかにするためにいろいろ見聞きして確かめること。調査。研究。[初出の実例]「お使ひ先の一寸の間とても時計を目当にして幾足幾町と其しらべの苦るしさ」(出典:大つごもり(1894)〈樋口一葉〉上) ② 理非曲直 をただすこと。尋問。吟味。糺問。詮議。[初出の実例]「いかなる御しらへやらんと、いのちいきてかへらんこともありがたし」(出典:御伽草子・若草物語(室町時代物語大成所収)(室町末))

つき【調】

〘 名詞 〙 年貢(ねんぐ) 。貢物。みつぎもの。[初出の実例]「因て郡の内の百姓に給復(ツキゆる) したまふこと、一年」(出典:日本書紀 (720)天武六年一一月(北野本訓)) 「四方の国より 奉る み都奇(ツキ) の船は 堀江より 水脈引(みをび) きしつつ」(出典:万葉集(8C後)二〇・四三六〇)

しらめ【調】

〘 名詞 〙 ( 動詞「しらむ(調)」の連用形の名詞化 ) =しらべ(調) [ 一 ] ② [初出の実例]「やまのしらめはさくら人、うみのしらめはなみのおと」(出典:梁塵秘抄(1179頃)二)

出典 精選版 日本国語大辞典 精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

普及版 字通

「調」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」 普及版 字通について 情報

Sponserd by

調 (ちょう)

目次 中国 西洋 本来は中国の音楽理論用語。日本でもこれに準じて用いられ,洋楽のkey等の訳語としても用いられる。

中国 広義には音階を含めた音組織全体や〈腔調〉のように旋律型 までも意味するが,狭義には音階の種類の意味に使われる。五声 や七声 の各構成音のすべてを主音として5種,7種の調が作られ,その主音の名をとって宮調,商調などと呼ぶ。各音階の主音に絶対音高である十二律 の各律をあてると,5音音階 なら60調,7音音階なら84調が得られる。一方,十二律の各律を基音とする1オクターブ を均(きん)といい,第1律である黄鐘(こうしよう)を宮としたものを黄鐘均と呼ぶ。その宮が主音となるものとすれば黄鐘宮調すなわち黄鐘という音律を主音とする宮調音階の調が生じ,商を主音とすれば黄鐘商調すなわち太簇(たいそう)を主音とする商調音階の調を生ずる。以下,黄鐘均全部で7調が得られる。次に大呂(たいりよ)に宮をおいた大呂均でも同じく7調を生ずる。こうして均は12均ありそのすべてに7調を生ずると84調が得られる。この八十四調の理論は,亀茲(きじ)の楽人蘇祇婆(そぎば)がインド起源の七調理論を中国にもたらし,それに基づいて隋の鄭訳が582年(開皇2)に雅楽のために宮廷の楽議にはかったものである。しかし,実用に移したのは唐代からであり,さらに実際に用いられた調はこれより少ない。

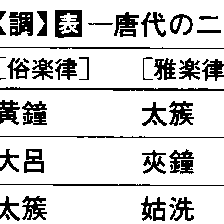

雅楽以外の俗楽では漢代から清商三調(せいしようさんぢよう)(平調,清調,瑟調)や楚調,側調などの調名が用いられていた。唐代の俗楽では,古来の清商三調に基づく調や蘇祇婆七調の一部を交えた13調ないし14調が実用された。これらは八十四調に含まれるが,実際には七声十二律のうち四声七律を組み合わせた二十八調の中に収められるもので,俗楽二十八調と呼ばれる(ただし俗楽律は雅楽律より2律高い。表参照)。

唐代の二十八調は宋代には燕楽二十八調と称されたがしだいに実用調が減少した結果,現在では7調が用いられるのみとなっている。

日本の雅楽 は唐代中国の俗楽に基づくもので,日本にも二十八調の理論が伝わった。現行の六調子(壱越(いちこつ)調,双調,太食(たいしき)調,平(ひよう )調,黄鐘(おうしき)調,盤渉(ばんしき)調)は表の同名調と等しい。六調子のほかの枝調子(沙陀(さだ)調,乞食(こつしき)調,水調,性調,道調など)も古くは用いられ,それらもほとんどは唐代俗楽二十八調に含まれる。三谷 陽子

西洋 英語のkey,ドイツ語のTonartに相当する概念で,西洋の音楽理論においては長調あるいは短調が特定の音(x )を主音(中心音)とした場合にこれをx 調という。したがって,音組織における中心音の存在と他の諸音に対するその強力な支配関係を意味する〈調性tonality〉よりも具体的な概念である(しかし現実には,〈調〉と〈調性〉はしばしば混同して用いられている)。また長調・短調という表現も,一見二つの異なる調を意味するかのように誤解されているが,両者の区別はオクターブ内における諸音の配置状態によるのであるから旋法mode(様態)の相違にほかならず,理論的にはそれぞれ〈長旋法 〉,〈短旋法 〉と呼ぶのが正しい。したがって厳密にいえば,ハ長調とは〈ハを主音とする長旋法〉,ニ短調 とは〈ニを主音とする短旋法〉のことである。

西洋では16世紀から17世紀にかけて,12種の教会旋法 がしだいに長旋法(長調)と短旋法(短調)の2種に集約され,それらは19世紀末まで音楽を支配する基本的音組織となった。そしてオクターブの音階内には12個の異なる音が存在し,その各音を主音としてそれぞれ長調と短調を構成しうるから,12種の長調と12種の短調,合わせて24種の調が成立する。これらのうち同一の旋法に属する12調(たとえば12の長調)はすべて同じ音階構造をもち,ただ主音(すなわち高さ)が異なるにすぎない。したがって,ある長調(または短調)の旋律は,その旋律の同一性を失うことなく,他の長調(または短調)へ移すことができる。これを移調という。一方,ある楽曲ないし楽章の内部で一時的に他の調へ移るのは転調 である。

調性音楽の楽曲ないし楽章は中心となる一定の調(主調)をもち,途中で転調が生じても最後にはその主調で終結し,それによって安定した終止感が得られる。各曲の調の種類は,楽譜の曲頭,音部記号のあとに調号 をもって表示される。たとえば変ホ長調とハ短調のように平行調関係にある二つの調は同じ調号をもつが,その場合には主音の位置によって調を区別することができる。また24種の調のあいだには関係の深さによって種々の近親関係が存在し,一般に二つの調のあいだに共通音が多いものほど近親性が強い。換言すれば,この近親性はある調と完全5度関係にある二つの調,およびこれら3調それぞれの平行調間において最も強力であり,これらを互いの近親調という。5度圏においてはハ長調と完全5度上のト長調,完全5度下のヘ長調,以上3調の各平行短調にあたるイ短調,ホ短調,ニ短調の合計6調が近親調である。

調の性格についていえば,16世紀以来長調(長旋法)は明るく,短調(短旋法)は暗い表現に適するとされ,また調号に嬰記号(シャープ )をもつ調(嬰種調)は高揚した気分を,変記号(フラット )をもつ調(変種調)は沈静した気分を表すことが多い。さらに,平均律 以前の中全音律(音律 )においては調によって音階内部の音律的な音程構造が異なるので,種々の調はそれぞれ固有の性格をもつとされた(調性格論)。12平均律 の場合は調による音程構造の相違が存在しないので,原理的には各調に固有の性格もありえないが,歴史的慣習によって,たとえばヘ長調は牧歌的・田園的表現に適すると考えられている。またJ.S.バッハの〈ロ短調〉,モーツァルト の〈ト短調〉や〈ニ短調〉,ベートーベン の〈ハ短調〉,シューベルト の〈イ長調〉や〈イ短調〉など,作曲家にとって特徴的な調の存在が指摘されることも多い。5度圏 →旋法 →調性 角倉 一朗

調 (ちょう)

目次 日本 古代・中世の税目。漢代以来軍費の調達,徴発に関し〈調〉字が用いられており,204年(建安9)曹操の令によって,戸ごとに絹2匹,綿(まわた)2斤を出させて以来,晋・南朝を通じ戸調が税制の中核となった。北魏の均田法 発布以降,丁男・丁妻対象に定額の布帛を調として課し,唐制では丁男1人当り絹2丈もしくは麻布2丈5尺(ともに幅は1尺8寸)と定められ,なお絹には綿(まわた)3両,布には麻糸3斤を併徴した。調には納入戸主の名を記し,州・県の印を押した。池田 温

日本 古代の律令制における基本的な物納の税。古訓では〈ミツキ 〉。ミツキ(ミは神または天皇に関する接頭語 )は本来,朝廷に貢上するものであったと推測される。また大化前代からミツキとともにニヘ(贄 (にえ))が貢上されていたが,ミツキが繊維製品を中心とするのに対して,ニヘは海や山の収穫物(食物)を主とした。646年(大化2)の大化改新詔 では〈田之調〉(1町につき絹1丈,絁(あしぎぬ)2丈,布4丈)と〈戸別之調 〉(1戸につき貲布1丈2尺)を定め,調の副物として塩と贄を貢することとした。贄はしだいに調に吸収されていったが,調にすべて吸収されず,奈良時代にも調とは別に貢上されていた。調が唐の律令と同じように,成年男子(丁男)を対象として課されるようになるのは飛鳥浄御原令からと推定され,大宝令では正丁1人に絹・絁ならば8尺5寸(6丁で1疋。1疋は長さ5丈1尺,広さ2尺2寸),次丁(老丁と残疾)には正丁の2分の1,少丁(中男)には正丁の4分の1を課した。

調は,絹,絁,糸,綿,布など繊維製品だけでなく,鉄,鍬や,塩,鰒(あわび ),堅魚(かつお)をはじめ種々の食料品によっても納める規定であったが,それは律令制の調が,ミツキやニヘの性格を多分に継承していたためと推測される。大宝律令施行後まもなく和同開珎が鋳造されると,京・畿内および周辺諸国では調を銭貨で徴収することとした。また711年(和銅4)には錦,綾,羅などの織り方を教える挑文師(あやとりのし)を諸国に派遣し,朝集使貢献物であったこれら高級織物を,国衙の工房で織らせ,調として貢上させることとした。一般の絁,布なども,庶民が日常に用いている織機ではなく,それより幅の広い織機で特別に織らせた可能性が強い。なお調にそえて正丁には調副物を課したが,調副物は正調の30分の1ほどの量で,その品目は染色,工芸関係の材料や製品を主とし,食料品も加工材料用であったらしい。717年(養老1)に調副物と中男の調を廃止し,国郡司が中男を役して中央官庁 で必要とする物品を作ったり,集めたりする中男作物 (ちゆうなんさくもつ)の制を施行した。

調は律令財政の最も重要な収入源であり,官人の給与(位禄,季禄)にもあてられたので,その品質の低下や未納に対して,政府は厳しい態度でのぞんだが,品質の低下や未納が増加してくると,それを補うために,交易雑物 (ぞうもつ)(出挙(すいこ)の利稲で調庸物に相当する物品を購入する)制度が展開していった。823年(弘仁14)に西海道諸国で試行された公営田 (くえいでん)の制は,収穫稲によって調庸物を購入して貢上させるもので,中央政府 と国衙との間では調庸の現物貢上の原則が保持されているが,国内での調庸の徴収は,課丁から直接に徴収するという律令の原則が修正されている。そして平安後期には,調は名(みよう)を単位に賦課される公事(くじ)のなかに吸収されていったと推定される。吉田 孝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」 改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

調(音楽理論用語)

本来は中国の音楽理論用語。日本でもこれに準じて用いられ、西洋音楽のkey(英語)、Tonart(ドイツ語)などの訳語としても使用される。

一般には、西洋音楽のハ長調やト短調などのように、特定の音を主音とする長音階組織や短音階組織をさす。また、ドリア調やリディア調などのように教会旋法の名称として使われることもある。しかし元来「調」とは、一定の音程関係をもつ音組織において、主音となる音による差異を示すべく適応される用語であり、旋法のように、異なる音程関係の音組織そのものを識別するために用いられるものではない。たとえばハ長調とは長音階(より厳密には長旋法)のなかでハ音を主音とするもの、ト短調とは短音階(より厳密には短旋法)のなかでト音を主音とするものを示している。したがって、ドリア旋法をドリア調とよぶのではなく、ドリア旋法のなかでニ音を主音とするものに対して「ニを主音とするドリア調」(ニ・ドリア調)、同様にリディア旋法 のなかでヘ音を主音とするものに対して「ヘを主音とするリディア調」(ヘ・リディア調)などとよぶのには適合性がある。

しかし教会旋法では、全音階のなかで自由に旋律的な中心音(終止音)をとることができるために、中心音が変わると旋法自体も変わることが多い。たとえばニを主音とするドリア調がヘを主音とするドリア調に移ることは少なく、主音がヘ音になれば、旋法自体がリディア旋法に変わる場合が多い。このように旋法は主音の支配力がそれほど強くなく、主音とその他の音との音程関係は流動的である。これに対し、調は主音の支配力が強く、主音が変化しても主音とその他の音との音程関係は堅固に守られる。そのために、たとえばハ長調がト長調に転調するならば、導音となるヘ音に嬰(えい)記号がつけられ、主音であるト音との半音関係は維持される。

現在おもに用いられる調は、長・短音階組織に基づくもので、1オクターブ内の12音をそれぞれ主音とする計24種があげられる。各調は調号によって示され、調相互間には原調の主音の5度上、4度上の各音を主音とする属調、下属調、同じ調号をもつ平行調、同じ音を主音とする同名調などの近親調関係が存在する。

中国では、宮(きゅう)・商(しょう)・角(かく)・徴(ち)・羽(う)の五声またはこれに変徴・変宮を加えた七声からなる音階のどの音を主音とするかによって、宮調、商調などと決定される旋法を意味する。また狭義には西洋音楽の調と同じ意味で、五声または七声と絶対音高である十二律とを組み合わせた計60調または84調をさす。この場合、たとえば十二律の第一律黄鐘(こうしょう)を宮とした黄鐘均で、その宮を主音とする調は黄鐘宮調、商を主音とする調は黄鐘商調などとよばれる。この84調理論は隋(ずい)代に考案されたが、雅楽(儒教の礼楽)に適用されたのは唐代に入ってからである。一方、雅楽以外の俗楽では、俗楽28調(結果的には84調に含まれるが、名称・理論などが異なる)が用いられた。この28調理論が日本に伝わり、雅楽の六調子に整理された。

[黒坂俊昭]

調(邦楽用語)

邦楽用語。動詞「調ぶ」の名詞形で、日本の伝統音楽においては「演奏する」「調律する」「試奏する」などの意味をもっており、種目によって、また楽器によってさまざまに用いられている。「調律する」の意味で用いられるものとしては、雅楽や能、歌舞伎(かぶき)の下座(げざ)音楽などがあるが、いずれも合奏の前の、それぞれの楽器の状態を調べる目的をもっていた。能の場合は、上演前に鏡の間で奏される「調」が一定の形式をもつようになり、それが歌舞伎の下座音楽にも取り入れられている。雅楽の場合も同様であるが、雅楽における調の形式はとくに「音取(ねとり)」とよばれている。「試奏する」の意味では、尺八や山田流箏曲(そうきょく)において用いられており、文字どおり楽器の状態や運指法を調べる場合と、短い前奏をさす場合がある。また箏曲には『六段の調』のように段物(だんもの)を「調物」と称することがある。また、締太鼓の革を締める紐(ひも)のことを「調」「調緒(しらべお)」という。

[渡辺尚子]

調(文芸用語)

文芸用語。韻律・声調を含めての和歌の音楽性を論ずる場合に用いられる。元来は「琴(こと)の調」というように使われた音楽用語であったが、和歌が朗詠される機会の多い詩であったため、歌論が発達するに伴って歌論用語となった。近世に入って、賀茂真淵(かもまぶち)らが「調」を重視した歌論を展開したが、「調」こそが和歌の本質であるとしたのは幕末の歌人香川景樹(かげき)であった。「歌はことわるものにあらず、調ぶるものなり」(歌学提要)との指摘は歌論史上、画期的な指摘であった。「誠実(まごころ)」が事物に触れておのずから発する音楽が「調」なのであって、それは天地普遍のものであると景樹は説いた。今日の歌論においても、景樹の説をかならずしも踏まえてはいないが、短歌の音楽性に言及する場合に「調」の語は頻繁に用いられている。

[佐佐木幸綱]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ) 日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

調

律令制での租税負担の一つ。和訓はツキ・ミツキであり,本来ニエ(贄)とならぶ朝廷への貢納物であった。改新の詔(みことのり)には田之調(たのちょう)・戸別之調(こべつのちょう)の徴収が規定されているが,丁男対象の税となるのは浄御原令からと推定される。大宝令では正調として絹・絁(あしぎぬ)・糸・綿・布など繊維製品の正丁(せいてい)1人ごとの納税額を規定し,次丁は正丁の半額,少丁は4分の1を課した。正調にかわる調雑物として鉱産物や海産物を多く規定していて,地方での共同生産にもとづく貢納というツキの性格を色濃く残す。正丁にはほかに調副物(ちょうのそわつもの)として少額のさまざまな品目の付加税的負担があったが,717年(養老元)に調副物と中男の調は廃止されて中男作物の制を始めた。貨幣発行後は京・畿内を中心に銭納となり,錦や綾など高級織物を国衙工房で織らせて徴収することも始まるが,基本的に地方からの特産物貢納という令制の性格は「延喜式」まで変わらなかった。摂関期以降も受領(ずりょう)と中央政府の間では形式上は調庸制が維持されたが,受領の民衆からの徴収は,課丁ではなく名(みょう)に課される官物に吸収されていった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」 山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

Sponserd by

調

一定の音を主音として整えられた音楽的秩序をいう。西洋音楽では,実際には「調性 」という言葉とほとんど同一視されている。西洋音楽は,17~18世紀からいわゆる調性の時代に入った。したがって調は西洋音楽の歴史にきわめて重要な意味をもっている。主音と3度音の間隔が長3度であるか短3度であるかによって,あるいは主和音が長3和音か短3和音であるかによって長調と短調に分れ,それぞれ 12平均律の各音を主音とする 24種の調が存在する。それらは普通,譜表の冒頭におかれた調号もしくは調子記号によって示される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

調 [key]

ある曲の基礎となっている音階の音に統一性を与えている和声的関係のことで、主音がその調で最も支配的な音となる。主な調には、長調と短調がある。

出典 (株)ヤマハミュージックメディア 音楽用語ダスについて 情報

Sponserd by

出典 株式会社平凡社 百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

調

律令[りつりょう]時代の税の1つで、絹[きぬ]や糸など地方の産物を毎年一定の量ほど納めさせました。

出典 ほうふWeb歴史館 防府市歴史用語集について 情報

Sponserd by

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」 山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

Sponserd by

出典 旺文社日本史事典 三訂版 旺文社日本史事典 三訂版について 情報

Sponserd by

出典 旺文社世界史事典 三訂版 旺文社世界史事典 三訂版について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の 調の言及

【能】より

…拍子合のノリ型は,詩型と拍配置の関係に基づいて,平(ひら)ノリ,中(ちゆう)ノリ,大(おお)ノリの3種に分かれる。大ノリは1字1拍,中ノリは2字1拍の明快な拍配置をとっているのに対して,平ノリは3字目ごとにモチと称する延長部分を挿入して,七五調1句12字を8拍に当てはめる独特の拍配置をとっている。能の謡ではこれがもっとも普通のノリ型なので,平ノリと称するのである。…

【織物】より

…[律令制下の織物]

【課役】より

…課は割り当てて徴収する,役は労役に徴発する意味の動詞,名詞で,これを組み合わせて公課の主体を指称した。その内容は[租](丁あたり粟2石)と[調](丁あたり絹2丈,あるいは麻布2丈5尺,それに付属物として絹糸,綿(まわた)あるいは麻糸が加わる)および役(年間20日間の力役,中央政府が徴発し主都の建設,土木工事等に使われる)の3種よりなる。役は1日当り3尺の絹(あるいは3尺7寸5分の麻布)に換算代納されるのが一般となり,これは[庸]と呼ばれ,課役は租庸調を意味するようになった。…

【調】より

…[中国] [均田法]発布以降,丁男・丁妻対象に定額の布帛を調として課し,唐制では丁男1人当り絹2丈もしくは麻布2丈5尺(ともに幅は1尺8寸)と定められ,なお絹には綿(まわた)3両,布には麻糸3斤を併徴した。…

【課役】より

…課は割り当てて徴収する,役は労役に徴発する意味の動詞,名詞で,これを組み合わせて公課の主体を指称した。その内容は[租](丁あたり粟2石)と[調](丁あたり絹2丈,あるいは麻布2丈5尺,それに付属物として絹糸,綿(まわた)あるいは麻糸が加わる)および役(年間20日間の力役,中央政府が徴発し主都の建設,土木工事等に使われる)の3種よりなる。役は1日当り3尺の絹(あるいは3尺7寸5分の麻布)に換算代納されるのが一般となり,これは[庸]と呼ばれ,課役は租庸調を意味するようになった。…

【租庸調】より

…その完成形態を示す唐の〈開元賦役令〉によりその大体を略述すると,まず徴収対象は九品以上の官人や王公貴族および旌表者(忠孝節義を表彰された者),僧侶道士と身体障害者,部曲・奴隷等の賤民を除く良民の男子正丁に限定され,対象者(課口)でも,老親などのめんどうをみる者(侍丁),服喪者,兵士,色役(しきえき)従事者等は実際の徴収を免除された(見不輸(げんふゆ))。 次に税額は毎丁[租]が粟(あわ)2石(約60l),[調]が絹(けん)・綾(りよう)・絁(し)というきぬで2丈と綿(まわた)3両,非養蚕地では麻布2丈5尺と麻糸3斤,[庸]は力役20日分(閏年には22日分)の代納で1日当り絹3尺または麻布3尺7寸5分の割で,計絹1匹2丈(=6丈),麻布1端2丈5尺(=7丈5尺)となり,調庸は併せて一括徴収されるから,毎丁絹2匹(約24m)あるいは麻布2端(約30m)の負担である。調庸については地域別に特産品で代納することが行われ,嶺南で銀に代えて納入された実物が西安何家村遺跡で発見された。…

※「調」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

(周)(しゅう)。

(周)(しゅう)。 (ちょう)の声がある。

(ちょう)の声がある。 (わ)(和)するなり」(段注本)とあって、調和の意とする。〔詩、小雅、車攻〕に「弓矢

(わ)(和)するなり」(段注本)とあって、調和の意とする。〔詩、小雅、車攻〕に「弓矢 に

に ・

・ と通じて、あざむく意に用いることがある。また徴と通じ、徴取の意に用いる。

と通じて、あざむく意に用いることがある。また徴と通じ、徴取の意に用いる。 、

、 tjiuは声義近く、

tjiuは声義近く、 dy

dy