精選版 日本国語大辞典 「印象主義」の意味・読み・例文・類語

いんしょう‐しゅぎインシャウ‥【印象主義】

- 〘 名詞 〙 ( [英語] impressionism [フランス語] impressionnisme の訳語 ) 一九世紀後半から二〇世紀初頭にかけて、フランスを中心に全ヨーロッパに起こった絵画、音楽表現上の一傾向。文学、演劇にも影響を与えた。絵画では、対象を精細に写すよりも、対象が画家に与える印象を描くべきだとし、物の固定色を否定し、色彩と光線を重んじて表現した。音楽では、楽器によって異なる楽音の色彩感を重んじ、瞬間的感情や雰囲気を強調した。〔普通術語辞彙(1905)〕

改訂新版 世界大百科事典 「印象主義」の意味・わかりやすい解説

印象主義 (いんしょうしゅぎ)

Impressionnisme[フランス]

1860年代から80年代にかけてフランスで起こった,絵画を中心とする芸術運動。ルネサンス以来の大きな変化を美術表現にもたらしたといわれ,欧米のみならず日本にもその影響は及んだ。印象主義の概念は音楽に対しても用いられる。

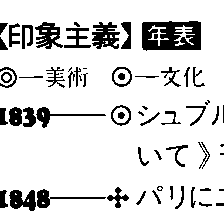

美術

起源と先駆

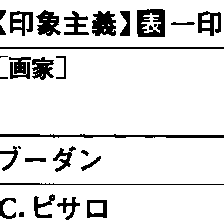

印象主義の行った革新は,新しいものの見方といくつかの新技法に支えられているが,それはルネサンス以来の多様な努力が体系化されたものである。部分的には,印象派を先取りする動きが18世紀終りごろから見られるようになる。17世紀オランダの風景画の全盛時代を受けて,18世紀後半にはとりわけイギリスで盛んに風景そのものの美や偉大さを描くことが流行した。その中でターナー,コンスタブル,ボニントンらの油彩や水彩のスケッチには,直接に自然を観察して得た戸外の光の状態が描き出され,印象派の初期の作品を思わせる。しかし,それらは習作の段階にとどまって,実際の油彩作品の制作に際しては大幅に手が加えられた。フランスでは,アカデミーの砦にこもっていた新古典主義の風景画家たちにおいてすら,印象派を思わせるような斬新なスケッチが見られる。バランシエンヌPierre-Henri de Valenciennes(1750-1815)はその著《実用遠近法入門》(1800)で,戸外の自然のあらゆる季節,時間,光の状態を分析したのみならず,自ら雲や,山を覆う霧などをごく短時間にとらえた油彩スケッチを残した。このようにスケッチの段階ではかなり早くから明るい戸外の光を見えるままに描き出す努力がなされていたが,それを実際の完成作品に,部分的ではあるが応用したのがドラクロアである。彼はベネチア派の研究を通じて明るい色彩を追求し,色彩を特に明るく見せるために補色を色斑で並べる工夫を行った(一説にはコンスタブルの影響を受けたためといわれる)。またコローは戸外で制作する機会が多く,画面は明るいニュアンスに満ちたものとなった。独立した自然をさまざまな様相でとらえたバルビゾン派は,自然観察の側面で印象派に影響を与えた。しかしなんといっても直接に若き彼らを励まし導いたのは,クールベ,ドービニー,ヨンキント,ブーダンらである。クールベはアカデミーと世論に対する戦いぶりで範を示し,また歴史画,神話画,宗教画といった伝統的ジャンルを離れた現代的主題を印象派に教えた。ドービニー,ヨンキント,ブーダンは印象派に先んじて川や海など,光に満ち大気が変化しやすい場所での正確な自然観察を行い,明るく生き生きした画面を作り上げ,特にブーダンはモネの少年時代の直接の師となった。

革新の内容

印象派の革新にはさまざまなものがあった。それらをおもに,(1)色彩,(2)構図法,(3)主題,の三つの側面から見てみよう。

(1)色彩 19世紀になってから色彩と光の原理の研究が進み,シュブルール,ヘルムホルツらの学者たちの研究によって,画家たちが直観的に感じていたことが体系化された。印象派は,医学生であったバジールを通じておそらくこの知識を得ていたと考えられるが,新印象派におけるほどこれらの理論を吸収していたわけではなかった。彼らが用いた技法を整理すると以下のようになる。色というのは三原色のうちの二つを混ぜれば新しい色ができるが,混ぜるほどに明るさは失われてゆく。よって,ある色をより明るい状態で得るためには画面の上に点描で2色を併置し(ディビジョニスム),少し離れたところで見るとこれは混合して見えるから(視覚混合),必要な色をより明るい状態でとらえることになる。このように明るい画面を得るための執拗な努力は,彼らが戸外制作を行った結果である。すなわち光の中にはそもそも黒は含まれておらず,光の豊かな戸外ではすべてが明るく見える。よって従来考えられていたように,物にはそれぞれ固有色(ローカル・カラーlocal colour)があるという考えは打破され,光が物質に反射してそれが目にはいるときに色が見えるということが,体験的に理解されていった。(2)構図法 構図法においては,彼らは日本の浮世絵と写真から大きな影響を受けた。浮世絵の中にはすでに西洋の線遠近法による空間表現の技法がはいりこんではいたが,極端な俯瞰構図,唐突な画面の切り方,前景に大きなものを配して中景を抜き突然遠景をつなげるやり方,物のボリュームを無視し輪郭で切り抜いた平板な形態など,非ヨーロッパ的な対象のとらえ方がふんだんに盛り込まれていた。また写真は,四角い枠で視野を切り取ることで日本版画と共通する大胆な構図が可能になるといった側面や,対象を〈永遠の相において〉でなく瞬間的にとらえる発想が,印象派の対象のとらえ方に影響を与えた。(3)主題 主題の選択においては,一世代前の写実主義の画家たちが宗教画,神話画,歴史画に背を向けたのを受けて,彼らは特に同時代の風俗や,肖像,静物といった市民的なジャンル,身辺のありふれた風景などをその主題として取り上げた。

グループ展

印象派のグループとなる画家たちが知り合ったのは,1863年ころグレールCharles Gleyre(1806-74)のアトリエ(モネ,シスレー,ルノアール,バジール)であり,それにアカデミー・シュイスAcadémie Suisseでかねてからモネと知り合っていたピサロ,セザンヌが合流した。ピサロを通じてモリゾも参加し,彼らはマネやバジールのアトリエ,またブラッスリー・デ・マルティール,ゲルボア,ヌーベル・アテーヌといったカフェで出会い,批評家たちとも親交を結び,戸外に制作に出かけるなど,しだいにグループを形成していった。彼らに対しとりわけ大きな影響を与えたのはマネであった。63年のサロン(官展)に落選し,〈落選展Salon des refusés〉でスキャンダルを巻き起こした《草上の昼食》,65年のサロンの《オランピア》などの作品で,彼は常に新たな流れの先頭に立ち,その主題の斬新さ,ルネサンス以来の奥行表現を無視したプラン構成,平板に見える人体表現,明暗の際だった色調,生き生きしたタッチなどで若い画家たちを魅了した。彼らの初期の作品には,マネの影響がかなり顕著にみられる。

これらの若者たちは,しだいに保守化してゆくナポレオン3世治下の,形骸化したアカデミズムに飽き足らず,サロンでの入選を果たせないため,独自のグループ展を企画した。これが〈印象派展〉の始まりである。第1回展が開かれたのは第三共和政になってからで,キャプシーヌ大通り35番地のナダール写真館で,〈画家,彫刻家,版画家の協同組合〉という名称のもとに1874年4月15日より1ヵ月間催されたが,この展覧会を取材した《シャリバリ》紙のルロアLouis Joseph Leroy記者が,彼らを揶揄(やゆ)する意味で,モネの《印象,日の出Impression,soleil levant》からとった〈印象主義者たちImpressionnistes〉という言葉を使ったのが,このグループの名称となった。彼らはおもに〈バティニョールの仲間たち〉といわれた,マネを中心とするレアリスムの流れをくむ人々であったが,マネはついにこのグループの展覧会には参加せず,モネ,ドガ,セザンヌ,シスレー,ピサロ,ルノアール,モリゾら30名が165点を出品した。この展覧会はジャーナリズムの興味本位の報道に刺激され,多くの観客がつめかけるなど,話題は提供したものの絵はほとんど売れずに失敗に終わった。以後,展覧会は76年,77年,79年,80年,81年,82年,86年と8回を数えたが,4回展からわずかばかり収支が楽になったものの,彼らの活動が一般に認められるようになるのは7回展を過ぎてからのことである。印象派グループはもともと,自由で無審査の展覧会を原則とし,新しい芸術への意欲だけをその共通の方針としていたため,モネ,ルノアール,シスレーらの第1回展以来のグループを保とうとする傾向と,ドガやピサロのように若い人々を参加させようとする傾向の間で対立が生じ,5回展,6回展にはモネ,ルノアール,シスレーが出品せず,また逆に7回展はドガを除く当初の中心メンバー9名だけでとり行われるなどの変化が生じた。また8回展では,ゴーギャン,スーラ,ルドンなどが大幅に出品したため,モネらは参加を拒み,印象派のグループ活動は終りを告げる。この展覧会に一貫して出品を続けたのはピサロだけであり,セザンヌは1回展と3回展に参加したきりであった。グループの理論的裏付けや基本方針などが明文化されていなかったにもかかわらず,このグループ展は印象派の,アカデミズムに挑戦し,新たな時代を切り開こうとする姿勢をはっきりと示していた。彼らの斬新な様式は,過去から脱却して自分たちの時代の表現を持つことを待ち望む人々には強く支持され(カスタニャリ,デュレ,アストリュクZacharie Astruc,ゾラの初期),既存のアカデミズムを守る側からは激しい攻撃を受けた。

グループ展以降

印象派がグループ活動をやめてからも,彼らはそれぞれの独自性にかなった制作活動を展開していった。すなわち,モネは光の変化をますます瞬間的にとらえるため,対象を限定し,ときに構図を固定し,異なった光の状態を描き分ける連作の世界にはいってゆき,ルノアールは一時古典主義的な輪郭線の復活を目指すがやがて行き詰まり,再び裸婦を中心とした豊饒な色彩の世界に戻ってゆく。ドガは人体や馬の瞬間的な動きの表現とその結果生まれる特殊な構図への関心を深め,セザンヌは水浴をする人々や風景を空間の中に構築的に位置づけようとした。ひとりピサロだけが次の世代とともに新印象主義の技法を取り入れてゆく。

印象派の影響は非常に幅広く多様でかつ深く,今日でもそれは続いているため,ひと言で述べることは困難である。絵画の技法で〈印象派的〉という表現が使われるが,それはおもに筆のタッチを残して明るい色を併置する技法,ないしは非常に素早い大きな筆触の技法である。また光のニュアンスに満ちた明るい画面を意味することもある。後世に対する影響の面では,とりわけ彼らの明るい色彩の使用は,あらゆる流派の絵画において以前と以後の画面の輝きをまったく異なったものとした。フランスにおいては1850年代,60年代生れの画家のほとんどが印象派から出発している。しかし一方ではアカデミズム以外にも,この運動に対する批判が同時代からすでにあった。印象派があまりにも目に見える現実のみを映すことで精神的内容を看過している,とする立場(モロー,ルドン)は象徴主義と呼ばれる傾向を生み,また後期印象派と名づけられた一群の作家たちもこの反省のうえに立っていた。また新印象主義は印象主義の本能的な部分を乗り越えようとし,科学的・理論的にこれを体系づけた。外国においてはヨーロッパの内外を問わず,広く印象主義を吸収する動きがあり,それぞれの国の美術の特質に従ってさまざまに翻訳された。

→後期印象派 →新印象主義

執筆者:馬渕 明子

印象主義と日本の近代美術

日本における印象主義の導入は,1893年(明治26),黒田清輝,久米桂一郎(1866-1934)がフランスから帰国して画壇に新風をもたらしたことに始まる。黒田の渡仏は1884年,久米は86年で,後者の渡仏年に印象派グループの最後の展覧会が開かれた。したがって,黒田,久米は,滞仏中にパリの美術界の動きを知っていたはずだが,しかし彼らは直接印象派の画家たちに学んだことはなく,アカデミー派のコランに師事し,コランを通じて印象主義を日本に伝えた。当時印象主義の画家たちはなお完全に社会に受け入れられてはいなかったが,その影響はすでにコランのようなアカデミー派の画家にも及んでいたからである。特に,明るい色彩の使用と光に対する強い関心は,アカデミズムを通しての折衷的印象主義ではあったが,日本では清新なものとして受け取られた。フランスの印象派の作品が紹介されたのは,93年の明治美術会展で,日本美術のフランスへの紹介者でまた西洋美術のコレクターであった林忠正(1853-1906)のコレクションのなかにブーダン,シスレーなどの作品があった。しかし,それらはあまり大きな反響を呼ばず,むしろ黒田たちの折衷主義の方が迎えられたのである。この新風は,96年,東京美術学校に西洋画科が設けられて黒田がその主任となり,またそれまでの明治美術会に対して黒田を中心とする白馬会が結成されるに及んで大きな力となり,従来の旧派,脂(やに)派に対して,新派,紫派と呼ばれて,その後の日本洋画の中心的傾向となった。この傾向は,黒田の弟子の岡田三郎助,和田英作(1874-1959),湯浅一郎(1868-1931),中沢弘光(1874-1964),藤島武二らに受け継がれ,青木繁も,一時印象派風の海浜風景を描いた。明治末年になると,南薫造(みなみくんぞう)(1883-1950),有島生馬,山下新太郎(1881-1966)らの新帰朝者たちによってさらに刺激が与えられ,明るい色彩,大きな筆触を特色とする印象派風の外光表現は,日本洋画の確固とした一つの流れとなった。印象主義の運動および理論については,黒田,久米のほか,森鷗外,島村抱月らによって紹介され,1910年には,高村光太郎の〈緑色の太陽〉が《スバル》誌上に発表されて,日本における印象主義宣言といわれた。しかし,色彩の主観的表現を重視する高村の考え方は,表現主義的傾向が強く,印象派の導入がその後の前衛絵画運動と結びついていった日本の特殊性をよく示している。

執筆者:高階 秀爾

音楽

印象主義という概念を絵画から借りて音楽に適用したのは,フランスのアカデミーが,ドビュッシーの《春》(1887)の批評に用いたのが,最初だったようである。それは《春》における〈色彩性の過大評価と形式の軽視〉をアカデミーが非難するためであった。しかしドビュッシーが作曲家として地位を確立してゆくのに伴い,この用語から否定的なニュアンスは失われていった。やがて〈印象主義音楽〉とは,ロマン主義の一帰結である感覚主義に立ち,アカデミーが非難に値すると見た色彩性の強調などを,かえって進んで特色とする様式であって,ドビュッシーやラベルの作品中にその典型的な表れがあるとされた。

印象主義音楽は,ふつう次のような技法上の特徴を示すといわれる。(1)5度あるいは8度,2度等を含む音程・和音の併進行,協和音と同格に扱われて〈解決〉を前提としない高次和音,不協和音,変質和音等の使用(伝統的な機能和声法にあっては,これらの和音は一定の処理を事後に行う約束のもとに,用いられた。この〈約束された処理〉を〈解決〉とよぶ),などが結果として機能和声法を原則の位置からはずす。(2)それに対応してしばしば長調・短調の調組織から離れ,教会旋法,全音音階,5音音階その他の旋法を作曲の基盤におく(旋法性)。(3)機能和声法の(論理的な)脈絡をしりぞける方向に向かったことと相関的に,それに代わる新しい脈絡をつくり上げてゆくうえで,音色の類縁・対比が重要な役割を担う。(4)音楽形式および旋律構造の構成要素の断片化が際だち,それら(形式,構造)はイメージの連鎖として形成される。リズムも小節線に拘束されない。

印象主義の絵画と音楽には,色彩の優越と,発散する気分に近いものがあるとしても,音楽に印象主義という語を適用したのは,幸せなことではなかった。音楽は,鳥の声などの聴覚的印象以外には,自然から受けた印象を絵画なみにそのまま描くことができない。なぜなら,印象から表現に至るまでの過程に創造的な想像力の参与を欠くわけにゆかないからである。ドビュッシーは,音楽は,〈多かれ少なかれ正確な自然の再現のためにではなく,自然と想像力のあいだの神秘な一致のために,供されている〉と述べている。その一致協同は,ドビュッシーの場合,耳(感覚)がきくもののなかにその感覚像を超えた何かを心が感じとるのであるから,むしろもっと象徴主義的なものと考えた方が妥当であろう。したがって印象主義の感覚主義,自然主義とは一線を画して,あいいれない。音楽上の印象主義とは,けっきょく,ロマン派の叙述・描写への志向と,古典派あるいは現代音楽の抽象性との中間にある,象形的・暗示的な表現の一様態を,それもかなり漠然ととらえた観念にすぎず,歴史的な一様式をめぐる用語として適切なものとはおそらくいえぬであろう。しかもいま記したような象形的・暗示的表現は,ジャヌカン,クープラン,ラモー,ベルリオーズ,リストらの音楽のあるものにすでに例をみるところであり,そして現代のメシアン以降にも認めることができる。誤解を招きやすいこの印象主義という言葉は,あえて危険な比喩として用いるならばともかく,音楽の様式について厳密に語るためには,避ける方が望ましいのではないだろうか。

執筆者:平島 正郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「印象主義」の意味・わかりやすい解説

印象主義

いんしょうしゅぎ

impressionnisme フランス語

19世紀後半にフランスを中心に行われた美術上の運動および様式をいう。これを推進した画家たちは印象派と総称される。19世紀なかば、フランスの文芸や思想の分野では実証主義の風潮が強く、これを受けて美術界でも1850年ごろ以降クールベの写実主義が頭角をもたげつつあった。可視的なものをあるがままに描写しようとする態度で、色彩は暗く、あるいは渋い。自然をすなおに見つめ、歴史的・文学的な主題を否定する点で、マネも初期の印象派たちもクールベの主張を受け継いだ。だが、彼らはしだいに色彩の明るい輝きに魅せられ、自然のなかの光と空気の変幻きわまりない戯れに、もっとも強く創作意欲を刺激されることになった。明るい絵画へ、光の効果の分析へ、空気の存在感の描写へ、という方向である。換言すれば、マネと印象派は実証的な客観主義に出発しながら、自己の個性や感性を解放する主観主義へと向かったことになる。各画家の画風の進展深化とともに、印象主義はフランス美術史上空前の黄金時代を生み出し、写実を基礎とする西洋美術の最終段階を形成し、同時に20世紀美術の諸傾向にもさまざまな作用を及ぼすこととなった。

[池上忠治]

前史

1860年ごろのパリで、モネ、ルノワール、シスレー、ドガ、ピサロ、セザンヌらが相次いで知己となり、いずれもクールベの写実とドラクロワの色彩を学び、他方では美術学校や官展を支配する伝統的なアカデミズムに強い不満と疑問を感じていた。たまたま1863年春の落選者展でマネの『草上の昼食』がスキャンダルを巻き起こすと、彼らはこの作品に重要な造形的啓示を読み取り、おのずからマネを中心とするカフェ・ゲルボアのグループ(またはバチニョル街の集い)が形成され、芸術革新についての熱心な論議が闘わされるようになった。アストリュクZacharie Astruc(1833/1835―1907)やゾラ、デュレThéodore Duret(1838―1927)といった作家、批評家が加わることもあった。さらにはヨンキントやブーダンの外光主義、戸外制作の作用やモネとピサロがロンドンで見た近代イギリス風景画の影響も加わり、グループ展開催の気運も高まるが、1870年夏のプロイセン・フランス戦争で彼らは一時的に四散してしまうことになる。これが印象派成立の前段階である。

[池上忠治]

理論と運動

印象主義の基本的な考え方はすでに1869年、モネとルノワールがブージバル近くのラ・グルヌイエールで描いた何点かの作品にみられる。光を色彩に置き換えること、可能な限り原色を多用して画面の明るさを確保すること、物の影や水面の反映、水の揺らめきなどに注目しつつ固有色にとらわれない描写に努めること、などである。こうした考え方と技法が2人からシスレーやピサロに伝えられ、ピサロからセザンヌにも教えられてゆく。1872、1873年のことである。こうして「色調分割」という理論が生まれる。画面に用いる色彩をプリズムが光を分割する7色に限定し、混色を避けてこれらの純粋色を小さな斑点(はんてん)として塗り、わけても補色関係にある色彩を並置してさえざえとした効果をねらう。隣り合う色彩どうしはパレットにおいてではなく見る者の網膜の上で溶け合うので、画面では明るさや鮮やかさが確保される。これが色彩分割の考え方であり、絵を見る者の視覚の働きに即して「視覚混合」といわれることもある。もう一つの理論は絵の具の「盛り上げ」である。従来の常識では、完成された油絵の表面は油を流したように、とろりと平滑でなければならないとされていたが、それでは光のきらめきや大気の揺れ動きの微妙さを表現しにくい。印象派が風景画を多作するだけにいっそうこの点は重要である。そこで彼らはあえて筆触や絵の具の凹凸をそのまま画面に残す方向をとった。これによって画肌(えはだ)は複雑にざらついて視神経を刺激する力を増し、凹凸の細部におのずから光る部分と暗い部分が生じて新鮮な臨場感をも高める結果となる。ただし、ここで留意しておく必要があるのは、印象派がまず確固たる理論体系を樹立してからこれを作品に適用したのではないこと、むしろ個々人の作風の展開と、思索の深化が自然と前記のような理論に行き着く運びとなったことである。創意あふれる彼らの作品の拠(よ)ってたつもっとも重要な基盤は理論ではなく、あくまでも自然の注意深い観察から引き出されるサンサシオンsensation(感覚の働き)なのである。

しかし印象派の理論や技法が革新的であればあるほど、その作品は世人の理解を得にくいことになる。彼らはサロンに応募するがかならずしも入選せず、審査員の多くは旧態依然たる新古典主義的なアカデミズムを信奉していた。そこで、モネ、ルノワール、ピサロ、ドガらは自分たちのグループ展を構想し、様式上の共通性をもつシスレー、セザンヌ、ギヨーマンのみならず、反サロン的な態度に共鳴するラファエリJean-François Raffaeli(1850―1924)、デ・ニッティスGiuseppe De Nittis(1846―1884)らをも加えて「画家、彫刻家、版画家の無名協会」を組織した。グループ展は1874年、1876年、1877年、1879年、1880年、1881年、1882年、そして1886年と計8回パリで開催され、会員数は50人を超えた。たび重なる勧誘にもかかわらず参加を断った画家に、マネとティソJames Tissot(1836―1902)がいた。運動をもっとも熱心に推進したのはピサロ、ドガ、ルノワールの3人で、これに様式上の中心的存在をなすモネ、セザンヌ、シスレーを加えた6人が主要なメンバーであった。「印象派」という呼称は、モネが第1回展に出品した『印象―日の出』に由来し、第3回展では彼らがこれをグループ名として採用したが、ドガは「非妥協的独立派」という名のほうを好んでいた。印象派には田園ないしは都会を描く風景画家が多く、これに対してドガは人物を中心として近代的な都会風俗を描いた。ルノワールは風景と人物、風俗をほぼ等分に描き、またセザンヌとルノワールは水浴図をも多作した。グループの様式上の等質性と作風の円熟がもっともよくみられたのは、ルノワールが『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』を、セザンヌが『ショケ像』を出品した第3回展においてであった。

[池上忠治]

発展的解消へ

1880年ごろ印象派の人々は40歳前後になる。集団的活動よりは自己の芸術を深める方向へ進む時期である。もともと印象派展はサロンと同時期に開催され、会員はサロンに応募しないという約束だったが、セザンヌ、シスレー、ルノワール、モネらがこのころ相次いでサロンに応募し、ドガの非妥協的な精神をいたく刺激した。そのため第5回展にはモネやルノワール、セザンヌが不参加、逆に第7回展ではドガやカサット、ラファエリが不参加というグループ結束の不統一がみられた。生活の不安と社会的な評価の有無が絡むだけに、こうした内部分裂はきわめて深刻な問題であり、また個性的表現の追求が最大の関心事であるため、元来グループとしての活動にはおのずから限界がある。他方では、ゴーギャン、スーラ、シニャック、ルドンら新会員の参加という側面もある。彼らはけっして純然たる印象派ではないが、これに影響されたり反発したりしながら画境を開拓していた。また、印象派展はよくも悪くも団体展なので、これにかかわる制約もなくはなかった。そこで1884年には「無審査、無賞」を旗印とするアンデパンダン展がより進んだ作品発表の場として誕生し、さらに印象主義の理論的側面をより厳密化したものとして、1885、1886年にスーラの新印象主義が成立するに至った。だが、これら両者はいずれも印象派の大運動なしには生まれえなかったはずのもので、その意味でも印象派の活動は近代西洋美術における画期的なできごとだった。さらに付け加えるならば、ゴンクールやプルーストの小説、ドビュッシーの音楽、ロダンの彫刻、マラルメの詩などにも印象主義的な特質を認めることができる。またドイツや北欧、イギリスやアメリカなどにも印象派の影響は遅かれ早かれ広まってゆく。近代フランスの印象主義はイタリア・ルネサンスに匹敵するほどの重要性をもつといっても、過言ではなかろう。

なお、印象主義的な作風は過去にまったく類例がないわけではなく、ポンペイなどに残る古代ローマ絵画のある段階を印象主義的様式とよぶこともある。

[池上忠治]

新印象主義néo-impressionnisme

印象主義の影響は1880年代以降すこしずつ欧米に広まってゆくが、同じころフランスではジョルジュ・スーラが新印象主義を唱えた。これは印象派が直観的、経験的に樹立した考え方や技法をより理論的に推し進めたもので、シュブルール、ヘルムホルツ、シャルル・アンリCharles Henry(1859―1926)らの行った光学研究、色彩研究に多くを負っている。新印象主義は色調分割を徹底的に行うので分割主義divisionnismeともよばれ、また絵の具を小さな丸い斑点として塗るので点描主義pointillismeといわれることもあった。だが点描といういい方は、色調分割の意味を含まない点で新印象主義をさすには適当でない。スーラの死後はシニャックが終生この新印象主義の立場を堅持した。ほかにはクロスHenri Cross(1856―1910)や、デュボワ・ピエAlbert Dubois-Pillet(1846―1890)らがあり、ピサロ、ゴッホ、ゴーギャン、初期のマチスらも一時的にこの影響を受けた。スーラとシニャックの作品発表の場は主として印象派展とアンデパンダン展だった。印象主義を擁護した批評家としてデュレ、デュランチ、ゾラ、マラルメらがあったのに対して、新印象主義の論客としてはフェリクス・フェネオンFélix Fénéon(1861―1944)が重要である。

[池上忠治]

後期印象主義post-impressionism

イギリスの批評家ロジャー・フライが1910~1911年にロンドンで催した「マネと後期印象派」展に由来する呼称。印象派や新印象派とは異なる大画家で後世に多大な影響を及ぼした人々という程度の漠然としたことばで、おもにセザンヌ、ゴーギャン、ゴッホの3人をさすが、セザンヌは印象派の主要メンバーの1人だし、残る2人も印象主義の洗礼をひとたび受け、そしてこれを消化してより個性的な芸術を開拓している。もとより3人がなんらかの運動を行ったこともない。したがって、これは語義のあいまいなことばだが、便利なこともあるので主として英語圏で用いられている。近年ではジョン・リウォルドJohn Rewald(1912―1944)が新印象主義やルドン、ナビ派などまで含めて、おもにアンデパンダン展系統の画家たちを一括する呼称としてこれを用いている。

[池上忠治]

日本における印象主義

1880年代以降、印象主義の影響は様式としても近代的芸術運動としても世界各地に広まってゆく。日本でも当時は油絵の具による洋画を摂取しようとする段階にあり、たまたまパリで画業を学んだ黒田清輝(せいき)と久米桂一郎(くめけいいちろう)の帰国(1893)により、この影響がもたらされる。ただし2人はいずれもパリ美術学校に学び、ラファエル・コランその他のアカデミックな指導を受けていて、印象派の画家や作品と直接に対面してはいなかった。2人は温和で折衷的な、やや印象派化されたフランス・アカデミズムの様式を日本に持ち込んだわけだが、それでも画面の明るさや感覚の自由さ、主題選択の大胆さなどによって世の人々を驚かせ、従来の「脂派(やには)」に対して「紫派」と形容され、また旧派に対して新派ともよばれた。なお、近代版画の分野では小林清親(きよちか)の画業が印象派的な感覚の新鮮さによって注目に値する。1900年(明治33)ごろには林忠正(1853―1906)が若干の印象派作品を日本に送ってもいる。やがて黒田が東京美術学校洋画科の初代教授となり、白馬会をも主催するにつれて、彼の折衷的作風が日本洋画壇の主流をなすに至るが、ほどなく清新さを失い、形式主義に陥るという悪い面をも露呈することとなる。だが全体としては、これが明治期の急速な近代化の宿命だったともいえよう。

[池上忠治]

『John RewaldHistory of Impressionism (1973, Museum of Modern Art, New York)』▽『『ファブリ版世界の美術 印象派の画家たち』全12巻(1975~1976・小学館)』▽『ピエール・クールティヨン解説、山梨俊夫訳『世界の巨匠シリーズ別巻 印象派』(1985・美術出版社)』

シスレー『ビルヌーブ・ラ・ガレンヌの橋…

スーラ『グランド・ジャット島の日曜日の…

セザンヌ『水浴図』

ドガ『踊りの稽古』

ピサロ『冬の午後のチュイルリー庭園』

ブーダン『ボーリュー フルミ湾』

モネ『積み藁 夏の終わり』

ヨンキント『オンフルール』

ルノワール『テラスにて(二人の姉妹)』

百科事典マイペディア 「印象主義」の意味・わかりやすい解説

印象主義【いんしょうしゅぎ】

→関連項目エルバン|オランピア|外光派|カンディンスキー|グアルディ|クリンガー|コラン|コンスタブル|シュミット|セザンヌ|ドガ|バルビゾン派|ビヨン|風景画|ホイッスラー|マティス|明治美術会|ヨンキント|リーバーマン|六人組|和声

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「印象主義」の意味・わかりやすい解説

印象主義

いんしょうしゅぎ

Impréssionnisme

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「印象主義」の解説

印象主義

いんしょうしゅぎ

impres sionism

自然の中の光と明るさとを強調し,強烈なタッチ,絵の具の盛り上げなどの新手法を重視した。マネを中心とした青年画家の中からこの運動が発展し,モネ・ドガ・ルノアールがその代表となり,後期にはセザンヌ・ゴーガン・ゴッホらが新機軸をだした。初めは写実重視のアカデミズムに挑戦したため悪評を受けたが,1890年代には決定的な声価を獲得した。日本の浮世絵版画が手法上影響を与えている。のち,音楽・彫刻・文学にも影響を与え,音楽ではドビュッシー,彫刻ではロダン,文学ではプルーストらが有名。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の印象主義の言及

【ゴブラン織】より

… 18世紀には,C.A.コアペル,ブーシェらが下絵を提供したが,フランス革命以後ゴブラン製作所は衰退する。その後,19世紀後半に,ゴブラン製作所の染色監督官の任(1824‐89)にあった化学者シュブルールらによって再び活気が取り戻された(シュブルールが在官中に公刊した色彩理論は,印象主義,とくにディビジョニスムの形成に大きく寄与する)。20世紀になってジャノーG.Janneauの指導下(1935‐45)に,絵画の模倣ではなく,織物としての独自の価値をもつ作品を制作するための努力が行われた。…

【抽象芸術】より

… 19世紀末において抽象芸術を予告していた動向は,次の三つに要約できる。第1は,眼に映るとおりの印象を描こうとしたという意味で写実主義の極致であった印象主義が,たとえばモネの晩年の作品がほとんど抽象と呼びうる画面を実現したように,実は一種の抽象化へのきっかけになったという事実。第2は,ゴーギャンを師とするナビ派の画家たちがきわめて装飾性の強い絵画を実現したこと。…

【明治・大正時代美術】より

…また高村光雲の長男光太郎は欧米に留学,ロダンに傾倒して09年に帰国し,《ロダンの言葉》を翻訳して,実作による荻原とともにロダン紹介に大きな役割を果たした。

【大正時代美術】

[印象主義の導入]

日本に印象主義が移植されたのは,ようやく1910年前後に至ってのことである。フランスにおける印象派展は,すでに1886年第8回をもって幕を閉じていたが,日本におけるこの遅れは,一つには黒田清輝の外光主義がいち早くアカデミズムとして確立してしまったことによる。…

※「印象主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...