精選版 日本国語大辞典 「後宮」の意味・読み・例文・類語

こう‐きゅう【後宮・后宮】

- 〘 名詞 〙 ( 天子の住む殿舎の後方にある宮殿の意 )

- ① 皇后や妃などが住む、宮中奥向きの宮殿。平安京内裏では、天皇の住む仁寿殿(じじゅうでん)の後方にあった承香(じょうきょう)・常寧(じょうねい)・貞観(じょうがん)・麗景(れいけい)・宣耀(せんよう)・弘徽(こき)・登花(とうか)の七殿と、昭陽(しょうよう)・淑景(しげい)・飛香(ひぎょう)・凝花(ぎょうか)・襲芳(しほう)の五舎の総称。奥御殿。

- [初出の実例]「後宮御火炬二人、御井守二人、宜レ預二月粮一者」(出典:類聚三代格‐六・弘仁四年(813)一二月九日)

- ② 皇后以下の後宮に住む婦人。妃、夫人、嬪(ひん)や中宮、女御、更衣、御息所など。

- [初出の実例]「凡給二後宮及親王炭一」(出典:令義解(718)雑令)

- 「天が下の事を後宮(コウキウ)にかたらひ給ふは父帝の罪なりし」(出典:読本・雨月物語(1776)白峰)

- [その他の文献]〔史記‐平原君伝〕

- ③ 貴人の夫人。また、その座所。

- [初出の実例]「或云。説二此経一時。在二乎後宮一」(出典:勝鬘経義疏(611)歎仏真実功徳章)

- [その他の文献]〔戦国策‐楚策・威王〕

改訂新版 世界大百科事典 「後宮」の意味・わかりやすい解説

後宮 (こうきゅう)

天子が家庭生活を営む宮殿で,政務をつかさどる外朝とは機構的にも空間的にも区別されるのが原則であった。天子は皇后のほか多数の妃嬪(ひひん)を抱えたが,すべて後宮に住んだので,皇后以下を後宮とよぶことがある。《礼記(らいき)》昏義に,古代には皇后が六宮を建て,3夫人,9嬪,27世婦,81御妻をひきいて内治をつかさどり,婦徳を明らかにしたとあり,後世の後宮制度の規範となった。後宮には后妃のほか,女官や宦官,賤民などが属して,宮中の職務や使役に従事した。その員数や名称は時代によって異なるが,唐制によれば,後宮の人的構成は,内官・宮官・内侍省の3部より成る。内官は妃嬪たちで,妃(正一品)・六儀(正二品)・美人(正三品)・才人(正四品)の4等級に分かれた。宮官は,尚官(総務)・尚儀(礼楽)・尚服(衣服・車馬)・尚食(食膳)・尚寝(住居)・尚功(工芸)の6局に分かれ,正五品以下の女官がこれを分掌した。各局の末端には女史があって,記録をつかさどった。また各局の外に宮正を置いて後宮内の不正を取り締まった。後宮は男子禁制の場所であったから,内侍省に宦官を置いて,皇后の侍従などに当たらせた。反逆の家の女子で手先の器用な者は後宮に配され,官婢として使役された。以上のように後宮は天子の私的な家庭であると同時に,その組織は外朝の三省六部の官制に模したものであった。後宮の費用は,前漢時代には国家財政から独立した帝室財政によってまかなわれたが,後漢以後は国家財政の中から支出された。しかし天子が幼弱であったり私生活に溺れたりすると,内外の境界が不分明となり,後宮が外朝の政治に介入する。こうして宦官,外戚が権勢を振るった例は中国史上枚挙にいとまがない。後宮の規模も奢侈な天子の場合は壮麗な宮殿を造営し,妃嬪,女官の数も増加するが,倹約な天子の治世には宮殿を縮小し宮女を減らすことが行われた。1万人に近い宮女を擁したという西晋の武帝は前者の一例で,白居易《長恨歌》の〈後宮の佳麗三千人〉という一句もけっして誇張ではない。なお東宮にも太子妃を中心に後宮の小規模なものがおかれた。

執筆者:谷川 道雄

日本

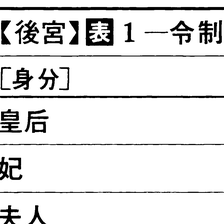

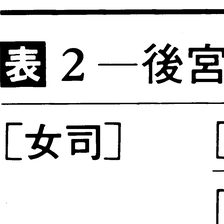

大宝・養老律令では後宮を〈ごく〉とよみ,大王(天皇)の后妃(きさき)をいう。また后妃や,天皇に奉仕する十二女司,后妃に仕える女性らの居住地区をいう。6世紀末から后妃の地位が確立し,そのなかから大后(おおきさき)を立てたが,以降7世紀中葉にかけて,大后と《日本書紀》が〈妃,夫人,嬪〉と適宜に表現する后妃(みめ)らがあり,その下に宮人(めしおんな)などがあった。ついで672年(天武1)の壬申(じんしん)の乱後に後宮制が整えられ,皇后,妃,夫人の后妃と宮人らというしくみが生まれて,大宝・養老令で完成した。そこでは天皇の正妻である皇后をはじめ,妃(ひ)2員(内親王四品以上),夫人(ぶにん)3員(三位以上),嬪(ひん)4員(五位以上)が規定され,これらの后妃が生んだ皇子が,将来天皇の座につきうる候補資格をあたえられた。また律令支配機構に参加した女性を宮人(くうにん)と総称したが,中心は十二女司に勤務する女性らで,諸司が名に負う職掌で天皇に奉仕したが,天皇の家政機関的な性格が濃く,官位相当規定はない。諸司の掌(しよう)以上が〈職事〉,以下の女孺(によじゆ),采女(うねめ)らを〈散事〉とよぶが,男性官人に準ずる給禄の准位規定(表2参照)があり,蔵司の筆頭である尚蔵以下の地歩が推定できる。そこでは蔵司を最高に,膳・縫司がこれに次ぎ,天皇に常侍して奏請・宣伝する内侍司(ないしのつかさ)は,その次に位置したが,しだいに内侍司の地歩が上昇し,蔵司と肩を並べるに至った。一方,宮人全体の地歩も高まり,777年(宝亀8)ごろから〈女官(によかん)〉としての位置づけが明確化した。そして《延喜式》(927成立)には妃,夫人,女御(にようご)の后妃がみえるが,定員のない女御は光仁朝に登場したと推測され,平安初期には更衣(こうい)も生まれて,妃,夫人の称号も廃絶した。なお平安京の内裏では承香(しようきよう)殿,常寧殿,貞観(じようがん)殿,弘徽(こき)殿,登華殿,麗景殿,宣耀(せんよう)殿の7殿,昭陽舎,淑景(しげい)舎,飛香(ひぎよう)舎,凝華(ぎようか)舎,襲芳(しゆうほう)舎の5舎を後宮と呼んでいる。

→御息所(みやすどころ)

執筆者:野村 忠夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「後宮」の意味・わかりやすい解説

後宮

こうきゅう

天子の宮中の奥深い部分の意味で、江戸の大奥、イスラム世界のハレムに類似する。中国天子の宮城は外朝と内廷とに判然と区別され、外朝は天子が主権者として群臣を引見し政治を議し、儀式を行う場所であり、内廷は一家の主人として皇后以下の婦女と未成年の子供、および宦官(かんがん)とともに個人的な家庭生活を送る場である。この内廷がすなわち後宮であり、その構成人員は婦人が多数を占めるので、宮中の婦人をも後宮と称する。清(しん)朝の北京(ペキン)宮城では乾清(けんせい)門が内廷と外朝との境界をなし、宦官がこれより外に出ること、一般官僚がこれより内に入ることを禁じられた。中国は古来一夫多妻制で、妻妾(さいしょう)の数は身分の高い者ほど多いことが儒教でも公認されている。周公が制定したといわれる『周礼(しゅらい)』によれば、1人の后のほかに、3夫人、9嬪(ひん)、27世婦、81女御(じょぎょ)と、合計121人の妻妾が規定される。しかし後世の天子の場合はこれにとどまらず、白楽天(はくらくてん)が唐の玄宗(げんそう)について『長恨歌(ちょうごんか)』のなかで「後宮の佳麗三千人」と歌ったほど多くの婦女が宮中に存在した。妻妾を多くするのは継嗣を得るのを名目とするが、実際には天子が女色におぼれて健康を損ない政治を乱し、一王朝の末期には天子が後継者を得ずして早死にするような逆効果を招くことがおこった。また天子の暗愚なときには、後宮より朝廷の人事に対する干渉容喙(ようかい)、いわゆる女謁(じょえつ)が盛んとなり、もっとも甚だしいときには、漢の高祖劉邦(りゅうほう)の死後、その皇后呂(りょ)氏が権力を握りその一族を重用して皇室を危殆(きたい)に陥れ、また唐の高宗の皇后武氏が一女官より身をおこして唐を簒奪(さんだつ)し、周王朝を建てたごとき例があり、歴代その弊害がやまず、清朝でも西太后(せいたいこう)の専権によって滅亡に近づいた。さらに後宮の奉仕者として宦官が不可欠の存在となり、あるいは後宮を背景として外戚(がいせき)が勢力を伸ばした。

なお、日本でも、内裏(だいり)のなかで、皇后、妃(ひ)、夫人、嬪の住む殿舎、また、ここに居住する皇后、妃、夫人、嬪およびこれに奉仕する女官(にょかん)をさして後宮といった。

[宮崎市定]

山川 日本史小辞典 改訂新版 「後宮」の解説

後宮

こうきゅう

天子の住む殿舎の後方にある宮殿をさし,転じてそこに住む皇后以下の女性を意味した。大宝令に後宮官員令,養老令に後宮職員令があり,キサキとして妃(内親王四品以上)2人・夫人(諸王諸臣三位以上)3人・嬪(ひん)(同五位以上)4人,後宮に働く女性として後宮十二司や氏女(うじめ)・采女(うねめ)が規定されている。「日本書紀」には妃などが記されているが,天智朝以前は潤色であろう。ただ,キサキに階梯があったことは認められ,また采女の制も古い起源をもつ。平安時代になると,キサキは女御(にょうご)・更衣(こうい)へとかわり,尚侍(ないしのかみ)・御息所(みやすどころ)・御匣殿(みくしげどの)など,さまざまな称号をもつ者が現れた。後宮十二司も内侍司以外はほぼ実質を失い,かわって皇后・中宮や有力な女御には多くの女房(にょうぼう)がつき従った。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「後宮」の意味・わかりやすい解説

後宮[日本]

こうきゅう[にほん]

後宮[中国]

こうきゅう[ちゅうごく]

Hou-gong; Hou-kung

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「後宮」の読み・字形・画数・意味

【後宮】こうきゆう

愛、一身に在り

愛、一身に在り字通「後」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の後宮の言及

【後宮】より

…

[中国]

天子が家庭生活を営む宮殿で,政務をつかさどる外朝とは機構的にも空間的にも区別されるのが原則であった。天子は皇后のほか多数の妃嬪(ひひん)を抱えたが,すべて後宮に住んだので,皇后以下を後宮とよぶことがある。《礼記(らいき)》昏義に,古代には皇后が六宮を建て,3夫人,9嬪,27世婦,81御妻をひきいて内治をつかさどり,婦徳を明らかにしたとあり,後世の後宮制度の規範となった。…

※「後宮」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...