脊髄(読み)セキズイ(その他表記)medulla spinalis

精選版 日本国語大辞典 「脊髄」の意味・読み・例文・類語

せき‐ずい【脊髄】

- 〘 名詞 〙 脊椎動物において延髄の下方に続き、脊柱の管中を走る白色・棒状の器官。脳とともに中枢神経系を構成し、脳と末梢(まっしょう)との間における知覚・運動の刺激伝導を行なうほか、反射機能をつかさどる。神経細胞からなる灰白色のH字形の部分と、周辺部の神経繊維からなる白色の部分とからなり、前者を灰白質、後者を白質という。ヒトでは三一対の脊髄神経が出ている。

- [初出の実例]「それから脊髄(セキズヰ)と云って、脊骨の中にも充ちてをる物で」(出典:志都の岩屋講本(1811)下)

改訂新版 世界大百科事典 「脊髄」の意味・わかりやすい解説

脊髄 (せきずい)

medulla spinalis

spinal cord

脊椎動物の背側正中部を前後に走る白色のひも状の器官で,脳に続き,脳とともに中枢神経系を構成する。

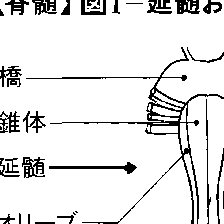

ヒトの脊髄

脊髄は延髄の下方の続きで,延髄より上方の部分,すなわち大脳,中脳,小脳,橋などがすべて頭蓋骨の中(頭蓋腔)におさまっているのと同様に,脊髄は頭蓋骨に続く脊柱の中央を上下に貫く脊柱管の中に入っている。また脊髄は脳と同じように軟膜,くも膜,硬膜という3枚の髄膜に包まれている。いちばん内側の軟膜と次のくも膜の間にはくも膜下腔があり,髄液で満たされている。このように構造上軟らかくて弱い脊髄は,脳の場合と同じく,髄膜,髄液,骨(脊柱)によって保護されているのである。

成人の脊髄の長さは40~45cmで,下端近くは円錐形をしていて脊髄円錐と呼ばれるが,その先は糸のように細くなって下方に伸び,尾骨に達している。これを終糸と呼んでいる。脊髄円錐の下端は,脊柱では第1腰椎または第2腰椎の高さに相当するが,幼児や新生児では低く,第3腰椎の高さになる。神経系のいろいろな病気の診断にあたって髄液を採取したり,また髄液の圧を測るために,腰椎穿刺(せんし)を行うことがあるが,この場合,脊髄を傷つけないように,脊髄の下端よりもさらに下の第3腰椎と第4腰椎の間から針をさすことになっている。

脊髄の外表面

脊髄の両側には脊髄に出入りする脊髄神経が並んでいる。脊髄神経は頸神経8対,胸神経12対,腰神経5対,仙骨神経5対,尾骨神経1対の31対の神経からできている。脊髄の下のほうでは,脊髄神経は並行して走り束のようになっているので,これを馬尾と呼んでいる。また,各脊髄神経に対応する脊髄の部分を髄節といい,頸髄8節,胸髄12節,腰髄5節,仙髄5節,尾髄1節に分けられる。脊髄は第6頸髄と第4腰髄のあたりで太くなっていて,それぞれ頸膨大,腰膨大と呼ばれている。これは,この高さから上肢あるいは下肢にいく太い神経が出ているため,脊髄の中でこれらの神経を出す神経細胞の集団がよく発達しているからである。

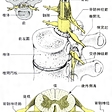

脊髄の横断面

脊髄の横断面はほぼ楕円形で,神経細胞の密集したH字形の灰白質と,それをとりかこむ神経繊維の束からなる白質とからできていて,中央に中心管がある。また脊髄の後面と前面には縦に走る二つの溝があり,これによって脊髄は左右の半分に分かれる。左右の白質はそれぞれ,後側の部分の後索,外側の部分の側索と前側の部分の前索とに分けられる。白質はいろいろの神経路の通る場所であり,ここには上位の中枢から下行してきて脊髄灰白質に終わる経路(脊髄下行路)や,脊髄灰白質から起こり上行して上位の中枢に行く経路(脊髄上行路)がある。灰白質の中央には髄液を入れる管(中心管)が縦の方向に走っている。中心管は上方では延髄のところで第四脳室に開くが,下方では終室となって終わり,外部に開いていない。H字形の灰白質の後脚の部分は後角(後柱),前脚の部分は前角(前柱)といい,後角と前角との間は中間帯(中間質)と呼ばれるが,胸髄から第2腰髄の高さでは中間帯が外側に突出して側角(側柱)をつくっている。脊髄の灰白質では後角から前角に向かって神経細胞の集団が層をなして配列されている。1層から9層まであり,1層から6層までが後角,7層が中間帯,8層と9層は前角に含まれる。

脊髄の後角には後根が入り,前角からは前根が出る。この両方が合わさって脊髄神経となる。後根繊維は感覚を伝え(感覚性),前根繊維は運動性である(ベル=マジャンディの法則)。後根繊維は身体のいろいろの部分からの感覚を灰白質にある神経細胞に伝える。脊髄に伝えられた感覚は,前角9層の運動細胞によって反射を行う経路(反射弓)や上位の中枢に伝える経路(脊髄上行路)に接続する。

反射回路

脊髄の反射のおもなものとして,伸張反射と屈曲反射がある。伸張反射は筋肉の中にある筋紡錘が引っ張られると起こる。筋紡錘が引っ張られると,その興奮は後根繊維を通って前角9層の運動細胞に直接伝えられる。次いで前根繊維から筋肉に行き,筋肉が収縮して反射的に運動が起こる。よく知られているものに膝蓋腱反射がある。これは,ひざの関節を伸ばす筋肉(大腿四頭筋)の腱をハンマーでたたくと下腿が伸びる反射である。実際には腱の反射ではなくて,腱をたたくと大腿四頭筋の中の筋紡錘が引っ張られて起こる伸張反射である。このような反射は,足首,手首,ひじの関節のところでも起こすことができる。この伸張反射は上位の中枢からも調節されているので,反射の状態を調べることにより,神経系の障害がどこにあるかを知ることができる。たとえば上位中枢に障害があると反射は高まり,前根や後根などの末梢の脊髄神経に障害があると,反射は低下したり消失したりする。

屈曲反射のほうはおもに皮膚の刺激によって起こる反射である。皮膚の神経が刺激されると,その興奮は後根繊維を通って脊髄の後角に入り,後角の細胞に接続する。次いで屈筋を支配する運動細胞に間接的に結合する。その結果,屈筋が収縮して関節を曲げることになる。この反射は有害な刺激(痛み)などが皮膚に加えられたとき,それから逃避するための反射である。たとえば,熱いものに手を触れたとき思わず手を引っ込めたり,硬いものを踏みつけたとき足を引っ込める反射である。

脊髄の灰白質

灰白質にはたくさんの神経細胞があるが,その結合や働きは,灰白質の中での場所や,また脊髄の高さによって異なっている。後角の1層と2層は痛覚,3層と4層は触覚と圧覚,5層は内臓感覚と筋肉の圧痛や血管痛,6層は深部感覚(筋肉,腱,関節の運動や位置の感覚)を後根繊維から受け取っている。このほか,7層や8層にもたくさんの細胞(介在細胞)があって,末梢からのいろいろの情報を統合して,運動細胞や上行路の起始細胞に伝達したり,上位中枢からの運動の司令や運動の調節に関する情報を統合して運動細胞に伝える働きをしている。第8頸髄から第2腰髄の高さの側角には交感神経繊維を出す細胞がある。交感神経繊維は前根を通って,全身の血管,汗腺,立毛筋に行くと同時に,肺,心臓,胃や腸などの消化管,膀胱,生殖器などの内臓を支配している。第2仙髄から第4仙髄の高さの中間帯の外側には副交感神経繊維を出す細胞がある。ここから出た繊維は前根を通って,直腸,膀胱,生殖器を支配する。これらの交感神経および副交感神経の細胞群は,上位の中枢である間脳の視床下部から直接の統御を受けている。前角の9層は運動細胞の集まりである。ここから出た繊維は前根となって筋肉に行き,筋肉を収縮させて運動を行わせる。第3頸髄から第6頸髄にある運動細胞には横隔膜を支配しているものがある。空気を吸い込んで呼吸するためにいくつかの機構が働いているが,そのなかでも重要なのは横隔膜の収縮である。横隔膜が収縮して下がると,その結果,肺が膨らむからである。それで脊髄が上位で広く障害されると呼吸ができなくなる。仙髄の前角には尿道括約筋や肛門括約筋などの排尿や排便に関する筋肉を支配する運動細胞の集団がある。仙髄やそれより上位の脊髄に障害があると,排尿や排便がうまくコントロールできなくなる。

脊髄上行路

末梢からのいろいろの情報を上位の中枢に伝える経路である。おもなものに次の三つがある。(1)脊髄視床路 これは皮膚からの温度や痛みの感覚(温覚や痛覚),触覚,圧覚を伝える経路である。これらの感覚は後根繊維により,後角の1層,4層および5層の細胞に伝達される。これらの細胞から出た繊維は交叉(こうさ)して,反対側の側索の前の部分に集まり,上行して視床の腹側核に終わる。ここからは大脳皮質の体性感覚野(感覚をつかさどるところ)に行く。(2)脊髄小脳路 これは身体が静止しているときや運動中の筋肉,腱,靱帯(じんたい),関節包の緊張の状態,収縮や伸展の状態を小脳に伝える経路である。この経路によって,運動に際して身体がどのような位置にあるかが,たえまなく小脳に伝えられる。脊髄小脳路はそれぞれ機能が異なる細胞群から起こる。頸髄上部にある中心頸核,胸髄にあるクラーク柱,腰膨大の高さの脊髄辺縁細胞群などである。これらの細胞群からの繊維は側索を上行し,小脳の前葉や後葉の一部に終わる。(3)後索 脊髄に入った後根繊維の一部は,そのまま後索を上行する。後索は内側の部分の薄束と外側の部分の楔状束(けつじようそく)に分けられる。薄束は下半身の高さからの後根繊維からできており,楔状束は上半身の高さからの後根繊維からできている。これらの繊維は延髄下端にある薄束核と楔状束核とに終わる。ここから交叉して内側毛帯となり,視床の腹側核を介して大脳皮質の体性感覚野に終わる。この後索・内側毛帯系の経路は触覚,圧覚,振動覚を伝えると同時に,身体の位置覚や運動覚を伝える。この経路により,手,足,指などがどのような位置にあるのか,あるいはどのような状態にあるのかがわかる。同じ運動の感覚でも,脊髄小脳路の伝える感覚は意識することはできない。

脊髄下行路

これは上位の中枢から下りてきて,脊髄の働きを制御する経路であり,その機能は経路によって異なる。(1)錐体路 これは随意運動の経路である。大脳の前頭葉にある運動野から下行してきて,脊髄の全長にある前角の運動細胞に結合する。この経路は延髄の下端で大部分が交叉(錐体交叉)して反対側の側索を下行し,外側皮質脊髄路となる。残りは交叉しないで同側の前索を下行する前皮質脊髄路となる。この錐体路の働きによって手や足を自分の意志によって動かすことができる。(2)赤核脊髄路,前庭脊髄路および網様体脊髄路 それぞれ,中脳の赤核,橋および延髄の前庭神経核,網様体から下行して,前角の運動細胞に直接的または間接的に接続する。これらは筋肉の張力や反射を不随意に調節している。そのほか,中脳の上丘から下行して,頸髄上部に終わる経路(視蓋脊髄路)がある。これは眼の網膜に入った視覚の刺激に対して反射的に頭を動かすのに役立っている。たとえば,ボールが目の前に飛んできたとき,とっさに頭を動かして避けるようなときに働いている。

脊髄の障害

上に述べたように,脊髄にはいろいろのたいせつな働きをする経路があるため,脊髄の外傷,炎症,出血,腫瘍などで経路が障害されると,重要な機能に支障をきたす。脊髄がある高さで片側だけ障害されると,ブラウン・セカール症候群が起こる。この病気では障害された側は障害部位より下の運動ができなくなり,触覚,圧覚,運動覚がなくなる。これは錐体路と後索の機能が侵されたことによる。障害された反対側では,障害部位より下の痛覚と温覚がなくなる。これは脊髄視床路の機能がなくなったためである。

執筆者:松下 松雄

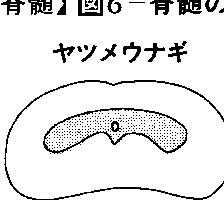

脊椎動物の脊髄

脊椎動物の脊髄の節(髄節)の数は体の長さなどで変わる。頸膨大と腰膨大は,ヒトと同じように体肢や翼をもつ動物には形成される。たとえば同じ爬虫類でも,体肢がなく胴体の筋肉が発達し,体の屈曲で前進するヘビの脊髄には膨大はみられない。対照的に胴体は甲でおおわれ,筋肉の収縮を必要としないが,体肢で前進しなければならないカメでは膨大が発達し,両膨大の間つまり胴体へ行く神経が出る部分はヘビより細くなる。魚類のホウボウでは胸びれに物質を感受する受容器があるので,脊髄の前端部に隆起が生ずる。脊髄の横断面をみると,円口類のヤツメウナギでは神経細胞集団は扁平な楕円形で,前角と後角の区別は明らかでない。魚類になると灰白質は 状を示し,後角はまだ左右に分かれていない。陸上生活への移行に伴って,両膨大では体肢へ行く神経を出す細胞によって前角の外側部が発達し,また識別感覚のために後索が形成されるので,左右の後角が明りょうになる。カエルの前角細胞の樹状突起は哺乳類と違って,脊髄の表面近くまで達する。爬虫類と鳥類の側索の腹外側の表面と,鳥類の腰膨大の背側正中にあるくぼみには,グリコーゲンに富んだ細胞が集まっているが,このグリコーゲンの意味はわからない。またデンキナマズでは中心管の近くに発電器官を支配する巨大細胞があり,その細胞間には興奮の伝達が電気的に起こるシナプスがみられる。

状を示し,後角はまだ左右に分かれていない。陸上生活への移行に伴って,両膨大では体肢へ行く神経を出す細胞によって前角の外側部が発達し,また識別感覚のために後索が形成されるので,左右の後角が明りょうになる。カエルの前角細胞の樹状突起は哺乳類と違って,脊髄の表面近くまで達する。爬虫類と鳥類の側索の腹外側の表面と,鳥類の腰膨大の背側正中にあるくぼみには,グリコーゲンに富んだ細胞が集まっているが,このグリコーゲンの意味はわからない。またデンキナマズでは中心管の近くに発電器官を支配する巨大細胞があり,その細胞間には興奮の伝達が電気的に起こるシナプスがみられる。

鳥類では哺乳類の錐体路のように,大脳から直接脊髄まで下がる神経繊維があるといわれている。一般に哺乳類以外の脊髄における繊維の連絡はほとんどわかっておらず,現在実験的に分析されつつあるところである。恐竜の1種であるステゴサウルスの化石では,脊柱の内腔が腰の部分で広くなっていて,脊髄が腰の部分で膨大していたことが間接的に推察される。この動物の巨大な後肢に神経を出す細胞が,多数腰膨大に集積されていたと思われる。ここから,ステゴサウルスには二つの脳があるという詩がよまれたこともある。

執筆者:正井 秀夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「脊髄」の意味・わかりやすい解説

脊髄

せきずい

spinal cord

脊椎(せきつい)動物の背側正中部を走る白色の索状帯。ここではヒトを例にして説明する。中枢神経は1個の器官であるが、その内部構造によって脳と脊髄という二つの部分に区分される。このうち脊髄は、脳脊髄形成の基である神経管のもっとも形態的変化が少ない部分で、いわば原始的な、体節的な配列がそのまま残っている部分といえる。

[嶋井和世]

位置と形態

脊髄は、脳の最下部にある延髄の下方につながる部分で、脊柱管内に存在している。全体としては細長く、直径がほぼ1センチメートルの、前後に圧平された白い円柱状をしており、第1頸椎(けいつい)上縁あたりが延髄との境となる。途中の2か所にはやや太い部分があり、それぞれ頸膨大、腰膨大とよぶ。脊髄下端は円錐(えんすい)状に終わり、この部分を脊髄円錐とよぶ。成人の場合、脊髄円錐の位置は、ほぼ第1腰椎か第2腰椎の高さとなる。なお、出生時の脊髄円錐の位置は第3腰椎であるが、成長するにしたがって上方にあがっていく。脊髄の長さは日本人の成人男子では約45センチメートル、女子では42~43センチメートルとされる。脊髄円錐の下端からは糸状の細い終糸とよぶ線維組織が下降し、第1尾骨の位置まで達して、第1尾骨に付着する。終糸は、脊柱管内で脊髄を固定する錨(いかり)の役を果たしている。脊髄は脳と共通する3枚の髄膜(硬膜、クモ膜、軟膜)によって包まれ、保護されている。脊髄軟膜はいちばん内側にあって脊髄表面に密着しているが、この軟膜は脊髄両外側から三角状のヒダ(襞)を突出させ、その先端は脊髄クモ膜を貫いて脊髄硬膜に付着している。このヒダ状突起を歯状靭帯(じんたい)とよび、左右で18~20対あり、脊柱管内で脊髄の固定・支持の役を果たしている。

脊髄の前面には正中線に相当して前正中裂とよぶ深い縦溝が走り、後面には、やはり正中線に相当して浅い後正中溝が走る。両溝の両側外側には、それぞれ前外側溝、後外側溝が両溝と平行して走っているが、脊髄に出入りする脊髄神経はこの溝から出入りする。前外側溝を通り抜ける神経束を前根(運動根)とよび、後外側溝を通り抜ける神経束を後根(感覚根)とよぶ。同じ高さの同側の前根と後根とは、脊髄のすぐ外側で合流し、1本の脊髄神経となり、椎骨間の椎間孔を抜けて脊柱の外に出る。このようにして、脊髄神経は左右1対が一定間隔で脊髄から出ているわけである。

脊髄神経は、上から順に頸神経(8対)、胸神経(12対)、腰神経(5対)、仙骨神経(5対)、尾骨神経(1対)に区分し、合計31対となる。また、頸神経の出る脊髄部分を頸髄とよび、以下、同じように胸髄、腰髄、仙髄(尾骨神経を含む)に区分される。後根には、後根と前根とが合流するやや手前に膨らんだ部分があり(この部を脊髄神経節という)、ここには、後根内の神経線維を出す神経細胞体の集団が存在する。

[嶋井和世]

脊髄の神経細胞

脊髄は横断面で見ると、その内部構造がよくわかる。中心部には細い縦孔があり、これを中心管とよぶ。上方は延髄内部の第四脳室に続き、下端は脊髄円錐の部分で終わる(この部を終室という)。この中心管内部には脳脊髄液が満たされている。中心管の周囲には灰白質という部分があり、全体形は太いH字形をしている。灰白質の外部を覆うのは白質で、肉眼で白くみえるのは多数の有髄神経線維を含むためである。H字形の灰白質は、左右の縦の2線と、これを結ぶ横線の部分とからなるが、2本線の前部を前角、後部を後角とよぶ。なお、H字形の灰白質は、立体的にはH字形の灰白柱となるため、前角は立体的には前柱、後角は後柱とよぶ。頸髄下部と胸髄上部では灰白質がわずかに側方に突出するので、これを側角とよぶ(立体的には側柱を形成する)。灰白柱には神経細胞が存在するが、前角には主として運動性の神経細胞が集まり、その線維は前根を形成したあと脊髄を出て、全身の骨格筋に分布する。頸膨大や腰膨大の前角には、それぞれ上肢、下肢に行く運動神経を出す神経細胞が発達しているが、このうち、一般には前角の内側にある細胞が体幹の骨格筋を、外側にある細胞が四肢の骨格筋を支配するとされている。また、屈筋支配の細胞は前角の深部に、伸筋支配の細胞は前角の浅部に配列するとされている。一方、後角の構造は前角に比べて複雑であるが、一般には感覚性の神経細胞が存在し、脊髄の外部にある第一次の感覚細胞からの刺激を受け取る第二次の感覚細胞が存在するとされる。第一次の感覚細胞は脊髄神経節にある細胞体であり、体中のさまざまな感覚受容器に線維を送るだけでなく、後根を通じて脊髄へと線維を送り後角に入る。脊髄において、感覚性線維は後根を形成し、運動性線維は前根を形成するが、この秩序をベル‐マジャンディの法則〔スコットランドの医学者Charles Bell(1774―1842)と、フランスの医学者François Magendie(1783―1855)にちなむ〕とよぶ。

側角(側柱)には交感性神経細胞が存在し、その線維は前根を通って、交感神経幹を経て、全身に分布する。脊髄白質の部分は、おもに縦走する有髄神経線維からなり、両側の前柱に挟まれた部分を前索、同側の前柱と後柱に挟まれた部分を側索、両側の後柱に挟まれた部分を後索とよんでいる。この白質の中では、次に述べる三つの生理的機能をもつ線維が集まって走行する。一つ目は身体各部からの興奮を脊髄を経て脳に伝える感覚性神経路(上行性)、二つ目は脳からの興奮を脊髄を経て骨格筋に伝える運動性神経路(下行性)、三つ目は脊髄の諸部分を連絡する神経路の3種類である。このうち、運動性神経路と感覚性神経路は、主として長い伝導路を形成するため投射路とよび、脊髄内の連絡神経路は広義の連合路とよぶ(なお、この連合路には同側を連絡する狭義の連合路と、両側を連絡する交連路とがある)。

感覚性神経路のおもなものは次の四つである。

(1)薄束(はくそく)と楔状束(けつじょうそく) それぞれ下半身、上半身の識別性の感覚(深部感覚)を伝える神経路。

(2)前脊髄視床路 非識別性の触圧覚を伝える神経路。

(3)外側脊髄視床路 痛覚と温度覚を伝える神経路。

(4)前脊髄小脳路と後脊髄小脳路 脊髄と小脳とを連絡する神経路。

また、運動性神経路では次の二つが主体となる。

(1)錐体路(皮質脊髄路) 随意運動をつかさどる神経路で、大脳皮質運動野からおこり、脊髄まで下行して運動性前角細胞に連絡する。錐体路は外側皮質脊髄路と前皮質脊髄路とからなる。

(2)錐体外路 錐体路以外の運動に関係する運動性神経路である。この神経路の主体をなすのは、視蓋(しがい)脊髄路、赤核脊髄路、前庭脊髄路、網様体脊髄路、内側縦束などである。

[嶋井和世]

脊髄反射

脊髄には、脊髄反射という機能上重要となる構造がある。すなわち、脊髄は身体各部と脳との間を連絡し、多種多様の信号を伝えるほかに、体内・体外に生じる環境変化の感覚情報を、大脳皮質を経由せずに、不随意・無意識的に脊髄の運動細胞に伝えて感覚情報の処理にあたる。この働きをするのが脊髄反射である。この脊髄反射には伸張反射と屈曲反射とがある。前者は、骨格筋を急速に伸ばすと、その筋がただちに反応して収縮する反射であり、例として膝蓋腱(しつがいけん)反射があげられる。膝蓋腱反射とは、膝蓋腱をたたくとその刺激で筋が伸張し、その興奮は後根の感覚神経を経て脊髄後柱に入るが、興奮の一部は前角運動性細胞に伝えられ、大腿四頭筋(だいたいしとうきん)が収縮し、下腿が跳ね上がるという反射である。一方の屈曲反射とは、たとえば四肢の皮膚が痛みをおこすような刺激を受けたとき、屈筋が収縮し、肢全体の屈筋群が収縮して刺激を避けようとして四肢を曲げるような反射をいう。このように、脊髄反射は脳によって高次の統合を受けるが、かりに脳をなくしたとしても、脊髄だけである程度まではその反射回路によって、合目的的に働くことができるようになっている。

このほか、脊髄中には自律神経系の下行性線維が自律中枢から下行しているが、明瞭(めいりょう)な下行経路はつくられていない。また、脊髄には発汗、血管運動、立毛運動、瞳孔(どうこう)散大、呼吸運動、心臓促進、乳汁分泌、あるいは泌尿生殖系などの自律系反射の中枢もあると考えられているが、その細部についてはまだ判明していない。

[嶋井和世]

百科事典マイペディア 「脊髄」の意味・わかりやすい解説

脊髄【せきずい】

→関連項目延髄|出生前診断|脊髄炎|脊椎|脳

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「脊髄」の意味・わかりやすい解説

脊髄

せきずい

spinal cord

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「脊髄」の読み・字形・画数・意味

【脊髄】せきずい

字通「脊」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

栄養・生化学辞典 「脊髄」の解説

脊髄

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...