デジタル大辞泉

「カード」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

カード

- 〘 名詞 〙

- [ 一 ] ( [英語] card ) ある一定の大きさに裁断した小さな紙。

- ① 事項を記入して資料の整理、集計などに用いる。白紙のもの、簡単な罫(けい)だけのもの、いろいろな記入欄の印刷されたものなど、種類が多い。〔舶来語便覧(1912)〕

- [初出の実例]「草の上には 白い 何にもかいてない カードが一面に落ちてゐた」(出典:一千一秒物語(1923)〈稲垣足穂〉 THE MOONRIDERS )

- ② データ処理で、情報の媒体として用いたもの。一定の規則に従って穿孔(せんこう)を行ない、文字、数字、記号などを記録した。

- ③ 文字、記号、絵、図などが(多くは印刷によって)書かれているもの。

- (イ) 他人に挨拶として贈る、クリスマスカードなどのグリーティングカードや、値段、メニューをしるしたものなど。

- [初出の実例]「新年のカードの中には売れ残りのクリスマスカードもあった」(出典:まじょりか皿(1909)〈寺田寅彦〉)

- (ロ) 名刺。〔外来語辞典(1914)〕

- (ハ) トランプ。

- [初出の実例]「四五人団(だん)を為しカードを闘はして」(出典:花間鶯(1887‐88)〈末広鉄腸〉下)

- ④ 「クレジットカード」「キャッシュカード」などの略。「カード破産」

- [ 二 ] ( [アメリカ] card ) 特にスポーツの試合での対戦相手の組合せ。「好カード」

カード

- 〘 名詞 〙 ( [英語] curd )

- ① チーズの原料となる凝乳。牛乳から脂肪、カゼインを凝固させたもの。

- ② 魚などの缶詰で表面に付着している豆腐状の凝固物。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

カード(David Edward Card)

かーど

David Edward Card

(1956― )

カナダの経済学者。アメリカ国籍ももつ。カナダのゲルフ生まれ。1978年にカナダのクイーンズ大学を卒業し、1983年にプリンストン大学で経済学博士号(Ph.D.)を取得。シカゴ大学ブース・スクール・オブ・ビジネス、プリンストン大学などを経て、1997年からカリフォルニア大学バークレー校教授。専門は労働経済学。

従来、経済学では自然科学のような実験を行うのはむずかしいとされてきた。カードは1990年代に、実社会で偶然一つの原因(処置)のみが変化した際、あたかも実験したかのように二つの類似集団を比べ、因果関係の分析に利用する「自然実験natural experiments」の手法を編み出した。たとえば同一経済圏に位置するペンシルベニア州とニュージャージー州の互いに隣接する2郡に着目し、ニュージャージー州のみが1992年に最低賃金を引き上げた前後の二つの地域の賃金・雇用関係を分析し、最低賃金上昇がかならずしも失業につながらないとの結論を導き出した。これは「賃金が上がれば雇用は減る」とする標準的学説を覆す結果となった。自然実験により「移民増は元からの住民の雇用を損なわない」「教育期間が長いほど将来収入は増える」といった研究結果が次々に発表され、激しい経済論争を巻き起こしながらも、分析手法を洗練し、経済学の信頼性革命(credibility revolution)を先導した。カードの研究は各国で進む最低賃金引上げ政策など、格差・貧困の是正や福祉・医療政策などに大きな影響を与えた。

2021年、実社会で処置(政策など)と結果(経済効果など)の因果関係を分析する「自然実験」の手法を用いた労働経済学への実証的貢献が認められ、ノーベル経済学賞を受賞した。なお、因果関係の分析方法論に貢献したマサチューセッツ工科大学のヨシュア・アングリスト、スタンフォード大学のグイド・インベンスとの同時受賞であった。カードが確立した自然実験は経済学にとどまらず教育、政治など社会科学全般に応用され、世界に広がる証拠(質の高いデータ)に基づく政策立案(Evidence-Based Policy Making)の流れの礎(いしずえ)を築いた。

[矢野 武 2022年3月23日]

カード(乳製品)

かーど

curd

乳汁が酸または凝乳酵素によって凝固したもの。乳中の主要タンパク質であるカゼインは、等電点pH4.6に達するか、またはチーズ製造用のレンネット酵素の作用によってヨーグルト状に凝固する。牛乳タンパク中のカゼイン含量は約80%だが、人乳中のそれは約50%なので、乳児の胃の中で乳汁が塩酸およびペプシン酵素で凝固するとき、人乳のカードのほうが柔らかく凝固し、消化がよいと考えられている。それゆえ、牛乳を加熱、高圧均質、カゼイン以外の乳タンパク添加などによって、もとの牛乳よりもカードが柔らかくなるような加工処理をすることをソフトカード化という。さらに昔からチーズ作りでカードを手がけてきた欧米人は、似たような食用凝固物もそうよんで、豆腐のことをsoy curdまたはbean curdなどという。

[新沼杏二]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

カード

card

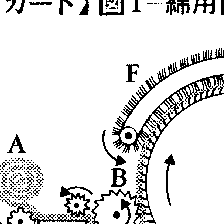

繊維塊を解きほぐし,くし削って繊維を平行にし,ひも状の長い繊維束のスライバーsliverをつくる紡績機械。綿紡では梳綿(そめん)機とも呼ばれ,混打綿工程の後で使用される。これより後の工程では,細い糸をつくる際に用いるコーマーを除けばきょう雑物を取り除く操作は行われないので,雑物や不良繊維を除去することも重要な役目になっている。昔は繊維塊から直接糸を紡いでいたが,18世紀になると針を植えた板に綿花を載せて,同様な板でくし削るようになり,これが現在のカードへと発展した。図1に綿紡用の回転フラットカードの模式図を示す。Aは帯状に繊維を集めたラップで,ほどかれて右へ移動し,テーカーインBののこぎり歯状ガーネットワイヤで繊維は削り取られる。C,Dの部分で雑物を払い落とした後,繊維は反対方向に回転するシリンダーEに巻かれた針布の針またはのこぎり歯状のメタリックワイヤの歯(図3)に捕らえられて上方に移動し,ゆっくり動くフラットF(トップフラットともいう)の針との間でくし削られて平行になる。また雑物や短繊維は遠心力のためにフラット側に移り落綿となる。続いてシリンダー上の繊維はドッファーGの針先に移った後,ドッファーコームHでウェッブ状にはぎ取られ,ファンネルIで集束されてスライバーとなる。毛,麻,落綿などの紡績では,フラットの代りにメタリックワイヤを巻いたローラーを用いたローラーカードが使用される。ローラーは繊維をくし削るウォーカーとウォーカー上の繊維をシリンダーに戻すためのストリッパーとが1対になって作用する(図2)。梳毛では複数のシリンダーをもつカードを使用し,紡毛では各種原料を均一に混合するため梳毛用2台分に相当するカードを使用する。なおシリンダーとフラットあるいはローラー間,向かい合う針や歯などの相対位置や間隙(ゲージ)は重要である。図3-aでは針先が対向している状態で繊維を互いにくし削るが,bでは速度の大きい針のほうへ繊維はかき取られる。最近では,トップフラット以外はほとんど針の代りにのこぎり歯状のメタリックワイヤが用いられている。

執筆者:近田 淳雄

カード

curd

脱脂乳に酸または凝乳酵素を加えてできるカゼインを主成分とする凝固物をいう。牛乳の主要タンパク質であるカゼインは,等電点がpH4.6であるので酸を加えると沈殿し,凝乳酵素(レンネット,ペプシンなど)によっても変性して沈殿する性質をもつ。全乳から同様にして生ずるカードには脂肪も含まれる。カードを生成する牛乳のこのような性質はヨーグルトやチーズなどの製造に利用されている。牛乳を飲むと胃の中で胃酸とペプシンによりカゼインが凝固してカードができるが,そのカードが柔らかいと消化性がよい。牛乳を処理して,乳児の消化に適するような柔らかいカードができるようにした牛乳または育児用粉乳をソフトカードミルクという。ソフトカードにする処理法としては加熱,均質化,タンパク分解酵素処理あるいはイオン交換樹脂による脱カルシウムなどがある。無糖練乳(エバミルク)も一種のソフトカードミルクである。

執筆者:吉野 梅夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

カード

card; carding engine

紡績機械の一種。繊維塊を針布 (数枚の布を貼合せた基布に針を植えたもの) あるいはメタリックワイヤ (鋸歯状ワイヤ) によってくしけずり,短繊維や不純物を除きながら1本1本の繊維に分離する,いわゆるカーディング作用を行う機械。この機械によって薄いシート状繊維集合体であるウェブがつくられ,さらにこれをまとめて太い繊維集束であるスライバがつくられる。針布やメタリックワイヤを巻付けたカードシリンダと,針布を装着したベルト状のフラットの間でカーディング作用を行うフラットカードは,主として綿紡式の紡績に用いられる。また,カードシリンダの周囲に,針布やメタリックワイヤを巻付けたローラを配置したローラカードは,毛紡績や麻紡績などに用いられる。また紋織物製造に使うジャカード機についている紋紙 (穴をあけた紙) のこともカードという。

カード

card

コンピュータの入出力媒体。一定の大きさと形と厚さをもつ紙質のカード上の定められた位置に穿孔機でパンチすることによってデータを記録し,機械化処理に用いられる。1枚のカード上の記憶量は大別して 80欄カードと 90欄カードになるが,一般には 80欄カードが使用されている。カードの穿孔内容はブラシまたは光電管によって読取られる。特別の場合には,穿孔するかわりに鉛筆で印をつけることもある。これを穿孔する場合のパンチカードと区別して,マークカードという。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

カード(酪農)【カード】

乳汁が酸やレンニンにより凝固したもの。脱脂しない牛乳ではカゼインとともに大部分の脂肪も凝固する。これを分離熟成してチーズを製する。母乳は牛乳よりカゼインが少なく,柔らかいカードを生じるので,乳児の消化に適するよう特殊加工した牛乳をソフトカードミルクという。

→関連項目ホエー

カード(機械)【カード】

繊維塊をときほぐし,くしけずって繊維を平行にそろえ,不純物や短繊維を除去する紡績機械。綿紡では梳綿(そめん)機ともいい,混打綿機である程度ときほぐした繊維をかける。針布(しんぷ)を巻いた大小の円筒の相対運動で繊維は薄い膜状に引きそろえられ,これをひも状のスライバーとする。羊毛紡績では洗毛後の毛を本機にかける。

→関連項目紡績

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

カード

全乳,脱脂乳などが酸や凝乳酵素(キモシンなど),もしくは熱によって凝固したもの.特にチーズ製造で,凝乳酵素によってカゼインを凝固させホエーと分離したもの.

出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内のカードの言及

【トランプ】より

…明治初期以降における日本独自の呼称で,それまでは〈西洋がるた〉と呼ばれていた。英語ではプレーイング・カードplaying card(略してカードcard)といい,トランプtrump(勝利triumphと同語源)は〈切札〉のことをいう。

[歴史]

カードの起源は東方にあるといわれ,18世紀フランスの神秘学者クール・ド・ジェブランは,カードと密接な関係にあると考えられているタロットのエジプト起源説を唱え,その他チェスと同様にインド起源説,中国唐時代の紙幣起源説があるが,いずれも確証はない。…

※「カード」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by