関連語

精選版 日本国語大辞典 「三道」の意味・読み・例文・類語

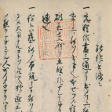

さん‐どう‥ダウ【三道】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- [ 2 ] 能楽論書。世阿彌元清著。応永三〇年(一四二三)二月、次男元能に伝授した。能の作り方を種・作・書の三つに分析して論じた伝書。通称能作書。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「三道」の意味・わかりやすい解説

世界大百科事典(旧版)内の三道の言及

【世阿弥】より

…子弟の成長で観世座は発展の一途をたどり,彼自身の芸も円熟の境に達し,出家前後が世阿弥の絶頂期であったろう。応永27年(1420)の《至花道》,30年の《三道》,31年の《花鏡(かきよう)》など,高度な能楽論が続々と書かれたし,彼が多くの能を創作したのも出家前後が中心らしい。 だが,1428年(応永35)に義持が没し,還俗した弟の義教が将軍になってから,観世父子に意外な悲運が訪れた。…

【夢幻能】より

…その考案者は明確でないが,多くの優れた夢幻能を制作して様式を完成させたのは世阿弥である。世阿弥は,夢幻能の作劇法を理論化した著書《三道(さんどう)》(1423)で,能の構成を序一段・破三段・急一段の序破急五段としたうえで,各段の演技内容や音曲の基準を示し,さらに一曲の本説(ほんぜつ)(中心的典拠。一曲の物語的内容でもある)を音楽的にも面白く表現する聞かせどころ(開聞(かいもん))を破の部分に,シテの舞や働(はたらき)による見せどころ(開眼(かいげん))を急の部分に配置せよと述べている。…

※「三道」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...

世阿弥の「

世阿弥の「