翻訳|thermometer

精選版 日本国語大辞典 「温度計」の意味・読み・例文・類語

おんど‐けいヲンド‥【温度計】

- 〘 名詞 〙 温度を測定する器具。温度によって変化する物質の性質を利用して温度を測る。熱膨張を利用した気体温度計、液体温度計、電気抵抗や起電力を利用した抵抗温度計、熱電温度計、物体からでる光放射の強さや色の変化を利用した光高温度計などがある。

- [初出の実例]「熱電流によりて〈略〉此の性質を応用して精功なる温度計を造ることを得」(出典:中等教育新撰物理学楷梯(1906))

温度計の語誌

( 1 )器具は明和二年(一七六五)に日本に伝わり、オランダ語 Thermometer の訳語として「寒熱昇降器」(平賀源内)、「験温器」「験温管」「験温儀」「列氏験器」「寒暖計」などの名称で呼ばれていた。

( 2 )幕末までは「験温器」が多用されたが、明治一〇年ころから「寒暖計」が優勢になった。

( 3 )明治後期に「温度計」が登場し、昭和四〇年ころからこれが普通の名称となった。

改訂新版 世界大百科事典 「温度計」の意味・わかりやすい解説

温度計 (おんどけい)

thermometer

温度を測るための計器の総称。寒暖計ともいう。考案されてから3世紀ほどを経過したにすぎないが,逐次に多様化され,学術,産業その他の諸分野にわたりさまざまな形で活用されている。

歴史

熱膨張を利用した古代の魔術まがいのしかけを別とすれば,温度の変化を示す装置を最初に考案したのはG.ガリレイといわれる。彼は,今日いう気体温度計に近いものを17世紀初期に作ったが,大気圧の変動の影響を受けるものであったから,真の温度計とはみなされず,サーモスコープthermoscope(温度見の意)と呼ばれた。ガラス管の中に液体を封入した構造の温度計は,17世紀半ばにイタリアなどで実用化され,ヨーロッパ各地に普及した。18世紀に入ると,G.D.ファーレンハイト,A.セルシウスらによって温度目盛の基準化が進められ,バイメタルを利用した温度計も考案された。19世紀の物理学の進展は,温度の概念に熱力学的および統計力学的な基盤を与えるとともに,電磁気現象や熱放射現象を利用する温度計,すなわち熱電対を利用した熱電温度計,金属や半導体の電気抵抗が温度によって変わることを利用した抵抗温度計,物体からの放射エネルギーの量を測定する放射温度計,輝度を標準の電球と比較して温度を測る光高温計などの発明をもたらし,また,温度測定の統一的な基準となる熱力学温度の単位の構想や,気体液化による低温の利用,電流の熱作用による高温の発生などを可能にした。これらの傾向は,産業技術の展開と表裏の関係をなし,一方で,産業用温度計の開発,汎用(はんよう)化を促し,他方で,極低温や超高温の分野における研究と利用,ひいてはこれらの極端な温度を測定する技術への多彩な挑戦を誘い出して,今日に及んでいる。

温度計の働き

人間は,寒,冷,温,暖,暑などを感知し識別する能力をもっているが,この能力にはかなりのあいまいさが伴う。よくいわれるように,体温以下の同一の温度にある木片と鉄片とに手を触れると,後者のほうが熱をよく伝えるため,より冷たく感じられるし,また,左手を冷水,右手を熱湯に保ったのち両手をいっしょになまぬるい湯に移すと,一様ななまぬるさであるのに左手は温かく感じ右手は冷たく感ずる。この種の事実から,冷,温の感覚は,温度を量的に判断するための手段としては不適格とみなされることになり,それと相補的に,感覚を離れた客観的な温度の値を求めるための前提や物理法則の探究に関心が向けられるようになった。その意味の前提として,熱平衡および熱接触の2項が重要であるが,ここでは,温度計の働きを理解するのに必要なことだけを図1によって説明する。いま物体XとTとがあって,両者とも外界とは熱をやりとりしないとすれば,長時間後にはそれぞれ一定の温度θX,θTに到達するが,その後に両者を接近または接触させると,やがて全体が一つの温度θeになる。そのときのTの物理的性質(例えば電気抵抗R)がθeだけで決まるのであれば,Rを測ることによってθeを知ることができるから,物体Tは温度計の働きをしたと解してよい。

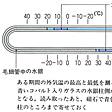

さて,ここに述べた前提がどの程度まで満たされるかに応じて,その温度計,あるいはその温度測定方法の確実さが定まるのであって,例えば電気抵抗Rが温度θeだけでなく経過時間にも依存するようであれば,この温度計の機能に長時間の確実さを期待することはできないし,また例えば物体Xの本来の温度θXと究極の温度θeとが著しく異なるようであれば,その際の差(θe-θX)は無視しがたい測定誤差となる。XとTとの接触の後にTの一部分が外界と熱のやりとりをしているようであれば,全体の温度θeは一様になりえないので誤差が生ずる。液体温度計を液に浸す深さの問題も,このことと関係している。

上述のような前提と並んで,温度測定の対象である物体Xの状態,とくにその構成要素である原子,分子,イオン,電子などの集合状態についての吟味が必要になることも多い。例えば気体の温度を高めるにつれて,その構成要素である分子はしだいに解離して原子となり,原子はしだいに電離してイオンと電子とに分かれていく。この場合,要素それぞれは空間中で激しく運動し続け,その運動の激しさの度合は温度の高さに応じて増すのであるが,質量の大きい要素(分子,原子,イオン)の運動はさほど激しくないのに,質量の小さい要素(電子)の運動が極端に激しくなる場合もあって,このような場合,運動の激しさの異なる2集団は別々の温度にあると解する必要が生ずる。発光している蛍光灯の内部はその一例であって,電子の集団の運動は1万5000Kほどの高温に対応するが,原子,イオンの集団の運動はわずか300Kほどの常温に対応しているのである。プラズマによる原子核融合反応などの超高温現象についても,この種の食違いがしばしば話題になる。

そのほか,対象Xと温度計Tとの間の熱のやりとりが熱の放射によってなされることもあり,放射温度計でもそれに似た状態が利用されるが,放射を検知する部分(放射検出器)の温度が対象物の温度と等しくなるわけではないから,これまでに説明した温度測定方法とは違った原理を前提にしたものと考えなければならず,その意味では,非接触方式の温度計と呼ばれる。光高温計もその例であって,ふつうの接触方式の温度計と区別して考えるべきものである。

温度計の種類と利用方法

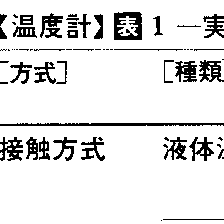

前述のように,温度計はまず接触方式のものと非接触方式のものとに大別されるが,現今広く利用されている温度計をここで2方式に区分し,それぞれに属する実用的な温度計の種類および使用温度範囲の概略を示せば,表1のようになる。

これらのほか学術上で重視されるものとして,熱力学的温度の測定に利用される気体温度計,熱雑音温度計,極低温領域の測定に利用される磁性温度計がある。なお,特殊な目的や原理に関係するものとして,表面温度計,示温塗料(サーモカラー),ゼーゲルコーン,カタ温度計,最高最低温度計,二色温度計(〈高温計〉の項目を参照),体温計などがある。

接触方式の温度計の種類と特徴

要点を表1(上段)にまとめて示す。表中のトレーサブルな温度範囲については後段で述べる。精度は,その温度計で知ることのできる温度差の細かさの度合(精密さ)およびその温度計で得られる値と真の値との合致の度合(正確さ)を総合して示したおよその目安である。次に直線性とは,温度の増減とその温度計の出力の増減との比例性の程度をおおづかみに表したものである。また応答は,温度計の検出素子の温度が,どれほど速やかに測定対象の温度に向かって接近していくかの度合をいう。以上のほか,記録や制御に適するかどうか,費用(購入,設置のみでなく保守,安全管理の経費をも含む)が低廉か高価かなど,表1に列挙した諸項目を温度計測の目的と対照させながら,適正な温度計を選定する必要があろう。例えば,700℃付近の比較的速く変化している温度を,2℃程度の精度で測定かつ制御し,しかも費用は並にとどめたいという場合,表1を見ながら不適格のものを消去していくと,熱電温度計のうちのCA(タイプK)が最後に残ることになる。

接触方式の温度計による温度測定の方法

原則的なことは図1で考察したとおりであるが,やや具体的な注意点を以下に述べる。まず,測定対象Xと温度計の検出素子Tとの接触のさせ方についてである。保護管は,検出素子が活性雰囲気や高速の運動体,流動体などに直接にさらされることを防ぐために,検出素子にかぶせる外管で,低めの温度では合成樹脂,ガラス,銅,黄銅などが,また高めの温度では石英,磁器,耐火粘土,黒鉛,各種の鋼などが用いられ,必要に応じ二重にすることもある。これを用いる場合のことを図2で説明する。高温の場所Xの温度を知りたいので,上方から穴をうがち,保護管Pに入れた熱電温度計Cを差し込む。2種類の金属の線W1とW2との接合点Jが,この場合の検出素子である。線の間の電気的な絶縁を確保するための絶縁管Iがいくつも用いられている。この状態で,熱は,高温の部分Xから隙間G1,保護管Pの壁,隙間G2,接合点J,線W1,W2や絶縁管Iを通って,外界へ伝わっていく。この伝熱の経路に沿って温度は順次に低くなっているのであるから,問題の場所Xの温度θXに比べて,検出素子Jの温度θJは多少とも低いことになり,その差(θJ-θX)がこの場合の測定誤差となる。この種の誤差(熱伝導誤差と呼ばれる)の理論的な評価は,不可能ではないがきわめて煩雑で一般に不確実である。その理論を発展させることも重要だが,これらの誤差を抑止する方法を考え適用することができればさらに効果的であろう。そこで再び図2を見ると,差(θJ-θX)を支配する諸要因の一つである隙間G1,G2のことが目にとまる。保護管を穴の底に密着させ,接合点を保護管の底に密着させるといった具体的な注意が,この誤差の抑止に効果を発揮するのである。

表1の説明の際に述べた応答についても,同様なことがいえる。応答の速さは,本質的には,測定対象Xと検出素子Tとの間の熱のやりとりの速さで決まるので,そのありさまを時定数によって数学的に表現することは可能である。その結果として導き出されることの一つであるが,Xの温度θXが上昇または下降の一途をたどる場合,Tの温度θTは,どんなに長い時間が経過しても,θXに到達しえないのである。すなわち上昇時には低すぎ,下降時には高すぎの傾向が持続する。この種の誤差を抑止するには,周囲の温度の変化に即応しやすい状態を実現して測定する必要がある。現実には,熱容量の小さい検出素子を用い,かつ,それと周囲との間の熱伝達のよい状態を作り出しておいたうえで測定すべきである。図2の例についていえば,熱電温度計の検出素子T,すなわち接合点Jそのものの熱容量は一般に小であるから,その応答は速いといえる(表1)のであるが,実際の状況では図2のように保護管や隙間があって熱伝達を悪くしている。現実の状況での応答を速くするためには,保護管の肉厚を小にし,穴-保護管-接合点の接触を密にするといった注意が必要なのであって,要するに熱伝導誤差の議論のときとまったく同様に,熱のやりとり,すなわち熱接触のよさに帰着するのである。

非接触方式の温度計の種類と特徴

要点を表1(下段)に示す。各項目の意味は接触方式のときと同じである。ただし,応答の考え方をはじめとして,接触方式の場合とはかなり異なった考え方が用いられるので,それらを略述しておく。図1を変形した図3を見ると,物体X′の中の空洞の内部に置かれた物体T′は,空洞の内壁との間で放射による熱のやりとりの末に,物体X′と同じ温度になっていくことがわかる。その究極の状態では,空洞の内部はまったく一様な温度になり,ひいては,この空間に存在する放射の状態も一様かつ等方的になって,その性質,具体的には波長ごとの放射の強さの分布は物体X′,T′の温度だけで決まることになる。このような状態で平衡状態になっている放射は,空洞放射または黒体放射と呼ばれるが,ここで,前と同様にX′を測定対象,T′を温度計の検出素子とみなすことにすると,図3のような配置では,T′はX′に接触しなくてもX′の温度を正しく与えるという解釈が可能になる。この解釈を拡張し,図4-aのような状態で小さい穴Aから出る放射を検出器Dでとらえることを考えると,穴が大きすぎない限り内部の放射の平衡状態は保たれ,Dで検出した放射の性質からX′の温度を知ることができるのである。Dは,放射を正しく検出できさえすれば,どれほど遠方に置かれていてもよい。すなわち,接触を必要としない。非接触の温度測定の可能性は,図4-aの状態をベースとして保証されているのである。

そこで表1にもどって応答のことを考え直してみる。非接触方式の場合,検出器Dが対象X′と同じ温度に達することは必要でなく,小穴からの放射を正しく検出することだけが必要なのであるが,放射検出器自体の応答は一般に速いので,表1の応答の欄も〈速〉ないし〈並〉となっている。ただし,光高温計では,可視波長の放射,すなわち光の明るさを肉眼で比較する操作が伴うので,結果が得られるまでの所要時間は操作方法しだいであって,一律には示せない。また,このような操作が必要であるため,光高温計は,記録や制御には適用できない。

以上に述べたように,非接触方式の温度計のうちで光高温計は特殊な性格を帯びているが,他のものに比し廉価であり携帯に便利であるから,今なお広く用いられている。それ以外の温度計は,物理的な放射検出器を利用するものであるから,エレクトロニクスや演算技術との組合せが容易で,近年めざましく改良され多様化してきている。

非接触方式の温度計による温度測定の方法

図4-aで考えた原則が破られると,非接触方式の温度測定にはいくつかの難点が現れることになる。bでは,穴Aが大きすぎであって,放射の平衡という原則の成立が疑わしくなるし,cでは,物体X′が孤立した状態で発散する放射を検出しているにすぎないから,aでの原則の適用はほとんど期待できなくなる。まして,dのように,放射が途中で吸収,散乱されるようでは,確実な測定は望めない。この種の問題は,物体の熱放射の輝度と同温度の黒体放射の輝度との比である放射率やその他の概念の助けを借りて処理されるのであるが,十全とはいいがたい。非接触方式の温度計を使うときの前提条件は基本的にaのとおりであるということを,つねに念頭に置く必要がある。

温度測定のトレーサビリティtraceability

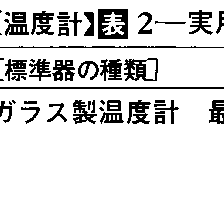

長さ,質量のような量のトレーサビリティ(〈精度〉の項目を参照)を確保する際には,標準の量の2倍,3倍,……という考え方を援用することもできるが,温度については,この考え方だけでは処理できない面があり,高温にせよ低温にせよ,問題とする温度を現実に作り出したうえで,標準の温度計との比較を行って正確さを判定しなければならないのがふつうである。そこで,温度の範囲をいくつかに区分し,それぞれについての標準温度計や比較校正用の装置が考案されている。標準温度計の代表例を表2に示す。比較校正法のほかに,温度定点による校正法もある。

標準温度計や温度定点の媒介によって,基礎的な温度標準への正しい結びつきが保証されていれば,その温度測定ではトレーサビリティが確立されているといえるが,例えば極端に低い温度,極端に高い温度を測定しようとする場合,標準温度計や校正方法が完備されるに至っていないため,トレーサビリティが保証されないこともある。表1でトレーサブルな温度範囲として示した値は,トレーサビリティの確立されている温度範囲を意味するが,実際には,公共の機関での校正試験業務の現状などをベースにしてまとめられた値である。

最近の温度計の傾向

小型で応答性のよい温度計については,サーミスター温度計やシース熱電温度計の改良が活発である。高温用には,各種の金属,合金あるいは半導体を組み合わせた形の熱電温度計がいくつも開発されてきたが,非接触方式の放射温度計の進歩も顕著である。その原理や手法を拡張し,航空機や人工衛星から地表や海面の放射を検出し演算処理して環境観測や資源探査を行うリモートセンシングの技術も汎用化された。プラズマによる核融合反応の場合のような超高温の測定については,分光学的な手法,とくにレーザーを利用する方法が実用に供せられているが,製品化には至っていない。一方,極低温の測定には,カーボンやゲルマニウムの抵抗温度計のほか,ある種のダイオードの利用に期待が寄せられている。

広い空間,例えば地表から高層までの大気温度の分布を求めるには,放射の発散,吸収に着目する方法や超音波の伝搬速度,共鳴周波数に着目する方法が知られている。温度の差や変化を細かく検知するための考案としては,在来の抵抗温度計や熱電温度のディジタル化も有用視されるが,水晶を特定の角度にカットして作った振動子を利用する温度計,特定の元素の原子核の四重極共鳴吸収を利用する温度計なども実用化され,温度変化を周波数変化に変換する手法の活用が目だつようになった。

執筆者:高田 誠二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「温度計」の意味・わかりやすい解説

温度計

おんどけい

thermometer

物質や環境の温度を測定する装置。温度変化に伴う気体・液体および固体の膨張と収縮を利用した温度計が古くから用いられている。一方、これとは測定の原理が異なる種々の温度計も自然科学、工学の諸分野において用いられている。温度は物体や環境の暑さ(熱さ)、寒さ(冷たさ)を数量的に表現する物差しである。

[渡辺 昂]

温度計の歴史

温度計の始まりは、空気の温度変化による膨張と収縮を利用したサーモスコープであるといわれている。これは1592年ごろガリレイが作製した。ついで17世紀の初めにパドバ大学で解剖学を教えていたサントリオが医療に体温計を用いた記録がある。現在家庭でも広く使われている温度計または体温計の原形は、17世紀なかばにガリレイの弟子たちによってつくられたアルコール温度計である。

温度計は、一つには、日常生活の場で温度の計測が必要であったことから、もう一つは、人間の生命と健康を維持していくうえで、体温の測定が必要であったことから生み出されたものと考えられる。1724年、ドイツのファーレンハイトによってつくられた水銀温度計は、食塩と雪の重量比1対3の混合物が日常得られる最低温度であることに着目して、これを0度とした。また、ヒツジの体温(約38℃)を100度とした。この温度の基準の決め方は、そのまま17~18世紀のヨーロッパの日常生活を物語っている。もっとも、ここに述べた氷と塩の混合物の到達温度は現在では零下22.0℃(共晶点あるいは共融点)であることが知られているが、これはファーレンハイトのスケールでは零下8 に相当する。

に相当する。

[渡辺 昂]

温度計の種類

現在使用されている温度計を、測定原理に基づいて以下に分類する。

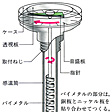

(1)熱膨張を利用するもの これには、気体温度計、液体温度計、バイメタル温度計がある。そのうち液体温度計には、水銀温度計と灯油を使用する温度計がある。液柱が紅色の温度計は、一般にアルコール温度計と思われているが、そうではない。アルコールでは、液柱上部の空間に凝縮をおこしやすく、指示に誤差を生じやすいために1950年ころから灯油が用いられるようになった。家庭用の寒暖計、体温計もこの液体温度計の一つである。また、この液体温度計を用いた、最高最低温度計()、ベックマン温度計がある。バイメタル温度計()は、膨張係数の異なる2種類の金属板、たとえば、銅とニッケルの薄板2枚を密着させたバイメタルを使用する。このバイメタルでは、銅の膨張係数がニッケルの膨張係数よりも大きいために、高温になると板はニッケル側に曲がる。低温になると銅板側に曲がる。これを利用して温度を表示する。

(2)電気抵抗の温度変化を利用するもの これには抵抗温度計がある。

(3)熱電対(ねつでんつい)温度計 異なった2種類の金属または合金の針金の両端を接触させて電気の流れるループ状の回路をつくる。こうして接触させた両端に温度差を与えると、その両端に熱起電力が発生して電流が流れる。これがペルチエ効果(熱電効果)である。この効果を応用した温度計が熱電対温度計である。発生した熱起電力の測定は電位差計または内部抵抗の大きいミリボルト計によって行い、温度=熱起電力の補正表より温度を決める。これは、自然科学、工学における温度計測にもっとも広く用いられる。その理由は、感温部である金属接合部の容積がきわめて小さく、熱容量による誤差が小さく、応答性に優れていることによる。用いられる熱電対としては、白金線と白金ロジウム合金線、銅線とコンスタンタン線(銅とニッケルの合金線)などがある。

(4)光による色温度の測定 これには光高温計と放射高温計がある。光高温計は、オプティカルパイロメーターともいわれ、被測定体の色温度を標準色温度との比較測定によって求める方法で、700℃~2500℃くらいまでの高温の測定に用いる。放射高温計は、被測定体より放射される熱線を、レンズまたは凹面鏡によって集光し、焦点にサーミスターを置いて、サーミスターの温度上昇による抵抗値の変化から測温する。放射高温計の一種に、赤外線に対する半導体感温素子を使用したサーモグラフィー用温度計がある。これを用いて、人工衛星から地球の表面温度の分布を調べたり、人体の皮膚温度分布などの測定が行われる。

(5)その他 ゼーゲル錐(すい)温度計とサーモカラー温度計がある。ゼーゲル錐温度計はケイ酸塩と金属酸化物を練り合わせてつくった高さ10センチメートル程度の三角錐である。これを窯炉内各所に配置し、加熱による三角錐の融けぐあいから炉内の温度分布を調べる目的に使われる。サーモカラー温度計は、温度によって色が変化する材料(サーモカラー)を利用した温度計である。おもにコバルト・クロムなどの錯塩が、温度によって可逆的に色変化を示す現象を利用した温度計で、この材料を粘土と練り合わせて乾燥させたものをサーモクレイという。また、液晶の温度特性を利用した液晶温度計もある。

[渡辺 昂]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「温度計」の意味・わかりやすい解説

温度計

おんどけい

thermometer

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「温度計」の意味・わかりやすい解説

温度計【おんどけい】

→関連項目温度目盛|計器

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「温度計」の解説

温度計

オンドケイ

thermometer

温度を測る計器の総称.温度の変化によって生じる熱膨張を利用する液体温度計,バイメタル温度計,圧力変化を利用する定容気体温度計,蒸気圧温度計,電気抵抗の変化を利用する抵抗温度計,サーミスター温度計,熱起電力を利用する熱電温度計(熱電対),磁化率の変化を利用する磁気温度計,熱放射を利用する高温計,光放射を利用する光高温計などがある.測定すべき温度範囲あるいは必要とする測定精度を考慮して,適したものを使用すべきである.測るべき温度の最高,最低のみを示す最高・最低温度計や,各温度を自動的に記録する自記温度計などもある.熱電対,電気抵抗温度計などは,信号を電子管増幅器で拡大できるので,自動制御機器の検出端として広く利用されている.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

栄養・生化学辞典 「温度計」の解説

温度計

世界大百科事典(旧版)内の温度計の言及

【温度】より

…ラテン語で温度を意味するtemperaturaも,もともとは“混り方”という意味である。空気の熱膨張を示す装置はギリシアのフィロンやヘロンが考案していたが,16世紀の終りごろになって初めてガリレイらはそれを温度計として利用した。17世紀になると気体温度計も改良され,またアルコールを使った液体温度計も現れ,ヨーロッパでは医者の診断や気温を測るのに広く使われるようになった。…

【熱力学の法則】より

…この法則は熱力学の体系がつくられたあとでJ.C.マクスウェルが基本法則の一つに数えたため,第0法則と呼ばれるようになった。 第0法則のおかげで経験的温度を考える,いいかえると温度計を使うことが可能となる。すなわち,物体Bを物体Aと熱平衡の状態にしたあと,物体Cと接触させたときBに何の変化も認められない場合,AとCとは同じ温度にあるという。…

※「温度計」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...