精選版 日本国語大辞典 「焦点」の意味・読み・例文・類語

しょう‐てんセウ‥【焦点・焼点】

- 〘 名詞 〙 ( [英語] focus の訳語 )

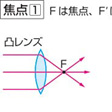

- ① 太陽光線が単レンズを通ってこの点に集中し、そこに黒紙を置くと焦げるところから、レンズや球面鏡の光軸に平行な入射光線が集中する、光軸上の点をいう。その点から出た光線はレンズや球面鏡によって平行光線となる。

- [初出の実例]「Focus 焼点」(出典:英和対訳袖珍辞書(1862))

- 「その老人の焦点を失ったやうな空虚な眼差し」(出典:美しい村(1933‐34)〈堀辰雄〉美しい村)

- ② 数学で、楕円・双曲線・放物線に付随する定点。これらの曲線上の点から、この点に至る距離と準線に至る距離との比は一定である。〔数学ニ用ヰル辞ノ英和対訳字書(1889)〕

- ③ 注意や興味・関心などが集中するところ。

- [初出の実例]「其悲歎も憂慮(きづかひ)も、涙も汗も、今日を焦点(セウテン)なる今日となりて」(出典:二人女房(1891‐92)〈尾崎紅葉〉中)

- ④ 物事のいちばん重要なところ。中心となるところ。中心点。

- [初出の実例]「藤沢伯を焼点(セウテン)として」(出典:黒潮(1902‐05)〈徳富蘆花〉一)

- ⑤ 将棋で、駒が二つ以上に利いている地点。ここに打つ歩を「焦点の歩」といい、好手となることが多い。

焦点の語誌

表記は、「工学字彙(一八八六)」では、「焼点」が用いられているが、「物理学術語和英仏独対訳字書」や「数学ニ用ヰル辞ノ英和対訳字書」では、「焦点」に改められ、その後、学術用語としては「焦点」が多くなった。

改訂新版 世界大百科事典 「焦点」の意味・わかりやすい解説

焦点 (しょうてん)

focus

(1)光学系の焦点。無限遠にある物体がレンズ,あるいは球面鏡によって結像する平面を焦点面と呼び,その光軸との交点を焦点という。像点のことを焦点という場合もある。厳密には近軸光に対して定義されるもので,光軸に平行に入射した光線束が光学系を通過後,軸上の1点F′で交わったとき,F′を像側焦点,一方,像空間から平行光を入射させたとき物体側で収束する点Fを物体側焦点という。

焦点距離focal lengthとは焦点と主点の距離をいい,ふつう焦点から見て主点の方向が光線の方向と一致するときを正とする。物体側焦点と物体側主点との距離である前側(物体側)焦点距離と,像側焦点と像側主点との距離である後側(像側)焦点距離があるが,物空間と像空間の屈折率が等しければ両者は一致し,このときは前側焦点距離を単に焦点距離という。

→球面鏡 →レンズ

執筆者:鶴田 匡夫(2)二次曲線の焦点。楕円は平面上において定点F,F′からの距離の和が一定であるような点の描く図形であり,双曲線は同じく2定点F,F′からの距離の差が一定であるような点の描く図形である。これらの場合に点F,F′を楕円または双曲線の焦点という。放物線は平面上において1定点Fと1定直線lからの距離が等しいような点の描く図形である。この場合に点Fを放物線の焦点という。楕円(または双曲線)上の点Pを焦点F,F′に結ぶ2直線はPにおける接線と等しい角をなす(図1,図2)。また,放物線上の点Pをとおり放物線の軸に平行な直線をひくとき,この直線と直線PFはPにおける接線と等しい角をなす(図3)。これらは,楕円の一つの焦点からでた光線は楕円の内側で反射して他の焦点に集まり,放物線の軸に平行な光線は放物線の内側で反射して焦点に集まることを意味し,したがって光が強ければ焦点におかれた物質は焦げる。これが焦点の名の由来である。

執筆者:中岡 稔

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「焦点」の意味・わかりやすい解説

焦点

しょうてん

focus

光学系の光軸に平行に入射した光線が光軸上の1点に集まり、または光軸上の1点から出た光線が光学系を通過したのちに光軸に平行に進むとき、これらの光軸上の点のことを焦点という。前者を像空間焦点または後側焦点(こうそくしょうてん)といい、後者を物空間焦点(ぶつくうかんしょうてん)または前側焦点(ぜんそくしょうてん)という。主点から焦点までの距離を焦点距離といい、光学系の性能を表す重要な量である。太陽の光を凸レンズに当てると、レンズを通過した光は焦点に集まり、この点に黒紙を置くと煙が生じ、場合によっては燃え始めるところから、焦点という名が生じた。球面鏡では二つの焦点は一致し、鏡面の頂点と曲率中心とのちょうど中間に存在する。凸面鏡の場合には、曲率中心が鏡の後方にあるため、焦点も鏡の後方にある。レンズ系の場合には、二つの焦点は一致せず、凸レンズの場合にはその名のとおり、前側焦点はレンズの前側、後側焦点はレンズの後側に存在するが、凹レンズでは反対になる。薄レンズの場合には、二つの主点はレンズの中心に一致するから、焦点距離はレンズの中心から焦点までの距離ということになる。なお、一般に像点のことを焦点(フォーカス)ということがあるが、これは無限遠点に対する像点が焦点であることから転じた用語法と思われ、厳密な意味での焦点と混同しないことが必要である。

[三宅和夫]

百科事典マイペディア 「焦点」の意味・わかりやすい解説

焦点(物理)【しょうてん】

→関連項目凹面鏡|凹レンズ|口径比

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「焦点」の意味・わかりやすい解説

焦点

しょうてん

focus

焦点

しょうてん

focal point; focus

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の焦点の言及

【インドネシア語派】より

…動詞は北方語群では時制・相・態によって複雑な活用を行う。態には能動態・受動態があり,後者にはさらにいくつかの種類がある(インド・ヨーロッパ語の態との混同を避けるため,焦点focusという術語を使うことが多い。表参照)。…

【癲癇】より

…(5)ウンベルリヒト=ルントボルク症候群 家族性進行性ミオクローヌス癲癇ともいわれるが,本態はラフォラ小体が証明される脳遺伝性疾患,黒内障白痴のような脳の脂質代謝障害,非特異的脳変性疾患など脳の進行性疾患であり,癲癇の概念からはずすべき症候群である。

[部分癲癇]

発作の初発症状と脳波所見が局在性脳障害を現す癲癇をいう(この場合,局在性脳障害が異常な興奮の源となって発作を生じるので,このような限局性の脳障害部位を癲癇の焦点focusという)。意識減損のない単純部分発作を示すものと意識減損のある複雑部分発作を示すもの,および,これから大発作に発展するものがある。…

【球面鏡】より

…球面の内面を反射面とする凹面鏡concave mirrorと球面の外面を反射面とする凸面鏡convex mirrorがある。鏡面の中心(鏡心)Mと球面の中心(球心)Oを通る直線を光軸といい,光軸の近くで光軸に平行に入射した光線およびその延長線はほぼ焦点Fに集まる。焦点の位置はOMの中点であり,焦点距離f(MF)は球面の曲率半径をrとすれば,f=r/2である。…

【双曲線】より

…平面上で,2定点F,F′からの距離の差が正の定数であるような点によって描かれる図形を双曲線といい,FとF′をその焦点という。定数を2aとし,線分FF′の長さを2cとするとき,e=c/a(>1)を離心率という。…

【二次曲線】より

…固有な二次曲線は,また,平面上で1定点と1定直線からの距離の比が一定な点の描く図形ともいえる。この定点を焦点,定直線を準線といい,一定な比の値を離心率という。離心率が1より小さいか,1より大きいか,1に等しいかに応じて,曲線は楕円,双曲線,放物線になる。…

【レンズ】より

…

[薄い単レンズ]

厚さを無視できる薄い単レンズを考え,光軸に平行な平行光線を物体側から入射させると,レンズを通過した光線,あるいはその逆向きの延長線が光軸上の1点を通る。この点をレンズの後側焦点といい,レンズの中心から後側焦点までの距離f′を後側焦点距離という(図1)。平行光線を逆向きに入射させれば,後側焦点の反対側に前側焦点を定義できる。…

※「焦点」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...