精選版 日本国語大辞典 「肥料」の意味・読み・例文・類語

ひ‐りょう‥レウ【肥料】

- 〘 名詞 〙 栽培植物の生長に必要な栄養分として土壌に施す物質。特に窒素、燐酸、カリウムは植物体に多量に吸収され、収穫とともに運び去られて土壌中に欠乏しやすいので、この三要素とカルシウムや有機物の補給を主目的とする。また、カルシウムや有機物のように土壌の性質を改善して植物の生育に間接的な効果を与える役目のあるものもある。こやし。

- [初出の実例]「肥料に充て頗る価あり」(出典:動物小学(1881)〈松本駒次郎訳〉上)

日本大百科全書(ニッポニカ) 「肥料」の意味・わかりやすい解説

肥料

ひりょう

今日では実に多種多様のものが肥料として農家で使用されているので、肥料を簡単に定義づけることは困難となっている。日本の肥料取締法(昭和25年法律第127号)でいう肥料とは「植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土じように化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物」と定義づけされている。したがって、土壌に施用する養分元素ばかりではなく、直接植物に施す葉面散布剤や水耕・礫耕(れきこう)に使う培養液も肥料であり、また窒素、リンなどの一般的な肥料成分はまったく含まれていないが、土壌の化学的性質を改善して植物の生育を良好にする物質、すなわち石灰資材なども肥料として取り扱われる。ただし、肥料以外で土壌に施用して効果(土壌の物理性、生物性の改善)があるものは土壌改良資材という。指定を受けている土壌改良資材は1997年(平成9)3月から追加指定されたVA菌根菌資材を含め、2012年(平成24)時点で12種類ある。なお、2011年3月の東日本大震災に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所事故以降は肥料・土壌改良資材の放射性セシウムの暫定許容値として1キログラム当り400ベクレルが設けられている。

[小山雄生]

歴史

肥料は世界のどこの国においても、農業が土地に定着してしだいに発展し、農家一戸当りが所有する土地面積が狭くなり、連作や多毛作が行われるようになってから、地力の回復ならびに土地から奪い去ったものを元に戻すという考え方から経験的に開発されてきたものである。

日本でいつごろの時代から肥料が実際に使われ始めたかはさだかではないが、ただ平安時代にはすでに使用された記録が残されている。この時代、肥料として用いられたことが史料上で明らかなのは厩肥(きゅうひ)、山野の草、草木灰で、『延喜(えんぎ)式』内膳司(ないぜんし)の園の耕作に厩肥施用の記載がある。本格的に肥料の利用が始められたのは、鎌倉、室町時代になってからとみられる。この当時に使用された肥料は山野草(草肥(くさごえ))、厩肥、草木灰などのいわゆる自給肥料であった。ただし、人糞尿(じんぷんにょう)については明確な記録がなく、いつごろから使用され始めたかはさだかではないが、肥桶(こえおけ)の使用から判断して鎌倉時代にはすでに肥料として使われていたことは確かである。なお、「肥料」は明治維新後に生まれたことばであり、それ以前には地味(ちみ)を「肥(こ)やす」を名詞化した「肥やし」が使われていた。

一方、西欧では家畜の飼養を伴う農業が発達し、古くから動物の排泄(はいせつ)物が肥料としてよく利用された。肥料のことをさす英語のmanure, dungはいずれも家畜の排泄物を意味している。このような有機質の肥料とは別に16世紀になると無機質の硝石が肥料として有用なことがわかり、18世紀なかばころにはすでにチリ硝石が肥料として広く使用されるようになった。ドイツのリービヒの有名な「無機養分説」の発表は1840年のことであるが、このころには水に不溶性のリン鉱石を硫酸で化学処理し、植物に吸収されやすい水溶性リンに転換した代表的な化学肥料である過リン酸石灰が開発され、使用されるようにもなった。

また当時すでに、カリ(カリウム)鉱床からのカリ、石灰岩からの石灰、骨粉からのリンなどが肥料として利用されていた。ただし、窒素肥料としてはなお家畜の排泄物が主体であった。ところが19世紀に入ると、ドイツで合成硫安の製造に成功し、大規模な空中窒素固定による合成アンモニア工場が建設され、大量の硫安が製造、輸出されるようになった。これを契機として今日のような化学肥料全盛の時代を迎えるのである。

[小山雄生]

肥料の消費

日本の単位面積当りの肥料の投下量は、すでに世界的にみてもかなり高い水準にあり、またその大部分が化学肥料で占められている。今後の日本の肥料消費量の増加はあまり期待できそうにない。むしろ1980年代以降は、化学肥料の連用による地力の低下や、硝酸態窒素による地下水汚染、肥料から流出する窒素やリンによる河川・湖沼などの富栄養化による環境悪化が問題となっており、また、資源の面でも長期的にみてリンの枯渇が心配されていることなどから、これまでの多肥多収の傾向が今後は逆に是正される趨勢(すうせい)にある。

[小山雄生]

肥料の三要素

植物の生育に必要不可欠な養分元素は16種類であるが、肥料として実際に農地に施用される養分は窒素、リン、カリウム、カルシウム、マグネシウム、マンガン、ホウ素などの元素に限られている。このうちで窒素、リン、カリウムは土壌中に不足しやすく、また施用効果も著しく大きなことから肥料の三要素と特別によばれている。これにカルシウムを加えて四要素とよぶ場合もある。このほかの元素ではマグネシウム、マンガン、ホウ素、ケイ素が肥料取締法では主成分として取り扱われる。ただし、銅、鉄、亜鉛、モリブデンなどの微量元素は肥料への混入は認められてはいるものの主成分としては取り扱われていない。また、ケイ素はなくても植物は生育できるが、イネなどの好ケイ酸植物では多量のケイ素を含み、施用すると生育がより健全となり、増収することから有用元素とよばれ肥料の主成分として認められている。

[小山雄生]

肥料の種類とそのおもな性質

窒素質肥料

窒素を主成分とする肥料のことで、窒素の化合形態によってアンモニア態、硝酸態、尿素態、シアナミド態、ウレイド、ウレイン態、グアニジン態などに分類される。

(1)アンモニア態窒素肥料 硫安(NH4)2SO4、塩安NH4Cl、リン安(リン酸アンモニウム)(NH4)2HPO4などがある。この形態の窒素は水によく溶け、作物に直接吸収されるので速効性である。また土壌にもよく吸着され、雨水にも流されにくい。元肥として施すにも追肥として施すにも適している。しかし生理的酸性肥料であり土壌を酸性にするのが欠点である。また石灰、草木灰などのアルカリ性肥料と混ぜると主成分のアンモニアが損失するので配合してはならない。なおアメリカではアンモニアを直接肥料とすることが実用化されている。使用の形態は、高圧で液化した液化アンモニア(N分82%)と、15~28%の安水(アンモニア水)との二通りがある。副成分を含まず土壌を悪化させることがないので、将来性のある窒素肥料とみられている。

(2)硝酸態窒素肥料 硝安NH4NO3、チリ硝石(硝酸ソーダ)NaNO3、硝酸石灰(硝酸カルシウム)Ca(NO3)2などがある。この形態の窒素は、水によく溶けて作物にもよく吸収利用されるので速効性である。しかし土壌にはほとんど吸着されないので雨水で流されやすく、また多く施すと濃度障害をおこしやすい。畑作物の追肥として施すには最適の窒素肥料であるが、水田では単に流亡するのみでなく、還元されて脱窒を受け、窒素ガスとなって大気中に損失するので、用いないほうがよい。

(3)尿素態窒素肥料 尿素(NH2)2COがある。水によく溶ける分子状で、作物にも直接根から吸収利用されるが、大部分は土壌中でアンモニア態、硝酸態に変化したあとで作物に吸収利用される。土壌中でアンモニアに変わるのに必要な日数は、夏季で4~5日、冬季でも1~2週間くらいである。尿素の特徴は、化学的にも生理的にも中性の肥料であり土壌を悪化させることがない。また葉面に散布することにより直接作物によく吸収利用されるので、野菜や果樹では葉面散布されている。しかし窒素の濃度が高く濃度障害をおこしやすいので、やりすぎには注意が必要である。

(4)シアナミド態肥料 石灰窒素CaCN2がある。この窒素は水に溶けるが作物には有毒である。この毒性を逆に利用して、土壌中のユリミミズなどの駆除や土壌線虫の防除に利用されている。アルカリ性の肥料であり、土壌に施すとまず土壌中の土壌コロイドの作用で尿素に変わり、ついで土壌微生物の酵素の働きで炭酸アンモニアに変化する。このアンモニアを作物が吸収利用する。したがって肥効はやや遅い。葉に直接かかると枯死するので、使用には注意が必要である。

(5)ウレイド態肥料、ウレイン態肥料 イソブチリデン二尿素(IB)、ウレアホルムがある。尿素とアルデヒド類との縮合物であり、水には溶けにくく、作物にはゆっくり効いてくる緩効性の窒素肥料である。

(6)グアニジン態肥料 グアニル尿素がある。石灰窒素の変成物の一つであり緩効性である。主として水田に用いられている。

[小山雄生]

リン酸質肥料

リン酸を主成分とする肥料のことで、一般に含まれている主成分のリン酸の各種溶剤に対する溶解性により、(1)水溶性、(2)可溶性およびク溶性、(3)不溶性に分類される。可溶性とはアルカリ性のペーテルマンクエン酸アンモニア液に溶けるリン酸のことをいい、ク溶性とは2%クエン酸液に溶けるリン酸のことをいう。

(1)水溶性リン酸肥料 過リン酸石灰、重過リン酸石灰、リン安、液体リン肥などがある。過リン酸石灰Ca(H2PO4)2・H2O+2CaSO4・2H2Oはリン酸質肥料でもっとも古く、よく使用されている。含まれるリン酸は大部分が水溶性であり植物によく吸収利用される。しかし水溶性のため土壌中の鉄やアルミニウムと結合して不可給態となりやすいので、酸性土壌では肥効が劣る。重過リン酸石灰は石膏(せっこう)を含まない分だけリン酸含量が高いが、肥効、取扱いなどは過リン酸石灰と同様に考えてよい。リン酸アンモニアは水溶性であり肥効は高いが、吸湿性が強いのが難点である。製品は粒状化されているが、吸湿させないよう取扱いにはとくに注意が必要である。

(2)可溶性リン酸肥料およびク溶性リン酸肥料 溶成リン肥、焼成リン肥などがある。作物による吸収は水溶性リン酸肥料ほど速やかではないが、土壌による固定も少なく、またケイ酸、苦土などの副成分も含まれており、しかも塩基性であるので、火山灰土壌の土壌改良剤として多量に施用されている。溶成リン肥は溶融方式によって製造されるリン酸肥料の総称であるが、日本では普通、溶性苦土リン肥のことをいう。過リン酸石灰と並びリン酸肥料の双璧(そうへき)である。

(3)不溶性リン酸肥料 日本では使われていないが、リン鉱石を微粉末にしたものが一部の国で使用されている。これは土壌中で長期間にわたって徐々に分解し多少の肥効を示す。

[小山雄生]

カリ質肥料

カリ(カリウム)を主成分とする肥料をいい、硫酸カリK2SO4、塩化カリKClなどがその代表的なものである。ともに水溶性で作物によく吸収利用される。おもに元肥として用いられるが、追肥としても用いられる。草木灰は家庭用のカリ肥料として重宝である。これらのカリ肥料はいずれも速効性であるが、現在ではケイ酸カリ肥料など難溶性の緩効性カリ肥料も開発され市販されている。

[小山雄生]

石灰質肥料

生石灰(酸化カルシウム)CaO、炭酸カルシウムCaCO3、消石灰(水酸化カルシウム)Ca(OH)2、苦土石灰などがある。主として土壌の酸性を矯正するために施されるもので施用量も普通の肥料に比べかなり多い。施用にあたってはなるべく土と均一によく混ざるようにするとよい。

[小山雄生]

苦土質肥料

硫酸マグネシウム、炭酸マグネシウム、腐植酸苦土などが用いられる。作物が苦土欠乏をおこしやすい酸性土壌に施される。苦土石灰、溶成リン肥も苦土が含まれているので、苦土欠乏を防ぐのに効果がある。

[小山雄生]

ケイ酸質肥料

ケイ酸石灰などの鉱滓(こうさい)には薄い酸に溶けるケイ酸が含まれていて、水稲などの禾本(かほん)科(イネ科)植物でとくに有効である。畑作物の場合では、土壌のアルミニウム性を低下させる効果があるので、土壌改良剤として多量に施されることがある。

[小山雄生]

微量要素肥料

微量要素(微量養素ともいう)のうちで現在認められているものはマンガンとホウ素の2元素である。このほかでは葉面散布剤として鉄、銅、亜鉛、モリブデンなどの微量元素の混入が許されている。マンガン質肥料としては硫酸マンガン肥料、硫酸苦土マンガン肥料および鉱滓マンガン肥料の3種類がある。ホウ素質肥料にはホウ酸塩肥料およびホウ酸肥料の2種類がある。

[小山雄生]

複合肥料

作物養分を2種類以上含むもので、単肥を混合した配合肥料と、製造過程で化学反応をおこさせた化成肥料とがある。この種の肥料の消費量は近年急激に増加し、一般に使用される肥料の多くがこの複合肥料となっている。一つの養分しか含まない単肥に比べて手間が省けることが消費の伸びた原因の一つである。各製造業者から特徴をもった各種銘柄の複合肥料が製造販売されている。微量要素を含む複合肥料もあり、なかでも溶成微量要素複合肥料は普通FTEとよばれ、ホウ素5%以上、マンガン10%以上の含有が保証されている。また副成分としてケイ酸、鉄、銅、亜鉛、モリブデンなどを含み、微量元素の総合的補給に有効である。

[小山雄生]

有機質肥料

有機質肥料とは、天然の有機物のうちで作物に有効な肥料成分を含んでいるものをいう。肥料取締法では動植物質のものに限ると規定されている。このうちで原料が同一で肥料成分含量、品質が比較的安定しているものは公定規格が定められ、普通肥料として取り扱われる。魚粕(ぎょかす)粉末などの魚粕類、菜種油かす、ひまし油かす、米糠(こめぬか)油かすなどの油かす類、生(なま)骨粉、蒸製骨粉などの動物性廃棄物類など42種類がある。一方、成分含量や品質が一定していないものは特殊肥料として普通肥料とは区別して取り扱う。これには家畜家禽(かきん)の糞(ふん)、堆肥(たいひ)、汚泥肥料、人糞尿などがある。

有機質肥料は一般に化学肥料に比べて成分含量は低く、土壌に施用された場合には何日かの分解期間が必要である。また、成分の分解速度が野菜や花などの鉢植え植物の生育とよく適合することから、園芸作物などに好んで使われている。これは化学肥料では代替しにくい肥効の調節ができること、適量を超えて過剰に施肥した場合でも濃度障害がおこりにくいなどの特徴による。また昔から、有機肥料を用いると果物や野菜の味、着色、日もちがよくなるなど品物に及ぼす効果も知られている。これは有機肥料を用いると作物の要求に適合した窒素、リンなどの順調な養分の供給が行われる結果、品質が向上するものと考えられるが、公的な試験研究から答えを出すまでには至っていない。今日、品質と安全性の面から有機農産物が注目されている。有機農法を行っている農家では、油かす、骨粉、魚粕などに米糠、山土、籾殻(もみがら)などを配合し、適度な水分を加えて十分に発酵させて作成したいわゆる「ぼかし肥」を用いている。ぼかし肥は、一般に窒素成分1~2%程度とかなり低いものが多く、長期に大量施用される結果、有機農法の土壌は有機物が蓄積し、団粒構造の発達と生物相が豊かになるなど土壌環境の改善が期待できる。なお、2011年(平成23)に起きた福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が放出されたため、肥料に利用する放射性物質を含む汚泥の取扱いが1キログラム当り200ベクレル以下に規制された。

[小山雄生]

特色のある肥料

特色のある肥料としては、物理的なコーティングにより溶出を抑制した肥効調節型の被覆肥料がある。コーティング材料としてはポリオレフィン系樹脂、アルキド樹脂などが用いられる。肥料成分の作物による吸収利用が高くなるので、環境への損失が少なく環境保全的な効果がある。また、施用時の省力を図る目的で、農薬を混合した農薬入り肥料が開発されている。さらに水稲側条施肥の発展に対応して、ペースト肥料や機械施肥に適応性の高い化成肥料の改良も進んでいる。

[小山雄生]

肥料の施し方(用量)

肥料の施し方は、栽培される作物の種類や施す時期と回数、地域や土壌の違い、用いる肥料の種類またはその年の気象、農産物価格などの不確定な要因によっても違ってくる。したがって規格統一的に述べることはできないので詳細については他の専門書を参照されたい。作物の種類によって施される肥料の用量も大きく違う。これは作物の種類や収量、栽培される土壌の違いなどによって、吸収利用される養分の種類や量がそれぞれ大幅に違ってくるためである。

[小山雄生]

『塩谷正邦著『新選肥料実用便覧』(1962・養賢堂)』▽『高井康雄・早瀬達郎・熊沢喜久雄編『植物栄養・土壌・肥料大事典』(1976・養賢堂)』▽『田中明・出井嘉光・中山利彦監修『施肥のすべて』(1977・北海道協同組合通信社)』▽『奥田東著『肥料学概論』増訂改版(1987・養賢堂)』▽『伊達昇編『便覧 有機質肥料と微生物資材』(1988・農山漁村文化協会)』▽『高橋英一著『肥料の来た道帰る道――環境・人間問題を考える』(1991・研成社)』▽『山崎耕宇・杉山達夫・高橋英一・茅野充男・但野利秋・麻生昇平著『植物栄養・肥料学』(1993・朝倉書店)』▽『伊達昇・塩崎尚郎編著『肥料便覧』第5版(1997・農山漁村文化協会)』▽『藤原俊六郎・安西徹郎・小川吉雄・加藤哲郎編『土壌肥料用語事典』新版(1998・農山漁村文化協会)』▽『日本土壌肥料学会編『土壌・肥料・植物栄養学用語集』(2000・養賢堂)』▽『山根一郎・岡崎正規著『土壌肥料』(2001・全国農業改良普及協会)』▽『肥料用語事典編集委員会編『肥料用語事典』改訂5版(2001・肥料協会)』▽『植物栄養・肥料の事典編集委員会編『植物栄養・肥料の事典』(2002・朝倉書店)』▽『肥料協会新聞部編『肥料年鑑』各年版(肥料協会)』▽『農林水産省生産局生産資材課監修『ポケット肥料要覧』各年版(農林統計協会)』

改訂新版 世界大百科事典 「肥料」の意味・わかりやすい解説

肥料 (ひりょう)

fertilizer

植物の必要とする養分を供給したり,土壌の条件を改良して,植物の生育を増進し,生産性を高めるために土壌に施用したり,植物に直接散布する物質をいう。日本では,不正粗悪なものが肥料として製造,販売されるのを防ぐ目的で肥料取締法が制定されているが,これによると〈肥料とは植物の栄養に供することまたは植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物,および植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう〉と定義されている。すなわち,肥料とは植物の必要とする養分を植物が利用できる形で1種ないし数種類含んでいるものか,土壌の酸度を矯正するために施用される石灰などの土壌改良資材をいう。微生物(細菌)肥料や植物ホルモンなどはこの法律では肥料とみなさない。

歴史

欧米

いつから肥料が農耕に用いられ始めたかを知ることはできないが,人や動物の糞尿(ふんによう),動・植物の遺体,食物残渣(ざんさ)を土に施用すると,植物の生育が良好になることは経験的に古くから知られていたと思われる。焼畑農業のように,自然の土壌の肥沃度に依存して植物を栽培している時代には肥料はあまり必要とされなかったであろうが,ある場所に定着して同じ土地で農耕を営むようになると,土壌がしだいにやせるのを防ぎ,失われる養分を補うために経験的に効果の知られていた物質を肥料として土地に施用することに熱心になったであろう。人・畜の糞尿,山野草,草木灰,動植物遺体,あるいはこれらを腐熟させた堆厩肥(たいきゆうひ)など,自然に得られる資材をいわゆる自給肥料として使用していた。古代ローマ人は前200年から後100年にかけてすでに輪作,石灰施用,厩肥,緑肥についての知識をもっていたといわれている。さらに農業が発展して,より多くの収量をあげたり,商品性の高い植物が栽培されるようになると,より効果の大きい肥料が求められるようになり,そのような肥料は商品として販売されるようになった。いわゆる販売肥料の普及である。19世紀初頭の1802年ころにはA.vonフンボルトによって,南アメリカのペルーで多量の海鳥糞の堆積物が発見され,ペルー・グアノとして輸入され広く販売されるようになった。30年ころからは,そのころチリで発見されたチリ硝石の販売,使用が行われている。

一方,植物の栄養になる養分はどのようなものであり,植物はそれを何から得ているかということに関する研究は,16世紀からヨーロッパで実験的な研究が進められてきた。しかし植物が無機塩と水を土壌から吸収し,炭素は光合成によって空気から得て生長しているということが明らかになったのは19世紀になってからである。すでに1804年に植物が光合成によって炭酸ガスを吸収していることはスイスのソシュールNicolas Théodore de Saussure(1767-1845)によって証明されていたが,なお植物は炭素その他の養分を土壌中の腐植から得ているというA.D.テーアらの〈腐植説〉が広く一般に信じられていた。この腐植説に対してドイツのJ.F.vonリービヒが,水と炭酸ガスといくつかの無機塩で植物は育つという〈無機栄養説〉を提唱したのは40年であった。60年にはザックスJulius von Sachs(1832-97)が水耕法で植物を育て,窒素,リン,カリウム,硫黄,カルシウム,マグネシウム,鉄が必要なことを示した。さらに20世紀に入って1954年までに,銅,亜鉛,マンガン,ホウ素,モリブデン,塩素などの微量要素の必要性が証明された。

このように,植物が必要とする無機塩類が何であるかが明らかにされると,それを合成して肥料として施用する試みが始められ,人工的な化学肥料の製造と販売が行われるようになった。初め,リービヒはリン酸肥料の製造を試みたが,彼は肥料は土壌に施用されて,水に溶解し流されないようなもののほうがよいと考えたため,その肥料は効果が少なかった。またリービヒは,窒素は植物が空中から固定すると信じていたので,窒素肥料は不要と考えた。これに対しイギリスのJ.B.ローズは,骨粉やリン鉱石に硫酸を作用させる方法で,水溶性の過リン酸石灰をつくり,その有効性を圃場(ほじよう)試験で示し,1843年には過リン酸石灰の生産,販売を開始した。また,ローズは有名なロザムステッド農業試験場の圃場試験で,窒素も肥料として必要なことを示した。マメ科植物の根が根粒菌との共生によって空中窒素を固定しているのが,ドイツのヘルリーゲルH.HellriegelとウィルファルトH.Wilfarthによって証明されたのは86年である。19世紀末にはチリ硝石の埋蔵が少なくなり,窒素肥料の合成の必要性が叫ばれ,電弧法により硝酸が製造され,1906年にはフランク=カロー法による石灰窒素の工業的製造,13年にはハーバー=ボッシュ法による合成硫安の工業化が開始された。カリ肥料は1856年にドイツのシュタスフルトでカリ鉱床が発見され,61年に塩化カリ工場がそこに設立されて生産を開始している。このころから,化学肥料がしだいに天然の有機質肥料に代わって主流を占めるようになる。そしてすでにこのころから,化学肥料が家畜や人間の健康を損ね,土壌を劣悪化するのではないかと主張する人々もあらわれたが,アメリカ合衆国下院の委員会で〈化学肥料のために人間または家畜の健康に有害な影響が生じたという確固たる証拠はなかった〉という結論も得られた。しかしこの論争は現在も続いている。80年代の後半からは施肥の最適な時期,割合,方法,肥料組成など,施肥法に関する研究が盛んになり,元肥や追肥についての知識の集積や,緩効性肥料,硝化抑制剤,複合肥料,液肥,葉面散布剤などの生産をもたらすことになった。

執筆者:茅野 充男

日本

日本における最初の肥料は苗草(生草)であって,登呂遺跡から出土した田下駄はこれを踏み込むための農具であったと考えられる。この苗草は,8世紀の初めころからは,かなり一般的に使われたようであるが,それ以後の基本的な肥料としては,苗草にあたる青草と山野の草木を焼いた肥灰(こえはい)とが用いられた。人糞尿は古い時代には用いられた確証がないが,厩肥は《延喜式》にみられる内膳司の園の蔬菜(そさい)栽培に,左右馬寮より出る厩肥が用いられている。しかし一般農民が家畜をもち,それを年中舎飼いして厩肥が重要な肥料となるのは中世に入ってからのことである。ことに水田肥料の使用が大きな問題となってくるのは,中世の畿内,山陽道に水田二毛作が普及した後で,そこでは山野の草木を青刈りのまま,あるいは厩(うまや)に入れ,あるいは灰に焼いて施したのであった。中世の農業事情を示すといわれる《清良記》が遅効性を中心とした肥料論を展開し,採草給源としての山野の利用問題に言及していることは,刈敷(かりしき)が当時の主要肥料であったことを示すものである。このような事情は近世になってからも同様で,領主への年貢生産と自給だけを問題とする経営では,やはり上記のような刈敷,厩肥,堆肥,灰が基本肥料であり,人糞尿も補助的に重要視された。ところが近世における三都(江戸,大坂,京都)をはじめとする都市の発展は,商業的農業を発達させ,蔬菜や加工原料農産物の販売は,農業外部からの肥料購入を可能にした。購入肥料の中心は油かす類,魚肥(干鰯(ほしか),ニシンかす),人糞尿であった。明治の初年までは,このような状態であったが,中期以後はダイズかすが登場してきて魚肥とともに肥料の中心となり,末期からはさらに化学肥料が用いられるようになってくる。過リン酸石灰を第1とし,やがて硫酸アンモニア(硫安)が用いられるようになるが,昭和恐慌後,急速に国内肥料工業が盛んになるまでは輸入品を中心に用いていた。

執筆者:三橋 時雄

肥料成分

肥料の3要素

植物が生育するのに必要な成分(必須成分)は,窒素,リン,カリウム,カルシウム,マグネシウム,硫黄,鉄,マンガン,亜鉛,ホウ素,銅,モリブデン,塩素である。植物は通常,これらの成分を土壌から吸収し,生長し,やがて植物が枯死すると,遺体は土壌中で分解されて養分は土壌に還元される。このように,天然の林地や雑草地のような閉ざされた自然生態系では養分は雨水で流出するものの,他は土壌中にほぼ保持され,土壌と植物の間を循環するにすぎない。しかし,農耕地では植物は収穫され,農地より外に持ち出されるために,土壌が元来保持していた養分は収奪され減少する。とくに,生長の速い,収穫量の多い植物を栽培すると,養分の収奪量はそれだけ大きくなる。このような植物を同じ土地で栽培しつづけるためには,収奪される養分を積極的に補給しなければ,土壌はやがてやせて,植物の生長を維持できなくなる。

収奪される各種養分のうち,とくに窒素,リン,カリウムは多くの土壌で不足しやすいので,とくに肥料として補給することの必要な養分である。このためこの3成分のことを肥料3要素という。また,雨の多い日本ではカルシウムやマグネシウムのような塩基が雨水によって流出し,土壌が酸性化している場合が多く,そこでは普通の農作物は生育が不良となるため,カルシウム(石灰)やマグネシウム(苦土)を酸度矯正のために加える必要がある。日本に多い水田土壌ではマンガンや鉄が流出し,イネの生育が不良になる場合が多いので,これらも補給する必要がある。ケイ素は植物の必須成分ではないが,イネの茎葉に15~20%も含まれている元素で,これが不足するとイネは病害虫に侵されやすくなるため,供給する必要のある元素である。その他,各種微量要素のうちマンガンとホウ素は酸性土壌で流出しやすく,日本では欠乏しやすい成分とされている。

以上にあげた諸養分,すなわち,窒素,リン,カリウム,カルシウム,マグネシウム,マンガン,鉄,ケイ素,ホウ素は,前述の肥料取締法において,肥料あるいは土壌改良資材として販売することの認められている成分である。その他の養分,すなわち,亜鉛,銅,モリブデン,塩素,硫黄は肥料中に混入している場合はあるが,販売肥料の成分として認められていない。しかし,亜鉛,銅,モリブデンについては,日本の各所でこれらの養分の欠乏している土壌があり,そこでは特定の種類の植物,例えば亜鉛欠乏土壌ではトウモロコシやミカンに,銅欠乏土壌ではコムギに,モリブデン欠乏土壌ではダイコンやカリフラワーに,欠乏がとくに激しくあらわれることが知られている。また,硫黄や塩素は硫安や塩安のような肥料の副成分として土に施用されることが多いので,肥料成分として現在考えられていない。しかし,世界各地には硫黄欠乏土壌の存在することは知られており,日本にもそれに近い土壌のあることが知られている。また,植物の生育には必要でなくても,その植物を飼料とする家畜にとって必要な養分,すなわち,ヨウ素,コバルト,セレンも場合によっては牧草に肥料として施用することもある。

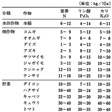

肥料は含有成分,形状,化学的性質,原料,製造法などの違いを基準としていろいろに分類されているが,おもなものを表1に示す。

肥料成分の挙動

(1)土壌中での肥料成分の変化 土壌に施与された肥料は物理的・化学的・生物的変化を受ける。(a)窒素肥料の変化 各種窒素肥料は図に示すように土壌中で複雑な変化を受ける。すなわち,硫安のようなアンモニア態窒素の主成分であるアンモニウムイオンNH4⁺は,陰荷電をもつ土壌コロイド(粘土など)や腐植に電気化学的に吸着保持され,少しずつ土壌溶液中に溶解して植物に吸収される。畑土壌ではアンモニアは亜硝酸菌,硝酸菌の働きで硝酸に変わる。これを硝化作用というが,水田土壌では硝化作用は酸化的な土壌表層でのみ生じ,嫌気的な下層では硝酸が脱窒菌の働きで窒素ガスとなって脱窒揮散する。このため水田には硝酸態窒素肥料は施用しないし,アンモニア肥料もなるべく硝化しないよう土壌全層に施与する。肥料由来の硝酸イオンNO3⁻や硝化作用で生成したNO3⁻は,土壌に吸着されず水に溶けやすいので,雨水や灌漑水とともに流亡する。このため畑土壌では硝化抑制剤を用いて,アンモニアの硝化を防ぐくふうもされる。石灰窒素のようなシアナミド態窒素は,土壌中で加水分解されシアナミドH2CN2となり,さらに尿素態窒素となる。尿素は土壌中の尿素分解菌のウレアーゼの作用で分解されアンモニアになる。有機質肥料中のタンパク質などの窒素成分は微生物によって分解され,アミノ酸などを経て無機態のアンモニア態窒素になる(無機化)。また,土壌中の無機態の窒素成分は,微生物によって同化されタンパク質などの有機態窒素に変化する(有機化)。(b)リン酸肥料の変化 窒素肥料のような複雑な変化はなく,溶解しやすいリン酸成分を含む肥料(過リン酸石灰やリン安など)からはリン酸イオンが土壌溶液中に溶解し,一部は植物に吸収され,多くは土壌に吸着固定される。難溶性のリン酸成分を含む肥料(溶成リン肥や焼成リン肥)からは,リン酸イオンが根の分泌する有機酸や水素イオンあるいは土壌コロイド表面の水素イオンに少しずつ溶解されて,植物に吸収利用される。(c)カリ肥料の変化 大部分のカリ肥料の成分は水溶性でカリウムイオンK⁺として土壌溶液中に溶解し,植物に吸収され,それとともに土壌コロイドなどに吸着される。

(2)土壌中での挙動 肥料成分は土壌中で種々の変化をうけ,土壌溶液に溶解し,一部は植物に吸収され,一部は雨水や灌漑水とともに地表面を流れたり地中にしみこんで流亡する。残りは土壌に吸着されたり,難溶性の沈殿となり土壌中に残存する。NH4⁺やK⁺のような陽イオンは,粘土や土壌有機物(腐植)の有する陰荷電に吸着される。多くの粘土はケイ素SiやアルミニウムAlに酸素Oが配位して四面体か八面体の結晶構造をもつが,この結晶のさけ目にSiOやAlOの陰荷電をもつ。またSi4⁺やAl3⁺が他の陽イオンと置換して,陰荷電が過剰となり陽イオンを吸着する。土壌有機物はカルボキシル基のような陰性の基をもち,陽イオンを吸着する。リン酸肥料から溶解するリン酸イオンは陰イオンであるが,酸性条件下ではアロフェンのような非晶質の粘土や鉄やアルミニウムの酸化物と結合して難溶化し,また塩基性条件下ではカルシウムと結合して難溶化し,土壌に安定に保持されて土壌溶液にあまり溶出せずに,土壌中での移動はわずかなものとなる。同じ陰イオンでも硝酸イオンは土壌への吸着が少なく,大部分は土壌溶液に溶解して水とともによく移動する。陰イオンが土壌溶液中に増加すると,電気的中性を保つために,K⁺などの陽イオンが粘土などから溶出される。

(3)植物による吸収 土壌溶液中の肥料成分は,根の吸水に伴って水とともに根の表面まで運ばれるか,養分イオンの濃度落差に従って土壌溶液から根の表面に移動する。前者の過程はマスフローと呼ばれ,後者の過程は拡散による移動と呼ばれる。土壌溶液中の成分の濃度が高いときは主としてマスフローによる移動が行われる。根の表面に到達したイオンは根の細胞膜を透過して細胞内に入り,細胞から細胞へ原形質流動で運ばれ,根の中心柱に至り,そこにある道管内を運ばれて茎,葉,子実など植物体全体に移動分布し,生長に利用され,一部は根に残留して根の生長に利用される。

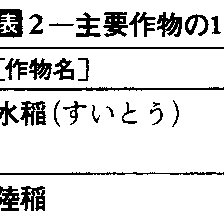

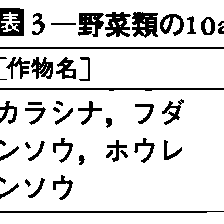

施肥および肥効

施肥に際しては施肥する肥料の種類,量,施肥時期および肥料の散布法が問題となるが,これらは施肥する土の種類,作物の種類,気候などによって異なる。日本で行われている農作物への慣行施肥量や標準施肥量を農林水産省がまとめた結果は表2,3のとおりであるが,この値は田畑の特性によって変わるので注意しなければならない。例えば火山灰土壌ではリン酸を多くしたり,酸性土壌では石灰を加えたり,生理的中性肥料を用いたりする。また湿田や老朽化水田では硫安のような硫酸根肥料は控え,ケイ酸やマグネシウムを加えるようにする。砂質の畑では緩効性肥料や硝化抑制剤入り肥料が有効であり,耕土培養資材も役にたつ。施肥時期は一年生作物では播種(はしゆ)前に元肥をやり,そのあと必要に応じて窒素などを追肥するが,追肥の時期や量は作物の種類で異なる。一般に窒素は葉肥といわれ,植物の若いときにやると葉や茎を大きくし,茂らせるが,時期を誤ったり,多量にやると花のつきや果実の実りを悪くしてしまう。作物によって肥料の要求はひじょうに違い,例えば同じ〈いも〉でもサツマイモとジャガイモとでは大きな違いがある。サツマイモは吸肥力が強いので,窒素は控えめに施さないとつるぼけしてしまうが,ジャガイモは短期間に急生長するので,元肥に窒素を多めにやる必要がある。ダイズなどの豆類は根に根粒をもっていて空中窒素を固定して窒素肥料にするので,元肥に窒素を少量施すだけであまり窒素はいらない。

肥料の効果は一般に,最も不足している成分(最少養分)を施したときに効果が高い。最少養分をそのままにして他の成分を施してもあまり効果はない。これを最少養分律という。また一般に作物の収量は施肥量を増加させると高まるが,あまり多量に施すとそれほど効果は上がらなくなる(報酬漸減の法則)。したがって施肥の際は,不足している成分をよくみきわめ,その適量を施すようにする。施肥した肥料は土に吸着されたり,水といっしょに土から逃げたり,空中に揮散したりして全部が植物に利用されるわけではなく,窒素でだいたい30~50%,リンで10~20%,カリウムで40~60%が吸収されるにすぎない。

肥料を2~3種類まぜて用いる場合,(1)アンモニア態窒素(硫安,塩安など)に石灰窒素や石灰肥料をまぜるとアンモニアが揮散損失する,(2)硝安に天然の有機質肥料をまぜると窒素が揮散する,(3)過リン酸石灰やリン安と石灰をまぜるとリン酸が溶けにくくなる,(4)吸湿性の肥料(硝安,塩安,尿素,塩化カリ)は互いにまぜあわせると吸湿性が増し,取り扱いにくくなり,効果が減るので,自分の家で配合したら直ちに施肥するほうがよい。

執筆者:茅野 充男

肥料取締法

肥料の規格の公定,登録,検査などにより,肥料の品質の保全と公正な取引を確保し,農業生産力の維持増進への寄与を目的とする法律(1950公布)。この法律は,特殊肥料(農林水産大臣の指定する米ぬか,堆肥など)と普通肥料(特殊肥料以外の肥料)との区分(2条)をしたうえで,普通肥料について含有すべき主成分の公定規格の設定(3条),生産業者および輸入業者の登録または仮登録(4~16条),保証票の添付義務(17,18条),登録および保証票添付のない肥料の譲渡制限(19条)を規定するほか,特殊肥料の生産業者および輸入業者ならびに販売業務の届出(22,23条),保証票の不正使用などの禁止(24条),公定規格外の異物の混入禁止(25条),虚偽宣伝などの禁止(26条),帳簿の備付け,報告の徴収,立入検査など(27,29,30条),違反の場合の行政処分(31条),聴聞ならびに不服申立て(33,34条),罰則(36~41条)などを定めている。

執筆者:柳 憲一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「肥料」の意味・わかりやすい解説

肥料【ひりょう】

→関連項目寒肥|魚肥|配合肥料

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「肥料」の意味・わかりやすい解説

肥料

ひりょう

fertilizer and manure

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

化学辞典 第2版 「肥料」の解説

肥料

ヒリョウ

fertilizer, manure

植物に栄養を供給する物質.栽培上多収穫を目的として土壌や直接植物にほどこす.植物の生育には養分としてO,H,C,N,S,P,K,Ca,Mg,Fe,B,Mo,Cu,Zn,Mn,の15元素が不可欠である.広義には,土壌や植物にほどこすと生育が良好で増収になる物質はすべて肥料ということになる.狭義には,窒素,リン,およびカリウムのうち一つ以上を含む物質のこと.これら3元素は,植物が土壌の養分を吸収して生育し,収穫されもち去られるので,通常の土壌では比較的欠乏しやすい.慣習上,N,P2O5,およびK2Oで表し,これらを“肥料の三要素”という.石灰Caを加えて肥料の四要素ということもある.[別用語参照]化学肥料

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「肥料」の解説

肥料

ひりょう

こやしともいう。古代から刈草を田に踏みこむ刈敷 (かりしき) が主肥。それに平安末期より木草灰・厩肥 (きゆうひ) ・堆肥が加わり,人糞は補助的に使用された。江戸時代,都市・商品作物の発展は多量の施肥と肥料購入を可能にし,油粕や干鰯 (ほしか) などの金肥(購入肥料)が使用された。明治中期以後大豆粕,末期からは化学肥料が用いられるようになった。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

普及版 字通 「肥料」の読み・字形・画数・意味

【肥料】ひりよう

字通「肥」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

栄養・生化学辞典 「肥料」の解説

肥料

世界大百科事典(旧版)内の肥料の言及

【園芸】より

… 明治時代に入ってからは新宿御苑や小石川植物園などに温室もつくられ,ヨーロッパの花卉や熱帯植物の数々が導入され,育成されるようになった。大正・昭和時代にかけて導入された植物の種類や品種はおびただしい数量になったばかりでなく,化学工業に伴って肥料,薬剤などが発展し,経営も合理化されて大型化し,技術も向上した。また近年では,植物名もとくに和名をつくらず,属名,学名をそのままかたかな読みすることが多くなった。…

【近世社会】より

…農業に必要な資材や,生活に要する道具類はみずから生産しなければならない。農具の木製部分や肥料,生活に必要な家屋・燃料・衣類も,典型的にはみずから生産する。鍬や鎌の供給については,広く各地の初期の状態についての研究はないが,たとえば上田藩や米沢藩では領内の鍛冶屋の製品や,ときには他藩の製品も一度藩の手に集められて,百姓に供給されている。…

【ナタネ(菜種)】より

…その他,機械油や薬用,軟膏の基剤としても使われる。油を絞ったかすが油かすで,飼料および園芸用肥料として重要である。アブラナ【星川 清親】

[江戸時代のナタネ作と油]

山城の大山崎離宮八幡宮,摂津の住吉大社の神人(じにん)や奈良興福寺大乗院の寄人(よりうど)らが行っていた中世の製油では,油料原料の第1はエゴマ(荏胡麻)であったが,17世紀大坂に展開した製油業ではすでにナタネがこれにとって代わっており,ナタネは綿実とともに近世の主たる油料原料となった。…

【農業】より

…畜力利用(耕耘,運搬など)が進んだのは第2次大戦前後,中・小型の農業機械が普及してきたのは1950~60年代以降で,それまでは基本的に手労働の農業であった。また肥料の多用も顕著な特徴で,こうして多肥多労の集約農業として展開し,土地生産性(単位面積当り収量)が高く,またそれを追求することが主要な方向とされてきた。(3)耕地の約半分を占める畑地で,多種多様な畑作物の生産がなされてきたことである。…

【村中入会】より

… 入会林野の利用の内容は村法として規定される。〈山の口明(くちあけ)〉に始まる利用期間が定められ,自給用の採草(肥料,飼料),薪炭採取に限られる。用水施設の土木用材,自家建築用の用材,屋根のための萱などとしての利用も,村を枠組みにした自給自足の生産・生活にともなう村仕事として行われる。…

※「肥料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...