関連語

精選版 日本国語大辞典 「裾」の意味・読み・例文・類語

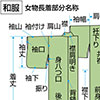

すそ【裾】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① 衣服の下の縁(ふち)。衣服の脚にあたるところ。

- [初出の実例]「汝(な)が着(け)せる 襲(おすひ)の須蘇(スソ)に 月立ちにけり」(出典:古事記(712)中・歌謡)

- 「まっさきにすすんだる安芸太郎が郎等をすそをあはせて、海へどうどけいれ給ふ」(出典:平家物語(13C前)一一)

- ② 袍(ほう)などの下端についている横幅の布。襴(らん)。

- [初出の実例]「閇蘇(へそ)紡麻を針に貫きて、其の衣の襴(すそ)に刺せ」(出典:古事記(712)中)

- ③ 山のふもと。山脚。裾野。あるいは、山のようになっているものの下端の部分。

- [初出の実例]「たちともしるしつまこふる鹿〈続家〉 しら露もさ山がすその月深て〈宗祇〉」(出典:表佐千句(1476)二)

- 「乗放牛を尋る夕間暮〈風流〉 出城の裾に見ゆるかがり火〈木端〉」(出典:俳諧・曾良随行日記(1689)俳諧書留)

- ④ 川しも。下流。

- [初出の実例]「鴎は其流水のすそにあれば」(出典:中華若木詩抄(1520頃)上)

- ⑤ もののはし。下端や末の部分。

- [初出の実例]「みすの下より箏の御琴のすそ少しさしいでて」(出典:源氏物語(1001‐14頃)若菜下)

- ⑥ 髪の毛の末端。髪の毛の先。

- [初出の実例]「たけ四尺許にて、髪はおちたるにやあらん、すそさきたる心ちして、たけに四寸許ぞたらぬ」(出典:蜻蛉日記(974頃)下)

- ⑦ からだの足。膝から下。足もと。

- [初出の実例]「長具足にてさしあはせ、太刀うしろへ立廻て、

をきれ」(出典:明徳記(1392‐93頃か)中)

をきれ」(出典:明徳記(1392‐93頃か)中) - 「誰か来て裾にかけたる夏衣〈其角〉 歯ぎしりにさへあかつきのかね〈越人〉」(出典:俳諧・曠野(1689)員外)

- 「真青な顔で、裾がなくって腰から上ばかりで」(出典:怪談牡丹燈籠(1884)〈三遊亭円朝〉八)

- [初出の実例]「長具足にてさしあはせ、太刀うしろへ立廻て、

- ⑧ 馬の四足。また、それを洗うこと。洗い湯のことにもいう。→裾をする。

- [初出の実例]「御空行月毛の駒をひきとめてひのくま川にすそやあらはん」(出典:鶴岡放生会職人歌合(15C後か)九番)

- 「身共が馬になったらば、馬とりは則そちであらうが〈略〉すそなどをも、さいさいしてくれさしめ」(出典:虎明本狂言・人馬(室町末‐近世初))

- ⑨ 囲碁で、一定の地域を構成している下方の(盤端に近い)部分。

- ① 衣服の下の縁(ふち)。衣服の脚にあたるところ。

- [ 2 ] 「すそつぎ(裾継)[ 二 ]」の略。

- [初出の実例]「すぐに中町はとうだらう。善はすそくらいなれど、光がまへが有ゆへ、中といふ」(出典:洒落本・登美賀遠佳(1782))

きょ【裾】

普及版 字通 「裾」の読み・字形・画数・意味

裾

常用漢字 13画

[字訓] すそ・えり・ふところ

[説文解字]

[字形] 形声

声符は居(きよ)。〔説文〕八上に「衣の

(ふところ)なり」とし、

(ふところ)なり」とし、 に「

に「 (ふところ)なり」という。えり、すそ、そで、おくみなどをいうことがある。字は倨と通用する。

(ふところ)なり」という。えり、すそ、そで、おくみなどをいうことがある。字は倨と通用する。[訓義]

1. ふところ、すそ、えり、そで。

2. 衣裳のすそに出たところ、外にはねたようなところ。衣の大きく、さかんなさま。

3. 倨と通じ、おごる。

4. 拠と通じ、よる。

[古辞書の訓]

〔和名抄〕裾 古呂毛乃須曾(ころものすそ)、一に云ふ、岐沼乃之利(きぬのしり) 〔名義抄〕裾 コロモノスソ・キヌノシリ・コロモ・キヌノスソ・コロモノヲ・スソ

[熟語]

裾裾▶・裾驕▶・裾拘▶・裾香▶・裾勢▶

[下接語]

衣裾・引裾・雲裾・曳裾・下裾・華裾・霞裾・曲裾・巾裾・軽裾・

裾・結裾・牽裾・後裾・紅裾・香裾・修裾・

裾・結裾・牽裾・後裾・紅裾・香裾・修裾・ 裾・旋裾・長裾・奮裾・遊裾・羅裾・裂裾・連裾・斂裾

裾・旋裾・長裾・奮裾・遊裾・羅裾・裂裾・連裾・斂裾出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裾」の意味・わかりやすい解説

裾

きょ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の裾の言及

【下襲】より

…束帯の半臂(はんぴ)の下,または直接に袍(ほう)の下に着る垂領(たりくび)で身頃二幅仕立ての腋(わき)あけの内衣。平安時代後期以降,衣服の大型化,広袖化とともに下襲の後身の裾(きよ)(尻(しり)ともいう)が非常に長くなった。947年(天暦1)に下襲の長さが,親王は袍の襴より出ること1尺5寸,大臣1尺,納言8寸,参議6寸としたが,1212年(建暦2)には大臣1丈,大納言9尺,中納言8尺,参議7尺となった。…

※「裾」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...

〈キョ〉

〈キョ〉 〈すそ〉「

〈すそ〉「