精選版 日本国語大辞典 「鼎」の意味・読み・例文・類語

かな‐え‥ヘ【鼎・釜】

- 〘 名詞 〙

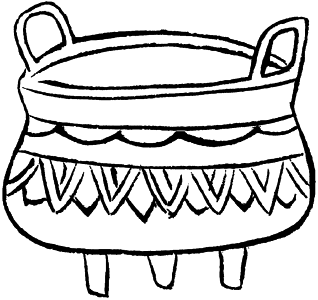

- ① ( 「金瓮(かなへ)」の意。「へ」は酒食を入れる容器 ) 古く、飲食物を煮るのに用いた金属の器。足鼎(あしがなえ)といい、足のないものは丸鼎(まろがなえ)という。元来は、古代中国の祭器。炊事用であったが、神にささげる犠牲(いけにえ)を煮るようになって祭器となった。青銅製で、多くは三脚、両耳付きで表面に虺龍(きりゅう)、饕餮(とうてつ)、雷文などが施されている。

鼎①〈和漢三才図会〉

鼎①〈和漢三才図会〉- [初出の実例]「又大炊省(おほひのつかさ)に八の鼎(カナヘ)有りて鳴る」(出典:日本書紀(720)天智一〇年一二月(寛文版訓))

- 「呉魏蜀の三都相並んで、鼎(カナヘ)の如く峙(そばだ)てり」(出典:太平記(14C後)二〇)

- ② 王位または高い権威のしるし。中国の夏(か)の禹王(うおう)が洪水を治めて開いた九つの地から銅を集めて九鼎(きゅうてい)をつくり、宝としたところからいう。

- ③ ( 足鼎が三本足で立っているところから ) 三方に位置することにたとえていう。

- [初出の実例]「遙か離れた船艙(せんさう)の出口に田川夫妻と鼎(カナヘ)になって」(出典:或る女(1919)〈有島武郎〉)

- ④ 女陰をいう。丹鼎。

- [初出の実例]「未だ阿嬢の室に入らずして、徒らに指を阿嬢の鼎に染むる者、往々有り」(出典:柳橋新誌(1874)〈成島柳北〉二)

てい【鼎】

- 〘 名詞 〙

- ① 古代中国で、飲食物を煮るのに用いた金属製の容器。二つの耳と三本の足をもつ。古くは土器であり、飲食物を煮るだけに用いたが、のち、祭祀用になった。特に、夏の禹王(うおう)が九か国の銅を集めて九鼎を作ってから、王位、帝位を表わすようになった。祭器としては「かなえ」と呼ぶことが多い。

- [初出の実例]「鼎(テイ)はそもそもどんなもの火候は摂氏の何度たるべき、外丹は真に磠砂水銀など用ゐて化学臭い真似して作るか」(出典:新浦島(1895)〈幸田露伴〉一一)

- ② 易の六十四卦の一つ。

。上卦は離(火)、下卦は巽(風・木)。火風鼎ともいう。初爻(こう)の陰は足の象、二より四までの陽は腹の象、五爻の陰は耳の象、上爻の陽はつるの象で、全卦で鼎(かなえ)の形を示し、革新のさまを表わす。

。上卦は離(火)、下卦は巽(風・木)。火風鼎ともいう。初爻(こう)の陰は足の象、二より四までの陽は腹の象、五爻の陰は耳の象、上爻の陽はつるの象で、全卦で鼎(かなえ)の形を示し、革新のさまを表わす。

普及版 字通 「鼎」の読み・字形・画数・意味

鼎

人名用漢字 13画

[字訓] かなえ

[説文解字]

[甲骨文]

[金文]

[字形] 象形

鼎の器形に象る。〔説文〕七上に「三足兩耳、五味を和する寶

なり。昔、禹、九牧の金を收め、鼎を

なり。昔、禹、九牧の金を收め、鼎を 山の下に鑄(い)る。山林川澤に入るも、

山の下に鑄(い)る。山林川澤に入るも、 魅(ちみ)

魅(ちみ)

(まうりやう)、能く之れに

(まうりやう)、能く之れに ふもの

ふもの (な)し。以て天の休(さいは)ひに協承す」とあり、その神怪な文様に、辟邪(へきじや)の呪力があるとされたようである。神聖な彝器として、国家権力の象徴とされ、〔左伝、宣三年〕に、楚の荘王が

(な)し。以て天の休(さいは)ひに協承す」とあり、その神怪な文様に、辟邪(へきじや)の呪力があるとされたようである。神聖な彝器として、国家権力の象徴とされ、〔左伝、宣三年〕に、楚の荘王が (らく)(当時の周都)に臨んで兵を観(しめ)し、「鼎の輕重を問ひ」天下を窺う意を示したという話がある。のち、他人の実力を疑い問う意に用いる。鼎はもと烹

(らく)(当時の周都)に臨んで兵を観(しめ)し、「鼎の輕重を問ひ」天下を窺う意を示したという話がある。のち、他人の実力を疑い問う意に用いる。鼎はもと烹 (ほうじん)の器。当時の彝器に、器底に燻痕を残しているものがある。

(ほうじん)の器。当時の彝器に、器底に燻痕を残しているものがある。[訓義]

1. かなえ、烹

の器、円鼎・方鼎・分銅鼎などがある。

の器、円鼎・方鼎・分銅鼎などがある。2. 宝器、神器。宝貴の意に用いる、貴顕。

3. 三脚のもの、三方分立。

4. 当と通じ、あたる、まさに。

5. 貞と通じ、ただしい。

[古辞書の訓]

〔和名抄〕鼎 阿之加奈倍(あしかなへ)。三足兩耳、五味を和する寶

なり 〔字鏡集〕鼎 アシガナヘ・マサニ・アヂハヒ・アシナヘ・カナヘ・カマフタ

なり 〔字鏡集〕鼎 アシガナヘ・マサニ・アヂハヒ・アシナヘ・カナヘ・カマフタ[部首]

〔説文〕に

(し)(

(し)( )・

)・ (だい)・

(だい)・ (べき)の三字を属し、〔玉

(べき)の三字を属し、〔玉 〕になお

〕になお (しやう)の字を加える。

(しやう)の字を加える。 は金文に「大

は金文に「大 鼎」のように用い、煮ることをいう。

鼎」のように用い、煮ることをいう。[語系]

鼎tyeng、貞tiengは声近く、貞は貞問、卜して神意を問う意。貞の初文は、卜文では鼎に従っており、もと鼎を以て探湯(くかたち)するような卜法があったのであろう。當(当)tangも声近く、鼎と通用することがある。

[熟語]

鼎位▶・鼎彝▶・鼎運▶・鼎娥▶・鼎魁▶・鼎革▶・鼎角▶・鼎

▶・鼎貴▶・鼎

▶・鼎貴▶・鼎 ▶・鼎饋▶・鼎業▶・鼎言▶・鼎鉉▶・鼎甲▶・鼎羹▶・鼎坐▶・鼎士▶・鼎司▶・鼎耳▶・鼎峙▶・鼎

▶・鼎饋▶・鼎業▶・鼎言▶・鼎鉉▶・鼎甲▶・鼎羹▶・鼎坐▶・鼎士▶・鼎司▶・鼎耳▶・鼎峙▶・鼎 ▶・鼎臑▶・鼎実▶・鼎食▶・鼎新▶・鼎臣▶・鼎姓▶・鼎盛▶・鼎席▶・鼎俎▶・鼎祚▶・鼎足▶・鼎族▶・鼎

▶・鼎臑▶・鼎実▶・鼎食▶・鼎新▶・鼎臣▶・鼎姓▶・鼎盛▶・鼎席▶・鼎俎▶・鼎祚▶・鼎足▶・鼎族▶・鼎 ▶・鼎鼎▶・鼎肉▶・鼎能▶・鼎沸▶・鼎分▶・鼎輔▶・鼎味▶・鼎命▶・鼎銘▶・鼎来▶・鼎立▶・鼎力▶

▶・鼎鼎▶・鼎肉▶・鼎能▶・鼎沸▶・鼎分▶・鼎輔▶・鼎味▶・鼎命▶・鼎銘▶・鼎来▶・鼎立▶・鼎力▶[下接語]

彝鼎・夏鼎・九鼎・金鼎・刑鼎・

鼎・孔鼎・扛鼎・羹鼎・爨鼎・讒鼎・周鼎・羞鼎・鐘鼎・神鼎・瑞鼎・遷鼎・大鼎・台鼎・鋳鼎・陳鼎・定鼎・撤鼎・陪鼎・方鼎・宝鼎・

鼎・孔鼎・扛鼎・羹鼎・爨鼎・讒鼎・周鼎・羞鼎・鐘鼎・神鼎・瑞鼎・遷鼎・大鼎・台鼎・鋳鼎・陳鼎・定鼎・撤鼎・陪鼎・方鼎・宝鼎・ 鼎・銘鼎・列鼎・賂鼎

鼎・銘鼎・列鼎・賂鼎出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「鼎」の意味・わかりやすい解説

鼎 (てい)

dǐng

〈かなえ〉とも読む。中国古代に,魚,肉,ときには穀物を煮るために使った器。3本の中実の足の上になべ形の容器をのせた形をしていて,新石器時代後期の竜山文化期に土製のものが現れ,殷代中期ころから青銅製のものがつくられ,ともに漢代まで併せ使用された。殷代中期から西周代前期にかけての時期だけに方鼎という,長方形の箱状の器に中空の4本足をつけたものがあり,高さが1m以上のものもある。青銅製の鼎にはすべて1対の耳があり,鉉(げん)といわれる横木を通したり, (よく)という鉤で引っかけたりして持ち運んだ。

(よく)という鉤で引っかけたりして持ち運んだ。

殷代中期の鼎は身が深い円腹で,先のとがった高脚がつき,簡単な饕餮文(とうてつもん)で飾る。殷代後期には円腹鼎の腹部に稜飾のあるものなどバラエティがあり,脚にも円脚のほか,平板の夔竜形(きりゆうけい),夔鳳形(きほうけい)のものがある。文様には饕餮文のほか,虺竜文(きりゆうもん),夔鳳文,蟬文(せんもん)などがある。西周代初期には底部が鬲(れき)状になった特殊な形式の鬲鼎(分襠鼎(ぶんとうてい))が盛行した。西周代には一般に底の丸みが少なくなり,胴部が扁平になる。脚も獣蹄足が一般化してくる。文様は単純化の傾向がある。春秋時代中期までは西周代の伝統が残るが,後期になるとつくりが薄手で,器身が深く,耳が口縁の横につき,浅い皿形で三環や獣形を飾った蓋がつく。文様には細かい蟠螭文(ばんちもん)がみられる。この頃の特殊型としては注ぎ口のある匜鼎(いてい)がある。春秋時代後期以後には地方差が現れ,南方諸国では長い脚の鐈(きよう)といわれる形式があり,中原地方では短い脚で鈕のある円い蓋をもつものが多く,底部も平底と卵形体のものがある。漢代になると素文でなべ形で,脚が短く熊形になったりしている。西周代以来あまりみられなかった陶製の鼎は春秋時代後期ころから副葬明器として再び現れ,戦国時代には中型墓以下の墓から多く出土する。漢代には彩画の陶鼎があるほか,漆器製の鼎もつくられた。

殷・周代の鼎には銘文があるものが多く,金文(きんぶん)ともいわれる。殷代のものは数文字で作器者名などだけであるが,殷代末期からは鼎をつくった事情を,紀年・人名などを入れて書くようになり,周代にはさらに詳しく書かれて,祭事・叙任などに関しての賞賜をうけた冊命(さくめい)形式の文章が定型化していき,長文のものでは,約500字に及ぶ毛公鼎(もうこうてい)のようなものがあり,同時代史料として第一級の価値をもっている。鼎は祖先神をまつるとき,宗廟に置かれる器の中で最も重要で,身分によって供える犠牲の肉の種類別に3,5,9個などを一組として使う列鼎のことが儒教の礼に記されているが,考古学的にもそれが確認できる。鼎はこのように身分を象徴するものでもあったので,王位継承の宝器として,禹の九鼎鋳造,楚の荘王が周の定王に鼎の軽重を問うたという故事が生まれた。晋や鄭では刑書を刻んだ刑鼎があり,法律保存と民への公示に鼎が用いられた。

執筆者:杉本 憲司

鼎 (かなえ)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「鼎」の意味・わかりやすい解説

鼎【てい】

→関連項目燕下都遺跡|青銅器|毛公鼎|鬲

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「鼎」の意味・わかりやすい解説

鼎(てい 容器)

てい

中国の独特な3本足の容器。「かなえ」ともよばれる。三足内実で、動物の肉を煮るのに用いられた。その起源は彩陶文化期までさかのぼれるが、青銅器としては殷(いん)中期から現れ、漢代まで引き続き使用された。青銅器ではすべて耳が一対つけられており、横木を通して運搬するためのものであることを示している。扁足(へんそく)鼎は扁平な足を取り付けたもので、用途は同じである。方鼎は、箱型の容器に4本の実足を取り付けたもので、重さ800キログラムを超す大形の器もつくられている。

[武者 章]

鼎(かなえ 長野県の地名)

かなえ

長野県南部、下伊那郡(しもいなぐん)にあった町(鼎町(まち))。1954年(昭和29)町制施行。1984年飯田市(いいだし)に編入。市の中心部南側を占める。JR飯田線、国道153号が通り、実質的に飯田市街と一体化していた。リンゴ、ナシなどの果樹やイチゴ、トマトなどの促成栽培が盛んである。近くに中央自動車道の飯田インターチェンジがあるため、電子部品や精密機械工場などが進出し、住宅化も進んでいる。伝統産業に水引(みずひき)がある。

[小林寛義]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鼎」の意味・わかりやすい解説

鼎

てい

ding

鼎

かなえ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「鼎」の解説

鼎

てい

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の鼎の言及

【釜】より

…古くは土器で,古墳の副葬品としては,竈,釜,甑(こしき)がひとそろいで発掘されている。金属製の釜は,中国古代に現れた3本足の鼎(てい)を祖型として発達したものと考えられ,日本への渡来時期は不明だが,奈良時代には盛んに用いられていた。多くは鋳鉄製で,銅製もあった。…

【鼎】より

…3本の中実の足の上になべ形の容器をのせた形をしていて,新石器時代後期の竜山文化期に土製のものが現れ,殷代中期ころから青銅製のものがつくられ,ともに漢代まで併せ使用された。殷代中期から西周代前期にかけての時期だけに方鼎という,長方形の箱状の器に中空の4本足をつけたものがあり,高さが1m以上のものもある。青銅製の鼎にはすべて1対の耳があり,鉉(げん)といわれる横木を通したり,![]() (よく)という鉤で引っかけたりして持ち運んだ。…

(よく)という鉤で引っかけたりして持ち運んだ。…

【殷周美術】より

…中国の殷・周王朝の時代から秦による統一までを扱う。はじめ夏(か)に天下を治める徳があったとき,遠方の国々は物の図を献じ,鼎(てい)を鋳てその図を彫り込んだ(《左氏伝》)という。楚王が周室の鼎(かなえ)の軽重を問うたときの話である。…

【青銅器】より

…青銅の使用が盛んになるに従ってその類の器は青銅製に変わってゆく。前2千年紀の中ごろ,青銅の使用が始まると同時に青銅製のものが多数作られ始めるのは大型の酒つぼ(有肩尊(ゆうけんそん)),酒を温めて注ぐための注ぎ口と三足をもった容器(爵(しやく)),酒の燗をするためのものと思われる大型の三足器(斝(か)),肉を煮るための三足のなべ(鼎(てい))である。 この時期の青銅容器は薄手に作られ,文様は凸線ないし版木のように上面の平らな幅広い帯で表され,抽象的な表現の目鼻をもった神像(饕餮(とうてつ)文)を主にし,種類の変化はあまり多くなく,簡素な感じのものである。…

※「鼎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...