日本大百科全書(ニッポニカ) 「カキ」の意味・わかりやすい解説

カキ(柿)

かき / 柿

[学] Diospyros kaki L.f.

カキノキ科(APG分類:カキノキ科)の落葉高木。染色体数は2n=90。原生地は中国、朝鮮、日本といわれるが、初めは中国中部であったものと考えられる。幹は直立し、よく分枝し、若枝には細毛を密生する。成木の樹皮は鱗(うろこ)状に亀裂(きれつ)を生ずる。葉は互生し短い葉柄をもち、短楕円(だえん)形で先端はとがり、長さ約10センチメートル、革質で全縁、表面は平滑で光沢がある。秋に紅葉する。虫媒花で、雌花のみをつける雌株、雌花と雄花をつける雌雄同株、雌花と雄花および両性花を混生する雌雄同株、雄花のみをつける雄株とがある多形雌雄異株性を示す。花はいずれも腋生(えきせい)し、淡乳白色。雌花は短い花柄をもって単生し、花径約2センチメートル。雄花は1個ないし数個からなる集散花序につき、花径0.7~1センチメートル。いずれも緑色の4裂片の萼(がく)をもち、花冠は壺(つぼ)状で、先端は4裂し反転する。雌花には通常、退化した8本の雄しべと8裂した雌しべをつける。子房は大きく、8子室で各室1個の胚珠(はいしゅ)をもつ。雄花には11~25本、通常は16本の雄しべがあり、内外2列に配列する。開花は5月下旬から6月上旬、蜜(みつ)を分泌し芳香が強い。果実は大小さまざまで、円、楕円、扁円(へんえん)、円錐(えんすい)、長円錐形などがある。果皮は9月下旬から11月にかけて黄ないし黄赤色となり、甘柿は脱渋(だつじゅう)して甘くなるが、渋柿はなお渋い。甘柿、渋柿ともにさらに熟度が進むと、果肉は赤橙(せきとう)色を増し、肉質が軟化し、熟柿(じゅくし)となり、渋柿も甘くなる。果色はカロチンおよびリコピンによる。

[飯塚宗夫 2021年3月22日]

栽培史

カキの栽培は中国がもっとも古く、2500年前の『礼記(らいき)』に記載がある。中国中部陝西(せんせい)省を含む地方では、前漢の文学者司馬相如(しばしょうじょ)による『上林賦(じょうりんのふ)』に栽培適地が記されており、6世紀前半の農書『斉民要術(せいみんようじゅつ)』には、ひこばえの利用とマメガキを台木とした接木(つぎき)繁殖の方法が記されている。また11世紀中期の本草書『 経本草(とうけいほんぞう)』には多数の品種があり、朱色の品種も記載がある。今日では、東北区、内モンゴル、チベットなど冷涼地や高地を除く多くの省で栽培されている。大別して北方系は耐寒性、耐乾燥性があり、果皮は薄く果色は淡いが、南方系は耐寒性、耐乾燥性は弱く、果皮は厚く果色は濃い。品種は200種以上あり、磨盤柿、重台柿などは生食用、牛心柿、尖柿、鏡面柿などは加工用として広く栽培され、干し柿の輸出もみられる。朝鮮での栽培は南部に多く、舎谷柿(しゃこくし)、清道柿(せいどうし)などの渋柿が名高い。ヨーロッパへは19世紀に中国から、またアメリカへは19世紀なかばに日本から導入された。ブラジルへは日本移民によって導入されたものが多く、甘柿、渋柿ともに広まっている。

経本草(とうけいほんぞう)』には多数の品種があり、朱色の品種も記載がある。今日では、東北区、内モンゴル、チベットなど冷涼地や高地を除く多くの省で栽培されている。大別して北方系は耐寒性、耐乾燥性があり、果皮は薄く果色は淡いが、南方系は耐寒性、耐乾燥性は弱く、果皮は厚く果色は濃い。品種は200種以上あり、磨盤柿、重台柿などは生食用、牛心柿、尖柿、鏡面柿などは加工用として広く栽培され、干し柿の輸出もみられる。朝鮮での栽培は南部に多く、舎谷柿(しゃこくし)、清道柿(せいどうし)などの渋柿が名高い。ヨーロッパへは19世紀に中国から、またアメリカへは19世紀なかばに日本から導入された。ブラジルへは日本移民によって導入されたものが多く、甘柿、渋柿ともに広まっている。

日本での栽培も古く、『本草和名(ほんぞうわみょう)』(918)に加岐、『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』(931~938ころ)には賀岐と記されている。また『延喜式(えんぎしき)』(927)によれば、熟柿や干し柿が利用され、宮廷でも栽培された。当時のカキの実は小さかったのか升目で量られた。また甘柿、渋柿の区別はなかった。甘柿、渋柿の区別が現れるのは1300年前後の作とされる『庭訓往来(ていきんおうらい)』以降で、樹淡(きざわし)、木練(こねり)は甘柿を、かきは渋柿を意味したといわれ、熟柿や串(くし)柿も記されており、鎌倉時代には甘柿が栽培されていたことがわかる。古い品種として知られる禅寺丸(ぜんじまる)は1214年(建保2)に、現在の神奈川県川崎市柿生(かきお)の王禅寺の星宿山(せいしゅくさん)蓮蔵院(れんぞういん)の再建に際し、山中で偶然に発見され、当初は王禅寺丸とよばれたが、当時としてはよい品種で普及し、のちに禅寺丸とよばれるようになったという。室町時代の『尺素往来(せきそおうらい)』には柿と稗柿(ほしがき)および串柿の別があげられている。17世紀後半になると『雍州府志(ようしゅうふし)』に木練、五所(ごしょ)柿、筆柿、渋柿、木醂(きざわし)柿、醂柿、鈎(つるし)柿、転(ころ)柿がみえ、品種や脱渋法、干し柿乾燥法などが紹介され、また同じころの『農業全書』には木練、御所(ごしょ)柿などの品種がみえる。18世紀になると品種も増え、江戸時代、享保(きょうほう)~元文(げんぶん)期(1716~1741)にかけて、水戸藩の『御領内産物』には御所、蜂屋(はちや)、美濃、四ツ溝、妙丹などが紹介され、金沢藩の『加州物産志』には、御所、円座(えんざ)、蜂屋、八平子(はちへいじ)、妙丹、西条など45品種が記録されている。また『長防二州産物彙』は、西条、葉隠(はがくし)、祇園坊など36品種をあげている。このように、今日栽培される多数の品種は18世紀中ごろにはすでにあり、19世紀、江戸末期の『本草綱目啓蒙(ほんぞうこうもくけいもう)』(1803)には200余品種ありとし、中国との品種の対照考察も行われている。さらに明治に入ると、1902年(明治35)に設立された農務省農事試験場園芸部は全国的に優良品種の調査と収集を行い、富有(ふゆう)、次郎、平核無(ひらたねなし)、横野(よこの)などを紹介した。さらに、大正、昭和へと進み、全国的に地方の品種が判明するにつれて品種数は増し、菊池秋雄によれば、昭和初期にはその数800~1000種と推定された。

このような品種の特異的分化は、カキが日本の風土に適し、自然、人為を問わず実生(みしょう)個体がよく育ち、実生から実生へと代を重ねることができ、この間に農民によって選抜され、「わが家の柿こそ日本一」との誇りによって支えられてきたものと考えられ、有名品種が各地方随所に散在するのはこのためである。果樹園としての近代的栽培が始まったのは大正初期ころからで、今日、甘柿では富有、次郎を主とし、伊豆、西村早生(わせ)、花御所、水島、伽羅(から)、甘百目(あまひゃくめ)などが栽培され、渋柿では平核無、会津身不知(みしらず)、四ツ溝、甲州百目、葉隠、堂上(どうじょう)蜂屋、市田柿、横野、祇園坊など、地方特有品種の栽培が多い。なお、柿には完全甘柿と完全渋柿とがあり、両者の間に多様の変異があり、脱渋に難易の差がある。これは果実内の種子数と果肉への褐斑(かっぱん)の入りぐあいや、発育期の気温の高低(高いほうが脱渋しやすい)などにより、果肉内への渋の残留程度が異なることによる。

[飯塚宗夫 2021年3月22日]

栽培

沖縄と北海道を除く日本全土で栽培できる。渋柿は東北地方でもよいが、甘柿は寒冷地では渋が残るため営利栽培は新潟と福島県までで、柑橘(かんきつ)類がよくできる地帯によいものができる。土壌は、保水力が強く停滞水のない埴土(しょくど)ないし埴壌土がよい。繁殖は接木により、寒地ではマメガキ台、暖地では共台(ともだい)(実生苗)を用いるが、マメガキ台には富有、次郎、横野などのように接木不親和の品種もあり、この場合は共台による。萌芽(ほうが)期の晩霜に弱い。「モモ、クリ三年、カキ八年」といわれるように、栽培は長年月が必要と考えられているが、一般宅地内でも、炭疽(たんそ)病やカキヘタムシなどに注意すればよくできる。炭疽病には病斑(びょうはん)部切除のほか、発芽直前に「クロン」200倍液を加えた石灰硫黄(いおう)合剤10倍液を散布する。発育中には降雨前にチオファネートメチル剤(「トップジンM」水和剤)1500倍液を散布する。これらによって、うどん粉病、黒星病なども防止できる。カキヘタムシは年2回発生するので、1回目の発生期の6月上旬と下旬、2回目の発生期の8月上旬と下旬に計4回、「スミチオン乳剤」800倍液を散布する。植え付けは品種による強弱はあるが、普通の土壌で10アール当り40本植えとし、雌雄の性質に注意し、雌花だけをつける品種には、授粉用として雄花をもつける品種を混植する。肥料は10年生圃場(ほじょう)で窒素13キログラム、リン酸9キログラム、カリ13キログラムとする。多くの品種が隔年結果性をもつので、毎年実をつけさせるには、結実しすぎないように毎年剪定(せんてい)し、強い結果枝をつくり、また、肥料不足にならないようにすることで解決できる。

1999年(平成11)の栽培面積は約2万5000ヘクタール、そのうち富有、次郎で1万0700ヘクタール、そのほかの甘柿が2820ヘクタール、渋柿が1万1300ヘクタールとなっている。甘柿は福岡、岐阜、奈良県に、渋柿は山形、福島、和歌山県でよく栽培される。

[飯塚宗夫 2021年3月22日]

2018年(平成30)の栽培面積は1万9100ヘクタール、そのうち和歌山県が2530ヘクタール、奈良県が1800ヘクタール、福岡県が1250ヘクタール、岐阜県が1240ヘクタールとなっている。

[編集部 2021年3月22日]

カキノキ属

カキノキ属の植物はアジア、アフリカを主とし、アメリカ大陸にも広く分布し、ユウクレア属Euclea、リッソカルパ属Lissocarpaとともにカキノキ科に属する。常緑または落葉性の高木ないし低木で、果樹のほか用材、魚毒、染料、薬用などのほか、地方ごとにさまざまな用途があり、きわめて広く利用される。果実を食用とする種類は、おもなものはカキのほか数種で、地域的には多数あるが、そのなかではメキシコ原産のブラックサポテは優れた種類である。

用材としてはコクタンが広く知られ、約50種ある。また薬用としては、カキのへた(宿存花萼(かがく))を乾燥したものを柿蒂(してい)といい、煮汁を服用すると古来えつき(しゃっくり)に効くといわれ、特効薬とされてきた。柿渋や葉も民間薬として用いられている。

[飯塚宗夫 2021年3月22日]

カキノキ属が属するカキノキ科EbenaceaeはAPG分類でもカキノキ科とされる。カキノキ科は、世界の熱帯・亜熱帯を中心に4属800種ほどが知られ、日本にはカキノキ属8種がみられる。

[編集部 2021年3月22日]

栄養

甘ガキの生果実中には、ブドウ糖(6%)、果糖(4%)を主とする炭水化物15.9%、タンパク質0.4%、脂質0.2%、灰分0.4%を含み、果肉100グラム中にビタミンAをカロチンとして0.12ミリグラム、B1を0.03ミリグラム、Cを70ミリグラム含み、熱量は約60キロカロリーである。

[飯塚宗夫 2021年3月22日]

脱渋

果実の渋味が感じなくなる現象を脱渋(だつじゅう)といい、甘と渋の差は脱渋の早晩による。柿果の渋味は、組織中に存在するタンニン細胞中のシブオールの可溶性に基づくといわれてきた。シブオールはポリフェノールの一種であるロイコアントシアンであると考えられ、これが果実内で可溶性の状態にあれば渋く、不溶性であれば本来果実内に蓄積されている糖類により甘い。つまり、果実の発育に伴って、甘柿ではシブオールの不溶化が比較的早くからおきるが、渋柿では熟柿(じゅくし)になるまでおきない。さわし柿は、渋柿の果実中に人為的にアセトアルデヒドなどの生成を促し、これと溶解性の渋味物質とを縮合させて不溶性にしたものである。果実内のごま(褐斑(かっぱん))はこれが酸化したものである。脱渋した果実のタンニン細胞のタンニンは、細胞内または破裂した細胞外で凝固、収縮している。

[飯塚宗夫 2021年3月22日]

さわし柿の作り方

(1)酒精脱渋法 昔は酒樽(さかだる)に清酒を用いて脱渋していたため樽抜(たるぬき)法ともいうが、今日ではビニル袋を用いている。渋柿果実20キログラムに対し、35%の酒精80ミリリットルを噴霧し、これをビニル袋に層状に詰めて密閉し、箱詰めにする。数日で脱渋し甘くなる。家庭では1果ごとにへたの部分を酒精に漬けて処理し、2個ずつへた部をあわせて新聞紙に包み、これを厚手のビニル袋内に空気を少なくして密閉し、数日室内に置くと脱渋する。焼酎(しょうちゅう)またはウイスキーを用いてもよい。

(2)温湯脱渋法 45℃の温湯に果実を浸漬(しんし)し、冷えないように注意して十数時間保つと甘くなる。

(3)炭酸ガス脱渋法 液化炭酸ガスやドライアイスなどを用いて脱渋する。

このほか石灰乳浸漬法、火熱法などでも脱渋する。

[飯塚宗夫 2021年3月22日]

干し柿

渋柿を堅いうちに収穫して皮をむき、天日や火力で乾燥させて甘くしたものが干し柿である。製造法によって串(くし)柿、転(ころ)柿、つるし柿などとよぶ。天日乾燥では、3~4週間乾燥したのちに取り込み、乾果をもんで柔らかくする芯(しん)切りをし、3~4日風に当てずに置く。その後さらに3~4日天日乾燥をして、また取り込む。これを2~3回繰り返すと白粉を帯びる。この乾果を稲藁(いねわら)と交互に層状に蓄えると、ブドウ糖や果糖からなる白い粉がふいてくる。空気の乾燥している福島、山梨、長野、山形県などで多くつくられる。干し柿の黒変を防ぐには硫黄(いおう)薫蒸を行うとよい。硫黄が燃えて亜硫酸ガスができ、これが果実内の水と反応して亜硫酸ができる。これによりタンニンの酸化褐変を防ぐ。硫黄は1立方メートル当り10グラム、10~20分の薫蒸でよい。むいた皮は乾燥して家畜の飼料とするほか、漬物などの甘味源とする。なお、干し柿の二次加工として徳島の巻柿、岐阜の柿羊羹(ようかん)などがある。

[飯塚宗夫 2021年3月22日]

その他の利用

柿渋は、もぎたての若い果実やマメガキをつぶして搾汁を集め、これを自然発酵させ、1~2年冷暗所で熟成させてできた上澄み液である。漆器の下塗り、渋紙に利用し、蚕座の麻網や麻製漁網などの補強に用いた。また、清酒醸造過程の清澄剤として用いられる。落下した未熟果を集め、発酵熟成させた濾液(ろえき)を柿酢(かきす)とよび、食用とする。柿材のなかで心材の黒いものを黒柿材(くろがきざい)とよび、家具に珍重される。また、材はゴルフのクラブの部品ともする。

[飯塚宗夫 2021年3月22日]

民俗

カキは古くから栽培されてきただけに実用として用いられるほか、民間信仰とかかわる多様な民俗をもっている。小正月(こしょうがつ)に各地で行われる「成木責(なりきぜ)め」でも、他の果樹のなかではカキが主たる対象となっている。問答形式をとるこの儀礼は、1人が鋸(のこぎり)や鉈(なた)を手にして果樹に向かい、「成るか成らぬか、成らねば伐(き)るぞ」と問いかけながら樹皮にすこし傷をつけ、他の1人が「成ります成ります」と答えてその傷に小豆粥(あずきがゆ)を塗るものである。すなわち、問いかけ→威嚇→誓約→報酬という手順を経てカキの実の豊穣(ほうじょう)を祈るもので、さらに敷衍(ふえん)させてイネの豊作を予祝する行事とみなすこともある。カキの豊穣性(実が多くなるという)にあやかろうと、新婚夫婦が初夜の床でカキについて問答する習俗もみられる。また、各地に流布する柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)伝説のなかには、人麻呂はカキの木の下に出現した神童で、カキの木の叉(また)から生まれたと伝えるものもある。これとは逆に、継子(ままこ)の死体をカキの木の下に埋めるという話が昔話の「継子と鳥」のなかで語られており、さらにはカキの木の下から妖怪(ようかい)が現れるといった俗信もある。こうしたことからカキは、生命を媒介する、あるいは他界と現世とを媒介する存在としてとらえられていたとも考えられ、盆や正月の食べ物、供え物として特別視されているばかりでなく、さまざまな禁忌や俗信を伴っている。なお、このような民俗のほかにも、昔話の「猿蟹合戦(さるかにがっせん)」や「茶栗柿(ちゃくりかき)」「絵姿女房」「柿十(かきとお)と十一(じゅういち)」などのなかで、カキは重要な構成要素として登場している。

[松崎憲三 2021年3月22日]

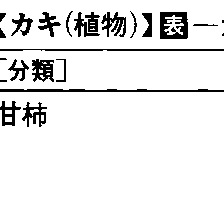

甘柿(次郎)

甘柿(西村早生)

甘柿(富有)

渋柿(愛宕)

渋柿(甲州百目)

渋柿(西条)

渋柿(刀根早生)

渋柿(平核無)

干し柿

干し柿づくり

巻柿

カキの雌花

カキの果実(会津身不知)

カキの果実(甲州百目)

カキの果実(御所)

カキの果実(次郎)

カキの果実(四ツ溝)

カキ(牡蠣)

かき / 牡蠣

oyster 英語

huître フランス語

Auster ドイツ語

軟体動物門二枚貝綱イタボガキ科に属する二枚貝の総称。カキ類は左殻で岩などに付着し、右殻はやや小さく膨らみも弱く、あたかも蓋(ふた)のようである。両殻片のかみ合せには明らかな鉸歯(こうし)がなく、黒い靭帯(じんたい)で結ばれている。左殻の殻頂から靭帯にかけて溝が走る。殻表は成長脈が薄片状に発達し、放射肋(ろく)や棘(とげ)状突起が生じる。殻の内側は白い種が多いが、紫色や黄褐色を帯びる種もある。軟体部は中央に貝柱(閉殻筋)が一つある。

カキのなかにはマガキなど卵生種とイタボガキなど胎生種がある。卵生種は各個体の雌雄性が明らかで、雄から雌、さらにまた雄という性転換をする交替性の雌雄同体である。胎生種は生殖腺(せん)に卵子と精子の両方できるが、雌性に偏った個体と雄性の強い個体がある。一般に環境が不向きで成長の悪い個体や、産卵後消耗の激しいときは雄性が強くなる。肉眼的には卵巣と精巣の区別はつきにくい。産卵は、日本のマガキでは水温の高い夏を中心に行われ、水温15~30℃の範囲であるが、受精卵が孵化(ふか)してD字状の浮遊幼生になれるのは21~26℃の範囲である。受精後およそ3週間でスパットとよばれる沈着幼生となり他物に付着する。殻は1年で7センチメートル、重量60グラムぐらい、2年で10センチメートル、140グラムぐらいになる。

種類によってすみ場所が異なり、マガキは内湾奥の塩分18~23の潮間帯の岩に付着しているが、外洋性のケガキやオハグロガキなどは塩分26~34の外洋水の影響のある岩礁にすむ。食餌(しょくじ)は珪藻(けいそう)のようなプランクトンで、外套膜(がいとうまく)の後方はハマグリ類などのように水管にはなっていないが、外套膜の一部が接着してつくられる入水孔から呼吸水とともに取り入れ、えらで濾(こ)し取る。えらを通過する海水の量は、1日平均で1時間につき0.4~1リットルという資料がある。摂餌量が消費エネルギーを上回ったときはグリコーゲンとして蓄えられる。

[奥谷喬司]

有用種

日本のみならず、ヨーロッパやアメリカでもカキ類は「海のミルク」とよばれて食用にされ、重要な種は養殖されている。

(1)マガキCrassostrea gigas 卵生種で、樺太(からふと)(サハリン)から日本全土、朝鮮半島、沿海州、中国沿岸に分布する。日本ではもっとも普通に養殖され、宮城県、広島県などが主産地で、アメリカにも種ガキが輸出されている。シカメ、ナガガキ、エゾガキなどは本種の生態型に与えられた名である。とくにナガガキは北海道の厚岸(あっけし)湖やサロマ湖に産し、殻長8センチメートル、殻高35センチメートルにもなる長大型で、殻も厚く甚だ重い。

(2)スミノエガキC. ariakensis 有明(ありあけ)海を中心に華北などの内湾潮間帯にすむ。殻長9センチメートル、殻高16センチメートルぐらいになり、大形の個体は24センチメートルにもなる。マガキに比べて殻は平低で、成長肋が檜皮葺(ひわだぶ)き状になり、紫褐色である。食用としておもに有明海方面で養殖される。熊本県地方などで生産されるのは主として本種である。和名は主産地の佐賀県の住ノ江(六角川の河口部)にちなむ。ヒラガキ、サラガキの別名がある。卵生種。

(3)イタボガキOstrea denselamellosa 本州以南の日本各地から中国沿岸に分布し、マガキよりいくらか塩分の高い場所の低潮線から10メートルぐらいの深さにすみ、地物にもつくが互いにくっつきあって団塊状になる。殻は円板状で、殻表は檜皮葺状の殻皮で覆われる。内面は白い。胎生種。内湾の桁網(けたあみ)でとられる。第二次世界大戦前、養殖が試みられたが、採苗が困難なため実用とならなかった。

(4)イワガキC. nippona 陸奥(むつ)湾以南の外洋で潮間帯下の岩礁に固着している。大形なのでクツガキ、また、他のカキ類の旬(しゅん)が寒い時期なのに反して夏季に美味なのでナツガキの異名もある。卵生種。

(5)アメリカガキ(バージニアガキ)C. virginica 北アメリカ大西洋岸原産種。卵生種。

(6)オリンピアガキO. lurida 北アメリカ大西洋岸原産種。胎生種。

(7)ヨーロッパガキ(ヨーロッパヒラガキ)O. edulisヨーロッパ沿岸産。フランス南西部のアルカションなどで大規模に養殖され、フランスガキともよばれる。胎生種。

(8)ポルトガルガキC. angulata 南ヨーロッパの食用種。卵生種。

(9)オーストラリアガキSaxostrea commercialis オーストラリア東岸産。日本のケガキS. kegakiやオハグロガキS. mordaxに近い卵生種。

(10)ボンベイガキ(カンムリガキ)S. cucullata インド沿岸産。前種に近い。卵生種。

[奥谷喬司]

養殖

簡単な養殖は古くから中国(宋(そう)の時代)で行われ、ローマ時代にはナポリで地蒔式養殖(じまきしきようしょく)が行われていた記録がある。日本では、江戸初期の1670年(寛文10)ごろ安芸(あき)国草津(広島市西区)で、海中に建てたひびに付着したマガキからヒントを得て、小林五郎左衛門が養殖を始めたといわれ、1923年(大正12)に妹尾秀実(せのおひでみ)、堀重蔵(じゅうぞう)が筏式垂下養殖法(いかだしきすいかようしょくほう)を考案した。海中を浮遊する幼生が0.4ミリメートルぐらいになり他物に付着するころを見計らい、瓦(かわら)やカキやホタテガイの殻を連ねた付着器(コレクター)を海中に入れ稚貝を付着させる。付着稚貝は4~5日たつとゴマ粒のような種ガキ(スパット)になる。筏式垂下養殖は、筏が潮の干満とともに上下するためカキはつねに水中にあり、餌(えさ)をとる時間が長く成長がよい。春にスパットのついた付着器(カキの成長にあわせてホタテガイの貝殻などの間隔をあける)を海に入れると、冬季には販売可能な大きさまで成長する。種ガキの主産地は宮城県で、生産地は三陸各地や広島県、有明海などである。種ガキは北アメリカへも輸出される。マガキの場合も、ヨーロッパやアメリカの食用ガキと同様冬季がもっとも肥えていて美味で、それらの国々でよくいわれるように「Rのつかない月」(5~8月)はやせているばかりでなく、気温が高くいたみやすいので生食(なましょく)用には向かない。生食用には清潔な環境で養殖された生きのよいものがよく、市場でも生食用(酢ガキ、生ガキ用)と加熱用(フライ、土手鍋(なべ)用など)と区別されている。カキは自分の体内に入った不要物を排出する自浄作用をもつ。この作用を利用し、殺菌した海水の流水中に一昼夜程度飼って体内にあった大腸菌やその他の有毒微生物を排出させたものが「無菌ガキ」という商品名で市場に出されている。

[奥谷喬司]

栄養

無機質ではとくに鉄分や亜鉛が多く、ビタミンAもやや多く、栄養的に優れた食品である。甘味があっておいしいが、これはグリコーゲンによるものである。コレステロールはやや多いが、食べすぎなければ心配するほどの量ではない。

[河野友美・大滝 緑]

料理

冬が甘味が増しておいしい。Rのつく月がよいとされるのも、この点も含まれていると思われる。鮮度が落ちやすいから新鮮なものを選ぶ必要があるが、新しいものは、貝柱の部分が半透明で、古くなるとこの部分が白濁する。貝(軟体部)全体も新しい間はこんもりとしているが、古くなるとだらりとして白っぽくなってくる。さらに鮮度が落ちると黄色みを帯びてくる。生食にするものは、かならず生食用と表示されているものを用い、期日までに食べ、すこし古くなったものは生食用でも火を通すことが必要である。殻付きのもので、完全に浄化した生食用のものもある。冷凍の生食用もある。カキの味は香りにあり、料理にはなるべく鮮度のよいものを用いる。むき身は、だいこんおろしに同量の水を加えたものの中で混ぜたのち、ざるにあけ、塩水で2~3回振り洗いするとぬめりや貝殻がきれいに落ちる。生食ではオイスターカクテルや酢ガキにする。カクテルは、氷でよく冷やした生ガキに、トマトケチャップ、レモン汁、おろしホースラディッシュ、塩、こしょう、白ワイン、タバスコなどをあわせたカクテルソースをかける。酢ガキは二杯酢やポンス(ぽん酢)を用いる。加熱調理では、フライ、コキール、土手鍋(なべ)、ベーコン焼き、汁物など幅広く使用できる。土手鍋は、鍋の周囲にみそを塗り付け、中にだしとカキ、ネギ、焼き豆腐、糸こんにゃくなどを入れ、まわりのみそを少しずつ溶かして煮ながら食べる。

[河野友美・大滝 緑]

】かき

】かき (い)む。〔礼記、曲礼上〕君

(い)む。〔礼記、曲礼上〕君 にては私

にては私 玄

玄 〕臣、君

〕臣、君 に言ふときは家

に言ふときは家 、二無ければなり。

、二無ければなり。 】か(くわ)き

】か(くわ)き (ほうろう)の山を爲(つく)り、石を聚め果を移し、雜(まじ)ふるに

(ほうろう)の山を爲(つく)り、石を聚め果を移し、雜(まじ)ふるに

を以てし、以て休沐(きうもく)(官吏の休暇)を

を以てし、以て休沐(きうもく)(官吏の休暇)を (たの)しましめ、用(もつ)て性靈を託さざる能はず。

(たの)しましめ、用(もつ)て性靈を託さざる能はず。 期】かき

期】かき 時。

時。 嬉】かき

嬉】かき 」の

」の 】かき

】かき 】かき

】かき