日本大百科全書(ニッポニカ) 「中国美術」の意味・わかりやすい解説

中国美術

ちゅうごくびじゅつ

中国は50を超える民族からなる多民族国家だが、歴史の主役になったのは漢民族であった。今日、国土の北辺に連なる長城は、古代における農耕の北限界、北方の異民族に対する防衛ラインだが、過去数千年にわたる中国の歴史は、実に南北両勢力の抗争の歴史といってよい。中国北方に興起した有力な遊牧民族は、しばしば長城線を越えて南下し、ときには強力な征服王朝を築き上げ、元や清(しん)のように長期にわたり漢民族を支配する場合もあったが、文化的優位にたったのは、つねに漢民族の側であった。

そして中国文化史上重視しなければならないのは、南北の関係よりはむしろ東西の関係であって、インドやペルシアをはじめ、ギリシア、ローマ、エジプトといった西方文化は、中国文化の形成に多大の影響を及ぼしたのである。かりに中国美術を華麗に織り成した綾錦(あやにしき)に例えるならば、経糸(たていと)は中国固有の伝統美術、緯(よこ)糸は西方からの外来美術ということになろう。

緯糸である西方文化が強力に導入されたとき、その文様はすこぶる複雑多彩で変化に富むものとなり、西方の影響が弱まったとき、経糸である漢民族のもつ独自の色合いが強く打ち出されることになる。西の影響は、古来、多々あったが、その最たるものは仏教であって、それを自家薬籠(やくろう)中のものとして、独自なものへと発展させた消化吸収力も驚異に値する。そして中国で再編成された仏教文化は周辺諸国、日本や朝鮮の美術にも決定的な影響を及ぼすことになるのである。

[吉村 怜]

彩陶文化と黒陶文化

中国における最初の芸術活動が顕著にみられるのは彩陶文化である。いまから数千年前、陝西(せんせい)省、山西省、河南省など黄河流域に移り住んだ漢民族の祖先たちは、優れた才能でもって美しい器形をもつ土器、彩陶をつくりだした。器物の表面に紅や黒や白で、渦巻文や波状文などの文様を施した手づくねの土器である。1921年、河南省澠池(めんち)県仰韶(ぎょうしょう)村でスウェーデンの地質学者J・G・アンダーソンによって発見されたので、これを仰韶文化とよぶ。精巧な磨製石器とともに灰褐色の粗製の甑(こしき)や鼎(かなえ)なども出土、すでに農耕・牧畜を行っていたことが知られる。この最初の発見以降、今日では資料も豊富膨大となり、黄河の中・上流域に広範囲に分布する彩陶文化は、仰韶文化、大汶口(だいぶんこう)文化、馬家窯(ばかよう)文化と発展していくことが明らかとなった。また類似する土器が西アジアでも出土することから、西方影響の下に発生したとする西方起源説が有力だが、これに対して中国の学者の多くは多元的な発生説をとり、中国で独自に発生し、発達を遂げたとする説を支持している。また1954年、西安(せいあん)東郊の半坡(はんぱ)村から仰韶文化晩期とみられる古代人の住居や墓地の遺跡が発見され、円形や方形の建築址(し)や農耕・狩猟のための生産具が多量に出土した。遺跡の一部は半坡博物館として現状のまま保存されており、半坡出土の彩陶は、黒線で魚や人面を描くなど素朴な雰囲気をもつ原始絵画として注目を集めている。

この彩陶に次いで現れるのが黒陶文化である。黒陶は漆黒のきめの細かい美しい光沢をもつ土器で、ときにろくろを用いたものがあり、薄手で軽量、驚くほど精巧なものがある。1931年、山東省済南(せいなん)に近い竜山鎮(りゅうざんちん)で発見されたため竜山文化期とも称されるが、主として山東省、河南省、河北省、遼東(りょうとう)半島に分布する。黒陶は彩陶に比べると器形も複雑となり、 (き)のような三脚をもち、注口を斜めに突き出した把手(とって)のある、独特の土器の出現などは、すでに相当高度の文化があったことを示している。今日殷(いん)王朝に先行する夏(か)王朝の存在について関心が高まっており、河南省偃師(えんし)県の二里頭で発見された王宮址をその候補にあげる学者も少なくない。黒陶を伴う竜山文化が夏王朝とどのように結び付くかは、今後の研究課題なのである。また、揚子江(ようすこう)流域で古くから水稲が行われていたことを立証する浙江(せっこう)省余姚(よよう)県の河姆渡(かぼと)遺跡も考古学者の注目を集めている。

(き)のような三脚をもち、注口を斜めに突き出した把手(とって)のある、独特の土器の出現などは、すでに相当高度の文化があったことを示している。今日殷(いん)王朝に先行する夏(か)王朝の存在について関心が高まっており、河南省偃師(えんし)県の二里頭で発見された王宮址をその候補にあげる学者も少なくない。黒陶を伴う竜山文化が夏王朝とどのように結び付くかは、今後の研究課題なのである。また、揚子江(ようすこう)流域で古くから水稲が行われていたことを立証する浙江(せっこう)省余姚(よよう)県の河姆渡(かぼと)遺跡も考古学者の注目を集めている。

[吉村 怜]

殷周時代

竜山文化の後を受け黄河流域を中心に栄えたのが殷(いん)周王朝だが、すでに青銅器文化は高度の発達を遂げていた。河南省鄭州(ていしゅう)市の地は殷代前期の都とされており、1辺1.7キロメートルから2キロメートルにわたる広大な城壁があり、古拙な青銅器、骨角器を伴う工房址などが発見されている。また、河南省安陽市西郊の小屯村にある殷墟(いんきょ)は殷代後期の都であった所で、20世紀に入ってから組織的な発掘調査が継続して行われた。大きく蛇行する洹河(えんが)の南岸では王宮や宗廟(そうびょう)の建築址がみつかり、多数の甲骨断片が出土し、また洹河(えんが)の北岸、侯家荘(こうかそう)西北岡では亜字形や中字形などの平面をもつ10数基の大墓が発掘された。この大墓群は何十体もの殉死者や首を斬(き)られた犠牲者を伴うことで世間を驚かせたが、王朝の絶大な権力を象徴するかのような巨大な青銅器を多量に出土する。近年小屯村では中型墓が完全な形で発見され、「婦好」の銘のある青銅器が多数出土した。婦好は第22代の王、武丁(ぶてい)の王妃だと考えられている。

周が殷を滅ぼしたのは紀元前1028年ごろ。陝西省岐山(きざん)に興り、西安の西郊、宗周に都したが、成王の時代に成周とよぶ都を洛陽(らくよう)に建設し、各地に有力な王族や功臣を諸侯として封建した。周の遺跡は遼寧(りょうねい)や広東(カントン)といった地域、中国の全域にわたるような範囲で広がっており、中央の文化がすでに早い時期に地方へと拡散していたことを証明している。

先に述べたように、殷周時代は青銅器文化が最高潮に達した時代であった。青銅器の器形は実に多様で、用途別にみると、鼎(てい)・鬲(れき)・献(けん)は食物を煮る器、簋(き)・豆(とう)は食物を盛る器、爵(しゃく)・斝(か)・盉(か)は酒を温める器、尊(そん)・卣(ゆう)・罍(らい)・壺(こ)・瓿(ほう)は酒を盛る器、觚(こ)・觶(し)は酒を飲む器、盤(ばん)・鑑(かん)・盂(う)・匜(い)は水を盛る器である。殷の青銅器の銘文はせいぜい図象文字が彫られている程度だが、周の銘文になるとかなり長文のものもあって、製作の由来を詳しく知ることができる。これによると、青銅器はいずれも祖先を祭祀(さいし)するためのもので、帝王や貴族の尊厳を誇示し、その栄誉や特権が世襲されてゆくことを強く主張している。青銅器の器形や文様が荘重で厳粛な趣(おもむき)をもつのはそのためで、器物の表面には饕餮文(とうてつもん)や虺竜文(きりゅうもん)のような怪獣のほか、鴟鴞(しきょう)や虎(とら)や蛇のような鳥獣の文様を描き、主文様と主文様の間には無数の細かい渦巻状の雷文(らいもん)を充填(じゅうてん)しており、緑青(ろくしょう)や赤紫など古色の美しさと相まって独特の美の世界をつくりだしている。また陶器についてみると、一般の生活用具として灰陶とよばれる粗製の陶器が用いられたが、釉薬(うわぐすり)を用いた青磁系の陶器もある。とくに殷では、白陶という純白で上質の土器が注目をひくが、大きく分けて彩陶文化から黒陶文化へ、ついで白陶文化へと3段階の発展過程のあることが、地層の層序関係によって証明された。なお衣服は、麻などの繊維のほか毛皮や絹の使用も認められる。装身具には笄(こうがい)、櫛(くし)、首飾り、腕飾りや、魚や鳥や動物の形をした美玉もあり、象眼(ぞうがん)や漆絵の技術など、すでに高い水準にあったことがわかっている。

[吉村 怜]

春秋戦国時代

黄河流域を中心に広い範囲で中国全域を支配していた周王朝は、前770年、その本拠地宗周が北方から犬戎(けんじゅう)の侵略を受け壊滅、このとき周の平王は洛陽(らくよう)に東遷し、王朝はからくも滅亡の危機を脱した。1960年に陝西省岐山、扶風(ふふう)両県一帯で発見された多量の西周青銅器の埋蔵状況は、犬戎の進攻急だったことを示している。周王朝は洛陽東遷以前を西周、以後を東周、または春秋戦国時代とよんで区別する。春秋戦国時代は晋(しん)が趙(ちょう)・魏(ぎ)・韓(かん)の3国に分裂した前403年を境として春秋時代と戦国時代とに分けている。

西周末期、王朝の衰退とともに青銅器も力強さが失われる。精巧だった文様も粗雑なものが多くなるが、この傾向は基本的には春秋時代前半ごろまで変わらない。当然のことながら春秋時代になると出土する青銅器の多くが諸侯国のものとなってくる。春秋中期以降になると強大化する諸侯の力を反映してか、その形態や文様に変化が現れてくる。蓋(ふた)の頂部に板状の突起をもつ方壺や簋は、この時代の青銅器の特徴の一つである。文様では饕餮文のような獣面は減少し、それにかわって簡略化された窃曲(せっきょく)文や構成単位が縮小した蟠竜(ばんりゅう)文や蟠螭(ばんち)文が主流となる。これは春秋の末から戦国にかけて諸侯国で製作された青銅器が、周王朝の伝統を離れ、本来の礼器・祭器としての意味が失われて単なる宝物と考えられるようになったためで、器形、文様もさまざまに変化し、北方遊牧民族の影響を受けた動物文様、揚子江流域に伝統的に受け継がれた幾何学文様、また人々の生活描写などが、薄手で単純な器形に象眼技法で表現されていった。1974年、河北省平山県滹沱(こだ)河沿いで白狄(はくてき)人の小国中山国の初代の王 (さく)(前323即位)の陵墓が発掘されたが、出土した金銀象眼竜鳳(りゅうほう)方案や屏風(びょうぶ)台座、雲文方壺などの青銅器群にみられる完成度は青銅器芸術の頂点を示すものである。ほかに銅板に金象眼されたこの陵墓の設計図である兆域(ちょういき)図、躍動的な文様で装飾された光沢のある黒色陶器、多種多様な玉器なども出土している。これらの出土品のなかには他の黄河流域の戦国墓に共通するものもあるが、そのできばえは小国とはいえ諸侯国の間にあって活躍した白狄族のユニークな美意識の所産を示している。

(さく)(前323即位)の陵墓が発掘されたが、出土した金銀象眼竜鳳(りゅうほう)方案や屏風(びょうぶ)台座、雲文方壺などの青銅器群にみられる完成度は青銅器芸術の頂点を示すものである。ほかに銅板に金象眼されたこの陵墓の設計図である兆域(ちょういき)図、躍動的な文様で装飾された光沢のある黒色陶器、多種多様な玉器なども出土している。これらの出土品のなかには他の黄河流域の戦国墓に共通するものもあるが、そのできばえは小国とはいえ諸侯国の間にあって活躍した白狄族のユニークな美意識の所産を示している。

[吉村 怜]

秦代

前306年、西北の辺境の秦(しん)に昭襄王(しょうじょうおう)が即位した。昭襄王の曽孫(そうそん)の秦王政、後の始皇帝が即位したのは前247年、13歳のときで、彼は即位と同時に酈山(りざん)の始皇帝陵の造営を開始している。前221年、秦は天下統一を達成したが、自らの称号を皇帝と定め、度量衡、貨幣、書体、車幅などを統一した。これら諸制度の徹底と皇帝の威厳を示すため、始皇帝は全国を巡幸し、各地に統一文字の篆書(てんしょ)による刻石文を残している。また民間兵器を没収して都の咸陽(かんよう)に集め、30トンもある人物像12体や鐘鐻(しょうきょ)という楽器に改鋳したという。北方の匈奴(きょうど)に対しては、燕(えん)・趙の築造した北辺の長城を連結し1万数千里に及ぶ大長城を築いて防衛にあてた。前212年には渭水(いすい)の南岸で阿房宮(あぼうきゅう)の造営が始められた。阿房宮は東西690メートル、南北115メートルの2階建てで、上階には1万人が坐(すわ)れたという。この宮殿からは2層の閣道が南北に延び、南は南山の頂に、北は渭水を渡り咸陽宮に達したという。

近年、阿房宮の版築基壇の調査をもとにその復原が行われ、また咸陽宮の発掘も進められ、数頭の馬が描かれた壁画の小片が出土している。酈山では1974年、兵馬俑(よう)坑の発掘が始まった。この俑坑は始皇帝陵の墳丘から東へ2キロメートルほどの所に3か所が発見され、坑内には陵園全体を外側から守護する構成で軍団俑が埋められていた。出土品は木製戦車20両、陶馬100頭、陶騎馬兵29件、陶武人俑1400件、青銅武器1万点余、未出土のものを含め1万件以上の俑があるという。これらはすべて等身大で、きわめて写実的につくられ、武器はすべて実物が用いられている。これら兵馬俑の精巧さと規模の巨大さは驚くべきものだが、それとても陵園のほんの一部なのである。陵は前206年項羽の軍によって暴かれたが、園の内外からは俑坑以外にも、数々の遺品や遺跡が相次いで発掘されている。1980年には墳丘西辺で縮尺2分の1の青銅製車馬が2両発見され、精巧な鋳造技術や優美な車蓋(しゃがい)の形などで人々を驚嘆させた。かつて秦の美術史上の位置は不明な点が多かったが、近年の始皇帝陵や咸陽宮などの発掘でその力強い写実性が再認識され、人々の注目を集めている。

[吉村 怜]

漢代

漢は前期の前漢(前202~後8)と後期の後漢(ごかん)(後25~220)に分かれ(この中間に王莽(おうもう)が国を奪って建てた新がある)、前漢は陝西の長安を、後漢は洛陽(らくよう)を首都とした。殷周から春秋戦国にかけ各地で成熟した地方の文化は、この安定した長期の統一王朝のもとで統合整理され漢文化を形成し確立した。この漢文化は、以後の中国の多くの分野に多大な影響を与えたが、美術史においても漢代美術のもつ意味はきわめて大きく、中国固有の美術という場合、漢代に形成された独特の美術様式と考えて差し支えない。

前漢の初め、漢は北の匈奴との争いに明け暮れるが、国力が充実した武帝のとき漢は匈奴を討伐し、また特使張騫(ちょうけん)によって開かれた西域(せいいき)への道は大宛(だいえん)遠征をも可能にした。この遠征以後、西方諸国との交易が大いに行われ、西方の文物も多量に流入してくるのである。

1968年と1972年、前漢の未盗掘の大型墓が2基発掘され注目を集めた。一つは河北省満城県の西郊、陵山の頂上で発見された崖墓(がいぼ)で、墓主は武帝の庶兄中山王劉勝(りゅうしょう)とその夫人竇綰(とうわん)だった。いわゆる満城1号・2号漢墓である。劉勝と竇綰は現在発掘されている漢墓のなかでもっとも高位の人物であり、副葬品もそれにふさわしく、長信宮灯(ちょうしんきゅうとう)、金象眼博山炉(はくざんろ)、金銀象眼鳥形篆書銅鍾(てんしょどうしょう)など精巧な鋳造と象眼技術を駆使した豪華な品々のほか、金縷玉衣(きんるぎょくい)の完全なものも出土した。これは玉板を純金の針金でかがり遺体の全身を覆った衣装で、銅縷、銀縷の玉衣は断片が数体発掘されているが、金縷玉衣の発見は初めてのものである。

もう一つの大型墓は湖南省長沙(ちょうさ)の東郊、馬王堆(まおうたい)で発掘された3基の竪穴(たてあな)式木槨(もっかく)墓で、うち1号墓は造営後の密封が完全だったため保存状態のよい遺体が出土したことで著名である。副葬品の保存状態もよく、普通は残片すら残ることのまれな漆器、絹織物、木製明器(めいき)、棺、竹簡(ちくかん)、帛書(はくしょ)、帛画などが多量にほぼ完全な形で出土した。特筆すべきは、出土した四重の棺のうち第2棺と第3棺に描かれた漆絵、そして棺上に置かれていた非衣(ひい)とよばれた帛画である。第2棺には、黒地に流れるような彩色雲気文と、その間に蛇をもてあそぶ怪神や仙人が生き生きとした姿で描かれている。第3棺は朱の地、各面いっぱいに竜、虎、仙山に鹿(しか)、璧(へき)を貫く双竜などが色鮮やかに描かれている。非衣は遺体が直接納められていた内棺の上に置かれており、T字形をした2メートルほどの幢幡(どうばん)のような構造をもつ帛画で、左右の袖(そで)に日月双竜などを描き、中心線に沿って上から女身蛇尾像、鐸(たく)、門神、ミミズク、墓主像、璧(へき)を貫く双竜、人面鳥、供膳(きょうぜん)の場面、そして最下段にそれらを支える力士や怪魚が描かれている。何を意味するのか不明な点も多いが、楚(そ)の国に伝わっていた伝説や神話に題材をとって描かれたに違いなく、当時の文化や絵画の水準を伝える貴重な出土品であった。

殷周以来の墓制であった竪穴式木槨墓は、始皇帝陵以後、中原(ちゅうげん)を中心に徐々に変化し、前漢末には横穴式の地下宮殿が主流になる。墓主は墓室内を死後の生活の場とし、内部を地上の宮殿をまねて装飾し、日用品、家財道具、食料、便所までも副葬した。また墓壁には生前の生活の場面を描き、死後の世界においても継続させようと願った。つまり墓の中には当時の生活が形を変えて投影されているのである。前漢では洛陽の卜千秋(ぼくせんしゅう)墓、後漢では河北省望都県1号漢墓、内(うち)モンゴル自治区和林格爾(ホリンゴール)漢墓、河南省密県打虎亭(だこてい)漢墓などが発掘され、当時の絵画作品の一端がうかがえる。また山東省や河南省を中心に画像石がつくられた。画像石は建築用石材の表面に線刻や薄い浮彫りで物語や伝説、神話、生活の場面などを描いたもので、後漢のものが多い。有名なものに、山東省では沂南(きなん)県石槨、肥城県孝堂山石室、嘉祥(かしょう)県武氏祠(し)石室、曲阜(きょくふ)県魯城(ろじょう)の霊光殿(れいこうでん)跡、四川(しせん)省では渠(きょ)県の馮煥石闕(ふうかんせっけつ)、雅安県の高頤(こうい)石闕があり、河南省では1960年代南陽市を中心に多くの画像石墓が発掘され、うち約800点が南陽漢画館に収蔵されたが、これらは南陽画像石として一様式を形成している。この系統に属する画像石が唐河県新店の前漢から王莽時代にかけての墓から出土していることから、南陽画像石は前漢にさかのぼることが確認される。

墓の副葬品では、後漢を中心に膨大な量の陶俑が出土している。解放以前に世に出た俑は出土地が不明で研究は困難を極めたが、解放後は科学的な考古学調査が行われており、出土地による分類や細かな年代判定が可能となってきている。また甘粛(かんしゅく)省武威県雷台漢墓からは数体の青銅俑が出土。なかでも飛燕(ひえん)に乗った馬は特筆すべき優品である。遺体の周辺に置かれる銅鏡も戦国以前から知られるが、背面の文様はこの時代にはより装飾的となり、内行花文(ないこうかもん)鏡、四神鏡、方格規矩(ほうかくきく)鏡などいっそう多様なものとなった。陵墓に置かれる石造彫刻では、武帝時代の将軍霍去病(かくきょへい)墓の巨大な石獣が著名である。

[吉村 怜]

南北朝時代

漢が滅びると魏・蜀(しょく)・呉(ご)の3国が鼎立(ていりつ)し、魏は河南省洛陽、蜀は四川省成都、呉は江蘇(こうそ)省建業(南京(ナンキン))に都し、これによって蜀や江南の文化は著しく興隆した。魏は晋(しん)に移り変わり、紀元後280年、3国を統一して王朝を建てたが、これも西晋(せいしん)(265~316)と東晋(とうしん)(317~420)に分けられ、前者は洛陽を、後者は江蘇省建康に都した。以後、宋(そう)・斉(せい)・梁(りょう)・陳が続くが、これを南朝といい、北中国を統一した北魏(ほくぎ)に始まり東魏・西魏・北斉・北周と受け継がれた華北の諸王朝を北朝という。漢滅亡以後、北周から出た隋(ずい)が陳を討って全国を統一(589)するまでの約370年を魏晋南北朝時代とよぶ。

前漢武帝のとき開かれた西方との交易路、いわゆるシルク・ロードを通って仏教が中国に伝わったのは前漢末から後漢にかけてである。当時インドで隆盛だった仏教も中国では異国の新興宗教の一つにすぎず、記録によると、当初の仏像は老子の像などといっしょに祀(まつ)られるのが一般的だったらしい。つまり仏像は、伝来の当初から中国固有の宗教文化のなかで受け入れられ、そこではぐくまれたといえる。仏像を祀るための祠堂や儀礼などは、かなり濃厚に中国式が行われたが、仏像制作の手本となったのはおそらくガンダーラ製の小像だったと思われる。

後漢末には仏教教団も組織され、経典の翻訳も行われたが、社会生活のなかに本格的に根を下ろすのは南北朝に入ってからといってよい。漢滅亡後の仏教の中心地は洛陽から東晋の建康へと移ったが、東晋末になると彫刻家載安道(たいあんどう)が仏像の様式に大きな変革をもたらした。彼の仏像の特徴はきわめて中国風のもので、漢民族の趣向にかなった顔だちと誇張された衣文(えもん)にあったと考えられる。この変革によって建康の仏教美術は仏像を含めてまったく中国風のものとなり、以後の主流となった。

一方、固有の文化をもたない北魏には西方から新たな仏教美術の流れが注ぎ込んできた。それは、当時の中央アジアにまで広がっていたインドのグプタ朝美術の影響を受けたもので、仏像は丸顔に印象的な目、薄い衣を透かして誇張された堂々とした肉体を特徴とした。この様式はすでに涼州(りょうしゅう)にまで達していて、北魏が北涼を併呑(へいどん)すると同時に堰(せき)を切ったように都の平城(山西省大同)に流れ込んできた。初期の敦煌石窟(とんこうせっくつ)、炳霊寺(へいれいじ)石窟、麦積山(ばくせきざん)石窟、そして雲崗(うんこう)石窟などはみなこの西方様式東漸の流れのなかで造営されたといってよい。雲崗石窟には当時の仏像が大量に保存されているが、この石窟は、北魏仏教界の最高指導者で北涼出身だった僧曇曜(どんよう)が文成帝(ぶんせいてい)の勅許を得て460年に造営を始めた石窟寺院で、最初期の五大窟をとくに曇曜五窟とよぶ。この五窟の内部には、太祖以下の五帝を写したとされる十数メートルの大像が丸彫りされている。そして494年に王朝が洛陽に遷都するまで、42の石窟が造営された。遷都後、洛陽郊外の竜門にも石窟寺院が造営されたが、北魏仏教のパトロンたちはこのころから新たな美術様式の選択を行った。すなわち、それまで大同を中心に盛行していた北涼系の仏像様式を捨て、南朝の建康で行われていた漢民族の仏像様式を採用したのである。この選択は、当時北魏王朝のあらゆる分野で行われた漢化政策の一環だったといえる。北魏の洛陽に現出した仏教は中国仏教の第1期黄金時代というべきもので、南朝、斉、梁の仏教美術の影響下に繁栄をみた。だが、建康にしても洛陽にしても、繁栄を誇った仏寺や仏像はたちまち戦火で失われてしまった。

仏教美術以外では、南朝での絵画の発展が特筆される。東晋に顧愷之(こがいし)が現れ、絵画はより高度な技術と高い芸術性を帯びるに至った。彼の作品は後代の模本だが『女史箴図巻(じょししんずかん)』『洛神図巻(らくしんずかん)』が伝わっている。4世紀後半王羲之(おうぎし)・王献之(おうけんし)父子によって極度に発達した書は、絵画の発展にも大きく貢献した。また5世紀初頭には宗炳(そうへい)、王微(おうび)らによって山水画が創始され、6世紀なかばころまでに絵画の評論基準ともいうべき「六法(ろっぽう)」が謝赫(しゃかく)の『古画品録(こがひんろく)』によって理論化された。彼らはいずれも書や文学、音楽にも長(た)けた文人画家だったが、一方では宮廷内を中心に宋の陸探微(りくたんび)、梁の張僧繇(ちょうそうよう)ら職業画家の活躍もあった。とくに張僧繇は簡潔な筆使い、陰影による立体表現を用いて多くの仏画を描き、隋唐仏教絵画の規範となった。南北朝時代の絵画活動は、最近まで遺品がきわめて少なく、後代の文献によって一端を想像するにすぎなかったが、1960年代、南京郊外で南朝陵墓の発掘が行われて多くの磚(せん)画が出土し、また近年では太原(たいげん)市郊外で北斉の婁叡墓(ろうえいぼ)、河北省磁県で東魏の茹々公主(じょじょこうしゅ)墓が発掘され色鮮やかな壁画が出現して注目を集めている。これらは南北朝美術を具体的に知るうえで貴重な発見といえよう。

[吉村 怜]

隋代・唐代

隋(ずい)の文帝は南北を統一(589)し、首都を長安に置き、洛陽を東都としたが、2代の煬帝(ようだい)で滅ぶ。群雄のなかから太原の李淵(りえん)(唐の高祖)が出て長安を陥れ、618年帝位についた。ついで626年次男の李世民(太宗(たいそう))が即位、積極的な外交政策をとり大唐帝国の覇権をアジア全域に確立し、その都である長安は世界第一の国際都市となった。このため唐の文化はあらゆる面で国際色を帯び、美術は強く西方の影響を受けるに至った。とくに仏教美術では、645年玄奘(げんじょう)の帰国とともにもたらされたインドの経典や仏画や彫像は大きな刺激となった。また643年から唐の使節としてインドに赴いた王玄策(おうげんさく)一行らが各地で模写して持ち帰った仏教図像も、当時の仏像仏画の手本となり、第2期の仏教興隆期を迎えた。

長安や洛陽などでは多くの寺院が建立され、壁面にはおびただしい数の仏教壁画が描かれたが、張彦遠(ちょうげんえん)の『歴代名画記』によると、当時この分野で活躍した人々には、北斉の曹仲達(そうちゅうたつ)の流れをくむ曹流、南朝の張僧繇(ちょうそうよう)の流れをくむ張流の二大流派、于闐(うてん)出身の尉遅乙僧(うっちおっそう)らがいたという。玄宗の開元年間(713~741)には画聖とよばれた呉道玄(ごどうげん)の出現により呉流が寺観(じかん)壁画の主流となった。彼は早書きによる強い筆勢で鋭い墨線を引き、迫真力のある白画を描いたといわれる。これら唐代の壁画はすべて失われてしまったが、奈良・法隆寺の金堂壁画や敦煌石窟の壁画にその片鱗(へんりん)がうかがえる。敦煌石窟は4世紀なかばころ甘粛省敦煌県の南東鳴沙山(めいさざん)の断崖(だんがい)に開かれた石窟で、500ほどの石窟が現存し、うち半数は唐代のものである。石窟は岩肌がもろいため、塑像と壁画が中心だが、乾燥した気候と辺境にあったことが幸いして保存状態はきわめてよい。1907年にはイギリス人の探検家スタインがここから多くの仏典・文書などとともに、唐から宋にかけての多量の仏画を発見し運び出した。これらは現在ロンドンの大英博物館に保存されている。

唐代彫刻の遺品としては各地に残る石窟寺院の浮彫りがあるが、とくに洛陽郊外の竜門石窟と太原郊外の天竜山(てんりゅうざん)石窟が重要である。竜門では675年、高宗の発願により17メートルを超す奉先寺洞(ほうせんじどう)の本尊、毘盧遮那(びるしゃな)大仏が完成した。この大仏は中国彫刻史の一頂点を示す秀麗な仏像で、明らかにインドの影響が認められる。また天竜山石窟は破壊を受け、仏像は世界各地に散逸しているが、薄い流れるような衣の線や、広い胸に引き締まった腰という特徴のある様式を示している。

宮廷内や貴族の邸宅を飾った絵画や壁画については、近年発掘された多くの壁画墓が参考になる。なかでも乾陵(けんりょう)の陪冢(ばいちょう)の永泰公主墓(えいたいこうしゅぼ)、章懐太子(しょうかいたいし)墓、懿徳(いとく)太子墓の壁画は優れた技術と豊富な画題によって8世紀初頭の壁画のおもかげを伝えている。

太宗の宮廷でもっとも活躍した画家は閻立徳(えんりっとく)・閻立本(えんりっぽん)兄弟で、ともに工部尚書となり、弟の立本は右相(うしょう)にまで進んだ。立本の『歴代帝王図巻』は宋代の模写が伝わっている。玄宗朝の宮廷は芸術家たちにとって華やかな活躍の場だった。馬を描いて名声を得た韓幹(かんかん)、人物画の張萱(ちょうけん)、周昉(しゅうぼう)、京都・東寺に真筆の『真言五祖像』が伝わる李真(りしん)などが知られる。前記の呉道玄も玄宗朝の宮廷画家だったが、彼は当時の山水画に新たな変革をもたらし、それまで行われていた非現実的山水描写を捨て、自然主義的山水を描いたといわれる。また李思訓(りしくん)・李昭道(りしょうどう)父子による異なった山水画様式もあった。彼らはのち金碧山水(きんぺきさんすい)とよばれる、細密な描線と強い色彩を用いた技法で北宗(ほくしゅう)山水画の創始者となった。これに対立する画風をもつものに王維(おうい)がいるが、その画(え)は彼の自然詩と同様に、水墨画でも純粋で静寂な自然を対象としている。

当時の美術でもっとも国際色豊かなものは工芸品である。1970年、西安市何家村(かかそん)では、大甕(おおがめ)から金銀器、玉器など財宝約1000点が発見されたが、これらはササン朝ペルシアの影響を受けたもので、わが国の正倉院に伝わる宝物に類似するものが少なくない。墓中に埋蔵される明器には、唐三彩とよぶ三彩の釉薬(うわぐすり)のかかった陶器が大量にあるが、駱駝(らくだ)を引く胡人(こじん)、崑崙奴(こんろんど)など異国的な彫像も多い。鏡も、前代まで行われた抽象的な文様から、豪華な宝相華(ほっそうげ)に鸚鵡(おうむ)をあしらったエキゾチックな文様が好まれ、海獣葡萄鏡(かいじゅうぶどうきょう)のような西方的な特異な文様も盛行した。

このように唐代美術は国際的な性格が強く、西方の影響を受け、活気にあふれたものだったが、755~763年の安史の乱以後は王朝の衰退とともに陰りが目だち始め、845年の仏教弾圧からは急速に下降線をたどることになるのである。

[吉村 怜]

五代十国時代・宋代

907年に唐が滅びると、五代十国とよばれる戦乱の時代が訪れる。五代とは華北に興亡した後梁(こうりょう)・後唐(こうとう)・後晋(こうしん)・後漢(こうかん)・後周(こうしゅう)の5王朝(907~960)、十国とは前蜀・後蜀(こうしょく)・呉・南唐・呉越・閩(びん)・楚(そ)・南漢・北漢など各地に興った王国で、この分裂は960年に宋(そう)が統一を果たすまで続いた。また蒙古(もうこ)では唐朝滅亡後、契丹(きったん)人の遼(りょう)が興り、東は高麗(こうらい)、西は中央アジアからペルシアにまで勢威を広げた。しかし東北で強大な勢力をもった女真族(じょしんぞく)は1115年、宋と連合して遼を討ち、かわって金を建てた。金は1126年宋の都・汴京(べんけい)(開封(かいほう))に乱入、徽宗(きそう)皇帝らは捕らえられ、宋朝は一時滅んだ。このとき逃れた康王が南京で王朝を再興し、のち臨安(杭州(こうしゅう))に都した。宋は開封時代を北宋、杭州時代を南宋とよぶ。

[吉村 怜]

五代

この時代は、中原の混乱を避け、各地に分散した唐文化の担い手たちが地方の権力者のもとで活躍した異色ある時代で、蜀では花鳥画の黄筌(こうせん)や人物画家として特異な存在だった禅月大師貫休(ぜんげつだいしかんきゅう)、石恪(せきかく)らがいた。初めて画院がつくられた南唐では人物画の周文矩(しゅうぶんく)、顧閎中(ここうちゅう)、山水画の董源(とうげん)、巨然(きょねん)、花鳥画の徐煕(じょき)らがいた。

また遼におこった仏教文化は、中国に現存する最古の木造建築物である河北省薊(けい)県の独楽寺(どくらくじ)観音閣や山門、山西省大同の上・下華厳寺(けごんじ)などを残している。現在、下華厳寺には遼から金初にかけての塑像群が安置されている。北西の敦煌では曹氏一族が安定した政権を保ち、彼らの寄進造営になる石窟も多く、第61洞は最大規模のものである。

[吉村 怜]

宋

宋は、個性の自覚に基づく中国独自の文化が熟した時代、美術史上では絵画と陶磁器の進展が特筆される時代であったといえよう。絵画では、画院で行われた細密と形式を重んずる写実様式の院体画と、形式にとらわれず自由に水墨で個性を表現した文人画の二つの流れがあった。宋の画院は北宋の徽宗のとき天子自らが画院で創作や指導にあたるなど大きな発展を示した。北宋画院の初期の山水画家には、燕文貴(えんぶんき)、高克明(こうこくめい)、関同、范寛(はんかん)、董源、巨然、郭煕(かくき)、馬賁(ばほん)らがいた。花鳥画では蜀出身の黄居寀(こうきょさい)、黄惟亮(こういりょう)が色彩を使って暈染(うんぜん)と勾勒(こうろく)線で描く黄氏体を確立、また徐煕の息子徐崇嗣(じょすうし)はもっぱら暈染で描く徐氏体を確立した。そして呉元瑜(ごげんゆ)とその弟子徽宗皇帝がいる。画院外での山水画家としては、宋朝第一といわれた李成や彼の系列下の許道寧(きょどうねい)、瀟湘(しょうしょう)八景の創始者宋迪(そうてき)、高位高官で詩文書にも長けた米芾(べいふつ)・米友仁父子、湖州の太守で墨竹画を得意とした文同、書家としても著名な蘇軾(そしょく)、墨梅図の華光仲仁(かこうちゅうじん)、白描画では馬画の李竜眠(りりゅうみん)らがいた。

画院は南宋に移ってからも盛んで、徽宗画院の画家たちはふたたびここで活動を始めた。彼らは北宋の画風をそのまま持ち込んだが、やがて南宋画院の自由な雰囲気のもとで独自の活躍をする画家が出現する。山水画では李唐、夏珪(かけい)、馬遠、人物画では劉宗古(りゅうそうこ)、蘇漢臣(そかんしん)、山水もよくした李嵩(りすう)、白描画を再興した賈師古(かしこ)、白描を発展させ減筆体を生んだ奇人梁楷(りょうかい)、花鳥画では写実の李安忠、没骨(もっこつ)的写実の李迪(りてき)、装飾性の強い於子明(おしめい)、濃厚な描線の宋汝志(そうじょし)、徹底した写実の毛松(もうしょう)らが独創的な様式を出現させた。だが時代が下ると画院も形式主義に堕し、南宋末期にはもっぱら文人画が盛況となる。文人たちは水墨の濃淡で人格表現を行う理想主義的傾向をもった。墨蘭の鄭思肖(ていししょう)、水仙の趙孟堅(ちょうもうけん)、画竜では陳容(ちんよう)が特異な技法で腕を振るった。禅僧では西湖瑪瑙寺(せいこましじ)の日観子音(にっかんしおん)、西湖六通寺(ろくつうじ)の牧谿(もっけい)、玉澗(ぎょくかん)を名のった数人の僧らが杭州を舞台に活躍し、彼らによって中国水墨画は頂点に達した。

宋の仏教彫刻は西方の影響が消え、繊細でよりリアルなものとなった。北宋時代開封で盛行した木彫には観音像や京都・清凉寺(せいりょうじ)に伝わった釈迦(しゃか)像など優れた遺品もあるが、唐でみられた荘重で神聖な趣はなく、多くが卑俗なものとなり、南宋以後はみるべき作品はほとんどなくなったといってよい。

宋の陶磁器は中国陶磁の完成期だった。北宋では、白磁を中心に制作した河北省の定窯(ていよう)、青磁は浙江省越州窯(えっしゅうよう)や河南省汝州窯(じょしゅうよう)、鈞窯(きんよう)が中心だったが、王朝の南遷とともに杭州近郊にも竜泉窯(りゅうせんよう)を中心に諸官窯が開かれた。江西省の景徳鎮では影青(いんちん)の名で知られる青白磁を制作し、福建省の建窯(けんよう)では茶の流行とともにわが国で天目(てんもく)とよばれる黒釉(こくゆう)の茶碗(ちゃわん)がつくられた。これ以外にも河北省磁州窯、河南省修武窯で絵高麗(えこうらい)とよばれる掻(かき)落しで文様を描いた庶民的な作品もつくられた。

宋代の画論では、唐末五代、益州の画家の伝記を記した黄休復の『益州名画録』、郭煕(かくき)・郭思父子の『林泉高致(りんせんこうち)』、徽宗所蔵の画軸目録の『宣和画譜(せんながふ)』などがある。

[吉村 怜]

元代

チンギス・ハン率いるモンゴルは、1227年、中国西北部にあった西夏を滅ぼし、その後を受けたフビライは大都(北京(ペキン))に元王朝を建てて世祖を称して帝位につき、1276年に南宋を滅ぼした。元は他の征服王朝とは異なり、中国の伝統文化にはまるで無関心で、文字も蒙古文字やパスパ文字を用い、支配層はもっぱらチベット仏教(ラマ教)文化に傾倒していた。そのため中国文化の担い手は文人、士大夫(したいふ)、商人など一般市民が主だった。元の文化は宗室を中心に発展したチベット仏教文化と、市民を中心とした復古主義的市民文化の二重構造を形成した。チベット仏教文化の遺品には居庸関過街塔基(きょようかんかがいとうき)の浮彫り彫刻や、杭州・飛来峰の石彫、北京・妙応寺の白塔などがある。

絵画は、院体画が衰退し、復古主義的文人画が盛行した。在野の文人として活躍した銭選(せんせん)や、宋の王族出身で元朝に仕え高官となり、復古運動の指導者だった趙孟頫(ちょうもうふ)らがいた。そして元末になると彼の後を受け四大家が出現する。平遠山水(へいえんさんすい)の黄公望(こうこうぼう)、復古主義の王蒙(おうもう)、無錫(むしゃく)の名族出身で在野で詩画三昧(ざんまい)の生涯を送った倪瓚(げいさん)、易者で墨竹・墨花をよくした呉鎮(ごちん)の4人で、彼らはそのよりどころを董源(とうげん)・巨然(きょねん)ら唐末五代の画家に求め、理想的自然のなかに自らを表現しようと努めた。彼らによって完成した南宗(なんしゅう)山水画は、やがて明清(みんしん)画壇に大きな影響を与えることになる。そのほか、当代も多くの禅僧が祖師像や禅会図を描き、日本にももたらされた。因陀羅(いんだら)、無住子(むじゅうし)、一菴(いつあん)らの名が知られる。

工芸では、陶磁器に新たに染付、赤絵が生まれ、また翠青釉(すいせいゆう)や、仏郎嵌(ふつろうかん)とよぶ七宝(しっぽう)焼の技法などが伝来した。漆器では漆面に金箔(きんぱく)を沈める沈金や、厚塗りの漆面に彫刻を施す堆朱(ついしゅ)が流行した。

[吉村 怜]

明代

明(みん)王朝(1368~1644)はふたたび漢民族王朝として天下を統一し、初代洪武帝は南京を首都として31年の治世を行い、2代の建文帝は治世4年で伯父の朱棣(しゅてい)と戦って破れ、朱棣は即位して北京に遷都した。永楽帝である。以後、清朝滅亡まで都は北京城に置かれることとなる。

明代は皇帝の権力がもっとも強大になった時代で、美術ももっぱら権力者の嗜好(しこう)にあったものが行われた。画院での絵画は厳しい制約の下で描かれたため、個性的な創作活動は不可能な状態だった。洪武年間(1368~1398)の画院には趙原(ちょうげん)、沈希遠(ちんきえん)、相礼(そうれい)らが、宣徳年間(1426~1435)には載文進(たいぶんしん)を中心に李在、周文靖(しゅうぶんせい)ら浙派(せっぱ)とよばれた人々がいた。浙派はのち呉偉、張路、蒋嵩(しょうすう)ら在野の画人の間でも受け継がれ、明末には藍英(らんえい)、謝時臣(しゃじしん)らが出た。また明中期には市井の職業画家であった仇英(きゅうえい)と詩文書画ともに優れた唐寅(とういん)の2人が出て院派とよばれ、とくに仇英の風俗画は後世多くの人々に賞賛される。明の後半になると画壇の中心は文人に移るが、その端緒となったのが蘇州(そしゅう)の沈周と文徴明(ぶんちょうめい)だった。また明末の文人画家莫是龍(ばくしりょう)、董其昌(とうきしょう)らは、院体画を北宗画、文人画を南宗画として尚南貶北(しょうなんへんほく)論を唱え、浙江出身者の多かった画院の画家を浙派として非難し、蘇州出身者の多かった文人画家を呉派として擁護した。とくに董其昌の影響は強く、呉派の優勢を絶対的なものにした。

工芸では景徳鎮官窯の隆盛が特筆される。明初には元代に始まった青花、釉裏紅(ゆうりこう)が引き続き制作されたが、15世紀初頭ごろから一段と優れた色彩が現れ、また器形にもさまざまなものが現れた。中期以降、釉薬の精製技術が進歩し、青花、赤絵、五彩などはより洗練され、また金彩を加えた金襴手(きんらんで)などもつくられた。

1955年以来、北京の北郊で永楽帝以降13人の皇帝陵、いわゆる明の十三陵のうちいくつかの陵墓の発掘が計画され、万暦(ばんれき)帝の定陵がすでに発掘を終えた。また各地で王族の墓も発掘され、その精巧な副葬品から当時の工芸技術の水準がきわめて高かったことがわかる。

[吉村 怜]

清代

清(しん)(1616~1912)は満洲族出身の王朝で、内乱に乗じて一気に北京を占領、1683年には台湾攻略を終え、中国全土への支配を確立した。清は多く明朝の制度を採用したが、文化の面でも中国の伝統文化を尊重し、漢族の知識階級を優遇した。美術においてもあらゆる方面で明の様式は継承された。絵画では、明末に董其昌によって打ち立てられた呉派南画の隆盛は引き続き画壇の主流となったが、その典型主義もともに受け継いだ。この派は、王時敏(おうじびん)、王鑑、王翬(おうき)、王原祁(おうげんき)、呉歴、惲格(うんかく)らいわゆる四王呉惲に代表される。四王が南画の形式主義のうちに終わったのに比べ、呉惲の2人は晩年南画のマンネリズムを脱し独自の個性で作画した。呉はイエズス会への入会が、惲は没骨(もっこつ)の着色花鳥画の制作がその転機となった。とくに惲の様式は常州派を形成し、馬元馭(ばげんぎょ)、鄒一桂(すういっけい)、銭大昕(せんたいきん)らを出した。日本の江戸期の絵画に大きな影響を与えた沈詮(しんせん)もこの派の人だった。

南画は画院で受け入れられ、南北画を折衷した袁(えん)派、イタリア人ジュゼッペ・カスティリオーネ(郎世寧(ろうせいねい))のもたらした西洋画法などとともに清朝院体画を形成する一派となった。しかし、これら各派はいずれも発展することなしに、同治(1862~1874)ごろには急速に衰えていった。

清初の在野では、異民族支配に抵抗し、自らの悲憤を表現した八大山人(はちだいさんじん)(朱耷(しゅとう))、石濤(せきとう)ら明朝ゆかりの画人が注目される。また揚州では塩商など大富豪に支えられた多くの文人や学者が活躍した。金農、羅聘(らへい)、鄭燮(ていしょう)、李方膺(りほうよう)、汪士慎(おうししん)、高翔(こうしょう)、黄慎(こうしん)、李鱓(りぜん)、閔貞(びんてい)、高鳳翰(こうほうかん)ら揚州八怪とよばれた文人画家は、形式にとらわれず自らの個性を表現した独創的な作画を行った。彼らは特別一派を形成したわけでもなく、八怪の人名も一定しないが、共通して揚州を中心に活躍した在野の画家であった。汪士慎は水仙・梅、李方膺は竹・蘭(らん)・梅、鄭燮は竹と、元来素人(しろうと)の彼らは同一の画題で作画することが多かった。八怪の主観主義的絵画は、杭州の華嵓(かがん)、咸豊(かんぽう)の趙之謙(ちょうしけん)、清末の呉俊卿(ごしゅんけい)らに受け継がれていった。

明末にとだえていた景徳鎮官窯は清代に再建され、1683年(康煕22)監陶官蔵応選(ぞうおうせん)の着任以後大きく発展した。続いて1727年(雍正5)着任の年希堯(きぎょう)、1735年着任の唐英ら雍正(ようせい)・乾隆(けんりゅう)の監陶官の働きによって、景徳鎮官窯は絶頂期に達したのであった。

[吉村 怜]

現代の美術

アヘン戦争から1949年の新中国誕生までの100余年にわたる動乱のなかで、清代の文人画の伝統は、趙之謙、任伯年(じんはくねん)らに受け継がれ、辛亥(しんがい)革命以後は、その流れをくんだ呉俊卿、斉白石(さいはくせき)らによって命脈を保持してきた。

一方、清末から民国にかけて将来された西洋美術も、中国美術に一定の影響をもたらした。少なからぬ画家たちが、西欧近代の「写実」の目で自然や人間を見つめるようになった。この風潮の延長線上に、水墨画の伝統的な技法で、戦火に追われて流浪する人民の悲惨な姿を描いた蒋兆和(しょうちょうわ)の『流人(るにん)図』(1940)がある。

1919年の五・四運動を契機として、美術界にも革新の気運がおこってきた。1920年代、文学者魯迅(ろじん)は、上海(シャンハイ)にあって精力的にヨーロッパ美術の紹介に努め、旧ソ連やドイツの版画集を出版し、頻繁に美術評論を発表する一方、木刻画講習会を組織して多くの青年画家を育成した。ここから、古元(こげん)、力群(りきぐん)、彦涵(げんかん)、汪刃峰(おうじんほう)、李樺(りか)など、のちに革命闘争のなかで版画を武器として活躍する優れた版画家が輩出した。こうして中国の木版画は革命闘争のなかでしだいに独特の様式を形成していき、中国の美術史においてかつてなかった新しい造形を創造し、今日の中国美術を代表する分野の一つとなっている。

新中国成立以後、芸術は「人民のために奉仕する」というスローガンによって、国画、洋画、版画、彫刻など美術のすべての分野にわたって、革命闘争や社会主義建設を主題とする、啓蒙(けいもう)的な作品が数多く制作され、山水や花鳥を題材とする国画は一時低調であった。1956年に、芸術・学術活動の活性化を意図した「百花斉放・百家争鳴」の方針が打ち出されたが、その後の政治状況の変化によって、この運動は実質展開を阻まれ、美術界にも政治宣伝臭の強い、硬直な作品が氾濫(はんらん)した。1976年に「文化大革命」体制が崩壊すると、ふたたび「百花斉放・百家争鳴」が叫ばれ、国画の世界でも、今日の視点で中国画の伝統を見直す気運が高まり、新国画ともいうべき多様なスタイルの風景・人物画が現れてきている。洋画・版画も世界の美術動向に目を向け始めた画家たちによってさまざまな試みがなされている。

[落合 茂]

『米沢嘉圃・鈴木進編『世界美術大系8~10 中国美術』(1963~1965・講談社)』▽『座右宝刊行会編『原色世界の美術15 中国』(1971・小学館)』▽『M・サリバン著、新藤武弘訳『中国美術史』(1973・新潮社)』▽『宮川寅雄著『図説中国の歴史12 中国美術の流れ』(1977・講談社)』▽『長廣敏雄編『世界の文化史蹟7 中国の石窟寺』(1969・講談社)』▽『吉村怜・吉村ちさ子著『中国美術の旅』(1980・美術出版社)』▽『鈴木敬著『中国絵画史 上』(1981・吉川弘文館)』▽『中国外文出版社編『中国陶磁史』(1981・美乃美)』

中国のおもな遺跡分布

彩陶罐

祭祀用の青銅器

黒地赤絵雲気文漆碗

陶俑

方格規矩四神鏡

雲崗石窟第20洞露坐大仏

竜門石窟奉先寺洞盧遮那仏坐像

『三彩貼花竜耳瓶』

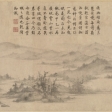

『瀟湘臥遊図巻』

『青磁琮形花入』

趙孟堅『水仙図巻』

『竜濤螺鈿稜花盆』

剔紅牡丹文漆盤

『饕餮翡翠三足香炉』