精選版 日本国語大辞典 「北陸道」の意味・読み・例文・類語

くぬが‐の‐みち【北陸道】

- 「ほくりくどう」の古い呼び名。くにがのみち。くるがのみち。くんがのみち。

- [初出の実例]「北陸(クヌカノミチ)及び東方(あつま)の諸国(もろもろのくに)の地形(ところのかたち)、且(また)百姓(おほむたから)の消息(あるかたち)を察(み)しめたまふ」(出典:日本書紀(720)景行二五年七月(北野本訓))

ほくろく‐どう‥ダウ【北陸道】

くるが‐の‐みち【北陸道】

- =くぬがのみち(北陸道)

- [初出の実例]「阿倍臣を北陸(クルカ)道の使に遣(つかは)して、越(こし)

の諸国の境を観しむ」(出典:日本書紀(720)崇峻二年七月(図書寮本訓))

の諸国の境を観しむ」(出典:日本書紀(720)崇峻二年七月(図書寮本訓))

- [初出の実例]「阿倍臣を北陸(クルカ)道の使に遣(つかは)して、越(こし)

日本歴史地名大系 「北陸道」の解説

北陸道

ほくりくどう

- 滋賀県:総論

- 北陸道

古代都から出て琵琶湖の西岸地域を北上、若狭・越前から佐渡まで達した駅路。畿内の範囲を定めた大化改新詔に北は近江の

北陸道

ほくりくどう

- 新潟県:総論

- 北陸道

都から佐渡国の国府に通じる古代の官道。「ほくろくどう」「きたのみち」「くるがのみち」ともよばれた。「日本書紀」崇峻天皇二年秋七月条に「阿倍臣を北陸道の使に遣して、越等の諸国の境を観しむ」とみえる。これは交通路の名称というよりも越国を含む北陸地方の国々の総称の意味で用いられている。交通路としての北陸道が明らかになるのは「延喜式」兵部省諸国駅伝馬条で、越後国内の駅として

北陸道

ほくろくどう

- 富山県:総論

- 北陸道

越中国内を通る古代の官道。加賀国の

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

百科事典マイペディア 「北陸道」の意味・わかりやすい解説

北陸道【ほくりくどう】

→関連項目穴太荘|愛発関|駅・駅家|越後国|越前国|越中国|海津|加賀国|佐渡国|塩津|七里半越|白河関|能登国|若狭国|和邇

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「北陸道」の意味・わかりやすい解説

北陸道 (ほくりくどう)

古代の地方行政区画の七道(五畿七道)の一つ。古くは越(こし)と称した。《西宮記》では〈クルカノミチ〉〈キタノミチ〉と読んでいる。685年(天武14)東海・東山以下の使者派遣のさい北陸の名のみえぬのは,このときは東山に属していたためとみられ,行政区画としての北陸道の成立は701年(大宝1)まで下るであろう。《延喜式》には若狭,越前,加賀,能登,越中,越後,佐渡の7国が所属するが,所属国についてはしばしば変更があった。712年(和銅5)越後より出羽を分立して東山道所属とし,718年(養老2)越前より能登を分立したが741年(天平13)越中に併合,757年(天平宝字1)また分立している。佐渡も743年越後に併合となったが,752年(天平勝宝4)再設置となっている。また823年(弘仁14)には加賀が越前より分立した。北陸道は地味の豊かな越前などの国を含み,軍事的にも蝦夷に対応する地域として重要であった。駅制の官道としては小路として各駅に5匹の駅馬がおかれていた。

執筆者:亀田 隆之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「北陸道」の意味・わかりやすい解説

北陸道

ほくりくどう

古代以来の「七道」の一つ。「ほくろくどう」ともいわれた。日本海に沿った福井県から新潟県にかけての地域で、平安初期以後、若狭(わかさ)、越前(えちぜん)、加賀(かが)、能登(のと)、越中(えっちゅう)、越後(えちご)、佐渡(さど)の七か国がこれに属し、また近江(おうみ)から越前、加賀、越中を経て越後に至る官道を北陸道と称した。古くは高志(こし)の国、越路(こしじ)とよばれたが、律令(りつりょう)国家成立期の天武(てんむ)朝(672~686)に越前、越中、越後の三国に分かれた。若狭国は三国分割以前に成立していたようである。のち712年(和銅5)に出羽(でわ)が越後から離れて東山(とうさん)道に属し、越前から718年(養老2)に能登、823年(弘仁14)に加賀が分立して、七か国となった。官道としての北陸道は、愛発関(あらちのせき)、敦賀(つるが)、帰山(かえるやま)、越前国府、礪波山(となみやま)などを経て、越中、越後に通じていた。

[戸田芳実]

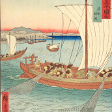

歌川広重『六十余州名所図会 若狭 漁船…

歌川広重『六十余州名所図会 越前 敦賀…

歌川広重『六十余州名所図会 加賀 金沢…

歌川広重『六十余州名所図会 能登 滝之…

歌川広重『六十余州名所図会 越中 富山…

歌川広重『六十余州名所図会 越後 親し…

歌川広重『六十余州名所図会 佐渡 金や…

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「北陸道」の意味・わかりやすい解説

北陸道

ほくりくどう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「北陸道」の解説

北陸道

ほくりくどう

(1)古代の七道の一つ。現在の中部地方の日本海岸にそった地域で,若狭・越前・加賀・能登・越中・越後・佐渡の各国が所属する行政区分。(2)これらの諸国を結ぶ交通路も北陸道と称し,「くぬがの道」ともよばれた。畿内から近江国をへて各国府を順に結ぶ陸路を基本に官道が整備され,越後国から佐渡国へは海路で結ばれた。駅路としては小路で各駅に5頭の駅馬がおかれる原則で,「延喜式」では総計40駅に201頭の駅馬をおく規定であった。臨時の地方官として746年(天平18)に北陸山陰両道鎮撫使(ちんぶし)が設置された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「北陸道」の解説

北陸道

ほくりくどう

大化の改新で若狭・越の2国,天武天皇のころ越を前・中・後の3国に分け佐渡を合わせて5国,のち越前から能登・加賀を分けて7国にした。現在の福井・石川・富山・新潟県にあたる。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の北陸道の言及

【駅伝制】より

…中央から辺境にのびる道路にそい,適当な間隔で人・馬・車などを常備した施設すなわち駅を置き,駅を伝わって往来する交通・通信の制度。世界史上,前近代に広大な地域を支配する中央集権国家が成立すると,外敵の侵入や国内の反乱に直ちに対処するばあいを含め,支配維持のために中央と地方とを常時連絡する手段が必要となり,さまざまな形態の駅伝が制度として定められるのが一般であった。このように駅伝制はもともと前近代における支配手段の一種であったから,国家の管理下に置かれて民間の自由な利用は許さないのが原則であり,また国家権力の解体とともに衰退していった。…

※「北陸道」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...