精選版 日本国語大辞典 「柴」の意味・読み・例文・類語

しば【柴】

ふし【柴】

- 〘 名詞 〙

- ① =しば(柴)①

- [初出の実例]「即ち其の船を踏み傾けて、天の逆手を青柴垣に打ち成して、隠りき。〈柴を訓みて布斯と云ふ〉」(出典:古事記(712)上)

- ② 冬に、水中につけておいて、魚が集まるようにする束ねた柴。

- [初出の実例]「小ばえつどふ沼の入江の藻の下は人つけおかぬふしにぞあける」(出典:山家集(12C後)下)

普及版 字通 「柴」の読み・字形・画数・意味

柴

人名用漢字 9画

[字訓] しば

[説文解字]

[字形] 形声

声符は此(し)。此に細小なるもの、尖ったものの意がある。〔説文〕六上に「小木、散材なり」とあり、柴薪の属をいう。これを燎(や)いて天を祀るを

(さい)といい、柴をその意に用いることもある。

(さい)といい、柴をその意に用いることもある。[訓義]

1. しば、しばの枯枝、枯木。

2. まがき。柴を組んで作る。ふさぐ、まもる。

3.

と通じ、まつり、天を祀る、柴をやいてまつる。

と通じ、まつり、天を祀る、柴をやいてまつる。[古辞書の訓]

〔新

字鏡〕柴 阿和良木(あわらき) 〔名義抄〕柴 シバ・シバヤイテシゲシ 〔

字鏡〕柴 阿和良木(あわらき) 〔名義抄〕柴 シバ・シバヤイテシゲシ 〔 立〕柴 シタハ・カハラ 〔字鏡集〕柴 シバ・タ(カ)キ・シタ・シバヤイテシゲシ

立〕柴 シタハ・カハラ 〔字鏡集〕柴 シバ・タ(カ)キ・シタ・シバヤイテシゲシ[語系]

柴・

dzheは同声。大なるものを

dzheは同声。大なるものを (薪)、小なるものを柴という。柴を燎(や)いて天を祀る祭儀を

(薪)、小なるものを柴という。柴を燎(や)いて天を祀る祭儀を という。

という。[熟語]

柴営▶・柴禾▶・柴架▶・柴関▶・柴毀▶・柴棘▶・柴

▶・柴

▶・柴 ▶・柴胡▶・柴轂▶・柴

▶・柴胡▶・柴轂▶・柴 ▶・柴祭▶・柴柵▶・柴車▶・柴薪▶・柴水▶・柴瘠▶・柴草▶・柴塞▶・柴

▶・柴祭▶・柴柵▶・柴車▶・柴薪▶・柴水▶・柴瘠▶・柴草▶・柴塞▶・柴 ▶・柴炭▶・柴断▶・柴壇▶・柴扉▶・柴

▶・柴炭▶・柴断▶・柴壇▶・柴扉▶・柴 ▶・柴房▶・柴望▶・柴木▶・柴米▶・柴門▶・柴籬▶・柴立▶・柴寮▶・柴燎▶・柴林▶・柴

▶・柴房▶・柴望▶・柴木▶・柴米▶・柴門▶・柴籬▶・柴立▶・柴寮▶・柴燎▶・柴林▶・柴 ▶・柴路▶・柴池▶・柴

▶・柴路▶・柴池▶・柴 ▶

▶[下接語]

曳柴・

柴・枯柴・郊柴・樵柴・薪柴・切柴・桑柴・束柴・担柴・燔柴・藩柴・負柴・焚柴・茅柴・鹿柴

柴・枯柴・郊柴・樵柴・薪柴・切柴・桑柴・束柴・担柴・燔柴・藩柴・負柴・焚柴・茅柴・鹿柴

10画

(異体字)柴

人名用漢字 9画

[字訓] ひまつり

[説文解字]

[字形] 形声

声符は此(し)。此は柴の省文。柴を燎(や)いて煙をあげ、天を祀る祭儀をいう。〔説文〕一上に「柴を燒き、

(れう)(燎)して以て天を祭るなり」(段注本)とあり、「

(れう)(燎)して以て天を祭るなり」(段注本)とあり、「 書に曰く」として〔書、舜典〕の文「岱宗(たいそう)(泰山)に至りて

書に曰く」として〔書、舜典〕の文「岱宗(たいそう)(泰山)に至りて (さい)す」の文を引く。その祭祀は、多く山上で行われた。〔説文〕の古文の字形が隋の省形に従うのは、燔

(さい)す」の文を引く。その祭祀は、多く山上で行われた。〔説文〕の古文の字形が隋の省形に従うのは、燔 のとき、柴薪を積んで、その上に牲を加えたからであろう。

のとき、柴薪を積んで、その上に牲を加えたからであろう。[訓義]

1. まつり、ひまつり、柴をやいて天をまつるまつり。

2. 柴と通用する。

[古辞書の訓]

〔字鏡集〕

マツリ

マツリ[語系]

・柴dzheは同声。燔柴して天を祀るを

・柴dzheは同声。燔柴して天を祀るを という。〔礼記、王制〕などに、柴を

という。〔礼記、王制〕などに、柴を の義に用いる。

の義に用いる。出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「柴」の意味・わかりやすい解説

柴 (しば)

柴とは特定の樹種をさすのでなく,山野に生えているあまり大きくない雑木やその枝をいう。どこでも容易に入手でき,燃料とするほか,《万葉集》に〈阿須波(あすは)の神に木柴さし吾は斎(いは)はむ〉とうたわれているように,神をまつるのにも用いられる。昔話で,爺が山へ柴刈りに行ったと語られるのは,燃料とする柴のことである。最近では柴を燃料とすることはほとんどなくなったが,柴を根元のほうからかまどに入れると逆児ができるとか,貧乏するといわれた。祭祀用には,おもに常緑の柴が神の依代(よりしろ)とされたり神に手向(たむけ)るのに使われた。峠や村境の路傍には〈柴立て〉〈柴折り〉という所があり,ここに柴を挿して旅や行路の安全を祈る風があった。高知県では〈柴折り様〉に柴を供えて通れば〈ひだる神〉に憑(つ)かれないという。峠には旅の病死者などの霊が現れるという信仰があり,そうした不業の死をとげた霊をなぐさめるために柴を手向けるのである。このことから峠の語源は手向であるという説も生まれた。また柴で囲って神域を示したり,悪霊から身を守ったりもした。山野で野宿する際には,四隅に柴を挿して山の神から地面を借りる風があり,こうしないと神のたたりをうけるという。頭屋神事では,祭場の中心に神の依代として柴を立てたり,祭場の境に柴を立てて神域とした。大隅半島の村々では正月に〈柴祭〉という狩猟始めの儀礼が行われ,柴を四隅に挿して儀礼を行ったり,柴アケ,柴フセといって儀礼の始めと終りを表示した。〈柴垣〉というのは,青葉をつけた柴を束ねて垣根としたもので,青葉の霊に守られた神聖不可侵の安住の世界であることを表したものであり,屋敷林を〈樫の小柴〉とよんでいる所もある。

執筆者:飯島 吉晴

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

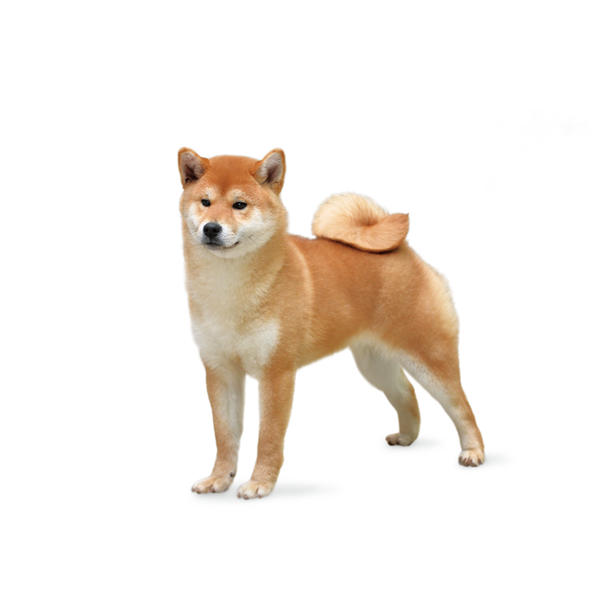

小学館の図鑑NEO[新版]動物 「柴」の解説

柴(犬)

解説 / 山あいで、小型動物の狩りに使われていました。昭和11年に天然記念物に指定されました。

体重 / 7~11kg

分布 / 日本

グループ / 第5グループ(ほかの犬種のもとになっている原始的なすがたのイヌのグループ)

天然記念物 / ☆

出典 小学館の図鑑NEO[新版]動物小学館の図鑑NEO[新版]動物について 情報

動植物名よみかた辞典 普及版 「柴」の解説

柴 (クヌギ)

植物。ブナ科の落葉高木,園芸植物,薬用植物

柴 (シバ・フシ)

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の柴の言及

【山口祭】より

…平地の農民が山中に立ち入って狩猟,伐木その他山林の資源を採取するに際して,山林に立ち入る通路の入口で山の神を祭り,行動の安全と立入りの許可を祈願すること。山口にある大木や岩石を山の神の座にみたて,ここに柴を折ってさし,酒などを注いで祈ることは,現在でも伐木業に従う人々が行っている。狩人ももとは山口で柴を折って手向け,または頭を垂れて獲物があることを願った。…

※「柴」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

〈サイ〉小さい雑木。しば。「

〈サイ〉小さい雑木。しば。「 〈しば〉「

〈しば〉「