デジタル大辞泉

「枝」の意味・読み・例文・類語

え【▽枝】

草木のえだ。「梅が枝」「下枝」

「槻の木のこちごちの―の春の葉の」〈万・二一〇〉

よ【▽枝】

えだ。一説に、花びらとも。

「この花の一―の内に百種の言そ隠れるおほろかにすな」〈万・一四五六〉

し【枝】

[接尾]助数詞。細長い物を数えるのに用いる。「長刀一枝」

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

えだ【枝・肢】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- [ 一 ] 草木の芽の幹や茎から分かれて生長した部分。え。

- [初出の実例]「わが逃げのぼりし、ありをの榛(はり)の木の延陀(エダ)」(出典:古事記(712)下・歌謡)

- [ 二 ] もとから分かれ出たもの。分派したもの。また、そのような形をとったもの。

- ① 人や獣の手または足。四肢。

- [初出の実例]「待ち捕へて

(つか)み批(ひし)ぎて、其の枝(えだ)を引き闕(か)きて、薦(こも)に裹みて投げ棄(う)てつ」(出典:古事記(712)中)

(つか)み批(ひし)ぎて、其の枝(えだ)を引き闕(か)きて、薦(こも)に裹みて投げ棄(う)てつ」(出典:古事記(712)中) - 「聟舟人に心を合てゆく僧の四のえたをしばりて海の中に入つ」(出典:観智院本三宝絵(984)中)

- ② ( ①から転じて、手足のように四方に延び広がるという意から ) 一族。子孫。やから。うから。

- [初出の実例]「ましてかすがの杉群にいまだ枯れたる枝はあらじ〈藤原兼家〉」(出典:拾遺和歌集(1005‐07頃か)雑下・五七四)

- ③ 本来の意義から分かれた考え。異説。えだ道。

- [初出の実例]「於レ是錦図瓊牒、所載多レ岐」(出典:本朝文粋(1060頃)三・弁山水〈橘直幹〉)

- ④ =えだみち(枝道)①

- [初出の実例]「山道で岐路(エダ)が多いから矢張り案内が入るでしゃう」(出典:空知川の岸辺(1902)〈国木田独歩〉二)

- [ 2 ] 〘 接尾語 〙

- ① 木の枝を数えるのに用いる。

- [初出の実例]「ひとえだ折りて参れ」(出典:源氏物語(1001‐14頃)紅梅)

- ② 木の枝につけた贈り物を数えるのに用いる。また籠(かご)や長持に入れた贈り物を数えるのに用いられる場合もある。

- [初出の実例]「捧げ物、一えだせさせてたまへ」(出典:大和物語(947‐957頃)三)

- ③ 薙刀(なぎなた)を数えるのに用いる。柄。

- [初出の実例]「一柄 ヒトエダ 長刀」(出典:饅頭屋本節用集(室町末))

- ④ 扇を数えるのに用いる。

- [初出の実例]「単衣がさね着るほどよりは、すずし、紙の絵は、ただひとえたなど、清げに、心あるを、ほそぼねの六ぼねに張りてもつ」(出典:たまきはる(1219))

し【枝】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙

- ① えだ。幹から分かれたくき。または、えだ分かれ。

- ② 棰(たるき)の心から心までの距離(棰幅と間隔との和)を一枝という。近世の建築は一枝を単位として柱間、軒の出などをその整数倍とし、何枝と数える。

- [初出の実例]「三重塔之事、〈略〉一、檐、大のき六枝可レ打、但七枝か吉、小簷五枝可レ打」(出典:匠明(1608‐10)塔記集)

- [ 2 ] 〘 接尾語 〙 細長いものを数えるのに用いる。

- [初出の実例]「塗二赤漆一御膳櫃六合。〈略〉幕柱二枝。桁一枚〈長一丈五尺五寸〉幔柱廿四枝〈各長八尺六寸〉料」(出典:延喜式(927)一七)

え【枝】

- 〘 名詞 〙 ( 「え」は元来ヤ行のエ ) =えだ(枝)[ 一 ][ 一 ]

- [初出の実例]「百足る 槻が延(エ)は 上(ほ)つ延(エ)は 天を覆(お)へり 中つ延(エ)は 東を覆へり 下(し)づ延(エ)は 鄙を覆へり」(出典:古事記(712)下・歌謡)

よ【枝】

- 〘 名詞 〙 「え(枝)」の変化した語。また、一説に、花びら、花弁とも。

- [初出の実例]「この花の一与(ヨ)のうちに百種の言そ隠れるおほろかにすな」(出典:万葉集(8C後)八・一四五六)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

普及版 字通

「枝」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

枝 (えだ)

branch

シダ植物や顕花植物の茎は枝分れをするが,1本の茎が分枝して2本以上の茎になるとそれを枝という。日常的には,樹木において1本の太い主茎つまり幹から分枝した枝やそれからさらに分枝した小枝のことを指す。広義には,植物体が分枝によって生じる軸状構造を意味し,茎葉体制をもつコケ植物や,器官が未分化で細胞が連結しただけの糸状または軸状構造をもった藻類のようなものにまで広げて用いられる。一般的には枝が生じることによって,植物体は大きさを増し,さまざまな生理的活動を営むに必要な体表面積の増大を図る。また地下茎や匍匐(ほふく)茎において母茎がなくなり枝が独立して別個体になるなど栄養生殖にも関係がある。枝は主茎と位置や大きさで差があっても,構造や機能の面では変りがないが,植物群によっては特異な形をとるものがある。節間が短く葉を叢生する短枝(マツ),葉状になっている仮葉枝(ナギイカダ),針状または鉤(かぎ)状で葉もない茎針(カギカズラ),無性生殖を行う芽体(トウゲシバ),横走枝(オランダイチゴ)などがその例である。

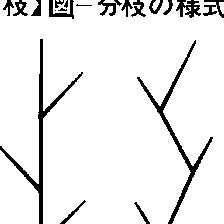

茎から分枝によって枝がつくられる様式にはいくつかの型が認められる。種子植物では枝は主茎につく葉の葉腋(ようえき)に発生する腋芽がのびてできる。この場合腋芽の頂端分裂組織は主茎の頂端分裂組織から派生する。このような分枝を単軸分枝monopodial branchingという。基本は単軸分枝であってもクリの場合のように,主茎の伸長がとまって腋芽からのびた枝が主軸的になる場合を単軸状仮軸分枝monopodial sympodiumという。極端に側枝が発達するものでは外見は単軸分枝によく似ているが,形態形成や器官の配列などの比較によって単軸分枝とは区別がなされる。一つの節から二つ以上の枝が分枝する場合,軸状に配列するので輪状分枝verticillate branchingという。シダ植物のトクサ属でもこの分枝法であるが,枝は輪生葉の葉間に生じるので,その分枝は種子植物の葉腋性の分枝とは異なる。一方,マツバラン,ヒカゲノカズラ,イワヒバあるいはシケシダなどのシダ類のような各シダ植物では茎はしばしば二つの均等な枝に二叉(にさ)状に分かれる。この分枝を二叉分枝dichotomous branchingという。この場合,茎頂の頂端分裂組織が二等分されることによってそのような枝ができる。またシダ類の葉に見られる遊離葉脈も平面的二叉分枝をすることが多い。単子葉植物の茎で例外的に二叉分枝の報告がある。二叉分枝でも一方が強大になって,これがくり返されると仮軸分枝や単軸分枝に似てくる。これを二叉状仮軸分枝dichotomous sympodiumという。ヒカゲノカズラやクラマゴケをはじめシダ植物に広くみられ,シダ類の羽状遊離葉脈もこの分枝でできる。これらの分枝のほかに種子植物には側枝が葉腋以外からでる偏葉腋(腋外)性の分枝もあって,ハナイカダはよく知られた例である。このような分枝は,節間の生長がいろいろに偏在することによって,芽が葉腋から離れた茎上や葉面上に生じると推定されている。他の種子植物に比べて著しく異常な分枝をすることが,ナス科,ウリ科,ブドウ科などいくつかの植物群で知られている。その分枝について単軸分枝,単軸状仮軸分枝あるいは偏葉腋性分枝として解釈する諸説が提唱されているが,定説となっていない場合が多い。分枝を系統的にとらえてみると,一般的傾向として単純な二叉分枝から二叉状仮軸分枝へ,さらに単軸分枝へと複雑さを増す方向へ進んだと推定される。この傾向はデボン紀の原始的維管束植物の系統関係からも支持される。しかし葉腋性の単軸分枝の系統的起源については定説がない。側芽はふつう生長ホルモンを介して頂芽によって生長が制御されている。側枝の配列様式は葉序と密接な関係があるが,すべての側芽が枝としてのびるのではないので葉序と同等ではなく,枝序と呼ばれる。植物によって枝ぶりが決まっていて特定の腋芽がのびて規則的に配列する場合もあれば,不規則な場合もある。枝序の決定機構についてはわかっていないことが多い。根の分枝は茎の場合と異なる。茎の頂端分裂組織は茎の表面を含む細胞に由来する。このようにしてできた分枝は外生分枝exogenous branchingと呼ばれる。それに対して,ふつう根では側根の頂端分裂組織は根の内部の細胞からつくられ,したがって側根は根の外側の組織をつき破って出てくる。この場合は内生分枝endogenous branchingと呼ばれる。しかしヒカゲノカズラ属,イワヒバ属,ミズニラ属では根の頂端分裂組織が二分することによって根が二叉分枝する。主軸と枝の頂端分裂組織が発生上連続しているかどうかによって,連続する場合を真正分枝,不連続な場合を偽分枝に分けることがある。外生分枝は真正分枝であり,内生分枝は偽分枝である。偽分枝の例はラン藻や褐藻の藻類にもある。

執筆者:加藤 雅啓

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

枝

えだ

branch

(1) 曲線のグラフに関して ある関数の曲線のグラフが2つ以上の部分から成るとき,そのおのおのの部分をその曲線の枝という。たとえば y= tan x のグラフ (正接曲線) は,πを周期とする周期関数であるから,x 軸を点…,-2π ,-π ,0,π ,2π ,…で分けた区間ごとに定まる無数の枝をもつ (→三角関数 ) 。 (2) 陰関数に関して 陰関数 f(x,y)=0 では,変数 x に対応して変数 y の値が定まるが,このとき変数 y の値が2つ以上定まれば,そのおのおのを陰関数 f(x,y)=0 の枝という。たとえば x2+y2-1=0 では, となり,1つの x に対して y は2つ定まるので,枝は2つである。 (3) たとえば log z のような複素多価解析関数 f(z) を,そのリーマン面上のある小範囲に限定して1価関数とみなしたとき,それを f(z) の1つの枝と呼ぶことがある。

となり,1つの x に対して y は2つ定まるので,枝は2つである。 (3) たとえば log z のような複素多価解析関数 f(z) を,そのリーマン面上のある小範囲に限定して1価関数とみなしたとき,それを f(z) の1つの枝と呼ぶことがある。

枝

えだ

branch

広義には軸と分枝の関係によって生じた構造で,この意味では菌類や藻類などにもみられる。狭義には多年生の維管束植物の幹から分れた茎をいう。節間生長の有無によって,長枝と短枝の区別が生じる。二叉分枝,単軸分枝,仮軸分枝などの様式がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

枝

えだ

植物体を構成している軸状の部分が単一でなく何本かに分かれているとき、それらのうち主軸でないものを枝という。主軸から枝が生じることを分枝といい、これにはいくつかの形式がある。もっとも狭い意味の枝は、維管束植物の苗条(びょうじょう)が分枝したものに限られるが、広い意味では、主根から出た側根や太い葉脈から分かれた細い葉脈も含められ、さらにコケ植物や藻類の葉状体や菌類の菌糸にも適用される。

[福田泰二]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

[名]

[名] [接尾]《贈り物を木の枝につけて差し出したところから》助数詞。贈り物を数える語。

[接尾]《贈り物を木の枝につけて差し出したところから》助数詞。贈り物を数える語。 〈シ〉

〈シ〉 〈えだ〉「枝葉・枝道/小枝」

〈えだ〉「枝葉・枝道/小枝」

(支)(し)。

(支)(し)。 立〕枝 タヨリ・エダ・オホエダ 〔字鏡集〕枝 エダ・ワカル・サヲ

立〕枝 タヨリ・エダ・オホエダ 〔字鏡集〕枝 エダ・ワカル・サヲ

枝・辞枝・樹枝・竦枝・

枝・辞枝・樹枝・竦枝・ 枝・上枝・条枝・垂枝・繊枝・

枝・上枝・条枝・垂枝・繊枝・ 枝・宗枝・

枝・宗枝・ 枝・霜枝・叢枝・竹枝・抽枝・長枝・低枝・登枝・騰枝・南枝・攀枝・披枝・風枝・

枝・霜枝・叢枝・竹枝・抽枝・長枝・低枝・登枝・騰枝・南枝・攀枝・披枝・風枝・ 枝・北枝・本枝・楊枝・離枝・柳枝・冷枝・連枝

枝・北枝・本枝・楊枝・離枝・柳枝・冷枝・連枝

となり,1つの x に対して y は2つ定まるので,枝は2つである。 (3) たとえば log z のような複素多価解析関数 f(z) を,そのリーマン面上のある小範囲に限定して1価関数とみなしたとき,それを f(z) の1つの枝と呼ぶことがある。

となり,1つの x に対して y は2つ定まるので,枝は2つである。 (3) たとえば log z のような複素多価解析関数 f(z) を,そのリーマン面上のある小範囲に限定して1価関数とみなしたとき,それを f(z) の1つの枝と呼ぶことがある。