翻訳|pneumonia

精選版 日本国語大辞典 「肺炎」の意味・読み・例文・類語

はい‐えん【肺炎】

- 〘 名詞 〙 肺の組織に発生した炎症。細菌、ウイルス、マイコプラスマ、真菌などの感染によって起こる。高熱、咳、痰、胸痛を主訴とする。突発的に発病することも、気管支炎から進行悪化してなることもある。肺焮衝(はいきんしょう)。〔医語類聚(1872)〕

改訂新版 世界大百科事典 「肺炎」の意味・わかりやすい解説

肺炎 (はいえん)

pneumonia

多くの場合,細菌やウイルスによって起こる肺の急性炎症で,病理形態学的には肺胞内への炎症性滲出をおもな特徴とする疾患。かつては肺結核と並んで1,2位を争う,致命率の高い重篤な呼吸器疾患として恐れられたが,化学療法の進歩普及により容易に制御しうる疾患となった。日本でも,1900年には,肺炎・気管支炎が死因の第1位で,人口10万人に対する死亡率は226.1であったが,96年には,死因第4位,死亡率56.9となっている。しかし今日でも,重症疾患の末期に起こる末期肺炎,乳幼児,老人の肺炎などは依然として致命率が高い。

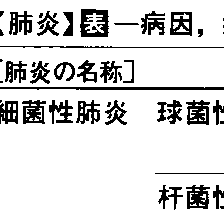

分類

肺炎の分類は従来,発生機序,病理形態学,病原体などの観点から行われてきた。発生機序からみると,外界より特異的病原体が肺に侵入して起こる急性特異性肺炎(原発性肺炎)と,全身性重症疾患,老衰,手術後などのため防御力の低下によって上気道細菌叢で汚染された分泌物を吸引して起こす吸引性肺炎(二次性肺炎)とに分類され,そのほか,腸チフス,ブルセラ症,ペストなどの系統的感染症の経過中にその病原体により起こる転移性肺炎が挙げられる。病理形態学的にみると,肺内の炎症性変化の広がりと分布により,肺葉全体に炎症性変化の及ぶ大葉性肺炎lobar pneumonia(クルップ性肺炎)と,主として気管支とその周囲の肺胞組織に散在性に炎症を起こす気管支肺炎bronchopneumonia(小葉性肺炎)に分けられる。病因もしくは病原菌により分類すると,表のようになる。この分類は,化学療法などの治療法を選択するうえにきわめて有用である。これらのうち,ウイルス性肺炎およびウイルス様微生物による肺炎には,自覚症状が一般に軽く,X線像で特徴的陰影を呈し,白血球増加を示さず,痰中に病原細菌を証明せず,寒冷凝集反応が陽性を示す原発性非定型肺炎primaryatypical pneumonia(略称PAP。異型肺炎)が含まれ,その30~40%はマイコプラズマ肺炎で,他は不明のウイルスによる肺炎と考えられている。また,ウイルス性肺炎は2次的に細菌性肺炎を合併して悪化することがある。なお,これら肺胞内への炎症性滲出を主体とする肺炎に対し,肺の間質に炎症を起こす疾患があり,これを間質性肺炎と呼んで前者と区別している。前者は,間質性肺炎に対し,肺胞性肺炎と呼ばれることもある。

症状

化学療法剤の早期投与により,従来いわれている典型的症状をみることはまれになったが,肺炎双球菌による大葉性肺炎についてみると,倦怠感,頭痛,食欲不振などの前駆症状が2~3日続いたのち,悪寒・戦慄を伴って40℃に及ぶ高熱を発し,胸痛,ついで呼吸困難が出現する。胸痛を緩和するため患側を下にして横臥することもあり,110~140に及ぶ頻脈,顔面の紅潮,口唇ヘルペスがあり,呼吸は浅く鼻翼呼吸となりチアノーゼ状態となる。高熱は5~10日間続き(稽留(けいりゆう)熱),その後多量の発汗とともに数時間で解熱する(分利性解熱)か,ときに数日間にわたって徐々に解熱する(渙散(かんさん)性解熱)。咳は病初は痰を伴わない乾性咳嗽(がいそう)(からせき)であるが,しだいに黄色膿性,ときに鉄さび色の痰を出す。重症例では,不安,せん妄,嗜眠,昏睡などの神経症状,便秘,鼓腸などの消化器症状や黄疸を起こすことがある。

胸部打聴診で濁音,捻髪音,気管支音,水泡性ラッセル音が聞かれ,著しい白血球増加があり,X線像では肺葉に一致した陰影をみる。気管支肺炎では,症状は潜行的で熱型も不規則となる。病原菌により肺炎像にも特徴があり,ブドウ球菌や肺炎杆菌による肺炎では膿瘍の形成がみられることがあり,ウイルス性肺炎では白血球数は正常範囲内にあるかときに減少し,X線像の変化に比べて症状は軽いなどである。

診断

症状経過と胸部所見,X線像,白血球数,痰の細菌検査などによって診断する。

ウイルス性肺炎では,病初および回復期血清について抗体価の変動をみる。とくに病原菌の検索は治療計画を立てるうえにも重要であり,細菌性肺炎では菌血症もみられるので血液培養も行い,痰のみならず経気管吸引または経皮吸引針生検などにより,病巣局所から直接検体を採取する工夫もされている。また,細菌の分離同定とともに薬剤感受性検査も併せて実施する。そのほか,気管支ファイバースコープを用いて経気管支肺生検を行い,サイトメガロウイルス肺炎の核内封入体や,ニューモシスチス・カリニ肺炎の原虫Pneumocystis cariniiの検出も行われる。

治療

化学療法剤の進歩普及は肺炎の治療を容易にし,入院治療させずに外来通院治療もひろく行われるようになった。治療の中心は化学療法であるが,一般療法,対症療法も軽視できない。

(1)一般療法 絶対安静とし保温に留意する。食事は,有熱時は果汁,スープなどの流動食とし,解熱後は消化しやすい高カロリー食とする。有熱時は水分,電解質の喪失が著しいので,輸液も行われる。

(2)対症療法 胸痛に対して鎮痛剤,局所の温湿布のほか,脊柱から胸骨まで大きな絆創膏をはり,呼吸運動を制限すると,痛みが緩和される。咳は胸痛,不眠,衰弱の原因となるため鎮咳剤を用いるが,痰の喀出を妨げないようにする。解熱剤は,再発熱により体力を消耗させ,熱型をみだして化学療法の効果判定を妨げるので一般には使用しない。呼吸困難には酸素吸入をするが,老人とくに慢性閉塞性肺疾患を合併しているときは,動脈血ガス分析を行いつつ慎重に実施する。循環障害を合併した場合は,強心剤,昇圧剤,ときに抗生物質と併用して副腎皮質ホルモンの投与も行う。

(3)化学療法 ペニシリン系,クロラムフェニコール,セフェム系,マクロライド系,アミノグルコシド系,ホスホマイシンなど多種類の抗生物質や抗真菌剤,抗原虫剤が用いられる。肺炎の病原菌も種々多様であり,かつ薬剤に対する感受性も同一菌種でも異なることがあるので,起炎菌の分離同定と薬剤感受性の結果で薬剤を選択することが望ましいが,病初は起炎菌を推定し薬剤の抗菌スペクトルを併せ考えて治療する。起炎菌を確定できない場合には,抗菌スペクトルを広げるため多剤併用も行う。ウイルス性肺炎にも,2次性細菌性肺炎を防止するため抗生物質を与える。なお,これら抗生物質には,薬剤アレルギー,アナフィラキシーショック,肝障害,造血器障害などの副作用があることもあるので,注意が必要である。

間質性肺炎interstitial pneumonia

肺胞中隔,肺胞道,小葉間間質などの肺間質に浮腫,細胞浸潤,ついで繊維性肥厚,さらに細気管支拡張による小囊胞形成へと進む病理形態学的特徴をもつ一群の疾患をさす。前記の肺炎に対して,肺臓炎pneumonitisなる用語で区別することもある。原因の明らかなものとして,ウイルス,弱毒細菌による感染,制癌剤,降圧剤の副作用として起こるもの,膠原(こうげん)病の肺病変によるものなどがあるが,狭義には原因不明のものを扱う。

乾性咳嗽と動作時の息ぎれで発病し,急性型では発熱,倦怠感があり,慢性型では関節痛,レイノー症状(手の指が白~紫色になる症状)などの膠原病に似た症状を呈する。X線像はすりガラス状,小輪状陰影などがみられるが,ついには蜂巣状陰影を呈する。呼吸機能検査では拘束性障害と低酸素血症がみられる。診断は,開胸肺生検もしくは経気管支肺生検により肺組織の小片を採取し,病理組織学的に診断する。治療には副腎皮質ホルモンや免疫抑制剤が用いられ,予後は急性型で1ヵ月以内に死亡するものから慢性型で10年余に及ぶものまである。

執筆者:木村 仁

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「肺炎」の意味・わかりやすい解説

肺炎

はいえん

pneumonia

肺実質に炎症のあるものをいい、肺間質に病変のあるものは間質性肺炎または肺臓炎pneumonitisという。細菌、マイコプラズマ、ウイルスなどの感染により原発性または続発性にくることが多いが、真菌、寄生虫、原虫によるもの、物理的、化学的あるいは原因不明のものもある。

細菌性肺炎は、一肺葉以上のものを大葉性肺炎、一肺区域以下のものを気管支肺炎(または巣状肺炎)と大別されるが、第二次世界大戦後、化学療法の発達により、このような病理解剖学的な分類よりも起炎菌の検索を重視し、起炎菌名を冠した分類が一般に行われている。すなわち、ブドウ球菌性肺炎、大腸菌性肺炎のようによばれるが、グラム陽性球菌性肺炎とグラム陰性桿菌(かんきん)性肺炎とに大別することもある。健康成人に原発性におこる肺炎は、主としてグラム陽性球菌性肺炎とマイコプラズマ肺炎であり、入院患者あるいは基礎疾患をもっている患者におこる肺炎は、圧倒的にグラム陰性桿菌性肺炎が多い。

細菌性肺炎の発症はほとんどが急性で、悪寒、戦慄(せんりつ)、発熱、咳(せき)、痰(たん)、胸痛、呼吸困難などの自覚症状がある。痰の多くは膿(のう)性で、ときに血痰、銹(さび)色痰が認められる。発熱は39~40℃となるが、高齢者では発熱の程度がかならずしも重症度を示さないので注意が必要である。チアノーゼや意識混濁も多い。細菌性肺炎では化学療法前に喀痰(かくたん)あるいは血液培養によって起炎菌の検出を試みることが必要である。血沈は亢進(こうしん)し、白血球増加が認められる。治療の根本は化学療法である。起炎菌が決定されたときは、その起炎菌が感受性を示す抗生物質を選択するが、通常は起炎菌が未定で推定しながら化学療法を行う。肺炎はインフルエンザの流行に一致して急増することが多く、また基礎疾患として心疾患や肺疾患を合併することが多い。グラム陰性桿菌性肺炎の予後は不良である。

マイコプラズマ肺炎はマイコプラズマ・ニューモニエMycoplasma pneumoniaeの感染によっておこる。4年の周期で流行がみられるといわれ、年度によって異なるが、全肺炎の30%くらいを占め、若年者に多い。もっとも多い症状は発熱と咳である。X線写真ではベール状の淡い陰影が下肺野にみられることが多い。マイコプラズマに対する抗体価および寒冷凝集反応が、回復期には急性期の4倍以上に上昇するものが多い。喀痰、咽頭(いんとう)ぬぐい液からマイコプラズマが分離される。エリスロマイシン、テトラサイクリン、クロラムフェニコールが有効で、予後はよい。

ウイルスによっても肺炎がおこる。下気道感染をおこすウイルスとしては、インフルエンザウイルス、パラインフルエンザウイルス、RSウイルス、アデノウイルス、ライノウイルス、エンテロウイルス、麻疹(ましん)ウイルス、サイトメガロウイルスなどがある。ウイルス感染はおもに上気道感染で、成人ではめったに肺炎になることはないが、小児では肺炎となる。ことにRSウイルスとアデノウイルスが、小児のウイルス肺炎をおこすおもなウイルスである。ウイルス肺炎は寒冷地に多く、ときに爆発的な流行をみることがある。予後は一般に良好である。小児、高齢者、心肺機能に障害のある場合では、細菌感染を合併すると予後不良のこともある。

リケッチアによる肺炎としては、Q熱による肺炎、ロッキー山紅斑(こうはん)熱、つつが虫病による肺炎があり、原虫によるニューモシスチス‐カリニpneumocystis carinii肺炎もある。そのほか、アレルギー性肺炎、リポイド肺炎、放射線性肺炎、薬物性肺炎、嚥下(えんげ)性肺炎などがある。

[山口智道]

家庭医学館 「肺炎」の解説

はいえん【肺炎 (Pneumonia)】

微生物の感染によっておこる肺炎は、さまざまの微生物によっておこされる肺実質の炎症すべてをさします。そして、肺炎の原因となる微生物には、大きく分けて、細菌と、細菌でない微生物(ウイルス、マイコプラズマ、クラミジア、真菌(しんきん)など)とがあります。

肺炎の分類で、もっともよく用いられているのは、肺炎にかかった場所で分ける方法です。大きく、市中肺炎(しちゅうはいえん)と院内肺炎(いんないはいえん)の2つに分けられ、原因となる微生物も大きくちがいます。

市中肺炎とは、日常生活を送っていた人が、病院・医院などの外で感染し発症した肺炎のことです。これらの人のなかには、まったく健康な若年者から、なにか病気(基礎疾患)をもっているが在宅で治療をしている人、高齢者まで、いろいろな人がいます。

市中肺炎の病原微生物は、細菌では、肺炎球菌(はいえんきゅうきん)がもっとも多く、インフルエンザ菌、黄色(おうしょく)ブドウ球菌(きゅうきん)などがあります。ほかには、マイコプラズマ、クラミジア、SARS(サーズ)ウイルス、インフルエンザウイルスなどがあります。

これらの微生物は強い毒性をもっていて、健康人にも肺炎をおこしますが、たいていは薬がよく効きます。しかし、高齢者、肺気腫(はいきしゅ)や糖尿病(とうにょうびょう)などの病気をもつ人、アルコールを多く飲む人では、ときに重症になることもあります。

一方の院内肺炎とは、さまざまな病気にかかって入院生活を送っている人が、病院内でかかる肺炎のことです。

院内肺炎にかかる理由の1つは、いろいろな抗生物質や抗菌薬を使用しているため、強い毒性のある菌は消えたものの、それらの薬剤に耐性(たいせい)をもったグラム陰性桿菌(いんせいかんきん)(緑膿菌(りょくのうきん)が代表的)や多剤耐性黄色(たざいたいせいおうしょく)ブドウ球菌(きゅうきん)などの細菌が、交代するように増えて肺炎がおこるためです。これを菌交代現象(きんこうたいげんしょう)といいます。

また、もとの病気の治療や臓器移植のため、副腎皮質(ふくじんひしつ)ホルモン薬や抗がん剤など、免疫力(めんえきりょく)を抑える薬を使用している患者さん、またエイズのように免疫力が弱まる病気の患者さんに、ニューモシスチス・カリニ、サイトメガロウイルス、真菌などの微生物が増殖し、肺炎になることがあります。これを宿主(しゅくしゅ)(微生物が寄生している個体)が健康なときは病気をおこさず、免疫力が弱くなったときだけ病気をおこすという意味で、日和見感染症(ひよりみかんせんしょう)といいます。

また、寝たきりの高齢者や意識障害のある患者さんでは、無意識に口の中の菌を気管内に飲み込み、肺炎(嚥下性肺炎(えんげせいはいえん))をおこすことがあります。

これらの院内肺炎の原因になる微生物は、多くの薬剤に耐性で、患者さんの状態も悪いことが多いので、治療は容易ではなく、しばしば重症化することがあります。

このように、市中肺炎と院内肺炎では、肺炎にかかる患者さんの特徴、病原の微生物、薬剤に対する反応性が大きくちがうので、それぞれに応じた治療や対策を考えていく必要があります。

百科事典マイペディア 「肺炎」の意味・わかりやすい解説

肺炎【はいえん】

→関連項目気管支拡張症|新生児一過性熱|咳|セネガ根|トキソプラズマ|ニューモシスチス・カリニ肺炎|膿胸|はしか|飛沫感染|百日咳|マイコプラズマ肺炎|腰麻痺|ラッサ熱|ラッセル音

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

食の医学館 「肺炎」の解説

はいえん【肺炎】

《どんな病気か?》

〈免疫力が落ちているときに感染しやすい〉

肺炎(はいえん)は、細菌やウイルスなどの病原微生物(びょうげんびせいぶつ)の感染によって起こる肺の炎症です。

かぜやインフルエンザをこじらせたり、ほかの病気にかかっている場合、または高齢者など免疫力の落ちている状態の人がかかりやすい傾向があります。

症状はせき、たん、発熱、胸痛、呼吸困難などです。

《関連する食品》

〈粘膜を保護・強化するビタミンA成分が効果的〉

○栄養成分としての働きから

肺炎にかかったら、免疫力を高め、体力を回復させるために、高エネルギー・高ビタミンの食事をとることがたいせつです。

ジャガイモや豆類は、細菌などを撃退するレクチンを含んでいます。

牛乳や乳製品に含まれるラクトフェリン、ラクトペルオキシダーゼには細菌などの増殖(ぞうしょく)をはばむ作用があります。

コマツナ、ニンジン、カボチャ、ツルムラサキ、ホウレンソウ、チンゲンサイ、モロヘイヤなどの緑黄色野菜に含まれるカロテンには抗酸化作用があり、免疫機能を高めるとともに、体内でビタミンAにかわって粘膜(ねんまく)を保護する役割もはたします。

〈食欲が落ちていたら、ジュースや煮ものにして〉

そのほか、肺の粘膜を保護するビタミンA(レチノール)とC、細胞の老化を防ぐビタミンE、エネルギー代謝を支えるビタミンB1、B2をとることも忘れずに。

レチノールはウナギやレバー、ヤツメウナギ、チーズ、牛乳、たまごなどに、ビタミンCはイチゴ、パパイア、キウイ、グァバのほか、ミカン、レモン、グレープフルーツなどの柑橘類(かんきつるい)、淡色野菜や緑黄色野菜などに、B1は豚肉やニンニク、ウナギなどに、B2はレバー、ウナギ、納豆などに含まれています。

食欲が落ちることが多いので、これらをやわらかく煮たりジュースにするなど、くふうしてとりましょう。

○漢方的な働きから

レンコンとショウガを同量すりおろし、お湯を注いで1日3回飲むと、呼吸困難に効果があります。

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「肺炎」の意味・わかりやすい解説

肺炎

はいえん

pneumonia

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「肺炎」の解説

肺炎

世界大百科事典(旧版)内の肺炎の言及

【炎症】より

…炎症の〈炎〉は,肺炎,中耳炎,虫垂炎などと日常使われている言葉で,身体の一部分の器官の名前の後に付けて,その部分に起こった熱や痛みを伴う病気を示している。炎症とは,このように〈炎〉の付く病気や,また〈炎〉の付かない病気でも日常よくみる“はれもの”とか“できもの”のように熱,痛み,はれを伴う病気の総称であり,腫瘍とか循環障害とか奇形などとは異なった疾患群を示す医学用語である。…

※「肺炎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

目次 飼養文化 北アメリカ 北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...