翻訳|radiation

精選版 日本国語大辞典 「放射線」の意味・読み・例文・類語

ほうしゃ‐せんハウシャ‥【放射線】

- 〘 名詞 〙

- ① 同一の点を起点とする半直線の群。

- [初出の実例]「恰も車の輻(やばね)のやうに放射線(ハウシャセン)を作って居るが」(出典:江戸から東京へ(1922)〈矢田挿雲〉七)

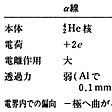

- ② 放射性元素の崩壊に伴って放出される粒子線または輻射線(ふくしゃせん)。ヘリウムの原子核からなるα(アルファ)線、電子または陽電子からなるβ(ベータ)線、短い波長の電磁波からなるγ(ガンマ)線がある。いずれも電離、蛍光、熱作用があるほか、細胞を破壊する働きがある。

- [初出の実例]「まるでラヂウムの様に放射線(ハウシャセン)を発して、胸のあたりがホヤッと暖かくなった」(出典:夢声半代記(1929)〈徳川夢声〉日活説明者ストライキ)

- ③ 広く各種の粒子線やX線などの電磁波の総称。輻射線。

改訂新版 世界大百科事典 「放射線」の意味・わかりやすい解説

放射線 (ほうしゃせん)

radiation

放射性同位体が放射性崩壊するときに放出される粒子線,あるいは電磁波のことで,α線,β線,γ線をさして用いられるが,X線や,加速器ビームの照射によって生成する中性子線などの二次粒子線,宇宙線など,同じ程度あるいはそれ以上のエネルギーをもつ粒子線,電磁波を含めていうこともある。程度に差はあるが,一般に,物質中で透過力をもつことが特徴である。放射性崩壊で不安定核がよりエネルギーの低い核へ変化するとき,そのエネルギー差が放射線粒子のもつエネルギーとなる。その値は放射性核種で異なるが,典型的には数十keV~数MeVの値をもつ。また同一の核種から数種の放射線が,そして一つの放射性崩壊時にいくつかの放射線が放出されることも多い。一般にγ線はα線あるいはβ線に続く。

α線は電気素量の2倍の電荷を帯びるヘリウム原子核の粒子線であり,β線は電子線(β⁺崩壊では陽電子線),γ線およびX線は波長の短い電磁波(あるいは光子線)である。内部転換で放出される軌道電子も一種の放射線とみなすことができる。これらの放射線は親核の寿命のためにしだいに減衰していくのが特徴であるが,これに対し,原子炉での核分裂や,加速器ビームによる核反応の際には,反応と同時に多くの中性子線やγ線が発生する。

放射線は,1896年,フランスのA.H.ベクレルが,ウランから放出されるのを発見したのが最初で,これに引き続いてM.キュリーらによってラジウム,ポロニウムからも同様の放射線が出ていることが明らかにされ,99年にはE.ラザフォードが透過力の小さい放射線にα線,大きいほうにβ線の名を与えた。さらに,1900年,フランスのP.ビラールは,磁場によって曲げられず,非常に透過力の強い第3の放射線が存在することを発見し,この放射線はγ線と呼ばれた。これらの放射線の発見とともに,それらの正体をつきとめる研究も精力的に行われ,まずβ線については磁場中でのその軌道のふるまいから,それが電子からなることがただちに明らかにされた。α線については,08年ラザフォードとH.ガイガーによってそれを構成する粒子(α粒子)が2倍の電気素量をもつことが確定され,ついでラザフォードとT.D.ロイズによるスペクトル分析からα粒子がヘリウムの原子核であることが確認された。γ線の本性が電磁波であることは,14年ラザフォードとE.N.daC.アンドレードが,γ線の結晶による回折から証明した。

物質との相互作用

放射線の物質との相互作用は,個々の放射線で特色をもつが,大別して,α線などの荷電粒子,中性子線などの中性粒子,γ線などの電磁波に分けて考えられる。荷電粒子は物質中にとび込むと,多数の原子の中を高速で飛び抜けていく間に,原子内の電子をたたき出したり(電離作用),高い励起状態にもち上げたりすることによってしだいにエネルギーを失っていき,最後には静止する。このとき,物質中を通過する長さ,すなわち飛程は粒子の最初の運動エネルギーと物質で決まる。電離作用は粒子の荷電の大きいほど,また,エネルギーが低いほど強い。電子線の場合には電離のみならず,制動放射を放出することでも電子はそのエネルギーを失っていく。また原子核に散乱されて,その方向を途中で大きく変えることも見られる。中性子は電離作用がなく,原子核との散乱でのみエネルギーを失うので,その透過力は荷電粒子に比べきわめて高い。γ線は光子ビームであるので物質との相互作用で光子は消滅し,光子の数としてのビーム強度が通過距離とともに指数関数的に減少する。光子と物質との相互作用としては,原子から軌道電子を放出させる光電効果,電子による散乱であるコンプトン散乱,電子と陽電子を生み出す対創成の過程がある。

放射線の検出

放射線を検出するには,このような物質との相互作用を利用する。放射線による気体の電離を電気的に検出するものとして電離型検出器があり,ガイガー=ミュラー計数管,比例計数管などが広く用いられる。また,ある種の物質中で,放射線により蛍光を発することを利用したシンチレーションカウンターは荷電粒子のみならず,γ線の検出にも多く用いられ,NaI,プラスチックなど各種の蛍光体が用途に応じて使用される。発生した光はふつう光電子増倍管で電気信号に変換され記録される。放射線の検出では,粒子のエネルギーを測定することが重要である場合が多く,近年,放射線が,半導体中で電子-正孔対を多く作ることを利用した半導体検出器が,高エネルギー分解能を有する検出器として広く用いられるようになっている。γ線検出用のゲルマニウム検出器はその代表的なものである。また,高速の荷電粒子検出にはチェレンコフ検出器もある。このように粒子1個1個を数える,いわゆるカウンターと呼ばれる検出器のほかに,放射線粒子の軌跡をそのままとらえる霧箱,泡箱,写真乾板(原子核乾板)などもあり,主として素粒子反応の研究に用いられてきている。荷電粒子の運動量を正確に測定するのには,磁場中での軌道の曲りを解析する磁気分析器も有用である。

→放射性崩壊

執筆者:山崎 敏光

放射線の利用

放射線にはその強い透過性,検出の容易さ,化学作用や生物作用を誘起するといった特徴があり,工業,農業,医学など広い分野で利用されている。放射性同位体を用いたトレーサーも放射線利用の一種とみなせるが,別に詳しく記述されているのでここでは触れない。

工業利用

(1)照射利用 物質に放射線を照射するとそのエネルギーが物質に吸収され,化学反応が誘起される。この過程を工業的に利用したプロセスがいくつかある。電線の被覆材として使われているポリエチレンやポリ塩化ビニルは100~130℃で軟化し,耐熱性があまりよくないが,これに加速器を用いて電子線照射を行うと被覆材中に橋架け結合が生じ耐熱性が著しく向上する。このプロセスは日本のみならず,欧米でも広く実用化されており,製品である照射電線は航空機,自動車,電話交換器など広範囲に利用されている。このほか,高分子材料の橋架けを利用したプロセスとして,タイヤ用ゴムシートの照射,熱収縮性ポリエチレンの製造,ポリエチレン発泡材の製造などがあり,いずれも電子線加速器を利用している。

電子線は塗料の硬化にも使われている。モノマー(単量体)とプレポリマーからなる塗料を塗布した表面に比較的エネルギーの低い(250keV程度)電子線を照射すると,モノマーの重合とプレポリマーの橋架けが同時に起こり,塗料が硬化する。この電子線法は従来使用されている加熱による硬化法に比べて,処理時間が短く,塗料中の溶媒量を低減でき,塗膜の光沢や硬度が増すなどの特徴を有している。このほか,木材中にもモノマーを含浸させ,γ線を照射して重合するプラスチック含浸木材(ウッドプラスチック)の製造や,放射線グラフト重合を利用したイオン交換膜の製造などが現在実用化されている。

放射線の滅菌効果を対象とする利用法もある。注射針,注射筒,手術用メス,縫合糸など医療用具の滅菌が60Coのγ線を照射して大規模に行われている。従来,エチレンオキシドガスによるガス滅菌が行われてきたが,人工腎臓など,構造上ガス滅菌が不可能なものがあること,プラスチック製品では残留ガスが問題となる場合があることなどからγ線による滅菌法が注目され,現在世界各国で広く利用されている。

(2)線源利用 β線やγ線を放出する放射性同位体を線源とし,放射線の透過や反射を利用して物体の厚みや密度を測ったり,液体のレベルを測定したりする手法がある。例えば60Coのγ線や90Sr,85Krなどのβ線を鋼板やプラスチックシートに照射し,その透過率から板やシートの厚みを測定することが実際に工場の工程管理として利用されている。製造ライン中,非破壊で連続測定できる点が大きな特徴である。また,同様の原理でタンクや反応容器内の液面や粉体の高さを測ることも可能であり,これらの手法が自動制御として工場内で利用されている。X線発生装置からのX線や60Co,192Irなどからのγ線を対象物体に照射し,その透過撮影図をとることによって,金属の溶接部や構造物の内部における欠陥などを知ることができる。この手法はラジオグラフィーと呼ばれ,有力な非破壊検査法として利用されている。

農業利用

農業においても放射線照射を利用する分野がある。一つは放射線照射によって突然変異をひき起こし,作物や植物を人間にとって好ましい品種に改良する放射線育種である。生育中の農作物や種子,幼菌などに対して60Coや137Csなどγ線源あるいはX線発生装置を用いたγ-ルームやγ-フィールドで照射が行われ成果が上っている。

放射線照射が利用されるもう一つの重要な分野は食品照射である。これは食品の保存性を高める目的で行われるものであり,例えばジャガイモやタマネギの発芽防止,米や小麦の害虫殺滅,香辛料や魚肉類の殺菌など広範囲に及んでいる。

医学利用

医学における放射線利用ではX線写真撮影がもっともなじみ深いもので,診断技術としてきわめて広く利用されている。最近ではコンピューターで画像の再構成処理をするX線コンピューター断層撮影(X線CT)技術が進歩し,普及が著しい。X線のみでなく,加速器からの陽子(プロトン)を使用するプロトンビームCT,γ線や陽電子を放射する核種の標識化合物を対象とする局部に集中させ,放出されるγ線を計測するエミッションCTやポジトロンCTもある(CT検査)。

放射線照射は診断のみでなく治療にも使われている。放射線を患部に照射して,癌や悪性腫瘍などを治療するもので,加速器からの粒子線や60Coのγ線などが利用されている。

→核医学 →放射線医学 →放射線治療

執筆者:石榑 顕吉

放射線のリスク

人間あるいは人間環境に対して放射線がもたらす有害作用の効果を放射線のリスクriskという。放射線防護を考えるうえでもっとも基本的な概念である。狭義には,被曝した個人についてはリスクといい,集団あるいは社会に対するものは損害(デトリメントdetriment)と呼ぶこともある。放射線の有害な影響には多くの種類がある。たとえば被曝した個人あるいはその子孫の健康に対する影響があり,環境汚染と関連した土地の利用制限のように健康とは直接結びつかない影響,さらにはそのような影響に対する不安のような精神的な影響もある。したがって放射線のリスクは,定量的には,放射線被曝によってもたらされる有害影響の数学的期待値,すなわち〈ある影響の人間に対する有害度・重篤度〉と〈その影響の発生確率〉の積の総和として表される。ただし,現実問題としてすべての有害影響を同定しその期待値を計算することは不可能であるので,国際放射線防護委員会は健康への影響に着目し,具体的にはそれを次の3点に分類し,放射線による誘発あるいは誘発確率をもって放射線のリスクとしている。3点とは,(1)放射線が誘発する致死悪性腫瘍性疾患(たとえば白血病),(2)非確率的変化(たとえば白内障)および(3)出生する子と孫にあらわれる重大な遺伝的欠陥である。このうち,腫瘍性疾患と遺伝的欠陥の誘発は確率的事象である。すなわち,その発生確率は被曝線量と正比例の関係にあるとする仮定が,放射線防護への適用上採用されている。1レム(=0.01シーベルト)を全身にほぼ均等に被曝したときの致死悪性腫瘍性疾患および遺伝的欠陥の誘発確率は,それぞれ,10⁻4および4×10⁻5である。非確率的影響を誘発するにはある一定量以上の線量が必要であり,これをしきい線量threshold doseと呼ぶ。通常の被曝では,骨髄造血機能の低下のしきい線量が2000レム,白内障のそれは1500レム,皮膚の美容上容認できない変化については2000レム付近であろうと考えられている。

→放射線障害 →放射線防護

執筆者:稲葉 次郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「放射線」の意味・わかりやすい解説

放射線

ほうしゃせん

radiation

ラジオ・アイソトープ(放射性同位体)の崩壊に伴って放出される粒子線を放射線という(放射線が放出される性質を放射能という)が、広義には素粒子や荷電重粒子などの粒子線を含み、光子であるX線も含まれる。

崩壊に伴って放出される放射線は、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線の3種である。α線はヘリウムの原子核、β線は電子、γ線は光子でもあり非常に波長の短い電磁波でもあり、いずれも気体や固体を電離する。α線は強い電離作用をもった粒子で、そのエネルギーによって異なるが、数センチメートルの空気で吸収されてしまう。β線は厚さ数ミリメートルのアルミニウムを、またγ線は厚さ数センチメートルの鉛をも貫通する。

[桜井 淳]

放射線の影響と許容線量

原子力施設や原子力発電所では放射線被曝(ひばく)が問題となるが、その大部分はγ線とβ線に原因している。人間が被曝した放射線の量はシーベルトSvを単位として表されている。もともとX線はレントゲンを単位として表されており、それは1立方センチメートルの標準状態の空気中に1静電単位のイオンを生じるだけのX線の量と定義されている。障害を生じるのはX線だけでなく、ほかのあらゆる種類の放射線にも共通するため、1レントゲンのX線と同等の物理的効果を生じる放射線の量を求め、それを単位として測った線量をシーベルトということにしている。放射線はその種類によっても、また粒子エネルギーによっても、それぞれ生物体に与える影響はさまざまである。物質に放射線が照射されるとき、物質の受けるもっとも著しい変化は、原子内の電子が放射線によって跳ねとばされてイオンがつくられる電離作用である。生物体の障害もこの電離作用が原因と考えられるので、線量の定義もこれを基礎にして組み立てている。

X線による診断が普及し始めた1930年ごろ、X線の許容線量の国際勧告が専門機関によって初めて出されたが、そのときの値は1日に0.2レントゲンであった。許容線量をさらに切り下げるべきだという議論が国際的におこったため、アメリカでは原子力発電所の環境基準として、敷地周辺において1年に0.05ミリシーベルト以下、人口大集団での平均では0.01ミリシーベルト以下にすることを1972年に決めた。日本の原子力委員会もそれに倣って1975年(昭和50)に原子力発電所周辺の線量目標値を1年に0.05ミリシーベルトとすることを決定した。人間は6シーベルト以上の線量を全身に浴びると、ほとんどの場合死亡する。5シーベルトだと、病院の手厚い看護を受けても死亡する場合が少なくない。ところが1シーベルト以下だと、ほとんど自覚症状も出ない。そして0.25シーベルト以下であると、血液検査など通常の臨床検査では異常を認めることができない。しかし、急性障害はおこらなくても、低い線量でも放射線障害は決してゼロにはならず、遺伝障害や晩発性障害のリスクが残ることが明らかになってきた。放射線の恐ろしさ、障害防止のむずかしさが認識され、許容線量の切り下げの歴史が始まった。

日本では現在、放射線の許容線量は法令によって定められている。1977年の国際勧告をもとに決められたもので、職業人に対しては1年に50ミリシーベルト、一般人にはその50分の1を最大許容量としている。職業人とは放射線を扱う職場で働く人で、彼らの安全のため、個人の被曝する放射線量の測定と定期的な健康診断を義務づけ、十分な防護措置や遮蔽(しゃへい)環境などが設けられている。また、医療用放射線の使用、X線撮影などの検査等に際しても、職業人はもちろん、患者・被験者など関係者のための十分な防護措置、安全対策と基準が設けられている。

[桜井 淳]

放射線防護

原子力施設や原子力発電所では、放射線被曝をできるだけ低く抑えるために、種々の遮蔽設計が施されている。さらに、施設内の放射線レベルは絶えずチェックされ、放射線管理には細心の注意が払われている。放射線環境下で働く人々は、フィルムバッジ、フィルムリング、ポケットチェンバー、アラームメーターなどを身につけ、全身および局部的な被曝線量をつねに知ることができる。フィルムバッジは被曝線量を測定するもっとも一般的な方法であり、特殊フィルムを収めたバッジを衣服のポケットなどにつけておき、一定期間ごとに現像処理することにより、その黒化度からその人が被曝した全線量を知ることができる。フィルムリングは、フィルムバッジを指輪形にし、とくに手先の被曝線量を測定することを目的にしている。ポケットチェンバーは、イオンチェンバーを万年筆程度の大きさにし、携帯に便利なようにした線量計である。使用前に帯電させておき、一定時間後に放射線によっておこった放電量から被曝線量を直読できる仕組みになっている。ポケットチェンバーは、フィルムバッジやフィルムリングと異なり、いかなる場所でもすぐに被曝線量を直読することができる。アラームメーターは、被曝量が設定値に達したときアラームを発する仕組みになっており、原子力発電所内の放射線レベルの高い場所で作業する場合に用いられる。管理区域の出入口にはハンドフットモニターが常設されており、手足の放射能汚染を調べることができる。一定時間の計測後、汚染の有無が表示されるが、アラーム設定値はフォールアウト(地表に降ってくる放射性降下物)の放射能レベルにしてあるのが一般的である。非常に感度のよい検出法が適用されているといってよい。

[桜井 淳]

放射線検出法

放射線の検出法は、放射線の種類によって異なるが、もっとも一般的でしかも容易なのがγ線の検出法である。γ線検出器として広く利用されているのはゲルマニウム半導体検出器であり、波高分析器と組み合わせて核種分析、放射能の絶対測定などに用いられている。この検出器は、γ線の固体中での電離作用を利用したもので、その分解能は1メガ電子ボルトのγ線に対して約2キロ電子ボルトである。この検出器と信号増幅系、8000チャンネル波高分析器(パルスハイト・アナライザー。通常パルハイとよばれている)を組み合わせたものが標準的な測定系とされている。測定データが多い場合は、波高分析器のかわりにコンピュータが利用され、作業の能率化が図られている。

[桜井 淳]

百科事典マイペディア 「放射線」の意味・わかりやすい解説

放射線【ほうしゃせん】

→関連項目RBE|α線|宇宙線|MRI|癌|γ‐フィールド|原子核|原子力工学|原子力産業|原子力電池|原子力発電|原子炉|検電器|シーベルト|腫瘍|人工癌|突然変異育種法|白血病|放射性物質|放射線探傷|放射線治療|放射能

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「放射線」の解説

放射線

ホウシャセン

radiation

物体から放出され,エネルギーをもって運動している粒子(原子核, 素粒子)や電磁波,および加速された荷電粒子の総称.かつて放射線は,1895年にW.C. Röntgen(レントゲン)が発見したX線,およびその後発見された天然放射性核種から放出されるα線,β線,γ線のことであった.粒子としては,α線,β線,陽子,重陽子,中性子,電子などがあり,電磁波としては,紫外線,X線,γ線などがある.物質中を通過するときに,原子や分子を電離させる放射線を電離性放射線あるいはイオン化放射線という.狭義には,電離性放射線を単に放射線とよぶこともある.宇宙には電磁波のほか,陽子や,He,Li,Be,B,C,N,Oなどの原子核も存在するが,これらをまとめて宇宙線という.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

最新 地学事典 「放射線」の解説

ほうしゃせん

放射線

radiation

原子核の状態変化に伴って放出される大きな運動エネルギーをもつ物質を構成する粒子(α線, β線,重粒子線),および光に比べて波長の短い電磁波(γ線やX線)のこと。物質の放射能(放射線を放出する能力)の強さを示す単位としてベクレル(Bq)が用いられており,1秒間に1つの原子核が崩壊することを1ベクレルと定義されている。一方,放射線を受ける側の影響を示す単位としてシーベルト(Sv)があり,人が受けた放射線の人体への影響の度合いを測る際などに用いる。

執筆者:藪崎 志穂

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「放射線」の意味・わかりやすい解説

放射線

ほうしゃせん

radiation

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「放射線」の解説

放射線

世界大百科事典(旧版)内の放射線の言及

【核兵器】より

…3F爆弾の語源は,その爆発過程である起爆用原爆の核分裂fission,重水素の核融合fusion,238Uの核分裂fissionの3段階の核反応の頭文字をとったものである。

[中性子爆弾]

放射線強化弾頭ともいう。通常の水素爆弾の爆風と熱線の効果を抑え,即発放射線,特に中性子線の効果を高め,さらに残留放射能も減少させた核兵器。…

【癌】より

…乳癌に比較的多い。 放射線に感受性のある癌で,根治手術が困難であるか,臓器の機能を保持したい場合は放射線療法を行う。子宮頸癌,舌癌,咽頭癌,喉頭癌,肺癌など,扁平上皮癌や一部の肉腫が適応になる。…

【環境放射線】より

…人間の生活環境にある放射線。広義には人間が受けるすべての放射線をさすが,狭義には患者が医療上受ける放射線と作業者が職業上受ける放射線は含まない。…

【原子力】より

…核分裂エネルギーの大部分(80%以上)は核分裂生成物の運動エネルギーになっている。核分裂生成物の原子核は不安定で,放射線を出して安定な状態になろうとする。放射線を出す性質や能力は放射能とよばれる。…

※「放射線」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...