デジタル大辞泉

「誕生石」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

たんじょう‐せきタンジャウ‥【誕生石】

- 〘 名詞 〙

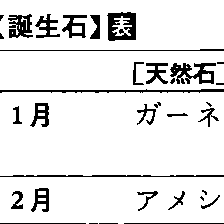

- ① 生まれ月にあてて定めた宝石。一月はガーネット、二月はアメシスト、三月はブラッドストーン・アクアマリン・珊瑚、四月はダイヤモンド、五月はエメラルド・翡翠、六月は真珠・ムーンストーン、七月はルビー、八月は紅縞瑪瑙(めのう)・かんらん石、九月はサファイア、一〇月はオパール・トルマリン、一一月はトパーズ、一二月はトルコ石・ラピスラズリ。これらの宝石を身につけていれば幸福を招くという。〔ウルトラモダン辞典(1931)〕

- ② =たんじょういし(誕生石)

たんじょう‐いしタンジャウ‥【誕生石】

- 〘 名詞 〙 持っていると安産できると信じられた石。また、その石のそばで歴史上の人物などが出産したという伝説をもつ石。また、その伝説。たんじょうせき。

- [初出の実例]「誕生石之碑」(出典:愛媛面影(1867)二)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

誕生石 (たんじょうせき)

12種の宝石を,それぞれがもつ色や象徴によって1年の12ヵ月にみたてたもの。誕生月に相当する各宝石が,着用者に幸運を与えると信じられている。その由来については諸説があって定かではないが,1世紀のユダヤの歴史家ヨセフスの記録によれば,ユダヤ教の大祭司の胸当てbreastplateにはめ込まれた12の宝石がその源であるといわれている。そのほか,旧約聖書の《出エジプト記》にあるイスラエルの12の部族や,12天使,黄道十二宮などに拠るとする説がある。ヨセフスの説が最有力であるが,いずれにしても年代を経て,いろいろな迷信や伝説などが組み合わされ,誕生石の風習が生まれてきたと思われる。誕生石の実際の着用は,18世紀ごろにユダヤ人の間に始まったと信じられている。月ごとにその月に相当する石を順次取り替えて着用する風習もあったが,今では着用者の誕生月に当たる宝石を常時愛用する方法が一般化している。現在行われている誕生石は1912年にアメリカの宝石組合が定めたものが基準になっている。その後各国(日本でも)ごとに多少の特殊性が加えられている。合成宝石をもって定められた誕生石は〈ホープ誕生石〉と呼ばれる。

執筆者:近山 晶

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

誕生石

たんじょうせき

生まれ月にちなんで定められた宝石。起源は、『旧約聖書』の「出エジプト記」に記されている、ユダヤ人高僧の胸に飾られた黄道十二宮をかたどる12の宝石によるとも、『新約聖書』「ヨハネ黙示録」の、新エルサレムの東西南北12の門の12の石垣の基礎石によるともいわれる。また生まれ月の星座に属する宝石を身につけていると、病気や災害を避け、幸運に恵まれるという占星術の信仰が母胎となって、18世紀ころからユダヤ人を中心にヨーロッパで一般化した。月々の宝石の定め方は、時代や民族によって異なるが、フランスのようにとくにそれを定めない国もある。1912年、まったく商業的な目的から、アメリカの宝石小売商組合は季節感や象徴的意味などを考慮して、新しい誕生石を選定した。1937年にはイギリスの貴金属商組合が、これに倣ってイギリスの誕生石を発表。今日の誕生石は、ほぼこの二つのリストが基準となっている。

日本ではこれを不服として、1958年(昭和33)全国宝石商組合が「日本の誕生石」を定めている。日本人好みを表現して、日本古来のサンゴを3月に、東洋の至宝であるひすいを5月に加えたものである。また合成宝石(シンセティック)の普及につれて、合成宝石による新誕生石も生まれ、宝石を選ぶ一つの手掛りとして一般に用いられている。

[平野裕子]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

誕生石

(通称)

たんじょうせき

歌舞伎・浄瑠璃の外題。- 元の外題

- 住吉誕生石

- 初演

- 享保3.11(大坂・竹島座)

出典 日外アソシエーツ「歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典」歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典について 情報

Sponserd by