精選版 日本国語大辞典 「植木」の意味・読み・例文・類語

うえ‐きうゑ‥【植木】

- 〘 名詞 〙

- ① 生えている木。

- [初出の実例]「うちなびく春ともしるく鶯は宇恵木(ウヱき)の樹間(こま)を鳴き渡らなむ」(出典:万葉集(8C後)二〇・四四九五)

- ② 庭や鉢などに植えてある木。また、植えるための木。特に、観賞用に植える木。

- [初出の実例]「もとの山にもみぢの色濃かるべきうへ木どもをそへて」(出典:源氏物語(1001‐14頃)乙女)

- 「この間うゑ木を好みて、異様に曲折あるを求めて目を喜ばしめつるは」(出典:徒然草(1331頃)一五四)

植木の語誌

( 1 )古い時代は「枯木」に対する「うゑき」で、山野に生えている木一般をさす。古辞書の表記が「樹」であることもこれを示している。

( 2 )②に挙例の「徒然草」例が今日の用法に近い、早い時期のものである。徳川幕府の職制の「樹奉行」の名称が正徳年間(一七一一‐一六)に「植木奉行」と改められたこと、「書言字考節用集」には「樹木」の他に「植木」の表記が見られることなどから、遅くともこの時期までに、自然に生えている木とは別のものという認識が一般化したものと思われる。

うえきうゑき【植木】

- 姓氏の一つ。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「植木」の意味・わかりやすい解説

植木(園芸樹木)

うえき

人工的に栽培、管理されている園芸樹木をいう。用途や目的により植木として用いられる樹種は異なるが、美しい緑の葉をもち、あるいはその葉色が変化し、まとまった樹冠を形成し、また乾燥や湿気、温度変化、病害虫などに強いものが植木として望ましい。植木が半完成木あるいは完成木となるまでには、苗木増殖(実生(みしょう)、挿木、取木、株分け)、苗木仕立て、肥培管理などの手順を経るので、移植や手入れが容易であることも植木の条件の一つである。樹種選定にあたっては、植付け場所によって、日当りのよい所を好む陽樹であるか、多少日当りが悪くとも生育する陰樹であるか配慮を要する。また地方によって気候風土にあった代表樹種がある(たとえば、山陰や四国のクロマツ、東海地方のイヌマキ、関東のツゲ、北海道のカツラ等々)。種類は大きく分けて、常緑樹、落葉樹、花木、タケ・ササ類がある。形状からは高木、中木、低木に分けられ、低木は仕立てにより株物と玉物に区別される。

[堀 保男]

植木の条件

根が多くあって土を十分抱えていること、また病害虫が根、幹、葉についていないことなどである。常緑樹では葉色が美しく光沢があってよく茂り、落葉樹では小枝がそろっているものがよい。

[堀 保男]

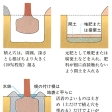

植付け

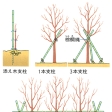

常緑樹では春と秋が適期で、落葉樹は落葉後の秋から新芽の出る前の春までがよい。植付けに際しては植木の根ばちより大きい植え穴を掘り、穴に堆肥(たいひ)、腐葉土などの有機物を入れ、その上にすこし間土(かんど)を入れて、肥料が根に直接触れないようにする。植木を植え穴に納めたら、土ぎめ、水ぎめといってすこし土を入れ、根ばちとよく混合するように水を入れて棒で突きながら土をかける。植付けが終わったら支柱を立てて倒れないようにする。

[堀 保男]

手入れと病害虫防除

若木のうちは生長が旺盛(おうせい)で徒長枝、交差枝、車枝(くるまえだ)が出やすいので、年2回程度刈り込みを兼ねて整枝剪定(せんてい)し樹形をつくる。時期は、常緑樹は新芽の出るころから梅雨ごろまでに、落葉樹は新葉の出る前と梅雨ごろに一度徒長枝をとり樹冠を整える。施肥管理は、冬期は有機物(堆肥、鶏糞(けいふん)、油かすなど)、成長期の春から秋にかけては化成肥料を主として用いる。植木の葉は病害虫に侵されると美しさを損ない生育も悪くなるので、冬期から秋まで定期的に殺虫剤、殺菌剤を散布して予防と防除を兼ねておく。

[堀 保男]

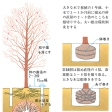

移植上の作業

大きな木や数年以上植え込まれた木は、太根が切られるため移植がむずかしいので、根回しといって1年前に幹の直径の2~3倍のところを円形に根切りして細根が出るようにしておくと、翌年移植しても活着しやすい。掘り上げるときには根に土が十分ついているのが望ましく、土を振るい落とすと移植いたみが激しいので、根についた土を落とさないように根を巻くことを根巻きといい、土に根を絡ませて藁縄(わらなわ)で締めて根ばちをつくる。

植木としての花木は花芽分化の時期があるので、整枝剪定はその性質をよく知り尽くしてから行うのがよい。花期終了後に行うと安全なものが多い。

[堀 保男]

『上原敬二著『樹芸学叢書』全8巻(1961~68・加島書店)』

植木(熊本県の地名)

うえき

熊本県北西部、鹿本(かもと)郡にあった旧町名(植木町(まち))。現在は熊本市北区の北部を占める地域。1889年(明治22)町制施行。1955年(昭和30)吉松(よしまつ)、山本、山東(さんとう)、田原(たばる)、桜井、菱形(ひしがた)の6村と合併。1969年田底(たそこ)村を編入。2010年(平成22)下益城(しもましき)郡城南(じょうなん)町とともに熊本市へ編入。地区の中心市街は1688年(元禄1)宿場ならびに在郷(ざいごう)町としての体裁を整え、味取新町(みとりしんまち)といったが、その後、町を囲むうっそうとした平地林「植木の森」にちなんで改称。南西部は金峰(きんぽう)火山に連なる低山地、北東部に菊池(きくち)川水系の沖積低地がみられる以外は、すべて段丘礫層(れきそう)よりなる台地で、畑作地帯となっている。そのなかを国道3号、九州自動車道が通じ、植木インターチェンジが設置されている。さらに、南部ではJR鹿児島本線、国道208号が走っており、県北の交通の要地をなしている。これに加え、熊本市街に近接する南部は、宅地化、工場進出の好条件をつくりだし、衛星都市的性格も備わり始めている。第二次世界大戦前、養蚕地域の一翼を担った台地では、葉タバコ、野菜栽培が久しく続けられてきたが、昭和40年代前半からの施設園芸農業の定着、拡大とともに、スイカの早出し産地となっている。地区の西に位置する田原坂は西南戦争の激戦地として知られる。

[山口守人]

普及版 字通 「植木」の読み・字形・画数・意味

【植木】しよくぼく

駝伝〕

駝伝〕 そ植木の性、其の本は舒(ゆる)やかならんことを欲し、其の培(つちか)ふことは

そ植木の性、其の本は舒(ゆる)やかならんことを欲し、其の培(つちか)ふことは らかならんことを欲し、其の土は故(ふる)きことを欲し、其の

らかならんことを欲し、其の土は故(ふる)きことを欲し、其の くは密ならんことを欲す。

くは密ならんことを欲す。 に然し已(をは)らば、動かすこと勿(な)く、慮ること勿く、去りて復(ま)た

に然し已(をは)らば、動かすこと勿(な)く、慮ること勿く、去りて復(ま)た みず。

みず。字通「植」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

百科事典マイペディア 「植木」の意味・わかりやすい解説

植木[町]【うえき】

→関連項目北[区]

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「植木」の意味・わかりやすい解説

植木

うえき

植木

うえき

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「植木」の意味・わかりやすい解説

植木 (うえき)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

リフォーム用語集 「植木」の解説

植木

出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報

関連語をあわせて調べる

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

1/16 デジタル大辞泉プラスを更新

1/16 デジタル大辞泉を更新

12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加

10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新