翻訳|economics

精選版 日本国語大辞典 「経済学」の意味・読み・例文・類語

けいざい‐がく【経済学】

- 〘 名詞 〙

- ① 経済現象の法則を研究する学問。理論経済学と応用経済学に大別される。理財学。〔慶応再版英和対訳辞書(1867)〕

- [初出の実例]「未だ読み切れない経済学(ケイザイガク)の独逸書を」(出典:明暗(1916)〈夏目漱石〉三九)

- ② 国を治め、民を守ることを研究する学問。〔厳維‐秋日与諸公文会天寺〕

改訂新版 世界大百科事典 「経済学」の意味・わかりやすい解説

経済学 (けいざいがく)

economics

分析対象による分類

経済学は経済現象を対象とする社会科学の一領域である。主としてその分析対象によって数多くの分野に分類される。まず経済理論はミクロ経済学とマクロ経済学に分けられる。ミクロ経済学は,経済を構成する個別的な経済主体,つまり個人,企業がどのような経済行動を選択するかという問題を分析したり,個別的な産業について,生産技術,生産規模がどのようにして決定されるかということを論じ,さまざまな財貨・サービスの相対価格を分析する。そこでは市場形態,企業組織などについて分析が行われ,一般均衡理論として集成される。ミクロ経済学はときとしては,価格理論,配分理論などと呼ばれる。これに対してマクロ経済学は,一つの国民経済ないしは市場経済全体に関する集計的な経済変量がどのようなメカニズムによって決まり,その間にどのような関係が存在するかということを考察する。すなわち労働雇用量,国民総生産,国民所得,物価水準,利子率,貨幣供給量,財政支出,輸出入,為替レートなどがどのようにして決まってくるか,これらの諸量がどのように変動するかという問題を分析の対象とするわけである。マクロ経済学は雇用理論,所得理論,景気変動論ないしは景気循環論,恐慌論などに分類されることもある。経済学はまた,その対象によって分けられる。金融論,銀行論,農業経済学,工業経済学等々,また最近ではサービス経済学という分野も出てきている。

社会科学としての経済学

経済学は,人間の営む経済行為を直接の対象とし,現実の経済現象の根底にひそむ本質的な側面を引き出し,経済社会の基本的な運動法則を解明することを試みるとともに,貧困の解消,経済的発展の可能性等を探ろうとする。経済現象は,一つの社会ないしは複数の社会において,数多くの人間が,相互に深いかかわりをもちつつ,それぞれの置かれた歴史的,文化的,技術的,制度的な諸制約条件のもとで,どのような経済的行動を選択するかということによって,その特徴が定まってくる。経済学はこのような意味で〈社会〉科学である。と同時に,それぞれの社会のもつ制度的諸条件を明らかにし,そこに置かれた人間がどのような行動をとるかということについて,科学的な方法によって,その法則性を解明しようとする。そのような意味で社会〈科学〉である。

しかし,経済学は通例の意味における科学とは異なる面をもつ。経済学が対象とする経済現象はあくまでも,ある歴史的過程のもとにおける人間の社会的行動にかかわるものであって,繰返しを許さない歴史的な現象である。そこでは,自然科学にみられるような実験は認められないし,同一条件のもとで数多くの観察を行いうるというのもきわめてまれである。したがって,経済学の研究にさいしては,とくに深い洞察力と論理力とが要求される。よくいわれるように,経済学は科学のなかで最も芸術的なものであり,芸術のなかで最も科学的なものである。

貧困と分配,経済学者の原点

経済学はまたすぐれて実践的な面をもつ。経済学者がなにゆえ,経済学に関心を抱き,経済学の研究を一生の仕事とするかというと,貧困と分配(所得分配)の問題に原点をもつことが多い。なにゆえ,ある一つの社会ないし国のなかで,同じ人間でありながら,貧困に苦しむ人々が大勢存在する一方では,暖衣飽食,ぜいたくに飽くことを知らない人々が存在するのか,あるいは世界の多くの国々について,豊かな国々と貧しい国々とが同時に存在するのか。さらに一つの国民の歴史についてみても,経済的に豊かになったり,貧しくなってしまうのはどのような原因に基づくのであろうか。貧困に苦しむ人々に対する人間的なかかわりから経済学に志し,貧困をなくするためにどのような方策がありうるのかということを模索しようというのは,また経済学者たちに究極的に求められているものである。

経済学はこのように経済現象を理解するという科学的な知的努力であると同時に,すべての国民が同じように豊かな生活を営むことができるような状態をいかにしてつくり出すかという実践的な要請をももっている。経済学は冷たい頭脳と温かい心とを必要とするといわれるゆえんである。この経済学のもつ二面性が,経済学の内容をいっそう複雑なものとするとともに,数多くの,そしてときとしては矛盾するような学説を生み出してきた主要因であるといってよい。日本での経済学入門書として最も優れた書物の一つに河上肇の《貧乏物語》(1917)がある。この書物を読むと,貧困の問題が現在もなお経済学の中心的な課題であることをつよく感じざるをえない。河上肇が問題にした貧困というのは,生活に必要なものを十分に享受することができず,自由で人間的な生活を営むことができないような状態を指すが,現代日本においても,このような意味での貧困の解消が重要な問題であることは否定できないであろう。

経済学と客観性

経済学の研究に従事する個々の経済学者は,みずからの個別的な生活体験,その思想的な背景,階級的位置づけから自由な立場に立って,〈客観的〉な分析を展開することが果たして可能であろうか。マックス・ウェーバーによって提起された没価値性は現在もなお経済学研究に当たって大きな問題となって,まず越えなければならない壁を形成しているといってよい。

経済学について,科学としての客観性を強調しようとする立場は,たとえばロビンズLionel Charles Robbins(1898-1984)の《経済科学の本質と意義》(1932)に代表される。ロビンズは経済学を定義して,〈さまざまな希少資源をさまざまな用途に対してどのように配分すれば,与えられた目的を最も効率的に達成することができるかという問題を考察の対象とするものである〉とした。そのとき,どのような目的をとるべきであるかということは経済学者としての立場からは問題とはすべきことではなく,また,資源配分の可能性は,与えられた目的とは無関係に定められるという目的と手段の二分法を前提としたのであった。ロビンズのこの立場は,とるべき手段の適正性,それに伴う費用を重要視するものであって,日本で近代経済学と呼ばれる経済学にとって重要な意味をもつものとなっている。もちろん,J.ロビンソンをはじめとして批判は多いが,ロビンズの考え方は現在にいたるまで近代経済学の指導原理の一つとなっている。

スミス《国富論》

経済学が今日のような形での一つの学問分野としてその存在を確立されたのはA.スミスの《国富論》に始まると一般に考えられている。《国富論》の初版は1776年に刊行されたが,書名は直訳すれば《諸国民の富の性質と原因に関する研究》であり,これは〈政治経済学political economy〉と同じ意味に用いられている(political economyの語が使われなかったのは,1767年刊のJ. スチュアートの著書にすでに使われていたからと考えられている)。

〈あらゆる国の国民が年々消費する生活必需品および便益品はすべて本源的には,その国民の年々の労働によって供給される。それらはこの労働からの直接的な生産物か,あるいはその生産物をもって他の諸国民から購入したものから構成されている〉。この有名な言葉で始まる《国富論》は5編に分けられる。

第1編は,労働の社会的分業を通じて,生産力の改善が最大なものとなり,労働の熟練,技巧,判断が大きく高められるという点に議論の焦点が置かれる。そしてこのような社会的な利益を生み出す分業をひきおこすものは,人々がみずからの利益を求めて交易,交換という経済的な取引を行おうとする人間の本性のなかにある一定の性向にあると主張する。文明社会では多くの人々の協働や援助がなければ一人一人の生活は成り立たない。しかし,人間はつねに他の人々の助力を必要としながら,それは他の人々の仁愛だけに依存するのではなく,その自愛心にもっぱら頼ることによって初めて実現すると考える。このような性向が利己心に刺激されて労働の社会的分業へと導かれる。

分業は市場の大きさによって制約されるが,ひとたび分業が確立されると,各人が自分自身の労働の生産物によって充足されることができるのは,その欲望のうちほんの一部分にすぎなくなってしまう。そして,各人はみずからの労働の生産物のなかで,みずからの消費を超えて余りあるものを,他の人々の労働の生産物と交換することによって,みずからの労働の生産物では満たすことのできない欲望を充足しようとする。このような交換が中心となって一つの商業社会に成長するわけであるが,そこでは貨幣が重要な役割を果たすことになる。貨幣はすべての文明社会において,交換のための普遍的な用具となり,それを媒介としてすべての財貨・サービスは売買され,交換される。このとき,さまざまな財貨の交換価値はどのようにして決まってくるのであろうか。

スミスは,あらゆるものの交換価値は,そのものの所有によってもたらされる力,すなわち,市場にある,労働または労働の生産物に対する支配力に等しくなると考える。貨幣経済のもとではさらに名目価格が決まってくる。労働についても,財貨・サービス一般の場合と同じように,その実質価格は,それと交換されるものの量に依存し,その名目価格は貨幣の量によって決まってくる。

このようにして労働は価値を計るための最も本質的な尺度であるが,資本の蓄積と土地の所有が進行するにしたがって,価値の尺度は労働だけでなく利潤,地代をも考慮に入れなければならなくなる。賃金,利潤,地代が最も適切な技術に対応しているときの商品の価格が自然価格であって,市場で実際につけられる市場価格とは乖離(かいり)することもある。

労働者がみずからの労働の生産物を全部受け取るという本来的な状態は,資財の蓄積と土地所有が進行するにつれて維持できなくなる。農業でも工業でも,労働者の賃金は親方の蓄積から前払いされる。親方は,生産のために必要な資財と賃金・生活維持費の前払いに対して,労働の生産物の分け前を取る。

資本の蓄積は賃金を引き上げる効果をもつが,利潤はそれによって引き下げられる傾向をもつ。また資本家の間の競争によって利潤は引き下げられる傾向をもつ。資本の平均利潤はほとんど計ることができないものであるが,貨幣の利子から推計することが可能である。

スミスはこのようにして,社会的分業から出発して,交換が行われる条件を明らかにし,諸財貨の価格が,賃金,利潤,地代にどのようにかかわっていくかということを論ずる。

労働の生産力は,生産ならびに労働者の生活に必要な資財がどれだけ蓄積されているか,ということに決定的な形で依存する。これらの資財の蓄積が,さまざまな種類の資本となっていく過程が第2編で考察の対象となる。資本は,流動資本として使用されるか,あるいは固定資本として使用される。社会全体の純収入を計算するときには,固定資本の全維持費を控除しなければならないが,流動資本は純収入に組み込まれる。

資本のうち,貨幣が特殊な役割を果たす。貨幣の供給が銀行制度とどのようなかかわりをもつかということが論じられる。つづいて,生産的労働にかかわる資本蓄積の問題が取り上げられ,不生産的な労働にかかわる人々の収入がどのようにして求められるかということが論じられる。つぎに利子の問題が取り上げられ,資本の蓄積に伴って,利子率が下落するという一般的傾向が存在することが示される。

第3編〈さまざまな国民における富裕の進歩の差異について〉は,都会といなかとの間に営まれる大規模な商業を通じて,貨幣経済の拡大が富の蓄積に大きな役割を果たしてきたことをまず述べる。そして資本の割当ては,まず農業に向けられ,つづいて工業に,さらに外国貿易に向けられたときにその効果が最も大きなものとなるが,この自然的な運行はヨーロッパの近代諸国家について往々にして転倒されてきたとする。

アダム・スミスは第4編の冒頭につぎのような文章を提示する。〈政治経済学は,政治家あるいは立法家の科学の一分野として,まず第1に,人民に十分な収入または生活必需品を供与すること,あるいは人民がこのような収入や生活必需品を自分たちで調達することができるようにすることであり,第2には,国家に対して,公共サービスを供給するのに十分な収入を確保しようとするものである〉と。スミスは,さまざまな時代や国民の富裕の進歩について,農業の体系と商業の体系との二つの体系が存在するとする。スミスはここで,重商主義,重農主義いずれの考え方に対しても厳しい批判を展開する。そして,市場経済制度こそ自然的自由を体現したものであるとした。

第5編では,国家主権のなすべき仕事の性質について,またそのために必要な経費をどのようにして調達すべきかという財政ないしは公共経済学の問題が取り上げられる。

200年以上も前に書かれた《国富論》は現在にいたるまで経済学の原型として,古典のなかの古典としての地位を保ちつづけている。たしかに,理論的な枠組みについても,実証的分析についても,また歴史的考察についても,《国富論》のなかでスミスが述べていることの多くについて,不十分ないしは不正確な点が少なくない。またその自由放任主義に基づく哲学的背景も必ずしも現代的な状況に適合するものではない。しかし,スミスが《国富論》のなかでふれた問題,それに対する考え方は経済学のあるべき姿を鮮明にしかも含蓄豊かに提示したものであって,経済学の原型としての意味を現在もなおもちつづけている。

社会的分業を出発点として,労働こそ社会の発展の本源的な力であることを明確にして,市場的交換の意味を探ることによって,商品,貨幣,資本,産業組織,資本主義的再生産過程などの理論を展開し,資本主義的市場経済制度のもとにおける経済循環の過程を解明し,さらに市場経済社会における国家の果たすべき経済的役割を分析したのであった。

リカードによる継承

スミスの経済学は,その後D.リカードによっていっそう精緻(せいち)な論理的体系を装うことになっていった。リカードは資本主義経済を構成する経済主体を,地主,資本家,労働者の三大階級に分けた。そして,社会の総生産物がこれらの三大階級に地代,利潤,賃金の形で分配されるわけであるが,この分配の決定する法則を見いだすことが経済学の主要な問題であると考えた。リカードはまず,財の価値がどのようにして定まるか,つまり価値論を展開する。それは,各財の価値は,その生産に必要な労働量の相対的投下量によって定まり,その労働に対して支払われる賃金の大きさによって定まるものではないということを明らかにする。この原則は,機械その他の固定的な資本が使用されるとき修正を必要とする。さらに,リカードはスミスの地代論を批判して,地代を決定するものは,限界的土地との間の生産力の格差であるという主張をした。

貧困,分配の問題を真正面から取り上げたマルクス

アダム・スミスの経済学は,各人の利己心が最大限に発揮することのできる自由放任の経済のもとで社会的な見地からしても望ましい資源配分が求められるという主張に基づいていた。そこには,経済学の本来的な問題意識である貧困ないしは分配の問題は影をひそめている。貧困,分配の問題を真正面から取り上げたのがK.マルクスである。しかしマルクスは,貧困の問題を個別的な,偶然的な現象としてとらえるのではなく,生産と交換関係によって規定される階級間に存在する対立からの必然的帰結として理解しようとした。歴史上の各時点で,社会の経済的構造を基礎として,その上に,政治的,法律的,文化的な上部構造が規定されるという,唯物史観に基づいて,資本主義経済における経済循環のメカニズムを解明し,分配の問題を剰余価値の概念を用いて分析した。資本家階級は,労働者階級が生産したもののうち,商品としての労働に対する市場での評価=賃金を超えた価値(剰余価値)を獲得することを明らかにすることによって,資本主義的生産過程における蓄積のメカニズムを明らかにした。

資本主義的生産方法をその歴史的な関連において明らかにし,剰余価値の概念を用いて,資本主義的生産の特徴を暴露するという二つの点にマルクスの主要な貢献があった。そしてそれは,マルクス経済学者が科学的社会主義と呼ぶ,資本主義のつぎに来るべき歴史的発展段階の形態をも明らかにしたものであった(〈資本論〉の項参照)。

日本の経済学の2類型

日本の経済学はマルクス経済学と近代経済学の二つの類型に分けられる。このような分類は学問的な観点から必ずしも適切なものではなく,また実際の経済学の学習,研究という面からみても有用なものではないように思われる。しかし現実には,経済学者の多くはこの二つの類型のいずれかに分属され,それぞれ異なった研究者集団を構成し,また経済学に対する考え方もときとしてきわめて対照的なものをもっている。

マルクス経済学は,資本主義経済を一つの歴史的な段階における経済制度としてとらえ,そこでの経済循環の運動法則を明らかにし,その経済秩序の本質を解明すると同時に,そこに発生する矛盾を解決するためのプログラムを求めようとする。その基本的視座は,資本主義経済における支配的な役割を果たす資本家階級と,それと共生する国家権力に対してつねに批判的な姿勢を貫こうとする。

これに対して,ふつう近代経済学といわれる経済学の考え方は必ずしも共通した史観をもたないし,また厳密な意味で共通の分析視座をもたない。むしろ,現実の経済現象をできるだけ中立的な立場に立って観察し,分析することによって,理論的考察を打ち立てようとするものであるといってよい。しかし,近代経済学の起源は,1870年代,W.S.ジェボンズ,C.メンガー,L.ワルラスによって導入された限界学説の考え方に始まるといわれるように,経済人の概念を使って,その合理的な行動を分析することによって,経済循環のメカニズムを解明しようとする立場が貫かれているといってよい。

合理主義経済学と歴史的・制度的経済学の2潮流

経済学の歴史を振り返ってみると,その基本的な考え方に二つの大きな流れが互いに交錯しながら存在することがわかる。一つの流れは合理主義経済学とも呼ぶべきものであり,もう一つの流れは歴史学派ないしは制度学派の経済学の考え方である。

合理主義の経済学というのは,経済主体である人間に関して,その性向は絶対的な,不変的なものであって,人間の本性に基づくものであって,歴史的,制度的な諸条件には無関係なものであるというものである。

これに対して第2の流れは,さまざまな財貨・サービスの生産,交換に関する制度的諸条件に対応して,人々の行動規範がおのずから制約され,規定されるという考え方である。この第二の流れは,生産手段の所有関係に重点を置こうとするマルクス経済学,歴史的条件を強調する歴史学派,文化的,制度的な諸要因を強調しようとするT.ベブレンに始まる制度学派などをあげることができよう。

この二つの考え方は経済学の歴史の流れのなかで,あるときは合理主義的な考え方が主導的となり,またあるときには歴史的,制度的な考え方が主流を占めることがあって,いわば共存しながら経済理論の基礎を形成しているといってよい。

理論と実証

経済学はそれを一つの科学としてとらえるとき,理論と実証という両面をもつ。この二つの面は相互に関連し合い,理論と実証との間の交錯のなかに経済学の研究が進められてきたといってよい。

理論は,経済現象をどのような視点でとらえ,経済循環のメカニズムをどのように理解するかということを明らかにするものである。それは,断片的な観察の集まりではなく,また主観的な主張の表現ではないことはもちろんである。経済社会の歴史的,文化的,制度的な諸条件を一つの整合的な理論体系として定式化し,経済主体の行動様式を類型化して,経済循環の構造を模型化することによって,経済現象の表層的な関係と,その背後に存在する実態的な側面を分析しようとするのが経済理論である。理論は一方では,さまざまな経済現象に関する歴史的な考察,具体的な事象に関する知識,統計的なデータの蓄積,社会的,制度的な諸条件に基づいて,その基本的な枠組みの構築がなされるとともに,他方では,理論的な命題が現実の条件に妥当するかどうかということの検証が行われる。この実証を通じて,理論の前提条件に関して,その修正ないしは否定がなされ,新しい理論の構築が試みられることになる。しかし,経済学における理論と実証とは必ずしも自然科学の場合のように類型化されたものではなく,そこには経済学者の洞察に基づく面が多い。

経済学は他の社会科学に比して,その体系化が早くから試みられ,その抽象度も高い。さらに,実証的,統計的な資料の蓄積も格段に大きい。また,政策的なかかわりも大きく,実践面においても重要性がきわめて高いといってよい。そして,その長足の進歩を可能にしたものは経済統計の蓄積である。もともと経済学の対象が市場で交換される財貨・サービスを分析するということであったわけで,価格によって計ることができるという特徴をもっていた。したがって,経済学が対象とするものについて,計量化可能という前提は,ある意味ではきわめて自然なものであるといってよい。とくに,第2次大戦後,世界の多くの国々で,政府が中心となって経済統計の収集に大きな努力が払われると同時に,コンピューター技術の長足の進歩によって,大量の統計データを処理し経済予測,理論の検証ないしは政策効果の測定などに効果的な形で用いられるようになってきた。

とくに1940年代後半から50年代の初めにかけて開発されていった計量経済モデルの作成は経済政策の立案過程だけでなく,経済学研究のあり方に対しても無視できない影響を与えることになった。計量経済モデルはもともと,ケインズ経済学の考え方を一つの数学的な理論モデルの形に定式化し,統計的なデータを基にして,その構造パラメーターを推計しようとするものである。一つの国民経済の重要な経済的特徴を表現する模型としての意味をもつものである。計量経済モデルが当初作成されたときには規模の小さなものであって,その全体的な構造は経済学の理論的考え方を適切に表現したものであった。その後,計量経済モデルは大型化され,その経済学的な構造を把握することは容易でなくなってしまった。

計量経済モデルの開発にならんで最近注目されているのは高度な統計的手法,とくに時系列分析の応用である。時系列分析はもともと自然現象の解析のために考え出された分析手法であるが,きわめて多様な要因が複雑に錯綜している経済現象の解明にも有効で経済理論の不備を補うという意味で使われることが多い。

経済学の危機

1960年代の終りころから80年代にかけて,世界の国々は,資本主義と社会主義とを問わず大きな変動を経験してきた。とくに先進資本主義諸国について,第2次大戦後1960年代前半まで約四半世紀にわたって,かなり安定的な経済成長を実現することができたわけであるが,60年代の後半になってから,さまざまな形での不均衡現象が顕著な形で現れるようになってきた。そして,ケインズ経済学を基調とする近代経済学について,その現実的妥当性が問われるようになり,その理論的整合性についても多くの問題が提起されるようになってきた。近代経済学の分析的枠組みは本質的には均衡分析のそれであって,70年代から現在にいたる資本主義経済の大きな変動過程ないしは不均衡過程を的確に分析することが困難になってきたからである。

現在のこのような状況は,1929年ニューヨーク株式市場の大暴落,それにつづく30年代初めの世界的大不況における経済学のあり方と共通する面を少なからずもっている。当時の支配的な考え方であった新古典派の経済学によっては,このような大恐慌の生成,長期的停滞,非自発的失業の大量発生という現象を的確に説明することができなかった。そのときJ.M.ケインズによって新しい経済学の考え方が提示され,このような現象を説得的に分析するとともに,経済の安定化,完全雇用の実現のための政策的プログラムの輪郭が明らかになった。J.ロビンソンのいうように,20世紀における経済学の第1の危機は,ケインズ経済学の出現によって解決されたのであった。しかし,現在進行中の経済学の第2の危機については,それを解決すべき新しい考え方はまだ見いだされていない。

→経済学説史 →経済史学 →経済人類学

執筆者:宇沢 弘文

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「経済学」の意味・わかりやすい解説

経済学(学問)

けいざいがく

political economy 英語

economics 英語

économie politique フランス語

politische Ökonomie ドイツ語

Wirtschaftswissenschaft ドイツ語

経済学は社会科学の中心をなし、分析用具のもっとも発達している学問である。およそ人間は、本来経済活動を営むことなしには人間としての社会生活を営めない。人間以外の動物も本能に従ってその生存維持に必要な物資調達の活動をするが、それは経済活動とはいえない。人間だけが、生物としての生命の再生産だけでなく、その社会生活をも再生産するために、自然に対して能動的に働きかけ、それを変形して目的を達成している。したがって、経済活動は人間が人間になった当初からあったわけであるが、経済学という学問はきわめて新しい学問で、近世のせいぜい200年来のものである。記録された歴史をみても、古代および中世においては、経済活動については記してあることも少なく、もっぱら政治と戦争、あるいは精神文化について語っている。それは、経済活動がその社会全員の仕事ではなく、奴隷あるいは農奴という自由をもたない被支配階級の手に任せられ、政治や戦争、あるいは精神文化が支配階級に独占されていたからである。経済活動は縁の下の力持ちともいうべき陰の存在であり、貧しい家族維持のためのものと、支配階級の豪華な生活のための貢物(こうぶつ)に捧(ささ)げられていた。しかし近世社会に入り、被支配階級が自由民になるにつれ、陰の存在であった経済活動が表面に浮かび上がってきた。しかもその活動が、自己の家族や支配階級のためのものであることをやめ、商品生産に転化したときから問題が始まる。商品の分析、すなわち市民社会とくに資本主義経済の分析が、偉大な経済学者アダム・スミスやカール・マルクスによって科学的に行われて、経済学が成立し発展してきた。このように、資本主義経済の把握が経済学を成立させたとみると、それをとらえる三つの方法が経済学200年の歴史のなかから浮き上がってくる。

[一杉哲也]

経済循環と純生産物

第一は、それを循環としてとらえるものである。すなわち経済とは、人間が生きてゆくに必要な財を、生産手段(道具)の助けを借りて労働により自然に働きかけることによって生産し、ついでそれをあるルールに従って分配し、そして消費する過程であるとみる。そして消費は、次の意味で生産に還流する。(1)消費は労働力の再生産である。労働力とは、人間が固有に保有している、物をつくりだす能力のことであり、人間は食べて、着て、住んで、寝ることによって労働力を再生産することができる。(2)生産物を消費しないで残すということ、すなわち蓄積することは、次期の生産をより大きくする契機となる。(3)資本主義経済では、消費とは消費財を買うという形となり、蓄積とは投資財を買うという形になる。つまり、ともに生産物に対する有効需要となって生産に還流する。かくて、生産→分配→消費→生産という循環ができあがることになる。

しかし、経済循環を正確に把握するためには、循環の幅を確定しておかなければならない。経済学ではそれを純生産物net productに求めるのが通常である。純生産物とは、ある地域(たとえば国)において、ある期間(たとえば1年間)にまったく新しく生み出された生産物の大きさをいう。たとえば、F・ケネーは、純生産物を、農産物からその種子と肥料に該当する部分をとった残りと考えた。農産物だけを純生産物たりうるとするのは一見奇異かもしれない。しかし、1粒の小麦の種を地面に播(ま)くと、やがて5粒の小麦が生えてくる。そこで5-1=4が純生産物であるというように、農産物の場合、純生産物概念が非常にわかりやすいことは確かである。ケネーは、この純生産物が、農民、地主(貴族)、商工業者にどのように分配されてゆくかを、「経済表」によって示した。経済循環を初めて的確な形で示したのはケネーなので、彼は経済学の母とされている。

そして純生産物概念は、マルクスの労働価値論と再生産表式分析によってより精密化され、やがて国民所得概念となって統計的に把握可能になる。国民所得は、生産、分配、支出の3面から測定できるので、国民所得によって経済循環そのものをとらえることができる。これが循環の経済学ないし所得分析である。そして、国民所得の大きさが有効需要によって決まるという原理を提起して、循環の経済学を体系化したのがJ・M・ケインズであった。

[一杉哲也]

価格の機能

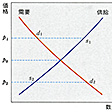

経済のとらえ方の第二は、それを価格の機能によって維持されている社会的秩序であるとみるものである。いま需要・供給の法則を示す図において、価格がp1であると需要はd1、供給はs1、供給のほうが多いから売れ残りが出る。すると供給者は売れ残りを避けるために、競争して価格をせり下げるであろう。その結果、価格がp2になると、今度は需要超過となる。かくて需要者が競争して価格をせり上げるであろう。こうして価格がp0に至ると、需要・供給が均等するから初めて売買が行われることになる。このように、(1)価格は需要・供給の不一致によって動かされるが、しかし、(2)需要・供給は価格を目安(バロメーター)として決定される。この二つの性質によって、やがて価格は需要・供給を一致させ、取引が行われるに至る。これが価格のバロメーター機能といわれるものであり、これあるがために資本主義経済は機能することができるのである。

ところで価格とは交換比率にほかならない。交換は分業を前提とする。A・スミスは分業論から説き起こした。有名な、ピンの製造に始まって、生産工程の分業、職業の社会的分業と進み、その結果生産は飛躍的に増大する。各人は自分の能力が十分発揮できる職業を選ぶようになり、たとえば哲学者と町のポーターの分業などが行われ社会の進歩をもたらす。異なった能力の存在が社会を進歩させるのは人間にだけ特有なものであって、イヌがマスチフ、グレーハウンド、スパニエルまたシェパードとそれぞれ能力や特質が違っていても、イヌの社会の進歩にはなんの役にもたたないのである。さて、分業の結果、各人は自分の必要とする生活資料のほんの一部しか生産せず、そのほとんどを他人の生産に依存しなくてはならなくなる。かくて交換が必要となる。さらに、分業による生産物は商品として売られるので、分業は市場の大きさによって制限される。市場=分業=交換=価格の機構、いわゆる市場機構によって資本主義が機能することを初めて明快に説明したのがスミスであり、このゆえにスミスは経済学の父とされるのである。

ところで、価格の機能が働くためには競争が必要である。しかし、資本主義は独占という怪物を発生させ、それによって価格の機能が麻痺(まひ)するようになる。かくて経済学は、どのような独占がどのように価格機能を変え、麻痺させるかを分析することを要求される。これが価格の経済学ないし価格分析である。

[一杉哲也]

生産様式

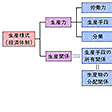

第三に、経済をその内的動因に基づいて歴史的に変化する体制としてとらえる方法がある。マルクスは、ある時代を特徴づける経済のあり方を生産様式(経済体制)と名づけ、それが生産力と生産関係の2要因から成り立っているとした。生産力とは、その時代の分業の度合いのもとに、労働力と生産手段とが結び付いて得られる生産物の量と質によって具体的に表現される。次に生産関係とは、生産手段の所有関係、すなわち、だれが生産手段を所有しているかという関係である。後者が重要なのは、まず生産手段を所有する階級と所有しない階級という視点がここにあるからであり、ついでそれが社会的総生産物の分配を決定するからである。

いま、ある期間に得られた総生産物を三つの部分に分けてみる。一つは生産手段の補填(ほてん)部分であり、生産物をつくるのに用いられ、消耗された物的生産手段を補填するために備蓄される。一つは労働力の補填部分であり、これを消費することによって労働力が維持される。この二つによって、次期の生産力は、少なくとも当期と同じに確保される。総生産物からこれらを引いた残りは剰余surplusとよばれ、これは生産手段の所有者のものとなる。すなわち階級的分配である。いまこの剰余を、生産手段の所有者が、生産過程に再投入しないという意味で浪費したとすれば、次期の生産力は伸長しえない。もしこれを蓄積すれば、それは労働力と生産手段の質を向上させ、量を増大することに用いられ、それらがより深い分業をもたらし、それによって次期の生産力は高められ、より多くの生産物が得られるであろう。より高い生産力を物質的基盤として社会の発展が可能になるのだから、剰余の蓄積こそ社会発展の原動力といいうるであろう。

このように生産関係が分配を決定し、それが生産力に反映するという仕組みが生産様式であり、マルクスとその後継者たちによって、人間の歴史上五つの生産様式が区別されている。すなわち、生産手段がすべて共有であり、したがって階級のなかった原始共同体、労働力の保有者である奴隷が同時に生産手段として奴隷所有主=貴族に所有される奴隷制、土地という生産手段が王侯によって所有され、労働力の保有者である農民がその土地に拘束された状態にある封建制、資本という新たなそして最強力な生産手段を資本家が所有し、労働者が自らの労働力を資本家に売る形で生産が行われる資本主義、そしていっさいの生産手段がふたたび社会の共有になり、階級がなくなるという社会主義がこれである。

なお、ある体制のなかに階層が分化するのは分業のためである。このため、階級がないはずの社会主義社会にも、分業がある限り階層は存在する。ノーメンクラツーラ(支配階層)がその好例であろう。

マルクスはまた、一つの生産様式がその内部から生ずる矛盾によって、必然的に次の生産様式に移行すると考えた。生産手段の所有関係である生産関係は、ひとたび成立すると固定化しがちである(だれでも自分のもっているものは固守しようとする)。それが生産力の発展を阻害するようになると、生産力の新しい担い手が中心となって生産関係を破壊し、新しい生産関係に基づく新しい生産様式をつくるようになる。こうして生産様式は移行する。

さらにマルクスは、生産様式を下部構造とよび、これを土台として、その上にいっさいの社会の仕組み、すなわち政治、法律、文化、道徳、風俗、そしてイデオロギー(人間のものの考え方)などが上部構造として構築され、これが下部構造によって動かされ規制されると考えた。不景気という下部構造のあり方は、女性のスカートまで長くする。あるいはフランス封建制の末期における絶対主義という政治形態を考えてみると、一方において封建的特権をもつ貴族僧侶(そうりょ)階級、他方において経済的実力を蓄積して政治的発言力を強めた新興ブルジョア階級、この両者のバランスのうえにたったのが、強大な権力をもつ国王であった。彼の権力は貴族階級の支持によってのみ保たれるが、彼らは封建的特権によって租税を払わない。したがって財政面では国王はブルジョアに依存せざるをえないが、彼らはその代償として政治的発言力を強くする。こうしてバランスはしだいに後者に傾き、やがてバランスは崩れ、封建制は大革命によって資本制へと移行した。絶対主義とは、封建制末期の下部構造に対応する政治形態にほかならなかった。

以上が体制の経済学である。こうして経済学は三つの分析手法をもって現在に至っている。

[一杉哲也]

『E・ハイマン著、喜多村浩訳『経済学説史』(1950・中央公論社)』▽『J・A・シュムペーター著、東畑精一訳『経済分析の歴史』全7巻(1955~62・岩波書店)』▽『K・マルクス著、岡崎次郎・時永淑訳『剰余価値学説史』全9冊(大月書店・国民文庫)』

経済学(サミュエルソンの著書)

けいざいがく

Economics

P・A・サミュエルソンの書いた経済学の入門書。1948年の初版以来、近代経済学の典型的教科書として版を重ね、各国語に翻訳されて世界的ベストセラーとなる。彼は、一時は、ケインズ的マクロ分析と古典派的ミクロ分析を総合した「新古典派総合」の立場にたったが、その後この立場を捨て、各種の新理論を取り入れて編まれるようになった。

[一杉哲也]

『都留重人訳『経済学(原書第11版)』全二冊(1981・岩波書店)』

百科事典マイペディア 「経済学」の意味・わかりやすい解説

経済学【けいざいがく】

→関連項目行動科学

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「経済学」の意味・わかりやすい解説

経済学

けいざいがく

economics

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の経済学の言及

【サミュエルソン】より

…20世紀を代表するアメリカの経済学者。インディアナ州に生まれ,1935年シカゴ大学卒業,36年ハーバード大学修士,41年博士。…

【新古典派総合】より

…J.M.ケインズ以前のいわゆる新古典派経済学とケインズ経済学(ケインズ学派)を総合して考える現代経済学の正統的な立場を表した言葉であり,1960年代にP.A.サミュエルソンがその著名な教科書《経済学》によって広めたものである。新古典派経済学によれば,経済学は一定の資源をいかに有効に配分するかということをその課題とする。…

【市場】より

…こうして市場は,場所からいっても機能からいっても局所的なものでなく,社会的機能をもつがゆえにそうなるのだが,他の社会制度からの限界づけや他の制度との調和を伝統,慣行,法規則などのかたちで制度に組み込んだ売買の制度であるといえる。(3)ところで経済学では,いっそう抽象的なかたちで市場を構想する。それによれば市場とは,いわば無名の経済人(ホモ・エコノミクス)たちがセルフ・インタレストを動機にして自由に作用しあい,各財・サービスの需要・供給関係を価格によって調整していく機構(メカニズム)である。…

【実証経済学】より

…経済学の方法論に関する一つの考え方。経済学は,ある理論的仮説にもとづいて,論理的・演繹(えんえき)的方法によって,理論的命題ないしは政策的命題を導き出し,経験的ないしは実証的分析を通じて,これらの命題が正しいかどうかということを検討する。…

※「経済学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...