共同通信ニュース用語解説 「中東戦争」の解説

中東戦争

第2次世界大戦後、英国の委任統治下にあったパレスチナについて1947年、国連でユダヤ人国家・アラブ人国家・国際管理地区の三つに分割することが決議された。これに基づき、翌年にユダヤ人国家としてイスラエルが独立を宣言した。アラブ系パレスチナ人や近隣のアラブ諸国はこれを認めず宣戦を布告し、第1次中東戦争が勃発。73年の第4次戦争まで大規模な軍事衝突が続いた。アラブ系のパレスチナ難民が増加。イスラエルとパレスチナ国家の樹立を目指す当事者間の和平交渉は難航している。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「中東戦争」の意味・読み・例文・類語

ちゅうとう‐せんそう‥センサウ【中東戦争】

- 一九四八年五月のイスラエル国家の成立宣言に始まったイスラエルとアラブ諸国の一連の武力紛争。

- [ 一 ] ( 第一次 ) パレスチナ戦争、独立または解放戦争(一九四八‐四九)。国連のパレスチナ分割案採択をめぐって勃発、イスラエル有利のうちに休戦協定。パレスチナの分割が決定的となり大量の難民が出た。

- [ 二 ] ( 第二次 ) スエズ戦争、シナイ戦争(一九五六)。スエズ運河国有化宣言を行なったエジプトがイスラエル船舶の運河航行を拒否したことに端を発する。イスラエルとこれを支援するイギリス・フランス軍がエジプトを攻撃、国際世論の激しい非難をあびた。

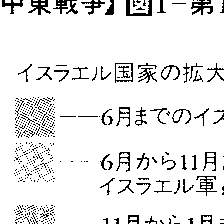

- [ 三 ] ( 第三次 ) 六月戦争、六日戦争(一九六七)。シリア・イスラエル間の対立激化とエジプトのチラン海峡封鎖を機に勃発。イスラエル側の奇襲により、その一方的勝利に終わる。イスラエルはシナイ半島など占領地をさらに拡大した。

- [ 四 ] ( 第四次 ) 十月戦争またはラマダーン戦争、ヨーム・キツプール戦争(一九七三)。中東の現状打破を狙ったエジプト・シリアがイスラエルに奇襲攻撃をかけた限定戦争。これに伴いアラブ側がとった石油戦略は、先進工業諸国に石油危機をもたらした。

改訂新版 世界大百科事典 「中東戦争」の意味・わかりやすい解説

中東戦争 (ちゅうとうせんそう)

1948年5月のイスラエル国家成立を機に始まったアラブ諸国とイスラエル国家の間の一連の戦争。アラブ・イスラエル紛争ともいう。とくに,大規模な戦闘を伴ったものとしては,第1次(1948-49),第2次(1956),第3次(1967),第4次(1973)の4回を数えるが,このほかにも空襲,コマンド作戦,内戦など紛争はさまざまな形で連続している。

戦争の起因は,19世紀後半以降,パレスティナを〈約束の地〉として,ここにユダヤ人国家を建設しようと活発な植民活動をつづけたシオニズム運動と,これを新たな中東支配の道具として利用しようとした西欧列強の政策に求められる。なかでも,第1次世界大戦中のイギリスは,ユダヤ人シオニストに対しては,1917年のバルフォア宣言で〈パレスティナにユダヤ人の民族的郷土を設立する〉ことを認め,同時にアラブに対しては,フサイン=マクマホン書簡のように,戦後のアラブ国家の樹立を約束するという矛盾する行動を示した。第1次大戦後パレスティナはイギリスの委任統治の下に入った。この下で,〈ユダヤ人対アラブ〉という対立図式が設定され,両者の対立は増幅されしばしば流血の暴動へ発展した。パレスティナの騒乱はやがて周辺のアラブ諸国にも影響し,また1930年代に入ってドイツで反ユダヤ主義を掲げるナチスが台頭し政権を握ると,大量のユダヤ難民が発生した。一方,イギリスはナチズムの中東への浸透を恐れ,こうしてパレスティナの事態はアラブ,イギリス各政府の共通の関心事となり,30年代を通じてアラブ諸国がパレスティナの問題に介入してゆく。第2次大戦後,経済的に疲弊したイギリスにはもはや事態を抑える力がなく,47年2月パレスティナ問題を国連にゆだねることに決定した。4月,国連特別総会が招集され,国連パレスティナ特別委員会United Nations Special Committee on Palestine(UNSCOP)の報告に基づき,11月29日国連総会はパレスティナの分割を決議し(パレスティナ分割決議),イギリス政府は48年5月15日をもって委任統治を終結することを決定した。

第1次

パレスティナ分割をいっさい認めないアラブ側はユダヤ人に対するゲリラ闘争を展開,ユダヤ人側は分割案を受け入れ建国を準備するかたわら,シオニストのテロ組織はエルサレム近郊のディル・ヤーシーン村を襲撃,住民を虐殺し,パレスティナの村々にユダヤ人部隊に対するパニックをひきおこした。1948年5月14日夜イスラエル国の独立が宣言されると,アラブ諸国軍は一斉にパレスティナに進撃した。アラブ側によってパレスティナ戦争と呼ばれ,イスラエルはイスラエル独立戦争(解放戦争)と呼んだこの戦争は,最初数の上でイスラエルを圧倒するアラブ側に有利であったが,アラブ側は内部に,パレスティナに領土的野心を抱くトランス・ヨルダンと,エジプト,サウジアラビアとの相互不信をはじめ多くの対立を抱えていた。戦争は停戦と戦闘再開を繰り返し,11月にいたりイスラエル優勢のうちに安全保障理事会の休戦決議が発効し,イスラエルは49年2月エジプトとロードス島で休戦協定に調印したのを皮切りに,3月レバノン,4月トランス・ヨルダン,7月シリアと休戦協定を締結した。この結果,パレスティナ全体の80%はイスラエルの支配に入り,東エルサレムを含むヨルダン川西岸はトランス・ヨルダンに併合され,またガザはここを占領したエジプトの支配下に入った。国連安保理事会は49年8月国連休戦監視機構(UNTSO)およびアラブ,イスラエル双方から構成される混合休戦委員会(MAC)を設置し,49年12月の総会で国連パレスティナ難民救済事業機関United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East(UNRWA)が設置された戦後のアラブ世界を襲ったのは,政治変革の嵐であった。1952年7月エジプトで青年将校団の革命が発生し,国王を追放した(エジプト革命)。第2次大戦後アジア,アフリカのナショナリズムが高揚する一方,東西冷戦はアメリカの対ソ戦略を中東に広げ,55年にはバグダード条約機構が成立し,対ソ包囲網の一翼を担った。ナーセル・エジプト大統領はこのようなアメリカの戦略に反対するとともに,パレスティナ・ゲリラとイスラエル軍の衝突がもたらす国防上の必要から武器の入手先を求め,55年9月エジプト・チェコスロバキア間に武器協定が結ばれた。ナーセルの権威を決定的に高めることになったのは,56年7月26日ナーセルがアスワン・ハイ・ダム建設資金捻出のためスエズ運河会社の国有化を宣言してからであった。アメリカ,イギリスそれに世界銀行は,ダム建設融資に同意していたが,ナーセルのソ連接近のため融資を撤回したことでナーセルを激怒させたのである。国有化宣言を自国の権益への挑戦とみた英仏両国およびゲリラ侵入に手を焼くイスラエルが協議を重ね,56年10月29日イスラエル軍はシナイ半島のエジプト軍を攻撃した。英仏両国は,30日エジプト,イスラエルに対し,停戦およびポート・サイドなどの英仏軍による一時駐留などの最後通牒を発し,エジプトが拒否するや,英仏軍はエジプト侵攻を開始し,11月6日ポート・サイドを占領した。一方,10月31日招集された安保理事会が英仏の拒否権で麻痺(まひ)すると,11月1日国連緊急総会が開かれ,2日停戦決議が採択され,4日には国連緊急軍(UNEF)の設置が決定した。イギリス,フランス,イスラエル3国は米ソをはじめ国際世論の非難を浴びて孤立し,ついに停戦・撤兵に同意した。イスラエルはティラン海峡通過を認められることになった。一般にはスエズ戦争またはスエズ動乱と呼ばれ,イスラエルはシナイ作戦と呼んでいる。

第3次

スエズ戦争によってナーセルは一躍アラブの英雄となり,ナーセルのパン・アラブ主義は1958年にエジプト,シリアのアラブ連合結成によって絶頂期を迎えた。しかし,61年シリアのアラブ連合脱退を機にナーセルの威信にかげりが見え始めた。このためナーセルはエジプト国内では社会主義路線を進め,対外的にはイエメン内戦へ軍事介入し,再びアラブ世界のリーダーシップを回復しようとした。66年2月シリアでバース党左派政権が誕生すると,この政権はパレスティナ・ゲリラのファタハの対イスラエル闘争を支援したため,イスラエルとの緊張が高まり,イスラエル,シリア両軍の衝突にまで発展した。67年5月,ソ連とシリアからナーセルのもとへ,イスラエル軍がシリア攻撃のため大兵力を集結しているとの誤報がもたらされた。ナーセルは座視することによって権威が失墜することを恐れ,5月14日エジプト軍を警戒態勢におき,15日軍の一部をシナイ半島へ進駐させた。16日エジプトはUNEFの撤退を求め,ウ・タント国連事務総長は18日これに同意した。5月22日エジプトはティラン海峡を封鎖し,24日安保理事会が招集されたが,危機を鎮静化できないまま,30日エジプトはヨルダンと軍事同盟条約を締結した。イスラエル国内では,この機に及んでもなお慎重なエシュコル首相に批判が噴出し,6月1日挙国一致内閣が成立,国防相にスエズ戦争の英雄ダヤンが就任した。6月5日早朝イスラエル空軍機はエジプト,シリア,ヨルダンの空軍基地を爆撃し,アラブ側を撃破した。翌6日安保理事会が停戦決議を採択すると,まずイスラエルが受諾し,続いて7日にはヨルダン,8日エジプト,10日シリアが停戦を受諾し,この戦争はイスラエルが六日戦争と呼んだように,わずか6日でイスラエルの圧倒的勝利に終わった(アラブ側は六月戦争と呼んでいる)。イスラエルは,東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区,ガザ,ゴラン高原,シナイ半島を占領した。イスラエル国家は,これによって広大な占領地とアラブのパレスティナ人を内部に抱えこむ結果となり,他方,再編されたパレスティナ解放機構(PLO)を中心にパレスティナ人の武装抵抗運動が進み,〈イスラエル対アラブ諸国〉という図式はしだいに破られていくことになる。

第4次

1967年11月22日安保理事会は,イスラエルのアラブ占領地からの撤退,中東のすべての国家の主権・領土保全,政治的独立の尊重と承認などを内容とする決議242号を採択し,これに基づいてスウェーデン人外交官のヤーリング特使が中東に派遣され,和平工作を展開した。しかし和平工作は行き詰まり,一方,スエズ運河を挟んでのイスラエル,エジプト両軍の交戦はしだいに激化した。この消耗戦争は70年8月,エジプト,ヨルダン,イスラエル3国がロジャーズ米国務長官の提案を受け入れ,終息した。エジプトではヨルダン内戦の収拾にあたったナーセルが急死したあと,サーダート新大統領が就任し,シリアでも穏健なアサドが大統領の地位に就いた。70年代に入ると,石油,パレスティナ,イスラムなどアラブ世界をめぐる諸問題が国際政治にひんぱんに登場するようになった。こうした情勢の中でサーダート・エジプト大統領は,和平の行詰りを打開するため,イスラエルに対して軍事的攻勢をかけ,それをてこに紛争の政治的解決を図ろうとした。73年8月末サーダートはサウジアラビアを訪問し,9月にはカイロでエジプト,シリア,ヨルダン3国首脳会談が開かれ,イスラエルに対するアラブ側の協力態勢が整い,10月6日エジプト,シリア両軍は南北からイスラエル軍を攻撃した。不意をつかれたイスラエル軍はいったんは後退したが,戦線を立て直すと,シリア領内へ進撃し,また10月15日にはスエズ運河を渡河し,戦争はイスラエル軍有利のうちに,10月22日安保理事会の停戦決議(338号),23日2度目の停戦決議(339号)が採択され,戦火はやんだ。シナイ半島にはUNEFが再び駐留することになった。アラブ側はこの戦争を十月戦争またはラマダーン戦争,イスラエルはヨーム・キップール(贖罪の日)戦争と呼んだ。戦争中,石油輸出国機構(OPEC)加盟のペルシア湾岸諸国の価格引上げ,およびアラブ石油輸出国機構(OAPEC)の生産削減措置は,世界経済にオイル・ショック(石油危機)と呼ばれる広範な影響を与えた。戦争後,エジプト・イスラエル間には第1次兵力引離し協定(1974年1月18日),第2次兵力引離し協定(1975年9月4日)が締結され,エジプトはイスラエルとの和平を進めてゆく。一方,シリア・イスラエル間には74年5月31日ゴラン高原の兵力引離し協定が成立し,シリアはクネイトラの町を回復し,ゴラン高原には国連兵力引離し監視軍(UNDOF)が駐留した。

エジプトは,77年11月サーダート大統領のイスラエル訪問を経て,79年3月26日イスラエルと平和条約(エジプト・イスラエル平和条約)を締結し,82年4月25日シナイ半島全土をイスラエルから回復した。これらは78年のキャンプ・デービッド合意にみられるようにアメリカの外交工作が大きく関係しており,パクス・アメリカーナと呼ばれる。反面,アラブ諸国はエジプトの対イスラエル平和条約締結を一斉に非難し,79年アラブ連盟とイスラム諸国会議はエジプトを資格停止とした(1984年復帰)。中東和平問題は当該国はもとよりいまなお国際的合意に達していない。

→中東和平問題 →パレスティナ問題

執筆者:丸山 直起

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「中東戦争」の意味・わかりやすい解説

中東戦争

ちゅうとうせんそう

1948年のイスラエル国家成立で始まったアラブ諸国とイスラエルとの間の武力衝突。アラブ・イスラエル紛争ともいう。これまでに大規模な戦闘局面は第一次中東戦争(1948~1949年、パレスチナ戦争)、第二次中東戦争(1956年、スエズ戦争)、第三次中東戦争(1967年、六日戦争)、第四次中東戦争(1973年、ラマダーン戦争、イスラエル側ではヨーム・キップール戦争とよぶ)の4回を数えるが、それ以外の時期も戦闘はさまざまな形でほぼ連続して行われた。

大規模戦闘は、第四次中東戦争を最後として停止し、アラブ諸国とイスラエルとの国家的共存を目ざす「中東和平」構想が重要性をもつに至った。そうした事態の変化に並行して、第三次中東戦争以降開始されたパレスチナ人の対イスラエル・ゲリラ闘争が高まりをみせ、アラブ諸国の側がパレスチナ人に対する弾圧を強化して(1970年ヨルダン政府による黒い9月事件、1976年・1984~1985年レバノン内戦におけるシリア軍のパレスチナ・コマンド攻撃など)、アラブ諸国とイスラエルとがパレスチナ人武装闘争にいっしょになって攻撃するといった状況も生じてきた。さらに中東の戦闘状況は、レバノン内戦(1975~1990)、イラン・イラク戦争(1980~1988)といったアラブ内戦争としても生じており、もはや「アラブ諸国対イスラエル」の図式で中東戦争をとらえることはできなくなった。

アラブ諸国とイスラエルの関係が武力衝突によらず「中東和平」によって模索されているからといって中東の平和はかならずしも展望されておらず、「中東戦争」「中東和平」の双方が、もっぱら中東をめぐる国際政治のなかで意味づけられているといえよう。「アラブ諸国対イスラエル」の固定的枠組みを排して、以下ではまずイスラエル成立時「中東戦争」とは何であったのかを検討し直してみることにしたい。

[藤田 進]

イスラエルと中東

1948年のイスラエル国家成立は、どのような問題をアラブに投げかけていたのだろうか。

パレスチナに「ユダヤ人国家」建設を目ざすシオニズム運動(19世紀後半に東欧のユダヤ人たちの間から誕生)は、第一次世界大戦中にイギリスの保証(「バルフォア宣言」)を得、戦後イギリス委任統治領となったパレスチナでユダヤ人入植とアラブ農地買上げとによる入植地建設を展開した。とくに1930年代ヨーロッパでのナチズムのユダヤ人狩りが激化したのを背景に、入植地建設は急ピッチとなり、第二次世界大戦終了時には入植地は「ユダヤ人国家」の実体をなすまでに拡大した(1945~1946年にユダヤ人入植者はパレスチナ人口の30.83%、ユダヤ人所有地はパレスチナ全土の5.67%)。シオニズム運動の実績は国際連合の承認を得、その結果実現した「ユダヤ人国家」がイスラエルであった。1947年11月国連パレスチナ分割決議は、アラブ・ユダヤ双方の民族独立を認め、委任統治終了後のパレスチナを両独立国の領土として分割することを決議した。国連は入植者中心のユダヤ人を「パレスチナの民族」とみなし「ユダヤ人国家」を実際の国家と認めて、既得入植地をはるかにしのぐパレスチナの6割相当を国土として割り当てた。

だがシオニズム運動がユダヤ教徒だけによる国づくり運動であり、「ユダヤ人国家」が非ユダヤ教徒アラブの排除を必然化することを、パレスチナのアラブ住民は入植者との衝突の体験から熟知していた。イギリスがシオニズム運動を認めたのは、同運動をパレスチナ住民内部の分裂、アラブ民族独立阻止に利用するためであった。シオニズムの国づくり運動は、土着ユダヤ教徒(入植者とは別)を含むパレスチナ全住民の求めるアラブ民族独立の道に敵対し、アラブ住民のパレスチナ放逐を意図していた。シオニズム運動が引き起こすアラブと入植者との間の武力衝突はイギリス委任統治自体を破局に追い込み、イギリスにかわって武力衝突の「解決」にあたった国連の決議案が、先にみた分割決議であった。国連決議は、入植者国家たる「ユダヤ人国家」を承認したことによって、パレスチナのアラブ独立の要求を退け、彼らの祖国からの放逐の危険性を招いた。

オスマン帝国衰退で中東社会が動揺をきたす19世紀、中東の戦略的地位の重要性や資源の重要性(とくに石油)をにらむヨーロッパ諸国は、中東社会のもつ宗教的・民族的多様性に着目、それを利用して中東を内部分裂・対立へと扇動していった。第一次世界大戦後オスマン帝国解体で、旧帝国領アジア地域はヨーロッパ諸国により分割され、アラブ地域は英・仏の委任統治国群に編成された。アラブ諸国はそれぞれにアラブ地域の一円的支配の野望を抱いたり(大シリア主義、肥沃(ひよく)な三日月地帯構想など)、「キリスト教徒国家」の意欲を抱いたり(レバノン)で、アラブ内分裂・対立を助長した。こうして、政治体制、経済・社会体制の異なるばらばらな国家群がヨーロッパ大国の支配下に一体となって編成される、今日の中東地域の原型ができあがった。

第二次世界大戦末期から中東諸地域では、国内変革要求運動(ギリシア、トルコ)、アラブ諸国独立運動、少数民族独立運動(アゼルバイジャン人、クルド人)が激化し、おりから「東西対立」的状況が国際政治を支配するなか、大戦後弱体化の著しい英・仏にかわってアメリカが強力な軍事・経済援助(トルーマン・ドクトリン、マーシャル・プラン)を発動して中東の「危機的事態」(中東問題)回避に乗り出していた。

中東の一角パレスチナに「ユダヤ人国家」を据えることによりアメリカ・西欧は、(三大宗教の)聖地独占とアラブ対決との意欲に駆られる同国家が、アラブ諸国内の民族運動の発展に「国家の安全」を盾に敵対し、中東内部分裂・対立を助長することをねらった。そのことによってアメリカ・西欧は、戦略的・経済的要衝と化した中東の安定的支配を期待した。

イスラエル国家成立は、「パレスチナ・アラブ放逐」という新たな中東問題を派生させたばかりか、反アラブ国家の登場による中東の「紛争地域化」を意味した。イスラエル成立で開始された中東戦争は、「ヨーロッパの植民地」イスラエルと、アメリカ・西欧とによる、アラブ諸国の民族運動阻止のための干渉戦争としての性格をもっていた。ここに、中東戦争が第二次世界大戦後の中東の恒常的事態となる構造的要因があった。

[藤田 進]

中東戦争の展開

イスラエル成立で始まった第一次中東戦争で、追放の危機に直面するパレスチナ人およびアラブ諸国からの義勇軍は、参戦後まもなく戦列から締め出され、戦争は「アラブ諸国対イスラエル」の図式で展開した。アラブ諸国軍は各国の思惑が交錯して足並みが乱れ、武器は各国ともイギリスの管理下にあり、イスラエル側圧倒的優位のうちに戦局は進んだ。1949年イスラエルと各アラブ参戦国ごととの休戦協定で、パレスチナはイスラエル・エジプト・ヨルダン間に分割され、イスラエルは国連分割決議を大幅に上回るパレスチナ領を獲得した。イスラエル国家は戦争を通じて没収した膨大なアラブ住民の土地・家屋・墓地を「無人の不動産」とみなして国家に移管し(1949年不在者財産法)、戦禍を逃れ周辺アラブ諸国に避難した住民の帰国を阻止した。ここにパレスチナ人の追放・難民化が決定された。

第一次中東戦争直後からアラブ諸国が完全な民族独立や社会変革を志向するアラブ・ナショナリズムの嵐(あらし)に包まれるのと呼応して、米・英・仏・イスラエルは、アラブ諸国への干渉体制を築いていった。アラブ・イスラエル双方への武器供与制限(1950年米・英・仏三国宣言)の一方でアメリカは強力な対イスラエル援助を続け、米・英による全中東規模の軍事同盟(中東防衛司令部構想、バグダード条約機構など)は、「反共」の名目で銃口をアラブ諸国の革命に向けていた。

エジプト革命(1952)がスエズ運河国有化(1956)に結び付いた段階で起きた第二次中東戦争(「スエズ戦争」の項参照)は、イスラエル・英・仏三国のエジプト干渉戦争の形をとり、アラブ諸国民衆結束に果たす革命の役割阻止と、イスラエル領拡張とがあわせて企てられていた。この戦争の結果、中東での英・仏の影響力が決定的に後退し、アラブ・ナショナリズムが社会主義を志向しつつ高揚していくなかで(イラク革命、レバノン・ヨルダン両国危機、エジプト・シリア合併の動きなど)、アメリカはアラブ王制諸国を軸にアラブ・ナショナリズムに歯止めをかける体制づくりを開始した。

1960年代に入ってイエメン革命やアラブ諸国の社会主義諸潮流の高まりのなか、アラブ内の「進歩派体制」対「イスラム同盟」の対立が激化、1966年シリアでバアス党左派政権成立、ヨルダン王国危機、エジプト・シリア共同防衛条約締結などで両者の対立は異常に高まった。その機会をとらえて、イスラエルはパレスチナ人ゲリラ活動をたたくとの名目でシリアへの軍事的攻撃を強化、エジプト・シリアが対イスラエル共同防衛の構えをとり、アメリカを先頭とする各国が「国際水路の自由航行権」「国家の生存権」の国際的要求を両国に突きつけている状況下で、1967年6月イスラエルの周辺アラブ諸国への全面的侵攻が開始された(第三次中東戦争)。イスラエルはシナイ半島およびヨルダン川西岸地区を制圧(聖地エルサレムも占領)、シリアのゴラン高原も占領した。

アラブ「進歩派体制」は深刻な打撃を被り、1967年11月の国連決議242号採択で、その後の「中東和平」の指針となる、イスラエルを含む中東域内諸国の生存権保障(パレスチナ人民族自決権の否定)、イスラエル軍の占領地撤退が示され、これをヨルダン、エジプトは受諾した。イスラエルはパレスチナ全土を含む広大な占領地をつかみ、多数のアラブ・パレスチナ住民を抱え込んだ。この結果、アラブ諸国はイスラエルの国家的存在を否定することは困難となり、ロジャース提案(1970)に始まるアメリカ主導の「中東和平」づくりが動きだした。

1973年10月の第四次中東戦争は、アラブ側の奇襲作戦とアラブ産油国の石油戦略によってシナイ半島返還をもたらしたが、これも「中東和平」活性化に弾みをつける役割が大きく、イスラエルはエジプト(1974、1975)、シリア(1974)との間で兵力引き離し協定に調印、1982年対エジプト、1983年対レバノンの両平和協定締結へとこぎ着け(対レバノン平和協定は1984年破棄)、「アラブ諸国対イスラエル」の武力衝突としての中東戦争は事実上停止した。

だが第三次中東戦争以降、アラブ諸国やイスラエル占領地で開始されたパレスチナ「難民」の軍事闘争は、パレスチナ民族自決権要求を掲げ国際的世論の支持を強めつつ展開され、「中東和平」最大の障害となった。アラブ石油ブームと中東経済開発でわく1970年代、アラブ諸国都市周辺難民キャンプや出稼ぎ労働者で膨らんだ貧民スラムで、宗教や民族の違いを超えて貧民が結束し、無権利状態に抗して立ち上がる事態も表面化した。国家の支配を乗り越えて発展する民衆運動の潮流(湾岸諸国やエジプトの都市暴動、レバノン内戦、パレスチナ占領地や難民キャンプの民衆抵抗、イラン・イスラム革命)は、中東諸国の体制的安定を揺るがし、「中東危機」的事態をふたたび促進しているのである。

[藤田 進]

『板垣雄三編『ドキュメント現代史13 アラブの解放』(1974・平凡社)』▽『S・ジェリス著、若一光司・奈良本英佑訳『イスラエルのなかのアラブ人』(1975・サイマル出版会)』▽『中東の平和をもとめる市民会議編『パレスチナ問題とは何か』(1982・未来社)』▽『D・ギルモア著、北村文夫訳『パレスチナ人の歴史』(1985・新評論)』

百科事典マイペディア 「中東戦争」の意味・わかりやすい解説

中東戦争【ちゅうとうせんそう】

→関連項目アカバ湾|アッバス|アラブ民族主義|エジプト|エルサレム|局地戦争|グラブ・パシャ|国際警察軍|国際連合|ゴラン高原|サウジアラビア|シナイ半島|シリア|聖地問題|中東|テルアビブ・ヤフォ|ナーブルス|ハイファ|ファイサル|ベツレヘム|ベール・シェバ|メイア|ヨルダン|ヨルダン[川]

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「中東戦争」の解説

中東戦争(ちゅうとうせんそう)

①〔第1次〕1948年にイスラエルが独立宣言をしたことに反対し,アラブ諸国がパレスチナに進撃したことから始まる。イスラエルにとっては独立戦争,アラブ側はパレスチナ戦争と呼ぶ。アラブ‐イスラエル戦争とも呼ばれる。翌年休戦したが,これによってパレスチナの約80%がイスラエル領になり,パレスチナ難民が発生した。

②〔第2次〕スエズ戦争ともいう。エジプトは1952年の革命後,経済的自立をめざしてアスワン・ハイダム計画などを推進していた。56年7月,アメリカが同ダム建設援助を撤回したことに対し,ナセル大統領はスエズ運河国有化を宣言した。運河の国際管理案で失敗した英仏はイスラエルの突然のエジプト侵攻(10月29日)に続いてスエズ地区に出兵した。国連緊急総会は即時停戦を決議し,ソ連は英仏にミサイルで報復すると警告するなど,国際世論に押されたイギリス,フランス,イスラエルはエジプト侵略を断念し,57年3月までに撤兵した。スエズ運河はエジプトの国有化のもとで運営されることになった。

③〔第3次〕1967年6月イスラエルが電撃的にエジプト,シリアなどを攻撃,短期間でアラブ側を撃破した。イスラエルはこの戦争を六日戦争と呼び,アラブ側は六月戦争と呼ぶ。イスラエルはこれによりヨルダン川西岸,シナイ半島,ゴラン高原などを占領した。イスラエルの撤退を含む国連安保理決議242が採択される。

④〔第4次〕エジプト,シリアが1973年,イスラエルに進軍して開戦,軍事的にはイスラエルの有利に終わる。アラブでは10月戦争,ラマダーン戦争と呼び,イスラエルではヨーム・キップール戦争と呼ぶ。同年末にアラブ産油国がイスラエル支持国に石油を売却しないという石油戦略を発動したため,世界中で石油危機が起こった。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「中東戦争」の解説

中東戦争

ちゅうとうせんそう

第1次では,1948年5月のイスラエルの独立に対し,周辺アラブ諸国が開戦。米・英の援助でイスラエル側に有利に展開,国連の調停により停戦した。第3次では,アラブ連合共和国の軍事・政治力の強化と,それをおそれるイスラエル・アメリカとの対立が激化,1967年5月エジプトのナセル大統領がイスラエルの紅海への出口アカバ湾を封鎖したことから,6月5日イスラエルはアラブ側に電撃的攻撃をしかけ,6日間で広大な地域を占領,国連決議でいちおう休戦した。第4次では,イスラエルの占領継続を非難する国際世論を背景に,ナセル(1970年急死)の後継者サダトが,1973年10月,突如イスラエルに武力攻撃をかけ,被占領地の一部を奪還,アラブ産油国の石油戦略にも助けられて有利な停戦協定をかちとり,占領地回復への足がかりをつかんだ。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中東戦争」の意味・わかりやすい解説

中東戦争

ちゅうとうせんそう

Arab-Israeli Wars

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の中東戦争の言及

【スエズ運河】より

… すなわち,1956年エジプトはスエズ運河収益をアスワン・ハイ・ダム建設費に当てるため,スエズ運河国有化を宣言した。スエズ運河会社の大株主であった英仏はこれに反発し,イスラエルを語らってスエズ運河地帯に出兵した(第2次中東戦争またはスエズ動乱)。しかし,英・仏・イスラエルは国際世論の憤激に屈して撤兵したため,エジプトはようやくスエズ運河の主権を回復した。…

【戦争】より

…二つの正規軍が衝突し,勝利した側がその政治目的(この場合,争点は領土の征服ではなく,パキスタンの解体=バングラデシュの独立という第2の類型に属するものであるが)を達成したからである。これと対照的なのが数度のイスラエル・アラブ戦争(中東戦争)である。イスラエルは1956年,67年の対アラブ殲滅による軍事的勝利にもかかわらず,その政治目的であるアラブとの和平,すなわち自国の承認を得ることができなかった。…

【ティラン海峡】より

…アラビア語ではティーラーン海峡Maḍīq Tīrān。1967年当時アラブ連合共和国の大統領であったナーセルによってこの海峡が封鎖されたため第3次中東戦争が勃発した。当時スエズ運河通行が許されていなかったイスラエルとしてはアジアとの唯一の海上交通路だったため,生命線を断たれたことが開戦の正当化につながった。…

【ヨルダン】より

…この結果,同年5月25日トランス・ヨルダン首長国はトランス・ヨルダン王国となり,イギリスからの独立を宣言した。しかし48年のイスラエル建国とそれに伴う第1次中東戦争に伴ってヨルダンは35万人のパレスティナ難民を抱えこむなど数多くの難問に直面することになる。49年6月国名をヨルダン・ハーシム王国と改称,50年4月ヨルダン川西岸地域(東エルサレムを含む)を統合し,新たに約50万人のパレスティナ人がヨルダン国民となった。…

※「中東戦争」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...