精選版 日本国語大辞典 「碁」の意味・読み・例文・類語

ご【碁・棊・棋】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙 盤(ばん)の上にえがかれた縦横おのおの一九本の線によってできる三六一の交点の上に、黒と白の石をそれぞれ持った二人の競技者が、その持石を交互に並べていき、地(じ)と石を多く取った方を勝ちとする遊戯。中国に起こった。囲碁。

![碁<b>[ 一 ]</b>〈源氏物語絵巻〉](/image/dictionary/nikkokuseisen/media/ko003.png) 碁[ 一 ]〈源氏物語絵巻〉

碁[ 一 ]〈源氏物語絵巻〉- [初出の実例]「常に碁(ゴ)を作(な)すを宗とす〈国会図書館本訓釈 碁 五反〉」(出典:日本霊異記(810‐824)上)

- [ 2 ] 謡曲。三番目物。金剛流。作者不詳。旅僧が三条京極で空蝉の霊と軒端荻(のきばのおぎ)の霊に会い、その碁を打つさまを見、昔物語を聞く。「源氏物語」による。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「碁」の意味・わかりやすい解説

碁

ご

黒石と白石を持った2人の対局者が盤上に交互に石を置き、囲った地の大小を争う室内ゲーム。一方または双方が複数で合議する相談碁、相談なしにグループに分かれて行う連碁、男女のペア2組が組み、4人で交互に打ち合うペア囲碁などもある。7、8歳以下から80歳以上までの幅広い人々が楽しんでいるが、その技術の奥は深く、世界の室内ゲームのなかでももっとも戦略的なものの一つといわれている。

囲碁、棋(き)、棊(き)、弈(えき)、弈棋(えきき)、囲棋はすべて直接に囲碁を意味することばである。間接的な異称としては、盤の方形と石の円形をさす「方円(ほうえん)」、黒と白を示す「黒白」「烏鷺(うろ)」、異国人とも碁で心を通じさせる意味の「手談(しゅだん)」、仙人の碁を見ていると斧(おの)の柄(え)が腐ったという逸話からきた「斧の柄」「爛柯(らんか)」、さらには「橘中(きっちゅう)の楽(らく)」「忘憂(ぼうゆう)」「坐隠(ざいん)」などがある。

[小堀啓爾]

歴史

起源

中国には「囲棋四千年」の呼称がある。堯(ぎょう)帝、舜(しゅん)帝が息子の教育のために創始した、あるいは夏(か)王朝桀(けつ)王の臣烏曹(うそう)がつくったとする伝説もあるが、いずれも後世からの聖人偉人付会説の域を出ない。発生地と時期についていくつかの仮説があるが、3000年ほど前、古代中国の先進地帯で碁の原形が形成されたとする説がもっとも有力である。

碁は易(えき)と深いかかわりがあり、ともに陰陽思想から発している。易が政事・祭事の方向を決定する公的な役割を担っていたのと同じように、碁の原形もまた公的な機能があったと考えられる。棊局(碁盤)は軍略その他の公的な用具だったかもしれない。後漢(ごかん)の人班固(はんこ)の『弈旨(えきし)』に「之(碁)を行うは人にあり、けだし王政なり」の一文がみえるが、原始碁のあり方を一面で暗示している。しかし武器や軍略の発達に伴い、棊局の公的な機能が失われていった。ひるがえってこれが遊戯としての碁の始まりであり、遊戯に固有のルールが付加されていく。春秋戦国時代に碁が遊戯として確立していたことは、『史記』『春秋左氏伝』『論語』『孟子(もうし)』の記載からも十分にうかがえる。

中国ではその後、貴族階級を中心に碁が発達し、「琴棋書画(きんきしょが)」といわれ、ほかの芸術と肩を並べる地位を得た。漢代の墓から17路の石盤が出土されているので、古くは十七路盤で行われていたと推測できる。十九路盤に定着したのは唐代初期である。

また中国の碁は、あらかじめ互いに対角星に2子ずつ置き合って打つ互先(たがいせん)置石制を古来から採用していた。したがって序盤の打ち方は深さと広がりに欠けていたが、中盤以降の手法は大いに研究され、多くの名人名手を輩出している。元(げん)代の『玄玄碁経(げんげんごきょう)』、清(しん)代の『官子譜(かんずふ)』などの棋書は海を越えて日本にも大きな影響を及ぼした。20世紀初頭には置石を取り外した互先自由着手制を日本から取り入れ、現在では碁の先進国日本を質的にも量的にも、追い越してきた。

[小堀啓爾]

日本への渡来・王朝時代

日本へはおそらく5、6世紀、朝鮮半島を経由して伝わったものと推測できる。半島では『三国史記』に碁に関する記述がある。日本の碁に関する最初の文献は『隋書(ずいしょ)』で、その東夷伝倭国(とういでんわこく)の条に、7世紀初頭の倭人は「棊博、握槊(あっさく)、樗蒲(ちょぼ)の戯を好む」と書かれている。日本人の囲碁、双六(すごろく)、博打(ばくち)好きは奈良朝以前からの伝統であった。「風土記」にみえる碁子浜は自然碁石の採取場、『万葉集』にある碁師は碁に秀でた者という意味であろう。正倉院に遺(のこ)されている聖武(しょうむ)天皇愛用の盤は、一面が朝鮮風、一面が日本風である。琴棋書画の気風は早くから日本にも持ち込まれ、たとえば『大宝令(たいほうりょう)』僧尼令には「凡(およ)そ僧尼は音楽及び博戯をなさば百日苦役す。碁琴は制の限りにあらず」とあり、碁は明らかに優遇されている。

平安時代に入ると宮中で碁が盛んになり、催し物としての対局の記述が「六国史(りっこくし)」におびただしくみられる。引出物である「碁手銭(ごてせん)」は一般の祝儀用語としても用いられた。碁の担い手は知識階級である僧侶(そうりょ)と宮廷の女官であった。寛蓮法師(かんれんほうし)(874―?)は日本の囲碁史に登場する最初の名手で、醍醐(だいご)天皇の相手をつとめたと伝えられ、囲碁理論書『碁式』を制定、献上した。また女官の間でも碁が必須(ひっす)の教養とされたらしく、『枕草子(まくらのそうし)』や『源氏物語』からも当時の流行ぶりがうかがえる。しかしこの時代、碁は貴族の清戯にとどまり、一般庶民の間で打たれた形跡はほとんどない。

鎌倉・室町時代は武士階級が盤上の清戯をそっくり受け継ぐ。僧侶は変わらず碁の主導者であり、『囲碁式』を著した僧玄尊、明(みん)に渡って棋書『適情録』に弈譜(えきふ)を残した僧虚中(きょちゅう)が有名である。

[小堀啓爾]

近世

日本の碁を飛躍的に高め、深遠なものとした事件に、互先置石制から自由着手制への変革があった。第一着手から自由に着点を選ぶ。ここから布石と定石の世界が出現し、碁はそれまでと様相を一変した。この変革が行われたのは、安土(あづち)桃山期か江戸開府のころと推定される。あるいは囲碁史上、茶の千利休(せんのりきゅう)、能の世阿弥(ぜあみ)とも対比される日海(1558―1623、初代本因坊算砂(ほんいんぼうさんさ))自身によるものかもしれない。

本因坊は京都寂光寺内の塔頭(たっちゅう)の名前で、算砂は織田信長、豊臣(とよとみ)秀吉、徳川家康に仕え、技量抜群により「名人(めいじん)」をうたわれた。江戸幕府は寺社奉行(ぶぎょう)管轄のもとに「碁所(ごどころ)」を設け、算砂は最初の碁所となった。碁打ち衆は幕府庇護(ひご)下の専門家としての地位を固め、個人的に扶持(ふち)を受けたが、のちに扶持は世襲制に変わる。算砂没後、家元制が確立し、本因坊、井上、安井、林の4家が幕府公認の「官賜棊院(かんしきいん)」として誕生した。本因坊家は将棋方三家(大橋本家、大橋分家および伊藤家)を含め絶えず筆頭の地位にあり、碁聖とうたわれた4世道策(どうさく)(1645―1702)、12世丈和(じょうわ)(1787―1847)、14世秀和(しゅうわ)(1820―1873)、棋聖と称された秀策(しゅうさく)(1829―1862)らを輩出した。

碁所には名人(九段)が就く。段位制は元禄(げんろく)時代(1688~1704)本因坊道策によって確立され、九段(名人)から初段までの区分は現在まで続いている。碁所には名誉と利権が伴い、この最高の地位をめぐって、4家はときに実力で、ときに政治工作により抗争を繰り返した。碁所をめぐる官命の争い碁を争碁(そうご)という。「御城碁(おしろご)」の制度も道策時代に形を整えている。年に1回、11月17日、寺社奉行管轄のもとに江戸城で御前試合を行う。正式には七段(上手(じょうず))以上の棋士があらかじめ下打ちし、将軍の御前でそれを並べて見せる。下打ちの間は外部との行き来を禁止されたので、碁打ちは親の死に目にあえないという俗言が生じた。江戸時代を通じて500局以上の御城碁が打たれた。

文化(ぶんか)・文政(ぶんせい)・天保(てんぽう)(1804~1844)から幕末にかけて、碁は繁栄期を迎えた。名手、高手が輩出する一方で、碁が商人、一般庶民の間に浸透していった。武士のみならず、豪商、豪農も碁会を催し、碁打ちのパトロンになっている。素人(しろうと)間の賭(か)け碁は江戸中期から盛んであった。碁は広く階層を問わず打たれるようになったが、反面、高雅な清遊としての気風がしだいに薄れていったことは否めない。

[小堀啓爾]

近代・現代

明治維新で禄(ろく)を失った家元は本因坊家を除いて、棋院としての道を絶たれた。明治前期は碁の衰微時代である。1879年(明治12)、村瀬秀甫(しゅうほ)は近代的な囲碁結社「方円社(ほうえんしゃ)」を創設し、秀栄(しゅうえい)(1852―1907)の本因坊家に対抗する。方円社のおもな事業は定式手合の開催、機関誌の発行、アマチュア指導、従来の家元発行のものとは違った独自の免状発行などで、その近代的な姿勢は後の日本棋院(にほんきいん)、関西棋院にも受け継がれた。方円社は一時本因坊家を圧倒したが、坊門も勢力を盛り返し、明治期を通じて坊社並立時代が続く。

大正に入ると碁界合同の気運が生まれ、関東大震災(1923)を挟んで幾多の紆余(うよ)曲折ののち、男爵大倉喜七郎(おおくらきしちろう)(1882―1963)のきもいりで「日本棋院」が誕生する。創立直後「棋正社」が、1950年(昭和25)には「関西棋院」が独立するが、碁界の分裂と衰微にはつながらず、日本棋院は囲碁界の中心として現在に至っている。

1933年(昭和8)、木谷実(きたにみのる)と呉清源(ごせいげん)は「新布石」を実戦に試み、旧布石に勢力主義とスピード主義で対抗した。この布石改革を経て、近代碁は新旧両布石の長所を結び合わせた「総合布石」の時代に入っていく。世襲制最後の21世本因坊秀哉(しゅうさい)(1874―1940)は引退し、本因坊の名跡を毎日新聞社に譲渡、1939年には本因坊戦が始まり、プロ碁界は選手権争覇の棋戦の時代に入った。第二次世界大戦後、新聞・テレビの棋戦が増え、専門棋士の活動の基盤となっている。十番碁の呉清源、関西棋院総帥の橋本宇太郎(はしもとうたろう)(1907―1994)、本因坊戦9連覇の高川格(かく)、七冠王64タイトルの坂田栄男(えいお)、棋聖戦6連覇の藤沢秀行(ふじさわひでゆき)(1925―2009)らは、一時代を画した。さらに、時代を制した大棋士として、林海峰(りんかいほう)(1942― )、趙治勲(ちょうちくん)、小林光一(こういち)(1952― )などの名があがる。

アマチュアの囲碁人口も1965年(昭和40)ころから飛躍的に増大し、「一千万囲碁ファン」が合いことばになっている。中学・高校生のクラブ活動に碁が取り入れられ、青少年の室内ゲームとしてすでに定着している。アマ棋戦、大会なども活発であり、囲碁はいま真の隆盛期を迎えつつある。

[小堀啓爾]

国際化時代

1979年(昭和54)に世界アマチュア選手権戦、1985年に日中スーパー囲碁が始まって、碁は実質上国際化の時代に入った。韓国棋院の設立は1955年、中国囲棋協会の設立は1956年であるが、1980年代後半から1990年代にかけて両国の実力は日本に追い付き追い越す勢いにある。その間に登場したスーパースターに、聶衛平(じょうえいへい)(1952― )、馬暁春(ばぎょうしゅん)(1964― )、常昊(じょうこう)(1976― )(以上中国)、曺薫鉉(チョフンヒョン)(1953― )、李昌鎬(イチャンホ)(1975― )(以上韓国)などがいる。

とりわけ、韓国の囲碁熱は圧倒的で、囲碁人口900万人(全人口の20%弱)と推定されている。子供囲碁教室も1500校あり、学習塾の数に匹敵している。しかし経済危機によってプロ棋戦が激減し、状況は流動的である。

日本、韓国、中国の3か国以外に台湾にもプロ組織があり、アメリカでも2011年にプロ棋士制度がスタートしている。欧米のファンも着実に漸増しており、チェスにかわって碁がもっとも国際的な盤上ゲームとなるのは、そう遠い日のことではないだろう。

[小堀啓爾]

用具

碁盤、碁石(白と黒)、碁笥(ごけ)(碁石を入れる器、黒と白1対)で一組。

[小堀啓爾]

碁盤

碁盤の材質としてカヤ、イチョウ、ヒノキ、カツラなどが用いられ、カヤが最上、カツラが大衆向けにもっとも多く出回っている。カヤは宮崎産のものが上質とされ、とりわけ板目よりも柾目(まさめ)の盤が喜ばれ、かつ高価である。一般に、打ったときの弾力、色つやと木目の美しさ、香り、変色せず長年の使用に耐えるかどうかが盤の良否の基準になる。

盤面の寸法は縦1尺5寸(45.45センチメートル)、横1尺4寸(42.42センチメートル)のやや縦長であり、実戦では縦方向に対局者が座る。19路の線と星は漆で盛り、脚は4本。盤の裏面には「へそ」とよばれる窪(くぼ)みがある。椅子(いす)席用の脚なしの板盤も広範に用いられ、また囲碁の普及につれてプラスチック盤、磁石碁盤なども使われるようになった。

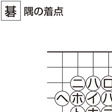

〔盤上の構成〕にみるように、碁盤は縦横19路の平行線分からなり、その交点は361(19×19)ある。十三路盤、九路盤なども入門者、初級者用につくられている。一つ一つの交点を「目(め)」といい、目の上に石を置く。将棋のように升目の中に置くのではない。

9個の黒点を「星(ほし)」とよび、中央の星は特別に「天元(てんげん)」という。

四つの「隅(すみ)」、四つの「辺(へん)」、一つの中央を地域分割すれば、に表示のとおりである。ただしこの呼び方は下方から見たもので、対面の対局者からは、たとえば右上隅は左下隅となる。上辺と左辺に付した洋数字と漢数字は目を座標で示すためのもので、右上隅の星は「16四」(16の四と読む)である。ただしこの数字は表記上の便法であり、普通の碁盤には付されていない。

[小堀啓爾]

碁石

碁石には種々の材質があるが、黒石の高級物は那智黒(なちぐろ)とよばれる粘板岩からとる。白石の最上物は日向(ひゅうが)産の蛤(はまぐり)であるが、近年品薄となり、メキシコ産の蛤が多く用いられるようになった。一般の普及品としては、ガラスの石があり、シャコガイ、プラスチック、黒曜石、大理石などでつくられることもある。

黒石の数は181個、白石は180個で、全部並べると盤面がいっぱいに埋まる。白石は同じ大きさの黒石より大きく見えるため、黒石よりわずかに小さくつくられている。石数は通常「子(し)」で数え、7個の石は7子という。

[小堀啓爾]

碁笥

碁笥はクワ、サクラ、クリなどでつくられる。伊豆七島産のクワが高級品であり、普及品としてはプラスチック製のものも多くつくられている。

[小堀啓爾]

ルールと技術

交互着手

目(め)の上に石を置くことを「打つ」「着手する」という。盤上のどの目に着手するのも自由であるが、着手した石を他地点に移動できないし、石の上に石を重ねて打てない。着手はかならず黒白交互に行い、これを交互着手という。2手連続着手は違反である。また、着手の一時放棄(パス)は認められない。

[小堀啓爾]

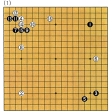

活路

石の前後左右に隣接する目を、その石の活路(かつろ)という。(1)における(Ⅰ)の黒石はaの4地点、(Ⅱ)辺の端の黒石はaの3地点、(Ⅲ)隅の端の黒石はaの2地点が活路であって、斜めのbはいずれも活路でない。

活路を全部相手に閉ざされた石は死ぬ。(2)の(Ⅰ)は四ツ目殺しとよぶ形で、白は黒石の活路を全部奪った。(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)とも、白は黒石を取り上げ、「アゲハマ」として碁笥の蓋(ふた)に入れ、終局後、黒地(くろじ)を埋めるのに用いる。活路を全部失った石を盤上に残しておいてはならない。

(3)の(Ⅰ)、2子並んだ黒石の一団はaの6か所が活路である。(Ⅱ)の状態は白が5か所の活路を占め、次にaと打てば取れるが、黒がaに打てば逃げ延びることができる。相手の石に包囲され、あと1手で取られるこの状態を、アタリという。白がaと打てば黒の2子を取り上げ、(Ⅲ)の形になる。

[小堀啓爾]

着手禁止と例外

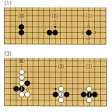

活路のない地点に着手することはできない。(1)の(Ⅰ)(Ⅱ)とも、黒1の石は打った瞬間すでに活路が白石によってふさがれているから、着手禁止点である。(Ⅲ)の黒1も2子の活路がすべてふさがれているから打てない。

(2)の(Ⅰ)も同様に着手禁止点である。ただし(Ⅱ)の白1は味方の石とつながっている(〔連絡と切断〕の項参照)のであるから、着手禁止とはならない。白の5子を一団とみれば、aの8か所が活路なのである。ただしその8か所の活路が黒石で占められた(Ⅲ)の場合、白1は着手禁止となる。

(3)の(Ⅰ)は黒1が着手禁止であるが、(Ⅱ)のように白石が黒に包囲された場合、1と打つことによって同時に白の活路も失われる。このように相手の石を取り上げることができるときは、着手禁止は適用されない。黒は白8子を取り上げ、(Ⅲ)の形ができる。

(4)の(Ⅰ)、aの地点は互いに相手の石を取ることができるから、着手禁止点ではない。黒が先にaに打てば白石2子をアゲハマとして(Ⅱ)の状態となり、白が先にaに打つことができれば(Ⅲ)となる。

[小堀啓爾]

死活

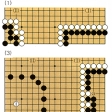

活路は石が盤上に存在するための条件であるが、石が明確に活(い)きるためには別の条件が必要である。(1)の(Ⅰ)、隅の黒石にはaの2か所に活路がある。しかし図のように白に包囲されれば、白はいつでもa、bの空点を打って黒石を取り上げにいける。(Ⅱ)は白1によって黒5子を打ち上げることができる。(Ⅲ)の黒石はただちには取り上げられない。しかし白はaを全部打ち、さらにbに打てば3子取れるので、黒石はaやbに活路があっても活きていないのである。

なお、(Ⅰ)も(Ⅲ)も、黒石は死んでいるのであるから、自分の石がさらに敵に逆包囲されて取られる心配のない限り、白は手数をかけて取り上げにいく必要はない。

(2)の(Ⅰ)は、黒石にa、b二つの活路がある。白はaもbも、着手禁止によって打てない。同時にa、b2手打てば取り上げることができるが、それは交互着手のルールに反する。

(Ⅱ)も同様で、白はa、b2か所打っても、c、d2か所に着手禁止点があるので、この黒石は活きであって永久に取られることがない(aやbの目をダメ〈駄目〉という)。

(Ⅰ)のa、b、(Ⅱ)のc、dを、石が活きるための単位として「眼(め)」とよんでいる。独立した二つ以上の眼がある石は活きである。

(3)の(Ⅰ)はa、b二つの活路、二つの目はあるが、活きる単位としての眼は一眼(いちがん)しかない。なぜなら、(Ⅱ)白から1にアタリと打たれると、取られないために黒2と取るが、結局(Ⅲ)となって黒石は取られる(死に)。二つの眼は独立したものでなければならない。

(4)の(Ⅰ)、aの地点は白aと取れるから、着手禁止点ではない。黒がaと打てば今度はbが着手禁止点でなくなり、結局この黒石は死にである。(Ⅱ)のaは(Ⅰ)のa同様、眼とはいえない。白がbに打てば3子がアタリとなり、黒がaに打つなら全体が一眼しかなくなる。白はbもcも打つ必要はなく、このままの状態で黒死にである。(Ⅰ)(Ⅱ)のaを「欠け眼(かけめ)」という。欠け眼は活きに役だたない。死んだ黒(白)石は、最終的には取り除かれて、ほかの黒(くろ)(白)地(じ)の埋め立てに使われる。さらに、取り除かれた部分は白(黒)地となる。したがって、たとえ局地的な石であっても、石の死活は一局の碁の勝敗に深くかかわる。敵の石の活きを脅かしながら、自分の石の勢力を強くし、地を広く取ろうとするのは基本的戦術の一つである。

例外的に眼がなくても活きている状態がある。(5)の(Ⅰ)は白の3子と黒の4子がa、b二つのダメを挟んで対峙(たいじ)している。(Ⅱ)、黒から1と打てば白2と取られるし、逆に白から先に打っても取られる。(6)の(Ⅰ)(Ⅱ)はともに眼が一つある形で、どちらからもaに打てない。打ったほうが取られるからである。この状態を「セキ」とよび、お互い手出ししない限り、このまま終局する。

[小堀啓爾]

連絡と切断

石が2子以上の集団として活躍するためには、互いにつながっていなければならない。石がつながったために活き、切断されたために死ぬケースは、よくみられるところである。

(1)。石は活路によってのみ連絡できる。(Ⅰ)の黒石はaに活路がある。この活路が連絡のための手足となり、活路を相手に断たれれば切断される。(Ⅱ)(Ⅲ)の2子はそれぞれ連絡している。互いに仲間の活路を占めているからである。(2)の(Ⅰ)、斜めに並んだコスミとよばれる形は、味方の活路の上にいないのだから、このままではつながっていない。(Ⅱ)しかし黒aかbかどちらかに打てば全部つながるのだから、白にa、b両方を打たれない限り連絡とみなしてよい。(Ⅲ)白1なら黒2で連絡だし、逆に白が2なら黒1で連絡となる。

(3)の(Ⅰ)は黒1により自ら連絡し、白の2子を切断した。(Ⅱ)は逆に白1によりつながり、黒の2子を切断した。(Ⅲ)は黒1と打ってもまだつながらない。もう1手黒aと打って初めて連絡なので、白にaと打たれれば切断される。

(4)の(Ⅰ)(Ⅱ)はともに黒1によって連絡である。(5)の(Ⅰ)、黒1で切断。左右の白石は一眼しかなく、全部死にである。(Ⅱ)白1とつながれば左右が握手し、二眼の活きとなる。(6)の(Ⅰ)、黒1と打てばつながり、全体の黒は二眼で活き。(Ⅱ)白1と切られると、隅の黒石は一眼しかなく、死にである。中央の黒4子は、白aなら黒b、白bなら黒aなのでつながっている。この形をタケフ(竹節)といい、2手連打(白a、白b)されない限り切れない。

一度切断されても当の切断石を取ることができれば、連絡が回復する。(7)の(Ⅰ)、白1で一度は切られるが、(Ⅱ)続けて黒2とすれば白石は取れている(白aは黒b)。この白石を取れれば、連絡が回復する。

[小堀啓爾]

地

切断されない連続した石で囲った目の集合を「地(じ)」といい、その量を「目(もく)」で数える。眼が最少の二眼で活きた石の地は2目である。盤上の各部分の白黒双方の地の総和の大小により勝敗が決められる。(1)の(Ⅰ)の黒地は14目あり、(Ⅱ)の活き石の地は3目である。(2)の(Ⅰ)の白2子は取れている(死んでいる)。最終的にこの2子はアゲハマとして取り上げ、白地に埋めるから、ここの黒地は12目+2目=14目の大きさである。同様に(Ⅱ)の白石は死に。ここの黒地は18目であることがわかる。

外部からの侵入や内部への攪乱(かくらん)が残っている地は完全な地とはいえない。(3)の(Ⅰ)、aの出口があいており、白aと打たれると黒地は大幅に崩れるので、黒aと備えて初めて完全な黒地となる。(Ⅱ)は隅を大まかに囲った形。しかし白1と打ち込まれ、黒地の内部で活きられると黒地は大幅に減少する。

地を囲う連続の石はそれ自身活き石でなければならず、侵入を食い止め、打ち込んできた石を殺す用意があって初めて完全な地に数えられる。

[小堀啓爾]

コウ

(1)、黒1と取る形をコウ(劫)という。続いて(2)、白2と取り返し、(3)、また黒3と取れば際限がない。この同形反覆を避けるため、相手にコウを取られたとき、すぐには取り返せないと、ルール上決められている。コウをあきらめるか、ほかに1手以上打ってからコウを取り返す。

(4)、黒1に白はすぐ取り返せない。コウを続行したいなら、たとえば白2と打つ。次に白aと黒石を殺す意味であり、このような手段を「コウ立(だ)て」といい、コウ立ての素材となる白2、aの場所を「コウ材(ざい)」とよんでいる。(5)、黒は二者択一に迫られる。黒aと打ってコウを解消すれば白bで黒の一団が死ぬし、黒bと活きれば白はaと取り返し、「コウ争い」が続く。

石の死活にコウが出現することが多い。(6)の(Ⅰ)の白石は活きであるが、(Ⅱ)はこのままではコウ残り。白aなら活き、黒aならコウ。コウになれば、コウ材の多寡によって活きか死にかが決まる。したがって、コウ争いをしかける場合は、彼我のコウ材の数を比較してからするのがよい。

[小堀啓爾]

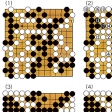

石を取る技術

いわゆる四ツ目殺し以外の基本的な石の取り方を列記する。

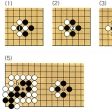

(1)。相手の目の急所に石を置き、眼形を奪う手段を「中手(なかで)」という。(Ⅰ)は3目中手、(Ⅱ)は4目中手、(Ⅲ)は5目中手。いずれも黒1により白は一眼しかなく、死に。逆に白から1の点に打てば活きられる。中手は死活の基本であり、これ以外にもさまざまな中手がある。

(2)。(Ⅰ)の黒1は「ゲタ」(下駄)。これで白1子は取れている。(Ⅱ)白1、3と逃げられない。(3)の(Ⅰ)白1、3と外から迫れば、黒2、4で取れる。(Ⅱ)放置すると、白1で外へ連絡されるのである。

(4)。(Ⅰ)黒1とアテる形を「シチョウ」という。(Ⅱ)白が逃げれば、アタリ、アタリとジグザグに追いかける。アタリをかける方向を間違えてはならない。最後は盤の端まで追い、全体を取れる。

(5)。(Ⅰ)行く手に敵の援軍がいれば、黒7まで追いかけても白8で援軍に連絡し、黒の失敗となる。(Ⅱ)は白の援軍をすり抜けて、取ることに成功。取れないシチョウを追いかけたり、取られているシチョウを逃げるのはたいへんな損害になる。したがって、俗に「シチョウ知らずに碁を打つな」とまでいわれている。

(6)。(Ⅰ)黒1はアタリであるが、用語では「カカエ」(抱え)とよばれる形。白の1子は2と逃げても黒3だから、1で取られている。(Ⅱ)逆のほうから1とアテるのは、白2と逃げられ、失敗となる。

(7)。(Ⅰ)黒1と打つのがうまい手。この手でaにアテるのは、白1とつながれて、取れない。(Ⅱ)白2と黒石を取れば、そのあと黒は取られた黒の地点に打ち白3子を取り返す。この手法を「打ッテ返シ」という。

(8)。(Ⅰ)黒1と打てば、アタリ。しかし、白はaと打てない。白aなら黒bと大きく取られてしまう。したがって黒1で3子は取れている。(Ⅱ)黒1はアタリ。白aとアタリを防いでも、黒bで全体を取られる。したがって黒1により、白の5子は取れているのである。

[小堀啓爾]

競技方法

互先と置碁

対局者の技量がほぼ等しいときは「互先(たがいせん)」で打ち、先(せん)(先番、黒番)を交互にもつ。黒を持ったものが第一着を打ち、以下交互着手で打ち進める。碁では先番有利なので、公平を期し、黒は白に対して通常6目半の「コミ」を出す。終局し、地合いが黒8目よければコミを差し引いて黒1目半勝ち、盤面「持碁(じご)」(黒地、白地が同数)なら、白の6目半勝ちとなる。技量が拮抗(きっこう)すれば、6目半のコミで勝敗は五分に近い。

力に差がある場合、コミなしの「定先(じょうせん)」(いつも先番)か、下位者(下手(したて))があらかじめ石を置き、ハンデをつける。「置碁(おきご)」は普通、2子局から9子局までだが、場合によっては9子以上置くこともある。

。9子局までの置石はかならず星に置く。黒1から黒9までが9子局(星目(せいもく)碁)の正しい置き順序であり、星目以上ならaを加えた「星目風鈴(ふうりん)」、さらにbを加えた「星目風鈴中四目(なかしもく)」などがある。なお、星目は井目、聖目とも書かれる。8子以下の置石と置き順序は、

8子 1、2、3、4、5、6、7、8

7子 1、2、3、4、5、6、7

6子 1、2、3、4、5、6

5子 1、2、3、4、5

4子 1、2、3、4

3子 1、2、3

2子 1、2

アマチュアの場合は、1級差1段差1子とされているから、初段は2段にコミなし定先、5級は初段に5子置くのが普通である。プロに星目で打てれば、アマ初段の力があるとされている。

[小堀啓爾]

一局の碁

まず互先か定先か何子置くかを決め、碁笥は盤の正面手前に、碁笥の蓋(ふた)は盤の手前右側に置いて、相手がアゲハマの数を一目で確認できるようにする。互先で黒番を決めるときは、一方が石を適当に「ニギリ」、他方が丁半で言い当てる方法が正式のやり方である。置碁では「上手(うわて)」(白)から第一着を打ち始めるが、定先、互先では黒が第一着を打ち、その際、第一着の着点はたいてい右上隅が選ばれる。右上隅は相手がもっとも打ちにくい左下隅にあたるという、礼儀上の習慣からである。

一局の碁は通常、序盤―中盤―終盤の3段階に分けることができ、内容からすれば、序盤は中盤に備えての「布石(ふせき)」、中盤は地と石をめぐっての「戦い」、終盤は戦いがおおむね終わり、地を確定するための「ヨセ」に相当する。いま、プロ高段者の打碁から、布石、戦い、ヨセの一場面を取り出してみる。

(1)。起手(きしゅ)(第一手)から序盤戦の十数手を数字が示している。碁盤の手前が先番、向こう側が白番。この例図にもみられるように、布石は隅→辺→中央という順序が着手の一般的な原則とされている。地と根拠をもっとも得やすい隅から打ち始めるのが、効率がよいとされる。

(2)。(Ⅰ)隅の着点はaが「星」、bが「三々(さんさん)」、cの2点が「小目(こもく)」、dの2点が「目外し(もくはずし)」、eの2点が「高目(たかもく)」で、だいたいこの8か所に限られる。(Ⅱ)たとえば小目からもう1手かけて、1と引き締めるのを「シマリ」といい、(Ⅲ)シマリを妨げる白1は「カカリ」である。シマリとカカリはこれのみに限らず、種類が多い。

(1)に戻り、黒5がシマリ、黒7がカカリである。隅へのカカリから、しばしば部分的な折衝がみられ、白8以下16までは二間高バサミ「定石(じょうせき)」とよばれる。定石は隅における双方妥当な石運びから、ほぼ互角に分かれる典型的な変化型のことであり、その数は多い。定石は時代に応じ、種々研究開発されている。

(3)。手順が進み、碁は序盤から中盤に差しかかっている。地は全体に黒のほうが多い。しかし左上黒の一団が弱く、白は2以下「攻め」によって戦機をみいだそうとしている。石が弱いとは、眼形が乏しく、活きるまで苦労するということである。本局は白の攻め、黒の「シノギ」をめぐって、中盤戦が展開されていく。

(4)。終盤のヨセに入っている。ヨセはおおむね地の境界線が明確になり、多少の戦いを含みながらも互いに地を固めていく過程である。互いに相手の地を減らし、味方の地を増やそうとする。ヨセは大きな手を打つ「大ヨセ」の時期と、小さなヨセを打つ「小ヨセ」の時期に分かれるが、図の白1から黒10あたりは大ヨセに該当する。

[小堀啓爾]

終局と碁のつくり方

碁を最後まで打たず、途中で勝負をあきらめることもできる。負けを認めた対局者が「投了(とうりょう)」すれば、勝者は「中押勝ち(ちゅうおしがち)」となる。中押負けを宣言するのは回復できないほどの「大石(たいせき)」を取られた場合、また地合(じあ)いが接近していても紛れるところがなく挽回(ばんかい)不可能の場合などである。

最後まで打って「終局(しゅうきょく)」すれば、「地合い」(地)を数える。地の多いほうが勝ちであり、地の差により黒3目勝ち、白1目勝ちなどと勝負を決定する。地合いが同じなら持碁(じご)であり勝負は引き分けとなるが、6目半など半目をつけたコミ碁には持碁はありえない。

かりに十三路盤を用いて地を数えてみる。以下の操作は「碁をつくる」手続であり、一局の碁の最終段階にあたる。

(1)。碁が終局し、双方の利益になる着手はどこにも残されていない。終局を確認しあえば、つくる作業に入る。

〔1〕まず自分の地の中に必要な「手入(てい)れ」を行う。黒はa、b、cの3か所に手入れ。白はd、eの2か所に手入れ。これらの点は現在必要なくても、最終的にはかならず必要になる。

〔2〕互いの地に関係のない、境界線のダメを詰め合う。手入れとダメは混合して打ち合ってもよい。(2)がその一例で、最終黒19までは勝負に関係のない手順である。1、3、5、6、8以外はすべてダメの手。この操作の途中、本来の地がなくなることのないよう、注意を要する。たとえば、白10に黒11が必要。打たなければ白11でaの黒地がつぶれる。14のところは白15に打っても黒17なので、ここは1目にもならないダメ。黒19でダメを全部打ち終えた。

〔3〕次に、取り込んだ相手の石を取り上げる。黒は上辺の白2子、右下の白2子、計4子を、白は左下の黒5子(死に石)を取り上げる。この例題では、すでに黒にはアゲハマが3子、白に2子あり、双方7子ずつのアゲハマとなる。そのアゲ石を相手の地の中に埋める。その結果が(3)。

〔4〕最後に、地が数えやすいように整地する。その際、地が増減することのないよう、注意しなければならない。完成図が(4)。黒地は上辺に10目、下辺に12目、計22目。白地は左下に18目。差し引き、黒の4目勝ちが確認された。黒6目半コミ出しなら、白の2目半勝ちである。

[小堀啓爾]

中国ルール

現在中国で行われている中国ルールは、勝負の結果において日本ルールとほとんど差はない。しかし多少の違いを生ずる場合があり、また日本ルールが本来抱えているルール上の欠陥を解消するものとして、中国ルールは注目されている。

中国ルールでは生存した石の多少を争う。地は最終的にはその中に自分の石を埋めうることで意味をもつ。ダメもまた石の生存という点で意義があり、ダメを全部打ち終えてから終局となる。したがって、黒が最後のダメを詰めて終局した場合は、日本ルールに比べて1目の差を生ずる。また、アゲハマで相手の地を埋めることは意味がないから、アゲハマの保持、計算は必要ない。石を取り上げれば、相手の碁笥に返してもよい。そのほか、特殊なケースにおいて、日本ルールと多少の差を生ずることがある。

[小堀啓爾]

おもなタイトル戦

プロ棋士が行う公式戦は対局数や持ち時間、秒読み開始時間などがタイトルによって異なる。タイトル戦ではリーグ戦またはトーナメント戦によってタイトル保持者に対する挑戦者を決定し、七番または五番手合で勝敗を決することが多い。おもなタイトル戦のうち、棋聖、名人、本因坊、王座、天元、碁聖、十段は七大タイトルとよばれ、男女を問わず全棋士に参加資格がある。七大タイトルを同時に保持することを七冠と称する。2016年に井山裕太(1989― )が七冠を獲得したのが史上初である(2017年に二度目の七冠獲得)。生涯通算で七大タイトルを制することはグランドスラムとよばれ、1987年に趙治勲、2010年に張栩(ちょうう)(1980― )、2013年に井山裕太が達成している。また、このうち棋聖、名人、本因坊を同時に保持することを大三冠といい、達成者は趙治勲(1983、1996年)、井山裕太(2013、2017、2020、2021年)。これらのタイトルは5期連続または通算10期獲得することで、引退後(または60歳を過ぎた後)に名誉棋聖といった名誉称号を名乗ることができる。もともと囲碁の家元名であった本因坊に限っては名誉本因坊ではなく、代数を入れて「○○世本因坊」と名乗る。1936年に本因坊の名跡が日本棋院に譲渡されタイトル戦となってから2020年までに、高川格(22世秀格)、坂田栄男(23世栄寿)、石田芳夫(24世秀芳、1948― )、趙治勲(25世治勲、本因坊戦10連覇などの特出した業績により、60歳前の1998年から名誉称号を認められている)、井山裕太(26世文裕、本因坊戦9連覇により、名誉称号が認められている)の5人が本因坊を襲位した。

女流プロ棋士の公式戦では女流本因坊、女流名人、女流棋聖が三大タイトルとよばれ、全女流棋士に参加資格がある。2010年に謝依旻(しぇいいみん)(1989― )が初めて女流三冠を達成した。

また日本のみならず中国や韓国にもプロ棋院があり、欧米出身のプロ棋士も増えているように愛好者は世界中に広がっていることから、国際交流戦、国際団体戦といった国際戦も数多く開催されている。

棋聖戦

1976年創設。読売新聞社、日本棋院、関西棋院主催。優勝賞金4300万円。挑戦手合七番勝負。4段階制で、S、A、B、Cリーグの優勝者とSリーグ準優勝者がパラマストーナメント戦を行い、挑戦者を決定する。持ち時間は挑戦手合8時間、挑戦者決定トーナメント、Sリーグ戦5時間、Aリーグ4時間、B、Cリーグ3時間。秒読みは挑戦手合で10分前、リーグ5分前。初代は藤沢秀行(1925―2009)。

名人戦

1974年創設。朝日新聞社、日本棋院、関西棋院主催。優勝賞金3000万円。挑戦手合七番勝負。9名によるリーグ戦で挑戦者を決定する。持ち時間は挑戦手合8時間、リーグ戦5時間。秒読みは挑戦手合で10分前、リーグ5分前。初代は大竹英雄(1942― )。

本因坊戦

1939年創設。毎日新聞社、日本棋院、関西棋院主催。優勝賞金850万円。挑戦手合五番勝負。16名によるトーナメント戦で挑戦者を決定する。持ち時間は挑戦手合、トーナメント戦ともに3時間。秒読みは挑戦手合、トーナメント戦ともに5分前。初代は関山利一(1909―1970)。

王座戦

1952年創設。日本経済新聞社、日本棋院、関西棋院主催。優勝賞金1400万円。挑戦手合五番勝負。16名によるトーナメント戦で挑戦者を決定する。持ち時間は挑戦手合、トーナメント戦ともに3時間。秒読みも挑戦手合、トーナメント戦ともに5分前。初代は橋本宇太郎(1907―1994)。

天元戦

1974年創設。新聞三社連合、日本棋院、関西棋院主催。優勝賞金1200万円。挑戦手合五番勝負。28名プラスα(アルファ)によるトーナメント戦で挑戦者を決定する。持ち時間は挑戦手合、トーナメント戦ともに3時間。秒読みも挑戦手合、トーナメント戦ともに5分前。初代は藤沢秀行。

碁聖戦

1975年創設。新聞囲碁連盟、日本棋院、関西棋院主催。優勝賞金800万円。挑戦手合五番勝負。24名プラスαによるトーナメント戦で挑戦者を決定する。持ち時間は挑戦手合4時間、トーナメント戦3時間。秒読みは挑戦手合、トーナメント戦ともに5分前。初代は加藤正夫(1947―2004)。

十段戦

1961年創設。産経新聞社、日本棋院、関西棋院主催。優勝賞金700万円。挑戦手合五番勝負。20名によるトーナメント戦で挑戦者を決定する。持ち時間は挑戦手合、トーナメント戦ともに3時間。秒読みも挑戦手合、トーナメント戦ともに5分前。初代は橋本宇太郎。

女流本因坊戦

1981年の創設だが、前身は1952年創設の女流選手権戦で、女流の棋戦としては最も歴史がある。共同通信社、日本棋院主催。協力関西棋院。優勝賞金550万円。挑戦手合五番勝負。20名プラスαによるトーナメント戦で挑戦者を決定する。持ち時間は挑戦手合4時間、本戦3時間。秒読みは挑戦手合、本戦ともに5分前。初代は本田幸子(1930―2020)。

女流名人戦

1988年創設。日本棋院主催。協力関西棋院。優勝賞金1000万円。挑戦手合三番勝負。7名によるリーグ戦で挑戦者を決定する。持ち時間は挑戦手合、リーグ戦ともに3時間。秒読みも挑戦手合、リーグ戦ともに5分前。初代は宮崎志摩子(1968― )。

女流棋聖戦

1997年創設。日本棋院主催。協力関西棋院。優勝賞金500万円。挑戦手合三番勝負。16名によるトーナメント戦で挑戦者を決定する。持ち時間は挑戦手合、トーナメント戦ともになし、秒読みは挑戦手合、本戦ともに1手30秒、1分の考慮時間10回。初代は小林泉美(1977― )。

[編集部]

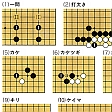

主要な囲碁用語

●アタリ 次に相手の石が取れる状態。

●厚い 眼形(がんけい)に不安がなく、強い威力をもつこと。厚い形。

●一間(いっけん) 主として自分の石から一路隔てて打つ形。(1)の(Ⅰ)は一間ジマリ、(Ⅱ)は一間トビ。

●一線(いっせん) 盤端の線。一線から天元側へ、二線、三線、……と続き、普通、五線くらいまでが用語として用いられる。隅の小目は三線と四線の交点にあたる。

●薄い 「厚い」の逆。眼形に乏しく攻められる形。また、相手に追い込みを許す形勢。

●打欠き(うちかき) (2)、黒1が打欠き。相手の眼(め)を奪ったり、石の手数(てかず)を詰めるときなど、この手段が使われる。

●打込み(うちこみ) 相手の地、勢力圏に単独で進入する手段。打込みはしばしば中盤戦の主役になる。

●大場(おおば) 序盤のだいじな要点。主として辺への展開をいう。

●オサエ 相手の進出を密着して止める手段。(3)、黒1。白の進出を押さえ付けている。

●オシツブシ 石が活(い)きる一つの型。(4)、黒1がその例。白aは活路なしの着手禁止点なので打てない。したがって、黒はaと打って二眼ができ活きている。

●カケ 上から圧迫する手段の一つ。(5)、黒1のカケが白石を圧迫している。

●カケツギ 断点を1路ずらしてツグ形。(6)、黒1のカケツギはaの断点を守っている。

●カタツギ 断点のツギ方の一種。(7)、黒1のように断点を直接ツグ形をいう。

●キカシ 先手(せんて)で打てて、なんらかのプラスになる手をいう。いつでも打てるキカシを保留している場合、そこにはキキ、キキ筋があるという。(8)、黒1に白2と受けねばならないから、黒1はキカシである。しかし場合によっては1ではなくaと迫る手もあり、1を保留するなら、1とaのキキをみることになる。

●急所(きゅうしょ) 打てば形がしっかりと整い、相手から打たれれば形が崩れる要点をいう。

●キリ 断点を切断すること。(9)、黒1がキリで、ツギと表裏をなす。

●形勢判断(けいせいはんだん) 局面の優劣を判断すること。序盤から終盤まで、形勢判断が可能で、それによって控えるか強く打つか、着手の基準が分かれる。

●ケイマ〔桂馬〕 将棋の桂馬のように、一間トビから1路ずれた形。(10)、黒1。

●消し(けし) 相手の勢力圏に浅く侵入する手段。(11)、黒1は白の勢力圏を浅く消している。1でaなら打込みである。

●コスミ 自分の石から1路斜めに打つ形。(12)、黒1がコスミ。aに白石があるなら1は「コスミツケ」という。

●後手(ごて) 相手が受けてくれない着手。碁のあらゆる着手は、部分の形に応じて、後手か「先手」のどちらかである。また、互先(たがいせん)と定先の碁で、黒を先手番、白を後手番ともいう。

●サガリ 盤の端方向にノビる形。(13)、黒1がサガリである。

●サバキ 攻められそうな石を効率よく、攻められぬ形にもっていくこと。相手の攻めに対して、サバキと「シノギ」がある。

●サルスベリ 相手の地を減らす一手段。(14)、黒1がサルスベリ。1を「大ザル」、黒aを「小ザル」ともいう。

●三連星(さんれんせい) (15)の右辺のように一辺の星三つが並んだ形。布石の有力な形で、二つが1路ずれた形は「中国流(ちゅうごくりゅう)」という。

●実利(じつり) 目前の実質的な地。未知数の可能性を秘めた「勢力」に相対する用語。

●シノギ 攻められている石が治まること。サバキの場合よりも、よりきつい攻めに対して、シノギが要求される。

●重複(じゅうふく) 石がだぶり、働きと効率の乏しい状態。「凝り形」ともいう。

●隅の曲り四目(すみのまがりしもく) (16)の黒石が隅の曲り四目。黒からaと詰めれば3目中手(なかで)で死ぬが、白からはaと打ち、黒bヌキ、白aの1路下にツケてコウになる。黒は手出しできないのに白はいつでもコウにいける有利な立場にあるので、ルール上この黒石は死にと規定されている。

●勢力(せいりょく) 実利は伴わないが、厚みの威力をもった石の集団。たとえば(17)は基本定石の一つであるが、白は実利、黒は勢力を誇っている。

●攻合い(せめあい) 双方の石が取るか取られるかの状態。(18)は、黒1と先着すれば、3子どうしの攻合いは黒の1手勝ちとなる。

●先手(せんて) 自分が打つと相手が受けねばならない状態。

●力碁(ちからご) 乱戦になると力を発揮するタイプの棋風。力戦型。

●ツギ 断点を補う手。カタツギ、カケツギなど。

●ツキアタリ 自分の石から相手の石にぶつかっていく手。(19)、黒1。

●ツケ 相手の石に単独で接触する手。(20)の(Ⅰ)、黒1がツケ。(Ⅱ)は「トビツケ」。

●ツケコシ (21)、黒1がその例。利用度の高い手筋である。

●ツメ 相手のヒラキを妨げて詰め寄る手段。(22)、黒1。

●手筋(てすじ) 石の働きがもっとも効果的な手段。石の形、急所などとともに、碁を学ぶうえでもっともだいじな考え方である。

●トビ 自分の石から1路か1路以上飛び越えて打つ形。一間トビ、二間トビなどがある。

●取り返し(とりかえし) (23)、白1で黒の2子を取られても、次の手で黒は1の右に取り返すことができるので、活きている。

●二間(にけん) 2路飛び越して打つ形。(24)の(Ⅰ)、黒1は隅の二間ジマリ、(Ⅱ)は二間トビ。

●二段バネ (にだんバネ) (25)、黒1はハネであるが、白2に黒3が二段バネ。

●ノゾキ 次にキリをみて断点に迫る形。(26)、1のノゾキは次にaのキリをみている。

●ノビ 自分の石から、1路縦横に並ぶ形。

●ハイ 相手の石の下を並ぶ形で食い込む。たとえば、(27)、黒1。

●ハサミ 相手の石を挟撃する手段。(28)、黒1は白石を一間でハサんでいるから一間バサミという。

●ハネ 互いに接触した形から、相手の石の進路を止める手。

●ヒキ 自分のほうへノビて戻る形。(29)、黒1。

●ヒラキ 自石の安定、または勢力圏拡大のため辺に展開する手。(30)、黒1。

●フリカワリ 戦いの帰結として、相手に一定のものを与えるかわりに自分も代償を得る戦法。コウのフリカワリはその一例である。

●マガリ (31)、黒1がマガリ。aに白石があれば「マゲ」になる。

●モヨウ〔模様〕 地になりそうな勢力圏。モヨウの大きな構えを大モヨウといい、三連星や中国流はそれ自身、モヨウといえる。

●両アタリ(りょうアタリ) 二つの石が同時にアタリになり、どちらか一方が取れる状態。(32)、黒1は両アタリである。

●ワタリ〔渡り〕 連絡の一つの形。(33)、黒1で隅の2子がワタれている。

[小堀啓爾]

『瀬越憲作・渡辺英夫他編『御城碁譜』(1950・誠文堂新光社)』▽『高川格著『碁を始める人のために』(1952・ハンドブック社)』▽『安藤如意著、渡辺英夫改補『坐隠談叢』(1955・新樹社)』▽『瀬越憲作・木谷実・坂田栄男著『囲碁百年』(1968・平凡社)』▽『渡部義通著『古代囲碁の世界』(1977・三一書房)』

平安時代の碁

碁盤の構成(盤面の位置の呼び方)〔図A…

碁のルールと技術(活路)〔図B〕

碁のルールと技術(着手禁止と例外)〔図…

碁のルールと技術(死活)〔図D〕

碁のルールと技術(連絡と切断)〔図E〕

碁のルールと技術(地)〔図F〕

碁のルールと技術(コウ)〔図G〕

碁のルールと技術(石を取る技術)〔図H…

碁の競技方法(互先と置碁)〔図I〕

碁の競技方法(一局の碁)〔図J〕

碁の競技方法(終局の碁のつくり方)〔図…

主要な囲碁用語(1)〔図L〕

主要な囲碁用語(2)〔図M〕

改訂新版 世界大百科事典 「碁」の意味・わかりやすい解説

碁 (ご)

碁石と碁盤を使う室内遊戯。古くは乱碁,弾碁,格碁などを含めたさまざまな遊戯の総称だったが,格碁が連珠に発展した以外はほとんど消滅したので,現在では囲碁と同義である。

歴史

起源については諸説があり,易(えき)より発したとするもの,天文暦法をかたどったとするもの,計算具の変形とするものなどがあるが,いずれも想像の域を出ない。しかし中国の歴史時代以前からすでに行われていたらしく,伝説に尭の創始とするものがある。少なくとも孔子の時代にはよく知られた遊戯であったことは,《論語》陽貨篇に〈子曰く,飽食終日,心を用うる所なきは難きかな。博弈なるものあらずや。これを為すはなおやむにまされり〉とあるので確かである。博(はく)は碁石とさいころを使う遊戯で,六博(りくはく)と呼ばれた。弈(えき)はすなわち碁の古語である。古い時代の碁盤は17路であったことは文献的に早くから知られていたが,近年発掘調査された河北省の望都の漢墓から17路を刻んだ石製の明器の碁盤が発見されて,そのことを裏づけた。チベットに17路の碁法が現存する事実と合わせると興味深い。しかし,現存する最古の棋書である《忘憂清楽集》(12世紀初めころ)に採譜された打碁はすでに19路制をとっており,その間の事情は不詳というよりない。はっきりしていることは,日本に碁が伝来したときはすでに19路盤だったから,7世紀以前にその変革があったということだけである。

唐代になると,碁は士君子のたしなむべき四芸〈琴棋書画〉の一つとして広く上流社会に行われ,名手が現れて一種の定石も編み出されていた。また,珍瓏(ちんろう)と称する詰碁を考案し,その妙趣を競うことも上流社会で盛行したらしく,それらをまとめた元代の1349年ころの《玄玄碁経集(げんげんごきようしゆう)》,明代の万暦年間(1573-1620)の《官子譜(かんずふ)》などは今に伝えられて碁を知る者を楽しませてくれる。

日本への渡来

日本に碁が伝わったのは,遣唐使の吉備真備(きびのまきび)が735年(天平7)帰朝したとき持ち帰ったという説があるが,明らかに誤伝である。それより前,おそらく6世紀の半ば,朝鮮を経て仏教が伝来したころ,もろもろの文物とともに渡来したものと思われる。《万葉集》に〈碁師の歌〉2首が収載されている事実がそれを物語る。ただし,歌の内容は碁に関連なく,〈碁師〉も碁を打つ人なのか,碁具を作る人なのか,さだかではない。いずれにせよ,碁はまず宮中の遊戯として日本に定着した。正倉院には聖武天皇愛用の碁盤という〈木画紫檀棊局(もくがしたんききよく)〉が所蔵されているし,《源氏物語》や《枕草子》などの代表的王朝文学にもしばしば碁が登場する。伴小勝雄(とものおかつお)という人は,碁が強いというだけで804年(延暦23)の遣唐使に加わっている。また,寛蓮という僧も強手として知られ,913年(延喜13)勅を奉じて《碁式》を献じたという。実物は残っていないが,それをもとにした玄尊の《囲碁式》(1199)によれば,碁に関する礼法,戦術,用具など全般にわたる書だったらしい。寛蓮については,醍醐天皇と賭碁を打ち,賞金をもって一寺を建立した話が《今昔物語集》にある。

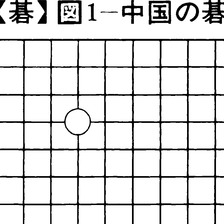

室町・戦国時代には碁は僧,武将の間に盛んに行われた。伝えられるところの日蓮や武田信玄の打碁は後世の偽作であろうが,偽作を生む素地はあったのである。碁の水準もかなりのものだったらしく,明代の弘治年間(1488-1505)に中国に渡った日本の留学僧虚中の著をもとに棋書《適情録》20巻が本家の中国で出版された事実がある(1524)。しかしなんといっても日本の碁を今日あらしめたのは本因坊算砂の出現であった。算砂は京都寂光寺の塔頭〈本因坊〉に住み,碁技をもって織田信長,豊臣秀吉,徳川家康の3代に仕え,とくに家康の庇護のもとに,江戸期における碁の黄金時代の基礎を固めた。その前に日本において,中国あるいは朝鮮から伝えられた碁法に重大な変革が加えられていた。時期はおそらく室町時代末期から戦国時代と思われるが,従来の互先事前置石制から自由棋法への転換が行われた。中国の碁はあらかじめ黒白2個ずつの石を対角線の星に置き合ってから打ち始める(図1)。朝鮮の碁は8個ずつ16個の石を置き合って始める(図2)。これが事前置石制だが,日本の碁は,あるときから置石を取り去ってしまった。そのため,小目,高目,目はずしなど任意の着手が選べることとなり,定石,布石が高度な発展をみせるようになった。自由棋法の採用が碁に与えた奥行きは測り知れないものがあり,今日では中国も朝鮮も自由棋法に変わっている。

江戸時代の碁

1588年(天正16)秀吉は本因坊算砂(当時は日海)に20石10人扶持を給して〈碁の法度を申付〉けた。碁所(ごどころ)の開始とされる。しかし実際に碁所制度が確立するのは徳川幕府の基礎が固まり,家元制のもとに碁将棋衆に扶持を給して碁将棋を奨励する政策がとられるようになってからである。碁所は名人でなければ就任できず,御城碁の組織,将軍の指南,免状の発行などいっさいの行事をとりしきることができ,その絶大な名誉と特権を目ざして必死の努力が続けられ,結果的に碁の技術は飛躍的な向上をとげることとなる。なお,碁所の地位を得た者は次の8名のみである。初代本因坊算砂,中村道碩,2世安井算知,4世本因坊道策,4世井上因碩,5世本因坊道知,9世本因坊察元,12世本因坊丈和。江戸時代の家元は算砂を初代とする本因坊家,その跡を継いで碁所に就いた中村道碩を元祖とする井上家,準名人算哲を祖とする安井家,準名人門入(もんにゆう)を祖とする林家の4家である。4家は年に一度の公式手合〈御城碁(おしろご)〉に家名をかけて戦った。将軍の御前で打つ碁で,初期は本勝負がそのまま打たれたが,長時間にわたることが多かったので,後にはあらかじめ何日もかけて下打ちし,将軍の前でそれを並べ直すのが慣例となった。

中村道碩の死後14年たって,幕府は空位となっていた碁所を2世本因坊算悦と2世安井算知との6番勝負の勝者に与えることとし,1645年(正保2)から1年に1局の御城碁を舞台に気の長い争碁(そうご)が始まった。結局最後の第6局が打たれたのは53年(承応2),打ち分けとなって碁所は決定しなかった。ところが算悦没後,68年(寛文8)に算知は突然碁所に任命される。おさまらないのは算悦の跡を継いだ3世本因坊道悦で,先師の恨みを思い,決死の覚悟で争碁願を出した。当時,幕府の決定に異を唱えるのはただごとではなかったのである。許されて同68年から75年(延宝3)まで20番碁が行われ,道悦は16局までに6番勝ち越して手合を定先(じようせん)(2段差)から先相先(せんあいせん)(1段差)に直した。算知は76年碁所を返上し,恨みを果たした道悦も翌年隠居する。道悦の跡を継いだのは4世本因坊道策で,同じ77年に33歳の若さで名人碁所に就任した。だれひとり異議を唱える者がいなかったことは道策のずば抜けた強さを物語る。道策は後世碁聖と称されたが,それまでの力だけに頼る碁を合理的な碁に転換させ,近代碁に道をひらいた功績は大きい。棋士としての栄華を一身に集めた道策だったが,弟子運には恵まれず,小川道的,佐山策元,桑原道節,熊谷本碩,星合八碩らの俊秀のうち,4世井上因碩となった道節をのぞき,すべて20歳代で夭折(ようせつ)した。道策は最晩年の弟子道知を4世因碩に託し,因碩自身は碁所を望むな,と無理な遺言をして世を去ったが,因碩は1708年(宝永5)名人に昇り,10年師命にそむいて碁所に就いた。13年(正徳3)刊の《発陽論》はきわめて難解な詰碁集で,因碩の棋風を示すともいわれている。結局道知が名人碁所を認可されたのは因碩没後の21年(享保6)でときに31歳,10年遅れたと道知は家人に言ったと伝えられる。道知もまた抜群の力量を有し,その生涯で全力を尽くして打った碁はほとんどないといわれたほどであった。同じ道策の弟子秋山仙朴は《新撰碁経大全》を著した。定石,布石について述べた棋書だが,今も名著の呼び声が高い。しかし書中に〈今道策流を学ぶ者は予より外にこれ無く……〉とあったのをとがめられ,書は絶版,仙朴は10日間戸〆の処分を受けた。一般に開放されかかった碁技は,また家元制の厚いからの中に閉じこめられてしまったのである。

1727年(享保12)道知38歳で没してからしばらく本因坊家は振るわず,他の3家からも5世井上因碩,5世安井仙角,6世林門入と八段準名人を1人ずつ出したにとどまる。その間の不振に活を与え,後に来る天保期の高潮を用意したのは9世本因坊察元であり,元丈,知得の好ライバルであった。察元は66年(明和3)碁所を願い出,争碁の矢面に立った6世井上因碩をねじ伏せて念願を果たした。一方の元丈,知得は年齢が一つしかちがわず,少年時代から互いにしのぎをけずった好敵手で,無二の親友でもあった。元丈は11世本因坊を継ぎ,知得は8世安井仙知を名のるが,今に至るまで若き日の対決のまま,〈元丈・知得〉の名勝負とうたわれる。生涯77局の対局譜が残り,甲乙つけがたい。なかでも1812年(文化9)の両者の対局で知得の放った〈ダメの妙手〉は名高い。ともに名人の器でありながら,互いに相手を評価してあえて名人碁所を望まず準名人で終わった。次代の12世本因坊丈和をめぐるはげしい暗闘と対比すると,その清爽さは一段と光を増す。丈和は力感溢れる碁風の持主で,政治力もなかなかのものだったらしく,11世井上因碩,8世安井仙知,11世林元美らを巻きこんでついに1831年(天保2)名人碁所に補せられるまでの紆余曲折は安藤如意の名著《坐隠談叢(ざいんだんそう)》(1904)に詳述されている。丈和の対抗馬11世井上幻庵因碩もみずからを兵法家と称したくらいで,異色の棋士だったが,丈和引退のあとの名人碁所就位を,丈和の跡目秀和(後の14世本因坊,1820-73)との争碁に敗れて果たせず,晩年の著《囲碁妙伝》に〈諸君子,運の芸と知りたまえ〉と自嘲している。

見苦しい暗闘はあったものの,天保年間(1830-44)の碁界はまことに華やかなものがあり,世に言う〈四哲〉,〈天保の四傑〉の高手たちが百花を競った。〈四哲〉とは本因坊元丈(1775-1832),安井知得仙知(1776-1838),井上幻庵因碩(1798-1859),本因坊秀和(1820-73),〈天保の四傑〉とは伊藤松和(1801-78),坂口仙徳(1803-?),太田雄蔵(1807-56),9世安井算知(1810-58)である。この中には加えられていないが,11世林門入(元美。1778-1861)も特異な存在で文をよくし,詰碁の集成として名高い《碁経衆妙(ごきようしゆうみよう)》(1811),古今の囲碁に関する逸話を集めた《爛柯堂棋話(らんかどうきわ)》(1849)など優れた著作が多い。なお,丈和著の自作を主として扱った《国技観光》(1825),《収枰精思(しゆうへいせいし)》(1834)も当時の棋書として名が高い。江戸時代の碁が最後の花を咲かせたとき,その頂点に立ち,御城碁19戦全勝の記録を作ったのが今日なお棋聖とうたわれる本因坊跡目秀策(1829-62)である。荘重堅実な棋風で,愛用した〈秀策流〉布石は今もその力を失っていない。図3は第15局目の御城碁で秀策の先番,相手は伊藤松和。黒(7)が有名な〈秀策のこすみ〉である。秀策の碁は,石谷広策編《敲玉余韻(こうぎよくよいん)》(1897)によって紹介された。

秀策の死をもって御城碁,そして江戸時代の碁は終わった。幕府の崩壊により家元は禄を離れ,碁界にとっての苦難の道が始まる。

方円社から日本棋院へ

明治維新後の新しい波は秀策の弟弟子村瀬秀甫によって起こされた。家元制を否定する組織〈方円社〉は一般社会への碁の普及を図り,雑誌《囲棋新報》(1879-1924)を発行するなど時流にのって発展した。しかしそれも秀甫の実力があったればこそで,秀甫が1886年に急死してからは19世本因坊名人秀栄(1852-1907)の巻返しにあい,押されぎみであった。秀甫は骨太な碁で,その豪快な碁風は現代の棋士にも多くのファンを有する。対して秀栄は明るい碁で,軽い足どりで局勢をリードする名手であった。白を持っての星打ちは秀栄得意の戦法である。

明治から大正にかけてなお坊社対抗の時代が続くが,それに終止符を打ったのは関東大震災であり,その混乱の中から碁界合同を実現させたのは21世本因坊秀哉(しゆうさい)の決断と大倉喜七郎の財力であった。1924年方円社解散,日本棋院創立。そして39年にはタイトル戦としての本因坊戦が開始され,世襲家元制に事実上のピリオドが打たれた。多少の曲折はあるものの,以後の碁界は日本棋院と,50年橋本宇太郎を総帥として独立した関西棋院とを軸として動いていく。

現代の名棋士

昭和前半の碁界は,1928年来日した北京生れの呉清源(1914- )の活躍が目を引く。33年木谷実(1909-75)とともに世に問うた〈新布石〉はそれまでの布石の常識を根底から揺さぶり,碁に新しい座標を与えた。碁の可能性が一段と広がったのである。図4に時の耳目をさらった新趣向の布石を掲げる。黒は呉清源,白は名人本因坊秀哉。33年から34年にかけての碁である。呉は読売新聞を舞台に39年ごろから時の第一人者らと打込み10番碁を連戦し,ことごとく先相先ないし定先に打ち込んだ。抜群の成績と華やかな碁風で昭和の碁聖と称された。

戦後の碁界を特徴づけるものは,新聞社主催によるタイトル碁戦の増加である。1年かぎりのきびしいタイトルをめぐって次々と覇者が入れかわり,囲碁ファンの注目を集めている。話題を時代順に並べると,まず52年から60年まで高川秀格(1915-86)の本因坊戦9連覇,64年の坂田栄男(1920-2010)の七冠王,68年タイトル制初の名人本因坊になった林海峰(りんかいほう)(1942- ),続いて林を破って史上最年少の名人本因坊と騒がれた石田芳夫(1948- ),77年から82年まで棋聖戦6連覇の藤沢秀行(1925-2009),棋聖・名人・本因坊の三大タイトルを取り,次代の覇者をねらう趙治勲(ちようちくん)(1956- )などをあげることができよう。

1984年現在のおもなタイトル棋戦は次のとおりである(かっこ内は主催団体)。

棋聖戦(読売新聞),名人戦(朝日新聞),本因坊戦(毎日新聞),十段戦(サンケイ),天元戦(新聞三社連合),王座戦(日本経済新聞),碁聖戦(新聞囲碁連盟),新人王戦(赤旗),女流本因坊戦(共同通信),NHK杯戦(NHK),早碁選手権戦(テレビ東京),新鋭トーナメント戦(同),鶴聖戦(日本航空),NECカップ(日本電気)。

プロとアマの碁界

日本の囲碁人口は1000万人といわれる。その頂点に立つのはプロ棋士で,そのほとんどは日本棋院と関西棋院に属している。初段から九段まで規定によって昇段することになっており,84年現在の棋士の総数は,日本棋院270名,関西棋院115名である。両院とも,碁技の向上,発展・普及を目ざす財団法人組織で,(1)各種棋戦を開催,また棋士の段位を定める大手合を実施し,(2)内外のアマチュア・ファンのために各種行事,棋戦を開催し,(3)碁の出版活動を行い,(4)アマチュア段級位の免状を発行している。プロの棋士になるためには,両院いずれかの〈院生〉となり,きびしい修業を経て初段入段試験に合格しなければならない。

アマチュア碁界も戦後大いに発展し,有段者数は20万を超えるといわれ,全国的な規模で催される棋戦も多い。なかでもアマ本因坊戦(毎日新聞),アマ10傑戦(朝日新聞)は歴史も長く,アマ日本一を競う全国大会として著名である。学生の選手権戦も盛んで,個人戦に全日本学生選手権戦,全日本学生10傑戦,団体戦として全日本学生団体戦,全国高校選手権戦などがある。異色のものとしては女性だけの全日本女流アマ選手権戦,世界各国の代表選手が集まる世界アマ囲碁選手権戦があるが,後者は世界的な碁の普及のめどとして注目され,84年の第6回大会には30ヵ国の代表選手が参加した。

中国碁界の発展は特記すべきものがある。いわゆる〈日中囲碁交流〉が1960年から始まり,一時文革のために中断されたが,73年から再開され,原則として1年ごとに訪中と訪日を繰り返して今日に至っている。この間,国家的な碁奨励政策もあって中国碁界の水準は飛躍的に向上し82年にはプロ制度を発足させた。聶衛平(じようえいへい),馬暁春らの若手は日本のプロ一流棋士同等の力量をそなえているといわれる。韓国はプロ棋士の結集する韓国棋院があり,新聞棋戦も盛んである。

欧米への普及活動は古く明治10年代に村瀬秀甫によって手をつけられ,とくにドイツ人のO.コルセルトは秀甫に与えられたテキストをもとに,帰国後1880年に《碁の理論と実際》という論文を発表している。以後多くのプロ棋士の指導旅行が実を結び,こんにちではアメリカ,イギリス,ドイツ,フランス,東欧諸国などに囲碁協会が設立され,オランダに本拠を置くヨーロッパ囲碁協会は年に一度ヨーロッパ囲碁選手権大会を開催している。現在はまだ知識層にファンは限られていて,水準もいま一歩だが,もっと広い階層に浸透すれば進展は早まろう。

用具

碁の用具は,碁盤と碁石と碁笥(ごけ)である。碁盤は縦約45cm,横約42cmで,厚さは15cmほどが標準とされる。クチナシの実をかたどった足がついており,碁盤の裏には〈血だまり〉と俗称されるくぼみがあるが,その由来ははっきりしない。材質はカヤを最上とする。ほかにイチョウ,カツラ,輸入材なども使われる。一般には足のない板盤も使用される。

碁石は直径約2.2cm。黒石181個,白石180個をもって一組とする。材質は白石がハマグリで,とくに日向(ひゆうが)産ハマグリが珍重されるが,現在では材料難のためメキシコのハマグリが多く使われる。黒石は三重県熊野市付近原産の那智黒が最上とされる。アマチュア用にはガラス製,陶製,プラスチック製のものもある。

碁笥は碁石を入れる円形の器で,ふたがついている。材質はクワが最上とされ,ほかにサクラ,ケヤキ,カリン,クリなども用いられる。

競技法

碁は2人の対局者で行われ,片方が黒石,他方が白石を持つ。基本ルールは以下のとおりである。

(1)石は盤上の縦横の線の交点に打つ。一度打たれた石は移動できない。

(2)対局者は1手ずつ交互に打つ。

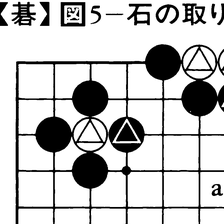

(3)石はそのまわりの縦横の線上の空点がなくなると相手に取られる。たとえば図5-aで,黒 と打つと白

と打つと白 の空点がすべて失われるので,白

の空点がすべて失われるので,白 は取られる。取られた石(あげはま)は盤上から取り除かれ,終局までとっておいて相手の地を埋めるのに使われる。

は取られる。取られた石(あげはま)は盤上から取り除かれ,終局までとっておいて相手の地を埋めるのに使われる。

(4)打つと空点がなくなるところに打つことは禁止される。たとえば図5-bで,黒は と打つことは禁止される。打ったとたんに空点がなくなるからである。ただし,空点がなくても,打ったとたんに相手の石を取れるときだけは,打つことを許される。たとえば図5-cの黒

と打つことは禁止される。打ったとたんに空点がなくなるからである。ただし,空点がなくても,打ったとたんに相手の石を取れるときだけは,打つことを許される。たとえば図5-cの黒 である。打ったとたんに白

である。打ったとたんに白 を取ることができる。

を取ることができる。

(5)相手の石を一つ取った形が,すぐまた自分の石を一つ取り返される形になる状態を〈こう〉という。たとえば図5-dである。黒 と白

と白 は交互に取ったり取られたりしていると永久に勝負がつかない。そこで,相手が〈こう〉を取ったとき,すぐ次の一手で〈こう〉を取り返してはならないというルールがある。

は交互に取ったり取られたりしていると永久に勝負がつかない。そこで,相手が〈こう〉を取ったとき,すぐ次の一手で〈こう〉を取り返してはならないというルールがある。

(6)自分の石で囲み,相手が侵入できない空所を地といい,地はその中に含まれる交点の数で計算される。終局したとき,地が多い方を勝ちとする。

基本技術

碁は,限られた石数でできるだけ能率よく地を作るゲームである。そのために心得ておくと便利な技術を二,三列記しよう。

(1)布石は隅から 盤面を大きく分けて,隅(すみ),中央,辺(へん)という。隅がいちばん地を作りやすいところなので,布石(ふせき)(初期の打ち方)はまず隅から始められる。次に辺,そしてしだいに中央に向かう。

(2)石の生死 石を取られるのは能率が悪い。取られない石を〈生きている〉という。その基本を説明する。

図6-aの黒石は死んでいる。白(イ)と打てば黒石4個が取られるからである。図6-bの黒石は生きている。白は(イ)も(ロ)も,空点のない禁止点なので打つことができず,どうしても黒石を取ることができない。図6-cの黒石は死んでいる。白はいつでも(イ)と打って黒石を取ることができる。黒(ロ)と白(イ)の石を取っても,また白(イ)で全部の黒石を取り上げてしまう。図6-dはやや複雑だが,黒石は死んでいる。白(イ)と打ち,黒(ロ)にもう一度白 に打って取ることができるから。図6-eの黒は生きている。白(イ)には黒(ロ),また白(ロ)には黒(イ)で,いずれも黒の内側は打着禁止点となり,黒を取ることができない。以上をまとめると,図6-bのように(イ),(ロ)2ヵ所に空点があるか,図6-eのように相手がどう打っても空点が2ヵ所できる石は生きている。このことを〈眼(め)が二つある〉という。図6-a,c,dは眼が二つないので死んでいる。

に打って取ることができるから。図6-eの黒は生きている。白(イ)には黒(ロ),また白(ロ)には黒(イ)で,いずれも黒の内側は打着禁止点となり,黒を取ることができない。以上をまとめると,図6-bのように(イ),(ロ)2ヵ所に空点があるか,図6-eのように相手がどう打っても空点が2ヵ所できる石は生きている。このことを〈眼(め)が二つある〉という。図6-a,c,dは眼が二つないので死んでいる。

(3)連絡と切断 大きく連絡した石は眼を二つ作りやすいので安全であり,小さく閉じこめられた石は取られる危険性が大きいので,連絡ということは碁では重要なポイントである。

図7-aは〈並び〉。いちばん堅い連絡法だが能率は悪い。図7-bは〈こすみ〉。これも堅い。図7-cは〈一間飛び〉。最もよく使われる。図7-dは〈二間飛び〉。辺でよく使われる。図7-eは〈けいま〉。連絡としてはあやふやだが,地を囲う能率はいい。図7-fは〈大げいま〉,図7-gは〈大々げいま〉で,ときに用いられる。

(4)〈こう〉と〈こうだて〉 〈こう〉を取られたとき,ルールによって,〈すぐ次の手で〉取り返すことはできない。

図8,右の方で今,白 と〈こう〉を取ったところ。黒は〈すぐ次の手で〉取り返せないが,左方で黒(イ)と打つ。白(ロ)と応じてくれれば,黒(ハ)と〈こう〉を取り返す。黒(ハ)は白

と〈こう〉を取ったところ。黒は〈すぐ次の手で〉取り返せないが,左方で黒(イ)と打つ。白(ロ)と応じてくれれば,黒(ハ)と〈こう〉を取り返す。黒(ハ)は白 のすぐ次の手でないからルール違反ではない。黒(イ)を〈こうだて〉といい,〈こう〉を争う重要な技術である。黒(イ)に白は(ハ)と〈つぐ〉こともできる。黒は(ロ)の位置に打って,右方で白に〈こう〉に負けた損を,左方で取り返す。これを〈こうがわり〉という。〈こうだて〉の大きさは〈こう〉の大きさとつり合っていなければならない。

のすぐ次の手でないからルール違反ではない。黒(イ)を〈こうだて〉といい,〈こう〉を争う重要な技術である。黒(イ)に白は(ハ)と〈つぐ〉こともできる。黒は(ロ)の位置に打って,右方で白に〈こう〉に負けた損を,左方で取り返す。これを〈こうがわり〉という。〈こうだて〉の大きさは〈こう〉の大きさとつり合っていなければならない。

(5)終局の計算 図9で碁が終わった。×印はどちらから打っても価値のないところ(〈だめ〉)だから,便宜上白石か黒石で埋める。白 の4個と黒

の4個と黒 2個は死に石だから,そのまま取り上げて白石は白地を,黒石は黒地を埋める。すでにあげはまが双方2個ずつあったとして,これも相手の地を埋めるのに使う。互いに相手の地を正しく計算する。その結果は白地86目,黒地91目で,差引き黒の5目勝ちとなった。

2個は死に石だから,そのまま取り上げて白石は白地を,黒石は黒地を埋める。すでにあげはまが双方2個ずつあったとして,これも相手の地を埋めるのに使う。互いに相手の地を正しく計算する。その結果は白地86目,黒地91目で,差引き黒の5目勝ちとなった。

本局は最後まで打って〈数えた〉が,途中で形勢悪く挽回不能と思えば〈投げて〉終局することもある。本局,もし白が途中で投げれば,黒の中押(ちゆうお)し勝ちという。

〈こみ〉と置碁

対等な立場で対局する場合を互先(たがいせん)といい,〈にぎり〉で黒番,白番を決める。黒番から打ち始めるので,黒番を先番ともいう。〈にぎり〉は片方が白石を数個にぎり,他方がその偶数奇数を当てることで,一種のトスである。1番勝負のとき,黒番が幾分有利なので公平を期すため,また〈じご〉(引分け)を防ぐため,5目半のハンディキャップを黒に負わせることが多い。5目半こみ出し制の対局なら図9は白の半目勝ちである。

力量に差のあるときは,その差の大きさによってハンディキャップをつける。いちばん小さい差を定先(じようせん)といい,弱い方がつねに黒を持つ(こみ無しで)。さらに差が大きいときはあらかじめ盤面に黒石を置き,白から打つ。これが置碁である。置碁にはふつう二子から九子まであり,その置き方を図10に示す。

二子はイとロ,三子はイ,ロ,ハ,四子はイ,ロ,ハ,ニ,五子はイ,ロ,ハ,ニ,ホ,六子はイ,ロ,ハ,ニ,ヘ,ト,七子はイ,ロ,ハ,ニ,ホ,ヘ,ト,八子はイ,ロ,ハ,ニ,ヘ,ト,チ,リ,九子は盤上九つの星すべてに黒石を置く。

公式対局ではプロ棋士の場合,立会人,記録係がつき,持時間(もちじかん)制で対局する。持時間はテレビ対局,公開対局を除いて4時間から9時間まであり,棋戦により定められている。ふつうは持時間が5分を切ると,秒読みといって,記録係が1分間の秒を読み,1分以内に打たないと時間切れ負けとなる。アマチュアの対局でも持時間制を採用することがあり,手合時計を使用することが多い。

碁のコラム・用語解説

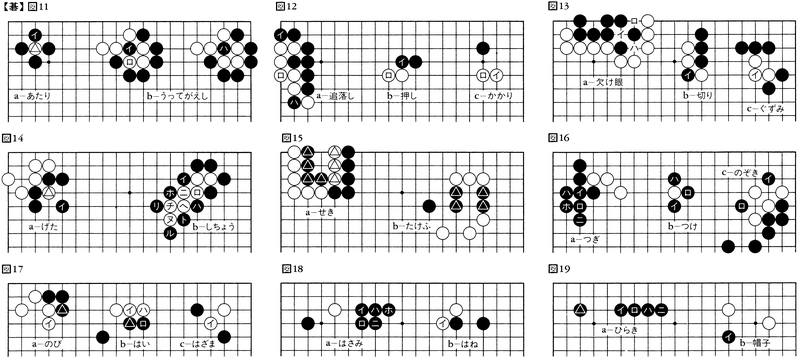

【囲碁の用語解説】

- あたり

- もう一手打てば石を取り上げることができる状態。図11-aの白石はあたりをかけられており,黒(イ)で取られる。

- うってがえし

- 図11-bの左図で黒(イ)と白2子にあたりをかける。白(ロ)と取るが続いて右図黒(ハ)で白3子を取れる。

- 追い落とし

- 図12-aで黒(イ)とあたりをかけられたとき,白(ロ)と逃げても黒(ハ)とさらにあたりをかけられて損害が倍増する。最初の白3子は追い落としで逃げられない。

- 押し

- 図12-bで,黒(イ)を〈押し〉,白(ロ)を〈引き〉という。黒(イ)が来る前に白(イ)と打つのも〈押し〉。

- かかり

- 隅の敵石の〈しまり〉を妨害する手。図12-cで,白(イ)は〈小げいまがかり〉,白(ロ)は〈一間高がかり〉という。

- 欠け眼

- 生きるためには二つの眼が必要だが,眼にみえて眼でないことがある。図13-aのイは〈欠け眼〉。黒(ロ)なら白(ハ),黒(ハ)なら白(ロ)で,眼にならない。

- 切り

- 切断と同じ。図13-bの黒(イ)がそれで,白は石が分断されて苦しい。

- ぐずみ

- 愚形,悪形の見本とされる。図13-cの白(イ)がその一例で,きわめて石の能率が悪い。

- げた

- 相手の石を取る手法の一つ。図14-a,あたりをかけないで黒(イ)と間接的に白△の逃げ道を封鎖して取る。

- 三々

- 盤端から3番目の線が交差する地点。盤上に4ヵ所あり,いずれも隅の生死に関する急所。

- しちょう

- あたりの連続で石を取る手法。図14-bで,黒(イ)とあたりをかけ,白(ロ)に黒(ハ),白(ニ)に黒(ホ),以下,行く手に白石の援軍がなければ,〈しちょう〉で白は取られる。

- しまり

- 隅で2子を費やして地を確保する手法。〈小げいまじまり〉〈一間じまり〉〈大げいまじまり〉などがある。

- 定石(じようせき)

- 隅の戦いにおける定型。基本型で500型ほど,変化を含めると数千の定石があるとされる。

- せいもく

- 九子の置碁のこと。星目,井目,聖目などと書く。

- せき

- 図15-aで黒▲と白△はどちらからも相手を取りにいくことができない。この状態を〈せき〉といい,外側の関係を別にすれば白黒ともに生きている。中の二つの〈だめ〉はどちらの地にも数えない。

- たけふ

- 連絡する手法の一つ。図15-bの黒▲の関係がそれで,絶対に切断されない。

- つぎ

- 連絡の手法。〈切り〉の対語。図16-aで黒(イ)は〈堅つぎ〉,黒(ロ),(ハ)は〈かけつぎ〉,黒(ニ),(ホ)は〈けいまつぎ〉という。

- つけ

- 単独で相手の石に密着する手法。図16-bで黒(イ)は〈上つけ〉,黒(ロ)は〈横つけ〉,黒(ハ)は〈下つけ〉と呼ぶ。

- 手筋

- 碁の法にかなった急所の手。

- のぞき

- 一つがなければ切るぞ,という手。図16-cの黒(イ)または(ロ)がそれである。

- のび

- 相手の〈押し〉に対して一歩先に前進する手法。図17-aで,黒▲に対して白(イ)とのびる。

- はい

- 相手の〈かけ〉に,低い線を一歩ずつ受ける手法。図17-bで黒▲の高圧に対して白(イ)と〈はい〉,黒(ロ)にも白(ハ)と〈はった〉。

- はざま

- 石が斜めに開いた間隙。図17-cで,白は(イ)と〈はざま〉に出た。

- はさみ

- 相手の石を挟撃する手法。図18-aで,黒(イ)は,一間ばさみ,黒(ロ)は〈一間高ばさみ〉,黒(ハ)は〈二間ばさみ〉,黒(ニ)は〈二間高ばさみ〉,黒(ホ)は〈三間ばさみ〉。布石の段階に多く現れる。

- はね

- 相手の石の進路を妨害する形で,自分の石から斜めに打つ手法。図18-bの白(イ)。

- ひらき

- 自分の石を補強し,あるいは辺に勢力を築くために,3線あるいは4線に展開する手法。図19-aで,黒▲から(イ)は〈二間びらき〉,(ロ)は〈三間びらき〉,(ハ)は〈四間びらき〉,(ニ)は〈五間びらき〉。

- 封じ手

- 持時間の定められた2日制の対局で,1日目の終りに打ち番の棋士が,次の一手を決めて立会人にあずける。翌朝,立会人は相手の棋士に封じ手を示して対局を開始する。夜の間に持時間を消費せずに考慮することを防ぐための措置。

- 帽子

- 相手の石を攻め,あるいは大きい地の形成を妨げるため,相手の石の一間上から高圧する手法。図19-bの黒(イ)はその一例である。

- 渡り

- 1線または2線で石を連絡する手法

執筆者:林 裕

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「碁」の意味・わかりやすい解説

碁

ご

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「碁」の意味・わかりやすい解説

碁【ご】

→関連項目連珠

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「碁」の読み・字形・画数・意味

碁

常用漢字 13画

[字訓] ご・いご

[字形] 形声

声符は其(き)。其に方形のものの意がある。棋がその本字で、もと

棋(えきき)をいう。のち棊局、すなわち碁の意となり、碁石を用いるので碁の字が作られた。〔戦国策、秦四〕に「累碁」、漢の揚雄の〔法言、問道〕に「圍棊

棋(えきき)をいう。のち棊局、すなわち碁の意となり、碁石を用いるので碁の字が作られた。〔戦国策、秦四〕に「累碁」、漢の揚雄の〔法言、問道〕に「圍棊 劍」の語がみえ、秦・漢のころからすでに行われていた。わが国へは、吉備真備が遣唐使として入唐した際に、もたらしたものと伝えられる。平安期には女流の遊びともされた。

劍」の語がみえ、秦・漢のころからすでに行われていた。わが国へは、吉備真備が遣唐使として入唐した際に、もたらしたものと伝えられる。平安期には女流の遊びともされた。[訓義]

1. ご。

2. 棋と通じ、縦横に布置する。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「碁」の解説

碁

ご

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...