精選版 日本国語大辞典 「運河」の意味・読み・例文・類語

うん‐が【運河】

- 〘 名詞 〙 運輸、給排水、灌漑(かんがい)などのために人工的に造った川。自然の川や海岸線の海中に手を加えた水路・航路も含む。堀割。

- [初出の実例]「唐は都へ運河と云てほりつけて」(出典:両足院本山谷抄(1500頃)一)

- [その他の文献]〔宋史‐河渠志〕

改訂新版 世界大百科事典 「運河」の意味・わかりやすい解説

運河 (うんが)

運河の意味を広くとれば灌漑,排水,用水,運輸などを目的として人工的に開削された水路のすべてを含むが,ここでは交通用のものに限って述べる。ただしアジアの米作地域や乾燥地域では,農業用の人工水路が小船の交通路を兼ねている例も多く,用途の厳密な区別はつけにくい。エジプトでは西暦紀元をかなりさかのぼる時代に,ナイル・デルタからスエズ湾頭に達するいわゆる〈ファラオの運河〉がつくられて船舶の往来に利用された。ほかに古代オリエント諸国やローマ帝国でも小規模な運河が各地に開かれた。中国では前5世紀ころから長江(揚子江)下流域の江南地方を中心として運河の開削がはじめられた。長い歴史をもつ多くの運河は隋の煬帝(ようだい)によって改修,統合され,華中の米穀を華北に運ぶ〈大運河〉の体系が完成した。また江南地方を特徴づける古来の密な水路網は,水田農業と住民の日常的な交通とに,ともに役立つ運河である。

運河の歴史

種類と役割

運河は古くから内陸水運用の小船を通すだけのものであったが,土木技術の進歩と交通需要の増大によって,19世紀の後半から航洋船を通すための大型の運河が出現した。欧米では前者を〈はしけ用運河barge canal〉,後者を〈本船用運河ship canal〉として区別している。また天然の水路との関係からみれば,河川の急流部を避けて河川の側方につくられるラテラル運河lateral canal,分水界を越えて二つの自然水路を連ねるもの,内陸の河港と海洋を結ぶものなどがある。さらに構造上からは水平運河と階段状運河(閘門式運河)が区別される。後者は勾配を緩やかにするため水路の途中にいくつかの堰を設け,そこに付設された閘門lockによって船を上下させるもので,閘門はヨーロッパにおいては,レオナルド・ダ・ビンチによって広く実用化の道が開かれたといわれる。なお天然の河川の流路に堰と閘門を設けて水運の便をはかることを河川の運河化といい,西欧諸国,アングロ・アメリカ,ロシアにおいては,運河化された河川と運河とが入り混じっている例が多い。能率の低い運河や運河化された河川は鉄道や自動車の発展によって衰退してしまったが,広い平野をもつ近代工業国では穀物,工業原材料,土建資材の輸送路としていまなお大きな輸送量をもつものが珍しくない。

日本

近世初頭から運河の築造がさかんになり,京都の高瀬川,大坂や江戸市中の多くの掘割や安治川などが開削された。利根川,江戸川,淀川,大和川,北上川などで流路が付け替えられ,水運が開かれた。伊達政宗の貞山堀や遠賀川と洞海湾を結ぶ筑前の堀川も近世初期に着工された運河で,後者では明治期になると筑豊炭の輸送路として役立った。明治期に田辺朔郎が近代的土木技術によって開削した琵琶湖疏水(1890)は,大津~鴨川間の本線と,蹴上から北西へ延びる支線から成り,灌漑,水力利用,運輸を目的とした運河である。それはのちに伏見まで延長され,琵琶湖と淀川を結ぶ小船の交通が昭和初期まで続けられた。しかし日本の自然条件は内陸水運の発展には不利であり,陸上交通路の整備された現代では大部分の運河が交通機能を失ってしまった。

ヨーロッパ

自然条件の不利な南欧や北欧では運河の発展は限られているが,フランスからベネルクスを経て北ドイツに至る低地帯やブリテン島においては,17世紀以後広範囲の運河網が形成されて産業の発展を助けたことは,後に述べる通りである。かかる多数のはしけ用運河のほか,19世紀後半には重要な航洋船用運河が相次いで開かれた。オランダの新水路(1872),北海運河(1876),マンチェスター運河(1894)はそれぞれ外洋からロッテルダム,アムステルダム,マンチェスターまで海上航路を引き入れたものであり,キール運河(1894)は北海とバルト海を結ぶ海上航路を大幅に短縮した。第2次大戦後にはローヌ川が根本的に改変され,運河化された水路と多数の新運河によって大型はしけの航行がはじまった。

アングロ・アメリカ

合衆国の独立後18世紀末から東部沿岸地方に小規模の運河の築造が開始されたが,奥地の開発に画期的に貢献したのはエリー運河(1825。現在のニューヨーク州はしけ運河)である。これによって五大湖からハドソン川を経てニューヨークに至る一連の航路が創造されたので,西部内陸の農業はにわかに発展期に入り,この運河の成功はいわゆる運河ブームを引き起こした。イギリス領カナダでは,モントリオール以西のセント・ローレンス川の急流部に沿って多くのラテラル運河をつくり,またウェランド運河を開削して,約100mの水位差をもつエリー,オンタリオ両湖がはしけによって結ばれた。さらにスペリオル,ヒューロン両湖を結ぶセント・メリーズ川にスー運河(1855)が開かれ,大型湖上汽船による鉄鉱石の輸送がはじまった。20世紀に開かれた長いはしけ用運河としては,メキシコ湾と大西洋の海岸線の内側に平行する二つの沿海大水路Intracoastal Waterwayがある。なお航洋船用運河のうち,ヒューストン・シップ・チャネル(1914)は内陸都市ヒューストンを大商港に発展させたが,ほかに両側の海を結ぶものとしてケープ・コッド運河とチェサピーク・デラウェア運河がある。アメリカ合衆国,カナダ両国の共同事業として開削されたセント・ローレンス・シーウェー(1959)はこの大陸最大規模の運河で,従来モントリオールを終点としていた大西洋航路は,いまや五大湖最奥部まで延長されている。

旧ソ連邦・ロシア

帝政ロシア時代にピョートル大帝は西欧の技術を導入して,首都ペテルブルグからボルガ河畔のルイビンスクに至るマリインスカヤ水路を開いた。これは天然の湖沼や河川を多くの運河で連ねたもので,運河の規模は小さかった。ソ連の建国後は1930年代がめざましい運河築造期で,まずドニエプル川下流の急流部が運河化されて汽船航行がはじめられた。次いで33年オネガ湖と白海の間に〈スターリン記念白海・バルト海運河〉が開かれ,さらに37年にモスクワ運河が完成してモスクワは大型はしけによってボルガ川と結ばれた。またルイビンスクには広大な人造湖がつくられ,非能率的なマリインスカヤ水路は近代的なボルガ・バルト海水路に改装された。第2次大戦後にはボルガ・ドン運河(1952)が開かれ,この両大河の航路はスターリングラード(現,ボルゴグラード)の西方ではじめて連結された。

以上のような諸地域のほかに,世界の交通上きわめて重要なものにスエズ運河(1869)とパナマ運河(1914)とがある(国際運河)。前者は水平運河,後者は閘門を備えた階段状の運河であるが,ともに2大陸を連ねる地峡に開削されたので,海上航路を著しく短縮して世界の幹線航路に革命をもたらした。交通需要の増大によって,スエズ運河は継続的に増深・拡幅工事が行われ,パナマ運河は水平式の新運河の増設が計画されている。

執筆者:山口 平四郎

産業の発達と運河

ヨーロッパ大陸の運河はローマ時代に,皇帝ネロ(在位54-68)によりニーダーライン地方とゾイデル海の間に建設されたものにはじまる。その後も運河の建設は続けられ,13~15世紀にはネーデルラント,イタリア,ロシアにも建設されたが,大規模な運河はいまだ出現しなかった。先述されているように一般にレオナルド・ダ・ビンチによって実用化の道が開かれたといわれている閘門の導入によってはじめてそれは可能となった。

運河が産業の発達に大きく貢献するのは17,18世紀である。積極的な運河建設は,ヨーロッパ大陸では,中央集権的な絶対王制のもとでの重商主義政策のなかで遂行された。フランスでは,コルベールのもとで1624年,ロアール川をセーヌ川に結びつけるブリアール運河が完成され,1666-81年にはガロンヌ川を地中海に結びつける,65個の閘門をもつ241kmのミディ運河(ラングドック運河)が建設された。18世紀にも建設は活発に進められ,革命前にすでに延べ1000kmに達した。ドイツ,とくにプロイセン王国においては,1668年にシュプレー川とオーデル川を結ぶフリードリヒ・ウィルヘルム運河が,さらに18世紀には首都ベルリンを中心とし,エルベ,オーデルの二大河川の間に運河網が形成され,それはドイツ内陸地方を北海およびバルト海に結びつける重要な役割をになった。19世紀半ばにはフランスではライン・ローヌ,マルヌ・ライン,エーヌ・マルヌなどのそれぞれの川を結ぶ大運河が建設され,低地諸国,とくにオランダでは1824年に北オランダ運河が開通し,さらに76年には北海運河が完成したが,それはアムステルダムの貿易に著しく貢献した。

フランスに比べて道路や運河の建設が遅れていたイギリスでも,18世紀に入って運河の開削が急速に進められた。しかしそれは国家の政策の中で行われたのではなく,民間資本家の自発的意志によって行われた点においてヨーロッパ大陸の場合と異なる。イギリスでの運河の建設は石炭輸送のためにはじまった。産業革命の開始にともない,従来海上輸送にたよっていたニューカスル石炭に加えて,さらに多くの石炭の輸送が必要となった。1761年開通したブリッジウォーター運河は,ワースリーの石炭をストレトフォードなどの,北西地方の急速に発展する都市に輸送するためのものであった。それはやがてマンチェスターまで延長され,マンチェスターおよびその周辺の産業に多大の影響を与え,さらにリバプールの貿易,とくにアメリカ産原綿の輸入に役立った。69年にはバーミンガム運河が炭田地帯のサウス・スタッフォードシャーとバーミンガムの間を結び,77年にはトレント・マージー運河(大幹線運河とも呼ぶ)がテムズ川をミッドランド地方に結びつけた。このようにして,18世紀半ばすぎにはじまるいわゆる運河狂時代は,工業地帯を結びつける運河網を形成しながら1830年ころまで続いたのである。

以上のように建設された運河は大きな経済的効果をもたらした。ブリッジウォーター運河によって,18世紀後半のマンチェスターにおける石炭の価格は半分になったといわれる。運河による安価な輸送費の実現は,農業においては,農産物輸送,原料とくに肥料の獲得に有利な条件を与え,また生活費の低下,生活水準の向上と生活物資の多様性を実現した。

運河が鉄道の出現によって受けた影響は,ヨーロッパ大陸とイギリスとではそれぞれ異なって現れた。大陸では,一時運河に対する評価は低下したが,大陸の河川のもつ大量輸送能力が,内陸河川交通が鉄道と十分に競争しうることを証明し,大型船のための新たな運河が建設された。1899年開通のドルトムント・エムス運河がそれであり,以後中央ヨーロッパの北西部に水路網が形成された。イギリスでは,鉄道の普及後も運河会社は従来の独占的な地位を確保しようとしたが,運河輸送に用いられる船の輸送能力は大陸に比べて小さく,鉄道との競争に敗れて,19世紀半ばにはその約3分の1が鉄道に吸収された。

→水運

執筆者:高橋 清四郎

運河の工学

運河には,河川を運河化する場合と,流水のないところに新たに水路を開削する場合とがある。いずれの場合も,運河の構造は確保し得る水量,水深,流速によって影響される。

運河の形式

一定の運河幅,一定の水量に対し,水路勾配が急であると,水路勾配が緩い場合に比べ,水深が浅く,流速が速くなる。運河で必要な水深は,船の最大喫水深に,スクリュープロペラを有する船の場合は0.6~1.0m,プロペラのないはしけの場合は0.3~0.6mの余裕を加えたものである。また,流速は0.6~0.8m/sが限度であり,これより速くなると航行が難しくなってくる。したがって,必要な水深・流速が得られない場合,過去においては,水路を人工的に蛇行させ水路勾配を緩くすることさえ行われていた。

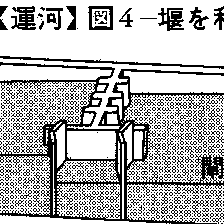

スエズ運河のように全長にわたって水面がほぼ一水平面をなすもの(水平運河と呼ばれる)もあるが,運河をつくる一般的な方法は,水面を堰によって階段状にし,流速を小さく,水深を大きくさせる方法である(図4参照)。この場合,堰をはさんで上・下流は落差を生ずるので,船の通航が困難になる。これに対し,技術の未発達な段階では,堰地点で船荷を積み換えたり,堰の一部に斜路を設け,上流に向かう船は巻揚機で引き上げ,下流に向かう船はせき上げた水で押し流す方法がとられた。後者は洗い堰方式と呼ばれ,水路勾配が急な中国の大運河は,この洗い堰方式が長い間主要な堰の通航方法であった。しかし,この方法は水量を多量に要し,また船が下るときに損傷をうけやすい欠点があった。

これに代わる方法が閘門の利用である。世界で最初の閘門は10世紀末に中国で造られた。閘門を使って運河化する方法は堰閘法(図5)と呼ばれており,現代の運河化はこれが一般的な方法である(閘門をもつ運河を有門運河と呼ぶこともある)。堰閘法において,一つの堰による落差は5~15m程度であり,落差がこれより大きいと閘門を多段式に造るか,運河用昇降機(リフト)を備える必要がある。多段式閘門の場合,1段ごとの落差を等しくして,上流から下流に送られる水量を一定にしなければならない。パナマ運河のガトゥン閘門は3段の多段式閘門を2列に並列しており,一つの閘室は長さ305m,幅33.5m,深さ13.4mで,落差は1段ごとに約8.8mであり,閘門内では船を動かすために牽引車を用いている。このガトゥン閘門の場合,閘門を1回操作すると約9万m3の水量が上流から下流に流下することになり,大量の水を必要とする。運河用昇降機には数種あるが,代表的なものは対重式と浮力式である。対重式は,図6-aのように,船を浮かべる水室を,これとほぼ等しい重さの対重でつるし,水室内の水量をわずかに加減することによって昇降させる。対重の代りに大きさの等しい第2の水槽を用い,水量を加減して昇降させる方法もある。いずれの形式でも1回の昇降ごとに最低1~2m3の水が上流から下流に移される。浮力式昇降機は図6-bのように,水室を深井戸に浮かべた浮子で支えた形式であり,水室の自重とその中に満たした水の重さの和とが浮子の浮力とつり合っている。水室を下降させるときには水室にわずかの水を加えればよく,上昇させるには水室の水をわずか減らせばよい。東ドイツと西ドイツを東西に貫通するミッテルラント運河がエルベ河岸のマクデブルクに分岐するところに設けられたローテンゼーリフトは落差19mの浮力式であり,1000トンのはしけを入れることができる水室をもっている。

運河と自然環境

堰閘法などで水面を階段状にした運河では,水位が高められるため運河の周辺の低い土地では排水が困難になり,その対策として新しい排水路を造る必要が起こることがある。中国の淮河流域でも,おおむね東西に流れる河川に対して,大運河の高い堤防が南北に連なり,これらの河川の排水を悪化させ,深刻な水害を引き起こしてきた。そのため,数多くの排水路,放水路が造られてきている。水路勾配が緩い場合は,確保しうる水量に応じて運河幅が制約される。とくに自然河川を運河化する場合,流量変動があるため渇水流量あるいは低水流量を対象に,水制で航路幅を限定し水深の確保がなされ,また河床への土砂の堆積,洗掘がくりかえされるので,航路を維持するためには浚渫(しゆんせつ)が不可欠となる。運河が大きな湖沼を通過する場合,風浪で船が難破したり,沼沢の植生で水深が維持できないことがあるため,湖沼の縁に堤防を築き水路を限定したり,湖沼を通過しない別の路線をとることがある。中国の高郵湖,微山湖などの縁に沿う大運河はこうした例である。仙台湾に沿って造られている貞山堀,東名運河,北上運河なども,風浪を避けたものである。

人工的に新たに開削した運河であれ,自然河川を航路化した運河であれ,運河の死命を決するのは水量であり,水量が不足する場合は貯水池などを造って補給し,また,閘門に節水池などを設けて水量の節約を行っている。特に鞍部をもつ運河は,サミット運河summit level canalと呼ばれ,鞍部付近はもっとも水量の不足が発生しやすいところであり,水量の確保が重要である。

執筆者:大熊 孝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「運河」の意味・わかりやすい解説

運河

うんが

canal

舟運、灌漑(かんがい)、用水、排水のために設けた人工の水路。その多くは陸地を掘削してつくるが、埋立てのときに埋め残してつくった水路、河川を改修してつくった水路、海岸を浚渫(しゅんせつ)した航路も運河とよぶことがある。

[五十嵐日出夫]

種類と構造

運河を機能的に分類すると、水運用運河と灌漑用運河とに大別される。水運用運河はさらに海洋船運河と内陸運河とに分類することができる。海洋船運河は海洋と海洋とを結ぶ運河であり、スエズ運河やパナマ運河などがこれである。内陸運河は二つの河川を連絡したり、河川に並行する運河であり、イギリスのマンチェスター運河、アメリカのイリノイ運河などが著名である。

運河を構造的に分類すると水平運河と有門運河とに分けられる。水平運河は水路の高低差のほとんどない運河をいい、その代表的な例としてスエズ運河があげられる。この運河をつくるためには、平らな地形であるか、掘削工事が困難であるような山地がルート上にないことが必要である。有門運河とは、水位の違う海と海、川と川とを結ぶ運河であり、運河の途中に中間的な落差をつくり、この落差を船が上下できるようロックゲートlock gateが設けられている。有門運河とする理由は、高い水面と低い水面とをそのまま連絡すると水路の流速が大きくなりすぎることと、水路の水深が不足するためである。この種の運河としてはパナマ運河、ドイツのキール運河(ノルト・オストゼー運河)が有名であり、パナマ運河ではこの方式によって湖面の標高26メートルのガトゥン湖まで船を移動させている。

[五十嵐日出夫]

工法

運河工事の主要部分は広い範囲にわたる大量の掘削工事である。このことは工事の機械化のためには好都合であり、スクレーパー、ブルドーザー、パワーショベル、バケット式掘削機などが利用される。運河化された河川では一般に水路幅がかなり広いが、人工水路では水路幅が狭く、両岸は船が通るたびに波で洗われるため、十分な護岸工事を必要とする。また、地形上から盛り土をして水路をつくった所や地下水位の低い高原で運河をつくる場合には、運河からの漏水が多く、岸や河床に粘土層、コンクリート層を設け防水しなければならない。二つの海や二つの大河川を人工運河で結ぶ場合には、水路が水の流れる方向が逆転する分水界を越えることが多い。この場合には多数のロックゲートが必要となり、ロックゲートにいかに水を補給するかが大きな問題となる。このため運河の途中に貯水池を設けたり、水をポンプで汲(く)み上げる施設が必要となる。

[五十嵐日出夫]

歴史

運河の歴史は古く、オリエント文明では、紀元前3000年ごろのメソポタミアやエジプトで、ティグリス川、ユーフラテス川、ナイル川の水を利用した運河がつくられた。また前510年ごろ、スエズ運河の前身ともいうべき地中海と紅海とを結ぶ運河が、ペルシア帝国のダレイオス1世によって計画されたと伝えられる。一方東洋では、黄河文明の栄えた中国で古くからクリークcreek(溝渠(こうきょ))が灌漑、治水用の運河として使用されていた。12~13世紀にかけて黄河(こうが/ホワンホー)と長江(ちょうこう/チャンチヤン)(揚子江(ようすこう/ヤンツーチヤン))を結ぶ、当時としては世界最大の全長約1900キロメートルに及ぶ大運河がつくられた。この中国の大運河時代までの運河は、西洋、東洋を問わず水路の床勾配(こうばい)が緩やかな水平運河であった。14世紀ごろに中国およびオランダの運河にロックゲートが取り入れられ、この時期を境に内陸運河は大きな発達をみた。18~19世紀に入り、土木技術の進歩とともに、産業革命による経済の要請に支えられ運河づくりが活発になった。この時代は交通史上「運河時代」とよばれ、19世紀の鉄道交通の発展、20世紀の道路交通の発展までは、河川および運河が一国の産業発展に大きく貢献していた。

近代の運河について各国別にみると、イギリスでは1776年、マージー川河口よりマンチェスターに至る延長46キロメートルのブリッジウォーター運河が開通した。この運河の成功が近代運河建設の一つの動機となり、3400キロメートルに及ぶ運河網がイギリス全土に張り巡らされた。このほか著名な運河としては、1894年に開通したマンチェスター・シップ運河がある。マンチェスターとアイリッシュ海とを結ぶ運河で、延長約58キロメートル、1~2万トン級の船舶がマンチェスターまでさかのぼることができる。フランスの運河網の中心はセーヌ川以北にあり、総延長は約4800キロメートルである。著名なものとしては、アルザス地方の中央をカンス・ダムからストラスブールまでライン川と並走するアルザス大運河があげられる。丘陵地帯を通過しているため、運河用トンネルが多いことが特徴の一つである。オランダの運河は低地排水と治水を目的につくられた小運河が多い。総延長は約7000キロメートルに達し、ロッテルダム港、アムステルダム港と内陸都市を結んでいる。ベルギーもオランダ同様、排水用運河網が発達し、水運用としては1939年に全通したアルベール運河が有名である。これによってリエージュ重工業地帯とアンベルスの貿易港がオランダを迂回(うかい)することなく直接結ばれた。ドイツはライン川、ウェーザー川、エルベ川、オーデル川の自然河川に恵まれ、これらの河川を横断する運河が内陸都市と結ばれている。著名なものには、ルール地方と北海を結ぶドルトムント・エムス運河や、1938年に開通したミッテルラント運河がある。ソ連の運河は延長約13万キロメートルにも達していた。著名なものに白海バルト海運河(1933)、モスクワ・ボルガ運河(1937)、ボルガ・ドン運河(1952)があり、これらの運河によりモスクワが海につながる内陸港となった。アメリカでは19世紀の初頭、五大湖を中心にして重要な運河が開通した。同国の運河の特徴は河川の運河化による大規模なものが多く、ニューヨーク州バージ運河、イリノイ運河が有名である。

海洋船運河は19世紀末期から20世紀初期にかけて発達した。これらの運河としてはスエズ運河(ポート・サイド―スエズ間約162キロメートル、1869年開通)、キール運河(北海―バルト海間約98キロメートル、1895年開通)、パナマ運河(太平洋―カリブ海間約82キロメートル、1914年開通)が有名であり、内陸運河のマンチェスター・シップ運河(マンチェスター―マージー川間約58キロメートル、1894年開通)とあわせて世界の四大運河と称されている。

またヨーロッパにおいては、1921年から建設が進められたライン・マイン・ドナウ運河が1992年に完成した。この運河の開通により、北海から黒海の横断が可能になり、ヨーロッパ各国が運河で相互に結ばれた。

外洋間を結ぶ運河は国際貿易に及ぼす影響や軍事的意義が大きく、国際政治、国際法の分野で重要な問題とされてきている。

[五十嵐日出夫・鈴木聡士]

日本の運河

日本においても江戸時代、米の輸送を中心に舟運が盛んとなり、いくつかの運河がつくられた。日本最初の本格的な運河は角倉了以(すみのくらりょうい)による京都の高瀬川である。このほか、福島正則(まさのり)による名古屋の堀川、伊達政宗(だてまさむね)による仙台の貞山堀(ていざんぼり)が有名である。明治以降では1890年(明治23)に完成した琵琶(びわ)湖疏水や安積(あさか)疏水、利根(とね)運河が有名である。

[五十嵐日出夫]

運河の現代的意義

経済が高度に発達して、生活、産業間の有機的連関が強まり、一方においては土木工事の機械化、土木材料の開発による土木技術の進歩が著しい現在において、運河を大出水調節、灌漑排水、電力開発、水運などのために建設することが可能となった。運河の建設による新たな水資源開発は、土地改良保全、森林資源の開発のみならず、大量安価な電力エネルギーの供給や低廉な輸送手段の提供を通し、地域の産業開発を促進させる。日本においては、鉄道や自動車輸送などの発展により、運河の利用は少なくなっている。しかし世界的には、レジャーでの利用、あるいは環境・エネルギー問題への対応に関連して、水力発電利用など、その意義が見直されている。

[五十嵐日出夫・鈴木聡士]

百科事典マイペディア 「運河」の意味・わかりやすい解説

運河【うんが】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「運河」の意味・わかりやすい解説

運河

うんが

canal

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の運河の言及

【クローン】より

…タイ語で運河水路を意味する。もともとクローンはモン語の〈道〉〈路〉を意味する語に起源すると考えられ,タイ語になって,河川に結合する自然の,また人工的な水路を意味するようになった。…

【交通】より

…水上では丸木舟やいかだから始まって,大きな舟が使われた。古代エジプトやバビロニアでは,すでに運河が造られ,帆を用いる船が使われていた。海という通路と風という自然の力を使う帆船は,古代オリエント社会でもっとも便利な交通手段であった。…

【大運河】より

…中国の東部平原を縦断する運河で,北は北京市から南は杭州市まで全長1794km。京杭運河ともいう。…

【治水】より

…治水は文字どおり水を治めることであるが,河川の氾濫や高潮による被害から住屋,集落,耕地などを守るために堤防を築いたり,河川の流路そのものを変えたり,河川の水流・水量を制御調整するための諸工事を行ったり,河底の土砂をさらえ,流水に障害となる岩石を除去することなどがあげられる。また河川交通の安全や発展のため,河川流路を整備したり運河を開削することもその一つである。さらに水田の開発や安定的経営のために池,溝,堰などを設けることも治水であり,農業生産における基本的な事業である。…

【土木技術】より

…フランスでは工兵士官養成や軍事技術の研究のために1747年土木工学校が,さらに,94年にはエコール・ポリテクニクが創立され,土木技術の組織的な教育が始まった。このように土木技術は軍事技術の一翼として発達してきたが,一方ではそれらとは異なる橋,運河,治水,道路舗装など,産業,市民生活と密着した分野へもその成果がとり込まれるようになり,1750年ころから,イギリスにおいてこれら市民生活の基盤を形成する土木技術に対してcivil engineering(土木工学)のことばが用いられるようになった。学会の歴史も工学分野としてはもっとも古く,1818年イギリスで世界最初の工学学会としてイギリス土木学会が設立されており,T.テルフォードが初代会長になっている。…

※「運河」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...