精選版 日本国語大辞典 「風土記」の意味・読み・例文・類語

ふど‐き【風土記】

- [ 1 ] 〘 名詞 〙 諸国の風土、伝説、風俗などを記した地誌。

- [初出の実例]「国々の風土記といへるも大かたほころびたれば、其由もまたしられず」(出典:随筆・西遊記(新日本古典文学大系所収)(1795)序)

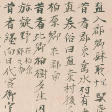

- [ 2 ] 古代官撰地方誌。和銅六年(七一三)律令国家の命により各国の地名整理、物産品目、土地の肥沃状態、地名の由来、旧聞伝承について各国庁が報告した公文書(解(げ))。漢文体、変体漢文体など国により文体は異なる。現存するのは完本である出雲国と、省略欠損のある常陸・播磨・豊後・肥前国の五か国。逸文が「釈日本紀」「万葉集註釈」などに三十数か国分収められている。各国の官命解釈により内容記載に特色が出ている。和銅の正本は多く散失したらしく、延長三年(九二五)再び太政官符によって再提出が命じられている。後世のものと区別して「古風土記」ともいう。古代の地理・文化などが知られるとともに、「古事記」「日本書紀」に組み込まれない地方独自の神話・伝説・歌謡などを知る上でも貴重。

改訂新版 世界大百科事典 「風土記」の意味・わかりやすい解説

風土記 (ふどき)

奈良の地に壮大な都城(平城京)が造営され,大化改新後の地方制度も整備された元明天皇時代に,諸国の国司・郡司を総動員して作成させた郷土誌的文書をいう。中国の制度文物の移植に熱心な時代だから,中国で多く作られた地誌類に範をとったものであろうが,とくに南北中国を統一した隋代に《諸郡物産土俗記》151巻があったということ(《隋書》経籍志)は,もっとも注意さるべきであろう。

《続日本紀》和銅6年(713)5月2日条に〈畿内七道諸国は,郡郷の名は好き字を著け,その郡内に生ずるところの銀銅,彩色,草木,禽獣,魚虫等の物は具(つぶさ)にその品目を録し,及び土地の沃塉(よくせき),山川原野の名号の所由(いわれ),また古老相伝の旧聞異事は,史籍に載せて言上せよ〉とある。この命令を大きく分ければ,前半は物産関係条項,後半は土俗関係条項となるが,これを風土記撰進のことであるとしたのは,平安時代の天台の学僧阿闍梨皇円述作の《扶桑略記》(1094ころ)である。彼がどんな資料によったかは不明だが,現在からみても妥当である。ただ発令の当初から風土記という書名がつけられていたかどうかは定かでない。むしろ下命された各条項を一括して上級官司(太政官または民部省)に奉答するという形で,当時の法律用語では解(げ)とよばれる報告書として上申された公文書であるとするのが穏当であろう。すなわち現存の《常陸国(ひたちのくに)風土記》の冒頭に〈常陸国司解(げ)し申す,古老相伝の旧聞の事〉と書かれているのがその適例である。

これらの報告文書は,和銅(708-715)当時の日本の総国数を62国とすれば60巻を越す大集成となり,そのころ編修されていた《日本書紀》を縦糸とすれば,これは横糸となるはずのものであった。この時期のもので比較的まとまった形で現存しているのは常陸と播磨(はりま)の2国分だけだが,いずれも715年(霊亀1)以前の姿を伝え,下命後4~5年で成立したものと見ることができる。この文書は2通か3通作られ,それぞれ地元の国庁と中央の官庁に保存されていたが,これに風土記の名称が与えられるようになったのは,中国の風土記に魅せられた平安時代の学者文人たちによるものであり,平安初期から鎌倉時代にかけ定着したようである。貞観(859-877)ころ成立の《令集解》仮寧(けによう)令には,風土と郷土を同一視した例も見えている。だが風土記とよばれるものには和銅度のもののほかに,20年後の733年(天平5)に成った《出雲国(いずものくに)風土記》もあるが,これは節度使が編修主体となったもので,軍事的要素が加味されて実用性の強い地誌としてあらわれている。〈和銅風土記〉とはやや異質のものだが,この期のもの(豊後(ぶんご)・肥前(ひぜん)の風土記など)を含めて〈古風土記〉とよんでいる。記紀には見ることのできない地方民衆の風俗や民間伝承が豊富に盛られている点できわめて貴重な古典である。しかし,現在残っているのは以下に記す5国分だけであり,それ以外の国のものは,今では,平安末から鎌倉末にかけて輩出した古典注釈家その他の著書に部分的に引用された文章を通じて知りうるのみである。それらの引用された文章は〈風土記逸文〉とよばれているが,山城国の賀茂伝説,丹後国の浦島子(浦島太郎)伝説など,逸文にみえる貴重な伝承は少なくない。

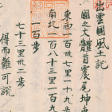

《常陸国風土記》

713年の風土記撰進の官令に答えて国司から中央官庁に提出された報告書の形式をとっており,とくに古老相伝の語りごとに重きをおいて書いたものであることを冒頭で述べている。事実,物語性に富む説話や歌謡が多いことでは現存風土記中抜群である。倭武天皇(やまとたけるのすめらみこと)の巡幸伝説をはじめ,祖神巡幸譚,嬥歌(かがい)や歌垣をめぐる恋愛伝説,巨人伝説,白鳥伝説,夜刀神(やとのかみ)伝承など,東国の民間伝承の宝庫の観がある。しかもその文章は当時の文人たちに愛用された四六駢驪(べんれい)体とよばれる華麗な漢文を用い,神仙思想で装われていて,一種の文学的世界を形づくっている。成立は713年からほど遠からぬところにあり,718年(養老2)を下らぬであろうとするのが普通である。この時期の国司には阿部狛朝臣秋麻呂,石川朝臣難波麻呂,藤原宇合がいるが,そのいずれを撰者と見るかは確定しえない。ただ現伝本は鎌倉時代末期に省略の手が加えられ,白壁,河内の2郡をまったく欠き,省略がないのは総記と行方(なめかた)郡の分だけである。

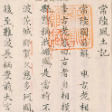

《播磨国風土記》

713年の風土記撰進の官命に応じて中央官庁に提出された文書(解)で,官命に指定された条項にもっとも忠実に答えようとしており,山川原野・里名の由来はあまねく採集し,土壌の品質についても上ノ中,中ノ下,下ノ中などと分類していちいち注記しているのは注意すべきである。土地の生産性の高低はそこに生活する人たちの生産性を規定せずにはおかないし,播磨には鉄の生産地や土器や石材の生産地が存在することと関係して考えさせるものがあるからである。ことに帰化人の移動についての記事も多く,文章も平明な漢文でつづられ,民衆の伝承を素直に写している点では希有なものといってよい。天皇としては景行の巡幸伝説が多く,神には天日槍(あめのひぼこ)や大汝(おおなむち)命,少日子根(すくなひこね)命が活躍することも注意される。成立は和銅6年に近い時期で,国司としては守(かみ)に巨勢朝臣邑治,その部下に百済の帰化人の子楽浪河内がいる。両者の合作と見てよかろう。ただ本書は巻首部と明石郡の部を欠失し,赤穂郡の分がないのは惜しまれる。

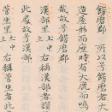

《出雲国風土記》

略して《出雲風土記》ともいう。現存する奈良時代成立の風土記のなかでは首尾完備した唯一の完本として有名である。巻末には〈天平五年二月三十日勘造〉と明記され,その責任者国造出雲臣広島以下諸郡司の署名がある。本書の成立については江戸時代から,和銅の風土記撰進の官命によるものとする説と,天平の再撰とする説とがあったが,現在では,地方軍政の整備のために732年(天平4)8月に諸道に設置された節度使(せつどし)の派遣と関係づけてとらえる説が有力であり,これを〈和銅風土記〉に対して〈天平風土記〉とよぶことがある。出雲では天平4年に山陰道節度使となった民部卿多治比真人県守が作成に関与したと見られる。本書は国内のすべての通路や山の高さや川幅が歩をもって厳密に計測され,烽(とぶひ)や関や戍(まもり),軍団などの軍事施設が列挙され,軍用地図の記録化といった観がある。なお本書の巻首には出雲の版図の成立を神話的に語った国引き神話があって,古代文学の原型的なものとして注目されるが,その一面では本草学や測量術の高度な知識で記載されていることも注意してよい。

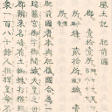

《豊後国風土記》

〈とよくにのみちのしりのふどき〉ともよむ。成立については定かではないが,732年に藤原宇合が西海道節度使となったとき,大宰府管下の諸国に風土記の撰進を命じたものを,大宰府官人が抄録して1冊の本にまとめたものと見られる。本書には《日本書紀》の文章と近似するものが多いが,これは抄録の過程で官人たちによって《書紀》に依拠して構文されたからであるらしい。

《肥前国風土記》

〈ひのくにのみちのくちのふどき〉ともよむ。本書は《豊後国風土記》と同様の過程をとって編纂されたものと考えられ,抄録であることも記載形式も近似している。両者とも景行天皇の西征伝説を中心において,土蜘蛛(つちぐも)や熊襲(くまそ)の討伐を語ることが多く,《日本書紀》の文章を借用したものがある点も同様である。この点で早くから偽書とする説もあったが,在地伝承もあるから単純に偽書とすべきではない。なお両書を含めて西海道風土記,九州風土記などとよばれることもある。

執筆者:吉野 裕

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「風土記」の意味・わかりやすい解説

風土記

ふどき

地方誌的文書。713年(和銅6)5月の「郡内ニ生ズル所ノ銀銅彩色草木禽獣(きんじゅう)魚虫等ノ物、具(つぶ)サニ色目(しきもく)ニ録シ、及ビ土地ノ沃塉(よくせき)、山川原野ノ名号ノ所由、又古老相伝フル旧聞異事ハ、史籍ニ載セテ言上セヨ」(続日本紀(しょくにほんぎ))との命令によって編述されたもの(甲)、925年(延長3)12月の太政官符(だいじょうかんぷ)によって進上ないし新たに制作されたもの(乙)とが有名である。(甲)の風土記としては『出雲(いずも)国風土記』『常陸(ひたち)国風土記』『播磨(はりま)国風土記』『肥前国風土記』『豊後(ぶんご)国風土記』が代表的であり、(乙)は国庁(国の役所)で保管された旧文書を主とする。ただし前掲の五風土記以外の多くは逸文でしか残っていない。「風土記」という書名は、中国では後漢(ごかん)の盧植(ろしょく)の『冀州(きしゅう)風土記』をはじめとして『晋書(しんじょ)』『隋書(ずいしょ)』などにみえているが、日本で「風土記」という書名が用いられるようになるのは、平安時代に入ってからである。奈良時代の場合は「解(げ)」(上申文書)の形をとっている。

現在に伝えられている「風土記」のなかで、唯一の完本は『出雲国風土記』であって、733年(天平5)に成立した。勘造者を秋鹿(あきか)郡人神宅臣(みやけのおみ)金太理(かなたり)、国造(くにのみやつこ)兼意宇(おう)郡大領(たいりょう)出雲臣広島(ひろしま)とする。出雲在地の独自の神話伝承などを記し、天皇巡幸伝承がみえないなど、注目すべき特色を保有する。『播磨国風土記』は巻首と明石(あかし)郡、赤穂(あかほ)郡の記事を欠き(ただし明石郡には逸文がある)、賀古郡についても欠損部分がある。713年に比較的近い時期の成立と考えられている。『常陸国風土記』は白壁、河内(かふち)両郡はなく、新治(にいはり)から多珂(たか)郡までの八郡には省略が多い。718年(養老2)までの筆録をもとに、722、723年ごろに編述が完成したものと推定されている。『肥前国風土記』および『豊後国風土記』には巻首および各郡首はあるけれども、各郡の記事は不完全であり、732年以後数年の間に編集されたものとみなされている。

五風土記のなかでもっとも注目すべきものは『出雲国風土記』で、その編述の責任者が、在地の出雲臣広島と秋鹿郡の人神宅臣金太理であったことは見逃せない。播磨・常陸の風土記のように国司層、肥前・豊後の風土記のように大宰府(だざいふ)の官僚らによって編述されたものとは趣(おもむき)を異にしている。とくに『肥前国風土記』や『豊後国風土記』が、『日本書紀』の文によって地方の伝承を付会している点などは、風土記をすべて地方独自の地方誌的文書と即断しえないことを物語る。在地の氏族と中央派遣の官僚らの手になる「風土記」との間には、その内容に相違がある。

なお、以上の「古風土記」に対し、江戸時代にも『新編武蔵(むさし)国風土記稿』『新編会津(あいづ)風土記』『紀伊続風土記』など、風土記と称するものが各地で編纂(へんさん)された。

[上田正昭]

『秋本吉郎校注『風土記』(『日本古典文学大系2』1958・岩波書店)』▽『上田正昭編『日本古代文化の探究 風土記』(1975・社会思想社)』▽『吉野裕著『風土記』(1969・平凡社)』

百科事典マイペディア 「風土記」の意味・わかりやすい解説

風土記【ふどき】

→関連項目出雲神話|出雲国|宇治|牛窓津|大国主神|元明天皇|釈日本紀|続浦島子伝記|値賀島|塵袋

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「風土記」の意味・わかりやすい解説

風土記

ふどき

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「風土記」の解説

風土記

ふどき

奈良時代に国別に編纂された地誌。713年(和銅6)に,各国の郡郷名に好字をつけることを命じるとともに,国内の産物や地味,地名の由来や古老の伝える昔話などを報告するよう官命が下り,諸国ではこれをうけて解(げ)のかたちで上申した。これらの解文,あるいは各国に残されたその副本が,中国の地誌の名称の影響で風土記と称された。現在まとまったかたちで残るのは,常陸・出雲・播磨・肥前・豊後の5カ国の風土記で,このほか二十数カ国の風土記の逸文が諸書に引用される。内容はほぼ上記の官命に対応するが,「古事記」「日本書紀」とは異なる地方独自の神話・伝説なども含まれ,古代の地方社会を知るうえで貴重である。「日本古典文学大系」所収。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「風土記」の解説

風土記

ふどき

713年元明天皇が諸国に編集を命じ,各地の産物・地理・地名の由来・伝承などを漢文で記載。現存するのは常陸 (ひたち) ・出雲・播磨・豊後・肥前の5風土記で,出雲だけが完本。奈良時代の貴重な史料である。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の風土記の言及

【神道】より

…《古事記》や《日本書紀》の神話は,たしかに神道的な諸観念をよくあらわしているが,神々の祭りに際して,記紀の神話が教典として読誦されるようなことはなかった。《古語拾遺》や《風土記》も教典とされ,中世では《先代旧事本紀》も重んぜられた。しかし,それらは古典に対する知識を持つ神官の間で尊重されただけで,庶民が記紀の神話を教典として読んだわけではない。…

【地方志】より

…中国全体の地理書を総志と呼ぶのに対する。後漢時代以降,簡単な地図を伴った郡や国の地理的叙述,〈図経(ずけい)〉が作られ,また特定地方の山川,風俗,古跡などを記載した〈風俗伝〉や〈風土記〉と呼ばれる地理書が出現した。いずれも地方志の原型といえる。…

【地名】より

…たとえば江戸時代に,江戸や越後の人にとってはともに〈大川〉と呼ばれていた川が隅田川,信濃川と命名され,また日本中の人が知る地名となっていったのである。

【日本】

[研究の足跡]

《古事記》《日本書紀》や各風土記などが,すでに地名の存在を重要視し,数多くの地名説話を記載している。風土記のごときは,編纂要項に〈山川原野〉の名義について明記することを規定し,国,郡,郷名にいたるまで説話の羅列に終始した。…

【日本音楽】より

…

[第1期]

原始日本音楽時代 楽器の出土例がみられる弥生時代から飛鳥時代までにあたるが,楽曲や楽譜が残っていないので明確にはわからない。《古事記》《日本書紀》《風土記》《万葉集》《隋書》倭国伝などの文献中の断片的な記事や,少数の楽器やその演奏を写した埴輪(はにわ)などの出土品により,また日本周辺の原始的姿をとどめる音楽(台湾の原住民の音楽,南洋諸島の音楽)やアイヌ音楽などとの比較類推により,想像するほかはなく,次のように結論されている。歌謡中心の音楽で,伝承歌謡のほかに即興歌謡も多く行われた。…

※「風土記」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

地方別にその風土・文化その他について記した書物。

地方別にその風土・文化その他について記した書物。