デジタル大辞泉

「解」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

かい【解】

- 〘 名詞 〙

- ① 説き明かし。説明。解釈。→解する。

- [初出の実例]「第一の解ならば、たたりみこなんどと云やうなものぞ。第二の解ならば、いのりはらいしてよく鬼を祭落するぞ」(出典:史記抄(1477)九)

- ② 漢文の一体。疑惑を解き、非難に反論するのを目的とするもので、漢の揚雄の「解嘲」に始まるとされる。

- [初出の実例]「長雪隠解〈許六〉」(出典:俳諧・本朝文選(1706)四)

- [その他の文献]〔文体明辨‐解〕

- ③ 方程式や不等式を満たすものの、もとの方程式や不等式に対する称。〔数学ニ用ヰル辞ノ英和対訳字書(1889)〕

- ④ 与えられた問題に対する解答。

- ⑤ 楽章の一節。

- [初出の実例]「承レ問五解、古楽府謂レ章為レ解、出二楽府諸書一」(出典:徂徠集(1735‐40)二三)

- [その他の文献]〔楽府詩集‐相和歌辞解題〕

ほぐれ【解】

- 〘 名詞 〙 ( 動詞「ほぐれる(解)」の連用形の名詞化 )

- ① 解けて離れること。また、そのもの。

- [初出の実例]「私には緊張のほぐれが逆流してくるようなのだ」(出典:オールド・ノース・ブリッジの一片(1968)〈島尾敏雄〉)

- ② 破綻(はたん)が生じること。

- [初出の実例]「扨もひあいなだまし様、中程からほぐれがきてわしゃあぶあぶ思ふてゐた」(出典:浄瑠璃・平仮名盛衰記(1739)四)

- ③ おちぶれること。

- [初出の実例]「新町ほぐれのとしま」(出典:洒落本・浪花色八卦(1757)蔦菱卦)

げ【解】

- 〘 名詞 〙

- ① 説明すること。解釈すること。

- [初出の実例]「光宅法師解言、知見只是一衆生当来仏果、示為二聞慧一、悟為二思慧一」(出典:法華義疏(7C前)一)

- ② =げじょう(解状)①

- [初出の実例]「右八省以下内外諸司。上二太政官及所一レ管。並為レ解」(出典:令義解(718)公式)

はつり【解】

- 〘 名詞 〙 絹布の類をほぐし、糸として使うもの。はつし。

- [初出の実例]「いと使ひよき、手づくりの針の、耳いと明らかなるに、信濃のはつりをいとよき程にすげて」(出典:宇津保物語(970‐999頃)俊蔭)

解の補助注記

動詞「はつる(削)」を、織物をときほぐす意に用い、その連用形を名詞化したものか。

はつし【解】

- 〘 名詞 〙 =はつり(解)〔羅葡日辞書(1595)〕

- [初出の実例]「何も彼も未だはつしの糸の、いとしとまでに思はくの」(出典:浄瑠璃・薩摩歌(1711頃)中)

ほつれ【解】

- 〘 名詞 〙 ( 動詞「ほつれる(解)」の連用形の名詞化 ) ほつれること。また、ほつれたもの。

- [初出の実例]「糸遊は霞のあみのほつれ哉〈望一〉」(出典:俳諧・毛吹草(1638)五)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

普及版 字通

「解」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

解 (かい)

solution

方程式があったとき,それを満たすもの全体を,その方程式の解という。

\(\sqrt{x}\)x=1,x2-2x+1=0はいずれも解はx=1であり,x2-1=0の解はx=1およびx=-1である。微分方程式の場合のように,解が関数である場合もある。代数方程式の解は根とも呼ばれるが,根と解とには,考え方に差異があるので,その説明から始めよう。

根

係数が複素数の多項式f(x)=a0xn+a1xn⁻1+……+an(a0≠0)は,

と因数分解する。ここにでてくるα1,……,αn全体をf(x)の根,または,方程式f(x)=0の根という。同じαがα1,……,αnの中にm回現れるとき,αはm重根であるという。m≧2のとき重根,m=1のとき単根という。多項式や代数方程式に対して,根(ルーツroots)という言葉が使われるのは,根全部が定まれば,あまり重要でない数の因子a0を無視すれば多項式および方程式が定まるからである。しかしながら,一つの複素数を考えたとき,αがf(x)=0の根であることと解であることは同一なので,根と解とが混同される傾向がある。本来は解には〈重複〉という概念は付随していない。

と因数分解する。ここにでてくるα1,……,αn全体をf(x)の根,または,方程式f(x)=0の根という。同じαがα1,……,αnの中にm回現れるとき,αはm重根であるという。m≧2のとき重根,m=1のとき単根という。多項式や代数方程式に対して,根(ルーツroots)という言葉が使われるのは,根全部が定まれば,あまり重要でない数の因子a0を無視すれば多項式および方程式が定まるからである。しかしながら,一つの複素数を考えたとき,αがf(x)=0の根であることと解であることは同一なので,根と解とが混同される傾向がある。本来は解には〈重複〉という概念は付随していない。

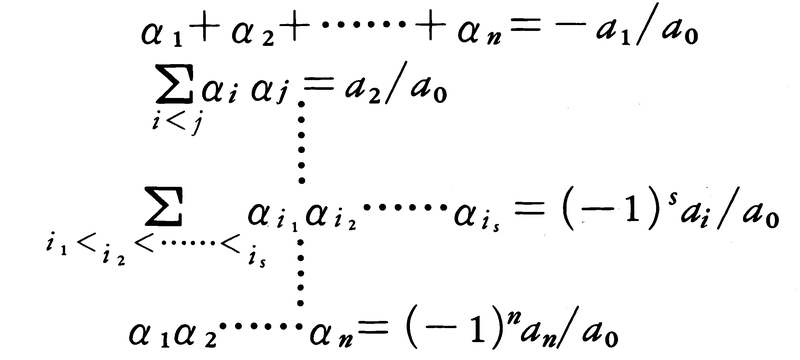

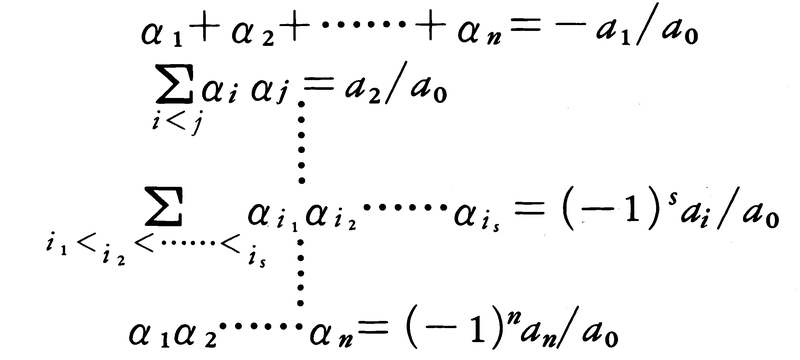

根(解)と係数の関係

二次方程式ax2+bx+c=0(a≠0)の2根がα,βであるとき,α+β=-b/a,αβ=c/aである。これが二次方程式の場合の根と係数の関係である。もっと一般に前述のf(x),α1,……,αnについて,

という関係がある。これがn次の多項式(または方程式)の根(または解)と係数の関係である。

→解の公式

執筆者:永田 雅宜

解 (げ)

令(りよう)で規定された公式様(くしきよう)文書の一つ。公式令での規定では,民部省など八省以下の内外諸司から太政官および所管上級官司へ上申する文書様式であった。たとえば主計寮から民部省へ,民部省から太政官へ上る場合にこの様式を用いる。第1行目に〈(差出所)解 申……事〉と記し,以下本文,年月日,位署の順に書く。本文の書き止めは太政官に対するものは〈謹解〉,その他に対しては〈以解〉とする。位署は四等官全員が署する規定であった。差出者の名は冒頭に記すが,宛所は書かないのが原則である。これは元来,解は直属上級官司へ上るものであるから,書かれてなくても自明であるからである。解は内容としては報告,請求,申請等であり,地方の国から太政官や民部省に提出される計帳,正税帳,租帳なども解の様式によって作成されている。土地の売券も初期には解の様式によっていた。これは古代における土地売買が墾田永年私財法発布後といえども,すべて官司の許可が必要だったからである。

公式令の規定では解は官司の上申する場合に用いるもので,個人の上申文書は別に牒(ちよう),辞が定められていたが,それらが用いられることは少なく,個人が官司に上申する場合も解を用いることが多かった。そのうち欠勤届に類するものを不参解,休暇申請を請暇解という。借金証文にも用いられ,借銭解(しやくせんげ),月借銭解(げつしやくせんげ)といった。このような個人の解の場合,差出者の名は冒頭に〈某謹解……事〉と書くか,冒頭は単に〈謹解……事〉として,終りの日付の下に姓名を記すかの2様があった。宛所は公式様解と同様,自明であるのと儀礼としての意味から書かないのを通例とした。このように解は官司,個人を問わず,役所へ差し出す文書として用いられ,平安時代以降多くなった農民や地方下級役人から国衙へ上申する文書や,訴訟関係での訴状もすべて解の様式によって記された。平安時代以降は解文(げぶみ)とか解状(げじよう)といわれるようになった。たとえば国司藤原元命を訴えた有名な《尾張国郡司百姓等解文》というようにである。鎌倉時代初期につくられた書札礼の書《雑筆要集》は解状例として,官人,荘官百姓等,荘住人の3例をあげている。そして鎌倉中期以降になると,訴状等は〈某申……〉と書き始める申状が多くなり,解,解状はみられなくなる。

執筆者:飯倉 晴武

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

解

げ

公式令(くしきりょう)に規定された文書の一様式。令の規定では、支配関係にある役所間で、上級官庁から下級官庁に下す文書が符(ふ)であるのに対し、下級官庁が上級官庁に差し出す文書に解を用いた。解は本来官庁が出す文書であったが、すでに奈良時代、諸家、個人も解を用い、広く上申文書として解が使用された。解は鎌倉時代衰退するが、売買、訴訟文書には比較的遅くまで解の様式がみられる。奈良時代、土地売買は当事者間の契約だけでは無効で、国司(こくし)に申請し、その証明を必要としたため、売買文書は解の様式で書かれた。その後、国司の認可が必要でなくなっても、売買証文に解の様式を使う慣習は鎌倉時代まで残っていた。

[百瀬今朝雄]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

Sponserd by

解

げ

公式令(くしきりょう)に定める文書様式。所管・被管の統属関係にある下級官司から上級官司や太政官へ上申する文書の形式。「某解申其事」とする書出文言,「以解」(太政官に対する場合は「謹解」)とする書止文言をもち,年月日,上申官司の四等官全員の位署の順で記された。ただし諸国は太政官に対してだけでなく八省や弾正台(だんじょうだい)にも解を用いた。また官人が個人として上申する際にも,牒(ちょう)や辞(じ)にかわる上申文書として解の形式の文書が多用された。平安時代になると,個人名の申請文書(売買券文など)にも広くみられるようになり,さらには解文・解状などの名称で訴状としても用いられた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

Sponserd by

解【げ】

律令制における公文書の形式の一つ。符に対するもので,下級官司から太政官および直属の上級官司へ奉る文書。諸国司が中央の太政官に提出する文書はすべて解を用いた。あて所は明確なので書かないのが特色。

→関連項目古文書

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

解

げ

律令時代の文書様式の一つ。上下支配関係にある下の役所から,上の役所に出す文書様式。符に対応する様式として公式令 (くしきりょう) に規定されている。実際には役所間だけでなく,個人の場合にも,役所や上位の人に出す文書として用いた。訴訟の際,最初の訴状はもと解文の形をとったので,本解ともいう。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

解

げ

律令に規定されている,下位の官司から上位の官司に出す文書

解状・解文 (げぶみ) ともいう。平安時代以後は官司間だけでなく,一般に上申する場合の文書すべてをいうようになった。尾張国郡司百姓等解文は有名。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の解の言及

【運搬作用】より

…運搬形式によって,運搬作用は溶流,浮流,掃流に三大別することができる。溶流solutionは化学的風化作用を被った岩石や土壌の可溶性物質が,イオンの形で水に溶解して運搬される現象である。一般に地下水や河川水はカルシウムイオン,ケイ酸イオン,塩素イオン,硫酸イオンなど,流域の地質を反映した成分を溶かして運搬している。…

【溶液】より

…均一な液相をつくっている混合物。均一混合物には液相のほかに,気相,固相の場合がある。固相の場合は[固溶体]といい,液相の溶液とあわせて[溶体]という。溶体と同じ意味で溶液を用いることもある。溶液成分のうちの一つが他を溶かしていると考えられるとき,溶かしている成分を[溶媒],溶けている成分を[溶質]という。溶媒,溶質がともに液体で,たとえば水とエチルアルコールのように任意の割合で混合する溶液の場合には便宜上,量の多いほうを溶媒とする。…

【溶体】より

…均一な相からなる混合物。均一な相が気体である場合は混合気体,液体の場合は[溶液],固体である場合は[固溶体]という。ただし,混合気体は条件(低温においてとか,成分の分子量の差が大きいとか)によって,不均一になる場合もありうる。一般に混合物は,各成分に分離する場合に,外からそれほど大きなエネルギーを加えないで容易に分離できるもの(たとえば,ふるいやフィルターで分けるとか,弱い遠心力をかけるとかだけで分離できるもの)と,かなりのエネルギーを外から加えて(たとえば加熱するとか強い遠心力をかけるなど)はじめて分離できるものとに分けられる。…

【方程式】より

…等式の数が複数であるときとくに[連立方程式]という。その数値や関数を求めることを方程式を解くといい,その数値や関数を方程式の[解]という。また解である数値や関数はこの方程式を満足するともいう。…

【古文書】より

…これは土地財産権の存在を証明するものとして,その移転にともなって作成された[売券]・[譲状]・[寄進状]をつぎつぎ集積していったものである。代表的なものとして,912年(延喜12)の七条令解から1396年(応永3)の寄進状にいたる約500年間の売券類20通が現存する左京七条一坊(現,京都市)の家地の場合がある。また武家の家柄では,譲状をはじめとして[軍忠状]・[感状]・恩賞宛行状など,家領家督に関する文書が相伝の重書として,数代あるいは十数代伝えられる場合がある。…

【申文】より

…上申文書で,下位のものが上位に対して事柄を〈申上る〉文書ということからこの名があり,申状ということもある。公式様(くしきよう)上申文書である[解](げ)が冒頭に〈何某解申……事〉とあるのが,しだいに〈何某申……事〉と変化し,名称も解(解文)から申文に変わったといわれる。中世以降は申文というと,とくに官人が叙位・任官や官位昇進を希望して,朝廷に申請する款状(かじよう)をさしていうようになった。…

※「解」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

〈カイ〉

〈カイ〉 〈ゲ〉

〈ゲ〉

(わか)つなり」とあり、のち牲体を解く意となり、またすべてものを解釈する意となる。釋(釈)も獣爪(

(わか)つなり」とあり、のち牲体を解く意となり、またすべてものを解釈する意となる。釋(釈)も獣爪( (べん))を以て獣屍(

(べん))を以て獣屍( (えき))を解く意である。

(えき))を解く意である。 ・蟹など五字を収める。他に邂などもあり、解は懈・邂と通用する。

・蟹など五字を収める。他に邂などもあり、解は懈・邂と通用する。

解・誤解・講解・尸解・支解・枝解・肢解・自解・識解・詳解・心解・申解・信解・神解・真解・深解・図解・正解・精解・俗解・体解・知解・注解・通解・摘解・読解・難解・半解・冰解・分解・兵解・別解・弁解・明解・訳解・融解・要解・溶解・鎔解・纜解・理解・略解・了解・領解・諒解・論解・和解

解・誤解・講解・尸解・支解・枝解・肢解・自解・識解・詳解・心解・申解・信解・神解・真解・深解・図解・正解・精解・俗解・体解・知解・注解・通解・摘解・読解・難解・半解・冰解・分解・兵解・別解・弁解・明解・訳解・融解・要解・溶解・鎔解・纜解・理解・略解・了解・領解・諒解・論解・和解

と因数分解する。ここにでてくるα1,……,αn全体をf(x)の根,または,方程式f(x)=0の根という。同じαがα1,……,αnの中にm回現れるとき,αはm重根であるという。m≧2のとき重根,m=1のとき単根という。多項式や代数方程式に対して,根(ルーツroots)という言葉が使われるのは,根全部が定まれば,あまり重要でない数の因子a0を無視すれば多項式および方程式が定まるからである。しかしながら,一つの複素数を考えたとき,αがf(x)=0の根であることと解であることは同一なので,根と解とが混同される傾向がある。本来は解には〈重複〉という概念は付随していない。

と因数分解する。ここにでてくるα1,……,αn全体をf(x)の根,または,方程式f(x)=0の根という。同じαがα1,……,αnの中にm回現れるとき,αはm重根であるという。m≧2のとき重根,m=1のとき単根という。多項式や代数方程式に対して,根(ルーツroots)という言葉が使われるのは,根全部が定まれば,あまり重要でない数の因子a0を無視すれば多項式および方程式が定まるからである。しかしながら,一つの複素数を考えたとき,αがf(x)=0の根であることと解であることは同一なので,根と解とが混同される傾向がある。本来は解には〈重複〉という概念は付随していない。