精選版 日本国語大辞典 「思考」の意味・読み・例文・類語

し‐こう‥カウ【思考】

- 〘 名詞 〙

- ① 考えること。思いめぐらすこと。また、その考え。思案。

- [初出の実例]「思考する所を自在に言述し」(出典:立憲政体略(1868)〈加藤弘之〉国民公私二権)

- 「余は思考す、故に余は存在す」(出典:吾輩は猫である(1905‐06)〈夏目漱石〉七)

- ② 哲学で、広義には、意識の作用や内容の総称。狭義には、感覚や表象の内容に対して分析、総合、秩序づけ、統一を行なって、概念を作り、判断をすること。また、概念や判断について論理的に推理していく精神作用。思惟(しい)。

- ③ 心理学で、単なる感性の作用と区別して、概念、判断、推理の作用をいう。人間は動物と異なって思考による内的過程を経て行動するところに特色があるとされる。

最新 心理学事典 「思考」の解説

しこう

思考

thinking(英),pense´e(仏),Denken(独)

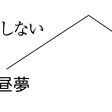

思考は,さまざまな視点からの分類が可能だが,一例として,図1に,ジョンソン・レアードJohnson-Laird,P.N.(1988)による分類を示した。彼によれば,白昼夢daydreamingは目標がない思考として,問題解決とは区別される。目標が存在する思考は問題解決であり,そのうち決定論的であるものを計算computationとよぶ。決定論的であるとは,ある解決手続きを採用したとき,正解にたどり着くために,次のステップが決定されていることを意味する。さらに,計算以外の思考のうち,正確な目標が存在しないものが創造creation,存在するものが推論reasoningである。とくに,創造は,拡散的思考・収束的思考という分類において前者に相当するが,この点については後述する。

【帰納的推論と演繹的推論】 思考研究,とくに問題解決研究においては,人間が限られた認知容量を用いてどのようにして膨大な問題空間を探索するのかという点が最も大きな問題である。この問題に対して,推論研究から多くの示唆が得られている。推論とは,ある前提から帰結を導く精神の活動で,帰納的推論と演繹的推論とに分類できるが,研究上はその課題形式ごとにさらに細分化されている。

推論は情報量を増大させるか否かで二分され,させるものが帰納的推論inductive reasoning,させないものが演繹的推論deductive reasoningである。帰納的推論とは,たとえば,「スイカaは赤い,スイカbは赤い,スイカcは赤い,ゆえにスイカは赤い」というように,いくつかの事例を観察して一般法則を導くものである。一方,演繹的推論では,「人はすべて死ぬ,ソクラテスは人である,ゆえにソクラテスは死ぬ」のように,前提から帰結が論理的必然をもって導かれなければならない。なお,一般に,ある命題から,解釈の多義性を排除できるほどその命題の情報量は多いとされる。たとえば,「雨が降っている」よりは「土砂降りである」の方が,雨量が少ない可能性を排除できるので,情報量が多くなる。すなわち,上記の帰納的推論の例では,前提においてa,b,cのスイカの色が述べられているのみであるが,それ以外のスイカも赤いという帰結を導いている。この,a,b,c以外のスイカへの言及が情報量の増大に相当する。

なお帰納的推論の研究においては,すでに挙げた例のような,いくつかのスイカを観察して「スイカは赤い」という帰結を導かせるような課題は多くは用いられていない。かつての,概念形成がいくつかの事例の共通特徴を見いだすこと(共通特徴説)とみなされてきた時代には,このような形式の課題も用いられていた。しかし,たとえば,鳥概念は,最も鳥らしい鳥のイメージプロトタイプを中心に形成されるとするプロトタイプ理論prototype theoryなど,類似性を基盤とする理論が概念形成研究での主流になると,典型的な帰納的推論の課題はあまり用いられなくなった。

一般に,情報量が追加される帰納的推論は,観察された限られた情報から知識を拡張するために行なわれる。換言すれば,個別事例を観察しながら行なわれる一般法則についての仮説形成でもある。古典的な例として,ウェイソン2-4-6課題がある。この課題では,実験参加者は,最初に「2-4-6」という事例を与えられて,この数字系列がどのような法則で構成されているのかを答えなければならない。その際に,適当な事例を挙げて実験者からその事例が法則に当てはまっているかどうかがフィードバックされる。たとえば「右に行くほど大きくなる3数列」が正解だったとする。ところがこのとき,「2ずつ増加する偶数列」という仮説が立てられると,実験参加者はこの検証のために,「1-3-5」などの事例を挙げて,自らの仮説が正しいことを確かめようとする。こうなると,正解の法則をなかなか発見できず,発見のためには「4-3-2」のように,暫定的な仮説を反証する事例を挙げることが必要である。この研究は,人間には仮説を棄却するよりも確証するような事例を探索する傾向があるという証拠となっている。

帰納的推論では,仮説を形成するのに注目すべき特徴は無限にある。たとえば,先の「2-4-6」の例では,「曲線が含まれる図形-直線のみの図形-曲線が含まれる図形」という法則を仮説としてもつことができる。この仮説に従えば,「○-\-◎」も正しい事例になる。意地悪な課題ならば,この仮説が正解となる場合もありうる。しかし,通常,まずこのような仮説が形成されることはない。それは,数字は「数」を表現することが重要であるという認識があり,この認識に基づいて「形」ではなく「数」に関係する仮説を立てるような制約constraintが働くからである。制約とは,検討すべき仮説や探索すべき情報があらかじめ制限されている状態を示す概念である。

一方,演繹的推論は大別して,条件的推論conditional reasoningと定言的推論categorical reasoningに分類することができる。これらの課題は,とくに1970年代から80年代にかけて,人間の思考の規範とされる論理学がどの程度食い違っているのかを検討するのに用いられてきた。

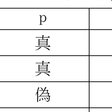

条件的推論は,前提に条件節を含むもので,たとえば,「もしpならばq,pは真」から「qは真」を導くような肯定式modus ponensが代表例である。一般に,「もしpならばq,qは偽」から「pは偽」を導く否定式modus tollensは,肯定式よりも困難である。条件文を含む条件的推論の場合は,命題論理学が規範となる。命題論理学では,表に示されるように,この条件文は,pが真でqが偽である場合のみ偽とされ,それ以外は真となる。したがって,「もしpならばq,pは偽」から「qは偽」を導いたり,また,「もしpならばq,qは真」から「pは真」を導いたりすれば,誤りとなる(正解は,「何も導くことはできない」である)。

条件的推論を変形して,条件文の真偽を検査する手続きを問うという形式にした課題が,ウェイソン選択課題Wason selection taskで,代表的なものが図2に示される。条件文は,前件が真で後件が偽である事例によってのみ偽とされるので,正解は「B」と「5」だが,多くの人は,5の代わりに2を選択してしまう。この課題は,単純な論理構造であるにもかかわらず,誤答が多いということで,多くの研究に用いられた。ところが,たとえば,条件文を「もしアルコールを飲むならば,20歳以上でなければならない」とし,「ビール」,「ミルク」,「15歳」,「20歳」のカードで飲み物や年齢を調べるという状況では,「ビール」と「15歳」という正答率は大きく上昇する。この内容効果をめぐって,多くの理論が提唱されている。

定言的推論は,前提に条件節を含まないものであり,「すべての」や「ある」などの量化子および否定辞つきの前提が用いられている。とくに,二つの前提からある帰結を導くものは,三段論法syllogismとよばれている。これには,「すべてのAはBである,すべてのBはCである」から「すべてのAはCである」を導くような比較的簡単なものから,「どのAもBではない,すべてのBはCである」から「あるCはAではない」を導く困難なものまである。

【類推と確率的推論】 帰納的推論に近いと考えられているものに,類推analogyと確率的推論probabilistic inferenceがある。類推とは,二つの事物にいくつかの共通点があり,かつ一方の事物がある性質や関係をもつ場合に,もう一方の事物もそれと類似した性質や関係をもつであろうと推論することである。類推は帰納的推論研究として位置づけられることもあるが,厳密には,演繹とも帰納とも異なり,類似点に基づいてある特殊な事例から他の特殊な事例へ推論を及ぼすことである。

類推は,論理学的な意味合いよりも,既知の事象との類似を手がかりに新奇な事象について推理したり,既知の事象から新奇な事象へと知識を拡大したりという実用的な意味合いが強い。ここで,既知の事象をベース,新奇な事象をターゲットという。人間は,新奇なターゲットを理解しようとするとき,ターゲットが自分の既知のどの事象と類似性が高いかを検討し,ベースとなる事象を決定する。次に,類似判断に利用した共通要素以外の特徴や関係について対応づけが行なわれる。たとえば,電圧や電流というターゲットを理解するのに,水圧と水流をベースとして対応づけをすることは典型的な類推の例である。

確率的推論は,演繹的推論が必然的であり,帰納的推論が蓋然的であるという理由で,帰納的推論であると分類されることが多い。たしかに,たとえば,「今後30年の間に交通事故に遭う確率」を推定させるような場合には,帰納的推論が行なわれているかもしれない。しかし,推論研究で用いられた代表的な課題は,むしろ既存の確率から確率論を用いて規範解を導くことができるものであり,その多くは,人間の確率的推論がいかに規範的な確率論と一致していないかを示すものである。

トベルスキーTversky,A.とカーネマンKahneman,D.(1983)が考案したリンダ問題Linda problemとよばれる課題は,学生時代に女性差別撤廃運動や反核運動にかかわってきた聡明なリンダという女性が,卒業後10年経って,「銀行員である」確率と「銀行員でかつフェミニスト運動家である」確率とではどちらが高いか推定させるものである。多くの人びとは後者を選択する。しかし,後者は「P(銀行員)かつQ(フェミニスト運動家)」という連言事象なので,確率論的にはP(銀行員)以下のはずである。にもかかわらず「銀行員でフェミニスト運動家」の確率が高いとするこの誤った判断は,連言誤謬とよばれる。トベルスキーとカーネマンは,代表性ヒューリスティックスrepresentativeness heuristicsによるものとしてこれを説明した。すなわち,人びとは,リンダについての文章から彼女を代表するようなイメージを描き,そのイメージに最もうまく一致する選択肢の確率が高いと判断するわけである。

この代表性ヒューリスティックスは,コインが「表表表表」と出るよりも,「表表表裏」と出る確率の方が高いと判断してしまうギャンブラーの誤謬gambler's fallacyという現象も説明する。一般にコインを振る場合,表裏事象の生起はランダムであるが,「表表表表」よりは「表表表裏」の生起順序の方が,ランダム性を代表しているといえ,それで確率が高いと判断されやすいのである。

次の感染問題もトベルスキーとカーネマンが考案したものである。「1/1000が感染している病気の感染の有無を調べる検査において,感染していないのに陽性となる確率が5%であるとする。もしある人が陽性と判明したとき,その人の病気の兆候などを一切知らないと仮定して,ほんとうにその病気に感染している可能性はどの程度か?」これは,任意のある人が感染している事前確率(この場合,0.1%)が与えられ,誤差を含む「陽性」という情報が得られた結果,どのように事前確率を修正して事後確率を導くべきかという課題である。感染している1/1000だけではなく,感染していない人びとにおいても5%の確率で陽性反応が出るので,陽性反応者全員に対する感染者の比率を求める必要がある。正答は,約2%である。ところが,これまでの研究における正答率はたいへん低く,95%と答えてしまう人もいる。この誤答現象は,感染している事前確率が1/1000という情報が無視されて,5%という検査の誤差だけが考慮されて生じたもので,事前確率無視または基礎比率無視base-rate neglectのバイアスとよばれている。

【推論・思考の理論】 前述のような推論の研究から,思考のみならず人間の認知についての重要な理論が提唱されている。思考心理学の根本的な問題は,「人間は,限られた認知容量で,どのようにして複雑な問題空間を探索するのか」である。この問題に付随して,推論研究では,人間が合理的な思考者なのかどうかという問題が議論されてきた。推論研究では,思考で用いられる知識の抽象度や領域固有性の問題が扱われている。

論理性を最も強調してきた考え方は,リップスRips,L.J.らによる心理論理理論mental logic theoryである。この理論は,人間の推論には抽象的で「自然な」論理命題が用いられていると主張し,主として,条件的推論の課題を用いて検証されてきた。自然な命題とは,たとえば,「PならばP」のような同一律や,「Pの否定の否定はP」のように,わたしたちにとって当然である公理のような命題であり,スキーマの形式で記憶に保持されていると考えられている。一般に,困難な推論課題においては,このようなスキーマを複数使用する必要があり,処理容量を圧迫して誤答が生じやすいとされる。

心理論理理論の問題の一つは,どのような論理スキーマを「自然」とみなすかという基準が曖昧であるという点である。この困難さの差異を説明するものとして,ジョンソン・レアードが提唱したメンタルモデル理論mental model theoryがある。メンタルモデルとは,知覚的にほぼ実体と同形態の具体的な表象として構成されるもので,推論における前提を理解したり,帰結を導いたりするための心の中の作業用モデルであり,意味論的な手続きによって構成される。最も初期の理論は,定言的推論における困難度を説明するものであったが,その後,条件的推論やウェイソン選択課題にも適用されている。メンタルモデル理論も,困難な課題は多くのメンタルモデルの構成が必要とされ,心理論理理論と同様に,認知容量の制約によって困難が生じるとされる。

知識の領域固有性の問題は,認知発達研究領域でも議論されているが,前述のウェイソン選択課題の内容効果を巡ってもなされた。当初は,「もしアルコールを飲むならば,20歳以上でなければならない」という条件文で正答が促進される理由として,「飲酒と年齢」という領域についての知識へのアクセスが容易だからという領域固有性を主張する解釈が行なわれた。しかし,チェンCheng,P.W.とホリオークHolyoak,K.J.(1985)による実用的推理スキーマ理論pragmatic reasoning schema theoryは,心理論理理論ほど抽象度が高いスキーマではなく,中程度の抽象度の,「許可」「義務」「禁止」などの概念レベルのスキーマを想定している。これらのスキーマは,「もし行為をするならば,前提を満たす必要がある」というように,領域特殊的ではないが,論理式で真偽を決定するほど抽象的でもない。

一方,進化心理学では,人間の認知機構は,領域固有なモジュールmoduleの束で構成されていると考えられている。モジュールとは,特定の入力(領域特殊的)に反応し,入力から出力までが自動的でカプセル化されたものであり,進化の過程で形成されたとされる。これらのモジュールの一つに,「利益を得たら対価を支払う」という社会的契約social contractのモジュールがあり,このモジュールは,社会契約を守らない個体に敏感に反応し,互恵的な利他行動を適応的に可能にしたと考えられている。コスミーダスCosmides,L.(1989)は,ウェイソン選択課題における内容効果を,「利益(アルコール)を得たら対価(成人としての義務)を支払う」社会的契約モジュールが喚起された結果と解釈した。

また,確率的推論で紹介した感染問題では,1/1000や5%の代わりに,「1000人のうち1人」や「1000人のうち50人」という頻度形式で情報が与えられると,高い正答率を得られるという頻度効果が観察される。進化心理学では,野生の狩猟採集社会で進化した人間の認知機構には,文明社会の算術や数学において考案された確率表現形式よりも,頻度表現の方が適しているためにこの効果が生じると解釈されている。進化心理学では,人間の精神が多くのモジュールの束で構成されていると考えられている。しかし,当初は推論におけるバイアスを説明するために提唱された二重過程理論dual process theoryでは,精神がモジュールの束で構成されている面を認めながらも,それに加えて,顕在的,領域普遍的で,分析的に正答を理解できるシステムが想定されている。バイアスはモジュール性がある潜在的なプロセスで生じていることは合意されている。しかし,進化心理学が否定している領域普遍的なシステムを想定している点が対立点となっている。

【創造的思考creative thinking】 ギルフォードGuilford,J.P.による拡散的思考divergent thinkingと収束的思考convergent thinkingという分類は,必ずしも前記の「正確な目標が存在するか」という分類に完全に符合するわけではない。しかし,一般に,収束的思考は,決められた目標あるいは解決に向かう思考であるのに対し,拡散的思考とは,与えられた情報から,さまざまな可能性を考慮して新しい解答を生み出していく思考である。創造は,本質的には拡散的なのかもしれないが,人びとに創造的と評価される思考は,思考の途中でなんらかの目標に到達するための収束的思考が含まれる。

創造的思考の過程は,古典的に,ワラスWallas,G.によって,準備期,孵化期,啓示期,検証期に分類されている。準備期においては,解決したい課題について,あらゆる面から検討・探索して,必要な情報収集が行なわれる。しかし,解決が順調に進まず,行き詰まってしまう場合がある。この行き詰まりをインパスimpasse(袋小路)という。孵化期は,いったん問題から離れ,一見別の活動をしているかに見えるのだが,このことがインパスからの脱出を助けてくれる。その結果が啓示期に現われ,あるとき,突然前触れもなく,独創的な解決法が見いだされる。検証期には,そのアイデアが実際に有効なものとして通用するか否かの妥当性を課題に当てはめて,検証がなされ具現化される。

これらの過程のうち,孵化期から啓示期にかけては,拡散的な思考が行なわれていると考えられる。一方,検証期は明確になった目標に向かう収束的な思考であり,創造的ひらめきが現実に成果として現われる場合に必要である。この過程を現代の情報処理のアプローチで記述すると,孵化期に行なわれていることは,まず,インパスに陥った不適切な制約からの解放である。問題を解決しようとする際に,あるいは創造的な活動を行なうときに,人間はどうしても,既成観念や習慣・常識にとらわれてしまう。その結果,それらが解決の方向づけに制約を与える。それが適切なものであれば問題はないが,不適切な場合にはインパスに陥る。この場合,問題に集中すればするほど,不適切な制約は強固になってしまい,インパスから抜け出すことができない。孵化期には,この集中を停止することによって,不適切な制約からの解除が行なわれると考えられる。

【思考と文化差】 思考に文化差が存在するということは早くから指摘され,たとえば,コールCole,M.ら(1971)は,アフリカの非近代的な生活を営んでいる人びとの推論が,形式的ではないことを示した。また,思考が使用している言語の制約を強く受けると主張する,サピア-ウォーフの仮説Sapir-Whorf hypothesisの証拠となっている事実からも明らかになっている。

思考における比較文化的研究が著しく増えたのは21世紀になってからで,ニスベットNisbett,R.E.(2003)が西洋人は分析的認知analytic cognition,東洋人は全体的認知holistic cognitionであると,包括的な記述を行なったことの影響が大きい。ニスベットらの文化心理学的アプローチでは,情報処理アプローチが取り入れられている。しかし,情報処理を重視するといっても,ピアジェのように,思考が頭の中でのみ行なわれているという考え方には異議を唱え,思考は文化の中に共有されているとするビゴツキーVigotsky,L.S.の影響下,認知・思考は文化に深く埋め込まれていて,分離不可能であるとする立場が強調されている。 →意思決定 →概念 →情報処理 →発明・発見 →問題解決

〔山 祐嗣〕

出典 最新 心理学事典最新 心理学事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「思考」の意味・わかりやすい解説

思考

しこう

thinking 英語

pensée フランス語

Denken ドイツ語

文字どおり思い考えることが思考であるが、論理学のうえでは、さまざまな概念を結合して判断し、さらに判断を結合して推理することが思考とよばれる。思考はそれぞれの思考内容においては異なるが、形式においては共通性をもつ。形式論理学は、この形式のうえでわれわれが正確に思考するための原理や原則を示す学である。たとえば同一律や矛盾律はそうした原理であって、思考が正確であるための、つまり論理的に整合的であるための基本条件とされる。

哲学では思考を思惟(しい)とよぶこともあるが、これについてはさまざまな見方がある。一般に思考する能力は知性とか理性とよばれ、感情や意志から区別されるが、「われ思う、故にわれ在り」で有名なデカルトは、思考を感情や意志の働きをも含めた広義での人間精神の働きとしてとらえ、そうした思考を精神(心)の属性と考える。またカントによると、思考は自発的な悟性の機能であって、それは受容的な感性を通じて与えられた直観内容と結び付いて、初めて対象についての認識を与える。つまり単なる思考だけでは認識は成立しない。しかしヘーゲルになると、いっさいの真なる思想は精神の活動である思考を通じてのみ産出されることになる。なおデューイは、こうした思弁としての思考の絶対化を退け、人間の思考は生物体としての人間が環境に適応していくための道具であり、したがってそれは経験の場においてのみ有効であるとした。

[宇都宮芳明]

心理学における思考

ドイツのウォルフおよび彼の心理学説を継承する18世紀の心理学は、能力心理学といわれ、精神現象をさまざまな能力に分析記述する。思考力・推理力・判断力・記憶力などがそれである。思考活動は各人の思考能力に由来する。しかし、この思考を能力とする考えは、続いて誕生した連想心理学によって否定され、学説史のなかへ消えていく。連想心理学とは、一般に精神を、観念その他、精神的要素の連合によって説明する心理学説をいう。しかし、この連想心理学説も、実験心理学の成果が明らかになるにつれて、その学説の弱点をあらわにする。

思考心理学については、1900年ごろから10年代にかけて展開された、ドイツのウュルツブルク大学のキュルペ教授一門の研究が有名である。たとえば、マルベKarl Marbe(1869―1953)は判断についての実験を行った。判断は観念の連合で成立するものでなく、関係についての有意性または志向的性格が伴っており、それに言語表象・心像・動きの感じ・態度など、さまざまな複雑な心的状態が加わって可能となるという。また、イギリス人で当時キュルペ教授の指導を受けていたワットHenry Jackson Watt(1879―1925)は、思考のプロセスに関心をもち、人々が一定の課題条件のもとでどんな連想を打ち出すかを研究した。課題意識が判断の中心であり、判断の問題はこれによって解決できるという結論を導いた。

ワットのあとに出てくるのがメッサーAugust Wilhelm Messer(1867―1937)で、彼は、ワットの「課題」では思考の問題は解明されないと考えた。一定の課題を付したいわゆる制限反応と、判断そのものとは異っており、前者と違って後者は承認されたり、また否認されたりする関係であるという。そして、ビューラーの研究がウュルツブルク学派の最後の、しかも最高のものと評価されている。彼は思考要素に3種類あると考えた。心像、知的感情および態度、そして思想がそれであって、このうち思想がもっともたいせつで、これこそが思考プロセスの本質であると論じた。

これらウュルツブルク学派の研究成果は、フランスのビネーの、マルベをしのぐ業績とともに、連想心理学説に一大打撃を与えた。すなわち、ウュルツブルク学派やビネーの思考実験は、観念の連合を支配するものが存在することを明らかにしたので、思考の本質を観念にみいだし、精神作用は観念の結合によって機能することを主張する連想心理学は、その理論的根拠を失うはめに陥った。

ウュルツブルク学派以降、二つの心理学説が思考の解明に大きく貢献してきた。一つは、ゲシュタルト心理学の思考理論であり、他の一つは、ピアジェおよびその影響下にある認知理論である。前者は精神現象を、寄木細工的にみたり、連想主義的に理解したりすることを否定する。また、それは一定の刺激があるときには、かならず一定の感覚があるとする恒常仮定を排除し、さらに要素に作用して精神をまとめあげるある特定概念(統覚・注意作用)をも不要にした。その思考理論の中心概念は、構造転換にある。構造転換という現象は、知覚体制、とくに視覚体制において発揮される。思考には知覚的要素のあるものがあり、思考過程は洞察的に進行する。ゲシュタルト心理学は論理学から思考心理学を解放し、思考は知覚体制に基礎を置いた法則に支配されるものであることを主張する。

もう一方のピアジェおよびその影響下にある認知理論は、論理や判断が一定の先験的な規則に従って、人間に強制される事情の解明を実験のねらいとする。そこにおいては、ウュルツブルク学派の諸々の研究業績やゲシュタルト心理学の構造転換、行動心理学の試行錯誤といった先行心理学説の中心概念が、それぞれ思考のある発展段階として位置づけられている。そして、思考の最高段階は可逆性とか同一性といった論理のカテゴリーに基づいた心的操作であり、それは保存という心的作業によって保証されるとした。

[大谷光長・宮寺晃夫]

パターン認識について

パターン認識というのは、個物のパターンを言い当てることを意味し、それを機械、すなわちコンピュータまたはそれに類似の装置にやらせる。

パターン認識は人間の認識の根本的原型ともいうべきものであって、人間の感覚も、知覚も、また知識も、パターン認識でないものはないということを前提とする。今日のパターン認識の理論には2種類あって、第一のものは類の創造であり、第二のものは既成の分類を機械に教えることである。パターン認識にはまだまだ未開拓の問題が多い。パターン認識がいかにして可能であるかを考えることは、人間の認識作用の考察を進めるうえできわめて重要である。

[大谷光長・宮寺晃夫]

思考の発達と教育

思考の発達についての理論としては、とくに形式陶冶(とうや)論と、問題解決学習論と、創造性の教育論とが考えられる。まず、形式陶冶論は精神の形式的能力、たとえば思考力・記憶力・推理力・意志の力などを陶冶することに教育的価値を置く考え方であり、明らかに能力心理学ないしは学習の転移説に理論的根拠を置く理論である。次に、問題解決学習論は、デューイによれば、思考の発動をなんらかの困惑・混迷・疑問のなかにみいだす。人は難事に出会う、そしてそれを解決し、それを乗り越えようとする。このときに作用するのが「反省的思考」である。反省的思考は、当初の当惑し、紛糾し、あるいは混乱した状態から、最後の清澄な、統一された、解決せる状態に至る中間過程で働く思考であって、その思考状態は次の5段階から成り立っている。

(1)可能な解決を暗示で予測する。

(2)経験した困難・困惑を、解決すべき問題へと知性化する。

(3)仮説をたて、必要な観察、資料の収集を開始する。

(4)推理によって観念や想念を吟味・検討する。

(5)仮説を明白な活動によって検証し、できれば未来への展望へと進む。

最後に、創造性の教育論について触れるが、これはゲシュタルト心理学、ピアジェおよびその影響下にある認知心理学などの諸成果に基づいて、人間の生産性・創造性の発達のため、直観的思考と分析的思考の重要性を説くものである。直観的思考は、分析・立証の手順を踏まないで、問題や事態の意味・重要性を把握したり、またすばやく仮説を生み出したり、諸観念の新しい結合を思い付く働きをする。これに対し、分析的思考は、一歩一歩段階を追って進む。それは、各段階ごとのなかに含まれている情報や操作を十分に意識して進行する。そして、重要なことは、一度直観的思考で得られたその解決は、分析的思考によってよく照合される必要があるということである。それと同時に、その解決は照合に際して、価値ある仮説として十分尊重されねばならない。創造作用は諸情報の役にたつ組合せ、本当にわずかしかない組合せをつくることであり、それは直観的思考と分析的思考との相互補足によって、ますますその可能性を高めることができる。

[大谷光長・宮寺晃夫]

『今田恵著『現代の心理学』(第15刷・1971・岩波全書)』▽『藤永保編『思考心理学』(1976・大日本図書)』▽『渡辺慧著『認識とパタン』(岩波新書)』▽『J・デューイ著、植田清次訳『思考の方法』(1950・春秋社)』▽『J・S・ブルーナー著、鈴木祥蔵・佐藤三郎訳『教育の過程』(1986・岩波書店)』▽『守一雄著『認知心理学』(1995・岩波書店)』

改訂新版 世界大百科事典 「思考」の意味・わかりやすい解説

思考 (しこう)

thinking

思考とは,実際に行動として現すことを抑制して,内面的に情報の収集と処理を行う過程である。この場合,機能的に見て思考を二つの型に分けることができる。一つは〈合理的思考〉であって,問題に直面したときにそれにふさわしい解決をめざすという意味で,〈方向づけられた思考〉とも呼ばれる。もう一つは〈自閉的思考〉であって,空想のようにとりとめのない気まぐれな連想によって生じる非現実的思考である。前者は,問題解決のための論理的推論を導く過程であり,概念,判断,推理から成る。しかし,発明・発見の過程や芸術的創作の過程などにおいては,問題解決をめざしながらも合理的思考だけではその目的に十分に達することができない。論理の枠にしばられずに自由奔放な連想の後,直観的に認識を生み出す過程もここには含まれているからである。したがって思考のこの二つの型を厳密に区別することはむずかしい。

そのうえ,意識的過程だけでなく,無意識の中で展開される思考も少なくない。たとえばすぐれた発明・発見が,夢の中での思考を契機として結実することがありうる。にもかかわらず,伝統的には思考は意識(論理的思考)とほぼ同義に用いられており,初期の思考心理学は意識の過程を自分の意識によって観察する方法(内観法)で,その研究を進めてきた。とりわけ連合主義心理学は,過去の感覚的経験のなごりである心像の組合せによって,思考を説明した。しかし心像を含まない思考もありうることが,その後,ビュルツブルク学派の心理学者たちによって指摘されて以来,思考研究は二つの方向に発展していくこととなった。第1は,思考を意識としてでなく行動としてとらえようとする行動主義心理学の立場からの研究である。J.B.ワトソンは思考を,音声の抑制された自問自答の言語行動とみなし,のどの微小反応の測定により思考過程を明らかにすることができると主張した。また新行動主義では,思考を反応そのものというよりも,刺激に対して外部的反応をひきおこす前に生じる内部的反応とみなし,これを媒介反応と呼んでいる。いずれにせよ,ここでは思考は刺激と反応との連鎖によりいわば試行錯誤的に解決に迫る過程とみなされる。第2は,思考を場の再構造化の過程としてとらえるゲシュタルト心理学の立場である。ここでは思考が,〈洞察(見通し)〉または観点変更という知覚の法則で支配される過程とみなされる。その結果,ものごとを一挙に洞察する直観が,論理以上に重視されることとなる。このようにして思考研究は,思考のよりどころを論理に求めなくなっていった。にもかかわらず論理が思考の到達すべき理想的状況を示していることは明らかである。そこでピアジェは,現代の論理数学にもとづいて思考の論理模型を作り,これを用いて子どもの思考の発達を分析した。こうして,乳児の感覚運動的知能から青年の操作的思考(論理的思考)に至るまでの機能的なつながりが解明されたのである。

執筆者:滝沢 武久

思考障害

思考障害(異常)disturbance of thoughtは一般に,(1)思考過程(観念連合,思考の流れ)の障害と,(2)思考内容の障害に分けられる。思考過程とは,一定の目的に適合した観念を順次思い浮かべながら判断,推理などによって課題を分析,解決する過程であり,その障害には思考制止,思考途絶,観念奔逸,思考滅裂,思考散乱,保続などがある。思考制止inhibition of ideasとは思考の流れに抑制がかかってスムーズにいかないこと,思考途絶blocking of thoughtとは思考の流れが突然中断してしまうこと,観念奔逸flight of ideasとは考えが次から次へと飛んでなかなか目的に到達しないこと,思考滅裂incoherence of thoughtとは意識が清明であって思考過程にまとまりが欠け,話の筋が支離滅裂であること,思考散乱incoherent thinkingとは意識障害時の話の支離滅裂状態,保続perseverationとは質問が変わっても前の返事が繰り返されることをいう。

思考内容の障害には,優格観念,強迫観念,妄想がある。優格観念overdetermined ideaとは支配観念ともいい,感情に強く裏づけられた観念で,その人の思考や行動を持続的に支配するもの,強迫観念obsessional ideaとはその不合理性を自覚しながらも特定の観念にとらわれて離れることができぬもの,妄想とはありうべからざることを病的に確信し,周囲からの説得によっても訂正不能なものをいう。強迫観念は強迫神経症,うつ病,統合失調症に,妄想は統合失調症,妄想病,薬物依存などに認められる。なお,思考障害の特別なものとして,思考への影響性といって,主として統合失調症者の訴える,自分の考えが他人によって操作されるという体験(させられ体験,作為体験の一種で〈させられ思考〉という)がある。この際には他人によって自分の考えが奪われたり(思考奪取Gedankenentzug),他人から考えを入れられる(思考吹入Gedankeneingebung)という体験として訴えられる。

執筆者:保崎 秀夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「思考」の意味・わかりやすい解説

思考

しこう

thinking

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「思考」の意味・わかりやすい解説

思考【しこう】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

普及版 字通 「思考」の読み・字形・画数・意味

【思考】しこう

字通「思」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の思考の言及

【思想】より

…一般に,哲学や文学,芸術,あるいは政治や社会認識,宗教や科学など,さまざまな分野の知識体系と,その根底にある総合的な観念体系を指していう。この根底的観念体系は,行為したり,話したり,書いたりする人間の表現活動のすべて,すなわちまた,知的な思考活動だけでなく想像力や感情をも含む人間の心の働きの表出のすべてであるが,単なる断片(想念)ではなく,人間が生きる世界と,そこでの人間の生き方に関する,なんらかの程度で組織立った(体系的な)理解の仕方である。このような世界と人生についての理解のうち,もっとも組織立った,したがってもっとも論理化された原理的理解は,古来哲学であると考えられたから,しばしば思想の代表的な事例は哲学だと考えられる。…

※「思考」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...