精選版 日本国語大辞典 「本州四国連絡橋」の意味・読み・例文・類語

ほんしゅうしこく‐れんらくきょうホンシウレンラクケウ【本州四国連絡橋】

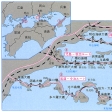

- 〘 名詞 〙 瀬戸内海を横切って本州と四国とを結ぶ連絡橋の総称。橋で結ばれた連絡道路には、東から、神戸・鳴門間の「神戸淡路鳴門自動車道」、児島・坂出間の「瀬戸中央自動車道」、尾道・今治間の「西瀬戸自動車道」の三路線がある。児島・坂出間の「瀬戸中央自動車道」は、「瀬戸大橋」と通称される六つの橋からなり、唯一の鉄道併用路線である。本四連絡橋。

改訂新版 世界大百科事典 「本州四国連絡橋」の意味・わかりやすい解説

本州四国連絡橋 (ほんしゅうしこくれんらくきょう)

本四連絡橋とも略称される。瀬戸内海を横切って本州と四国を結ぶ橋で,次の三つのルートが建設された。(1)神戸~鳴門ルート(神戸淡路鳴門自動車道) 淡路島を経由して明石海峡と鳴門海峡を橋で渡るもの。(2)児島~坂出ルート(瀬戸中央自動車道) 倉敷市児島からいくつかの島伝いに坂出市に渡るもので,総延長は陸上部を含め約40kmともっとも短いが,ほとんどが瀬戸大橋となる。(3)尾道~今治ルート(西瀬戸自動車道) 尾道市から向島,因島,生口島,大三島,伯方島,大島などを経由して今治市に至るもの。以上の3ルートのうち尾道~今治ルートは道路のみで,あとの2ルートの橋は2階床で上段に道路,下段に鉄道を通すことになったが,神戸~鳴門ルートについては大鳴門橋のみ併用橋として建設された。3ルート合わせると海上部の総延長だけでも約30kmに達し,しかも船舶航行および水深の制約から必然的に長大支間の橋が多くなった。世界最大となる明石海峡大橋(中央径間長1990m)をはじめ,支間長あるいは径間長において世界の長大橋上位20橋のほぼ半ばを占めるという,内外に例を見ない大建設プロジェクトである。主役を占めるのはつり橋であるが,斜張橋,アーチ橋など他の形式の橋も日本最大級である。

本州と四国とを安定した交通路で結ぼうという声は古く明治・大正時代からあったが,関係する地元がにわかに具体的計画を競い始めたのは1950年代半ばからである。これを受けた建設省,国鉄(現JR)などが土木学会の協力を得て調査を行い,3ルートとも技術的には可能であるとの結論を公にし,70年には本州四国連絡橋公団が発足した。しかしとかくの批判があり,政治的決着ともみられた3ルート同時着工の原則はオイルショックに起因する経済情勢の急変により見直されるに至り,75年以降,まず本州と四国を結ぶルートとしては児島~坂出ルートをとり上げ,他の2ルートについては,地域開発と技術上の見地から順次個々の橋の建設に着手することとなった。すなわち,尾道~今治ルートの大三島橋(鋼アーチ橋,1979開通。支間長297m),因島大橋(つり橋,1983開通。中央径間長770m),伯方島橋(プレストレストコンクリート桁橋,1980着工),大島大橋(つり橋,1980着工),そして神戸~鳴門ルートの大鳴門橋(つり橋,1985開通。中央径間長876m)などである。本州と四国を直結する児島~坂出ルートの主要な橋は,本州側から下津井瀬戸大橋(つり橋,中央径間長940m),櫃石島橋,岩黒島橋(ともに中央径間長420mの斜張橋),与島橋(トラス橋,主径間長245m),北備讃瀬戸大橋(つり橋,中央径間長990m),南備讃瀬戸大橋(つり橋,中央径間長1100m)と並び,これに番の洲高架橋が続く。このルートの橋はすべて上は自動車,下は鉄道が通る2階橋である。また,工事の進行は早く,1988年4月10日から供用を開始した。

本州四国連絡橋の工事に伴って数々の新技術が開発された。鉄道を通す本格的なつり橋は世界でも初めてであり,地震,台風といったきびしい外的作用に耐えるためのくふうも必要である。また橋脚工事に際しては,海洋環境や船舶航行に悪影響を与えることなく,しかも潮流,水深,規模それぞれについて従来経験しなかったようなきびしい条件を克服するため,各種の工法,設備が考案された。

執筆者:伊藤 学 3ルートが完成すれば,これらは鉄道,道路の全国的幹線網の一環を形成し,とくに経済的に低位にある四国地方の発展に大きく寄与するであろうといわれた。今まで本州~四国間の交通は海上と航空のみに依存して不便であり,悪天候による欠航などもあって,四国全体が孤立感と地域格差に悩んできた。連絡橋は常時の交通を可能とし,所要時間を半分近くに短縮する。これによって四国地方への工業立地,商業・サービス機能の充実,農業・観光産業の発展,京阪神地域の過密の緩和などが期待される。時間節約などの直接効果は1990年度で年間280億円,また架橋関連地域(中国,四国,近畿)での生産所得の増加効果は同じく3000億円,人口増加効果は14万人と予想された。

執筆者:武田 文夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「本州四国連絡橋」の意味・わかりやすい解説

本州四国連絡橋

ほんしゅうしこくれんらくきょう

瀬戸内海で隔てられている本州と四国を道路と鉄道によって結ぶ新しい交通路。そのルートは、神戸(こうべ)―鳴門(なると)(道路単独橋)、児島(こじま)―坂出(さかいで)(道路・鉄道併用橋)、尾道(おのみち)―今治(いまばり)(道路単独橋)の3ルートである。それぞれにいろいろな形の橋が架けられ、なかには世界でも有数な規模の長大吊橋(つりばし)がある。それぞれの橋は工事中はもちろん完成後も、美しい瀬戸内海の景観を守り、また公害を出さぬように、十分な配慮のうえで建設された。

本州四国連絡橋の完成による中国、四国の経済等の効果は計り知れないものがある。そのおもなものを要約すると、まず、本州と四国間の交通、輸送が常時円滑に行われる、所要時間がおよそ3分の1に短縮される、輸送経費が低減される、など関連の地域における生活利便の増大と経済水準を向上させたことはいうまでもなく、輸送需要の増大に伴う瀬戸内海の海上交通の拡大に対し、心配される交錯航行が減少され、海難事故の防止に役だっている。また、瀬戸内海観光ゾーンの一大中心地となるなどの効果もある。

本州四国連絡橋の構想は、1889年(明治22)に、香川県の県会議員が、鳴門海峡に橋を架ける提案をしたのが最初であるといわれており、その後1914年(大正3)に、国会の予算委員会に「鳴門架橋に関する建議案」が出されたが、当時の日本にとっては幻想に等しい案として一顧だにされなかったのである。以来、いくたびか同種の提案がなされてきたが、経済的、技術的な困難性が強いということで実現されなかった。

1955年(昭和30)5月11日、宇高(うこう)連絡船「紫雲丸」が、高松沖で貨物船と衝突、修学旅行の学童を中心とした168名の尊い生命が奪われる惨事が発生したが、このことが、日本国内に海上交通事故の防止対策の必要性を強く印象づけることとなり、さらに架橋実現への大きな契機となった。このころから建設省(現、国土交通省)をはじめ国鉄(現、JR)が本格的な架橋実現のための調査を開始し、ついに技術的なめどを得て、1970年7月1日、実施機関として本州四国連絡橋公団が設置され、困難な海中・海上での工事技術等の研究開発を始め、工事着工に向けて準備が進められてきた。1973年11月、3ルートの同時着工式を目前にして、世界的なオイルショックによる日本の総需要抑制策により、このプロジェクトは一時凍結された。

その後、政府および関係省庁の協議により、1ルート(児島―坂出)、4橋(大鳴門橋、因島(いんのしま)大橋、伯方(はかた)・大島大橋、大三島(おおみしま)橋)をはじめ、他の橋梁(きょうりょう)についても次々と凍結が解除され、建設されてきた。すなわち、1975年12月に最初の架橋として大三島橋に着工し(1979年5月完成)、その後1976年7月大鳴門橋(1985年6月完成)、1977年1月因島大橋(1983年12月完成)、1978年10月児島―坂出ルート(1988年4月完成)、1981年3月伯方・大島大橋(1988年1月完成)、1986年5月生口(いくち)橋(1991年2月完成)、1988年5月明石海峡大橋(あかしかいきょうおおはし)(1998年4月完成)、1988年5月来島(くるしま)第一大橋、来島第二大橋、来島第三大橋(1999年5月完成)、1990年(平成2)8月多々羅(たたら)大橋(1999年5月完成)、1993年5月新尾道大橋(1999年5月完成)と次々と着工、竣工(しゅんこう)し、1999年春にはすべて完成した。

[長瀬浩二]

百科事典マイペディア 「本州四国連絡橋」の意味・わかりやすい解説

本州四国連絡橋【ほんしゅうしこくれんらくきょう】

→関連項目生口島|今治[市]|大三島|尾道[市]|芸予諸島|高松[駅]|つり橋|日本道路公団|広島[県]

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「本州四国連絡橋」の意味・わかりやすい解説

本州四国連絡橋

ほんしゅうしこくれんらくきょう

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...