精選版 日本国語大辞典 「爪」の意味・読み・例文・類語

つめ【爪】

- 〘 名詞 〙

- ① 手の指または足指の先に生じる角質物で、表皮がかたく変わったもの。また、広く指先をさしてもいい、「つまびく」「つまさき」「つまはじき」などと「つま」の形で熟して用いられる。

- [初出の実例]「速須佐之男命に、千位の置戸を負せ、亦鬚を切り、手足の爪(つめ)も抜か令めて」(出典:古事記(712)上)

- ② 琴をひく時に指先にはめる用具。琴爪。

- [初出の実例]「琴ひく人は、別の爪作りて、ゆびにさし入れてぞひくことにて侍りし」(出典:大鏡(12C前)五)

- ③ 物をつったり、ひっかけたりして留めるしかけの道具や装置。こはぜ・鉤(かぎ)の類。

- ④ =くらづめ(鞍爪)〔日葡辞書(1603‐04)〕

- ⑤ ( 形動 ) ( 「爪が長い」の意から ) けちで欲深いこと。また、そのさまやその人。

- [初出の実例]「あの万野めは大抵の爪ぢゃない」(出典:歌舞伎・伊勢音頭恋寝刃(1796)二)

- ⑥ 昆布の裁ち屑。形が似ているところからいう。

- [初出の実例]「こぶ屋はたちくづまで銭にする つめぢゃ」(出典:咄本・新板一口ばなし(1839)初)

- ⑦ 花弁の基部の細くなっている柄の部分。

- ⑧ 辞書の小口(こぐち)に、検索の便宜のために設けた見出し語の頭文字などの印刷部分。

つま【爪】

- 〘 名詞 〙 「つめ(爪)」をいう。多く、名詞や動詞の上につけて用いる。「つま櫛(ぐし)」「つま音」「つま先」「つまはじき」「つまずく」「つまびく」「つまさわやか」など。

改訂新版 世界大百科事典 「爪」の意味・わかりやすい解説

爪 (つめ)

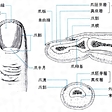

昆虫の脚や脊椎動物の指の先端部に形成される硬い先のとがった塊で,脚や指の先端を保護し,歩行などの運動を助ける働きがある。四肢がある脊椎動物のつめは,表皮性の硬い角質(主成分はケラチン)からなり,両生類では,熱帯アフリカのツメガエルや渓流生のサンショウウオの幼生などにわずかに見られるのみであるが,爬虫類,鳥類,哺乳類ではほとんどつねにみられ,走ったり,木に登ったりする際の滑り止めや,穴を掘る道具として役だつほか,武器にもなる。哺乳類では,機能に応じて特殊化していて,かぎづめ(鉤爪),ひらづめ(扁爪),ひづめ(蹄)の3種類が区別できる。かぎづめclawは鳥類,爬虫類のつめと同様の基本構造をもつ最も普通に見られるつめで,単孔類,有袋類,食虫類,翼手類,齧歯(げつし)類,貧歯類,有鱗類,ウサギ類,食肉類などがこれをもつ。かぎづめは,露出した部分(爪体(そうたい))の上面を占め,正中線で折れ曲がって,横断面がV字形を呈する爪板(そうばん)(爪壁)と,その下側にあって左右の爪板をつなぐ爪床(そうしよう)(爪底,爪蹠(そうしよ))よりなり,これらが筒を形成して指骨の端節部を包む。爪板はかぎ状に湾曲し,先端がとがっていることが多いが,ネコ類ではとくに強く湾曲して先が鋭く,重要な武器となっている。また,ナマケモノは長大なかぎづめだけで枝からぶら下がる。モグラの前足のつめは,幅が広く扁平で,一見次のひらづめに似るが,かぎづめがスコップ状に変形したものにすぎない。

ひらづめnailは,霊長類に見られ,爪板が指骨端節部の上面しか覆わず,爪床が小さく,感覚の鋭敏な指端部が大部分露出している。ひらづめは,指で物を握るのに適応して,かぎづめが変化したものであろう。しかしひらづめとはいっても,爪板は扁平とは限らず,かぎづめとまちがえそうなかぎ形をしていることがある。キヌザル類のひらづめがそれで,ときにこれを杯爪と呼んで区別する。霊長類でも原始的な原猿類は,ひらづめのほかにかぎづめをももつのが普通で,アイアイの後足では,ひらづめは第1指にしかなく,他の指のつめはかぎづめである。しかし,メガネザルではかぎづめは後足の第2・第3指に,キツネザルでは後足の第2指に限られ,おもに,毛をすく櫛(くし)として用いられる。ひらづめは齧歯類の前足の第1指にも見られ,ハイラックスのつめもひらづめだといわれる。

ひづめhoof(またはungula)は,かぎづめに似るが爪板が円筒を形成し,その底を爪床がふさぎ,これらで靴のように指骨端節部を完全に包み,原則としてひづめだけを地に着けて歩く。奇蹄類,偶蹄類など,大型の草食動物に見られ,重い体重を支えて硬い地面を走るのに適する。ゾウのつめは,爪床が不明りょうなためひらづめのように見えるが,ひづめの変形したものと考えられる。クジラ類,ジュゴン,アマゾンマナティーはつめを欠く。つめは普通,先に向かってのび続け,先端が磨滅することによって適度な長さに保たれるが,ネコ類のかぎづめでは,つめの成長につれて,古いつめの表層の内側に新しいつめが形成される。ネコが〈つめを研ぐ〉のは,先端が磨滅した古いつめの層をはぎ取り,先の鋭い新しいつめに代えるためである。

執筆者:今泉 吉典

ヒトのつめ

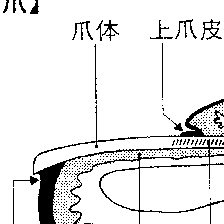

ヒトのつめはつめの基部の皮膚に覆われる爪根(そうこん)と体表に露出する爪体からなり,爪根を包む表皮(爪母基)から絶えず産生される。爪母基では表皮細胞の増殖が盛んに行われ,つぎつぎと爪根内に取り込まれながら,扁平化して互いに密に積み重なる運命をたどる細胞が密集している。これらの細胞は角質顆粒(かりゆう)を細胞内に蓄積(角化現象)していく。高度に角質蓄積をし,かつ極端に扁平な鱗状となった表皮細胞のみからなるのが爪体であり,その透明度が比較的高いために,爪体の下床をなす生体軟部組織が桃色に色づいて見える。これに対して爪根では角化が未完熟であり,透明度も低い。このような未完熟角化部位の存在範囲が,爪体と爪根との境界をこえて爪体基部にまで及べば,爪体基部の三日月状の白い部分(爪半月)が生ずる。爪半月の出現はつめの成長スピードが大であることを物語る場合が多く,16~17歳のころに爪半月出現頻度は最大となる。同じ人では母指のつめに爪半月が最も出やすい。つめの長さの成長は1日につき0.4~1.6mm程度であるが,手の指におけるつめの成長速度は足の指の約4倍に及ぶ。夏季と冬季とを比較すれば,夏季の成長速度のほうがより大きい。つめの厚み(約0.5mm)は爪根で最小であり,爪体先端に向かいしだいに増す傾向を示すが,一時的な全身衰弱が起きた際などにはその時期のつめの成長鈍化を反映し,つめの表面を横走するくぼみを生じる。つめの表面で多数の細い線条が縦走するのは正常であって,これは爪床をなす表皮部分の形状によるものである。人体においては,つめは毛とともに,硬い種類の角質で作られる構造物の代表例として挙げられるものであるが,つめには毛と違って,白色人種,黄色人種ではメラニン色素が含まれないのが普通である。

執筆者:山内 昭雄

つめの病気

爪母基が局所的な刺激あるいは全身的な栄養障害の影響を受けると変形したつめが生える。つめの長軸方向の,すなわち縦に生ずる変形は一般に病的ではなく生理的なもので,老人によくみられるが,つめの横軸に平行に生ずる変形は爪母基に直接障害が起こったときで,その横溝の位置,幅とつめの成長速度から障害時期を推測することができる。爪母基の栄養障害,とくにタンパク質の摂取の低下や下痢が長期にわたると,つめの萎縮ばかりでなく脱落が起こる。心臓や肺に慢性の病気があると手足の先端に血行障害が生じ,太くなって肥大した指先をつめが大きく囲むように隆起する。これを太鼓ばち指,ヒッポクラテスづめ,あるいはつめの形から時計皿づめという。一方,スプーンのように陥没して反り返ったつめをスプーンづめといい,これは貧血や局所性の種々の因子による爪母基の栄養障害が原因と考えられる。つめの点状陥没は皮膚病の部分症であることもあるが,ほかにまったく病気をみないことも多い。つめがその遊離端から下の皮膚の爪床と離れ,間に薄い紙が一枚入るようになるのを爪甲離床症onycholysisという。指先への機械的刺激や爪床の角化など局所的要因によるものが多い。マニキュアなどの化学的刺激でつめは白濁してもろくなる。つめが遊離端から白濁して厚くもろくなると,白癬(はくせん)菌の感染による爪白癬である。足に〈水虫〉のある人に多い。後爪廓(こうそうかく)の皮膚が赤く膨れるカンジダ性爪廓炎があると,つめは爪半月部から波をうって変形しもろくなる爪カンジダ症を生ずる。つめの色調の変化で,白くなるのを爪甲白斑といい,つめの角化異常によるもので,小範囲のものは病的ではない。帯状の黒褐色調の縦線がみられるときは爪母基に〈ほくろ〉のあることが多いが,悪性黒色腫による場合もまれにある。緑色になるグリーンづめは緑色の色素をだす緑膿菌の感染症,厚く肥厚し黄色く見えるのは,四肢の慢性リンパ浮腫によるつめの発育遅延による。

執筆者:松尾 聿朗

つめの文化史

古代英語詩《ベーオウルフ》には,怪物グレンデルの腕をベーオウルフが切り落として高い屋根に掲げておくくだりで,そのつめは鋼鉄のようだったと述べている。腕を切られて死んだグレンデルの復讐(ふくしゆう)のために母親が城館を襲う筋書は,《太平記》や能《羅生門》の渡辺綱(わたなべのつな)による鬼退治の話に通ずるものがあるが,渡辺綱は名刀鬼切を用いて〈毛ノ黒ク生(おい)タル手ノ,指三(みつ)有テ爪ノ鉤(かがまり)タルヲ,二ノ腕ヨリカケズ切テゾ落シケル〉という(《太平記》巻三十二)。鬼,怪物,悪魔がかぎづめをもつと考えるのは,食肉獣の印象と霊長類の体形とを重ね合わせた結果である。大プリニウスは,犬の頭をもち,つめを武器として,吠えながら狩猟をする人種のことを伝えたメガステネスの話を引用している(《博物誌》第7巻)。

つめはかつて腱が延長したものと考えられたが,皮膚の一部であり,黒人では皮膚と同様につめもやや多量のメラニン色素を含むので黒みを帯びる。アリストテレスは,エチオピア人などの黒人の歯や骨は白いが,つめは皮膚と同じく黒いことを指摘した(《動物誌》第3巻)。黒人の爪半月は爪母基のメラニン色素が多いため青黒く,かつては混血を繰り返しても残る印とみなされた。これをT.シュトルムは《海の彼方より》に取り入れている。楊貴妃の手足のつめは生まれつき桃色だったというが(《古今事物考》),爪甲の色はその透明度,爪床との結合度,爪床の血流状態などによって決まり,健康な白人や黄色人種では一般に光沢ある薄桃色を呈している。占星術的には,金星(ウェヌス)の下に生まれた人は美爪をもち,火星(マルス)の下に生まれた人のつめは強靱で自己防衛に適し,土星(サトゥルヌス)の下に生まれた人のは生命力に欠けて砕けやすく形も醜いが,水星(メルクリウス)の下に生まれた人のつめは薄くて長く,筋やひびができやすいとし,おのおのの星が人に与える資質を反映すると見る(H.L. コーネル《医学的占星術辞典》)。爪甲に気泡を含んで白斑や白線を生ずることがある。とくに成人女性に見られ,〈花が咲く〉などといわれて,幸福をもたらすと喜ぶ人々もいる。

《涅槃経(ねはんぎよう)》に〈爪長破戒之相〉とあるが,かつてインド,中国,インドネシアその他,日本の一部にも長づめの風習があり,数cmはざらで,なかには40cm以上もつめを伸ばしている例もあったという。つめを切るのに曜日に注意する伝承がヨーロッパにはあり,〈月曜日につめを切れば健康が守れて,火曜日に切れば裕福になれる。水曜日に切れば新しい知らせがあり,木曜日に切れば靴を新調できる。金曜日に切れば悲しいことが起こり,土曜日に切れば翌日に真実の愛が得られる。日曜日に切ったら用心を,次の月曜日から土曜日までの間に悪魔があなたをさらう〉とか,〈金曜日に切れば歯が痛くなり,水曜日に切ればねたみをかう〉などという。日曜日のつめ切りはとくに忌み嫌われて,〈日曜日につめを切るくらいなら,生まれてこないほうがよかったぐらい〉とまでいう歌もあり,〈娘が日曜日につめを切ると結婚できない〉という伝えもあり,これらは神々の祭りのときはつめ切りを禁止した古代ギリシアの習慣の名残りだとされる。日本の一部にはかつて乳児のつめを母親が歯でかみ切る習俗があったが,ヨーロッパにも手癖が悪くならぬようにと母親の歯でつめを切るならわしの地方があった。

つめを立てて相手をかくのは,憎悪や怒りの場合だけとは限らない。インドにはつめのかき傷によって性愛の深さを表現する習慣が古くからあり,その種の記述は《ラティラハスヤ》《アナンガランガ》にもあるが,とくに《カーマスートラ》に詳しい。愛のかき傷をつくるため左手のつめを長くとがらせておけと勧め,かき方,かく部位,かき傷の形の分類まで述べている。

指の主要な支柱としての指骨は細くて指頭の幅を支えきれず,扁平なつめが添木のように後ろだてとなって,人の指頭の微細な動作を可能にした。つめを抜けば指先に力をこめた作業を満足に行えず,足指ではつま先立ちや疾走が困難になる。また,指をしゃぶりつめをかむ動作(爪かみ)は,無意識のうちに行われるとき,充足されない欲求があることを示唆し,人だけでなく,生後まもなく母親から引き離して育てた子猿にもよく見られる。意識的に行われるのは,甘えやてれや恥じらいのしぐさである。〈あまえて爪くふべき事にもあらぬを,と思ひて,をさをさ心にも入らず〉(《源氏物語》竹河)。

箏(そう)は3指の指腹に象牙のつめをはめて弾くが,弦楽器はこれに準じたものが少なくない。三味線や琵琶を弾くばちも,つめの代用と考えられる。《徒然草》に〈“古きひさくの柄ありや”などいふを見れば,爪をおほしたり。琵琶など弾くにこそ〉とあり,かつては琵琶を弾くのにつめも用いたことがうかがえる。

→手 →指

執筆者:池澤 康郎

つめをめぐる民俗

つめに関する呪術や宗教的習俗は広く分布している。毛髪とともによく伸びるから切らねばならないが,切ったつめはもと身体に付着していたものであるから,敵の手に入れば感染呪術の原理にしたがって,もとの所有者を傷つけることができるとする観念が多い。それゆえニュージーランドのマオリ族の酋長のつめは墓にかくされるし,パタゴニアの原住民は焼いてしまう。おもしろいのは,マダガスカルのベスティレロ族で,ここにはラマンゴという役の者がいて,王族のつめを食べなければならない。夜つめを切ってはならぬという禁忌(タブー)もこのような観念が背景にあるためであろう。マレー人はつめを混ぜた蜜蠟人形を作り,7夜これを焼いてのろえば目的の人物は死ぬとする。また,つめは霊魂が復活するときに使用されるとして保存されることがある。ペルーのインカ,あるいはトルコ,アルメニアなどにおいてはこの目的のために,つめを家や教会の壁,壁龕(へきがん),洞木(どうぎ)などに保存した。

執筆者:棚瀬 襄爾

東洋医学,呪術

隋・唐代以前の中国の医術書には〈爪は筋の最端にあるもので,たびたび切らないと筋が新しくならない〉と書かれている。《医心方》などに引く唐臨の脚気論には〈丑の日は手の爪,寅の日には足の爪を切れ〉とあるが,〈寅の日には手の爪,午の日には足の爪を切れ〉という説もある。殷の湯王は7年間の干ばつの際,自己のつめと髪を神に供え,雨乞いをしたことが見えており,仙人赤松子は手足のつめを切って仮に喪に服してみせ,身中の三尸(さんし)を除いたと伝えられる。相愛術には処女の右手中指のつめと雄鶏の左脚のつめを焼き,愛する相手の衣類の上に灰をつけたり,自分のつめと髪を切って焼き,灰を飲食物に入れてその人に与えると愛されるなどの処方がある。これらの相愛術は984年(永観2)に朝廷に献上された《医心方》に抄録されており,唐風を貴んだ貴族たちの間で実行されていたものと思われる。また,妊婦のつめの粉末を点眼薬にしたり,血尿の治療に本人のつめを焼いて灰を服用させるなどの処方があった。禽獣のつめや蹄(ひづめ)も薬や呪術に用いられた。

執筆者:槇 佐知子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「爪」の意味・わかりやすい解説

爪

つめ

動物の表皮の中でつくられ、表皮表面で角質化したもので、指趾(しし)(指と足指)の先端にある。脊椎(せきつい)動物のうち、とくに哺乳(ほにゅう)類、鳥類、爬虫(はちゅう)類の前肢あるいは後肢に発達している。哺乳類ではその形態により、平づめ(扁爪(へんそう))、鉤(かぎ)づめ(鉤爪(こうそう))、ひづめ(蹄(てい))の3種類に分けられ、それぞれその動物特有の用途を果たしているが、基本的な構造はどれも同じで、背側には堅い爪板(そうばん)があり、腹側には柔らかい爪蹠(そうせき)がある。爪板はその基部で絶えず成長する。霊長類にみられるのは平づめで、爪板はどの方向にも湾曲せず、爪蹠は退縮してわずかに先端部に残るだけである。多くの哺乳類と鳥類、爬虫類にみられるのが鉤づめで、前後にも左右にも湾曲し、爪蹠はその下面をつくっている。鉤づめの先端は鋭くなっていて、ネコ属のようにこれを引っ込めることができるものもある。有蹄類といわれる種類のウシ、ウマなどはひづめをもっていることを意味する。ひづめの爪板は指趾端を囲み円筒に近い形となり、爪蹠が発達している。なお、原始的な霊長類のツパイは四肢とも鉤づめであり、ある種は平づめと鉤づめの両方をもっている。

両生類に属するツメガエルは、前肢の4本の指にはつめがないが、後肢の5本の指のうち内側の3本が長く、先端は黒みがかった鋭いつめになっている。やはり両生類で山地の渓流にすむある種のサンショウウオも幼生の時代には前後肢の指に黒いつめができて、水底の石などにつかまれるようになっている。このつめは流れへの適応であり、その証拠には、同じブチサンショウウオでも流れにすむ個体にはつめができるのに、渓流のよどみにすむ個体にはつめができない。また急流の滝の裏などに産卵するハコネサンショウウオでは幼生ばかりでなく、親にも繁殖期には黒いつめが生え、強い流れの中を歩いても流されないようになっている。そのほか、節足動物に属する昆虫類のように肢(あし)の跗節(ふせつ)(一般の節足動物の前節に相当する)の端に、1本から2本のつめとよばれるものを備えているものもある。また有爪類といわれるカギムシなどもいぼ足といわれる付属肢の末端に数個の鉤づめをもっている。

[守 隆夫]

ヒトにおける爪

手足の指の末節背面を覆う角質の厚い板(爪板)をいうが、これは、皮膚の表皮細胞が角化し、死滅した堆積(たいせき)物の層である。全体の形はほぼ四角形で、指の先端を保護し、指の働きを助けている。表面に露出している部分を爪体とよび、爪の近位端で皮膚に埋まっている部分を爪根とよぶ。爪の先端は自由縁といい、両側を外側縁という。爪板を囲んでいる皮膚のひだを爪郭とよぶ。爪板の表面には、細い縦溝(爪の小溝)と、それによる縦走の稜(りょう)(爪の小稜)がみられる。爪が接している下面の皮膚を爪床(そうしょう)といい、爪郭と爪床との間の溝を爪溝(そうこう)という。爪体の後半部には、やや白く不透明にみえる半月状が認められるが、これを爪半月とよぶ。この部分では、乾燥や角化が完全ではない。また、白くみえるのは、この部分に強い屈光性の気泡があり、透過光線を反射するためと考えられている。

爪根の後端部分の表皮はとくに厚く、爪母基とよばれるが、ここは爪の新生にとってたいせつな部分である。すなわち、爪母基となる重層の細胞層の最下層にある「円柱状細胞」が盛んに分裂増殖すると、爪体が前上方に押し上げられ、表層細胞は扁平角化しつつ、爪根と爪体を形成していくからである。この伸びは1日約0.1ミリメートルとされる。爪板の組織構造をみると、扁平な角化細胞が重層に配列し、相互に密着し、明らかに萎縮(いしゅく)した細胞核の残存が認められる。爪体の遠位端は皮膚から離れているが、この部分の皮膚は角質層が厚く、下爪皮とよばれる。また、爪根部の爪郭からは、角質層が伸びて爪半月を覆うが、この部分は上爪皮とよばれる。爪床の組織は、表皮の胚芽(はいが)層に相当する爪胚芽層と、真皮層とからなる。爪床の真皮層は、末節骨の骨膜に密接している。真皮層の中には膠原(こうげん)線維が走り、これがシャーピー線維となって骨の中まで侵入し、爪と骨とを固着させている。

爪の発育は、ほぼ胎生3か月に始まり、胎生5か月になると爪のだいたいの形ができてくる。生後の爪の成長速度はいろいろな条件に影響されるし、その成長率も年齢によって変化する。乳幼児の爪の伸びは1日に0.1ミリメートル以下であるが、年齢とともに0.1ミリメートルほどに増加し、30歳を超えると、また低下する。爪の伸びは、季節によっても変化があり、夏季は増加し、冬は低下する。その差は8~13%とされている。1日のうちでは、昼間(午前8時~午後2時)が最大の伸びを示し、夜間(午後8時~午前2時)が最小といわれる。爪の成長に関する性差は明らかでない。また、手の爪は、足の爪よりも伸びが速いとされるが、これも明確ではない。手の各指の爪では、中指がもっとも速く伸び、母指と小指が遅い。爪半月は手足ともに母指がもっとも幅広く、小指がもっとも小さいとされるが、これには個人差もある。一般には、爪半月は右手指に多く出るといわれている。爪の再生には爪母基組織が必要であるが、再生に要する期間はほぼ6か月とされている。なお、爪は健康状態を反映する場合があるため、医師は病的状態の診断の補助として爪を診ることがある。また爪は、死後でも、条件によりある程度は伸びるようである。なお、爪の病気を総称して爪病(そうびょう)という。

[嶋井和世]

民俗

世界

爪は世界の諸民族の身体加工の主要対象の一つで、マニキュア、穿孔(せんこう)などを施す。一般に爪の形が人間の性格を反映するとみるから、英雄が退治する食人鬼には肉食獣型のかぎづめがあるとの説話も世界各地にある。爪を伸ばす風習は筋肉労働をしない人々ではとくに例外的でなく、古代インドの『カーマスートラ』では伸びた爪を愛情表現の手段とした。10世紀の『医心方(いしんほう)』(丹波康頼(たんばのやすより)著、中国医薬書の引用からなる)の爪を切る日の指定、またヨーロッパで日曜日に爪を切ることを忌避するなど解釈・慣行は各文化固有の現象だが、夜には爪を切らない、乳児の伸びた爪を母親がかみ切る、などのよくみられる習慣は、切り具で指先を傷めない配慮からだろう。切った爪にその人の魂が宿ると考え、髪とともにその人の分身として呪術(じゅじゅつ)的に用いる慣行は古くからあり、とくに類感呪術homeopathic magicの呪詛(じゅそ)対象として、自分の爪を逆用されぬよう呪術師が処置に注意するなどの事例が、各地から報告されている。人間の爪を動物のひづめと同様に粉末、灰にして服用するのには、薬理学的合理性もないことはないが、呪術的利用の色彩が強い。

[佐々木明]

日本

爪に関する民俗は多い。夜爪、出爪といい、夜や出がけに爪を切ることを嫌うのは広い地域で聞かれる。佐賀県地方では、爪を切る前に先をなめておき、から爪を切るのは不吉のときだけだという。岩手県では夜爪を切ると夜伽(よとぎ)をしなければならないような病人ができるといい、長野県ではそういうときは「生づめ小つめ」と唱えてから切ればよいという。また「つまばな」といって爪にできる白い斑点(はんてん)を爪の星といい、これが出ると衣類が新調できるとか、衣類がもらえる、またよいことがあるという俗信もある。熊本県で「つまぐろ」というのは、女児がホウセンカの花で爪を染める遊びで、これをしていると川で河童(かっぱ)にとられないという。正月に初めて爪を切る日を、東北では6日、関東から西では7日とし、東京では七草(ななくさ)をつけた水に爪をひたして切ると、悪い風邪(かぜ)にかからないという。兵庫県では七草爪といって、7日に湯に入ってから、その年初めての爪を切ると伝えている。

[丸山久子]

普及版 字通 「爪」の読み・字形・画数・意味

爪

常用漢字 4画

[字訓] つめ

[説文解字]

[字形] 象形

鳥獣などの長爪の形。〔説文〕三下に「

(と)るなり。

(と)るなり。 (くつがへ)せる手を爪と曰ふ」とする。手下にかくされている長爪をいう。金文に「爪

(くつがへ)せる手を爪と曰ふ」とする。手下にかくされている長爪をいう。金文に「爪 」の語がみえるが、その爪は

」の語がみえるが、その爪は の形にかかれている。しいて分別すれば、爪は鳥爪、

の形にかかれている。しいて分別すれば、爪は鳥爪、 は掌中にかくされている獣爪の形であろう。

は掌中にかくされている獣爪の形であろう。[訓義]

1. つめ。

2. つめかく、つめきる。

3. 爪の形のもの、かぎ、こはぜの類。

[古辞書の訓]

〔和名抄〕爪 豆米(つめ)〔名義抄〕爪 ツメ

[部首]

〔説文〕〔玉

〕に孚・爲(為)など三字を収める。孚は俘の初文。また爲は象を使役する形の字。いずれももと

〕に孚・爲(為)など三字を収める。孚は俘の初文。また爲は象を使役する形の字。いずれももと (ゆう)(手)に従う字で、爪の意を含むものではない。

(ゆう)(手)に従う字で、爪の意を含むものではない。[語系]

爪・

・抓tzheu、

・抓tzheu、 suは声義近く、爪・

suは声義近く、爪・ は名詞、抓・

は名詞、抓・ は動詞に用いる。

は動詞に用いる。 はまた蚤に作る。

はまた蚤に作る。[熟語]

爪印▶・爪

▶・爪角▶・爪距▶・爪痕▶・爪士▶・爪子▶・爪嘴▶・爪杖▶・爪翦▶

▶・爪角▶・爪距▶・爪痕▶・爪士▶・爪子▶・爪嘴▶・爪杖▶・爪翦▶[下接語]

爪・琴爪・虎爪・紅爪・鴻爪・指爪・手爪・

爪・琴爪・虎爪・紅爪・鴻爪・指爪・手爪・ 爪・鳥爪・猛爪・鷹爪・利爪・竜爪

爪・鳥爪・猛爪・鷹爪・利爪・竜爪出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「爪」の意味・わかりやすい解説

爪

つめ

爪

つめ

claw; nail

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の爪の言及

【間欠伝動装置】より

…非常に多くの種類があるが,ここでは基本的なものに限って説明する。 図1に示したのは爪(つめ)(ラチェット)と爪車を利用したものである。ハンドルCを左右に往復運動させると爪車Aは間欠的に反時計回りに回転する。…

【ばち(桴∥撥)】より

…また,棒の先で突き鳴らすものは,〈撞木(しゆもく)〉といって区別し,それにも梵鐘(ぼんしよう)を突く太い丸太状のものから,鉦(かね)類をたたく丁字形のものまであるが,後者の頭部が球状になっている〈角(つの)撞木〉などは〈角桴〉ともいい,必ずしも〈撞木〉と〈桴〉とが厳密に区別されているわけではない。 日本の撥弦(はつげん)楽器のうち,とくに琵琶および三味線などの比較的大型の撥弦具を〈ばち〉といい,〈撥〉の字を当て,指先に付けたりはさんだりする義甲の〈爪(つめ)〉とは区別される。ただし,沖縄などの三線(さんしん)の爪ないし竹ひごなどは〈ばち〉ともいう。…

※「爪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

〈ソウ〉つめ。「

〈ソウ〉つめ。「 〈つめ(づめ)〉「

〈つめ(づめ)〉「 〈つま〉「

〈つま〉「