デジタル大辞泉

「弦」の意味・読み・例文・類語

げん【弦】

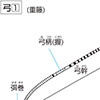

1 弓づる。

2 (「絃」とも書く)楽器に張り、はじいたりこすったりして音を出す糸。また、それを張った楽器。琴・三味線・バイオリンなどの弦楽器。

3 弓を張った形の月。半円形の月。弓張り月。弦月。

4 枡の上縁につけた四角形の鉄のさん。

5 数学で、円周または曲線上の二点を結ぶ線分。また、直角三角形の斜辺。

つる【弦/×絃/×鉉】

1 弓に張りわたす糸。ゆみづる。ゆづる。

2 琴などの弦楽器に張る糸。

3 鍋や土瓶などに弓形にかけわたした取っ手。「飯盒の―」

4 (「梁」とも書く)枡の上面に対角線に張り渡した鉄線。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

Sponserd by

げん【弦】

- 〘 名詞 〙

- ① 弓づる。つる。また、つる鳴り。〔文明本節用集(室町中)〕〔儀礼‐郷射礼〕

- ② 琴、瑟、三味線、ギター、バイオリンなどの楽器に張って、弾(ひ)いたりこすったりすることによって音を出す糸、または針金。つる。いと。

- [初出の実例]「弓が弦に触るるや否、微かに蕭(しめや)かなさうさうたる声は」(出典:社会百面相(1902)〈内田魯庵〉破調)

- [その他の文献]〔礼記‐楽記〕

- ③ =げん(絃)②

- ④ 一升桝(ます)の上部の縁に付けた四角形の鉄のさん。

- ⑤ 弓を張った形の月。半円形の月。陰暦でひと月の七、八日頃の月を上弦、二二、三日頃の月を下弦という。弓張月。弦月。

- [初出の実例]「月の字指合たる時 弦 三五夜」(出典:俳諧・季引席用集(1818))

- [その他の文献]〔漢書‐律歴志上〕

- ⑥ 数学で、円周または曲線上の二点を結ぶ線分。〔五国対照兵語字書(1881)〕

- ⑦ 和算で、直角三角形の斜辺。→勾股弦(こうこげん)。〔工学字彙(1886)〕

つら【弦】

- 〘 名詞 〙 弓のつる。ゆみづる。

- [初出の実例]「陸奥の安太多良真弓弾(はじ)きおきて反(せ)らしめきなば都良(ツラ)着(は)かめかも」(出典:万葉集(8C後)一四・三四三七)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

Sponserd by

普及版 字通

「弦」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

Sponserd by

弦(楽器)【げん】

弦楽器(弦鳴楽器)に使用される発音体。邦楽などでは絃とも書く。ガット(羊腸),合成繊維,鋼鉄(スチール)などの線,あるいはそれに細い銅線などを巻きつけたものが使用される。バイオリン属(バイオリンやチェロ)の場合,第2次大戦後は音量にすぐれたスチール弦が主流となったが,古楽復興の流れの中で,より豊かなニュアンスを生み出すガット(羊腸)弦にも再び光が当たりつつある。→オリジナル楽器

→関連項目電気楽器|ビルスマ|弓

弦(数学)【げん】

円周上の2点を結ぶ線分。一般には曲線上の2点を結ぶ線分をいう。→接線

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

Sponserd by

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

Sponserd by

弦

げん

string

弦楽器に使われる発音体としての動・植物製,金属製の糸。古くは絃とも書き,単に糸ともいう。また,弦楽器の略称としていう。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

Sponserd by

出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報

Sponserd by

世界大百科事典(旧版)内の弦の言及

【円】より

…円周は長さが等しいすべての平面閉曲線のうち最大の面積を囲む([等周問題])。

[弦と弧]

円周上の2点A,Bを結ぶ線分ABを弦という。円の中心は弦の垂直2等分線上にある。…

【楽器】より

…旧石器時代になると,ブル・ロアラー(うなり木),法螺(ほら)貝および笛が現れ,新石器時代にはスリット・ドラム,一面太鼓,楽弓,パンの笛(パンパイプ),横笛,木琴,ジューズ・ハープ(口琴),葦笛など,豊富な種類の楽器が作られるようになった。さらに金属を用いるようになると,鐘やチター系弦楽器が現れる。さらにハープ系弦楽器は前3000年代に,両面太鼓は前2000年代に,シンバルやリュート系弦楽器,金属製のらっぱなどは前1000年以後に現れたといわれる。…

【弦楽器】より

…弦を発音体として,これを振動させることによって音を出す楽器の総称。弦から音を得るためには,その両端を固定して十分な緊張状態にし,なんらかの方法でこれを振動させる必要がある。…

※「弦」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

Sponserd by

〈ゲン〉

〈ゲン〉 〈つる(づる)〉「弦音/弓弦」

〈つる(づる)〉「弦音/弓弦」

けるところの象形とするが、形声の字である。

けるところの象形とするが、形声の字である。

(ゆみつる) 〔

(ゆみつる) 〔 など二字を収める。

など二字を収める。 なり」と訓する字で、弦の緊張する状態を、心意の上に移した字である。

なり」と訓する字で、弦の緊張する状態を、心意の上に移した字である。 ・眩hyuenは声近く、弦は音を以て、

・眩hyuenは声近く、弦は音を以て、