精選版 日本国語大辞典 「菌類」の意味・読み・例文・類語

きん‐るい【菌類】

日本大百科全書(ニッポニカ) 「菌類」の意味・わかりやすい解説

菌類

きんるい

植物界と動物界とに並ぶ菌界を構成する生物群。

菌類観の変遷

大昔の人間の目に最初に映った菌類は大形のキノコであった。微小な菌類をみたのは顕微鏡の発明後である。キノコやカビは、体が微細な糸状の菌糸でできているので、両者は同類と考えられた。生物の分類が単純な動植二分法で行われるようになってからは、キノコやカビは動物のようには動かないので植物類に含められた。これらの菌類には、他の植物にみられるクロロフィル(葉緑素)はない。ムラサキホコリカビのような変形菌類には菌糸はないが、クロロフィルもないのでカビの仲間入りをした。これらの菌類はクロロフィルが退化した下等植物であり、花の咲かない隠花植物であると考えられた。一方、腐敗や病気の原因として細菌類が浮かび上がった。これも下等な隠花植物の仲間入りをしたが、前記の菌類とは別の生物群として扱われた。こうして菌類と細菌類は植物界に長いこと地位を占めてきたが、現在では、生物の起源と進化の考察、生物の栄養法・体制・生殖法の比較、および生態系の仕組みなどからみて、細菌類と菌類、つまり原核菌類と真核菌類は、植物界とは別の菌界を構成する菌類と考えられるようになった。

[寺川博典]

菌類の生態

地球上の至る所に、その環境に適した菌類が分布している。砂漠にすむものもあり、空中の水分と微量の有機物を吸収してガラスなどの上で生育するカビもある。一般に生育温度は10~40℃であるが、菌によっては、零下10℃の氷雪上から100℃の温泉中まで生育し、その幅は広い。強アルカリ湖、あるいは強酸性温泉、濃度30%の塩水中で生きる細菌もある。また、600気圧の地下数千メートルの所や、1000気圧以上の海底で生育するものもある。細菌類のごく一部のものは有機物を必要としないが、その他の菌類は、生物体とその生産物や分解途中の有機物を栄養源・エネルギー源とする生活を営み、地球表層に多くすんでいる。肥えた土壌1グラム中には30億以上の細菌がすみ、森林土壌1グラム中の菌糸の合計の長さは10キロメートルにもなる。地中でも水中でも、腐生生活をするものもあり、生体に寄生して病気を生じたり殺したり、あるいは共生して宿主の生活を支えているものもある。菌類は、二分裂または胞子によって繁殖する。

[寺川博典]

菌類の特徴的栄養法

生物の基本は生きるための栄養法であり、それをすこしでも効果的にする方向へ体制が進化してきた。植物類の栄養法は光合成・吸収であり、動物類は消化・吸収であるのに対して、菌類は吸収のみを行う。吸収には三十数億年の歴史がある。原始地球の水中で化学進化の結果として誕生した原核性の原始生物群は、周りの水中に溶けている原始有機物を吸収して生活と進化を行った。この吸収という働きを受け継いできたのが菌類であり、のちに原核性から真核性へと進化した。その原核時代に、吸収に加えて光合成の仕組みが発達して最初の植物類(藍藻(らんそう)類)が生じた。それとは別に、吸収を行っていた真核性のものから、消化という仕組みが加わった動物類(原生動物)の祖先が生じた。細菌類の一部には例外的な種々の栄養法がみられるが、それらはこのような原始時代の栄養法の進化経路を示す名残(なごり)として注目される。植物類、動物類、菌類の特徴的栄養法の違いは、地球生態系の仕組みを考えるうえで重要である。

[寺川博典]

還元者としての菌類

30億年ほどをかけて水中で繁栄した生物群は、やがてその生活圏を陸上に広げ、海洋生態系は陸上と一体となって急速に地球生態系へと発展した。この生態系は、次のような三者による物質循環システムである。植物類は光合成によって無機物(とくに二酸化炭素)から有機物をつくる生産者として重要である。この有機物を動物類と菌類が利用するが、まず動物類は消費者となって、次の菌類の働きを助ける。菌類は酵素を体外に出して複雑な有機物を分解して吸収し、さらに無機物にする還元者として重要である。植物類が必要とする二酸化炭素の大半は菌類の還元作用による。生物体はこの菌類の働きの対象となる。その第一歩は生体分解であるが、これを行う寄生菌は、動物類では原核菌類、植物類では真核菌類が目だっている。生物が死ぬと、種々の腐生菌によって死体分解が行われる。こうして、菌類による病気、発酵・腐敗・腐朽などは、有機物の分解に伴う現象であって、地球規模で行われる物質循環の重要な部分を示すものである。

[寺川博典]

菌類の形態

生物はもともと単細胞体であったが、それぞれの栄養法を効果的にする方向へ細胞内構造の進化を行い、さらに多細胞体への進化を行ってきた。植物類が葉を広げて生活し、動物類が動いて生活するのに対して、菌類は基物に潜って生活する体制となった。こうして菌類では動植物類のような複雑な形態は無用となり、単細胞体から進んだものでも、その本体は糸状の菌糸であり、菌糸が枝分れした菌糸体である。環境がよければ、菌糸体は基物中で無限に成長を続けられる。

このような栄養体の体制を土台にして、動物、植物、菌は、それぞれ特徴のある生殖体、つまり繁殖のための構造が進化した。陸上の菌類では、菌糸組織が発達して大形のキノコを形成し、たくさんの胞子を生じて繁殖する。このような複雑な生殖体と簡単な栄養体という組合せは、ほかではみられない。また、動植物類では雌雄性が発達したが、菌類では不和合因子による交配系が発達した。

[寺川博典]

原核菌類

原核菌類は原核菌亜界に属する微小な菌類で、細胞内には膜で囲まれた核やミトコンドリア(糸粒体)がない。地球上に広く分布して腐生、あるいは動植物体の表面や内部にすんでいる。そのなかには病原菌もあるが、多くは共生的である。とくに、木や草を餌(えさ)とするほとんどすべての動物では、そのセルロースの分解を消化管内共生菌が行っている。植物類では根粒菌その他の根圏菌類がみられる。また、他の菌に寄生あるいは共生するものもある。大多数のものは有機物を分解することによって自らが生き、同時に重要元素の地球規模での循環に働いている。この菌亜界は次のような五つの菌門に大別される。なお、ウイルス類は準生物であるという考えから、ここには含めない。

(1)マイコプラズマ類 原核菌類中、最小の生物群で、大形ウイルスの大きさである。しかし、ウイルスと違って、他の菌類と同様に2種類の核酸をもっている。細胞壁のない単細胞体で、形はいろいろになる。多くのものが動植物類に寄生する。ウシの肺に寄生して急速に伝染する牛肺疫(ぎゅうはいえき)はもっとも古くから注目された。

(2)細菌類 単細胞体で、細胞壁成分はペプチドグリカン(多糖鎖にペプチド鎖が結合した化合物の総称)である。球形またはすこし細長く、一般に1マイクロメートル(1ミリメートルの1000分の1)前後である。細菌鞭毛(べんもう)があって運動するものもある。普通は分裂して増殖し、広範囲に分布している。寄生菌もあるが多くは腐生菌で、酸素呼吸または発酵を行う。少数のものには特殊栄養法がある。

(3)粘液細菌類 細胞壁のかわりに粘液層で包まれた円柱状の単細胞体で、滑走運動を行う。地中や水中にすみ、地上で植物体や動物類の糞(ふん)に腐生し、また他の細菌細胞を分解するものもある。二分裂によって増殖し、集団をつくって滑走する。のちに各細胞は厚壁を生じて休眠胞子になるが、多くのものではその前に集団が微小子実体を形成する。これは赤・黄・褐色の球ないし卵形で、数百の胞子が共通の膜で包まれている。

(4)スピロヘータ類 柔軟な細胞壁のある細長い螺旋(らせん)形の単細胞体で、周期的に屈伸運動を行う。鞭毛はない。長さが数百マイクロメートルに達するものもある。二分裂によって増殖する。水中の泥土や汚水中で腐生、あるいはヒトその他の動物類に病気を生じ、また、ヒトの口内にすんで病原性のないものもある。

(5)放線菌類 ペプチドグリカンを成分とする細胞壁があって、運動はしない。結核菌やライ菌の仲間の単細胞体のものにもすこし分岐する傾向があるが、その他の多くのものは分岐した糸状の菌糸体である。この菌糸は一般に幅が1マイクロメートル以下の管状で、胞子をつくって増殖する。その大多数のものが地中で腐生し、とくにストレプトミケス仲間はタンパク質分解の主役である。

[寺川博典]

真核菌類

真核菌類は真核菌亜界に属する菌類であって、その細胞は原核菌類の細胞よりも大きく、細胞内に膜で囲まれた核とミトコンドリアをもっている。地球上に広く分布して腐生、あるいは寄生・共生するものもある。すべてのものが生物体とその生産物を栄養源・エネルギー源として生活し、それに伴って、原核菌類とともに、重要元素の地球規模での循環に重要な役割を演じている。真核菌類は、体制と生殖法を総括的に比較することによって、次の九つの菌門に大別される。

(1)変形菌類 多くは土壌にすみ、細胞壁がなく、アメーバ運動を行う。1核をもつ単細胞体(粘菌アメーバ)の場合もあるが、一般には多数の核をもつ多核体(変形体)である。大きい変形体は数センチメートル以下の子実体に変わり、その表面か内部に胞子ができる。胞子から生じた遊走子には、長短2本の尾型鞭毛が体前端にある。

(2)細胞粘菌類 ほとんど土壌にすむ粘菌アメーバであるが、鞭毛のある遊走子は生じない。また、二分裂して増殖したものが普通は多数集まって集団(偽(ぎ)変形体)をつくる。これは移動後に停止すると、細胞が順次に積み重なって、2ミリメートル以下の高さの柄とその先の連鎖状胞子群からなる子実体を形成する。

(3)ラビリンチュラ類 海産植物類に寄生または腐生する。細胞壁のない紡錘形の単細胞体やその集団が、細胞質の微細な管状の糸で連絡して微小な網状偽変形体を形成する。単細胞体はこの微細管内を滑走し、分裂して増殖する。これらの細胞は、のちに休眠胞子となる。胞子から生じた遊走子の体側には、羽型鞭毛1本と尾型鞭毛1本の1組がついている。

(4)卵菌類(らんきんるい) 水中や陸上で一般に植物類に寄生または腐生している。セルロース質の細胞壁と多核をもつ管状菌糸体であるが、前のラビリンチュラ類と同型の遊走子を多数生じて増殖する。また、特徴的な接合の結果、卵胞子ができる。

(5)サカゲツボカビ類 キチン質細胞壁のある単細胞体ないし根状菌糸体で、多くは水中で寄生し、宿主は藻類、プランクトン、他の菌糸などである。腐生するものもある。遊走子を生じて繁殖するが、その体前端には1本の羽型鞭毛がある。

(6)ツボカビ類 キチン質細胞壁のある単細胞体または管状菌糸体で、遊走子には体後端に1本の尾型鞭毛がある。地理的分布が広く、いろいろの生物に寄生または腐生し、とくに菌糸体の発達しているものは水中・地中での還元者として注目される。

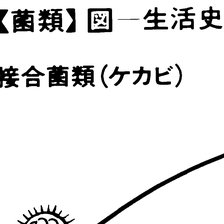

(7)接合菌類 管状菌糸体が発達し、多くは陸上で有機物の還元を行い、不動の胞子を生じて繁殖する。接合を行うと特徴的な接合胞子ができる。細胞壁は次の子嚢(しのう)菌類、担子菌類とともにキチン質である。

(8)子嚢菌類 一般に多細胞菌糸体が発達し、不動の胞子で繁殖する。接合すると特徴的な子嚢と子嚢胞子を形成する。その前に少数のものはキノコをつくる。分布は広く、おもに植物質を強力に還元する。

(9)担子菌類 多細胞菌糸体がおもに植物質に寄生、共生あるいは腐生する。とくに森林での重要な還元者である。接合して特徴的な担子器と担子胞子を形成するが、その前に多くのものがキノコをつくる。

[寺川博典]

菌類の利用

有機物分解作用を利用して汚水・汚物を処理し、堆肥(たいひ)・腐葉土をつくり、また各種の発酵食品がつくられてきた。そのほか、有機酸、アルコール、ビタミン、成長促進剤、抗生物質その他の医薬品の製造も行われる。キノコには食用、薬用、観賞用などがあり、キノコ狩りの対象となる。キノコを愛し、夢を託する人は多い。キノコはまた不老長寿の象徴とか幸福の使者とされ、キノコをデザインした生活用品、趣味用品、切手などもつくられる。

[寺川博典]

改訂新版 世界大百科事典 「菌類」の意味・わかりやすい解説

菌類 (きんるい)

fungi

古くは植物に含められ,光合成を行う高等植物や藻類に対し,光合成をまったく行わない下等植物を一括した群であったが,現在では体制,生殖法,生化学的特徴などから根本的に異なる一つの生物群として取り扱う傾向が強い。系統的な面からも,菌類を菌界Mycotaとし,生物5界説(動物界Animalia,植物界Plantae,原生生物界Protista,原核生物界(モネラ界)Monera,菌界)の一つとする説もある(R.H. ホイッタカー,1969)。定義としては有核で,光合成を行わず,有性または無性的に繁殖し,栄養体は多く糸状で分枝し従属栄養型,胞子を形成し,細胞壁は多くの場合キチンあるいはセルロースで構成される生物群ということになる。また運動性のある菌は特殊な器官をもつ。

分類,体制

変形菌門Myxomycotaと真菌門Eumycotaの二つの門に大別され,後者は鞭毛菌類,接合菌類,子囊菌類,担子菌類,不完全菌類の五つの亜門に分けられる。この分類基準は有性生殖器官の形質におかれ,したがって有性生殖の見いだされないものは,とりあえず不完全菌類としてまとめられている。

歴史的にみて,ミケーリP.A.Micheliの《新しい植物の属Nova Plantarum Genera》(1729)にはすでに大型の菌類はのっているが植物として取り扱われ,リンネの《植物種誌Species Plantarum》(1753)では藻類といっしょに隠花植物Cryptogamiaとしてまとめられ,この呼び方はその後長い間つかわれてきた。菌類の分類研究が独立して行われたのは1800年代からで,ペルズーンC.H.Persoon(1761-1836),フリースE.M.Fries(1794-1878)らが創始者といえよう。19世紀後半に入ると,細胞学,遺伝学,生理学の分野で研究材料として扱われ,とくに植物病理学,応用微生物学,皮膚科学の分野で研究成果が次々と得られ,発展してきた。このころには菌類を研究する学問分野として菌学mycologyが独立してきたが,分類学の面では依然として下等植物の特殊な一群と解釈されていた。R.H.ホイッタカーの5界説は,はじめて菌類を動物および植物から切り離したもので反論も多かったが,アインスワーズG.C.Ainsworthは《菌類辞典Dictionary of Fungi》でこの説を採用し(1971,83),その後,広く用いられるようになっている。

菌類はすべてが真核生物であり,静止核の状態で核膜が認められ,原則として有性生殖を行い,細胞質内にはミトコンドリアなどの構造体がある。これらの諸点で細菌やウイルスなどの原核生物とは基本的に異なっている。栄養体は菌糸hyphaといわれる糸状の細胞からなり,この菌糸がゆるく集まったものを菌糸体myceliumという。これが単細胞のものもあり,酵母などでは出芽増殖をくり返す。菌糸は栄養,温度,湿度などの条件が適当ならば着いている基質の上を生えひろがる。菌糸にはところどころに隔壁がある。この隔壁の中央には小さい穴があり内容物が流通するが,完全に仕切られている壁もある。隔壁構造は電子顕微鏡により研究され,重要な分類基準(とくに子囊菌類と担子菌類の相違)とされる。基本的には菌糸は多核である。有性生殖を行うと,この菌糸上に生殖器官が形成され,特殊な構造ができる。鞭毛菌類では接合子zygote,卵胞子oospore,接合菌類では接合胞子zygospore,子囊菌類では子囊果ascocarp,担子菌類では担子器果basidiocarpがそうである。これらの器官の形質をもとに次の分類体系ができている。

(1)変形菌門 粘菌類ともいわれ,体構造はアメーバ状,偽変形体pseudoplasmodiumあるいは変形体plasmodiumをつくる。

(2)真菌門(真菌類) 体構造は菌糸状,単細胞のこともある。(a)鞭毛菌亜門(鞭毛菌類) 栄養体は単細胞,あるいは菌糸状,運動性の胞子,あるいは配偶子をもつ。生活史のある時期に鞭毛をもって運動する遊走子が遊走子囊中に形成され,泳ぎ出す。この鞭毛には尾型と羽型があり,その着く位置,本数などが分類基準となる。有性生殖も行い,卵胞子を形成するミズカビ目が代表的である。19属,1170種。

(b)接合菌亜門(接合菌類) 栄養体は菌糸状,基本的には隔壁はない。有性生殖の結果として接合胞子を形成する。無性生殖は胞子囊胞子,あるいは分生子による。有性生殖は配偶子囊の接合にはじまり,融合した両配偶子囊が発達して接合胞子となる。胞子囊胞子は不動性で胞子囊に含まれるが,ごく少数の胞子を含む小胞子囊,数個が縦に並んで含まれる分節胞子囊がある。また,ただ1個を含む分生子様の胞子囊もある。145属,765種。

(c)子囊菌亜門(子囊菌類) 栄養体は隔壁のある菌糸状,あるいは単細胞。有性生殖の結果,子囊を形成し,中に子囊胞子をつくる。原形質融合から核融合,減数分裂を経て子囊を形成する有性時代(完全時代,完全世代)のほか,多くの種で無性の分生子を形成する。生活史は複雑で多形的であり,体制の最も簡単なものは子囊菌酵母(サッカロミセスほか)で子囊は独立するが,不整子囊菌綱,核菌綱,盤菌綱では子囊果は複雑になる。2720属,2万8650種。

(d)担子菌亜門(担子菌類) 栄養体は隔壁をもつ菌糸状で,隔壁部にかすがい連結のあることが多い。有性生殖の結果,担子器を形成し,その上に担子胞子を外生する。単相の一次菌糸と,遺伝子型の異なる2型の核を含む重相の二次菌糸とがあり,二次菌糸が集合して組織化した子実体がキノコに当たる。子実体の決まった部位に担子器が柵状に並び,担子器上端にできる小柄上に担子胞子が形成される。二次菌糸の隔壁部にしばしばかすがい連結が見られる。無性生殖が分生子によるものもある。1100属,1万6000種。

(e)不完全菌亜門(不完全菌類) 栄養体は隔壁のある菌糸状,あるいは単細胞。有性生殖が見つかっていないもの。有性生殖のわからない菌類がすべてこの中に含まれる。したがって分類基準は他の4亜門の菌類と異なり,無性時代の分生子などの形質におかれる。有性生殖が判明すると,その形質により子囊菌や担子菌に分類される。1680属,1万7000種。

有性生殖のほか,菌糸のところどころから分枝が生じ,その先端から無性的に胞子が生み出されたり,また菌糸が分断されて胞子となることもある。これらの無性胞子は分生子と呼ばれ,その形成法はきわめて多様であり,分類の基準となっている。また,分枝の先端にできる囊状の袋に無性胞子が内生するものもあり,これを胞子囊胞子といい,接合菌類のケカビ目にみられる。

なお前述の生物5界説では,変形菌類や鞭毛菌類の卵菌類やサカゲツボカビ類を,藻類などとともに原生生物界に含める。

生活史

菌類の胞子が発芽し,ある一連の状態を経て再びもとの胞子形成に至る道程を,一般に生活史と称している。コケやシダ植物では生活史は規則正しいものであるが,菌類の場合は特定な場合を除き,諸条件により途中の段階を飛びこしたりして,必ずしも規則正しい生活史をたどらないことが特徴といえる。菌類の生殖細胞は原則的には単相(n時代)であり,単相細胞の間に細胞質融合があっても両方の核はすぐに融合せず,細胞内で対立した2核のままである重相の時代の長いことも特徴で,2nの複相時代は一般にきわめて短い。反面,無性時代の核相は必ずしも単相とはいえない。このように菌類の生活史には有性と無性の両時代があり,しかも,それぞれの時代の形状に大きな差があるので(子囊果と分生子時代,担子菌類子実体キノコと菌糸時代など),学名も別々に与えられ,両方の時代が判明した場合は,有性時代に与えられた学名が優先することになっている。なお,菌類に関して,両時代は現在有性時代teleomorph,無性時代anamorphと呼ばれることが多い。

系統,進化

菌類の系統にはきわめて多様の体系が提案され,しかも次々と新しい事実や概念,微細構造,遺伝生化学的なデータも加えられているので,現在の分類体系も暫定的なものと解釈すべきであろう。興味ある新しいデータも多いが,取り扱われた種類も限られたり,系統分類学上の代表種でない場合も多く,現段階では菌類の系統を明らかにするには至っていない。例えば,鞭毛菌類は遊泳細胞を備えていることで一括されているが,必ずしも類縁関係の深い自然群ではないともいわれる。子囊菌類においても,子囊果の外見と系統とは必ずしも一致したものとも考えられない。真の類縁関係を明らかにするためには,従来のような採集した時点における観察にとどまらず,純粋培養下における長期的な観察を行うことが必要であろう。

生育場所

菌類の生育場所はきわめて多様で,地球上のほとんど全域にわたっている。淡水の河川湖沼にはミズカビ群が生育し,また独特な形の分生子をもつ水生不完全菌が多く,渓流の泡塊によく見いだされる。海にはミズカビ群のほか,特殊な子囊菌がいる。陸上では土壌に最も多く,土壌生菌類と称され,物質の分解に大きく関与している。植物につく菌類には寄生菌と腐生菌とがあり,前者は銹病菌(さびびようきん)などの絶対寄生菌と土壌などで腐生生活ができるものが含まれる。後者は落葉,落枝の分解に関与するもので,落葉生菌類と称され,多様のものが含まれる。植物の根と共生関係にあるものは菌根菌(マツタケなど)と称される。動物の糞(ふん)には特有な糞生菌類と称される菌群があり,ほとんど全亜門の菌類にわたるものが生ずる。寄生菌としては人体寄生菌類,高等動物寄生菌類,水産動物寄生菌類,昆虫寄生菌類,微小動物寄生菌類などがある。そのほか,被服,建築材,文化財・美術品,食料・飼料,医薬品製剤などあらゆるものに普通に生ずる。

→カビ →キノコ

執筆者:椿 啓介

病原微生物としての菌類

人体に感染して病原性をもつ菌類は,担子菌類を除くすべての分類群にみられ,これら病原菌類の感染により発症した病気を真菌症mycosisという。真菌の病原性は一般に,細菌やウイルスなどの他の病原微生物に比べて弱く,感染後慢性化の傾向をたどるものが多いが,クリプトコックスCryptococcus neoformansやヒストプラズマHistoplasma capsulatumのように,急性に激烈な症状を示し死亡率の高いものもある。

真菌症は健康人に常在する菌類が,なんらかの原因で病原性を表し発症する内因性真菌症(このような感染を日和見感染という)と,本来は常在しない菌類が抵抗力の低下によって感染し発症する外因性真菌症に分けられる。前者には放線菌症,カンジダ症があり,後者にはアスペルギルス症,クリプトコックス症,ヒストプラズマ症などがある。外因性真菌症には,アスペルギルス症のように,世界的にひろくみられるものと,コクシジオイデス症などのように,局地的にみられるものとがある。一方,真菌症は感染を受ける部位により,表在性真菌症と深在性真菌症に分けられる。表在性真菌症は皮膚の表層,つめ,毛髪に発生するもので,白癬菌(はくせんきん)による頭部白癬(しらくも),股部白癬(いんきんたむし),水虫や表皮菌による頑癬などがある。これに対して,深在性真菌症は皮下組織から骨,内臓に感染して発症するもので,アスペルギルス症,クリプトコックス症,ヒストプラズマ症,コクシジオイデス症などが含まれている。

真菌症の治療は主として抗真菌薬によるが,外科的治療が必要となることもある。真菌症とくに深在性真菌症は,他の病原微生物による感染症に対して,抗生物質が投与された際の菌交代現象として現れることが多い。

執筆者:川口 啓明

植物病原菌類

菌類は人間,動物では,皮膚病など割合に表面性の病気の原因となる場合が多いが,植物ではほとんどあらゆる部分が感染をうけ,植物病原菌類は8000種を超えるといわれる。菌の分類上からみても,菌糸をもたないごく下等な菌から,最も体制の分化した担子菌まで広い範囲の菌が記録されている。菌は植物の角皮,気孔,細胞縫合部などから侵入糸を押し込んで内部に侵入する。菌の寄生によって植物が病気にかかると,局部あるいは全身に異常を生ずる。これを病徴という。病徴には斑点,褐変,葉枯れ,立枯れ,肥大,徒長,根腐れ,萎凋(いちよう),萎縮などがある。菌類病の場合には,病徴のほかに病原菌自身が姿を現す外観異常を認めることが多い。これを標兆という。病原菌にはまったく生きた植物からのみ養分をとるものと,生細胞をいったん殺してその部分から養分を吸うものがある。前者が全寄生菌,後者が殺生菌である。うどんこ病菌は全寄生菌,いもち病菌は殺生菌の代表的な例である。菌は寄主範囲の広さにも相違がみられる。コムギ赤銹病菌はコムギだけを侵すが,イネ紋枯病菌はイネのほかにも多くの植物を侵すことができる。また中間寄主を必要とする菌も存在する。各種の銹病菌は,生活環の中で2種の植物を通過しなければならない。ナシ赤星病菌は,ナシと中間寄主ビャクシンの間を往復する。このほか菌の好む温度範囲にも違いがある。このように性質の異なる種々の菌が大気中,土壌中に存在しているのである。

執筆者:寺中 理明

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「菌類」の意味・わかりやすい解説

菌類【きんるい】

→関連項目隠花植物|キノコ|植物菌類病|生物|地衣類

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「菌類」の意味・わかりやすい解説

菌類

きんるい

fungi

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の菌類の言及

【植物】より

…生物界を動物と植物に二大別するのは,常識の範囲では当然のように思えるが,厳密な区別をしようとするとさまざまな問題がでてくる。かつては生物の世界を動物界と植物界に二大別するのが常識だったが,菌類を第三の界と認識すると,それに対応するのは狭義の動物(後生動物),狭義の植物(陸上植物)ということになり,原生動物や多くの藻類などは原生生物という名でひとまとめにされ,また,これら真核生物に比して,細菌類やラン藻類は原核性で,原核生物と別の群にまとめることができる。そこで,生物の世界を,動物界,植物界,菌界,原生生物界,原核生物界(モネラ界)の5界に大別する5界説が提議され(R.H.ホイッタカー,1969)広く使われているが,これは生物の世界をわかりやすく整理したもので,いわゆる人為分類の体系である。…

【生物】より

…しかし,動物でありながら,固着性で,一見して動物とは思えぬカイメンのようなものもおり,またミドリムシのように,植物の特徴である光合成を行うため動物としても植物としても扱われる生物もいる。細菌類,菌類などは,主として細胞の形態学的特徴などから,かつては植物として扱われてきたが,もっぱら有機物質に頼るという生き方などは植物的とはいえず,さりとて全体的な様相は動物的でもなく,進化の筋道からみても,動物,植物のいずれかに含めるのは難があるとして,今日では〈第三の生物〉といわれる菌類(菌界Mycota)なるグループが設定されている。 ウイルスが生物であるかどうかは長い間論議の的であったが,ウイルスは自分ではエネルギー転換系をもたず,物質代謝の面は生物の生きた細胞に依存して自己増殖を行うため,現在では生物の範疇(はんちゆう)には含められていない。…

※「菌類」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...