デジタル大辞泉 「都市」の意味・読み・例文・類語

と‐し【都市】

[類語]都会

都市という日本語は明治中期以後の語で,しばしば行政上の市や町と混同されるが,まったく別の概念である。英語のtownとcityは日本では行政上の町と市,および集落単位の町や都市の訳語にも用いられるが,イギリスではtownとcityはほぼ類似の意味で用いられ,とくにtownが小型の集落だけを意味していない。アメリカ合衆国ではtownは行政上の群区の単位としてほぼ小型の都市的集落を意味するが,cityは大型の都市的集落を指すとともに市民や市会の意味をもっている。ドイツ語のStadtとフランス語のvilleは,町を含めた都市的集落をいうと同時に,市民や市会もいう場合がある。urbanはruralと対照される語で〈都市の〉〈都市的〉という形容詞であり,日本語の都市の概念は,このurban areaが最もよく表現している。

都市は人類の居住形態や人類の形成する社会の一種である。居住形態を集落と名づけるが,その中で土地と直接関係する産業を営む人々の居住する村落と,土地と直接的関係のない産業に従事する人々の居住する都市的集落とが分けられる。社会も同様に村落社会と都市社会とが区別される。都市的集落は小型の町(まち)と大型の都市に分けられ,地理学の一分野の都市地理学の対象にされる。都市社会は社会学の一分野の都市社会学の対象とされる。かつては生活上の差異から都市と村落は異質のものとして取り扱われたが,生活上の相違が消失した現在では,都市と村落を対立したものとは取り扱わない。ただ土地利用の面では都市的土地利用と村落の土地利用とは対立的である。したがって都市は住居,業務用・公共用建造物,道路,公共用緑地,鉄道などの都市的土地利用の集合した地域と定義することもできる。行政上の町(ちよう)や市(し)は必ずしも都市ではない。都市的集落を核として農村部を含んだ町や市もあれば,都市的集落の一部が行政上の単位となっている場合もある。

都市の誕生は前6千~前1千年紀にアジアの数ヵ所で別々におこったと考えられている。前5000年のメソポタミア東部中央のジャルモと,パレスティナのヨルダン川西岸のイェリコ,前3千年紀のメソポタミア南部のウルとインダス川右岸のモヘンジョ・ダロ,さらにナイル川や中国の渭水でも前2000年より以前に都市が立地していたことが知られている。これらの都市は宗教的・政治的中心で,神殿と城壁が特徴である。いずれも乾燥地の大河の沖積平野に近い台地の先端に立地し,平野の畑作農業(小麦とキビ)を基盤に成立した。その後は交易路に沿う都市的集落が生まれ,さらに政治権力の集中地や港に新しい都市が次々と発生していった。

上述の太古の都市はおおむね城壁で囲まれていた。もちろんそれは周辺の遊牧民の侵入を防ぐものであるとともに,都市の周辺の農耕民にとって象徴でもあった。この神殿と城壁の形はその後,地中海周辺から東はインド,北西はヨーロッパへと受け継がれた。神殿が統治者の宮殿や大寺院になるなどの変化は,時代に応じて見られるが,産業革命後の都市化まで城壁は続いた。東アジアの囲郭都市は別個に発達したものの,まったく同様な趣旨のものであった。囲郭の形は正方形が多いが,地中海周辺およびヨーロッパでは円形のものが主流となる。無囲郭都市は古くはきわめて例外的存在であったが,日本の都市は古くから城壁に囲まれていなかった。城下町のような城を中心とした都市でも何重かの堀がめぐらされる程度で,住民を防衛する機能を都市はもっていなかった。アジアの島嶼部でも,ヨーロッパ諸国の植民地となるまでは,都市の数も少なかったが,囲郭をもっていなかった。宗教や政治の中心に成立する都市は大型であるが,交易路に沿うものなどでは貿易港の都市を除いて大型のものは少なかった。

ルネサンス以後,工業が発達しはじめた18世紀までは世界の都市の数はそれほど多くはなく,都市の生長(人口の集中)もあまり目だたなかった。しかし産業革命以降,工場制工業が都市に立地しはじめてから,都市は急速に生長しはじめる。また石炭,鉄鉱の産地や動力源の得られる瀑布線に新たに都市が発生した。工業労働者が都市に集まることと新しい工業都市の発生とから,都市の人口は急速に増大する。この第1次の都市化は第1次世界大戦まで続き,この間に各都市の機能分化が進行した。

都市の増加につれて,都市機能の中で都市の特徴となるものが現れ,分業的な機能分担が次のように行われるようになった。(1)生産都市 工業製品を生産する工業都市,鉱産物を生産する鉱業都市,水産業と水産加工業に卓越する水産都市,林産物(木材の生産と加工)に特徴のある林業都市の4種がある。原料物資の流入,製品の流出が特徴である。(2)交易都市 商業が活発で地域の中心としてにぎわっている商業都市,貿易港として発達した貿易都市,交通路の交錯や交通手段の変換の地にできた交通都市の3種がある。物資の流動に関係する都市である。(3)消費都市 政治の中心としての政治都市,軍隊の存在によって成立する軍事都市,大学や研究所の存在が基盤になる学術都市,宗教的施設や信仰の中心がある宗教都市,観光施設があり,観光基地となる観光都市,温泉地や避暑地・避寒地にできた保養都市,衛星都市として住宅機能の卓越した住宅都市など多種多様であるが,物資は流入し,都市内で消費され,廃残物しか出てゆかない都市である。以上の三つの分類は,都市のもつ諸機能の中で最も卓越した機能,あるいは最も特徴的な機能によって分類したものであるが,大都市では三つの機能を兼ね備えているのが普通で,それらは総合都市として別に分類される。

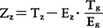

機能による分類は,その都市がもつ最も基礎的な対外的結合機能basic functionによる分類ともいえる。また,いずれの都市にも都心商業地区が存在し,この商業活動は必ずしもノン・ベーシックな都市内の結合機能ばかりでなく,ベーシックな機能をもっているのが通例である。これらのベーシックな機能によって都市はその背後の地域と結びついている。これが都市のもつ中心性である。資源立地の都市は,資源に偏在があるため立地の法則は見いだせないし,中心性もあまり大きくないが,商業,交通,政治などの機能によって立地する都市は中心性が大きく,周囲の農村集落や町や他の都市との間に階層的関係をもち,配置関係も存在する。W.クリスタラーは1933年,南ドイツ平原の都市分布から都市の中心性と階層性を見いだし,交通系その他の分析を経て,理論的な中心都市の分布は正六角形の蜂の巣構造をなすという中心地理論を展開した。そして都市の中心性を次式で表現させた。

(Zz:Z市の中心性,Tz:中心都市Zにおける電話数,Ez:中心都市Zの人口数,Tg:その地方の電話総数,Eg:その地方の人口数)

都市のもつ中心性は,行政,経済,文化,社会などが総合した形で現れるものである。それゆえ,分析的に取り扱うといずれか一方に偏らざるを得ないが,複合要素の一つである電話台数は総合性のままで表現しうる点ではなはだ有効であった。その後,小売業とサービス業従事者数,第3次産業人口,卸売業従事者数と小売業従事者数などを使用した表現もみられ,昼夜間市外通話数による広域中心都市の抽出も行われている。

都市には市街地を形成している狭義の都市地域と,都市の諸活動を補完する広義の都市地域とがある。都市の諸活動は市街地の住民が行うばかりでなく,市街地の外に居住する住民が日常的に市街地内へ通って前者と混じりあって実施しているし,市街地の諸施設は前者へのサービスばかりでなく,後者をも対象としている。広義の都市地域が後者の居住地区としての〈都市圏〉である。都市圏は勢力圏,生活圏,影響圏などとも呼ばれるが,これらはほぼ同義語である。また小売商圏,卸売商圏,交通圏,通勤圏,通学圏,婚姻圏など種々の都市圏がある。市街地は建蔽地区built-up areaであるが,この外側には郊外suburbがあって家屋密度がやや低く,間に農地や農村を混じえている。市街地に近い農村では都市の影響を受けた近郊農業が行われている。また近郊地帯の中では交通路に沿って衛星都市が分布する。市街地の拡大は郊外電車の敷設や道路の建設で郊外をしだいに外方へ押し出し,交通機関の高速化によって,都市圏を拡大していく。

一方,市街地内部は都心(商業・業務)地区と,それを取り巻く住宅地区とに大きく二大別され,港や水運の便利な所に工業地区が立地した。都心地区は比較的狭い面積であるが,市街地のほぼ中心に位置し,都市活動の主要機能が集中し,都市内部および都市圏からの人口が集中し,昼間人口が夜間の居住人口を大きく上回る地区である。都市の諸機能はそれぞれ集積の利益を求めて機能地区を形成する。たとえば小売商の集中する中心商業地区,金融・保険業の集中する地区,映画館,劇場などの娯楽機能の集中する地区,商社などの集中する業務地区などである。これらの諸機能地区には配列の順序などはなく,モザイク状に都心地区を形成する。この都心地区はCBD(central business district)とも呼ばれる。住宅地区内には日常品・日常サービス業の集まる住宅地商店街(周辺商店街)が所々に形成されたり,その種の商店が散在している。大都市になると住宅地区内の一部に都心業務を代替する副都心satellite centerが形成されることがある。東京を例にとれば,丸の内の業務地区,日比谷,有楽町の娯楽地区,日本橋,京橋,新橋の中心商業地区,人形町から箱崎にかけての卸売商業地区,隅田川両岸の墨東(江東)工業地区,蒲田,六郷の南部工業地区があり,工業地区を除いたものが東京のCBDとなる。その外側に上野,浅草,池袋,新宿,渋谷,五反田などの副都心がみられる。

都市内部の機能地域の分化について,E.W.バージェスの同心円構造仮説が1925年に提出され,その変形の扇形理論が33年にホイトH.Hoytによって示されている(図)。バージェスの同心円構造の仮説は,都市社会が同心円状に拡大し,住み分けているというものであるが,都心地区と住宅地区との間に漸移地帯zone in transitionの存在を考え,そこに軽工業と移民集落(多くは貧民窟地区slum area)と都心機能のあふれ出しとの混在を指摘した。また住宅地内部を労働者住宅地区,一般住宅地区,郊外住宅地区に分けた。ホイトは同心円状よりは放射状に広がる機能地区を考えたが,それはバージェスが止揚した地形や交通路を考えに入れた結果である。これらの同心円構造や放射構造はアメリカ文化圏の都市によく適応される。ヨーロッパの都市には,1945年に提出されたディッキンソンR.E.Dickinsonの3地帯構造説がよく適用される。中世の都市が都心地区となる中央地帯central zoneがあり,その外側に19世紀から20世紀初頭までに広がった中間地帯middle zoneとその後の拡大による外側地帯outer zoneの3地帯である。中間地帯は19世紀末に敷設された郊外電車に沿って放射状に広がり,水路や鉄道沿いは工業地帯となっている。外側地帯は中間地帯の外側に広がる郊外住宅地区や工業地区で,地区の違いはそこの地形,交通条件,都市計画施行などによっている。

第2次世界大戦後,世界中で大都市への人口集中が進んだ。それは衛生状態や医療状態の改善の結果として死亡率が低下し,都市も農村も,ともに人口増加が激しくなり,農業生産力の向上はそれに追いつかず,農村から都市への人口流入が著しく進んだ。この都市化が世界的な第2次都市化で,都市の人口吸引力による〈正常の都市化normal urbanization〉と農村からの押出しによる〈擬似都市化pseudo-urbanization〉とが区別される。そして自動車の普及が同時期(20世紀後半)におこったので,都市の住宅地は著しく拡散した。このスプロール現象は第1次都市化の際の郊外化より激しいもので,大都市ほどその程度は大きく,またそれにつれて都市圏も著しく拡大し,広い範囲の大都市圏が形成され,多くの衛星都市を包含するようになった。この結果大都市圏内部や大都市内部での交通渋滞,住宅問題,都心商業地区の活力の低下などが深刻な問題となり,大きな都市問題が発生した。とくに擬似都市化をおこした都市の都市問題は深刻である。

大都市のなかで人口1000万前後の巨大都市が20世紀初期から先進諸国に現れた。たとえばロンドン,ニューヨーク,上海,東京などであり,第2次世界大戦後にはロサンゼルス,シカゴ,カルカッタ,メキシコ・シティ,モスクワ,サン・パウロ,ソウル,ジャカルタなども加わった。これら巨大都市の特徴はその国の卓越都市であるとともに,世界都市としての機能も備えるようになったことであり,都心部の業務地域に外国籍・多国籍企業の事務所の集中がみられる。第2の特徴は都心周辺部でのコナーベーションの進展である。古い大都市周辺部の衛星都市がそれぞれ膨張して,市街地が連接するようになったことである。第3には,巨大都市といくつかの大都市がその都市圏を連接し,一つの共通都市圏を形成するにいたったメガロポリス(巨帯都市)の誕生である。アメリカ合衆国北東部のボストンからニューヨークを経てフィラデルフィアに至る地帯に名づけられた名称であるが,ライン・ルール,ロンドン・バーミンガム,シカゴ・シンシナティ,ロサンゼルス,東京・大阪などもメガロポリスの性格をもつといわれるようになった。

都市が拡大する速度(都市化の速さ)と都市施設の整備の速度が均衡がとれていれば,住民の生活や都市の活動は順調に進むが,都市化の速度が急速になると,人口増加や都市機能の高度化の速度に都市施設の整備が追いつけず,種々のひずみ現象が現れる。住宅問題,交通問題,生活廃棄物処理問題,環境問題などがそれである。これらの問題がおこらないように,都市発展を制御・誘導しようとするのが都市計画であり,問題の発現をおさえ,あるいは解決しようというのが都市政策になる。また都市生活に適応できずに貧民窟(スラムslum)に滞留する者もあるし,新たな労働力としての移民集団がスラムの主流となる場合もある。後者は欧米の都市におけるスラムでよくみられる。スラムばかりでなく,住宅整備がおくれた不良住宅が一地区を形成する場合もある。スラム・クリアランスや都市更新urban renewalが一つの都市問題の解決策として採用され,計画的に都市再開発が行われることもある。パリのラ・デファンスやローマのエウルのように,都心機能の一部を郊外に移したり,アメリカの中小都市にみられるような都心改造(モール化と駐車場増設)がときに行われる。

都市に住んでいる人々が都市をどう考えているかは,その都市の発展の仕方に関係してこよう。最も古くからの都市の景観が中心部に残っているのはヨーロッパの都市である。そこの住民は,国が違っても,民族が異なっても,都市景観をたいせつに考えている。古い建物を手入れよく使い,内部は近代生活に適応するように改修しても,建物の外観は昔の姿を保存しようとしている。法律的規制による場合もあるが,たびたびの戦争で破壊されても,フランス,東・西ドイツ,ポーランドの諸都市での復興後,すべて昔の景観が再現されているのは驚くべきことである。中世の都市の建築物が都心地区を占めるヨーロッパ都市では,その後拡大した周辺市街地の住民も,都心部の住民と同様の市民意識をもち,保存や復興にきわめて熱心である。これに対し,アメリカ合衆国をはじめとする新大陸の都市では,ごく限られた特別の意味をもつ建物は保存されるが,街並みは次々と新しい建造物に改築される。コンクリートの大建築であっても,いとも簡単に建て替えられる。このモビリティの大きさにも驚かされる。少なくともアメリカ合衆国の市民の新しさ,合理化などの追求の意欲は,ヨーロッパの人々とまったく違った方向を示している。その結果,アメリカの諸都市のシルエットとヨーロッパの諸都市のスカイラインは,同一文化に根ざしながら全く異なってしまった。

日本の都市は木造建築が主であるうえに,地震や火災で広範囲に破壊されるが,意外に早く復興する。第2次世界大戦での戦災の後も同様であった。しかし復興した市街地には,昔の面影がほとんどまったくといえるほど残らない。たまたま,古都保存や歴史的街区の保存が現在実施されている都市は,ここ数百年の間に火災,震災,戦災などに見舞われなかった所にすぎない。それは日本の都市の自然的モビリティが大きいのであって,都市住民のもつモビリティかどうかは疑問である。ただ,表面的にみれば,アメリカの市民のもつ進取の精神と類似するようにみえるだけにすぎない。しかも,一戸建住宅への希求ははなはだ農民的であるうえに,公共意識が著しく弱く,自我の強さはいたるところで表される。これは古くから日本の都市住民に市民意識が生まれていなかったことと,都市の自治も上から与えられたものにすぎないことの証左なのであろう。

同様に,ロシア,中国,アラブ等の都市も,都市の形態,生活様態からして,上述の事がらとはまた違った都市観がそれぞれにあるように思われる。

執筆者:田辺 健一

ヨーロッパの古典古代,すなわちギリシア,ローマの盛時における都市はポリスあるいはウルプスurbsと呼ばれ,周辺一帯の領土をもつ都市国家である。その基本的な特色は,地主的戦士の集住を契機に成立したものであり,農業生産は奴隷制に,商工業は多様な付庸の民や異邦人に依存する,いわば消費者的市民を構成メンバーとするものであった。したがって農村とは別個の法的地位を占め,商工業,ときに農業をも営みとする広義の生産者的市民を主体とした自治的な中世都市とも根本的に違った性格をもっていた。

このような都市国家は,ほぼ3世紀以降にみるローマ帝国の政治的不安と経済的衰微,つづく4世紀末以降のゲルマン人の移動侵入により,漸次その性格を変えた。国家の統制と徴税に耐えかねた市民の多くは地方の所領に逃避する傾向を示すとともに,商工業も急速にその活力を失ったため,そのほとんどは防備を目的とした城砦に似た小規模なものに変貌した。その間にあってわずかに昔日の姿を保ちえたのは,司教座や大司教座が置かれた一部の都市のみであった。

それゆえ5~6世紀から10世紀にかけての西ヨーロッパは,一般的にみて都市的生活様式の衰退の時代であり,とくに8世紀前半におけるイスラム教徒の西進による地中海交易の断絶は,古代的な通商に決定的な打撃を与え,その結果として,西ヨーロッパをして土地支配に基礎を置く封建制度の成立を促すこととなったのである。このような状況から,西ヨーロッパに新しく商業が興るためには,各地域における自生的な特産物生産の出現と,いま一つは北欧一帯で活躍したバイキングならびに南欧アドリア海沿岸貿易に従事したベネチア商人の活動という南北両面からの刺激が,自然に接触しあう時期を待たなければならなかった。そしてその気運が高まったのは,西ヨーロッパへの外敵侵入の危険がなくなった10世紀後半のことであった。

11世紀に入ると,いままでユダヤ人,シリア人など外国人に任せていた国際的商品の取引は,キリスト教徒の商人により在地の特産物と相互に積極的に交易されることとなり,隊商を組む遠隔地商人群を各地に生み出すこととなった。西ヨーロッパの中世都市は,このようにして,まず何よりも遠隔地商人の活動を前提にした新しい歴史的形成体なのである。そしてそうした都市の成立には,集落史的にみて,およそ次の三つの異なった機能をもつ先駆的形態に依存したものが圧倒的に多い。その一つは防備の施設である城砦(ブルク)であり,次は宗教の中心である教会,修道院あるいは北欧古来の神殿であり,いま一つはラテン語でエンポリウムemporiumと呼ばれた市(いち)の開催地である。

この三つは西ヨーロッパの全域にすでに初期中世から存在したものであるが,それが11世紀以降の中世都市の成立により,都市そのものが具備する3機能として合体したと考えてよい。すなわち防備のために市壁をめぐらし,宗教の中心として教会をもち,それに接して市場広場Marktplatzをもつというのが,中世都市の外観を示す共通の特色である。

しかしそれに加えて中世都市は,各種の特権を集積することによって,封建社会の中でそれぞれの〈都市法〉という独自の自治権をもつ特殊法域を形成し,市政の全般は市参事会制度により自主的に運営された。そのため上記三つの施設のほかに,市参事会の本拠である市庁舎(ラートハウスRathaus)のりっぱさが,その都市の繁栄を示すシンボルとなったのである。都市法の規定では,その前身のいかんを問わず,都市に在住して満1ヵ年を経過すれば自由となれるという,いわゆる市風自由Stadtluft macht freiの原則がうたわれていた。

中世都市がこのような自治を確立し,〈市民(ビュルガーBürger,シティズンcitizen)〉というまったく新しい社会階層を構成メンバーとする共同体となる経緯は,地域により時代によってまちまちであるが,その最初のきっかけをなしたのは,司教,大司教を都市領主とするライン川沿岸ならびに北イタリアのロンバルディア諸都市における反封建的または反領主的な暴動であり,その運動のイニシアティブをとったのは,アルプス以北にあってはもっぱら遠隔地商人の団体であった。遠隔地商人は前述のようにすでに10世紀の後半から各地に現れて組織的な活動を始め,封建領主の保護下に,ブルクや教会の近傍にある地の利を得たところにウィクWikと呼ばれる特殊な定住区をつくり出していた。彼らはそこで商人ギルドをつくり,初めのうちは領主と相互の利害関係の調和を保っていたが,11世紀の後半になると遠隔地商人団の経済力が漸次に増大し,他方でそれに対する領主の恣意的な支配や収奪が不当に強化されるにいたった。そのため,まずライン沿岸の古い司教都市で,何かの事件を契機として,都市領主である司教,大司教に反抗する暴動が続発することとなったのである。1074年におこったケルンの暴動のごときが最も有名である。またその際注目しなければならないのは,遠隔地商人が,以前からそこで都市領主に従属的な関係で生計を立てていた小商人や手工業者のすべてを味方にして,領主権力に反抗する全市民団を結成したという点である。このような市民全体の結合を当時のことばで誓約団(コンユラティオconjuratio)というが,その結果,皇帝や国王あるいは封建諸侯は,やむなく市民の団体に一括した自治を認めざるをえなくなった。この動きを総称して,コミューン運動と呼ぶ。

このように中世都市は,その成立の経緯において,また生産者市民を打って一丸とした共同体である点において,古典古代やアジアの都市と根本的に違った性格をもっていた。しかしそうはいうものの,〈市民〉となった者の構成内容を具体的に分析してみると,個々の都市により,地域によって,必ずしもそのすべてが封建的な要素を排除した商工業者や一部農民のみの共同体であったとはいえないことがわかる。その状況を概括的にいうならば,アルプス以北のいわゆる北欧型の諸都市では,貴族が農村地帯の居城を本拠としたことも手伝って,反封建的な市民構成の純粋度がきわめて高かったのに反し,古代的都市国家の伝統の残る南欧の諸地域,とりわけイタリアの諸都市では,近傍農村に所領をもつ封建貴族やその家臣たちが,そのまま都市に居住して〈市民〉と合体する傾向があったため,その市民構成の内容は最初からいわば不純なものであった。また南北両欧の中間地帯に成立した都市では,下級貴族や家臣たちが市民化し,市参事会のメンバーとなった事例も少なくない。それゆえ同じ中世都市でも,北欧型と南欧型では,その市政の運営や商工業者の団体意識の面で,漸次大きな違いが現れる。例えば北欧型都市ではギルドやツンフトを中心にした市民全体の団体的性格が,都市の民主主義的運営を支える根幹をなしたのに反し,南欧型都市では封建貴族と大商人との癒着による豪族や門閥が市政を牛耳る政局の不安定を招いた。華やかなイタリア・ルネサンスの開花も,実はこのような市民構成の特色と無関係ではありえないのである。

いずれにせよ11~12世紀の間に誓約団結成により,国制史上の独自の法的地位を主張することとなった都市の活動が,単に経済面だけでなく,政治的にも見のがすことのできぬ実力を発揮することとなると,早くも12世紀の前半から,封建諸侯の間に,一つは領域支配の布石として軍事的要衝を固めるため,いま一つは各地から商工業者を集めて自領の経済的繁栄を図るため,まったく計画的に,いままで何もなかった領内の好適の場所に,新しく都市を建設するという風潮を生んだ。その場合は,前述の司教都市におけるように市民が暴動などによって自治権を獲得するのでなく,逆に領主の側から,初めから広範な自治を認める旨の建設特許状を市民に与え,これを条件に急速に各地からの移住を求めるという方法がとられた。このような都市を建設都市といい,西南ドイツのツェーリンガー家の建設にかかるフライブルク・イム・ブライスガウ,ロットワイル,ベルン,ノイエンブルク,ザクセンのハインリヒ獅子公によって建設されたリューベック,ミュンヘン,ブラウンシュワイク等々は,その最も早期の事例である。

こうして13世紀に入ると,西ヨーロッパの全域では,古い司教都市,新しい建設都市,その他種々の起源に発する都市の区別が薄れ,ほとんどの都市の法制が,都市法の伝播という現象を介して相互に影響し合い,それぞれの政治権力との関係に若干の差があったとはいえ,おおむね類似した自治的共同体となり,貴族,聖職者,農民という3身分のほかに,〈市民〉という新しい身分が,はっきりと封建社会の中に位置づけられることとなった。それゆえこの時点を境として中世ヨーロッパの身分観は,貴族,自由民,隷属ないし非自由民という分け方から,貴族,聖職者,市民,農民という区分に変わったものと考えられる。

このようにして成立した市民層の間では,何よりも公共の秩序を維持し,市民生活の安全を守ることが第一とされた。そのため農村とは違った厳しい団体規制が行われ,ほとんどの都市で,市壁や市門を侵す者,あるいは市場平和を乱し度量衡をごまかす者には,とくに厳罰が科された。また経済生活においても,思惑や投機による価格の浮動を抑えて市民生活全体の安定を図ることが第一とされ,とくに北欧の都市では質実な職人気質や健全な勤労精神がはぐくまれた。以上のような〈市民〉という身分意識と生活感情は,〈国民〉意識にはるかに先がけて成立したヨーロッパ共通のものであり,現在でも,社会生活の最も基本的なモラルとして重んじられている。

こうした中世都市のスケールについて指摘しておきたいのは,都市法をもつ共同体的集落はおびただしい数に上るが,東洋の都城都市などにみられるような巨大な都市は西ヨーロッパにはないことである。14,15世紀においてさえ,当時〈世界都市〉と呼ばれた人口10万を超えるものは,わずかにベネチア,パレルモ,パリの三つに限られ,5万以上10万以下のものは,フィレンツェ,ミラノ,ジェノバ,バルセロナ,ケルン,ロンドンを数えうるだけである。商工業の中心として活発な役割を演じた著名な都市でも,その人口はせいぜい2万から5万までのものであり,ほとんどの中世都市はいずれも2万以下の人口で,人口2000~3000程度の微小都市が圧倒的に多かった。またその当時,西ヨーロッパの全人口に占める都市住民の比率は,地域差を度外視すれば,平均して大体10%程度であったと推測される。現在からみれば,この比率は低いように思われるかも知れないが,しかし同じ時代の東ヨーロッパやアジアの諸地域と比べるならば,比較を絶した高い比率であり,12,13世紀における西ヨーロッパ社会経済構造の画期的な変革の特殊性を見のがしてはならない。

こうした状勢の結果,ほぼ13世紀から15世紀の間は,西ヨーロッパでは個々の領邦や国家のまとまりにかかわりなく,国境を越えて物資の流通・交易を担ういわゆる都市経済の網の目が,あまねく全地域を覆うこととなった。この体制を中世的世界経済と称する。そしてその主導権を握ったのは,北ではバルト海および北海の交易を制覇したドイツ・ハンザ(ハンザ同盟)の同盟都市であり,南では相互に激しい競争を繰り返したベネチア,ピサ,フィレンツェ,アマルフィ,ガエタ,ジェノバなどのイタリア都市であった。またこの両者をつなぐ役割を演じたのは,フランス北東部シャンパーニュ地方の大市開催の諸都市およびフランドル地方の諸都市であった。こうして毛皮,蠟,蜂蜜,ニシン,干ダラ,木材,穀物のようなロシアおよび北欧の一次産品は,ハンザ同盟の商船によって西ヨーロッパ各地の市場に舶載転売され,いわば古代的な性格をもつ香料,コショウ,貴金属,宝石,象牙,砂糖,絹織物,綿花,薬種などの東洋およびビザンティン帝国産の奢侈的商品は,イタリア商人によって西ヨーロッパ各地へ再輸出された。この南北両面からの商業の復興に刺激されて,西ヨーロッパ内で産出する原料による各地域の特産品,例えば毛織物,麻織物,武器,金属製品,ブドウ酒などの生産と交易がますます活況を呈し,西ヨーロッパの全域がいわば一つの価格体系の下に立つ広大な世界経済圏を形成した。封建社会の政治的分立を超えて,このような共同の経済圏をつくったことは,ヨーロッパ中世の大きな特徴であり,その担い手はあくまで都市であり,都市こそ経済政策の主体であった。そのため各都市は,そのスケールや経済活力に応じ,一方で可能な限り遠隔地商業との関連を拡大強化して他都市をしのごうと努めるとともに,他方では周辺農村に商工業のおこるのを抑え,食糧や原料供給地としてこれを経済的に釘付けしようとする二重の性格をもっていた。

そのため,団体規制の強い,主穀生産に重点を置く農村では,荘園領主の下,自給自足的な傾向が後世まで残ったのに反し,羊毛,大麻,亜麻,ブドウ酒などの特産物生産に目覚めた比較的新しい開墾村落は,時代の経過とともにますます市場交易に窓口を開かれたものとなり,同時に都市手工業の発展と密接不可分の関係を結ぶにいたった。毛織物工業の主産地となったフランドル地方の都市と農村,麻織物工業で名高い西南ドイツからスイス東部にかけての都市と農村の関係が,この事情を雄弁に物語っている。その状況はまた,村抱えの手工業者がいるだけで,市場への窓口を閉ざされた封鎖的な農村の散在,したがって手工業都市の成立を促さなかった東ヨーロッパとくにロシアの経済構造とは大きな相違である。

14世紀中葉からの黒死病の大流行は,西ヨーロッパ全土に急激な人口減少をもたらし,廃村が続出し,土地,労働力,資本のバランスが混乱することとなると,いきおい商工業の活力も衰え,市政の運営も総じて伝統墨守の保守的傾向を示した。ギルドやツンフトの規制が固定的なものとなり,特定の家柄だけが市の要職を独占する(都市貴族)という都市も多くなったが,しかしそれだけにまた都市下層民の不満が潜在することとなり,その政治的な安定度は低下せざるをえなかった。

加うるに,これにつづく15,16世紀となると,国王や領邦君主による領域支配の強化策が種々の形をとって前面に押し出され,都市自治への圧力が加わり,他方,国家または領邦単位の政策のために都市経済の独自性が失われることとなった。市民の生活感情や生活様式はその後も長く保持されたが,経済政策の主体,市民誓約団による自治という中世都市の特色は,15,16世紀の経過の間に色あせたものとなった。それゆえ無数の都市が形成していた中世的世界経済の大きな網は,国家単位の経済政策の前に崩壊し,ヨーロッパでは漸次にいわゆる国民経済の形成期を迎え,国家的意味をもつ都市,すなわち政治の中心としての首都や海外貿易のための港湾都市などが急速に成長し,ほかの都市はおおむね中世的な段階にとどまることになった。18世紀の末には,ロンドンは人口100万,パリは60万を擁し,さらに資本主義,産業革命の進展とともに,資材と労働力の獲得に最も適合した産業都市,工業都市が生まれた。これらの都市では,農村からの急激な流入人口を抱えて巨大化し,資本家対労働者といった階級対立や,住宅や下水道といった都市問題に新たに直面することになる。近代都市においては,もはや中世都市の法的意味での共同体的性格は失われたといえるが,それが生み出した政治的な諸制度や日常生活にみられる市民意識は,ヨーロッパの近代国家や近代都市の制度や原理にも受け継がれていったところに,ヨーロッパ中世都市の歴史的意義があるといえよう。

執筆者:増田 四郎

絶対王政期を経て19世紀になると多くのヨーロッパの都市では資本主義の影響がいちだんと強まり,そのもたらす工業化との関係を重視することなしには,もはや都市を語ることはできなくなる。

近代資本主義は先進地域の農村部に広がった農村工業から発展したマニュファクチュアを基軸として形成されたが,この過程で都市は原料・資金の調達や製品の販路拡大のための拠点となり,また工場をも集中する都市がしだいに出現した。だがこの過程はとくにヨーロッパ大陸ではそれほど急激なものではなく,当時の基幹産業たる繊維工業をとってみても,都市周辺の農村家内工業は生産力を支えるものとして持続し,農村の家内労働力の重要性は19世紀の後半まで続いた。例えばフランスの工業都市をみても,1801年から51年にかけて北部のルーベの人口は8000から3万4700に,東部のミュールーズが6600から2万9600に,またリヨンに近いサンテティエンヌが1万6300から5万6000へと増大しているが,こうした人口の急上昇はまだ例外に属していた。1840年初頭のフランスで10万以上の人口を有する都市は,100万に近い巨大なパリを除くとリヨン,マルセイユ,ボルドーのみであった。

しかし工業化は燃料の薪から石炭への転換をもたらし,さらに鉄その他の工業原料の需要を増大させたから,新たな鉱山都市や製鉄業を軸とする新興都市をも生み出した。また40年以降の鉄道の発展によって大量運輸手段としての河川,運河の意義は徐々に低下し,またそれまで水力を動力としていたために工場の立地は河川の流域に限られる傾向があったのが,蒸気機関の普及によってこの制約から逃れうるようになり,都市への集中はいちだんと進んだ。こうして都市の資本主義化は鮮明になっていき,工業都市でない場合も,資本主義によって〈戦略的〉に配置づけられていく。近代の都市はE.ラブルースのいう〈征服する文明〉としての性格を強く帯びることになった。19世紀後半から20世紀初頭にかけて都市人口の増大はその速度を速め,農村人口の減少が目だち始めた。都市は文化的機能も集中し,大量消費の場ともなった。人々はさまざまな社会的上昇の機会や,生活手段を手に入れようとして都市に向かい,そこに定住することになり,農村の都市への従属度が強まっていった。

都市に流れ込んだ人々は,それぞれの出身地方特有の生活習慣や生活様式を引き継いでいたから,当初から近代の生活体系や生産体系に順応しうるような状態にはなかった。彼らは都市を管理しようとする支配層からみると,まことにとらえどころのない存在であった。もはや近代以前のように,都市には手工業者や商人のギルドが活力をもち都市生活を規制するという状況はなく,かといって人々の生活を支える住宅,医療,教育などの社会的制度が整っているわけでもなかった。往々にしてそれらの諸制度は欠如しているといった方がよい状態であった。こうしたなかで労働問題や貧民の存在が深刻化し,それと密接して犯罪も日常的になった。労働,貧民,犯罪は相互に結合していた。働く人々とは危険な人々とみなされる状況が生まれていたのである。

こうした都市の状態のなかで,まず浮上してきたことは,都市の基礎的な施設を整備するということであった。水源の確保,上下水道,また塵芥・し尿の収集・処理のシステム化,河川,市場,屠殺場,墓地などの整備や再編成,交通体系の確立など,それは無から有をつくり上げていくような大事業であった。この事業は個々の施設を近代的にすればよいというものではなく,都市の施設全体を一貫したシステムとして編成することであり,そこに秩序立った物の流れをつくり出すことであった。この事業を行うにあたって,まず登場したのは公衆衛生学の実践であった。警察も市当局者も治安の観点からこの実践に大いに期待をかけた。この結果,都市の状態についての詳細な調査が行われるようになり,この知識の集積が近代の都市計画の実施に役立てられていく。例えば19世紀半ばを過ぎたパリでは,オスマンによる有名な都市改造が実現することになる。ただしこの段階の都市計画では,新たに労働者階級が集中して住むことになった郊外が視野にはいっておらず,問題を後に残した。

こうして都市に住むということは,都市の基礎的な施設のシステムに依存して生活することなのだということがはっきりしていくのだが,同時に医療,教育,福祉などの諸制度が,都市生活においてとくに不可欠なものとなった。都市の住民がこのような都市の施設や制度のシステムの形成されることによって,都市的な生活習慣や生活様式を初めて身につけることができるようになったのは,ようやく19世紀以降のことであった。人々は施設と制度の網の目に依存した都市的生活のとりこになっていったが,それはまた人々が近代的に規律づけられた存在に,つまりは管理可能なものへと変化させられていくことでもあった。資本主義の工業化は,かくて都市を核とし,都市を確固とした基盤として,その〈戦略〉を展開することが可能となった。

執筆者:喜安 朗

乾燥地帯に属する中東の都市は,水を得る必要から,むらの場合と同じく大河の流域や平原のオアシスに存在する。ティグリス川やナイル川は灌漑水や飲料水を供給するだけではなく,交通路としても重要な役割を果たしてきた。また各地のオアシスを結ぶルートも古くから隊商路(キャラバン・ルート)として用いられたので,都市は成立当初から商取引のセンターとしての機能を担うことになった。しかもこれらの都市は中東の歴史を一貫して,政治,経済,文化の中心であった。その意味で,中東社会は都市型の社会であるということができる。もちろん都市の周辺には,都市民に小麦や大麦などの食糧を供給するむらが散在し,またときに定着民と敵対しつつ,平時には武力や乳製品を提供する遊牧民の存在も無視することはできない。バスラやアレッポのような都市の名称が,同時にその周辺のむらや牧草地を含む地方名としても用いられる慣行は,都市とむらと遊牧社会の有機的な結合関係を端的に示すものといえよう。しかし権力者や富裕者はきまって都市に居住し,彼らは商業活動や土地経営による富を都市に集中したから,豊かな消費生活や創造的な文化活動が都市以外のところにおこる可能性はほとんど残されていなかったのである。

古代のメソポタミアでは,前4千年紀末にはシュメールに早くも農業集落から都市への発展が認められ,それぞれが自立した都市国家を形成した。ラガシュ,ウル,ニップールなどの都市は城壁によって囲まれ,人工的な丘上の神殿や王宮を中心に有力者の屋敷,農民や職人の住居,さらには家畜の囲い地が設けられていた。神殿は宗教的な中心であったばかりでなく,灌漑作業も神殿の司祭たちの指導によって行われた。しかし神殿が管理する土地のほかに,王領や村落や私有地も存在し,やがて後者を基礎に都市王権が誕生する。バビロン第1王朝時代(前1894-前1595)になると,これらの都市は専制的な王権によって統括され,中央から派遣された代官が租税の徴収や商業の監督に当たった。都市の形態についてみれば,バビロン,アッシュール,ニネベなど古代統一国家の都市は,ラガシュなどと同じく神殿や宮殿を中心とする城壁都市である点を特徴としていた。またアケメネス朝ペルシア(前559-前330)では,王の神聖な儀式は国都ペルセポリスで営まれたが,行政の中心はスーサにおかれ,しかも王は夏宮エクバタナと冬宮バビロンの間を定期的に巡行するという新しい慣行が生まれた。一方ナイル渓谷のエジプトでは,強力な王権が農村共同体を掌握する時代が長く続き,手工業や商業の発展によって地方に都市が誕生するのは古王国時代末期になってからのことである。これらの都市は,シュメールの諸都市とは異なり,自立した都市国家を形成することはなかった。灌漑作業と貿易を独占したファラオ(王)にとって,ナイル流域は統一的な支配がきわめて容易な条件を備えていたのである。シリアでは,フェニキア時代になるとシドンやテュロスなどの沿岸都市が商業都市国家として繁栄し,また内陸部でも,エルサレム王国の首都エルサレムが神殿や宮殿を伴う丘上の城壁都市として確立した。ダマスクスは,前3000年ころにはすでに都市としての機能を備えていたが,アラム人やペルシア人の支配を経て,アレクサンドロス大王の征服を機にヘレニズム文化の影響が強まった。エジプトのアレクサンドリアと同じく,直線の街路にはアーケードが建設され,ギリシア風の広場(アゴラ)もつくられた。7世紀以後,大征服によってオリエント世界を統一したイスラム教徒は,これら古代都市の遺産を継承して独自の都市文明を築き上げてゆく。

中世アラブの地理学者は,一地方の中心都市をカサバqaṣaba,それ以外の中小都市をマディーナmadīnaと定義する。しかし一般には規模の大小にかかわりなく,むらに対して経済・文化のかなめとなる都市を,アラブ世界ではマディーナあるいはミスルmiṣrといい,イランやトルコではシャフルshahrと呼ぶ。イスラム時代の都市には,ダマスクスやアレクサンドリアのように古代オリエントの都市をそのまま継承したものもあれば,イラクのバスラやクーファ,あるいはエジプトのフスタートのように大征服の過程で軍営都市(ミスル)として建設されたものもあった。またカルバラーやマシュハドは聖地を中心に発達した宗教都市であるが,バグダードやカイロは初期のミスルと同じくまず軍事・行政の中心地として建設された。

どの都市においても,町の中央部にあるモスク(ジャーミー)では金曜日ごとに信者による集団礼拝が行われ,また礼拝に先立つフトバ(説教)には,都市住民の総意として時の権力者の名前を読み込むことが慣例であった。この意味でモスクは宗教生活の中心であるばかりでなく,政治的にも重要な機能を果たしていたことになる。モスクに隣接する市(スーク,バーザール)には織物商,ガラス職人,生薬商,肉屋,パン職人などが職種ごとに固まって常設の店舗を構えていたが,9世紀以後になると,これらの同職者の間にはギルド的な組合組織が結成されていった。住民の日常生活は,モスクや市(市場)を取り巻くハーラ(街区)を単位にして営まれた。古代オリエント時代の直線の街路とは対照的に,曲がりくねった路地で囲まれたハーラには,町の中央モスクとは別に独自のモスク(マスジド)があり,また公衆浴場(ハンマーム)や日常品を商う市場も置かれていた。若者たちはハーラごとにアイヤール`ayyār(任俠,無頼の徒,俠客)のグループを結成し,富裕者の財産を奪うとともに,外国の勢力に対しては町を防衛する役割を果たした。15世紀半ばのダマスクスには人口500余りのハーラが70,その郊外のサーリヒーヤには30,同じくアレッポには人口1000余りのハーラが50あったと伝えられる。

都市の住民を階層別にみると,大きくハーッサkhāṣṣa(特権層)とアーンマ`āmma(民衆)とに分かれる。ハーッサはカリフあるいはスルタンとその一族,アラブやマムルークなどの軍人,大商人,高級官吏などからなっていた。彼らの多くは都市に居を構えると同時に,むらにも私領地や果樹園を所有し,そこに土地経営のための館をもつ者もあった。とりわけ広大な私領地やイクターを所有する軍人と奴隷貿易や香料貿易に従事する大商人は,農村支配や商業活動による莫大な富を都市に集中し,その財産を基礎にモスクやマドラサを盛んに建設してイスラム文化の振興に努めた。これに対してアーンマは,キリスト教徒やユダヤ教徒を含む市場の商人や職人,あるいは荷かつぎ人夫,召使い,馬丁のような賃金労働者など多様な人々からなっていたが,さらにその下層には夜警人やならず者,浮浪者,乞食,死体処理人などの貧窮者が存在した。そして9世紀以後になると,このハーッサとアーンマの中間に,法学者,裁判官(カーディー),礼拝の指導者,マドラサの教師,コーラン読み,スーフィー教団の聖者などからなるウラマー層が徐々に形成されてゆく。10世紀以後の軍事支配者は民衆と直接かかわりのない異民族出身者が多かったから,その政権を維持するためには,ムスリムの日常生活と深いかかわりをもつウラマーの協力が必要であった。一方,自ら武力をもたないウラマーも,社会的な地位を保持するためには,軍事政権の援助を得ることが不可欠であり,両者の提携によって初めてハーラの枠を越える都市社会の全体的な秩序が形成されたのである。

ウラマーはイスラム文化の主要な担い手であったから,彼らを中心とする都市民には,農民や遊牧民を非文化的な人間とみなす気風も生まれた。またイスラム社会の特徴の一つとして,ウラマーのなかに商人出身者や商売を営むかたわら学問研究に携わる者がかなりあったことを指摘することができる。11世紀以降,各地の都市にウラマー養成のためのマドラサ(学院)が建設されるようになると,マドラサに学ぶ農村の子弟の数が増大し,遠隔の都市を巡る学問の旅も活発化した。しかも都市を目ざす人間の移動はこれらの学生だけに限られず,新しい取引や職を求めて都市に流入する商工業者や農民,あるいは遊牧民も多数あった。旧市街の外側に広がる郊外(ラバドrabaḍ)のなかには,出身地や出身部族ごとに形成されたものが少なくない。都市への人口の集中は,都市の経済的な活力に加えて,イスラム社会がこのような人間の移動を可能とする柔構造の体質を備えていたからであろう。これはまた都市を中心とするコミュニケーションを活発にし,新しく開発された織布や水利の技術を遠隔の地へ迅速に伝える要因でもあった。

歴史的にみれば,王朝の交替による首都の移動や政治的混乱などによってイスラム都市にもさまざまな消長がみられた。アッバース朝(750-1258)の首都として盛時には人口150万を数えたバグダードは,10世紀を過ぎる頃からしだいに衰退し,またバグダードに代わってイスラム世界の中心となったカイロも,14世紀半ばのペストの流行を機に活況を失い,やがてイスタンブールにその地位を明け渡す。サファビー朝(1501-1736)時代のイスファハーンはヨーロッパとの絹貿易によって繁栄を続けたが,オスマン帝国支配下のアラブの諸都市は一様に人口が減少し,文化活動も概して低調であった。これらの都市に復興の兆しが見え始めるのは,19世紀以後になってからのことである。カイロは,ムハンマド・アリーとその後継者によってエズベキーヤ池の埋立てやアーブディーン宮殿の建設など旧市街の西側を対象とする都市建設計画が実行に移された結果,近代的な国際都市への変貌を遂げるとともに,再びアラブ・イスラム文化の中心としての地位をよみがえらせた。テヘランはカージャール朝(1779-1925)の首都に定められてから人口が増大し始め,直線の道路に沿ってヨーロッパ風の新市街地が出現した。トルコでも新共和国の首都となったアンカラの発展ぶりが目覚ましく,官公庁,大学,国会,ホテルなどが次々と建設されていった。しかしヨーロッパ資本の流入による産業構造の変化は土着の商工業に深刻な打撃を与え,やがてギルド的な同職組合は解体への道をたどる。また伝統的な都市社会におけるイデオロギーの担い手であったウラマーに代わって,軍人,技術者,官僚などの新しい知識人層が登場してきた。さらに農村の荒廃に伴う都市への急激な人口の流入は,水道,電気,交通,住宅などの安定した供給を不可能とし,中東諸国の全体にわたってハーラを基礎とする自律的機能の喪失,貧困者層の増大という新しい都市問題を生むにいたっている。しかし伝統的な秩序の解体にもかかわらず,依然としてモスクを中心とする信仰生活が維持され,しかも市場が市民の日常生活を支えているという点で,イスラム都市はなお現代に生き続けているとみることができる。

執筆者:佐藤 次高

〈中国の都市は自治なき中国的行政官(マンダリン)の所在地である〉とはM.ウェーバーの有名な言葉である。近代ヨーロッパが世界をリードした19~20世紀初頭には,中国の都市の歴史的評価はヨーロッパのそれと比べ,マイナスの価値を強調される向きが少なくなかった。とりわけ,ヨーロッパ近代社会の旗手〈市民〉とそれを育成した〈都市〉が,中国では欠落している点が取り上げられ,中国の都市は,数多くの貧窮隷属民を周囲に従えた王侯,貴族ら一部特権階級の消費生活の空間にすぎぬと考えられる場合も少なくなかった。ただ,同じウェーバーがのちに中国を〈都市の国土〉と一見矛盾する表現で表したように,ヨーロッパ的な〈市民〉や〈自治〉をもちはしなかったが,中国が〈都市〉的集落を重要な軸とした場所であったことは,一つの事実として認められてきた。第2次大戦後の中国史研究の進展,なかでも中国における考古学の成果の増大と,他方ヨーロッパ近代の意味づけの変化とが相まって,中国の都市に対して異なった見方が提出されるようになってくる。

中国文明が発祥した黄河中流域では,自然環境を反映して邑(ゆう)と総称される都市的集落が叢生した。邑を都市(城市)国家と理解する学者も多いが,墻壁で囲繞した市域のまわりは田土で,そこに居住する人民の大部分は農民で占められていた。殷や西周はこうした邑の連合体で,邑の数は周初1700,東周時代1200とされる。邑は統合,分化を繰り返し,都,鄙などの字で表現される差異を生じる。前1500年にさかのぼる殷の都の一つ,河南省鄭州では一辺約2km,高さ10mの方形の版築城壁の存在が確認されるが,これなどは最も発達し都市化した邑の一例であろう。邑は初発的には,丘陵部など立地条件に恵まれた場所を選び,郭と呼ばれる土などでつくった墻壁で区画し,その中に有力者の住居,祖先や守護神の祭廟のある城を設けた。城は神聖な場所であるとともに有事の際の最後の防御線ともなったと想定される。やがて漢民族の発展とともに集落は平原に進出し郭は高くかつ巨大になってゆく。河北省易県で発掘された春秋時代の燕の下都は,東西8km,南北4kmに及ぶ長方形をなし,中央の運河を境とした東半分の内城には有力者,庶民の居住区,公共建造物,手工業区などの遺跡が存在するのに反し,西半分の外郭には遺跡はほとんどなく,戦乱などの際周囲の農村住民を収容する場所であったと考えられている。こうした外郭,内城は二重構造になっているとは限らず,両者が接続して大きな都市面積を構成しており,そうした伝統は20世紀まで部分的に継承されている。

戦国時代,領土国家の成立とともに,列国の国都の巨大化が顕著となる。塩の商品化による富の集積で名高い,山東省斉の都臨淄(りんし)では,1.7km×1.2kmの内城と2.6km×4.0kmの外郭をもつ都市域の中に7万戸が住んだ。1戸の占有面積は漢代の平均22~32m2に比べて数倍に達するが,臨淄の繁華街が〈肩は摩(すれ)あい,轂(ながえ)はあい撃(う)つ〉と表現される稠密さを勘案すると,ここでも外郭内には相当広大な田地や無人区があったと思われる。このような大都市では商業,手工業も栄え,それとともに文化的に他と隔絶した存在であったことは,美酒,美姫で名高い趙の都邯鄲(かんたん)をめぐるさまざまな物語からもうかがえよう。こうした大都市は秦から漢へと解体の方向をたどる。統一帝国の形成とともに旧列国の有力者,人民が,秦・漢の国都周辺に強制移住させられたことも原因の一つだが,軍事,政治の中心であった戦国時代の国都と一般の城邑とのネットワークが後世のようにはまだ発達していなかったためでもある。

秦・漢帝国以後の中国では,国都と郡県(唐以後は州県)という行政制度ができあがるが,これは同時に,皇帝,官僚,軍人の居住区を中心においた大小都市群と合致していた。前2年の統計では郡治103,県治とそれに準ずるもの1588があげられている。郡治は通例それが統轄するいくつかの県治の最大の場所に置かれるから,結局大都市100,中小都市1500が中国の城郭都市の概数で,この数は20世紀までほぼ変わらない。なお新中国で行政的に市と呼ばれる都市の数は200弱である。秦・漢の県は原則として邑の伝統を引くとともに,軍事,徴税など帝国の行政上の便宜をも反映して,全国にほぼ均等に分布設定されている。それはこののち2000年の間,それ以後の中国の社会,経済の発達と必ずしも一致せぬにもかかわらず,異動は最小限にとどめられて現在に及ぶのであり,こうした点にも中国の都市の性格の一端がうかがえる。秦・漢以降の郡(州)県都市の特徴の一つは城壁の存在であろう。城壁は都市と農村を区別する明白な指標であり,現実には外敵(異民族,盗賊)や洪水を防御するのに不可欠の設備であった。ただし,黄河中流域の州県が古くから城壁を備えていたのに対し,江南では必ずしもそれがなく,全国的に県城までそれがそろうのは11世紀である。その形状も華北の方形に対して,華中・華南では不整形が目だつほか,煉瓦などで堂々たる城壁が築造されるのは万里の長城と同様に14世紀,明代以後に属する。

中国の都市の中で,最も注意を引くのは国都とそれに準ずる人口100万を超す巨大都市であろう。西欧の学者や日本史の研究者は,そこにみられる諸特色をそのまま中国全域に敷衍(ふえん)して解釈する傾向が強く,ときとしてかなりの偏差を生ずる恐れがある。中国の国都は,何よりもこの世界を支配する皇帝の直轄する特殊都市といえる。秦の咸陽(かんよう)に始まり,漢の長安と洛陽,北魏の洛陽,隋・唐の長安,そして元・明・清の北京は,いずれも中華的理念に基づく建設都市であり,1500を上下する郡県,州県の城郭都市とはやはり区別すべき存在である。例えば経書《周礼》に基づく都市計画も,現実には北朝系の異民族主体の王朝の国都に限定されるし,唐都長安に典型的にみられる坊制や市場制などの都市制度も,当時の全中国にそのままでは普遍化できにくい。4世紀初め,異民族五胡に追われ,漢民族支配者層が江南に逃れた後の中原は荒廃の極に達する。新しくこの土地を支配した異民族と,残留していた漢民族の間には複雑な関係が生じ,それは都市制度にも影響を与えた。異民族は相互抗争のために,従来の郡県城壁をいっそう堅固にし,内城,外城の二重構造を再びつくり出す。さらには城内を坊と呼ばれるブロックで仕切り,異民族相互,漢民族との住み分けに適応させた。宮城を北に寄せ,城内を坊壁で区切る都城プランは,北魏の洛陽で本格化し,唐の長安で完成する。こうした都城では市場は東市,西市など特定の場所に限られる。また計画都市全体が,現実生活とは必ずしも結びつかぬ多くの理念で構成される。南北11条の幅147mで8kmも続く大街や110の坊の昼間のみしか開かれぬ坊門などがそれで,これらが中国の他の州県都市に共通する現象であったとはいえない。

唐中期以後の,江南を中心とした各地方の生産力の発達は著しく,米穀,絹織物,茶,塩をはじめ各種商品作物や紙,陶磁器などの特産品は,全国に市場を広げた。10世紀を境に,国都はもちろん県城以上の城郭都市が,これら商品の中継・消費地として,装いを新たにするようになる。古来の伝統的な政治,軍事の拠点は,従来と格段に違う量の経済の大波に洗われる。交通路が城内に入る地点には,新しく市域が広がり,それが一定程度発達すると新しい城郭で囲まれることもまれでない。城外廂(しよう),関城と呼ばれる部分がそれである。宋の国都,開封と杭州をはじめ,地域の中心をなす成都,江陵,江寧(南京)などの大都市では著しく人口が増加し,唐都長安の市制や坊制を過去のものとした。権力に密着するという枠組みの中ではあるにせよ,中国的な都市市民,生活,豊かな文化がここを基盤に誕生する。こうした城郭都市の変化は,当然それを取り巻く周囲と連動している。

江南では南北朝時代から交通の要衝に草市と呼ばれる商業集落が発生していたが,唐中期から五代には,節度使はこうした場所に軍事拠点,商税徴収所を設けて鎮(ちん)と呼んだ。宋に入ると,それが国家の統轄下に置かれ,県以下の小都市として固定する。11世紀半ばには鎮は1800を数える。この鎮とその下位にある市,店,墟など多様な農村の商業集落を結ぶネットによって,州県以上の都市の商工業の進展がもたらされる。こうしたネットは明・清に至るとさらに稠密となり,とくに綿織物,絹織物生産の中心地である太湖周辺の江南デルタでは,鎮の数が著しく増加する。州県城郭都市の数は歴代ほとんど変動せず,そこが政治的拠点となる図式はそのままでいて,それ以下の鎮市の網の目が細密化し,それらを結合した全体として〈都市化〉が進むところに中国の一つの特色がうかがえる。ちなみに1953年の統計では全国の鎮の数は約5400に達する。新興都市の中には,陶磁や鉄器の生産で世界的に著名な江西の景徳鎮や広東の仏山鎮のような,州県を凌駕する規模の生産都市も含まれるが,それらが州県に昇格させられるケースはきわめてまれであった。

すでに唐の長安の市の中に,商人ギルドに相当する同業組合=行(こう)が多数存在しており,宋にいたってその活動はますます活発となる。しかしここでも,官に必需品を調達することでギルドの独占権を保障されたり,茶や塩の専売制と密着することで勢力を伸ばすなど,権力との表裏一体という性格は顕著である。ギルドは明・清時代の会館や公所のように地域的組織としては成長しても,権力を倒す方向には中国では作用しなかった。さらにまた中国の城郭都市は,宋以後,官僚やそれと一体化した地主,大商人たちの居住地でもあった。清代の揚州に一つの典型がみられるように,そこに住む大商人が文化事業に投資し,芸術,思想,文芸の中心地となることがあっても,それら商人の富の淵源は国家の塩専売にある以上,彼らが富を別の形で産業に投資する方向はまったくないといってもよかった。

要するに中国では,国都を頂点に,それに拮抗するいくつかの巨大都市,次に府州段階の100程度の大都市,県段階の1500の中小都市,それ以下の数多くの自然発生的商工業小都市が,あたかも皇帝官僚支配網のごとくピラミッド形を構成していた。広大で地域,言語の差異の大きい中国で,交通網をはじめすべての点で権力と関係することが最も有利かつ自然な方法であり,ヨーロッパ的な〈市民〉や〈自治〉が入る余地や必要性は希薄であったといえる。だからといって,中国の都市が一部の特権所有者の牙城であり,膨大な数の都市居住者は,それに寄生する貧窮従属の民であると考えるのも行過ぎである。13世紀に杭州を訪れたマルコ・ポーロの目に映じた市民の生活は,ヨーロッパ都市の〈市民〉と異なったタイプの市民の存在を示してくれている。

なお付け加えれば,唐までは都市と農村の間の格差はそれほどはなはだしくはなかったが,宋に入ると両者の違いは歴然とする。制度上も,都市の住民は坊郭戸と呼ばれて郷村戸と区別され,戸等制や税役制の相違も生じる。都市と農村の差は時代が下るにつれて拡大し,農村の収奪と犠牲の上に都市の消費文化が花開くかたちが定着する。こうした両者の落差は,現在においてもなおかなり著しいものがある。アヘン戦争以後の中国では,開港,租界の設定を契機に上海,青島,大連などいくつかの西洋風大都市を生んだが,真の意味で工業化,近代化を伴う新しい都市が出現するのは1949年以後のことに属する。旧中国都市のシンボルであった城壁は取り壊され,道路の拡張,住宅の再建,交通機関の整備など数多くの改革が目ざましく進められてはいるが,そうした表面的な変化と都市生活者の内面的意識の間には,まだかなりの溝や矛盾点が存在していることも事実であろう。

→都城

執筆者:梅原 郁

古代に都市と称する可能性をもっているのは,まず藤原京,平城京,難波京,初期の平安京などの都城であり,次いで各地の国府である。このうち藤原京以後の都城は,中国の制度にならった整然とした条坊制をもっており,とくに平城京は人口も10万~20万ほどと推定されていて,なかでは最も都市と呼ぶのにふさわしいといえる。その人口構成を平城京にとってみると,0.05%が政治権力を握った貴族,0.1%が役人,これに平城京で雑使されていた人を含めると0.5%で,他は一般の京戸ということになるが,貴族,役人にはそれぞれ家族がいたから,平城京の人口の5%以上の人々は平城宮となんらかのつながりのある関係があったものと思われる。また京戸として京に本籍をもっている人々は,徭役や雇役として政府の事業の下で労役に従事するものが多く,全体として平城京は政府の事業に依存した経済体であって,手工業や商人を中心とするヨーロッパ中世の都市とはまったく異なっている。とくに中国と比べても,日本では商人という独自の身分は認められたことがなく,京の中には東西の市(いち)が置かれ,商業の中心となっていたが,当時の商業は主として下級官人や地方豪族によって担われていた。またその商業も政府の行う宮の造営や東大寺などの造営に関連,依存するものが多く,独自の商業経営は認めにくい。商業の中心は地方と畿内とを結ぶ遠隔地交易であった。大安寺の寺辺に住む楢磐嶋という人が大安寺の銭を借り,それを元本に越前との交易を行ったという《日本霊異記》の話などは,当時の商人の代表的タイプの一つを示している。このような意味では,日本の古代都城はいずれも政治都市であって,独自の経済体としてまとまった都市にはなっていなかった。また地方の国府も,それぞれの地方の政治的中心地であり,付近に津などをもつものもあって,都市的要素の存在をうかがわせるものもあるが,なおその詳細についてはわかっていない。

→国府 →都城

執筆者:鬼頭 清明

日本の中世都市に関する古典的研究は,西欧の古典的中世都市論の影響の下に,古代都市を統治機能中心にみるのと対の形で,経済すなわち商業手工業中心に自治の達成を規準としながら論じられてきた。したがって中世前期は古代の残影という視角で三都(京都,奈良,鎌倉)の変貌,形成をとらえ,商業・手工業の発達する中世後期に及んで地方を含めて多様な中世都市が一律に自治的要素をもって本格的に成立するとみる傾向が強かった。さらに三都や城下町,門前町,寺内町,港町等々の多様な地方都市の質的差異や,構造的連関まで論じられることは少なかった。しかし近年の研究の進展は,あたかも西欧中世都市研究で古代都市との連続面や領主・教会支配の役割の大きさを見直す方向が強くなってきているのと並行する形で,商業・手工業万能の都市論に反省を加え,所有関係,身分構成や政治的・宗教的役割を含めてとらえ直そうとする動きを生んできている。まだその成果の上に中世都市像全体を描き直すことは困難であるが,ここでは都市がもつ政治,宗教,経済など多様な拠点機能を総合的にみるという視角に立ち,三都や各種地方都市(国府,守護所,戦国城下町などの行政都市,門前町,寺内町などの宗教都市,市,津,港,関所,宿などの交易中継都市)の諸機能と,その担い手がどのような形で登場し変化し,またそれが都市空間のあり方や性格にどのように作用したか,というような点を重点的に扱い,それを通して日本中世都市の固有の構造と特性に迫りたい。

首都的性格をもつ三都のうち,京都は中世を通してつねに最大の政治的首都であった。平安末から建武政権までの間は中世国家に転化した朝廷の全国統治の拠点であり,大内裏,官衙町(国家儀礼と官僚行政の場)を北端の中枢とし,その南に里内裏,院御所(公権の政庁)と官人邸宅が並んだ。商工業者は三条,七条辺におのおの核(市)を形成して全国経済の中枢的機能をもちつつも,全体としては確固とした土地所有を実現できず官衙・官人間に分散居住し,大寺社や武家の政庁(六波羅)は上の市域外に散在しており,都市の基本性格が朝廷統治の拠点にあり,他が従属的位置にあることを明示している。室町幕府の登場以後は武家全国統治の拠点としての性格も基本属性となり,さらに商工業者(町衆)の固有の定住区(上京,下京)も土地所有権の強化に支えられつつ確立,拡大して自治的町組の結成に及ぶが,全市の支配権は一時的空白を除けば幕府,朝廷の手を離れなかった。次に鎌倉は,京都六波羅に独自の拠点空間をつくり出した武家が,鎌倉幕府という公権を生んだときに成立した武家全国支配の拠点であるが,京都と近似性をもつ北端中央の鶴岡八幡,市中要部の幕府と御家人居宅,周縁部の町屋と寺社という空間構成は,京都と同レベルで対抗する首都としての性格と,商工業者や寺社の武家への従属性を明快に示している。なおこうして分立した武家首都が,室町幕府の成立とともに京都と合体したことの背景には,武家が朝廷を凌駕する公権となった当初に,朝廷の首都である京都の統治機能を吸収する必要が強かったという事情が考えられよう。南都とも呼ばれる奈良は,すでに中世前期に帝都としての性格を失い,東大寺,興福寺,春日神社などの大寺社が集まる宗教界の全国的一中枢となっていたが,日本中世の寺社がキリスト教会のごとき全国的統一組織をもたないのと呼応して,奈良も京都,鎌倉のような全国的拠点ではなかった。奈良においても商業手工業は本来従属的存在であったが,以上の寺社権門の限界と商業手工業の発達が相まって,中世後期には彼らが中心となる門前諸郷民の土地所有権が成長し,自治組織も発達した。ただし,それでも奈良の支配権がすべて郷民に移ったとはいえず,寺社が統治するたてまえが崩されることはなかった。

以上三都を通観すると,(1)首都的性格の都市が中世を通して地方都市一般を圧する規模と質をもって存続したこと,(2)しかしそれが一都市につねに集中されず,朝廷,武家,寺社ごとに都市を構成しようとする傾向がうかがわれること,(3)中世後期の商工業の発達にもかかわらず,一つとしてその担い手が法的主体となった町のないこと,などの特徴を指摘できる。その背後には律令制以来の恒久的首都を必要とする社会の求心的構造や,地方社会の相対的低位,中世に本格化する朝廷(公家),武家,寺社勢力などの多元的分化,その下での商工業の発達の従属性などがあった。

まず公家,武家の地方行政都市からみると,律令時代来の国府(国衙とも)は平安時代の間に構造的変容を遂げ,平安末期以降は在庁官人となった地方大武士たちの一国的結合の場ともなっていた。鎌倉幕府の下で国ごとに守護が登場すると,彼らはその前身たる在庁官人(国守護人)の後をうけて国府内に拠ることもあり,また別個の拠点をつくることもあったが,その拠点としての守護所は一国の軍事行政の中枢となった。この時期の国府や守護所の空間的構成は不明な点が多いが,少なくも国府はこの間に管内諸郡の機能を吸収した種々の所(ところ)(諸官衙)をもって,実質的には古代より充実密集した空間になっていたと考えられる。国府と守護所が一体となった所では,豊後府中のごとく通りごとに行事(奉行)が置かれるほどの規模を構成したが,独立した守護所は守護居館,付属舎屋程度のものであり,また,それらを通して関係する寺社(惣社など)や商工業者は,補助的役割をもって付随的に周縁部に存在するにすぎなかった。南北朝以降,国衙行政の解体とともに,守護がその機能の多くを摂取して一国の行政一般をも握るようになると,大内氏の周防山口その他の例からみて,どの守護所も一国行政の中枢として,居館周辺に上番する国内家臣の宿宅を集め,外縁部に寺社や市町を置くほどの規模となり,一般に守護町とも呼ばれるようになった。そして戦国期に入ると,守護の機能をうけて戦国大名となった者は,守護所を母体としつつ,これを商工業の発達と軍事的抗争の激化という新しい時代の要請にふさわしいものに発展させ,山城を背にした居館と常住化した家臣団屋敷を堀と土塁で囲み,その外縁に大きな商工業者居住区(町屋)を置くという,戦国城下町を建設することになった。結局これら行政都市は,一貫して地方統治機能が都市の基本的性格を決定しており,寺社,商工業は補助的な立場を超えられず,とくに一般の商工業は発達すればするほど堀と土塁で外縁に押し出され,自治的成長はきわめて困難であった。

次に寺社都市についてみると,地方大寺社と行政都市が空間的に必ずしも一致しない古代以来の傾向は,中世にはいっそう顕著となり,その境内内外は独自の信仰圏と所領の拠点となった。しかし世俗領主としての性格は国衙,守護に及ぶものではなかったから,本来の宗教的地方拠点としての性格に見合うほどの統治拠点としての意味はなかった。南北朝以降,領主としての後退と反比例して,寺社および門前被官らの商工業への関与が高まった結果,門前町やその特殊形態としての真宗寺内町など,商工業者の集住と自治的成長がみられるが,以上の経緯から,ここでも商工業者が寺社を否定して都市の法主体となる方向は生まれなかった。

これらに対し市,津,港,関,宿などに発する交易中継都市は,しばしばみられたように,上述諸都市に結びついた場合には,一貫して従属的地位を脱しえなかったが,一方で市,港,宿などの機能が合体しつつ,鎌倉時代以来上述諸都市と別個の空間をも発達させた。これらは鎌倉時代までは必要時のみ人の集まる場にすぎなかったが,南北朝以降には定住化がすすみ,所によっては和泉堺のごとく人口1万に達する大都市を構成した。この種の都市は堺その他から知られるように,空間的にも市,港など交易中継の機能を軸に町屋をもって構成され,他の拠点機能,とりわけ守護,大名らの城郭は意図的に排除されて(堺の守護所は町屋風建物か寺院),城下町,門前町,寺内町などとは著しい差異があり,町衆自らが事実上の土地所有を実現し,会合衆その他を通し市政の主体となりえたのである。

しかし,結局地方都市レベルにおいても,国府,守護所-城下町,門前町,寺内町,市・宿・港町などがおのおのの拠点機能を中心としてそれぞれ成り立ち,西欧のごとくこれら諸機能が合体して一都市をつくらなかったのは,上述の日本中世社会の多元性に根ざす問題である。また地方レベルでは首都レベルと異なり,交易中継機能を軸とする都市も生まれたが,全体的にみれば微弱な存在であり,それが近世成立期にあらゆる都市が政治的に城下町化されることを可能にした内在要因ともなった。

執筆者:義江 彰夫

近代日本の主要都市の多くは,江戸時代に城下町として成立している。1888年で人口2万以上の都市45のうち,東京,大阪,京都の三都,横浜,長崎など9港町,奈良など2門前町を除いた31都市が,旧城下町である。このように近代日本に展開した都市の母体となった江戸時代の城下町は,幕藩制の下での石高制,兵農分離の実施によって,その成立期に一挙につくり出されたのである。幕藩制は,米納年貢と在郷の武士層の城下への集住を実現することによって,これまでにはみられなかった数多くの都市をつくり出したのである。近世都市は小集落が徐々に成長発展してできたものでなく,権力によって一挙に新町を形成したところに特色がある。したがって城下町は武士団の居住する武家町と商人や職人層の集まっている町人町とが,堀や道ではっきり区分され,身分の違いによって別々につくられている都市だという特徴がみられるようになったのである。

城下町の商人・職人層は大名領主や家臣団を維持していくため,さまざまな御用の業務を担っていたが,その代償として領国内の経済を支配する特権的な地位を与えられていた。そのため城下町は領国経済の中心として位置づけられていたが,港町などの領国内に新しい経済的中心地がつくられるようになると,領主的保護をこれまで以上に求め,経済発展に対して保守的な立場をとるようになってくる。ところで,城下町の住人になったのは商人だけではない。領国内の農村から集まってきた武家奉公人たちは,年季明け後も農村に戻らず,そのまま都市に定着して日用稼ぎなどに従事する下層民となるケースが多かった。また,農村で年貢を負担できないような零細農民たちを都市に集め,農村への行商などに従事させるようになった。こうした日用稼ぎや行商などが城下町の住民として定着し,増大していくと,街道筋や町裏に場末町ができていき,また事実上の下層民となっていった足軽や武家奉公人たちの集住する町が外縁部にできていったので,これまで整然とした町並みをつくっていった城下町の景観を変えていった。城下町の人口は,その領国の全人口のほぼ1割といわれているが,そのうちの50~80%くらいが店借人とみられる。この店借人たちを抱えこんだ城下町の産業は,工業部門の比重が低いという特徴がみられる。都市加工業として顕著なものは武具や奢侈品関係などで,町々に大工や建具屋といった建築関係の職人がどこにもみられるといった程度で,特産品生産といえるような都市加工業がほとんどみられないのである。したがって多くの下層民の生業は日用稼ぎや行商などに従事せざるをえなかった。

整然とした都市景観,年貢米の集中,数多い都市下層民の存在,加工業の貧弱さ,といった諸特徴をもった城下町は,同時に三都の性格と深いかかわりをもっていた。三都と城下町の決定的に違うところは,その規模の大きさである。三都の人口はピーク時期はそれぞれ違うが,いずれも約40万~50万人くらいであり,江戸では武家人口も加えると約100万と推定されている。城下町のなかで最大の金沢や名古屋も,三都の1割程度の規模しかなかった。

三都はその規模が大きいだけでなく,その政治,経済,文化の性格は,城下町のそれを圧倒するだけの強さをもっていた。政治的には江戸への参勤交代の強制,経済的には年貢米や特産品の大坂での換金,といった幕藩制の構造のなかで,巨大な規模の都市がつくり出されたのである。ただこの巨大都市の住民は城下町の場合と違って,都市周辺部だけでなく,全国各地から流入してきていた。たとえば,領国から引き連れてきた江戸屋敷の奉公人たちが,年季が終わっても帰国しないで,そのまま江戸に滞在することが多く,慶安年間(1648-52)には領国の方で困っているという問題も出ている。江戸は〈諸国の掃溜(はきだめ)〉といわれたように,全国各地からの流入者によって巨大都市がつくられていったといえる。この都市住民の特徴として,出身地との関係が必ずしも強くないことである。享保年間(1716-36)に大坂や京都で,借家の際の保証人を手数料をもらって引き受ける家請会所ができたことにもうかがうことができる。このことは借家居住の者のなかで,すでに出身地との関係が切れて,保証人になる者がいない,というのが数多いということを示している。農村との結びつきの薄い都市住民を数多く抱えこんだことによって,大都市は生活基盤の弱い下層住民の救済など固有の都市問題をもつことになった。

近世前期に米高値となった際は,都市住民に直接米を貸し付けたり,中後期には大商人とか,住民が町会所をつくって,生活維持のための体制を整えなければならなかったのである。また幕府の御家人層の生活維持のために,拝領屋敷内に長屋をつくって町方の者に住まわせ,店賃をとることを認めざるをえなかった。

こうした多様な,数多い下層住民の存在と対照的に,三都などでの問屋,株仲間など流通機構の存在がきわめて強大であったことを特徴として指摘できる。とくに〈天下の貨七分は浪華にあり,浪華の貨七分は舟中にあり〉といわれるように,大坂の全国経済に占める地位は高かったし,京都の西陣織屋を支配する大呉服商たち,関東,東北を後背地とする江戸の問屋商人たちなどは,単なる領主経済の御用を果たす存在としてだけでなく,前貸金の供与や交通手段の確保によって,積極的に各地の商品生産を組織し,また三都間の為替取引などによって,他の城下町などとは違う,格段の強さを保持したのである。こうした巨大都市も近世中,後期になると,米価をめぐって滞留した下層民衆の生活不安による打毀(うちこわし)がしばしば発生し,また商品流通路の変化によって経済市況は沈滞したままで,明治維新期を迎えることになったのである。

→村

執筆者:松本 四郎

近代社会において,国あるいは地域における都市居住人口の比率が高まっていくこと,また,人口の都市集中の結果生じた特有の生活形態および社会状況を指して都市化という。都市化は産業革命を契機に,19世紀中ごろまでにまず西欧において生じ,以後,世界各地でそれぞれの地域特性を反映しながら現在も進行している。都市化の特徴は,都市人口の比率の増加に加えて,都市における第2・3次産業比率の増大,工業,商業,流通などの機能および各種の公共施設などの増加と集中,そして,その結果もたらされる集約的な土地利用形態,とくに市街地の拡大などがある。しかしその反面,農業人口と農業生産の縮小,農業的土地利用の後退が生じ,村落共同体における居住者の流動化と地縁・血縁関係の相対的な弱体化が生じる。都市化は,現代における主要な社会現象として,主として社会学などの研究領域となっており,ドイツのM.ウェーバー,S.ゾンバルト,アメリカのR.E.パーク,E.W.バージェス,W.ワースらの研究者がその代表である。ゾンバルトは都市人口比の高まりによって都市化を定義し,ワースは〈都市に特徴的な生活様式〉が社会に普遍化していく過程を都市化(アーバニズムurbanism)と規定している(《Urbanism as a Way of Life》1938)。

イギリスでは19世紀中ごろには既に都市化現象がみられた。産業革命は農業構造の変化をもたらし,農村での働き場を失った農民層は大量にイングランド中部の工業地域に流出し,新しい都市を形成していった。この結果,19世紀初めには26%にすぎなかった都市人口比が,1920年代には80%台に達している。しかし,近代的都市形成の後ほぼ1世紀を経た現在,これらの都市の多くは,工業の凋落と老朽化によって当時の面影を失いつつある。一方,第2次大戦後,ロンドンを中心とする都市圏への人口および産業の集中が著しく,大都市圏を中心とする新たな都市化の段階として注目された。そのコントロールを主旨としてニュータウンの建設がなされたが,豊かな田園環境の中に産業と文化を導き調和のとれた生活空間を実現しようとするイギリス伝統の田園都市の理想は,必ずしも十分には達成されていないというのが実情であろう。

一方,南北戦争を境に急速に工業化が進んだアメリカにおいても都市の発達は著しく,旧大陸との航路に依存した東部,次いで五大湖沿岸などに工業都市が次々と形成された。さらに1848年に始まるゴールドラッシュと鉄道の開通を契機に,西海岸においても急激に都市化が進み,以後,それぞれ大都市圏が形成されていった。アメリカの都市化においては,単に国内の農業地帯からの人口流入ばかりでなく,旧大陸からの移民の役割も大きく,それだけ急速であった。例えば旧大陸からの港であるニューヨークでは,19世紀初めに6万余にすぎなかった人口が,1751万(都市圏,1980)へと膨れ上がっている。アメリカにおける都市化の特徴は,建国以来の国民の移動性にあり,人および企業の地域間,都市間あるいは都市内部での移動が,地域,都市の消長に大きな影響を及ぼしている。それは国土全般に新たな活力をもたらしている反面,人種問題とも関連して,多くの都市において中心市街地のスラム化を促すなど,都市問題の起源ともなっている。

第2次大戦後,経済の国際化と農業などの技術革新などを背景に,アジア,アフリカ,ラテン・アメリカにおいても急速な都市化が進展し,これらの地域に次々と巨大都市が生まれつつある。しかもその特徴として首都だけに人口が急増し,第2位都市を圧倒していくという,〈首座都市性primacy〉現象がしばしば生じている。しかし,それらは必ずしも都市における工業などの産業開発を背景としているわけではなく,不安定な雇用と所得,劣悪な住宅および住環境,犯罪,公害などの問題を抱えているケースが多い。これらの地域における急激な都市化は今後も続くものとみられており,それは,先進諸国の場合とは大いに異なる過程を歩まざるをえないであろう。

日本の都市化は明治以来の工業化の進展とともに進行してきた。市部人口についてみると,市制開始の1889年に386万(全人口の9%),1920年(第1回国勢調査時)に1010万(18%)としだいに増加し,95年には9801万(78%)へと,戦争期の中断はあるものの連続的に推移してきている。日本の都市化で注目すべきは,1950年代末に始まる高度成長期の大都市圏への急激かつ大量の人口集中である。大都市圏を中心に著しい成長を遂げた工業が地方圏の若者層などを吸収し,顕著な人口移動を引き起こしてきた。1955-70年の15年間に三大都市圏では約1500万人に及ぶ人口増加を記録している。このような著しい人口流動と大都市圏の成長が都市化の特徴であるが,一方,それは過密と低水準の市街地の拡大,地価の高騰,犯罪と公害問題,あるいは地方圏での過疎,格差の拡大,農林漁業の衰退などが,都市化の側面として強く印象づけられることとなった。また,大都市への集中人口が生み出したさまざまの風俗の中から,しだいに都市固有の生活スタイルが定着し,地方とは異なる意識と行動が形成され,それらはしだいに地方圏へ還流して大きな影響を及ぼし,全国的な都市化現象を引き起こしている。しかし60年代を頂点として,続いてきた大都市圏の拡大は,地方圏からの人口流入が沈静することによってしだいに収まりつつある。それぞれの圏域内部における移動と自然増加によってもたらされる変動が,人口変動の中心的部分を占めるようになり,都市化の新しい段階を迎えつつあるとみることができる。

ところで,より狭義に都市化が論じられる場合,市街化の概念が用いられる。1960年の国勢調査から〈人口集中地区〉集計が行われているが,急激な人口集中が生じた60年代以後に形成された市街地の人口密度は,伝統的な市街地に比較してしだいに低下してきている点が最大の特徴である。これは最近の都市化が,モータリゼーションの進展に代表される交通,通信,エネルギーなどの技術体系の革新によって支えられていることを示している。大多数の人間が都市住民となり,その意識と行動が変わってくると同時に,さらに科学技術の進展の中で今後の都市化がどのような形で進むかが大いに注目されている。

→都市問題

執筆者:山岸 健+若井 康彦

都市を単なる行政的な単位ではなく,都市化された地域の住民,生物,これを取り巻く大気,水,土などの非生物的自然をひっくるめた一つの系として,これを都市生態系urban ecosystemと呼ぶのが,都市生態学urban ecologyの立場である。生態系はもともと,生物的自然+非生物的自然としての森林,草原,ツンドラなど,特色のある相観をもった自然の単位を呼ぶために提案された概念であるが,これらとのアナロジーで都市生態系と呼ばれるようになった。都市を生態系とみることによって得られる重要な視点は次の二つである。(1)都市をそこに住む生物あるいは人間にとっての環境とみなすことによって,都市化という現象の生態学的取扱いが可能になる。(2)都市そのものを一つの代謝系とみなすことによって,そこにおけるエネルギー,物質,人口,情報などの流れを通して動的に理解することができる。

都市生態系は,生物の中でも特別影響力の大きい人間がつくった一つの人工的で特殊な生態系であり,自然の生態系のような自己規制的,自己維持的な系ではないが,内部の要素相互の間,およびこれらを取り巻く外部の環境との間で作用,反作用が行われ,人間によって変革,造成されていく生態系ということができよう。都市生態系の中にも緑(公園や住居の中の樹叢や共生,街路樹など)があるほか,土の中にミミズやアリ,目に見えない細菌やカビなどがいたり,木や草の中にはヒヨドリやバッタがいる。しかしなんといっても生態系としての都市の特徴は,たくさんの人が密集して住み,高層ビルが立ち並び,いたるところ舗装されて雨水を通す土地の表面が減り,自動車の排気ガスや周辺の工場の煙で大気が汚れ(硫黄酸化物や光化学スモッグ),降った雨は下水道を通して川に直行するといった,都市化に伴う環境上のマイナス面である。

都市は一つの生態系と考えた場合,系の外から人や物やエネルギーや情報が流入し,それらが内部でさまざまな変化を受け,形を変えて系外に流出していくとみることができる。このような過程を通じて,その都市に本来あった樹林や草原,あるいは農耕地はどんどん減って,その代りにコンクリート・ジャングル,住宅地,工業用地などが増えていく。これが生態学的な意味での都市化の基盤である。都市化の進行は森林面積の減少,その裏返しとしての不透水地率の増大などでもはかれるが,生態学的には生物相の変化が最も特徴的である。東京を例に少し子細にみると,(1)林を構成する樹木のうちで都市化に伴う大気の汚染に弱いモミ,スギ,アカマツなどは早く消えてしまうが,スダジイのような常緑樹は樹勢は弱りながらも枯れないで生きている。(2)戦後30年くらいの間に明治神宮,自然教育園のような都市林にすむ鳥は種類が半減したが,ハシブトガラス,スズメなど都市化に強い鳥は個体数が逆に増えている。シジュウカラは都市化に強いが,繁殖やさえずりは周辺の緑の多い所でのみみられる。(3)トンボやホタルなどがいつごろいなくなったかという退行の時期をアンケートで調べたものでは,それら小動物の退行現象が都市化の進行に伴っていたことがよくわかる。場所ごとの帰化植物(例えばセイヨウタンポポ)の割合を調べても同じことがいえる。かつては明治草とか御維新草と呼ばれ,文化のバロメーターとさえいわれたことのある帰化植物も,今や都市化(とくに土地表面の人為的改変)に対する指標とされるようになった。

ここには都市化に伴う生物相の変化のごくわずかな例をあげたのであるが,このような対応関係が明らかになると,それら生物の動向を指標として都市化の程度や速度をはかることができる。また定点でそれら指標生物の反応を追いかけることにより,機器による汚染物質の濃度測定と併せて環境変化の監視や調査が可能になり,ひいては人間環境としての良否を生物指標で判定し,改善策を施す場合の指針をも提供することもできよう。

執筆者:沼田 真

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

人間居住の一様式。村落villageと対照される高密度の街区をなし、周囲の地方に対する中心地である。市町村と並ぶ地方行政組織の市をさす場合もあって、実質的な都市と行政上の市とは、その範囲や性格がかならずしも一致しない。英語ではtownあるいはcityとよぶ。都市は各国において定義がまちまちであり、それは都市発生の理由、法的な規定、社会的・地理的な差異があって、国連の人口統計解説をみても厳密な比較は困難である。本項では都市の本質と性格、都市の歴史についておもに説明し、「都市計画」については別項に譲る。

都市は「みやこ」と「いち」を意味し、政治の中枢、商業の中心地を示した。古代では主として政治・宗教・軍事の拠点として築かれ、古代ギリシアのポリスpolisは農民の集住(シノイキスモス)によって成立し、海外に植民都市を発展させた。中世以後には商業が都市形成の主役となり、北イタリアの諸都市、ハンザ同盟の諸市は商人が自治権をもって繁栄を遂げた。中世の都市は封侯の居城、宗教上の中心地としても築かれ、城壁、堀によって囲まれていた。これらの前近代都市(プリインダストリアル・シティ)に対して、19世紀以降は工業化の時代を迎え、市街は郊外(城外)に大きく発展し、産業都市(インダストリアル・シティ)が成長をみた。これに続いて、20世紀後半は脱工業、情報化を進め、巨大都市が成長し、大都市圏が形成され、後産業都市(ポストインダストリアル・シティ)の時代に入っている。

1980年には世界の人口総計は約40億人、そのうち人口2万人以上の市町に住む人々の割合は約35%を超え、1960年の25%に比べて、割合においても総数においても著しく増加した。都市化の傾向は先進国において著しいのみでなく、開発途上国においても、貧困な農村より押し出されて都市に集まり、スラムをつくる場合が多い。第一次世界大戦までは、人口10万人の集合によって大都市(グロス・シュタット)が成立したが、第二次世界大戦後は1000万人を超える超大都市が現れた。ニューヨーク市、メキシコ市、東京、上海(シャンハイ)がそれであり、500万人以上の巨大都市としては、シカゴ、ロサンゼルス、大阪、ソウル、北京(ペキン)、カルカッタ、モスクワ、パリ、ロンドン、リオ・デ・ジャネイロなどが成長している(人口は大都市圏=市の外側を含むメトロポリタン・エリアあるいはコナベーションによる)。

[木内信藏]

都市は人口が密集することによって成立するが、その基礎となるのは、社会経済的活動である。広い耕地・林野のうえに生活をたてる農村の人々は第一次産業に従事しているが、都市の経済活動は主として商工業・公務・サービス業などの第二次、第三次産業に従事している。これらの人々は比較的狭い区域に集まって都市をつくっている。しかし、南イタリアには、人口1~2万が密集して住む都市と見間違える農業集落があり、オランダのポルダーには、農業労働者の住む近代的な集落がつくられているなど、都市と村落の境を分けることはかなりむずかしい。都市としての本質は、人口、経済産業、都市景観、計画および都市の法令などの諸要素からみることが必要である。なかでも結節性(ノダリティ)とよぶ周囲の地方に対する中心的機能が基本である。

わが国の市となるべき普通地方公共団体の要件としては、人口5万人以上(以前は人口3万人以上)をもち、中心市街地を形成すること、商工業などの都市的業務に従事する者およびその世帯員が全人口の6割以上を占めることなどとしている。多くの市域内には農家や林野・耕地を含んでおり、実質的都市は市域の一部を占めることが多い。西ヨーロッパ諸国やアメリカでは、人口2000人あるいは2500人が集まる地区(ロカリティ)をもって都市の成立条件としている。この違いは、集落の社会的、歴史地理的状態が東西によって異なるからである。アメリカ中西部では広漠とした畑の中に教会とドラッグストア、ガソリンスタンドなどが建つだけで、中心地として都市の最小の条件をもつものがある。

都市は国土の要(かなめ)としてたち、歴史の過程を通して成長し変化してきたものである。地味(ちみ)のよい広大な平野を後背地(ヒンターランド)として都市が発達する一面には、川の合流点に城塞(じょうさい)として立地し、交通・商業の要地として育った中小都市もある。都市は空間の可能性を活用する努力によって成長する。

フィルブリックの中心性機能説によれば、どの集落にも普遍的にみられる機能に始まり、少数の集落のみに限定される特殊な機能がある。人口の大小と機能の種類が中心性の大小と対応して階段的に配列される。すなわち、もっとも基底には消費者があり、これにサービスする小売業が集まり、その一段上位に卸売業が発達し、さらに「積換え」「交換」「管理」の業務が順次上位の中心地に現れ、最高位の市は「指導」的機能をもつ。この考えを経済のみに限らず、社会・文化的機能にも拡張して適用すると、小学校、中学校、高等学校、大学の系列が集落の大小と中心性に関係をもって現れ、また地区の診療所から、小病院、総合病院に至る医療サービス圏の大小と専門化の関係にも反映される。

都市においては、農牧林業、水産あるいは採鉱などの自然を直接利用する生産活動は本質的には行われず、市民が利用する食糧、エネルギーなどは主として他地方から供給される。ラッツェルのいう栄養交通が必要である。広い自然の空間は、緑地、レクリエーションなどのために保持されるが、生産緑地は欠ける。土地利用区分に基づき人口密度を調べると、日本の都市近郊では1平方キロメートル当り人口密度400人が農村と都市の移行地帯であり、1000人以上の密度をもてば市街化が進んだ地帯である。また都市の中央部は1万人以上の密度に達する。

都市の住民は多くの職業に分かれてその複雑な機能を分担して働くのみでなく、都市と地方間や自都市内部においても移動性が大きく、農村のような共同社会、郷土性、伝統の維持には乏しい。しかし、ロンドンのシティ、東京の神田や浅草などのように、古い伝統や独得な習慣が保存されている例がある。

都市景観がれんがとモルタルの集合体になったのはロンドンの大火(1666)以後であり、日本では江戸前期のたび重なる大火ののちに瓦葺(かわらぶ)き土蔵造を奨励してからである。今日も日本の町には木造低層の家が多いが、耐震・耐火のためには鉄骨鉄筋コンクリート、スチール構造が必要である。土地利用の集約化、地価の高騰に伴って、建坪(けんぺい)率や容積率が増し、高層化が進む。多数の人口が安全・快適に住まい、多くの業務が能率よく活動し、激しい交通をさばくなどの要求を満たすには、古い市街を改造し、新しい建設が行われる。管理と整備は都市を維持発展させる要件であるが、現実には過密や混乱が広がっている。都市問題は人々の集団の社会的・地域的な摩擦、物質的な設備(道路・住宅・水など)とのアンバランスによっておこり、その解決には農村問題とは異なる技術的・行財政的努力を払うところに、特質をもっている。

現代の都市化は、昼間人口の都市中央部への吸引と、夜間人口の郊外への分散とからなり、前者には都市再開発、後者にはニュータウン計画を含む新都市建設が行われる。

[木内信藏]

市町村域municipal areaはわが国では1889年(明治22)以来行政区画として定着をみた。人口の増加、市域の拡大、あるいは市町村合併によって、新市が誕生した。最初に市制を施行したのは次の39市で、旧城下町が多く、新しい開港場(*印)も目だつ存在であった。仙台 山形 盛岡 米沢 秋田 弘前(ひろさき) 東京 *横浜 水戸 金沢 *新潟 甲府 富山 福井 高岡 名古屋 静岡 岐阜 大阪 京都 *神戸 姫路 堺(さかい) 和歌山 津 広島 岡山 下関(しものせき) 松江 鳥取 徳島 高知 松山 *長崎 熊本 福岡 鹿児島 久留米(くるめ) 佐賀(北海道の札幌・函館(はこだて)などは初めは区制をとった)

すでに江戸時代から東京は100万人の人口をもち、大阪・京都も50万人に迫る大都市であった。市数が急増したのは1954、55年(昭和29、30)の合併によってであった。2003年(平成15)4月現在人口50万人を超える市は23市、このうち区制をもち、府県に並ぶもの(政令指定都市)は13市である。大都市の都心区は夜間人口が減少し、とくに大阪市は著しく、周縁住宅区の人口増加が著しい横浜市に第2位を奪われた。

小さい町村が市となるための最小限の条件を満たすには合併が必要であり、結果として、実質的都市部が市域の一部にすぎず、耕地・林野が広く、人口密度1平方キロメートル当り1000人に満たない市が多くなった。統計上、実質都市を表示するために、1960年以来「人口集中地区」を定め、市街地の人口を表示することとなった。その基準は、隣接した1平方キロメートル密度4000人以上をもつ人口調査区を集めて、合計5000人以上に達する地区である。1960年には、891地区、合計人口4083万人に達し、80年には1320地区、合計人口6993万人であった。

他方、人口の増加は郊外に著しくなった。市内の地価が高くなり、環境条件が悪く、住みにくくなったためである。これに伴って市外より市内へ日々通勤し流入する人口が増えてきた。また市内にあった事業所、とくに工場が市外に移転する件数も多い。これらのことから、大都市圏として、行政市域の外に及ぶ領域を区画し、市内外を通しての統計を示す必要がある。

アメリカ合衆国では、次の規定による「標準大都市圏統計地域Standard Metropolitan Statistical Area」(SMSA)を設けて表示している。(1)中心となるべき都市は人口5万人以上であること。(2)郡別統計による労働力人口の75%以上が非農業であること。規定の(3)は(a)人口の50%以上が人口密度1平方マイル当り150人以上の市町村に住むか、(b)非農業者の10%以上が中心市で働くか、あるいは(c)郡の非農業労働者が1万人以上に達するかのいずれかに該当することなどである。

[木内信藏]

都市は、人口の大小、行政上の地位、歴史的性格、産業機能、形態などによって分類される。人口は、産業・行政の集中に関係して性格を変え、人口の規準は100万人、10万人、5万人を境として、100万都市、大都市、中都市、小都市に分類される。首都と地方都市は行政上の地位に基づき、後者は州都・県庁所在地の市と地方行政上の権力をもたない市場町など経済活動の中心、歴史的な町などである。わが国では、東京都(区部)を首都として道府県庁所在市、それ以外の市があり、人口約100万に達した市は政令指定都市として、府県に準ずる地位をもっている。札幌、仙台、さいたま、千葉、川崎、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡がそれである。

首都の多くは他の都市とは別な地位を与えられ、アメリカ合衆国の首都ワシントンは州から独立したDC(コロンビア特別区District of Columbia)をつくっている。州庁の多くも州の最大都市にはなく、小都市に所在する。ニューヨーク州都はニューヨーク市の北250キロメートルにあるオルバニー(人口約9万人)にあり、カリフォルニア州の行政の中心はサンフランシスコの北東150キロメートルのサクラメント市(人口約40万人)にある。

[木内信藏]

発生の時代別にみれば、古代都市、中世都市、近世都市、近代都市に分けられる。永続する都市は、古い市街に隣接して新しい市街が建設され、あるいは改造によって新旧の都市が累層をなしている。ロンドンは古代ローマ都市として始まり、セント・ポール寺院やロンドン塔のある街区が中世を記録し、続いて西に国会などのあるウェストミンスター地区がつくられた。テムズ川を挟んで下流は工場地区のイースト・エンドから、西はケンジントン緑地に至る範囲は東京区部に相当する近代市街である。これは、さらに大ロンドンとして郊外へと成長をみた。

[木内信藏]

文化的特色によってみれば、中国都市、インド都市、イスラム都市、ギリシア都市、ローマ都市、イベリア都市、アメリカ都市などに分類される。これらは発達の核心となった市街の立地、街区の形態、時代を記録する建築物などによって識別される。パリは、ノートル・ダム寺院のあるセーヌ川の中の島・シテ島に発し、南岸のラテン区、北部のモンマルトルなどを含む市街をつくった。いまは撤去された城壁が時代を刻んでいる。凱旋(がいせん)門を中心とするエトアール広場から放射状に延びる並木通りはナポレオン時代に整備された。

[木内信藏]

この分類は、小川琢治(たくじ)によってまとめられたように、古代の条坊制都市(平城京・平安京)のあと、中・近世には、城下町、市場町、宿場町、港町、門前町および鳥居前町などが発達をみた。このほかに、鉱山町、農村の中心となる在町などを区別することができる。日本の古代都市は中国、朝鮮の伝統を引くが、藤田元春(もとはる)によれば、厳密には異なった町割(まちわり)を示している。中世以後の都市は日本独得の発達を示しており、近代となって欧米の型式が学ばれ、混合型の都市となった。

[木内信藏]

都市は住民の活動によって繁栄を遂げ、また市民生活は都市から各種のサービスを受けている。産業活動は都市機能のもっとも重要なものであり、その特色によって、商業都市、工業都市などを分け、細かくは、軽工業都市、重工業都市、港湾都市、観光保養都市、住宅都市などを分類することができる。現在は産業(あるいは労働力)別統計が整備され、機能分類が精密に行われるようになった。しかしまた正しい分類に達するためには次の諸点に注意する必要がある。

(1)今日の都市は、単に固有の市域に住む夜間人口のみによって支持されるのではなく、昼間流入する人口によってその活動が特色づけられている。昼間の事業所人口によるか、あるいは大都市圏の人口を資料とすることが必要である。(2)都市の産業は、同じ市に住む人々にサービスする部分と、周囲の地方ないしは全国的、国際的にもサービスする部分とがある。後者は基礎的機能とよび、都市を発展させる力となる。アレクサンダーソンは前者すなわち非基礎的部分を産業別人口の5%とみて処理した。別の方法では産業別人口の全国平均を基準としてそれ以上のものを基礎的部分として取り出している。しかし、いずれも完全な方法ではない。小笠原義勝(おがさわらよしかつ)は、産業別の全国平均値をとって、標準型都市を選び出し、平均値を超える産業人口によって特色を判別した。したがって、鉱業人口は比較的小さな数値で鉱業都市としての判定が下され、卸小売業人口は大きな数値をもたないと特色を判定されない。

アメリカ合衆国においては、C・D・ハリスをはじめ、地理学者が都市の機能分類を発表した。H・J・ネルソンの分類は、都市化地域の統計を用い、9種のサービス(小売り、専門サービス、運輸通信、個人サービス、行政、金融保険不動産、卸売り、および工業)の全サービス人口に対する比をもってそれらの頻度分布図を描き、全国平均値と平均値からの偏差によって判断した。たとえばニューヨーク市は偏差値2を超える金融保険不動産業によって特徴が認められる。またミシガン州のアナーバー(人口約10万人)は、農業地帯の中心市場であり、デトロイトに近い工業都市でもあるが、ネルソン分類は、専門サービス都市として分類しており、大学都市としての特色を評価している。比例数による分類は人口の多い巨大都市の特色を見誤るおそれがある。東京は全国で上位を争う工業都市であるが、工業人口率はかならずしも高くはない。

[木内信藏]

都市の形態は主として人工的につくられ、景観(ランドスケープ)あるいは都市景(タウンスケープ)である。それを構成する要素は、土地、建築、道路、鉄道、港湾、空港、公園緑地および上下水道、電力、ガスあるいは学校、病院等の施設である。これらの立地、形状および利用は都市の活動と市民の環境に大きな関係をもつ。

土地は、都市の産業、住居等が立地する地形上、交通上の拠点であるとともに、商業活動、工場群、住宅団地等が展開される広がりをもっている。港湾は海外の資源や市場と結び、国内の後背地(ヒンターランド)を開く役割をもち、20世紀初めまでは、横浜、神戸、長崎などの天然の良港が選ばれたが、いまは東京湾、大阪湾岸のように埋立て、浚渫(しゅんせつ)により、また鹿島(かしま)のような掘込み港による臨海工業地帯あるいは臨海緑地帯の造成の時代に移った。ヨーロッパの大都市は、ロンドンのテムズ川、ハンブルクのエルベ川、ロッテルダムのマース・ライン川など大河下流に築港され、内陸と海洋交通の接点として発達を遂げるものが多い。

道路網は時代によって幅員、密度、形態が変化するが、大略、3種の型式に分類することができる。

(1)方格状プラン、(2)放射・環状プラン、(3)自然発達形、である。方格状プランは、古代に始まり、中国では長安(現在の西安)、洛陽(らくよう)、北京(ペキン)などの基本形となり、わが国では、古代の平城京(奈良)、平安京(京都)や、近世の大阪、名古屋などの街区を律した。格子形はローマ都市をモデルとして広がり、新世界においてはタウンシップとともにアメリカ都市の碁盤割り(1マイル割り)として普及した。わが国では北海道の都市が方格状プランをとっている。

ドイツのカールスルーエは、宮殿を中心とする幾何学的な放射・環状路を示している。パリは、多くの放射網の組合せによって「エトアール」(星)として知られ、不規則な放射・環状網としては、東京、アムステルダム、モスクワがある。

ヨーロッパの都市には、ギリシアのアゴラ、ローマのフォルム以来、都市の核をなす広場が設けられる。中世都市の不規則な旧市街にも教会、市役所が建つ広場があって、泉水が湧(わ)き、週市が立つ広場として市民が集まっている。日本には街路の一部を広げた広小路はあったが、記念碑や銅像が立ち、人々が集まる広場には乏しかった。

公園緑地および並木道が少ないことが日本の都市の欠点であった。城下町の屋敷や寺社には泉水をもつ庭園が憩いの場を提供しているが、ロンドンのハイドパーク、パリのブローニュ、ウィーンの森などのごとき広大な公共的緑地には乏しい。市民1人当りの公園緑地面積率は大都市においても2平方メートルに満たず、欧米の水準に達していない。これを4平方メートルにまで高めることが当面の目標である。公園には、細かく密に配置される児童公園、近隣公園や大型の一般公園、運動公園がネットワークをつくり、市民の健康を守り、防災、避難に役だつことが期待されている。

[木内信藏]

都市は、昼間、人々によってにぎわう都心商店街、業務街を中心として、周辺には住宅地区、工場街などが配列されて構成されている。その空間的構造は市街の発達による歴史的な累層を示すとともに、土地利用の強度や経済的、社会的な集団化と隔離の原理に従うものである。

中・近世は、東西いずれの都市においても狭隘(きょうあい)な街区をなし、町は呉服町、大工町、金物町、問屋町、青物町など商工業者の種類によって集団分化していた。近代都市となってこれらは再編成されたが、なお大阪の道修(どしょう)町には薬品会社が集まり、東京の日本橋堀留(ほりどめ)には繊維問屋が多かったなど歴史的な伝統が続き、明治以後は神田の古本屋街、第二次世界大戦後は秋葉原(あきはばら)の電機卸商などとして集団化をみた。ロンドンのリージェント通りには紳士服装品の店が集まり、ニューヨークの五番街は婦人服の流行を支配するなどの名声を保っている。

中央商業街(CBD)とよばれるものは、その都市を代表する小売商店街(東京の銀座、大阪の心斎(しんさい)橋など)と中央業務街(東京の丸の内、日本橋、大阪の北浜、中之島など)をさしている。後者は銀行、保険、貿易、証券取引所などの会社が集まり、資本主義金融財務の心臓部である。新聞、放送、広告、出版などの事業所も都心部に接して立地している。伝統のある都心街に対して、わが国では鉄道の終端駅を中心に、ターミナル・デパート、飲食店、娯楽店などのサービス業が集まり、新しい中心が成立した。なかでも東京の新宿駅西口は、副都心として計画的に業務および小売サービス業を入れた超高層ビル街をつくった。また自動車時代を迎えて、高速道路のインターチェンジに広い駐車場をもつショッピング・センターがアメリカ都市郊外に立地している。

工場街は、河川、鉄道など輸送上の便益をもつ市内や都心に近い港湾に立地したが、地価の高騰、公害問題に追われて郊外に移り、広い敷地を得て、オートメーション化やエレクトロニクスなどの新技術の展開期を迎えることとなった。しかし、ニューヨークの婦人既製服業や東京の印刷出版業のように都心地区に立地を保つ業種もある。

住宅地は都心に隣接して発達し、日本では木造平屋あるいは2階建ての個屋あるいは長屋を連ねたが、欧米では数階建ての集合住宅となることが多い。広い敷地とよい環境をもつ位置に上流の家族が住まう山手住宅地が立地し、下町の商工業地区には中下層の家族が混住する。建物の陋旧(ろうきゅう)化によって、後者がスラム化することも多い。交通機関の発達に伴って、ホワイトカラーの家族は郊外の住宅地に広がった。イギリスの田園都市は、職住の接近と緑に囲まれる生活を実現するハワードの理想を生かして、第二次世界大戦後、ニュータウンの建設が行われたが、都市政策の変化と住民の年齢構成の変化などから計画の変更が行われた。日本のニュータウンは数十万人の規模をもつ大型なものとして計画されている。

次に都市の各部分がどのような空間的配置を示すか、おもなモデルを示す。

E・W・バージェスの同心円(コンセントリク)説。シカゴに範例をとったモデルで、都心(ループ)を中心に同心円帯状に次の諸地区が配列される。(1)中央業務地区、(2)退廃化する移行帯、(3)労働者住宅帯、(4)中流住宅帯、(5)郊外の通勤者住宅帯である。

H・ホイトの扇形(セクター)説。アメリカ68都市の家賃(5階級)別の地区が、都心を中心に放射状に延び、扇形をなすことを実証した。またC・D・ハリスおよびE・L・アルマンによって多核(マルティニュクレアイ)モデルが提出された。いずれも地形的障害が少なく、歴史的拘束をもたないアメリカ都市の場合であって、ヨーロッパおよびアジアの都市においては修正が必要である。G・テーラーは、時間・空間の座標を引き、市街の土地利用の種類をX軸に、市街の発達年次をY軸に描くと、市街の立地選択とその新旧の分布が示されることを説明した。歴史の浅いアメリカ都市においては移民の新旧と人種・民族間の力関係による地区分化が進んでいる。複数民族が集まる中近東および東南アジア、南アフリカなどの諸都市においては、生活程度、宗教、言語、習慣などを異にする人々が異なる街区を形成し、あるいは政策的に隔離(アパルトヘイト)されて、それらがしばしば困難な問題となっている。

[木内信藏]

西洋の歴史のうえには、単一の概念規定によってはとうてい律することができないほどに多種多様でありながら、等しく都市と総称されている無数の集落が現れた。ここではそうした集落が、西洋史のそれぞれの時代に示している特色をできるだけ明瞭(めいりょう)に浮かび上がらせることに記述のねらいを定めることにしたい。

[佐々木克巳]

古代オリエント3000年の歴史に現れた都市は、現在ではそのほとんどが、考古学的発掘によってのみ原型を復原することのできる、いわゆる廃墟(はいきょ)都市である。エジプトのメンフィス、テーベ、メソポタミアのウル、ラガシュ、キシュ、ニップール、バビロンなどそうした都市は、いずれも城壁をもった中心市とその周囲に広がる農村部とから構成される都市国家の形態をとっており、古代東方専制君主の神権政治的支配の拠点であった。そこには自由な市民の自治団体は存在しない。もっとも、M・ウェーバーによれば、メソポタミア諸都市には農民とは区別された武装能力のある土地所有市民が存在した時期があったが、やがてそれも専制君主の勢力増大につれて消滅したという。この点で例外的なのが、地中海沿岸にフェニキア人のつくった小都市国家シドン、ティルスなどである。これらの都市は後背地が山地であるため航海と商業に専念するようになり、土地所有者を兼ねる商人の都市国家支配が維持されることになった。

[佐々木克巳]

古代ギリシア人がギリシア半島の東部および南部、エーゲ海の島々、小アジアなどにつくった都市国家をポリスとよんでいる。その成立は紀元前8世紀にさかのぼり、最盛期にはその数1000を超えたという。代表的なものとしてはアテナイ、スパルタ、コリントス、テーベなどがあげられる。ギリシア本土のポリスは複数村落の土地所有者が1か所に集まって中心市を建設し(これを集住という)、市民団体を構成することによって成立した。集住の動機としては、フェニキア人都市国家からの影響や、外敵防衛という軍事的必要が推定されている。中心市は原則として城壁を巡らし(スパルタには城壁がない)、丘状の高所に防衛の最後の拠点としてアクロポリスを築き、それぞれ独自のギリシアの神をポリスの守護神として祀(まつ)る神殿をそこにつくった。アクロポリスの麓(ふもと)には市民の広場であるアゴラが設けられ、市場を兼ねた。市民はアゴラで開かれる総会に出席して直接民主政に参与し、公共建築物を利用してスポーツや芸術に才能を発揮することを生活の理想とした。市民の範囲は、初めは大土地所有者に限られていたが、戦術重心の移動につれて拡大され、中小の土地所有者も含むようになった。このことは、ポリス市民の本質が土地所有者にして戦士であることにあった事実を示している。彼らは個別に、あるいは(スパルタのように)市民団体として集団的に、所有する奴隷に、中心市とともにポリスを構成する周辺農村部の耕地を耕作させ、商工業はこれを蔑視(べっし)して在留外人にゆだねた。こうした市民によって構成される都市は経済的には消費者都市であったと規定することができるであろう。農村部を含めた面積は、最大のアテナイで佐賀県くらい、人口は前5世紀前半のアテナイがおよそ12万ないし15万と推定され、市民2万5000ないし3万、その家族をあわせて8万ないし9万、在留外人とその家族9000ないし1万2000、奴隷3万ないし4万という構成であった。

ギリシアでポリスが分立していたころ、イタリア半島でもポリスに類似した都市国家キーウィタースが多数存在していたと推定される。分立を続けたポリスとの相違は、それらの都市国家のなかで中部イタリアのラティウムに成立したローマが共和政の時代に他の都市国家を次々に征服し、イタリア半島をほぼ統一したことである。ただしこの統一は、大領土国家の形成によって実現されたのではなく、征服した諸都市とそれぞれ内容の異なる条約を個別に結んで、これを同盟市にするという方式で達成されたものであった。ローマは同盟市に内政に関しては自治を認め、またローマ市民権を付与した植民市を多数建設して、同盟市の反乱に備えた。第一次ポエニ戦争(前264~前241)後は新領土を属州制によって支配することになるが、その属州にもカエサル、アウグストゥス以降、既存の都市の昇格(自治市)、あるいは新都市の建設(植民市)によって多数の都市が成立した。とくに中世都市との関連で重要なのは、この時期にライン、ドナウ両川の防衛線に沿って多数のローマ都市が成立したことである。その多くは軍駐屯地や城砦(じょうさい)に隣接して商工業者の集落ができて自治市になったものであるが、植民市も少なくなかった。2世紀の五賢帝の時代は属州都市の全盛期で、デクリオネスとよばれる都市参事会員を中心とする自治制度が確立したが、2世紀末以後ローマ帝国の財政危機の進行と、それに対応するための専制君主政への移行の過程で帝国の強力な干渉が始まり、この自治制度も揺らいでいった。

[佐々木克巳]

西洋中世都市が世界史のうえでもっているもっとも本質的な、他に類例をみない特色は、それが商工業に従事する生産者的市民全員の参加する誓約団体を基礎として形成された自治団体であったこと、そしてその市民が一つの特権身分として、都市外の住民とは、経済、社会の面だけではなく、法律のうえでも異質の存在であったことである。もっとも、こうした西洋中世都市の特色が鮮明に認められるのはアルプス以北、とりわけ西北ヨーロッパの諸都市であって、アルプスから南の都市、主としてイタリアの諸都市には古典古代の都市国家の伝統が残存している。南欧型中世都市は、古典古代都市と北欧型中世都市のいわば中間型にあたるとみてよいであろう。

[佐々木克巳]

ゲルマン人の侵入とイスラム勢力の地中海への進出以後も、イタリアの都市には商業中心地という経済機能が残っていた。9~11世紀に東地中海商業で主役を演ずるベネチアとアマルフィはいずれも6世紀ごろの成立で、ローマ都市の系譜に属するものではないが、この両港に陸揚げされる商品の一部分がアルプス以北へ仲介されていく道筋には、パビアを筆頭に多数のローマ都市がロンバルディア平原に点在していたのである。またカトリック教会の司教は、教会訓令によって都市への居住を義務づけられていたので、アルプスの南北を問わず司教座の存在は都市的定住様式の連続に貢献したのであるが、イタリアでは司教座の数が多く、また貢献の度合いも強かったようである。むろんイタリアの都市が中世都市へ脱皮していくためには、10世紀に司教都市君主制が確立し、11世紀以降商業の復活期に商人層が成長して本格的な自治権を要求することが必要であったが、その過程にも、アルプス以北にはみられないイタリアの特殊性がみられる。

イタリアではローマ都市に隣接する形で商人の新集落が形成されることがなく、この新集落の商人全員を結集する単一のギルドが発生したこともなかった。そのうえ、上級および下級の貴族が農村の所領を売却して得た資金を投じて商業に乗り出すことが早くから、また一般的にみられると同時に、商人のなかで成功した者が商業利潤をもって土地を購入し、婚姻を通じて貴族化する傾向が早くから強かった。そのため、都市君主に対抗して自治権を獲得する運動の指導者となったのは、貴族化した商人と、商人化した貴族、それに司教に仕えていた法律家などの役人を加えた雑然とした階層であった。コムーネとよばれる自治都市成立の経過も、のちにドイツの都市参事会の形式上のモデルとなったコンソレ制がまず成立し、ついでライバル都市との競争に勝つ必要から、都市内部の平和を達成する目的で誓約団体が結成されるという順序であった。自治権は漸次買い取っていく場合が多かった。またイタリア中世都市は都市国家であり、コムーネの成立は同時にコンタードとよばれる周辺農村(神奈川県ぐらいの広さがある)に対する支配の成立を意味していた。都市法はこのコンタードにも適用されたので、イタリアの場合には都市に固有の都市法というものが存在しなかった。成立したコムーネにはコンタードから多数の領主層が移住してきて都市の政治を複雑にし、激しい党派争いが繰り返されたため、外部からポデスタとよばれるお雇い統治者をよんで、都市の政治をこれに任せることが多かった。

[佐々木克巳]

アルプス以北で中世都市がもっとも早期に、またもっとも力強く成立したのはライン川とセーヌ川の間の地域であった。この地域でも、ローマ都市は司教座の存在を通じて、ゲルマン人の移動からノルマン人の侵入までの混乱期にも集落としての連続性だけはなんとか維持することができたのであるが、市域の縮小、人口の減少、商工業の沈滞、自治制度の喪失は否定すべくもない。このようにローマ都市は過渡期には司教座の所在地であることに主要な存在理由をみいだしていたのであるが、ノルマン人の侵入の際にその石造の城壁の軍事的価値が再認識されてからは、城砦としての機能がこれに加わった。他方、動乱の時期にローマ都市とは無関係に城砦が多数建設されて、新旧2種の城砦が併存することになる。やがてノルマン、マジャール、サラセンといった外民族の侵入が終わって平和が訪れるころから、三圃(さんぽ)農法の普及による農業生産力の増大、それに伴う人口の増加、増加した労働力による開墾の進展といった一連の現象が生じ、それを背景に、フランドルの羊毛工業などを基礎として西北ヨーロッパも商業の復活期に入り、遍歴商人の活躍が目だってくる。遍歴商人はやがて定住の場所を決めて遠隔地商人となったが、その場合、西北ヨーロッパでは新旧2種の城砦の外側にそれに隣接する形で商人独自の集落が成立し、その集落の全商人を統合する単一の商人ギルドの結成がみられた。商人ギルドの結成から都市自治体の成立までのコースは具体的な政治情勢に左右されたから、西北ヨーロッパのなかでも、地域により、さらには都市によって、同一ではない。もっとも激しい形をとったのは司教都市君主制が10世紀に確立したローマ都市で、ギルドに結集した商人は都市君主との衝突も辞さないという姿勢で彼らの権益の維持・拡大を図り、彼らの指導する都市君主への反抗運動を通じて、商人集落の住民(手工業者が増加していた)と城砦の住民全体を構成員とする誓約団体を結成、この団体が都市君主の承認を取り付けることによって自治都市が成立したのである。フランドル諸都市のように俗界都市君主の場合には、都市君主と商人層の対立が尖鋭(せんえい)にならずにすむことが多かったが、しかしその場合にも、商人ギルドの指導的役割、城砦と商人集落の一体化、なんらかの形での誓約団体の結成がみられることに変わりはなかった。

このように、原則として封建貴族を排除する形で成立した西北ヨーロッパの中世都市では、防備施設としての城壁は単に景観的に都市と農村を峻別(しゅんべつ)するだけではなく、同時にそれが、それぞれの都市に固有の都市法(商人の慣習法が発展したもの)の妥当する領域を示しており、その都市法には農村住民とは対照的な都市住民の自由な法的地位を保障する「都市の空気は自由にする」の原則が含まれていた。各都市には都市法に基づいて裁判をする独自の裁判所があり、大商人を構成員とする都市参事会が政治を担当していた。市民軍を編成して自衛を図り、市庁舎は市民の誇りであった。そして、こうした自治的な行政および軍政に必要な費用を調達するために独自の財政を運営していた。各都市はまた経済政策の主体であって、商工業の中心として市場広場を設け、禁制圏の設定や手工業者ギルドの規制の強化にみられるような閉鎖的な面と、可能な限り広い世界と通商しようとする開放的な面とをあわせもった都市経済を造形している。

西ヨーロッパの中世都市は14世紀初頭にその数5000を超えたといわれるが、その大半は人口4000~5000人の小都市、あるいはそれ以下の微小都市であって、10万以上の人口を数えたのはベネチア、パリ、パレルモ、5万以上10万までのものはフィレンツェ、ジェノバ、ミラノ、バルセロナ、ケルン、ロンドンなど、2万以上5万までのものはボローニャ、パドバ、ニュルンベルク、ストラスブール、リューベック、ルーアン、ブリュッセルなど、6000以上2万までのものはイープル(イーペル)、ガン(ヘント)、アントウェルペン(アントワープ)、ランス、チューリヒ、フランクフルト、バーゼルなどである。

[佐々木克巳]

16、7世紀にヨーロッパ経済には地すべり的変動が発生し、それに伴って繁栄の中心地である都市にも全面的な交代がおこった。ポルトガルの東インド進出とスペインの新大陸植民は、イタリア諸都市と南ドイツ諸都市が中世を通じて占めていた貿易上の戦略的地位を掘り崩し、これにかわってリスボンが時代の脚光を浴びる。低地地方ではイギリス産原毛を輸入することがむずかしくなったフランドル諸都市が衰え、ヨーロッパの「世界市場」はブリュージュからアントウェルペンへ、さらにアムステルダムへと移っていく。エアスン(ズント)海峡経由の迂回(うかい)航海の達成はリューベック、ハンブルクなどハンザ諸都市の繁栄の基礎を破壊した。総じて経済政策の主体が都市から国民国家ないしは(ドイツの)領邦国家にかわったこの時代に華々しい発展を誇るのは、直接間接に国家権力を背景にもった都市、とくにパリ、ロンドン、ウィーンなどの首都であった。その間、中世都市はおおむね国家権力に自治権を奪われ、沈滞してしまった。

[佐々木克巳]

中世西ヨーロッパでは全人口に対する都市人口の比率は約10%、これより高い比率を示したのは低地地方と北イタリアの約30%だけであった。イングランドとウェールズの人口は、17世紀末のある統計家の推定では約550万、都市人口の比率は約25%であった。ところが1851年の第6回国勢調査の結果では人口約1800万、都市人口の比率は約50%という世界史上おそらく前例をみない高さに達している。こうした都市化現象は18世紀末のイギリスで始まった工業化の結果であったから、もっとも代表的な近代都市の型は工業都市である。イギリス木綿工業の中心地マンチェスターの人口は1750年には2万以下であったのが、1801年に7万5000、1841年に約25万と増加し、1881年には50万を突破した。他方、資本主義経済は国内市場と世界市場の双方に立脚しているため、中央官庁、銀行、各種取引所、商社など国民経済および国際経済の中枢機能を担当する諸機関が集中している首都や港湾都市が近代都市を代表するもう一つの型を示している。急速に発達した近代巨大都市は種々の都市問題を抱え込みながら国家行政のそれへの対応に遅れが目だち、他方、市民の間では自治意識が希薄化してしまった。

[佐々木克巳]

中国では、黄河文明の初めから、計画された都市を建設して定住することが行われ、こうして殷(いん)・周約1000年の都市国家時代を経験し、その間に発達した都市の文化や伝統は、続く秦(しん)・漢から清(しん)まで約2000年の官僚制のもとで、郡県ないし州県という都市制度に引き継がれ、内容と広がりを豊かにしつつ清末に及んでいる。M・ウェーバーが「農村の国」のインドに対して、中国を「都市の国」と考えたのは、このような都市定住、都市文化、そして都市化の、世界にもまれな持続性をさしているのである。

文化の面で都市は、黄河文明の拡散、つまりシナ化の中枢拠点であったばかりでなく、社会経済的、政治的組織の発展からみても、たとえば辺地の拓殖、農村の都市化、全国的政治・経済統合の諸局面において、組織の網の目の結節点として重要な機能を果たした。広大で豊かな大農業地と、発達した河川網に恵まれた中国の大領域は、この都市網によって骨組みを与えられ、一つの均質な文明単位にまとめられたのである。

[斯波義信]

殷・周の青銅期時代、人々の生活と文化の拠点となったのは大小の邑(ゆう)である。邑は交通の要所に立地し、城壁と市街を備え、祭壇や大建築、青銅・陶器・酒の製造所があり、貢納品や貿易品が集散して、王侯、貴族の「収入経済」を支えた。市里(しり)とよぶ市(いち)は集会、祭礼、交換、社交の場であった。大小の邑は祭祀(さいし)と軍事で連盟してブロックをつくり、王がこの連盟の頂点にたった。点と線で結ばれたこの都市国家時代の社会組織の根底は氏族制であったが、春秋戦国時代に鉄器が普及し始め、氏族制は解体して、領土国家による統一を目ざして社会は変動した。伝説で太古に万国、殷初に3000余、周初に1000余、春秋に100余国に変じたといわれる邑ブロックの統合は、点から面への領土的統合を表明している。

[斯波義信]

無数にあった邑は、秦・漢の官僚制による帝国のもとで県に整理され、紀元2年には1587県があった。人口6000万に対し、1県4万の割合である。当時は広大な社会に比べて中央政府や官僚、軍隊の規模は小さく、商工活動は県どまりであったので、県城(城壁に囲まれているのでこの名がある)が社会の都市化のなかで果たした役割は、一義的には帝国が独占する行政、治安、儀礼、文化の支配とサービスにあり、二義的に地方商工活動の中枢機能であった。政府は県に官庁、軍隊、警察を置き、孔廟(こうびょう)や天地諸神の祭壇、図書館を設けたほか、商工業の独占的統制の手段として、城の一角に市を設立した。市には市庁が置かれ、商店を業種別に並べ、営業時間を限り、商人を市籍に登記し、市租をとり、価格の報告を義務づけた。こうして県城相互および県城とその近郊農村一帯に商業経済網が広がった。六朝(りくちょう)には拓殖された辺地や県境に集村が散布して村市が散発的に登場する一方、道教、仏教の信仰が、都市に寺院、道観を登場させたが、県城が閉鎖的な政治、軍事、商工統制の拠点である事態は、隋(ずい)・唐時代まで続いた。

[斯波義信]

唐の最盛期には、長安、洛陽(らくよう)、揚州、広州などの大都会は、国内・海外貿易で栄え、貴族趣味と国際色あふれる文化を誇ったが、唐代なかばから宋(そう)代に商業革命が起こって、大変革が都市に及んだ。両税法の施行に伴って政府の商工統制は弛緩(しかん)し、これまで県城に限って市を公設し、都市商工業を時間、場所で統制する原則は崩れ去り、商工組合が生まれ、都市近郊が市街化し、農村の経済活動の成長を反映して、半都市=鎮(ちん)や村市が無数に発生した。

この新事態のために、政府の県城を媒介とする地方社会との交渉は2系列に分かれた。一つは、伝統的県―郷(きょう)―村に及ぶ徴税・治安の政治的支配・交渉の系列を温存し、当時確立した科挙制にあわせてタテの一元交渉を貫徹する路線である。県城数は740年に1573、1080年に1135、1730年に1360と、人口増を度外視してほぼ一定しているのは、この政治的配慮を反映している。もう一つの系列は、県―鎮・市―村に及ぶ経済交渉の路線である。宋は多発した鎮や村市を一定数に整理し、専売、内地税の徴収に便にし、一定限度の治安や司法の保証を与えた。このため村民の経済・社会の実生活は村市を媒介として鎮に組織され、鎮は農村の経済・社会活動と、県城レベル以上の国内商業や都市的な文化を上下に連絡する重要な機能を果たした。

こうした鎮や村市の発達によって、社会の都市化は低辺部分で充実し、その上にたつ県城以上の都市の文化や商工活動も幅と規模を広げた。宋以後、県城に学校が置かれ、書院や私塾が都市を中心に広がり、演劇や小説などの新興の都市文化も鎮や村市に伝わるようになった。新興勢力の地主や商人も県城や鎮に拠点を置いて活動するようになり、やがて明(みん)代以後、農村に手工業や商業作物が普及するようになると、県城、鎮、村市の結び付きは強まった。こうして明・清時代には、地方の県城や鎮に拠(よ)る郷紳(きょうしん)、金融業、大商人らが社会の中間層を形成し、発言力を高めるようになった。

[斯波義信]

さて、中国都市の形態、デザイン、理念は、中国の生態、歴史条件と深くかかわっている。農業社会であるために、陽光の射し込む南北軸、とくに南面が尊重された。また定住にあたって古来、河川流域沿いの低地、扇状地を優先的に選んだので、都市建設に明らかな低地志向があり、西欧にみられる鉱山や温泉に立地する都市は少ない。また、天人相関の立場で、小宇宙を地上の都市に表現するとき、「天円地方」の考えから、南北軸上に東西南北の基本方位を定め、方形、矩形(くけい)の都市デザインが生まれた。低地は豊かである反面、外寇(こう)、内乱、洪水、疫病などの社会不安を招きやすく、中国都市は防衛色が強い。不安は俗界、霊界のそれを含み、北方は兵難や悪鬼の入る鬼門と考えた。都市を城壁で囲み、東西南北に道路を通せば、都市区画は「田」字型となるが、北門はふさぐことが多く、この際街路は「丁」字型となる。初期の伝統形成期に官治の色彩が強かったため、先秦時代に「前朝(ぜんちょう)、後市(こうし)、左祖(さそ)、右社(ゆうしゃ)、左右民廛(みんてん)」という、行政優位の地割の基本がなり、このノルムが秦・漢以後の都市建設にあたり、都市に帝国支配の象徴性を表現する配慮をあわせて、長安、洛陽や多くの都市にみられる画一的な都市プランを生じた。傾斜地に富む江南への発展や、風水説の受容で、後代には変差も多いが、伝統への復原力も強く、北魏(ほくぎ)の洛陽、隋・唐の長安、明(みん)の南京(ナンキン)、北京(ペキン)、清の北京の形態には、古来の理想や伝統が忠実に守られている。唐代の都城プランは東アジア周辺にも影響した。

[斯波義信]

日本の歴史上には多種多様な都市が生まれた。これらの都市は、その機能や性格に基づき城下町、門前町、港町、宿場町などと呼称されているが、その形成過程からみると、権力側が主体となるものと、民衆側が主体となるものとがある。ここでは、この都市形成の二つのコースの絡み合いを軸として、それぞれの都市が各時代ごとにどのような特質をもって存在していたかを明らかにしていくことにする。

[市村高男]

日本古代の都市としてまずあげられるのは、藤原京(ふじわらきょう)、平城京(へいじょうきょう)、後期難波京(なにわきょう)、長岡京(ながおかきょう)、平安京(へいあんきょう)などの都城(とじょう)である。中国の制度を模範とする律令(りつりょう)制的都城の原型は、前期難波京にあるといわれているが、宮城と整然たる条坊街区=京域からなる藤原京の造営は、日本における都城の成立を画するものであった。藤原京よりさらに整備された平城京は都城の典型といわれ、その人口は約20万と推計されている。これらの都城は、律令制の成立に伴って形成されたものであり、それゆえ天皇の居住地、国家的行政機関の所在地であるという性格を第一義的にもつこととなった。たとえば平城京の場合、全人口の約4分の1が官人やその家族など、平城宮という官庁機構の存在を前提として京域に住む人々であり、また京戸=都城内一般住民も政府の事業のもとで労役に従事する者が多く、総じて政府への依存度の高さは顕著であった。もとより、これらの都城の京域には、東西の市(いち)が置かれて商業の中心となっていたが、当時の商業の主要な担い手は下級官人や大寺院に属する者たちであり、その商業自体も政府の行う事業に依存する傾向が強かった。その意味で、都城はいずれも上から設定された政治都市であったといえる。

一方、各国に置かれた国府(こくふ)は、都城の縮小版とする意見もあるが、最近の研究では、かならずしも条坊街区を伴うものではなく、国衙(こくが)を中核として、国務を分掌する役所や国司(こくし)らの居宅たる館(たち)、国衙の機能を支える徭丁(ようちょう)や工人らの住居・工房などからなる周辺地域、という漠然とした範囲が本来の姿であったといわれている。国府は主要交通路を意識して設営され、付近に津・市などを伴うことが多く、未熟ながらも都市的な場となっていた。

[市村高男]

古代の帝都であった平城京、平安京は、10世紀を境に変質し、院政期には中世都市奈良、京都へと発展した。奈良はすでに中世前期に帝都としての性格を失っていたが、東大寺(とうだいじ)、興福寺(こうふくじ)、春日社(かすがしゃ)など大寺社の門前町の複合体として発展し、寺社勢力の拠点となっていた。また京都は、平安京のうち左京に形成された下京(しもぎょう)と、京外に成立した上京(かみぎょう)、さらにその周辺部の祇園社(ぎおんしゃ)・北野社(きたのしゃ)・清水寺(きよみずでら)・東寺(とうじ)などの門前町からなる複合都市に変容していった。京都は古代の中央集権的構造を継承しつつ、荘園公領制(しょうえんこうりょうせい)下の首都、つまり荘園領主である貴族たちの集住地となり、荘園年貢、雑公事(ぞうくじ)などの現物的富を集中させ、全国経済の中枢となっていた。

これに対して鎌倉は、新たな権門(けんもん)として成長した武家が、鎌倉幕府の全国支配の拠点として形成した都市であり、鶴岡八幡宮(つるがおかはちまんぐう)と若宮大路(わかみやおおじ)を基本とする市中には、幕府や御家人(ごけにん)屋敷群が建ち並び、その周縁部には町屋・寺社を配し、さらに和賀江(わかえ)、六浦(むつら)などの外港も付属させていた。武家の集住地である鎌倉は、彼らの各所領からの年貢物を集中し、また中国などとの交易によって種々の文物がもたらされ、京都に対抗しうる政治・経済・文化の中心地となっていた。

こうした三都のほかに、各国の中心として発展していたのが府中(ふちゅう)である。府中は10世紀以降古代国府が変質し、院政期に中世都市に転化したもので、在庁官人(ざいちょうかんじん)となった地方有力武士たちの一国結合の場であった。鎌倉幕府から各国に配置された守護(しゅご)は、在庁官人の後を受けて府中に拠(よ)る場合と、新たに守護所を設けて府中とする場合とがあったが、いずれにせよ府中は一国の軍事行政の中心となっていた。府中と守護所とが一致する所では、政庁地区を中心とした官衙、在庁官人居館群、国衙関係寺社群、国衙工房群、周縁部の津・宿・市などからなる複合都市としての発展をみせていたが、新たに守護所を設けて府中とした場合は、守護館や付属官舎、一部の家臣屋敷を中心として、周辺の要地に成立していた津・宿・市などを掌握するにとどまった。府中に準ずる都市としては、一宮(いちのみや)を中心に形成された宮中(みやちゅう)があり、また守護に匹敵するような有力在地領主の拠点も、居館、若干の家臣屋敷のほかに津・宿・市などを伴う都市的な場となっていた。

権門都市京都、鎌倉の成立とともに、古代の交通体系はこの二大都市を中心に再編され、たとえば鎌倉へ集中する新たな交通網は鎌倉道とよばれた。こうした中世的交通体系は、権門都市・荘園間の年貢・公事運搬ルートを基軸に、権門都市と府中、府中と府中とを結び付け、その間の要地に津・宿・市などの中継都市を成立させた。こうした中継都市は、そのまま独自の発展を遂げる場合と、在地領主の居館や地方寺社と結び付いて館町(やかたまち)や門前町となる場合とがあった。これらは権門都市や府中に比較すればなお微弱な存在であったが、尾道(おのみち)、兵庫、博多(はかた)、十三湊(とさみなと)など府中を凌駕(りょうが)するものもしだいに現れた。

[市村高男]

室町幕府の成立によって、京都は武家による全国支配の拠点として各地の武士を集住させ、武家の町という性格を強くした。このころから京都の都市的発展がいっそう進み、道路を媒介とする両側町(りょうがわちょう)が形成され、武家・公家(くげ)勢力の後退する室町末・戦国期には町(ちょう)共同体を基礎とする市政機構も成立、いわゆる「町衆(ちょうしゅう)」の自治都市へ発展する。奈良でも、商工業の発展に支えられ、郷民たちが興福寺と抗しつつしだいに自治都市化を遂げていった。これに対して鎌倉は、鎌倉幕府の滅亡、室町幕府の成立によってその地位を相対的に低下させるが、鎌倉府の設置とともに関東支配の拠点として再生し、足利成氏(あしかがしげうじ)の古河(こが)退去に至るまで、京都に次ぐ政治都市であった。戦国期の鎌倉は、後北条(ごほうじょう)氏の直轄下に置かれて小田原(おだわら)の拠点機能を補いつつ、関東屈指の経済・文化の中心となっていたが、京都・奈良のような商工業者を中心とした自治組織は、権力支配の下にあったために、顕著な発展を遂げなかった。

こうした三都の変質過程は、同時に既往の地方中小都市の発展と新たな中継都市の族生の過程でもあった。南北朝~室町期以降、守護や国人(こくじん)領主の領域支配の進展は、彼らの拠点にいっそうの政治的・経済的中心機能を要求することになる。それゆえ彼らは既往の都市や族生する中継都市の掌握を目ざして近隣の領主と競合し、あるいは本拠移動を試みつつ新たな城郭都市を形成する。

この城郭都市は、城郭とその周囲の家臣団屋敷・寺社群、周辺地域の枢要な津・宿・市・関や門前町など1~数個の町場(まちば)から構成されているが、これが初期城下町(戦国城下町)とよばれるもので、領主権力の保護と統制を受けて室町~戦国期に各地に形成される。初期城下町形成の前提には、中世後期の経済発展に伴う中継都市の族生という条件があった。こうした中継都市は、地理的・自然的条件の優位性と民衆の営為に加え、領主権力との接触という政治的条件のもとで急速に発展し、各地における経済的中心集落となった。これに寺社が結合すれば門前町に、また城郭が結合すれば初期城下町となった。戦国期の都市発展は、これらの中継都市がおのおのの固有の機能をもとに拡大するか、または城下町化して権力支配の基地として機能するか、の二つの方向で展開する。前者の方向で発展すれば、商工業者を中心とした共同組織を成長させ、堺(さかい)・博多に代表される自治都市への道を歩むことになる。

戦国期にはもう一つ特徴的な宗教都市、寺内町(じないまち)が形成される。寺内町には山科(やましな)・石山(いしやま)のように真宗(しんしゅう)オルグが上から設定する場合と、富田林(とんだばやし)・富田(とんだ)のように在地土豪らが主体となって形成する場合とがあり、前者は既成の中継都市の吸収、再編によって成立するもので、一種の城下町的性格を有し、その計画的都市プランは近世城下町の前提となった。これに対して後者は、真宗寺院を核にするとはいえ、一般民衆の交易の中心ともなりうるもので、近世の在町(ざいまち)的な性格をもっていた。

[市村高男]

織田信長による安土山下町(あづちさんげまち)建設は、近世城下町形成の画期となり、以来豊臣(とよとみ)期から幕藩制の成立期にかけて、各地に次々と新たな城下町が建設された。近世城下町は、寺内町の都市建設プランを摂取しつつ、戦国期に進展した城下整備・振興政策を総括し、一挙に創設された新町であり、下からの都市形成の動きや都市自治の発展に対する領主権力側の対応であった。初期城下町が城と町との非一体性を特色とするのに対し、近世城下町は両者を一体化したばかりでなく、石高(こくだか)制、兵農分離の実施によって、年貢米と在地武士・商工業者を城下へ集住させ、侍町(さむらいまち)、町人町(商人町、職人町)、寺社町など、身分・職種による居住地の地域的分離を実現した。城下町の商人・職人は、種々の特権を付与されて領国経済を支配し、大名やその家臣団の支配と生活を維持・再生産する役割を果たした。こうして城下町は、各領国内で卓越した政治・経済・文化の中心として位置づけられた。そして各城下町の中心機能を統括する都市として建設されたのが将軍の居住する城下町江戸であった。

江戸は、城下町的に改造された京都、寺内町石山の圧服のうえに建設された城下町大坂とともに新たな三都となり、その規模のみならず、政治・経済・文化の中心機能においても一般城下町を圧倒する巨大都市に成長していった。三都のうち江戸は、諸大名が参勤交代する首都=政治都市としての性格を第一義的に有し、また大坂は年貢米・特産物の換金機能などを担う経済都市としての側面を基本的属性としていた。

一方、各領国内には港町、宿場町、市場町や門前町も多数存在したが、これらの諸都市は戦国期以来直線的に発展してきたのではなく、幕藩制の成立に伴い近世都市として再編されたか、あるいは新たに形成されたものであった。またかつての支城下町が、支城の廃城によって港町、宿場町、市場町などの本来の都市機能を再生したものも少なくない。幕藩領主は港町や一部の宿場町・門前町を町方(まちかた)として認定したが、それ以外は法的には村方と位置づけられて、その交易活動を抑止された。この村方にありながら町として活動している農商工未分離の町場が在町であり、農民の日常的必要物資(非需給物)の供給地として機能した。これに対し、町方とされた港町・宿場町などは、遠隔地交易や交通路維持のために伝馬役(てんまやく)を課されるなど、城下町の経済機能を補完し、領国統治を支える役割を担わせられた。近世初期に新たに形成された中継都市には、こうした領国経済統制の目的のもとに上から設定されたものが多い。

近世なかば以降、農村経済の発展に伴って在町の本格的な繁栄が始まる。在町は周辺農村からの人口流入によって町域を拡大させていくが、その住民のなかには、地主として農地を所持しながら、特産物生産・流通や質屋・酒屋などの営業を行う商人地主が現れ、周辺農村の零細農民を吸収し、田畑耕作・日雇い稼ぎなどに従事させるようになる。こうして在町は、周辺農村との結合を強化しつつ、当初のように単なる農民の日常的必要物資を補給するだけではなく、特産物の生産・流通の結接点ともなり、商人地主のなかには城下町への進出を試みる者も現れた。これに対して城下町の特権商人たちは、在方(ざいかた)商業を否定または制限しつつ、在町の経済機能を城下町に吸収しようとするが成功せず、結局は領国経済全体の掌握を断念し、城下町限りの経済的発展に力を注ぐようになる。こうした領国経済における城下町の地位の変化は、その内部の構造変化とも対応関係にあった。城下町では、領国内の農村から集まった武家奉公人や零細農民たちがそのまま定着して日雇い稼ぎや行商となる場合が多く、こうした都市下層民の増大は、街道筋や町裏に場末町を形成した。また足軽(あしがる)などの下級武士も日雇い稼ぎなどに従事する事実上の都市下層民となっており、城下町外縁部には彼らの集住する町も成立していた。こうして城下町の整然とした都市プランや職種・身分による地域的分離がしだいに崩れていった。都市下層民の増大など、都市の内部矛盾は三都においてもっとも明確に現れた。

[市村高男]

明治維新を境として近世都市は大きく変質を遂げる。それまで幕藩権力の保護下にあった三都、城下町、港町などは、幕藩制の崩壊とともにその特権的地位を失い、しばらくは衰退もしくは停滞期を迎える。とくに城下町は、中下級武士の没落による侍町の荒廃、それに伴う商業の衰微によって都市機能が大きく後退した。これに対して在町は、城下町から完全に自立化して発展を遂げる所も少なくなかった。しかし城下町の場合、地理的・経済的に恵まれた条件の所に立地していたこともあって、明治政府がこれを地方支配の拠点として利用すべく、県庁などの官庁、学校、軍事施設などを設置したため、ふたたび主要都市としてよみがえるものが多かった。さらに明治なかばの市町村制の施行や、産業革命とそれに伴う鉄道を中心とする交通体系の整備のなかで、かつての近世都市の多くは近代都市へと脱皮していった。その間、工業都市として新たに勃興(ぼっこう)するものがある一方で、基幹産業や交通幹線から除外され衰微した所も少なくなかった。つまり近代都市は資本主義の展開のなかで再編されて今日に至ったのである。

[市村高男]

『藤岡謙二郎著『日本の都市――その特質と地域的問題点』(1968・大明堂)』▽『磯村英一編『都市問題事典』(1969・鹿島出版会)』▽『木内信藏著『都市地理学原理』(1979・古今書院)』▽『西村幸夫著『西村幸夫都市論ノート――景観・まちづくり・都市デザイン』(2000・鹿島出版会)』▽『大久保昌一著『都市論の脱構築』(2002・学芸出版社)』▽『ウェーバー著、世良晃志郎訳『都市の類型学』(1964・創文社)』▽『増田四郎著『都市』(1968・筑摩書房)』▽『ピレンヌ著、佐々木克巳訳『中世都市』(1970・創文社)』▽『『中世史講座3 中世の都市』(1982・学生社)』▽『谷岡武雄著『ヨーロッパ 都市の歴史街道』(2000・古今書院)』▽『A・フルヒュルスト著、森本芳樹他訳『中世都市の形成』(2001・岩波書店)』▽『斯波義信「中国都市をめぐる研究概況」(『法制史研究 23』所収・1974・創文社)』▽『高村雅彦著『中国の都市空間を読む』(2000・山川出版社)』▽『斯波義信著『中国都市史』(2002・東京大学出版会)』▽『G. William Skinner (ed.)The City in Late Imperial China (1977, Stanford University Press, Stanford)』▽『小野均著『近世城下町の研究』(1928・至文堂)』▽『松本豊寿著『城下町の歴史地理学的研究』(1967・吉川弘文館)』▽『鬼頭清明著『日本古代都市論序説』(1977・法政大学出版局)』▽『脇田晴子著『日本中世都市論』(1981・東京大学出版会)』▽『豊田武・原田伴彦・矢守一彦編『講座日本の封建都市 第1巻』(1982・文一総合出版)』▽『松本四郎著『日本近世都市論』(1983・東京大学出版会)』▽『辻村明著『地方都市の風格――歴史社会学の試み』(2001・東京創元社)』▽『阿部和俊著『20世紀の日本の都市地理学』(2003・古今書院)』▽『橋爪紳也著『モダン都市の誕生――大阪の街・東京の街』(2003・吉川弘文館)』

アメリカの作家クリフォード・シマックのSFで、八つの短編から構成されたオムニバス長編。1952年刊。20世紀末から、都市人口の離散が始まる。人口は郊外へ、宇宙へと分散し、やがて都市は廃墟(はいきょ)と化し、時間の経過とともに、人類の存在さえ神話と化してしまう。人間の文明にとってかわるのは犬たちである。彼らは言語能力を獲得し、平和に地球を支配しながら古代の文献を整理検討し、幻の人類伝説の再構成を試みる。各短編の冒頭には覚書がつけられ、犬の歴史学者の見解が述べられている。それによると、ヒトは神話上の存在で、実在しなかったという説が犬の学界の多数派意見であるという。

[厚木 淳]

『林克己他訳『都市』(ハヤカワ文庫)』

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ヨーロッパの古代都市はギリシアのポリスに代表され,これは都市国家として,アゴラや神殿,劇場など市民の公共生活の施設が都市の中核をなしていた。その性格を受け継いだローマとその属領都市は,帝政時代にはさらに,闘技場や大浴場など巨大な公共建築物で彩られることになる。生産活動を奴隷に依存した古代の都市が基本的に消費都市であったのに対し,中世都市は商人や手工業者である市民の生産,通商活動の場であり,また自治権を持った都市民の城砦でもあって,城壁に囲まれ,家屋が密集した市街の中心には市庁舎,市場広場,教会がある。近世に入ると絶対主義国家の成長に伴い,都市の自治が失われる一方,パリ,ロンドンなど各国の首都が大都市化し,地方都市は地方行政拠点として再編成されてゆく。産業革命は多くの産業都市を発展させ,また都市の機能の多様化に伴い多数の人口が大都市に流入して,建築物の高層化が新しい都市景観をつくる一方,環境問題をはじめとする新たな都市問題を発生させた。これは当初植民都市として発展した南北アメリカの近代都市,またアジアの近代化した都市についても同じである。中国における都市の歴史発展は,早期に出現した巨大な統一国家の行政支配と密接にかかわっている。まず文明の発祥した黄河や長江流域で都市的集落が叢生し,殷(いん)周時代に城壁で囲まれた「邑(ゆう)」と呼ばれる都市国家が成立した。戦国時代以降,領域国家に成長すると,国都も巨大化した。秦漢統一帝国の成立以降は,国都を頂点とし郡治や県治(県城)からなるヒエラルキーに整序されるとともに,軍事や徴税などの便宜から全国各地にほぼ均等に地方都市が配置された。当時,行政的中心が置かれた城郭都市の総数は,およそ大都市100,中小都市1500あまりで,近代に至るまで変化がなかった。10世紀を境に商業が発展し全国市場が形成されると,「草市」や「鎮」と呼ばれる商業集落が発生し,県城と農村をつなぐ商業ネットワークが形成された。歴代の王朝や政権が置かれた国都の数も膨大で約160を超えるが,特に10世紀以前の西安,それ以後の北京が代表的である。アヘン戦争以後には,開港場に設けられた外国租界地から上海,漢口,天津などの大都市の発展も始まった。西アジアのイスラーム都市は,古代オリエントの都市を起源とするもの,軍事,通商上の拠点に築かれたもの,王朝の都として造営されたものなど,その形成過程はさまざまである。しかしいずれの場合も,金曜集団礼拝のためのモスクと市場(スーク,バーザール)とを有し,これらの施設をはじめとするインフラストラクチュアの整備に,ワクフと呼ばれる制度が大きな役割を果たしてきたことにイスラーム都市としての特徴を見出すことができる。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

賈の大なる

賈の大なる は、積貯倍息し、小なる

は、積貯倍息し、小なる は、坐列販賣し、其の奇

は、坐列販賣し、其の奇 (きえい)(過不足)を操(と)り、日に

(きえい)(過不足)を操(と)り、日に 市に游ぶ。

市に游ぶ。字通「都」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

…都市生活の実態をふまえて,都市,都市の地域・地区,都市圏の現状,動態,変貌を解明しようとする特殊社会学の一分野。都市社会学の研究は,1920年代にアメリカで当初は人間生態学の観点から行われ,C.ブースの《ロンドン民衆の生活と労働》(全17巻,1902‐03),トマスWilliam I.Thomas(1863‐1947)とF.W.ズナニエツキーの共著《ヨーロッパおよびアメリカにおけるポーランド農民》(1918‐20),シカゴ学派のR.E.パーク,E.W.バージェス,R.D.マッケンジーによる共著《都市》(1925)が注目される。…

…日本近世では法的に都市・町と農村の区別が存在したが,農村地域にありながら実質は町として活動しているものをいう。郷町,町分,町場,在町,町村などの名称をもつ場所をさす。…

…貧民への喜捨は修道士の霊的救済のために必要なのであって,その限りで貧民救済が続けられていたにすぎない。 中世ヨーロッパの各地に都市が成立すると,慈善事業に新しい局面が訪れる。都市内に成立した手工業者や商人の兄弟団(組合)がキリスト教の教義に基づいて盲人,啞者,病人などの世話をしたからであり,とくにベギン会やベガルド会などの在俗修道会はこの方面で大きな活動を行っていた。…

…日本で最初に〈集落〉の語を用いたのは新渡戸稲造の《農業本論》(1898)で,農業経営の立場から農村の集落形として疎居・密居のあることを述べている。そして〈集落〉が現在のように都市・村落を含めた人類居住の意に用いられるのは,ヨーロッパの集落地理学が紹介されて以降,1921年前後からである。最近では農林業センサスでも〈農業集落〉の用語が用いられるようになった。…

…サンスクリットで〈都市〉を意味する語。《リグ・ベーダ》の時代には,アーリヤ人が遭遇した先住民の拠っていた〈城塞〉を意味した。…

…文明の語civilizationがラテン語の市民civisや都市civitasに由来するように,とくに都市の文化をさすことが多いが,19世紀の末に〈文化〉を最初に定義したE.B.タイラーは,〈文明〉と〈文化〉を同一視している。プラトン,アリストテレス,T.ホッブズなどは〈文明〉と〈社会〉を同一視し,文明以前を無秩序な状態(自然状態)と考えた。…

…中世には,すでにカール大帝が自由人に一般の軍役のほかに夜間の見張りを義務づけている。国の秩序の維持と都市や城塞の警備,帝国国境の警備が主たる内容で,遠征に赴くことのできない貧しい人々にも夜警の義務が課されていた。のちには塔守が現れたが,それは戦時の警備だけでなく,城の安全と平和を守るために配備されたものであった。…

…そのため船舶による河口からの遡行距離がきわめて長く,河川による交通は陸路をしのぐものがあった。古代の沿海文化が中世の内陸文化に移行しても,河川に沿った無数の中世都市が交易の拠点となりえたのである。

[人文地理的概念――三つの地域]

次に人文ないし歴史地理学的に考えてみると,ヨーロッパは大きく分けて次の三つの地域にまとめることができる。…

※「都市」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...