精選版 日本国語大辞典 「超新星」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐しんせいテウ‥【超新星】

- 〘 名詞 〙 新星のうち、急に明るさを増して数日間に約一〇〇〇万倍にも達し、その後一~二年のうちに暗くなっていくもの。太陽の一〇倍以上の質量をもつ恒星が消滅するときの爆発現象で、銀河系外星雲に観測されることが多い。

日本大百科全書(ニッポニカ) 「超新星」の意味・わかりやすい解説

超新星

ちょうしんせい

super nova

それまで非常に暗かった恒星が突如として大爆発をおこし、数日間に約15等級(100万倍)も明るさを増す現象。爆発のメカニズムの違いによってタイプⅠ型とⅡ型に分類されている。タイプⅡ型の超新星とは、太陽の10倍以上の質量をもつ重い星の進化の最終状態(死)と考えられているもので、その結果、中性子星、パルサー、ブラック・ホールなどが形成される。爆発の際に発生する総エネルギーは、太陽が一生(約100億年)の間に放出する量とほぼ同じ1044ジュール程度であり、これをわずか数日間に放出してしまうため、その爆発直後の明るさは絶対等級でマイナス18~マイナス19等と太陽の100億倍にもなる。

星の中心部での熱核反応によって水素ガスをHe(ヘリウム)、C(炭素)、N(窒素)、O(酸素)と新しい元素に次々と変換しながらエネルギーを生成してきた重い星は、その進化の最終段階で、中心部に鉄のコアを形成する。中心の温度が約50億Kに達するとγ(ガンマ)線強度が異常に高まり、鉄のコアは「光分解」をおこし、そのとき多量の熱エネルギーが吸収され、圧力が一挙に低下する。すると星の外層部はその中心に向かって急激に落下し、重力エネルギーが解放されて高温となり、鉄のコア近くでSi(ケイ素)などの熱核反応が暴走し、その結果、星の外層は爆発的に吹き飛ばされてしまう(ホイル‐ファウラーの説)。

光分解のときに発生する多量の中性子はFe(鉄)、Co(コバルト)、Ni(ニッケル)などの原子核に捕獲され、星の内部ではつくられなかった鉄よりも重い原子核が次々と形成されていく(超新星による重元素の合成)。これらの元素やC、N、O、S(硫黄(いおう))などの元素を多量に含んだ星の外層ガスは星間空間のガスと混じり合い、ガスの化学(元素)組成を著しく変化させてしまう。この星間ガスはやがて冷えていき、そこから次の世代の新しい星が誕生し、数千万年後、ふたたび超新星となって爆発を繰り返す。

タイプⅠ型の超新星とは、楕円(だえん)銀河などでよく発見されるもので、白色矮星(わいせい)と赤色巨星との近接した連星系での爆発現象である。赤色巨星に進化した主星がどんどん膨張し続けるとき、その外層のガスは伴星である白色矮星の表面へ降り積もって行く。それに伴い、おもに炭素や酸素からできている白色矮星は質量が増加し、そのため星の中心部は圧縮され、その温度が9億度になると炭素が燃える熱核反応が起こり始める。ガスの降り積もりがいっそう激しくなると、この熱核反応は爆発的に進み、白色矮星はこっぱみじんに自爆してしまう。これがタイプⅠ型の超新星現象であり、タイプⅡ型の超新星と違い、中心にパルサーなどの天体を残すことなく、ガスは秒速1万キロメートル以上のスピードで跡形もなく吹き飛んでしまう。このガスもやがて星間空間のガスと混じり合う。

銀河の中では、以上のようにして、星の誕生、進化、超新星の爆発と元素合成、星間ガスへの回帰と星の再形成、というサイクルが繰り返されていることが、1955年にバービッジGeoffrey Burbidge(1925―2010)、W・A・ファウラーらによって明らかにされた。

爆発したガスは秒速1万~2万キロメートルの速さで星間空間へ、衝撃波でガスを加熱しながら膨張し続け、ガス星雲の一種である超新星残骸(ざんがい)を形成する。おうし座の「かに星雲」や、はくちょう座の「網状星雲」はその例である。

星の中心の鉄のコアは光分解時に、外層の急激な落下による圧力によって強く圧縮されてしまい、中性子星やブラック・ホールとなり、パルサー、X線星として観測される。これらの天体は強い磁場をもっており、荷電粒子を数十億電子ボルトにまで加速し、地球に降り注いで宇宙線として観測される。

[若松謙一]

超新星1987A

わが銀河系内での超新星爆発の場合は、太陽系のすぐ近くで起こる現象なので金星以上に明るく輝き、日中でも見えたことが古今東西の記録に残されている。一番古い記録は紀元185年、中国の落陽で観測されたものである。また、歴史上有名な超新星は1054年7月4日おうし座に出現したもので、やはり中国の歴史書に記録されており、天体の位置や星雲の広がりと膨張速度の解析などから現在の「かに星雲」であることが1958年に証明された。超新星爆発は一つの銀河では平均300年に1回の頻度で起こると推定されている。

1987年2月23日、大マゼラン星雲の周辺部で突如明るい星が輝き始めた。これが超新星1987Aである。肉眼でも見える明るさにまで輝く近距離の超新星爆発が観測されたのは、1604年のケプラーによる銀河系内の超新星以来、実に約400年ぶりのものであった。望遠鏡が発明されて以後、これだけ明るい超新星の出現は初めてのできごとであり、世界の大望遠鏡が一斉に観測を始めて、超新星爆発のメカニズムや重元素合成過程の研究について、これまでに以下の新事実が観測されている。

(1)爆発後の超新星の光度変化の解析から、タイプⅡ型の超新星であることが判明した。

(2)爆発後約200日目の1987年8月に、ソビエト連邦(当時)の人工衛星ミールに搭載された太陽観測用のγ線観測装置は超新星1987Aから、0.847MeV(メガ電子ボルト)と1.238MeVの強いγ線を検出した。これは超新星爆発からの史上初めてのγ線検出であった。爆発時の激しい原子核反応で、太陽質量の約10分の1という多量の56Niが生成されるが、これは半減期6.1日の放射性元素であり、56Coへと崩壊する。この56Coもまた放射性元素であり、半減期77.2日で56Feへ崩壊する。そのとき、前記のエネルギーのγ線が放出されることが理論的に予測されており、そのとおり観測されたものである。

(3)このγ線の一部は、爆発時に飛び散った星の残骸物と相互作用して、X線に変化してしまうことも理論的に指摘されていた。このX線が1987年8月に、日本のX線観測衛星「ぎんが」によって観測された。X線強度や日ごとの強度変化のようすも驚くほどの精度で予測どおりであった。

上記二つの観測結果は、超新星爆発の理論の正しさを実証したものである。

(4)強い電波もその後検出され、高エネルギー電子などの宇宙線が大量に形成されていることが判明した。

(5)爆発位置をつきとめ、爆発前に撮られた写真乾板を精密に調べたところ、爆発した星はSK-69-202という12.3等星の青白い超巨星であることが判明した。超新星爆発前の星が特定されたのは初めてのことである。この星の質量は太陽の約19倍と推定された。

(6)爆発の引き金となった星の中心部は、直径約10キロメートルの大きさにまでつぶれて、中性子星となり、パルサーとして観測されることが理論的に予測されていた。X線や電波でも幾度となく検出が試みられているが、1999年現在、いまだ検出されていない。パルサーの光や電波は細いビーム状となって発せられているが、あいにく、このビームが太陽系の方向に向いていない可能性が考えられる。また、パルサー周囲のガスの密度がまだ高く、そのガスに隠れて見えなくなっているため、とも推測されており、2003年ごろには光で見えてくると予測されている。

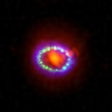

(7)ハッブル宇宙望遠鏡での観測によると、楕円形の三重構造のリングが形成されており、その形態が1年ごとにどんどん変化している。超新星爆発の前に形成されていたリングに、超新星の光の作用で輝きはじめたらしい。しかし、リングの形成メカニズムは不明である。

(8)超新星爆発で原子核反応が起こるときには、ニュートリノとよばれる物質が大量に生成されることが理論的に予測されていた。ニュートリノとは電気を帯びていない中性の素粒子で、他の物質と作用する力がきわめて弱く、したがって地球をも簡単に突き抜けてしまう奇妙な物質である。岐阜県吉城(よしき)郡神岡町(現、飛騨(ひだ)市神岡町)の神岡鉱山の地下1000メートルにカミオカンデとよばれるニュートリノ検出装置が、東京大学宇宙線研究所小柴昌俊(こしばまさとし)の主導によりつくられていた。この装置が超新星1987Aからやってきた11粒のニュートリノを1987年の世界時2月23日7時35分から13秒間の間に検出し、世界の天文学者、原子核物理学者を驚かせた。これは超新星爆発のメカニズム解明に決定的に重要な証拠となった。カミオカンデは、その後1995年(平成7)完成のスーパーカミオカンデとしてより巨大化され、次の超新星爆発の出現を待って、観測を続けている。

超新星は爆発後数万年たっても強い電波やX線を放出し続ける天体であり、宇宙における元素形成や銀河の進化に大きな影響を及ぼす天体である。また、高エネルギー物理学の実験現場としても、きわめて重要である。超新星1987Aは現代天文学の最重要天体の一つであり、いろいろな手段での観測が、今後も長く継続されるであろう。

[若松謙一]

改訂新版 世界大百科事典 「超新星」の意味・わかりやすい解説

超新星 (ちょうしんせい)

supernova

星が急に太陽光度の100億倍もの明るさで輝きだし,その後1~2年かかって暗くなっていく現象のこと。もっとも明るいときには銀河全体の明るさに匹敵し,新星の明るさの100万倍にもなるので,超新星と呼ばれる。これは,星がその進化の最後に起こす大爆発で,その際に放出されるエネルギーは1051ergと推定されている。この莫大なエネルギー放出のために,まわりの星間空間は,強い衝撃や加熱など大きな影響を受ける。そして宇宙線の加速や新たな星の誕生へと結びつく。超新星は,星の内部で鉄,カルシウム,ケイ素,ネオン,酸素,炭素など,この宇宙に存在するおもな重元素を合成し,星間空間へとまきちらす過程である。したがって,宇宙における元素の起源や銀河の進化にとって重要な現象なのである。また,爆発の後に中性子星が残されることもある。

私たちの銀河系では,超新星は185年以来,少なくとも8回出現したことが中国,日本,朝鮮,アラビア,ヨーロッパの記録に残されている。そのなかでも有名なのが,1006年,54年(かに星雲で藤原定家の《明月記》に記述がある),1572年(チコ・ブラーエの観測),1604年(ケプラーの観測)の四つである。チコやケプラーの超新星は,天空は不変であるとする当時の宇宙観に大きな衝撃を与えた。20世紀に入ってから,私たちの銀河系以外の銀河でも超新星が観測されるようになった。現在では,毎年十数個の超新星が発見されており,その平均的な出現率は,一つの銀河につき約50年に1個の割合と推定されている。

超新星には,Ⅰ型とⅡ型の2種類があり,光度曲線の形,スペクトルの特徴が異なる。Ⅰ型には水素は存在しないのに対し,Ⅱ型は水素を多く含み,その化学組成は太陽に近い。また,Ⅱ型は渦状腕など星の生成が盛んな領域に集中して出現するのに対し,Ⅰ型にはそのような集中は見られず,星の生成が起こっていない楕円銀河にも出現している。これらのことから,Ⅰ型超新星は比較的年齢の古い軽い星の爆発で,Ⅱ型は年齢の若い大質量の星の爆発と推測される。

超新星になる星とその爆発の機構は,次のように考えられている。Ⅱ型超新星は,太陽の10倍以上も重い星が進化して,その半径が太陽と火星の距離程度にまで膨らんで赤色超巨星となったときに起こる。この進化の間,星の中心部は,数千万度から数十億度という高温の原子核融合炉となっている。そして,水素,ヘリウム,炭素,酸素,ネオン,ケイ素といった原子核が次々と反応して,核エネルギーを放出している。ところが,反応が進んで鉄56ができると,もはや核エネルギーを出さなくなる。そうなると,重い星は自らの重さを支えきれなくなって重力崩壊を起こす。この重力崩壊は中心部を強く圧縮して,その組成を中性子へと変え,1cm3当り数億tという超高密度に達すると爆発に転ずる。このときに解放された莫大な重力エネルギーの一部が,爆発のエネルギーに転化して超新星を引き起こし,そのあとに中性子星が残される。また,星が非常に重い場合には,重力崩壊を止めることができずにブラックホールへと落ち込んでしまい,超新星爆発とはならないと予想される。

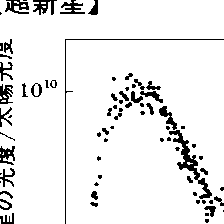

Ⅰ型超新星は,水素の多い外層を失って地球程度の大きさになった星,白色矮星(わいせい)が爆発したものである。このような爆発は,近接連星の一方の星が炭素と酸素を主成分とする白色矮星で,その表面に相手の星から流れ込んできたガスが付着した結果起こる。ガスの付着によって白色矮星の質量が増えていくと,星の内部の密度,温度は高くなっていく。そして,ある臨界点に達すると,炭素の核融合反応が始まり暴走する。このような炭素の爆発的反応によって莫大な量の原子核エネルギーが一度に解放されるために,星は完全に飛び散り,超新星となるのである。あとには中性子星は残らない。この爆発によって大量に放出されたニッケル56は,半減期6.1日でコバルト56に崩壊し,それがさらに半減期77日で鉄56に崩壊する。この崩壊に伴って出るγ線が,Ⅰ型の特徴的な光度曲線を作っている(図)。こうして,Ⅰ型超新星は宇宙に存在する鉄の大部分を合成し放出している。

新星も白色矮星の爆発と考えられているが,こちらは,星のごく表面での水素の核反応によって引き起こされる小規模の爆発である。

このような超新星のモデルを裏づける観測がいくつかある。1968年,かに星雲の中心に,回転している中性子星と考えられているパルサーが発見された。これは,超新星爆発のあとに中性子星が残されるはっきりとした証拠である。また,超新星爆発のあとには球殻状のガスの残骸ができる。この超新星残骸の多くに,重元素が大量に含まれていることが可視光やX線などによって観測された。これも爆発の際に重元素が合成された証拠と考えられる。

執筆者:野本 憲一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「超新星」の意味・わかりやすい解説

超新星

ちょうしんせい

supernova

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「超新星」の意味・わかりやすい解説

超新星【ちょうしんせい】

→関連項目宇宙線|かに(蟹)星雲|主系列星|変光星|マゼラン銀河

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

最新 地学事典 「超新星」の解説

ちょうしんせい

超新星

supernova

星の進化の最終段階で起こる大爆発。絶対等級で−18等ほどのピーク光度として観測され,10〜100日ほど輝き続ける。近年はその多様性が報告されており,上記のものより100倍明るい超高輝度超新星も見つかっている。典型的には白色矮星の連星が起こすものと大質量星が起こすものがあり,そのエネルギー源は核融合反応や重力エネルギーである。スペクトルに元素の輝線があるかどうか,輝線の幅,光度がどのように時間進化するか等によって詳細な分類がある。

執筆者:滝脇 知也

出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の超新星の言及

【宇宙線】より

…しかし,これは約109eVまでの低エネルギー領域である。宇宙線の強度とエネルギーを説明できる起源としては,銀河系内の超新星が考えられており,約30年に1回の割合で起こっている超新星の爆発と,その跡に残る中性子星の強力な磁場約1012ガウスの中で加速され放出されると推定されている。宇宙空間を飛行中にも,磁場のじょう乱との遭遇を繰り返すことによって加速される。…

【恒星】より

… 大質量星の場合はヘリウムの熱核反応は徐々に起こる。しかし,ヘリウムの殻源から炭素の熱核反応へ進む際に,中心核が電子縮退していると炭素爆発は大規模な超新星爆発となると考えられている。ただし,その前までに質量の放出が大きい場合は,炭素爆発による超新星は起こらない。…

※「超新星」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...